荆肤止痒颗粒对儿童重症湿疹中血清组胺与P物质的影响

林武全

·中医中药·

荆肤止痒颗粒对儿童重症湿疹中血清组胺与P物质的影响

林武全

目的探究荆肤止痒颗粒对儿童重症湿疹中血清组胺与P物质的影响。方法48例重症湿疹患儿作为研究对象,检测患儿在使用荆肤止痒颗粒前后血清中组胺与P物质的含量变化情况等。结果治疗前患儿的血清组胺与P物质含量分别为(540.36±5.44)pg/ml与(590.64±9.49)pg/ml,治疗后患儿的血清组胺与P物质含量分别为(420.28±5.77)pg/ml与(450.71±9.32)pg/ml,治疗前后检测结果差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前患儿平均皮损评分为(8.60±1.36)分,经过1个疗程治疗后患儿平均皮损评分为(5.60±3.49)分,治疗前后平均皮损评分比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论荆肤止痒颗粒对于儿童重症湿疹中血清组胺与P物质含量的降低有显著效果,进而缓解患儿的湿疹症状,具有重要的临床意义,值得推广使用。

荆肤止痒颗粒;儿童重症湿疹;组胺;P物质

湿疹是临床皮肤科常见的疾病之一,是指由于各种因素导致皮肤瘙痒的炎症反应,根据疾病的变化性质分为三期,分别为急性期、亚急性期以及慢性期。组胺属于自体活性物质之一,主要是通过体内的组氨酸进行脱羧基而形成,其在体内的存在形式主要是无活性的结合型,主要存在的部位为皮肤、呼吸道黏膜、消化道黏膜以及神经系统[1]。当机体处于应激状态或过敏反应时,机体内的肥大细胞和嗜碱性细胞的组胺颗粒释放,随后与受体结合进而产生生物学活性[2]。P物质是一种广泛存在与神经纤维中的神经肽,具有引起支配区域血管扩张、血浆蛋白渗出以及通透性增加的作用。荆肤止痒颗粒是以荆芥、地肤子、防风、野菊花、鱼腥草、茯苓、山楂(炒焦)等为主要成分的用于除湿、止痒、祛风的药物,常用于儿童湿疹的治疗。现针对荆肤止痒颗粒对于儿童湿疹的治疗的生物化学基础进行分析,提出本次探究,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年6月~2016年6月就诊于本院的48例重症湿疹的患儿作为此次研究对象,男28例,女20例,年龄3~11岁,平均年龄(7.36±3.66)岁,病程7 d~3个月,平均病程(22.36±23.69)d,体重12~30 kg,平均体重(17.3±6.2)kg。所有患儿均符合儿童重症湿疹的诊断标准,其中渗出性湿疹患儿12例,干燥性湿疹患儿22例,脂溢性湿疹患儿14例;处于湿疹急性期患儿13例,亚急性期患儿13例,慢性期患儿22例。

1.2 方法 对所有患儿治疗前进行血清检验,测量血清中组胺以及P物质的含量。随后对患儿进行荆肤止痒颗粒的治疗,具体为:开水冲服,6~14岁,1.0袋/次,3次/d;3~5岁,1.0袋/次,2次/d;1~2岁,0.5袋/次,3次/d;<1岁,0.5袋/次,2次/d,6 d为1个疗程。同时应当注意,在服药期间饮食应当尽量清淡,禁忌食油腻鱼虾海鲜类及辛辣食物。治疗1个疗程后,再次对所有患儿治疗前进行血清检验,测量血清中组胺以及P物质的含量,同时观察患儿皮损情况。

1.3 评价标准 皮损形态:红斑肿胀,或有丘疹水疤,糜烂渗出明显为8~10分;红斑丘疹或水疤,糜烂渗出轻微为6~8分;红斑较淡,丘疹或水疮轻微,无渗出为2~6分;皮损消退为0~2分。

1.4 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

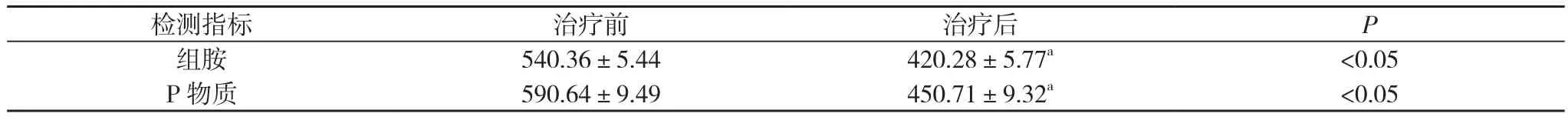

2.1 治疗前后患儿血清组胺及P物质含量比较 经过1个疗程治疗后患儿血清组胺以及P物质含量与治疗前比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 48例患儿治疗前后血清组胺及P物质含量比较(±s,pg/ml)

表1 48例患儿治疗前后血清组胺及P物质含量比较(±s,pg/ml)

注:与治疗前比较,aP<0.05

检测指标 治疗前 治疗后 P组胺 540.36±5.44 420.28±5.77a <0.05 P物质 590.64±9.49 450.71±9.32a <0.05

2.2 治疗前后患儿皮损评分比较 治疗前患儿平均皮损评分为(8.60±1.36)分,经过1个疗程治疗后患儿平均皮损评分为(5.60±3.49)分,治疗后平均皮损评分明显低于治疗前患儿的平均皮损评分,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

湿疹是有多种病因引起的迟发型变态反应。病因主要是由于内外因失调,内因主要是消化系统慢性疾病、内分泌失调、新陈代谢紊乱以及精神状态不佳,外因主要是自然环境影响与人为因素影响。日光、寒冷、干燥、炎热、热水烫洗以及各种动物皮毛、植物、化妆品、肥皂、人造纤维等均可诱发。湿疹分为急性期、亚急性期以及慢性期。在湿疹早期或急性阶段,患处有成片的红斑,密集或疏散的小丘疹,或是肉眼难见的水疱,严重时有大片渗液及糜烂;在亚急性状态,渗液减少及结痂,患处由鲜红变暗红,没有大片的糜烂;在慢性状态,渗液更少或完全干燥而结痂,往往和鳞屑混合而成鳞屑痂,患处颜色更暗或是发色素沉着,有时色素减少,在皮纹尤其运动程度较大的部位容易发生裂口,长期摩擦搔抓能引起显著的苔藓样化,和神经性皮炎(慢性单纯苔藓)不宜区别[3]。慢性湿疹的临床表现多为粗糙肥厚、苔鲜样变,可伴有色素改变,手足部湿疹可伴发甲改变。皮疹一般对称分布、常反复发作,自觉症状为疹痒,甚至剧痒。

对于湿疹的诊断临床上应当注意与相似的皮炎进行区别诊断,避免误诊,如神经性皮炎、接触性皮炎以及淤积性皮炎。对于湿疹的治疗主要是:控制症状、减少复发、提高患者生活质量。治疗应从整体考虑,兼顾近期疗效和远期疗效,特别要注意治疗中的医疗安全[4]。

组胺是广泛存在于动植物体内的一种生物胺,是由组氨酸脱羧而形成的,通常贮存于组织的肥大细胞中[5]。在体内,组胺是一种重要的化学递质,当机体受到某种刺激引发抗原-抗体反应时,引起肥大细胞的细胞膜通透性改变,释放出组胺,与组胺受体作用产生病理生理效应。组胺,属于自体活性物质之一,其在体内的存在形式主要是无活性的结合型,主要存在的部位为皮肤、呼吸道黏膜、消化道黏膜以及神经系统中[6]。当机体处于应激状态或过敏反应时,机体内的肥大细胞和嗜碱性细胞的组胺颗粒释放,随后与受体结合进而产生生物学活性。

P物质属于速激肽家族,广泛分布于脑内,在负责调节情绪的脑区(杏仁核、导水管周围灰质和下丘脑等)比较丰富,同时在初级感觉神经元的胞体及神经纤维上有较高表达。P物质是一种广泛存在与神经纤维中的神经肽,具有引起支配区域血管扩张、血浆蛋白渗出以及通透性增加的作用。

荆肤止痒颗粒临床上常用于儿童湿疹的治疗药物之一。主要成分为荆芥、鱼腥草、地肤子、野菊花、茯苓、防风、山楂(炒焦)等。主要作用是用于除湿、止痒、祛风,症状可见脓疱疮、风团、水疱、瘙痒等,1个疗程3~6 d。应当注意,在服药期间饮食应当尽量清淡,禁忌食油腻、鱼虾海鲜类及辛辣食物。本研究结果显示,经过1个疗程治疗后患儿血清组胺以及P物质与治疗前比较均明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05)。治疗前患儿平均皮损评分为(8.60±1.36)分,经过1个疗程治疗后患儿平均皮损评分为(5.60±3.49)分,治疗前后平均皮损评分比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,荆肤止痒颗粒对于治疗儿童重症湿疹的效果显著,皮损恢复情况较为明显,对于组胺与P物质在血清中的含量的降低效果也同样明显,值得临床推广使用。

[1]尹瑞瑞,王秀荣.荆肤止痒颗粒联合氯雷他定颗粒治疗儿童慢性荨麻疹疗效观察.中国中西医结合皮肤性病学杂志,2011,10(4):247-248.

[2]范平.新氢松与丹皮酚软膏序贯使用联合荆肤止痒颗粒治疗婴儿湿疹61例疗效观察.中国疗养医学,2012(8):718-719.

[3]严群,李成网,韩露.七味养血止痒颗粒水提工艺参数的优选.安徽医药, 2013,17 (11):1847-1848.

[4]沈琳,王锦茹,孙菀.长期静脉滴注左氧氟沙星致重症湿疹1例报告.吉林医学, 2014,35(13):2966.

[5]原丹,刘小鼎,李婵.赤地利洗剂合四黄膏治疗重症婴儿湿疹20例临床疗效观察.海峡药学, 2016,28 (6):148-149.

[6]刘玲玲,弓月,张建中,等.丁酸氯倍他松乳膏治疗中重度湿疹的多中心、随机双盲、赋形剂(基质)平行组对照研究.临床皮肤科杂志,2014(7):402-405.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.21.123

2016-09-21]

518000 深圳市龙岗区中医院