嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)免疫疗法:绝处逢生的利剑

蔡亮,张凌华,杨子杰,裘丽珍

复旦大学生物化学与分子生物学系,上海 200433

嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)免疫疗法:绝处逢生的利剑

蔡亮†,张凌华,杨子杰,裘丽珍

复旦大学生物化学与分子生物学系,上海 200433

癌症,因癌细胞的内源性、异质性和突变抗药性而难以治愈,被称为“不可逆转的细胞损伤”。目前癌症治疗的常规方法包括手术、放疗和化疗,都不能达到彻底治愈的效果。同时,放疗和化疗都会对机体的正常细胞,尤其是生长分裂旺盛的细胞,如造血干细胞造成损伤。癌症干细胞(cancer stem cell,CSC)的存在,也给术后的复发增添了风险。作为一种针对人体免疫系统而非针对肿瘤的疗法,癌症免疫疗法(cancer immunotherapy)近年来取得的一系列突破性成果得到了广泛的关注。

背景:癌症免疫疗法与T细胞的免疫检查点共信号机制

在详细说明癌症免疫疗法的原理以及嵌合抗原受体T细胞免疫疗法(chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy, CAR-T)技术的发展之前,需要阐明T细胞的免疫检查点共信号机制。

T细胞的激活依靠“双信号”进行精确调控。一个特异性激活信号是主要组织相容性复合体(MHC)和T细胞受体(TCR)的结合,另一个则是来自共刺激信号受体CD28、CD134(OX40)或CD137 (4-1BB)的刺激信号,或者是来自共抑制信号受体CTLA4或PD-1的抑制信号。如果把共刺激信号比作汽车的“油门”,共抑制信号就好比是“刹车”。T细胞的免疫检查点就是一类抑制性的分子,通过调节免疫反应来避免对正常细胞造成破坏,而癌细胞往往利用这一机制来逃避免疫系统的攻击,如过表达PD-1的配体PD-L1。

癌症免疫疗法主要分为两类。一类是干预疗法,即开发免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitor)。以共抑制信号受体CTLA4、PD-1或PD-1的配体PD-L1为靶标设计抗体,再将抗体注射到病人体内。已经被FDA批准的药物如施贵宝公司的Yervoy (Ipilimumab, anti-CTLA4),Opdivo (Nivolumab, anti-PD1)和默沙东公司的Keytruda (Pembrolizumab, anti-PD-1)。这一疗法通过使T细胞跳过免疫检查点来增强整个机体免疫系统的杀伤功能,但这种疗法的一个缺点是杀伤的特异性不够高。另一类为细胞疗法,即体外激活或改造病人的免疫细胞,再将其回输入病人体内,达到增强免疫功能或特异性识别癌细胞表面抗原,进而清除癌细胞的目的。之前的细胞疗法,如淋巴因子激活的杀伤细胞(LAK)疗法,细胞因子激活的杀伤细胞(CIK)疗法,细胞因子激活的杀伤细胞和树突状细胞混合(CIK-DC)疗法,由于前述的免疫检查点共信号机制的存在,即使被激活也会在检查点被阻断,不能起到很好的疗效。直到CAR-T的出现,细胞疗法才取得了突破性进展。

原理:嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)免疫疗法

嵌合抗原受体,也称作人工抗原受体(arti fi cial T cell receptor)。顾名思义,就是一类经人工改造,由胞外抗原结合域、跨膜哉和胞内信号转导域组成,集特异性识别靶向肿瘤抗原和激活T细胞两种作用于一身的T细胞受体。胞外抗原结合域通常来源于单克隆抗体的单链抗体(single-chain variable fragment,scFv),胞内信号域为免疫受体酪氨酸活化基序(immunoreceptor tyrosine-based activation motif,ITAM),通常为CD3ζ或FcεRIγ。由于CD3ζ含有3个ITAM,相比于只含有1个ITAM的FcεRIγ能更有效地激活T细胞,所以把CD3ζ作为胞内域的CAR更常见。CAR-T技术现已发展了三代。第一代CAR在胞内只有一个CD3ζ的信号转导域,由于没有共刺激信号域(costimulatory domain),不能使T细胞完全活化,无法达到理想的临床效果。在此基础上,第二代CAR的胞内域引入了1个共刺激信号受体CD28的胞内信号域。第三代则增加到2个共刺激信号域,在CD28胞内信号域的基础上又引入CD134或CD137的胞内信号域。来自CD28和TCR的激活信号足以使T细胞产生多种白介素,尤其是IL-6。目前,用于临床的主要为第二代CAR-T技术(图1)。

CAR-T临床治疗,作为前述的癌症免疫的细胞疗法,需要从癌症患者身上分离T细胞,通过转染使患者的T细胞稳定表达CAR-T,并在体外大量扩增CAR-T细胞,最后将扩增好的CAR-T细胞回输到病人体内。

图1 第二代嵌合抗原受体(CAR)结构示意图(图片来源:https://junotherapeutics com/our-science/car-technology/)

与传统的T细胞识别抗原相比,CAR识别肿瘤抗原绕过了抗原提呈阶段,无需MHC的限制。同时CAR拥有增加的共刺激信号来增强T细胞对肿瘤的杀伤性,因此CAR-T可以克服肿瘤细胞下调MHC、减少共刺激信号分子表达等免疫逃逸机制对机体免疫系统带来的不利条件。抗体通常在数天或数周内失去效力,然而CAR-T细胞则有望在体内循环数年,抑制肿瘤的复发。

应用:CAR-T,血癌病人绝处逢生

目前CAR-T的临床应用主要集中于血系肿瘤上。已有47项CAR-T临床研究报道了在血系肿瘤中的实验结果,其中对于B细胞恶性肿瘤的疗效显著。2014年发表的数据显示,在30例不同类型的B细胞恶性肿瘤的CAR-T治疗中,27例患者(90%)获得完全缓解(complete response,CR),20人(67%)在半年后复查仍无癌细胞复发[1]。然而通常情况下,这些病人的生存期不会超过半年。

不足:CAR-T,并非尽善尽美

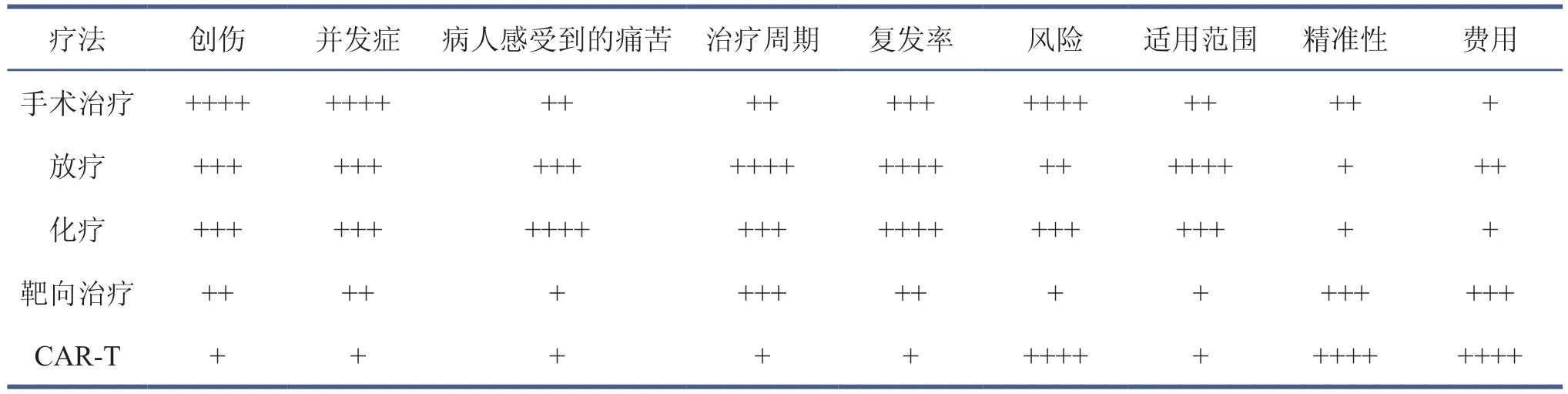

笔者将现阶段主要的肿瘤治疗方法列表进行了比较(表1)。

从中可以看出,CAR-T疗法虽然有着对病人创伤较小、治疗周期较短等优点,但也不是尽善尽美的。作为一种疗法,CAR-T的安全性是需要关注的大问题。目前的第三代CAR-T临床试验只有两年多的时间,对于其是否能治愈癌症,尚无定论。就目前的CAR-T应用来看,这一疗法仍存在很多不足之处。

首先从CAR-T原理所涉及的方面考虑,由于CAR-T细胞表达的是一个直接识别肿瘤抗原且具有共激活信号域的受体,它跳过了免疫检查点的限制,很可能对正常细胞造成非期望的损伤,也就是脱靶效应;而且肿瘤特异性抗原目前仍知之甚少,这就限制了CAR-T的临床应用。2010年,研究者采用ERBB2靶向的第三代CAR-T治疗一例结肠癌并伴有肺、肝转移的患者,1010个细胞输注15 min后,大量CAR-T累积于肺部,攻击低表达ERBB2的肺上皮细胞,并释放细胞因子,使患者出现肺水肿症状,5天后死亡[4]。

目前CAR-T疗法在针对以CD19为靶抗原的B细胞恶性肿瘤等血系肿瘤上取得了令人激动的结果,而在实体瘤治疗方面还没有理想的疗效。早在2006年,全球第一项CAR-T临床试验即是针对实体瘤的,目前15项CAR-T治疗实体瘤的临床研究大部分采用的是第一代CAR-T。然而,由于实体瘤免疫抑制的微环境,免疫细胞不易进入实体瘤内部,以及清除实体瘤所需的T细胞数目远超过血系肿瘤治疗所需,因此CAR-T技术对于实体瘤的治疗还有很长的路要走。

表1 现阶段肿瘤疗法比较

其次,从CAR-T细胞的整个改造过程考虑,基因载体主要为转染效率高的病毒载体,如逆转录病毒载体(包括慢病毒载体)、腺病毒载体和腺相关病毒(AAV)载体。除腺相关病毒在人体基因组的整合位点可以定向至19号染色体的AAVS位点外,另两种病毒载体都没有特异性的位点整合能力,这就可能导致基因的插入突变,或由于插入位置在某一基因的调控区而导致该基因的表达水平变化,进而产生不可预知的后果。

T细胞的体外基因改造会造成T细胞转染后凋亡,使转入的基因不能长期表达。有报道表明,去除CD3ζ的2个ITAM域能够减少T细胞转染后凋亡[2-3],但由于1个ITAM域对T细胞的激活能力有限,所以目前的改造仍然是使T细胞表达具有3个ITAM域CD3ζ的CAR。然而这样一来,CAR的表达率也会降低。所以筛选CAR-T的稳定株就是一项艰巨的工程,在这之后还需要大量扩增CAR-T至几十亿乃至上百亿个克隆以回输入病人体内,以产生明显的临床效果。这一过程可谓是“路漫漫其修远兮”。

再者,从CAR-T的临床治疗阶段考虑。大量的CAR-T细胞回输入病人体内,结合相关抗原被激活后会产生超量的细胞因子,引发细胞因子释放综合症(cytokine release syndrome,CRS),造成高烧不退、心跳过速等症状,严重者可导致死亡。例如,2014年由美国斯隆-凯特琳癌症中心主导的一项利用CAR-T治疗非霍奇金氏淋巴瘤的早期研究疑因引发“细胞因子风暴”而造成患者死亡。然而,有了一定的临床经验后,配合使用IL-6受体的抗体Tocilizumab可以使这一副反应得到有效控制。

最后,从癌症免疫疗法的适用对象考虑,癌症免疫疗法不适用于有自身免疫疾病和需要使用免疫抑制类药物的病人,不过此类病人在患者群中并非绝大多数。

此外,在医疗过程中还不得不考虑到社会问题。CAR-T疗法的一大弱点是费用高,在疗效相同的情况下与其他药物的竞争优势不明显。由于癌症免疫的细胞疗法需要从病人体内分离T细胞并在体外进行基因改造和大量扩增,这一疗法实际上可以看作是一种基因治疗。因此,CAR-T疗法极其昂贵,治疗一次的费用为30万~50万美元,远远超出了普通家庭的承担能力。所以,从治疗费用的角度看,对于某些疾病如费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病,CAR-T疗法相比于小分子的靶向治疗药物格列卫(Gleevec)并没有太大优势。

前景:改进CAR-T,使之真正成为利剑

然而,抛开一切社会因素不谈,科研工作者的第一要务是改良CAR-T,抓住一切能够治愈癌症的希望。

CAR-T疗法的致命弱点有两个:一是可能会引发“细胞因子风暴”;二是特异性抗原难找。前者通过配合使用IL-6受体的抗Tocilizumab可以被控制,而后者要发现癌细胞表面特异的抗原,就没有那么容易。难道我们要等到基础研究发现了这些“新大陆”,再发展特异性强的CAR-T,让这几十年间成千上万的患者坐以待毙吗?因此,我们需要把目光重新投到免疫检查点共信号机制,以此发掘可能的改进方案。

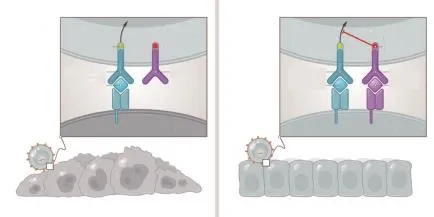

第二代和第三代CAR-T都采用了免疫共激活分子,没有利用免疫共抑制分子进行抗原特异性的免疫检查。设想同时在肿瘤细胞和正常细胞表面表达的抗原A,和只在正常细胞表面表达的抗原B。如果使T细胞同时表达识别A的CAR和识别B的iCAR,当只有CAR与配体结合时激活T细胞,当CAR和iCAR都与配体结合时,iCAR产生抑制信号阻断CAR的作用,即可提高CAR-T的特异性(图2)。iCAR有望在对抗实体瘤中发挥作用。

图2 针对CAR特异性的改进:iCAR(图片来源:https://junotherapeutics.com/ourscience/car-technology/)

另一种策略是双信号平衡机制,需要CAR的活化信号分别在两个受体上表达。如果抗原A和B同时表达于肿瘤细胞表面,而不同时表达于正常细胞表面,就可通过A和B受体的同时激活使得T细胞活化,而只有A或B受体的激活不能使T细胞活化[5]。

除此之外,提高体外改造T细胞的效率也十分重要。选择高效、细胞毒性小、能够定点整合的基因载体,提高T细胞的转染后生存率,以及改造CAR使之能够在T细胞中高效表达并提高CAR本身的稳定性,都是CAR-T这一技术需要改进的方面。

(2016年2月19日收稿)

[1] MAUDE S L, FREY N, SHAW P A, et al. Chimeric antigen T cells for sustained remissions in leukemia [J]. The New England Journal of Medicine, 2014, 371(16): 1507-1517.

[2] HEUSER C, HOMBACH A, LÖSCH C, et al. T-cell activation by recombinant immunore ceptors: Impact of the intracellular signalling domain on the stability of receptor expression and antigen-speciic activation of grafted T cells [J]. Gene Therapy, 2003, 10(17): 1408-1419.

[3] ZHAO Y, WANG Q J, YANG S, et al. A herceptin-based chimeric antigen receptor with modi fi ed signaling domains leads to enhanced survival of transduced T lymphocytes and antitumor activity [J]. The Journal of Immunology, 2009, 183(9): 5563-5574.

[4] PEGRAM H J, PARK J H, BRENTJENS R J. CD28z CARs and armored CARs [J].The Cancer Journal, 2014, 20(2): 127-133.

[5] MORGAN R A, YANG J C, KITANO M, et al. Case report of a serious adverse event following the administration of T cells transduced with a chimeric antigen receptor recognizingERBB2 [J]. Molecular Therapy, 2010, 18(4): 843-851.

(编辑:段艳芳)

Chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy: A new approach to cancer therapy

CAI Liang, ZHANG Linghua, YANG Zijie,QIU Lizhen

Fudan University, Shanghai 200433, China

10.3969/j.issn.0253-9608.2016.03.011

†通信作者,E-mail: cell@fudan.edu.cn