南迦巴瓦雪山大西宏遇难前后

罗洪忠

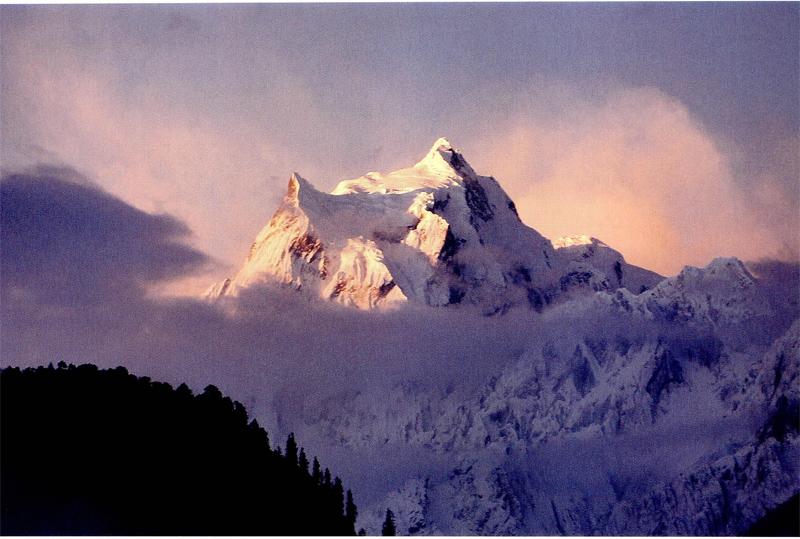

世界上海拔8000米以上高峰有14座,南迦巴瓦峰是7000米以上最高峰,在世界高峰中排名第十五位。然而,南迦巴瓦峰的魅力却在于,在20世纪90年代初,它当时是世界上7700米以上山峰中唯一未被征服过的处女峰,日本登山家大西宏曾登上世界上海拔8000米以上的两座高峰,却在南迦巴瓦峰海拔6100多米的地方遭遇流雪不幸遇难。南迦巴瓦峰以她傲若天仙般的风姿,引起了世人的强烈关注。

【暴怒的山神】日本登山家大西宏遇难

当日本登山队员木本哲、大西宏走在最前面,面对突然来袭的流雪,木本哲被冲出20米左右,可凭借着自己力量总算逃脱了。可大西宏没那么幸运,大西宏当时仰面朝上被埋在70多厘米的雪中,只露出右手来,当大家挖出大西宏时,离雪崩发生已15分钟,做了30分钟人工呼吸,大西宏最终瞳孔放大,脉搏停止跳动,日本随队的医生小岛彰确认死亡。

1991年9月28日下午,当日方登山队到达大本营时,中方登山队已搭起了几顶白色大型中国制造的帐篷。当时中国的总队长是洛桑达瓦,依次为登山队长桑珠、攀登队长陈建军,队员为加布、次仁多吉、边巴扎西、罗新、罗则。而日本的总队长为山田二郎,登山队长为重广恒夫,攀登队长为高见和成,队员为木本哲、山本笃、大西宏、广濑学。

大本营坐落在草木繁茂略微高起的山丘上,海拔3600米。在收完庄稼的田地里,4户人家饲养的牛马,养的猪牛鸡犬成群地玩耍。但是,向旁边望去,浪花飞溅的雅鲁藏布江在山脚下巨烈翻腾,眼前耸立着陡峭倾斜的南迦巴瓦山峰。

南迦巴瓦峰下的村庄。(摄影/殷晓俊)

我曾多次到雅鲁藏布大峡谷,早已目睹南迦巴瓦峰的山容,但当看到当年队员在大本营拍摄的峰顶照片时,还是为它那宏大感到愕然。正如当年日本登山队一名队员在日记中写道:“中国登山协会不肯、更何况地方的西藏登山协会也不肯轻易地把如此宏伟的未登峰让给外国队的。”

每天黎明时,小鸟嘁嘁喳喳地叫着,踏着沾满露水湿润的草地,队员们简直无法想象这样的大本营会出现在喜马拉雅山区。在大本营用3天时间整理并分配装备,10月1日中国的国庆节,中日联合登山队员在大本营举行了开营仪式,中日两国的国旗在南迦巴瓦峰顶的映衬下迎风飘扬。

前一年,侦察队在短时间内到达乃彭峰路线的五号地带(7000米)。这次也为了采用其南山路线,确定了各营地的位置。剩下的是距顶峰的1000米高差,如何攻下被称作岩石带的岩壁地带是最大课题。

这支联合登山队伍,由队长及中日各6名队员共计12人组成,不使用协作人员,可以说是比较精干的队伍。当然,若包括日本广播协会、读卖新闻的报道人员,人数就相当多了。

此次联合登山,战术上以日方重广恒夫队长个人的理论制定。重广恒夫队长从申请登山许可到前期考察,倾注了很多热情,以全体队员登顶为目标,并根据以往丰富的经验,制定了较为完善的登山计划。

峡谷、雪山相映衬。(摄影/花雕)

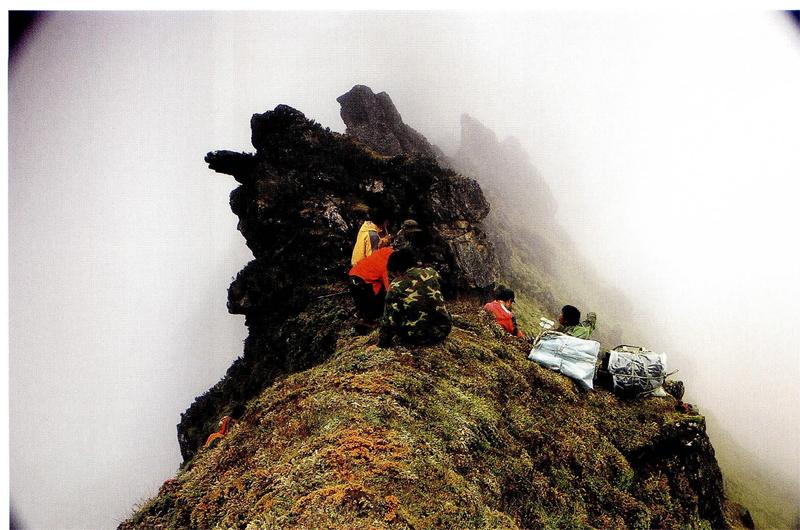

上图 考察队员搭帐篷。

2日开始,中日登山队员依次从大本营出发。在日本登山队员看来,一号营地的景象如同日本秋季山景。二号营地海拔4800米,近似阿尔卑斯山。

8日向三号营地修路,其中需攀登去年侦察时过的冰雪壁,大西宏和攀登岩壁的专家木本哲两人走在前面。根据中国队员去年侦察报告,担心通过上部宽阔,却被称作漏斗口似的“喇叭口”狭窄地带时出现雪崩危险。然而,仅此次来看,或许雪较重,斜坡、积雪似乎比较稳定。只是其上部有可怕的冰塔林,伴随它的崩溃也许会诱发雪崩,这是队员们很难预料的。

山上的队员,正向南峰挺进。喇叭口终于被打通了,但付出的代价是惊人的。陈建军、次仁多吉、高山协作人员嘎亚腿部均被滚石砸伤。而这又是上山的必经之路,只能从这里通过这片随时处于滚石和雪崩威胁下的险区。它的高差近300米,难度是巨大的。再向上,岩石冰雪槽、冰崩区、明暗裂缝、断层……险情历数不尽。山上,又频频飞下滚石和流雪。

越往上,山体被切割得越厉害,冰雪壁的坡度在50度以上,队员们必须用脚、双手三点固定住才能向上攀登,日本队员大西宏、木本哲一边选择岩石裸露的地方,一边迅速修路,所到之处还残留着去年的绳子,翻上雪壁后由中方打头阵,他们固定14根主绳到达三号营地。在5600米处,自进入大本营以来从未见到的顶峰就出现在眼前。周围是四面八方的巍峨起伏的山峦,北侧流淌的雅鲁藏布江闪闪发光。

于是,2号、3号营地一个又一个地挺立在了风雪之中,还有4号、5号、6号营地。6号营地,即为突击营地,将建在海拔6700米处。它是登顶最关键的、也是最后一个营地。13日建立三号营地。打通道路,建立4号、5号营地,日方队员显得更为急切。因为,已越来越接近顶峰了。顶峰,看上去并不遥远,那么近了。

中日联合登山队员们开始登山以来,天公作美,队员之间心意相通,气氛和睦。进展顺利的登山活动却因14、15日持续降雪而被停止两天。16日天气终于转好,没想到竟成为最痛心的一天。

10月16日,南峰在几个连阴的雪天之后,终于放晴。A组3名日本队员高见和成、大西宏、木本哲哲,以及3名中国队员陈建军、边巴扎西、洛泽早已按捺不住,8时许,从海拔5640米的3号营地出发,向四号营地预定地点挺进。他们要在去年侦察时的老营地址上,建起新的4号营地。因前一天的降雪,队员在深雪中驱雪前进,除中国攀登队长陈建军外,日中5人会合,10时左右交替开路。

1990年秋试登时,中日登山队员曾到达四号营地下的一块平台,当时日本攀登队长高见和成手中的高度计指示为6150米。大家来到这里,讨论能否在平台上建立四号营地,并通过报话机向从一号营地往二号营地移动中的重广恒夫队长报告。此时重广恒夫已接近二号营地,时间大约是13时10分。高见和成当时是轻装驱雪开路,所以又向下返回50米左右取回自己的背包。

大西宏背上物资,走在了队伍的最前面。13时15分左右,大西宏队员与重广恒夫队长通话,并报告要侦察上方情况。当高见和成返回原来地点时,大西宏说了声去侦察就出发了。从该处至去年的四号营地附近的斜坡约40度,大西宏快速向上攀登,木本哲紧随其后,向左横切,高见和成在物资堆放处吃饭。大西宏清楚,从3号到4号营地这一段路坡度不算太大,比喇叭口好走,是相对比较安全的。他过于相信自己的实力和登山经验,一出发就走得很快。

大西宏时年29岁,在京都出生,明治大学文学部毕业。大学时于所属山岳部,1985年登顶可可赛及门克(6100米)峰,1987年登顶拉卡波什东峰(7101米)。1988年2月参加日本、中国、尼泊尔三国组成的珠穆朗玛峰联合登山队,7月登顶南美安第斯山脉的阿空加(6959米)第5座山峰,1989年作为国际探险队“冰上行走”的队员步行到达北极点。之后,又登顶世界最高峰珠穆郎玛(8848米)、马卡鲁峰(8463米)、一下子成为日本的一流登山家。他曾计划1992年向南极点挑战,加上北极和珠穆朗玛峰,即徒步征服三级。

冷峻的南迦巴瓦峰。(摄影/花雕)

西兴拉垭口上挂的哈达。(摄影/花雕)

大西宏作为这次的主力队员,曾参加了1990年攀登南迦巴瓦峰的侦察,尽管他背着比其他队员还重的物资,却经常在前面开路。之后,高见队长顺着脚印走了20米,发现一个雪包才知道发生了雪崩。谁也没听到声音,是平静的雪崩。时间大约在13时35分前后。

当队伍陷于困境时,他用巧妙的玩笑激励同伴,超群的体力与爽朗的性格受到中方队员及当地藏族人的亲近。可他犯了一个大忌,一般情况下,雪后是万不可行军的,因为新雪太软,与山体没有固合,雪崩和流雪最易发生。即使地形较好,要走的话,也应格外小心。他没有在意这一点,就是感到地形较好。大本营也再三强调,千万注意安全,要求所有队员攀登时都必须打开对话机,可他实在是太大意了。

10时45分,攀登队长陈建军因腿伤走在队伍后边,通过对讲机向大本营报告:“我们正在走向C4的途中,新雪很松,不少地方踩下去没过膝盖达十厘米。行走很难,走十几步就要歇一下。”大本营随即回复说:“山上雪厚,注意,千万小心!请所有队员注意!”

雅鲁藏布大峡谷下的原始丛林。(摄影/花雕)

山上会有这么深的雪,是人们料想不到的。12时50分,陈建军的声音又出现了,报话机里都能听到他在呼呼地喘着粗气:“现在我们正在继续行军,离去年侦察时的C4营地还有90米。”大本营马上回话:“请报一下高度。”陈建军立即汇报:“6150米。”

4 号营地很快就要到了。到了营地,就意味着当天上午的行军顺利结束。大本营里,人们绷紧的心开始稍稍缓和。当此时走在陈建军前面的边巴扎西拐上一个坡弯后,突然吃惊地发现一直走在前边的大西宏骤然消失了!他便急促地向大本营报告:“大西(宏)不见了!前面的大西突然不见了!”

“流雪!上面发生了大面积的流雪!”流雪不是雪崩,是高处的积雪向山下滑动。只要有人横切破坏了雪面,便极易发生。可怕的不仅在这里,更在于流雪将会带来雪崩。大本营里,总队长洛桑达瓦几乎要把报话机握碎了,下令道:“不要惊慌!注意观察,注意观察!防止雪崩,设法营救!”

陈建军此时也上来了,流雪还在继续,缓缓下移。这里坡度为70度,流雪区高达70米,宽近300米。上方仍有大量积雪,随时有向下塌方形成雪崩的危险。大西宏呢?所有的队员都在着急地四处寻找大西宏。他们在茫茫的雪中,这里扒一下,那里扒一下,依然没有找到大西宏。

南迦巴瓦侧峰下扎营,谁能睡得踏实。(摄影/花雕)

登山科学考察队在途中。(摄影/高登义)

“大西!大西!……”没有回答。三分钟,五分钟,七分钟……人被埋在雪中最长的极限是七分钟。11分钟过去了,A组队员终于找到了大西的一只手。他的那一只手露在雪堆外。大西被急速地从一米多深的雪中扒出。大本营里,日方队医小岛指挥山下的队员做人工呼吸等紧急抢救。13时51分,边巴扎西绝望地带着哭声喊道:“他死了!大西死了!……”

大本营不相信!谁都不相信。“没有!他没死!抢救!再抢救!……”可抢救已无效。脉搏没有了!摸颈动脉没有了!看瞳孔散了!队员们再用手指按一按瞳孔,已没有反应了……小岛手中的报话机无力地滑落到地上。14时15分,日方代理总队长重广恒夫恒夫和医生小岛确认大西宏遇难。29岁的大西宏真的去了,带着他童年的梦,带着他登上南迦巴瓦峰顶的愿望,带着他明年还要准备去南极探险的愿望……这愿望,仅11分钟,就成了遗愿。

日本登山队员高见和成是这次山难的亲历者,他同大西宏、木本哲等走在队伍的前面,猛然抬头看不见大西宏的踪影,当即意识到出事了,这时木本哲从左侧连蹦带跳地跑过来,木本哲虽也被雪冲出20米左右,但凭借着自己力量总算逃脱了。当时雪崩的规模很小,但周围全是雪包,不知找哪里为好。也许是害怕下次雪崩,其他队员都不敢轻举妄动。

过了片刻,木本哲从左侧叫道:“找到了”。高见和成飞跑过去一看,雪中只露出大西宏的右手来,大家马上开始挖,可离雪崩发生15分钟时,才挖出大西宏,已经迟了。大西宏当时仰面朝上被埋在70多厘米的雪中,大家把他抬到6150米的物资堆放处,日本队员抱着一线希望,做了30分钟人工呼吸,14时20分,大西宏的瞳孔放大,脉搏停止。高见和成向大本营的小岛医生报告了情况,确认死亡,只好用帐篷将他包好放置在安全地带。

大峡谷深处的原始密林。(摄影/嘉措)

【山难的警示】南迦巴瓦山难25年祭

真正导致大西宏遇难的一个重要原因,却是日本攀登者的风格。日本登山者大都把客观危险抛在脑后,比欧美登山者更容易“豁出去”,优势是许多别人不敢干的他们能够干出来,问题是出事和出大事的机率增大。

当大西宏遇难后,中日双方共同决定:A组迅速撤离流雪危险区,下撤到安全地带,攀登不得不暂时终止。第二天,回到安放地点,将遗体下撤至三号营地下方的喇叭口,安放于二号营地。这消息由大本营的电传机,迅速传到日本大西宏的家中。大西宏的父亲大西俊章回电说:即去中国南迦巴瓦峰,同行的还有大西的母亲和姐姐。

八天后,大西宏的父母亲和姐姐赶到了大木营。大西俊章是一位诗人,是一位坚强的父亲。他一见到所有的登山队员,并没有提出马上要见儿子,而是流着泪说:“我的儿子走了,他跟大家一起登山的日子里,承蒙大家的许多关照。他遇难后,大家冒着生命危险尽全力抢救他……谢谢了,谢谢大家。他走了,可登山还应当继续下去。希望大家继续努力,这也会是大西的遗愿。拜托大家了,完成他的愿望……”大西的母亲和姐姐忍着悲痛,也向大家深深致谢。

10月26日,中日联合登山队为大西宏举行了遗体告别仪式。随队的新华社记者多古吉占堆和《西藏日报》记者屠小华发表题为《南迦巴瓦峰脚下的葬礼》一文中写道:“一缕缕青烟升腾在天空。……今天,中方九名队员用两个小时,把大西宏的遗体从2号营地上方的冰洞中抬到海拔约4000米的一个平台上。又从当地请来了喇嘛诵经祈祷,为异国的勇士超度。”

这是一个独特的葬礼。南迦巴瓦峰脚下肃静的原始森林和哗哗而泻的溪流,更增添了中日登山运动员和大西宏亲属的悲思。告别遗体时,大西宏年迈的父母,久久深情地抚摸着儿子那熟悉的面庞,抑制不住悲痛的心情,再次失声痛哭。在场的人无不痛心垂泪。和大西宏同在A组的中方藏族登山运动员边巴扎西显得更加悲痛。他说:“大西宏是我亲密的伙伴,我真希望我们携手登上南迦巴瓦峰,共同享受胜利的喜悦。”

在葬礼仪式上,中日南迦巴瓦峰联合登山队中方总队长洛桑达瓦代表中方全体队员,把一条洁白的哈达献在大西宏的遗体上。这时天空中飘起了片片白雪,藏族队友边巴扎西说,葬礼上见到白雪,按照藏族的说法,对于死者是最为吉祥的。队员们看到,大西宏的遗容带着往常一样的微笑,仿佛他在安详地做着一个梦——登上南迦巴瓦峰峰顶。对于他的中日队友来说,需要做的正是去实现大西宏的这个梦。

举行葬礼的这个小平台,在1号营地的上方,海拔4000多米处。从大本营走到这里,要五个多小时。大西宏的父亲因半身不遂,骑在马上都要有人照料。穿出原始森林后,地形越来越陡,一边是峭壁,路只有几十厘米宽,骑马已太危险,中国登山协会官员张江援和中国西藏登山队罗则等几个队员便开始轮流背着大西俊章走。

高山协作队员、著名藏族登山家仁青平措等人在小平台上挖出了一个圆形的地方,用石头垒起几个石垛。石垛上,安放着躺在金属梯上的大西宏。梯下堆满了木柴。木柴堆己倒上了煤油。大西宏的遗体裹盖着日本山岳会会旗,旗为白色,会徽为枣红色。

如火焰般燃烧的南迦巴瓦峰。

中国登山队专门从山下请来一名70多岁的喇嘛,身披枣红色袈裟,背倚森林和雪山,面向大西宏的遗体静然盘坐,眼前置一册经文,手摇法铃,口中诵起超度之经。中日队员向大西宏默哀,然后缓缓绕大西宏一圈,向这位勇士做最后的告别。大西宏的母亲最后一个走上前来,最后一次亲抚了儿子。她的手中是一柄燃着的火把,火把在颤抖。天上洁白的雪花片片飞来,静静地飞落在大西宏的脸上。他的母亲将举着的火把缓缓落下,引燃大西宏身下的柴堆……

火轰然而起。歌声,也轰然而起——大西宏在明治大学的同学山本笃和日方队员,唱起了明治大学校歌:“白云浮动在骏河台的上空,/英武的青年们倾听着那撞击时代的晓钟。/在文化大潮的引导下,/我享受着开拓的荣耀。/明治,/我们的母校,/明治,我们的母校……”紧接着,他们又唱起了明治大学山岳会会歌《炉边的儿女》:“迷恋着山峰,/心上飘着白云,/山,给了我们人生的光辉。/啊,山的儿女。/这炉边优秀的子孙……”

这悲壮的歌声,将留给南迦巴瓦的雪山、峡谷和森林。我不能不想起南迦巴瓦峰下那片被拦腰劈断后仍不屈站立着的断木,和它身边那蓬勃向上生长着的幼树。

在南迦巴瓦雪山下,有一大片极美的原始森林,这森林对着世界著名的雅鲁藏布大峡谷。印度洋的暖湿气流顺雅鲁藏布江而上,使这里的地理、气候、自然环境奇特神秘。令我大为震惊的是,南迦巴瓦峰下这片原始森林有一绝世之景观,所有高过林顶面的大树,全被劈断了!那真是被拦腰劈断的,齐刷刷像被什么巨掌一挥扫断的。整个森林中,便耸立着一根又一根、一片又一片高高的、光秃秃的粗木桩。

这些树,不管生长得多么茂盛,多么信心十足,都逃不脱这瞬间之死。自然孕育了生命,又如此无情地戕害着生命。而生命的珍贵和价值,也正是在这无法抵御的戕害中显得如此悲壮。断木旁,多少幼树,在茂盛地生长,哪怕再循前辈的归宿。那成因,有人说是山火,也有人猜测是雷击。我在原始丛林中转了一大圈,细看一棵又一棵“受害者”,不见一丝火烧过的碳迹。而地下躺倒的上半截躯干与树冠,连干枯的树梢都完好如初,神秘的大自然给人类留下了一个谜。

大西宏火化的第二天(27日),队员们重新开始登山行动,返回二号营地。中断了10天,山里更加寒冷。水源也干涸,化作一片雪原。11月22日,他们到达一块雪地平台,离顶峰高差约300米,当时还不到12点,能见度较好,到日落前还有8小时的充裕时间。然而,只前进了约20米,第一次流雪袭来,因雪量较少,还不至于将人冲走,可不一会儿,流雪的次数、流量逐渐增多,走在第五位的山本防风镜被吹跑,人被流雪打得东倒西歪。12时20分,高见和成与重广恒夫队长通话,决定暂时停止突击,下撤到岩壁底的安全地点。当时食品不多了,只能维持两天突击登顶,依旧没有机会。24日下午,大本营指挥部下达停止登山的命令。

南迦巴瓦雪山真是难以攀登吗?一座山的攀登难度,并不是决定于高度。南迦巴瓦雪山海拔高度只有7787米,从1982年起,中国登山队曾连续3年光顾过南迦巴瓦雪山,还有众多的冰川、气象、地理、地质等专家护航,均折翼而归。

南迦巴瓦峰地处喜马拉雅山脉东端尾闾,也是喜马拉雅山脉东段的最高峰,海拔6000米以上的地带,群山接天,终年银妆素裹;海拔4000米左右的地带,一片森林,好像进入温带;往山下走,四季鲜花常开,珍奇动植物遍布其间。这里是目前世界上所罕见的,我国少有的植物群落多样、植被结构复杂、垂直带状分布明显的林区。

据传南迦巴瓦峰是“冰山之父”,冈仁波齐峰是“冰山之母”。据珞巴人讲,这两座山峰本是一对心地善良的恩爱夫妻,从不杀生害命,在它们的怀抱里依偎着香獐、白鹿、野羚牛等,可狠心的罗刹王看中这片净土后,派遣差使下凡,并加持魔力,将“冰山之父”南迦巴瓦峰强行搬到东端,使得这对夫妻各居东西而不能团圆。每次震耳欲聋的雪崩泥石流是他们在发怒,“银河落千丈”的瀑布是他们在流泪。至今,他们还没消气,仍在咒骂罗刹王。在珞巴人的心目中,南迦巴峰是一座神山,葬身于它的怀抱被视为幸福。

藏族人历代都将南迦巴瓦视为通天之路,神灵的居所,以及凡人断然不可打扰的圣地。南迦巴瓦在藏语里意为“雷电如火燃烧”,在《格萨尔王传》门岭一战的描述中,将其描绘为形状宛如“直刺苍穹的长矛”。这样惊心动魄的名字,还为他虚构了很多不同凡响的身份:受“英雄之神”念青唐古拉娇纵的拥有非凡俊美和英武的爱子,争斗中砍下了亲人头颅的暴虐的兄长,不许他人旁观自己分离痛苦的拥有极强自尊心的丈夫。南迦巴瓦提示人们:孤傲,勇猛,神秘,不可接近,难以捉摸。

从南迦巴瓦雪山的地形上看,攀登是有一定的难度,明暗冰雪裂缝丛生,冰崩、雪崩随时发生。但在同类级别的高山中,南迦巴瓦雪山的地形特点和难度并不是最突出和最难的。那是什么原因造成南迦巴瓦雪山悲惨的山难发生呢?在登山者看来,南迦巴瓦雪山的攀登最大的难点是变化莫测的天气。

南迦巴瓦峰位于雅鲁藏布江自西向东奔流转为由北向南流动的大拐弯地方,来自印度洋的暖湿气流沿雅鲁藏布江河谷溯江而上,流经它和加拉白垒峰之间,向着青藏高原腹地输送暖湿水汽,从而改变了青藏高原东南部的气候与环境状况,区域降水频繁,在一年之中的大部分时间里,南迦巴瓦峰常常处于云雾缭绕之中,很难见其“庐山真面目”,这就给神奇的南迦巴瓦峰更增添了神秘的面纱,“羞女峰”的称号也就因此而得名。由于雨雪补给充沛,南迦巴瓦雪山的数条冰川是世界上罕见的季风海洋性现代冰川,冰川流动速度快,破碎且稳定性差,如同“豆腐渣”。在雨季期间,冰崩雪崩极为频繁,给登山者带来的是无法预料的危险。

当登山队员们追忆当年大西宏遇难的过程,有许多值得反思的地方,而大西宏对雪山的掉以轻心,是他遇难的主要原因。大西宏曾在1990年参与南迦巴瓦峰的先期侦察,还在比出事地点更高的地方建过4号营地,当时经过这一地方并未遇到特别的困难。当他第二年径直向上找4号营地时,发现当时的地方出现了斜坡不适合建营地,便向上找安全地方是正确的。可他却忽略了当时连降两天的大雪晴后,积雪最不稳定,雪崩的可能性太大。

早在大西宏遇难以前,曾发生中日联合登山队员攀登梅里雪山,17名队员遇难的重大山难,当大西宏遇难时,也曾有很多记者追问:“南迦巴瓦雪山出现两天的大雪,天晴后为什么急于建立新的营地?”事实上,真正导致日本登山家大西宏遇难的一个重要原因,却是日本攀登者的风格。他们觉得日本登山者大都把客观危险抛在脑后,比欧美登山者更容易“豁出去”,优势是许多别人不敢干的他们能够干出来,问题是出事和出大事的机率增大。尽管南迦巴瓦山难导致大西宏遇难的事已过去了25年,但却是我们永远不能忘怀的!

【偏向虎山行】中日队员登上南迦巴瓦峰

1992年9月,中日两国邦交正常化20周年,两国共同倡议再次发起攀登南迦巴瓦峰的活动,这是中日联合登山中规模最大的一次。

9月9日,联合登山队40余人,浩浩荡荡从林芝前往南迦巴瓦峰大本营。格嘎村当时仅有四户人家,不失为幽静的世外桃源。可他们吃一斤盐,买包火柴也要上下山走四五个小时。队员们进驻大本营后,村民们成了帐篷中的常客。他们随意聊起外面世界的事情,很平淡的一句话时常引起这些少男少女们一阵窃笑。不过,他们有时也讲一些当地发生的神奇传说。

9月14日,多云见晴,南迦巴瓦峰从神云迷雾中露出真容。就在这一天,中日联合登山队50名成员纷纷走出帐篷,两国国旗徐徐升空,中方总队长洛桑达瓦宣布:“登山大本营正式开通”。

南迦巴瓦峰非同异常。自本世纪初以来,中外登山探险队以不同的方式侦察南峰,试图率先登顶,但同样地被南峰的奇险所阻回。

在这群登山健儿眼里,没有不能登临其巅的高峰。中方派出的六名藏族登顶队员中,四名国际级运动健将,一名国家级健将,一名后起之秀,可谓当今中国登山运动中的顶尖人物。西藏登山队在罗则队长的率领下,还派出12名实力很强的高山协作队员。

日本方面也做了很大的调整。仅留下登山队长重广恒夫和队员山本笃,新调入青田浩、山本一夫、三谷统一郎和佐滕正伦。据重广恒夫队长说,这一阵容,是由日本国内第一流的登山队员组成,尤其加强了技术实力。登山除了要靠自身的努力之外,还要借助科学的力量,在这里得到了充分体现。日本方面专门请来了气象专家范肇,带来无人气象站先进设备。而中方登山队也集中了西藏自治区气象局多名专家,欲与日本同行见高低。

登山队登山时,恰逢秋实季节。山林中色彩斑斓,赤橙黄绿青蓝紫,应有尽有,并随时间的推移山色在变化。低纬度、低海拔以及充沛的降水量,不但赋予南峰以奇险,而且又置她于鲜花绿林丛中。在大本营后山一眼泉边的小道旁,长满了桦树、丹枫、枫杨、青笔,枝叶扶疏,相得益彰;林隙间天光像一把把利剑,斜插进来,耀眼夺目。大本营前面是一个大片秋后的婆娑蔓草,山脚下雅鲁藏布江奔泻的轰隆声穿林流水飘进耳膜。

中日联合登山队员们从大本营出发,经过两天的行军,穿越五颜六色的密林,走过陡峭的草甸,登上复杂的碎石上,登山运动健将们从海拔3520米的登山大本营来到二号营地,在这里稍事休整。在中日联合登山队总队长洛桑达瓦的主持下,队员们祭拜了头一年在中日联合攀登南峰时遇难的日方队员大西宏的墓碑,宣布登顶队员名单。

二号营地有着10多顶桔黄色的高山帐篷,每个帐篷为一“户”,三名队员一组自立炉灶。每当吃饭时,各处饭菜飘香。来到二号营地,着实让人们吃惊。时隔一年,营地下方到喇叭口底部变得叫人难以辨认。头一年还有上千米亮晶晶的冰川,这时却仅遗留下残迹,并露出一堆杂乱不堪的碎石。

从乱石缝隙中看到,积石下面仍是冰体,且溪流淙淙。已是六度到此登山的桑珠惊叹:“南迦巴瓦峰地区的自然变化之大,实属罕见。特别是今年冰川严重退化,山上新生的裂缝纵横交错,简直难以置信。”身在安逸的都市,人们很难感受到大自然如此剧烈的变迁。十几年前,科学工作者还在担心冰川的跃动会堵塞雅鲁藏布江。而今天登山队员们却为美丽冰川的消融而忧虑。其时人类的生活环境时刻在变,危机感由此而生。

9月18日14时,A组三名中方队员之一的桑珠报告大本营:“修路已进行到距喇叭口顶部15个组绳的位置,这里正在下雪,云雾不断涌上来。”后经过一天的苦战,A组6名中日队员终于打通了喇叭口。喇叭口是二三号营地的必经通道,南峰的第一道险关。顾名思义,它形似喇叭状。

就在一天前,桑珠、加布等到喇叭口观察,一眼就看出了这里的变化:一面坡上裸露出更多的笔直粗豪、刀削斧劈般的岩石;另一面陡坡上的积石较去年更加厚了;那隆隆的滚石和雪崩声,震撼着前来探险者的心腑。有一天,喇叭口发生的大小雪崩就达8次之多。

在这段潜伏着千般险情的南峰通道上,仁青平措带领12名高山协作人员,凭着机智、毅力和无畏精神,一次次通过喇叭口险关,将三号营地所需的1500公斤物资源源不断地运上去,再将山上的垃圾运下来。仁青平措时年50岁,双手仅剩下4根健全的指头。可在双手因冻伤致残后,他曾以顽强的毅力登上了珠穆朗玛、卓奥友、希夏邦玛等3座8000米以上的高峰。此次中日联合登山队中,他不在登顶队员的名单之列,担任的是高山协作。

高山协作者,说穿了是高山运输工,是联合登山队的铺路石。对于仁青平措来说,此次担当高山协作队员,完全是出于他自身的热情。若换一个人,到了半百年龄,怎么也会有充足的理由不去。可在仁青平措眼里,集体的荣誉高于一切。

9月29日11时40分,桑珠报告:“今天住三号营地的10名队员和6名高山协作人员均已抵达目的地。至此,登山第二阶段正式开始。”这一天,是个不平凡的日子,正值中日两国邦交正常化20周年。因此,此次联合登山活动具有更深的意义。日方登山队长重广恒夫说:“登山运动本身和邦交正常化没有直接联系,但活动刚好赶在这个纪念日和天皇访华的同时,意义就大不相同了,是锦上添花。”

10月6日中午,在四号营地上方海拔6280米处,正在下山的中方队员边巴扎西、大齐米和高山协作人员拉巴突遭雪崩,尽管他们想到了平时训练时的保护动作,却无济于事。因为雪又松又厚,他们被打下50米左右,庆幸的是,湿沉的雪终于停住了,人也停住了,等回过神来,他们发现离万丈悬崖仅差10米。桑珠事后回忆说:“走在前面的边巴扎西突然听到身后的声音不对,还没等他回头,就见大齐米同拉巴从身边滚下去……一直滚出了40多米,他们才停下来。他们发现,三人离一个很深的裂缝只有不到4米了!边巴扎西说从雪里滚出来,一瞬间似乎看到了刚满周岁的小儿子。”

就是这个地方,在1991年的登山运动中,热情、强悍的日方队员大西宏同样因雪崩失去了年轻的生命。当时,边巴扎西目睹了这一切,并且奋不顾身地去抢救日本队员。边巴扎西说,今年是他自登山八年来最为惊心动魄的一年。年初他去珠穆朗玛峰登山,当胜利在望时,一个雪崩下来,把他和几名队友摔下去,幸亏有保护绳,但双手却被划的伤痕累累。

边巴扎西是当时西藏登山队年轻队员之一,也是一名实力很强的队员。罗则队长说他体力、技术好,尤其胆量过人。后来,边巴扎西第二个登上了南迦巴瓦峰顶,并跨入了国家健将行列。

10月11日,队员们到达了6900米的五号营地。到10月19日时,山上队员已在大雪天气中困守了8天,登山行动毫无进展,食品、燃料却消耗很大。登山协作人员们违反登山常规,大雪过后不到3天就冒险冲过喇叭口,将二号营地的食品运到三号营地。这时,中方登山队长桑珠叫他们不要轻易行动,可倔强的协作人员说:“我们知道喇叭口冰雪崩塌越来越频繁,危险性大,但是我们独此一条路。我们能做,就是机灵一点,能躲就躲。”他们一人开路,后面人背东西,在没漆的雪中把食品送上三号营地。

“次仁多吉闯过了7460米。”报话机里传来振奋人心的消息。攀登路线上海拔7460米处,是个上宽下窄的流雪槽,下方则是50米高的岩石峭壁,中日联合登山队去年在此因遇水泻般的流雪而败北,登山队把此处视为征服南峰的最大险关。次仁多吉在前面修路,不想天公发怒,狂风大作,席卷着坚硬的雪粒。突然,雪槽内流雪下来,头一个打在他身上。后面的五名队友接到大本营的命令后,缓慢地从岩石上下撤。为保护队友安全,次仁多吉站着不能动,流雪不时从他肩上涌过。整整一小时,他挺住了。

山的魅力也就是人的魅力,次仁多吉的自然率真,就有一种叫人觉得信赖、友好、宽容的魅力。据说几位北京姑娘接触过次仁多吉后,对他更是情有独钟。新闻记者同登山队员们在一起生活久了,发现西藏队小伙子身上,或多或少都有着次仁多吉相同的品格。

就在这天晚上,负责气象的饭田队员称,20日天气将晴朗无风。上午7点出发。当到达前一天固定了三根50米长的主绳,并到达岩石带的下面。青田队员在前面顺着去年留置的主绳攀登而上,重新固定了一根主绳,下午3点越过岩石带,终于到达去年的最高点7460米。这时天气变坏,飘起了雪花。

再往上的320米,那才是真正意义上的未知领域。走了三根绳子长的距离来到了一个白色小冰塔的正下方,本想顺冰塔向在上方迂回再爬到预定的东北东山脊,但在深至膝盖以上的雪中驱雪前进,本能地意识到有雪崩的危险,于是从左上方改走冰壁路线向上攀登,不一会儿上部出现相当大的冰塔。

日本队员山本笃确信在其根部必定有露营地点就继续攀登,这时从下方传来青田队员的声音。“山本君,请尽快找到露营地,天快黑了”。“放心吧”,这样说着继续向上攀登,在距离根部还有25米的地方,用完了准备好的23根主绳。为避开雪崩的危险,路程比预料还长出很多。但手里还有一根50米长、直径6毫米的辅助绳,于是把它双折使用,总算到达海拔7600米的露营地。用头灯照明削雪平整地基,把背包放在雪地上,人坐在上边将身体探出去,再盖上简易帐篷转入露营状态,时间是7点45分。

中国队员在日本队员的正下方盖着简易帐篷,3个人吃了一包方便面,用完“豪华”晚餐,大家和衣钻进睡袋套,迷迷糊糊地睡着,没想到几分钟就被冻醒一次,这一宿就是这样度过的。气温在零下30度以下,大家真有点儿吃不消。可终因山上连降大雪,10月21日撤回到4850米的二号营地。10月24日,联合登山队再次向上攀登,由于天气突变,攀登者只好就地宿营。

10月26日,第一突击队6人,即中国队员加布、次仁多吉、边巴扎西和日本队员山本一夫、青田浩、山本笃,中午过后再次到达乃彭峰正下方6900米处的五号营地。隔了11天又来到此地,然而此处已化作一片雪原,找不到任何营地痕迹。帐篷是否被风吹跑了,山本一夫立即向日方总队长重广恒夫报告说:“没发现帐篷”,队长答复说:“也许被雪埋住了。今天之内若挖不出来,你们就要撤到三号营地”。因为第二突击队已进入四号营地。

能否突击顶峰,关键在于是否能重建五号营地。为了应付雪崩,第一突击队员们在行动中常携带小型铁锹,但当时仅靠带的一把铁锹开始拼命挖掘坚硬的雪层。在焦虑与不安中挖了30分钟,山本笃队员挖了用作路标的两米长的竹竿顶端,说明帐篷还在两米深的雪中。在稀薄的空气中喘着气交替挖掘,到了下午4时半,终于露出帐篷的一部分。再继续挖则发现了日本队员使用的帐篷和堆积的登山物资,但中国队员却没有挖出自己使用的帐篷。日本队钻进挖出的帐篷,在雪上面把备用帐篷搭起来让中国队员使用。下午5点多,就这样重建了五号营地。

10月27日清晨,二号营地的饭田队员用报话机传送过来贝多芬的浪漫曲,以此为队员们出发送行,开始向六号营地修路。从乃彭峰的肩部到与南迦巴瓦峰连接的鞍部约200米,固定了5根绳子下降,到达六号营地预定地后,又回到五号营地运输帐篷、食品、攀登用具等,当时风很大。到了鞍部等了两个小时风力才减弱,傍晚5点左右好不容易搭起两顶帐篷。

然而,登山中的险情随时发生。10月28日下午1点钟,大本营工作人员刚端起饭碗,想寻找一个背风的地方吃饭,忽然被电台的一阵急呼搅得心惊肉跳,遇险不变的次仁多吉向中方总队长洛桑达瓦报告,昨晚的风雪改变了五号营地的面貌,原来搭起的三顶帐篷已不见踪影了,他们一行6人进退维艰。指挥部当即指示:一定要找出帐篷。次仁多吉和一名日本队员挖帐篷,其他队员继续进行。他俩用一把铁锹,挖了长宽各四米,深三米的雪坑才找到日方一顶高山帐篷。找到了帐篷,就保住了性命。傍晚,大本营听到了他们的回话,一颗颗悬着的心才放了下来。

人在缺氧的高原,越是往上攀登,将会是以越来越小的力量应付越来越大的困难。在山上搭帐篷,队员们对此都深有体会。在坑凹背风处易遭雪崩的灭顶之灾,在高台处搭帐篷,人和风就要展开“拉锯战”,搭好一顶帐篷要费九牛二虎之力。如果天气不好,在一顶帐篷里受困几天,你身下的雪坑就会越来越深,最后只好重搭帐篷。

29日天气晴朗无风,早晨8点半,6名突击登顶队员从六号营地出发。对修路来说是绝好的天气,但由于连日来紧密的行动,身体已感到精疲力竭。准备了18根主绳,每根50米长,直径为8-9毫米,由6人分担。从六号营地驱雪前进约30分钟,横穿南壁下,从看到岩石带的位置开始直线攀登,并固定主绳。前一半由日本队员、后一半则由中国队员在前面修路。固定了14根主绳,完成了当天的计划,于下午6点半返回六号营地。

30日天气不错,第一突击队员原定于凌晨4点从六号营地突击顶峰。可后来推迟出发,等待天大亮之后。在齐腰深的雪中驱雪前进,雪壁好象马上要发生雪崩似的,一条长30米的辅助绳是唯一的依靠。走了两根绳子的距离上到山脊,中方队员次仁多吉打头阵,后边依次是边巴扎西、加布、山西笃、青田、山本二夫,结组向上攀登。山脊上的积雪深至膝盖,途中还有三四处裂缝。这时,以山脊为界,南侧飘起了雪花,可北侧却晴朗,眼前,加拉白垒峰展现出美丽的山姿。向下望去,雅鲁藏布江大转弯的激流不断。

第二突击队快速越过岩石带,逼近露营地点。只有日本重广恒夫队长一人速度较慢。这时监听到三谷队员与重广队的通话。三谷队员说:“露营地点再往上能否不带绳子攀登”,重广队长回答:“考虑到安全,最好有绳子。”三谷队员又问:“回收两根固定主绳,再向上攀登是否可以呢?”重广队长说:“可以。”重广队长考虑到日本队员的安全,却断了自己攀登的路。

南迦巴瓦的顶峰迫在眼前。山脊的两侧非常陡峭,向右边绕过去到达一个宽阔平台,这正是山顶。有点出乎意料,山顶很宽阔,长15米,宽5米。12时19分,加布攀登队长用报话机激动地向大本营报告:“我们到顶了!我们到顶了!” 在宽阔的顶峰上,日本队员寻找略高一些的地方打进雪椎以作纪念。在到达顶峰10分钟后,也向大本营报告了登顶的消息。

中国队员感谢山神保佑登顶平安,日本队员也参加了祈祷仪式。不一会儿,大家小心谨慎地开始下山。继第一突击队之后,下午2点半,第二突击队的三谷、佐藤、桑珠、达琼、大齐米队员也踏上了山顶。

登顶的呼叫声传来,时刻心系着山上的大本营顿时沸腾了。早已晒在骄阳下的鞭炮立刻响彻山谷,中日记者们忙得不亦乐乎,而皓首老翁、日方总队长山田二郎则眼含热泪,抓起一瓶啤酒与中方洛桑达瓦总队长碰起来。山田二郎说,他在少年时代就看过南峰的照片,他被画面上神奇的高峰深深地吸引住了,立下了要攀登此峰的夙愿,直到他年过七旬时,这一梦想才变为现实。后来,他忘情地写下:“中日首登南迦巴瓦万岁!中日友好万岁!”