福祉经济学

黄有光著,张清津译

(1.新加坡南洋理工大学 经济系,新加坡;2.山东社会科学院 农村发展研究所,山东 济南 250002)

福祉经济学

黄有光1著,张清津2译

(1.新加坡南洋理工大学 经济系,新加坡;2.山东社会科学院 农村发展研究所,山东 济南 250002)

本文概述了帕累托最优的条件,并诠释了福祉经济学第一定理何以成立。尽管它所要求的条件有点不切实际,但该第一定理却非常重要,因为它揭示了市场机制的运行方式,并成为研究因外部成本等因素所引发的偏差的基准。科斯反对外部成本和污染的庇古税的议论,是根据忽略掉一个重要的不对称的全有或全无的比较。本文还论述了阿罗不可能定理以及针对人际基数效用悖论的90%的解决方案。

福祉经济学;偏好;效用;帕累托最优;庇古税

何为福祉经济学?偏好对福祉

福祉经济学是这样一门学科,它要用一些定理来说明,社会福祉在某种经济情形下高于或低于另一种情形。那么什么是社会福祉呢?它是某一社会中的个人福祉。那么什么是个人福祉呢?一个人的福祉或幸福可以看作是她的净快乐。虽然我们常用快乐这个术语来指即时的感受,用福祉来指长期的幸福,但如果给定同样的时段,这两个术语是完全一样的。

但福祉和效用或偏好之间是有区别的:早期,经济学者使用“效用”时,多数是指采用其“主观满足”的意义,而这更接近于福祉。但现代经济学者仅用效用来代表偏好。从这个意义上讲,某人的效用或偏好可能明显迥异于她的福祉或快乐,原因有三:

1.某人在A和B两个选项中可能事先偏好或选择A,但由于无知或预见不足,她事后的福祉可能A要低于B。Harsanyi(1997)*Harsanyi,J.C.,1997.Utilities,preferences,and substantive goods.Social Choice and Welfare 14,129-145.对实际偏好与知情偏好(informed preference)进行了区分。

2.虽然大多数经济学者可能不接受,但个人可能有非情感的利他主义(Ng,1999)*Ng,Y.-K.,1999.Utility,informed preference,or happiness?Social Choice and Welfare 16,197-216.,并因为关心别人的福祉而偏好A胜于B,她的这种行为超越了能够借以改善她自己福祉的温光效应(warm-glow effects,称为情感利他主义)。

3.忽略非人类福祉,并将除了无知和非情感利他主义以外的偏好与福祉之间的任何差异看作是非理性的,这三个因素概括了偏好与福祉的所有差异。

传统福祉经济学主要探讨偏好或效用;虽然有大量关于快乐的研究(Diener et al.2010)*Diener,E.,Kahneman,D.,Helliwell,J.,2010.International Differences in Well-being.Oxford University Press,Oxford.,但对福祉或快乐的探讨并无多大进展(Kahneman et al.,1997*Kahneman,D.,Wakker,P.,Sarin,R.,1997.Back to Bentham? Explorations of experienced utility.Quarterly Journal of Economics 112,375-406.;Ng 2003*Ng,Y.-K.,2003.From preference to happiness:towards a more complete welfare economics.Social Choice and Welfare 20,307-350.)。

福祉经济学第一和第二定理

福祉经济学第一定理(这是经济学的一个非常重要的结论,如果不是最重要的)认为,在一定条件下,完全竞争状态下市场经济的全局均衡会对资源、投入或生产要素和最终物品(包括服务)进行最有效的配置。这里的效率是按照帕累托最优定义的,即已经不能使任何人的境况变好,而不使一些人的境况变坏。完全竞争要求,所有的买方和卖方都无法影响价格,而把市场价格当成是给定的。除此之外(以及其中隐含的均衡上不存在报酬递增;参见Ng,2009*Ng,Y.-K.,2009.Increasing Returns and Economic Efficiency.Palgrave Macmillan,New York.),主要的附加条件是相关信息是完全的且不存在实际的外部效应。消费者需要知晓她可以在既定的市场价格下购买各种物品,且知晓她对这些物品的偏好;某种物品的生产者需要了解现有最好的生产方法(亦即在投入的市场价格上成本最小的方法)。关于类似污染的实际外部效应——将在“有关环境保护的几个福祉经济学问题”部分论述,金钱性外部效应的存在不会导致无效率,至少在完全竞争(而且没有扭曲)的古典条件下是这样。金钱的外部效应是指,某人的行为通过影响市场价格而影响到了他人。比如,消费者A对物品X需求增加可能会导致价格上升,从而使同样消费物品X的消费者B的境况变坏。但在完全竞争的情况下这不会导致无效率,因为B在消费者剩余上的损失被X的供应者所获得的生产者剩余的收益抵消了。如果第一定理的条件得到满足,无论是在A的偏好变化前还是变化后,情况都是帕累托最优的。

当大量的消费者对物品的质量所知甚少时,对有关物品相关信息完全这一条件可能会受到严重违反。这可以解释为什么需要一定的政府监管,特别是在食品安全上。之所以这样做,部分原因是不良的作用可能不是一目了然且马上显现的,从而很难把它归究于某种物品。像污染这样的外部效应的存在更值得关注,我们将在“有关环境保护的几个福祉经济学问题”部分加以探讨。

完全竞争、知识完备和没有污染的假定非常不切实际;那么第一福祉定理为什么还重要呢?如果不加细致的诠释,这个定理可能会有误导性。事实上,至少在一定程度上,此定理已经被误解并被用来支持几乎100%的纯粹自由市场主义(反对就污染征收庇古税的主张就可能与这个误解有关,相关情形在“有关环境保护的几个福祉经济学问题”部分探讨)。但如果诠释适度,第一福祉定理是经济学上最重要的结论之一。一方面,它可以使我们聚焦于价格机制或者市场调节在资源配置、生产和产品分配上的高效率的本质。另一方面,它可以作为一个基准来辨识无效率的可能的源头(如垄断、污染和消费者无知),从而采取尽量正确的措施(如消除行政垄断、对污染征税以及适度的食品安全监管)来辅助市场。

第一定理何以正确?

要了解市场机制的根本作用,我们要研究在其假定条件下第一定理何以正确。首先我们来看看帕累托最优的必要条件。如果资源量和劳动力数量既定,我们要将这些要素以一种有效率的方式配置于不同的物品和服务的生产,使其达至生产可能性边界,以至于如果不降低一种物品的产出,另一种物品的产出就不可能增加。这就要求,用于任何物品X生产的任意两种投入(生产要素)之间的边际技术替代率(MRTS),与用于任一其他物品(比如Y)生产的同一对投入之间的边际技术替代率必须相等。如果在生产X和Y时任何两个投入(比如说A和B)之间的边际替代率不同,我们就可以重新配置A和B,从而增加或者X或者Y的产出,或者二者的产出都增加。假定在生产X时1个单位的A可以替代3个单位的B,而在生产Y时,1个单位的A仅能替代2个单位的B。这就说明,A在X上的生产力要高于(相对于B)在Y上的生产力。如果我们把1单位的A从生产Y转到生产X,在生产量不变的情况下,新增加的1单位A能够从生产X上释放出3个单位的B,但我们只需要2个单位的B用于生产Y,就能够抵消所损失的1单位A。这样,X和Y的产出水平都没有变化,但我们节约了1单位B。无论把这1单位B用于生产X还是Y,都可能提高产出。

如果两个条件(一个是针对生产效率,另一个针对交易或分配效率)都得到满足,是否足以保证帕累托最优呢?不足够,即便我们忽略掉或假定第二阶的条件(亦即保证一个最大值而非最小值)得到满足。生产效率保证不存在生产上的投入配置不当;而且交易效率保证既有的物品在消费者那里不存在配置不当或分配不当,情况也是如此。这不足以保证帕累托最优,因为所生产的物品的既定数量不一定与消费者的偏好相一致。简便起见,假定只有两种物品,食物和衣服。我们可能高效地生产太多的衣服,而食物产量过少甚至没有;我们可能锦衣华服但却食不果腹。相反,我们也可能浆酒霍肉而衣不蔽体!这与效率显然南辕北辙。要保证所生产的各类物品的量与消费者的偏好相一致,我们需要顶级最优条件,即要求任意两个物品之间的均等的边际主观替代率等于边际转换率(MRT,即通过将投入在生产上重新配置,使1单位的物品转变成另一种物品的比率):MRSXY=MRTXY。

现在我们来看市场机制看不见的手是如何导致帕累托最优的。这依赖于生产者或企业有利润最大化行为和消费者或个人有效用最大化行为的假定。在完全竞争、知识完备以及不存在外部效应的假定条件下,最大化行为满足帕累托效率的上述所有三个条件(假定第二阶条件得到满足,如偏好是凸的,无差异曲线向右方弯曲,等等),解释如下。

在完全竞争的条件下,所有追逐自身利益的经济行为人(如消费者、生产者和投入供应者)都不能对价格有丝毫影响。如果没有合谋(合谋的存在不符合完全竞争的要求),每个行为人都认为价格是既定的(超出个人的控制能力),并据此进行最大化。在每个消费者那里,其预算线都是直线,她只需消费在其线性预算线与其能够达到的的最高无差异曲线的切点,就可以达至效用最大化(忽略她并未消费的物品)。由于无差异曲线的斜率是其两个相关物品之间的边际主观替代率,而且其预算的斜率等于这两个物品之间的价格比率,所以在效用最大化均衡点上,我们有:MRSXY=PX/PY。由于所有消费者都面对着同样的价格组合,而且所有消费这两个物品的消费者都满足同一个等式,所以物品X和Y的所有消费者的边际主观替代率都等于相同的PX/PY,所以它们(边际主观替代率)也都是相等的,同时满足了前述的交易条件。

假定投入的价格是既定的,任一物品的任一生产者都把他的等成本曲线看作是线性的(就像消费者的预算线一样)。要实现利润最大化(即总收入减去总成本),他必须使任何既定量产出(从中获得既定的总收入)的生产总成本降到最低。因此,对于任何特定的产出,他都会把投入的组合确定在等成本线与等产量线的切点上。这就意味着,这两个投入之间的边际技术替代率(得自于等产量线的斜率)等于投入价格之间的比率(即等成本线的斜率)。由于任何物品的所有生产者都面对着同样的一组投入价格,于是,用于任意物品生产的任意两个投入之间的边际技术替代率不仅等于其投入价格比率,而且彼此相等,从而满足了生产效率的条件。

要实现利润最大化,企业产量要达到其边际成本(MC)曲线从下面与其边际收入(MR)曲线相交的地方。一个完全竞争企业的边际收入线是其水平价格线或其产品的需求曲线。如此,利润最大化就意味着价格等于边际成本。由于所有的物品情况莫不如此,所以对任何一对物品X和Y来说,就有MCX/MCY=PX/PY。在没有外部效应的情况下,则MCX/MCY=MRTXY。之所以如此,是因为如果将X的产品减少一个边际单位(很微小的单位;对于大的单位来说,此处的等式仅大致正确),我们所节约的投入量相当于MCX。如果我们将节约的这个投入量用于Y物品的额外生产,则所增加的Y产量等于MCX/MCY,使之成为MRTXY。从上述两个等式,我们得到MRTXY=PX/PY。由于上面的交易条件已经具备了MRSXY=PX/PY,于是有MRSXY=MRTXY,这是满足帕累托最优的顶级条件。

由此我们看到,在上述情况下,帕累托最优的三个条件都得到了满足。此外,在不存在价格影响效应和外部效应的情况下,交易条件因消费者的效用最大化行为而得以满足,生产条件因生产者的成本最小化行为而得以满足。在价格机制调节下,顶级条件因消费者的效用最大化和生产者的利润最大化(包括使既定产出的成本最小化)的相互作用而得到满足。如果理解了帕累托最优的三个条件是如何得到满足的,也就不难理解市场机制是如何调节资源配置,从而生产出能有效满足消费者偏好的各类物品的。

次优和第三优理论

帕累托最优要求在所有物品生产上,三个条件都要满足。如果对某些物品来说部分条件得不到满足,其他条件是否满足得越多越好呢?次优理论(Lipsey and Lancaster,1956)*Lipsey,R.G.,Lancaster,K.,1956.The general theory of second best.Review of Economic Studies 24,11-32.主张,一般来说不是这样。一般情况下,一旦部分物品的条件被违反,最好是所有物品的条件都偏离(除非巧合)!如此一来,零星的福祉政策就几乎是不可能的。

假设A工厂生产物品A并产生了大量污染。最好的办法就是根据污染的边际危害程度对其征税(见“有关环境保护的几个福祉经济学问题”部分)。假定这个工厂的主人有钱有势因而无人敢对其征税。在此约束条件下,也许最好是让所有的物品都偏离最优条件,因为我们可能希望激励与A高度相互替代(在消费或在生产上)的物品,抑制与A互补的物品,以便间接地影响A进而部分地降低污染。这就是次优政策的直观解释。但是,次优政策必须将所有物品和投入之间的消费和生产上的纷繁复杂的相互关系考虑在内;这在信息上是不可能的,在管理上则成本巨大。考虑到信息和管理成本,次优政策既不现实也非最优。在这个存在着次优干扰,且信息和管理成本极其重要的现实世界,我们最好实行第三优政策。拙作(Ng1977*Ng,Y.-K.,1977.Towards a theory of third best.Public Finance 32,1-15.,2004*Ng,Y.-K.,2004.Welfare Economics:Towards a More Complete Analysis.Palgrave Macmillan,New York.)证明,如果没有完全信息(信息匮乏),第三优政策就等同于最优(或称第一优)政策,即价格等于边际成本,MRS=MRT。如果有足够信息(即信息稀缺但不完全匮乏),第三优则介于最优和次优之间,只考虑比较重要的相互关系。如果对汽车出行直接征税在政治上或技术上行不通的话,对乘火车出行(每个乘客所带来的拥挤和污染都更少)进行补贴,以便减少过度的汽车拥堵和污染,就是此类第三优政策的一个案例。

第二定理

第一定理仅仅针对效率,而无关平等。一个帕累托最优点(亦即资源和物品的配置)可能会导致极贫和极富。是否可以达到一个有效率,而又有更高程度的平等的点吗?第二定理即说明,任何可行的帕累托最优点都能够由一个完全竞争的全局均衡来维持,如果有相应的对禀赋(包括资源、资产、谋生能力,在更宽泛的分析中还可能包括权力和关系等)适度初次分配的话。如果我们想要一个更平等的结果,我们就需要有更加平等的禀赋分配。一方面,因为杰克逊有一副诱人的好嗓子及其他天赋,经过一定的学习和培训,他就能吸引成千上万的粉丝甘愿自掏腰包去观看他的演出,因此,他有大量的收入和财富。另一方面,作者本人却囊中羞涩,因为我一张口,观众就跑了!

如果我们有一个天资禀赋极不平等的起点,我们是否能够改进不平等的结果从而实现更大的平等呢?可以,但在传统的分析中要牺牲一定的效率。我们可以多征富人的税来帮助穷人。这不仅会招致行政、服从(就纳税人来说)和治安方面的成本,还会产生抑制(反激励)效应,因为它可能使穷人和富人都降低多挣钱的激励。还可能产生寻租活动的额外成本,更不用提公然的贪污腐败了。因此,第二定理意义有限,但它的确向我们揭示了收入不平等可以在很大程度上追溯到天资禀赋的不平等,而非市场作用。最近的研究证明,平等的一些改进其实可能有益于效率。由于过去几十年中国内不平等程度的扩大,进行更多的再分配的呼声大幅度提高(IMF,2014)*International Monetary Fund,2014.Fiscal Policy and Income Inequality.IMF Policy Paper.http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf (accessed 14.07.07.).。效率-平等之间的权衡问题警示我们帕累托最优的局限。大多数变化都会使部分人境况变好,部分人境况变坏。因此,我们必须超越帕累托最优,有如下述。

社会选择

如果存在利益冲突,一个社会如何以及应该如何决策呢?阿罗(Arrow,1951/1963)*Arrow,K.J.,1951/1963.Social Choice and Individual Values,second ed.Wiley,New York.提出了这样一个问题,即我们能否制订一个合理的规则,使我们藉此可以从个人对多个备选方案或社会状态的排序中,形成一个社会的排名或排序。即使仅需要几个非常令人信服的条件,如个人排序自由、弱帕累托条件(如果所有的个人都喜欢X胜于Y,社会也必须这样)、无关备选方案的独立性(对X和Y的排序并不取决于Z),以及没有独裁(不存在单个个人独自裁决所有的选择),答案也是否定的。

阿罗的这个不可能定理,虽然使许多人感到惊讶并引发了大量争论,但解释起来其实非常简单。由于(对某些社会选项)的社会排序只能从个人的排序中获得,这显然忽略了偏好的强度。考虑一种偏好情形

x,y,…………………………,z(情形1)

和另一种偏好情形

x,…………………………,y,z(情形2)

如果只看排序,这两个情形是完全一样的:即排列顺序是x高于y,y高于z。这两种情形之间的巨大差异,即在情形1中偏好y胜于z的强度远远大于偏好x胜于y的强度,以及情形2中相反的情况,被完全忽略掉了。

的确,要获得关于偏好强度的信息,要比仅仅获得排序的信息困难得多,尤其是将偏好强度进行人际比较时。所以,阿罗的问题还是很重要的。如果我们能够仅仅依靠简便易取的信息解决问题,我们的生活就会安逸得多。但这里的答案还是否定的;我们不能仅仅依靠个人排序。对这一不可能性的直感也是显而易见的。如果某人有好几个孩子,在为整个家庭做决策时,他不仅想知道孩子们对各个选项的排列顺序,他还想知道孩子们对这些选项的喜欢强度。所以,阿罗不可能定理表示,一个合理的社会选择不仅要根据个人的排序,还应该考虑到偏好强度或基数效用。此外,由于涉及多人,也需要对个人基数效用进行人际比较(Sen,1970)*Sen,A.K.,1970.Collective Choice and Social Welfare.Holden-Day,San Francisco.。

我们如何来应对人际基数效用这一悖论或困境(需要有人际可比的基数效用,但又难以得到)呢?方法之一就是改进所需信息的获取方法,可能包括有关快乐研究的进一步发展(比如,Diener et al.,2010*Diener,E.,Kahneman,D.,Helliwell,J.,2010.International Differences in Well-being.Oxford University Press,Oxford.;Ng,2013*Ng,Y.-K.,2013.The Road to Happiness.Fudan University Press,Shanghai.)。在情况有实质性的进展之前,要解决这一困境,大致(90%)采用支付意愿(willingness-to-pay)(这方面的信息相对容易获得)来度量偏好的强度。但这又引出了人际问题或平等问题。富人愿意支付一万元的可能性会大于普通人愿意支付1000元,但在福祉或快乐上却不一定如此。通过将1块钱看做1块钱,用再分配来处理平等问题,就可以解决这个问题,因为通过在某一问题上完全采用效率挂帅的政策,并通过整体的税收转移制度来进行再分配,从而在实际收入(效用或福祉)上实现所期望的平等,会更有效率(Ng,1984)*Ng,Y.-K.,1984.Quasi-Pareto social improvements.American Economic Review 74,1033-1050.。这个解决方法只有大约90%能起作用,因为在普通税收转移制度中对效率与平等进行最优平衡时,我们仍需要对基数效用进行人际比较。但这至少使我们在所有的具体问题上,都不必受到严格信息需求的局限。

绕过阿罗定理的尝试似乎都不令人信服。例如,Little(1952)*Little,I.M.D.,1952.Social choice and individual values.Journal of Political Economy 60,422-432.和Samuelson(1967)*Samuelson,P.A.,1967.Arrow’s mathematical politics.In:Hook,S.(Ed.),Human Values and Economic Policy:A Symposium.New York University Press,New York.认为,该定理只适用于政治而非福祉经济学,因为后者不必应对个人偏好变化问题。Kemp &Ng(1976)*Kemp,M.C.,Ng,Y.-K.,1976.On the existence of social welfare functions,social orderings and social decision functions.Economica 43,59-66.以及Parks(1976)*Parks,R.P.,1976.An impossibility theorem for fixed preferences:a dictatorial Bergson-Samuelson welfare function.Review of Economic Studies 43,447-450.证明,即使个人偏好保持不变,如果坚持仅采用序数信息,不可能性的结果仍会有效,Roberts(1980)*Roberts,K.W.S.,1980.Social choice theory:the single-profile and multi-profile approaches.Review of Economic Studies 47,441-450.对此作了一般化论证。

即使我们有人际可比较的基数效用,我们仍面临着这样的难题,即应该将哪一个特定的社会福祉函数最大化。尤其是,社会是否应当将未加权的(或平均加权的)个人效用总数的古典效用主义社会福祉函数最大化?Harsanyi(1953*Harsanyi,J.C.,1953.Cardinal utility in welfare economics and in the theory of risktaking.Journal of Political Economy 61,434-435.,1955*Harsanyi,J.C.,1955.Cardinal welfare,individualistic ethics,and interpersonal comparisons of utility.Journal of Political Economy 63,309-321.)和Ng(1975)*Ng,Y.-K.,1975.Bentham or Bergson? Finite sensibility,utility functions,and social welfare functions.Review of Economic Studies 42,545-570.对效用主义作出了令人信服的论证。Harsanyi采用了恰当的客观(非个人化;impersonal)推理的概念方法,令人信服地得出了效用主义结果。对此广为人知的是罗尔斯(Rawls,1971)*Rawls,J.,1971.A Theory of Justice.Havard University Press,Cambridge,USA.发明的术语“无知之幕”,但罗尔斯仅仅给了Harsanyi一个不起眼的脚注。虽然也采用了非个人化的推理(Hare的普适性规则采用的是同一原理,见Sen,1966*Sen,A.K.,1966.Hume’s law and Hare’s rule.Philosophy 41,75-79.),罗尔斯却不明不白地得出了一个相反的社会福祉函数:将福祉最低的人的效用水平最大化。有些人认为这是基于极端风险厌恶的原则,但这有两个重要问题。首先,虽然基于消费、收入、财富的边际效用递减,一个人人可能对比如消费、收入水平这样的一些客观的工具性的变量,理性地采取风险厌恶的态度,但她对比如效用、福祉、快乐这样的终极目标却不应该采取风险厌恶的态度。一个人的效用,从逻辑上就不可能会有边际效用递减!其次,即使对终极目标有风险厌恶的态度是理性的,程度极端的风险厌恶也肯定是无法接受的。为了一个福祉最低的人的福祉的稍微增加,而情愿让所有其他人(包括福祉第二最低的人)的福祉作出极大的牺牲是没有道理的。哲学家和经济学家对它情有独钟,理由应该是他们混淆基本价值与非终极考量(Ng,1990)*Ng,Y.-K.,1990.Welfarism and utilitarianism:a rehabilitation.Utilitas 2,171-193.。对最底层人的极端关注,并不能仅仅因为福祉的稍微增加而具有正当性,还必须用通过改进平等、和谐等而产生的未来的间接效应来解释。这可以用一个将对所有人的影响以及对未来的影响考虑在内的社会福祉函数(即使是纯粹效用主义的)来实现。

Harsanyi提出了这样一个设想:假定你是一个没有肉身的灵魂,有1%的机会成为(在客观环境和主观能力上,包括偏好和享乐能力)某个100人的社会中的每一个人。在投胎之前你必须决定,你喜欢这个社会在进行社会选择时,将什么样的社会福祉函数最大化呢?如果你是理性的,你会通过让未来社会使平均加权的个人福祉总和的效用主义社会福祉函数最大化,从而使你预期的效用或福祉最大化。这使你能够在无知之幕之下来最大化你所预期的效用。具有良好道德直觉的人都会发现,这个推理是令人信服的。拙作(Ng,1975)*Ng,Y.-K.,1975.Bentham or Bergson? Finite sensibility,utility functions,and social welfare functions.Review of Economic Studies 42,545-570.主张,给定人们的有限识别力,弱多数偏好的情况下,我们的社会福祉函数也应该是效用主义的,如果我们接受弱多数偏好法则:如果至少一半的人喜欢x胜于y,而且没有人喜欢y胜于x,则社会福祉在x上会更高(参见Mueller,2003:Chapter 23)*Mueller,D.C.,2003.Public Choice III.Cambridge University Press,Cambridge.。

时有人基于效用或福祉人际比较的不可能性,宣告福祉经济学已死并为之悲叹。Salles(2014:p.8)*Salles,M.,2014.Social choice and welfare’ at 30:Its role in the development of social choice theory and welfare economics.Social Choice and Welfare 42,1-16.正确地指出,“福祉经济学不仅活着,而且多姿多彩”。Atkinson(2011:p.157)*Atkinson,A.,2011.The restoration of welfare economics.American Economic Review 101,157-161.也主张,“应该恢复福祉经济学在经济学领域的突出地位,并成为经济学教学的中心内容”。

有关社会选择的很多问题都已经得到研究。例如,个人可能会歪曲自己的偏好;我们可否设计一套表决或集会规则来防范个人策略性歪曲的扭曲(strategy-proofed)?困难重重;这方面开拓性的研究,参见Gibbard(1973)*Gibbard,A.,1973.Manipulation of voting schemes.Econometrica 41,587-601.、Pattanaik(1973)*Pattanaik,P.K.,1973.On the stability of sincere voting situations.Journal of Economic Theory 6,558-574.、Satterthwaite(1975)*Satterthwaite,M.A.,1975.Strategy-proofness and Arrow’s conditions:existence and correspondence theorems for voting procedures and social welfare functions.Journal of Economic Theory 10,187-217.以及Barberà(2011)*Barberà,S.,2011.Strategy-proof social choice.In:Arrow,K.J.,Sen,A.K.,Suzumura,K.(Eds.),Handbook of Social Choice and Welfare.North-Holland,Amsterdam,pp.731-831.的综述。有关分配正义问题,可参考Fleurbaey(2008)*Fleurbaey,M.,2008.Fairness,Responsibility,and Welfare.Oxford University Press,Oxford.、Gotoh and Dumouchel(2009)*Gotoh,R.,Dumouchel,P.,2009.Against Injustice:The New Economics of Amartya Sen.Cambridge University Press,Cambridge.、Kaplow and Shavell(2002)*Kaplow,L.,Shavell,S.,2002.Fairness versus Welfare.Harvard University Press,Cambridge,USA.、Kolm(1997*Kolm,S.,1997.Modern Theories of Justice.MIT Press,Cambridge,USA.,2005*Kolm,S.,2005.Macrojustice:The Political Economy of Fairness.Cambridge University Press,Cambridge.)、Moulin(2003)*Moulin,H.,2003.Fair Division and Collective Welfare.MIT Press,Cambridge,USA.、Ng(2000)*Ng,Y.-K.,2000.Efficiency,Equality,and Public Policy:With a Case for Higher Public Spending.Macmillan,London.、Roemer(1996)*Roemer,J.E.,1996.Theories of Distributive Justice.Harvard University Press,Cambridge,USA.和Sen(2009)*Sen,A.K.,2009.The Idea of Justice.Allen Lane,London.。还有有关平等、收入分配和不平等:度量问题以及个人自由和权利的文章,参见Pattanaik and Xu(1990)*Pattanaik,P.K.,Xu,Y.,1990.On ranking opportunity sets in terms of freedom of choice.Recherches Economiques de Louvain 56,383-390.、Dowding and Van Hees(2009)*Dowding,K.,Van Hees,M.,2009.Freedom of choice.In:Anand,P.,Pattanaik,P.K.,Puppe,C.(Eds.),Handbook of Rational and Social Choice.Oxford University Press,Oxford,pp.374-392.、Sen(2002)*Sen,A.K.,2002.Rationality and Freedom.Harvard University Press,Cambridge,USA.和Suzumura(2011)*Suzumura,K.,2011.Welfarism,individual rights,and procedural fairness.In:Arrow,K.J.,Sen,A.K.,Suzumura,K.(Eds.),Handbook of Social Choice and Welfare.North-Holland,Amsterdam,pp.605-685.。尽管有很多重要问题与福祉经济学密切相关,但下面我们仅就最重要的问题展开论述。

有关环境保护的几个福祉经济学问题

由于全球变暖的威胁,环境保护和可持续发展已经成为非常重要的问题。人们普遍相信,这本质上是一个跨时期的(intertemporal)道德问题。如果我们现在生产、污染、消费和消耗资源越多,给后代留下的就越少。实际上,可持续性之所以受到威胁,主要不是因为当代人漠视后代人的福祉,而是因为没有阻止当前过多的环境破坏。这个问题本质上是我/我们和别人的关系问题,是外部成本问题,而非跨时期的道德问题。实际上,自由市场能够有效顾及跨时期的资源配置,部分原因是大部分父母基于生物本能和教育、学习,对自己的孩子有足够(如果不是过多的话)的关心。此外,如果有充分的财产保护,老人不会轻率地耗尽自己的地下的矿产;他可以将土地出售给那些有更多的时间且能够更有效地利用土地的年轻人。如果不存在无知和其他的不足,跨时期的资源利用将会是有效率的(Hotelling,1931)*Hotelling,H.,1931.The economics of exhaustible resources.Journal of Political Economy 39,137-175.,这与前述第一定理是相吻合的。

如果存在重要的外部效应,如温室气体和其他污染,第一定理不再成立,政府根据其边际损害以庇古税的形式对外部成本进行干预可能会提高效率。但是,科斯(Coase,1960)*Coase,R.H.,1960.The problem of social cost.Journal of Law and Economics 3,1-44.、张五常(Cheung,2013)*Cheung,S.N.S.,2013.The Memorials of Ronald Coase.Conference in Memorial of Ronald Coase,Shenzhen.等人都反对针对外部成本的庇古税,甚至反对外部性这个概念。这种观点引发了争议。应该承认,科斯看到问题的两面性没有错。限制污染对受害者有益却影响到了污染施放者。其次,如果没有特别高的成本,双方当事人可以通过协商来找到有效率的解决方法,政府干预就是不必要的。外部性通过协商而“内在化”了。我们甚至可以接受所谓的科斯定理,即无论开始时是承认污染施放者的权利,还是承认污染受害者的权利,都能够达成这个有效率的结果;如果没有交易成本(包括阻碍协议达成的策略性行为),就能达成一个有效率的结果。但是,即使存在阻碍双边协议的交易成本,科斯还是反对就外部成本征收庇古税的观点,这是基于一个无法接受的全有或全无的比较而得出的。(下面的论述是基于拙作Ng 2007*Ng,Y.-K.,2007.Eternal Coase and external costs:a case for bilateral taxation and amenity rights.European Journal of Political Economy 23,641-659.,2014*Ng,Y.-K.,2014.Are Unrealistic Assumptions/Simplifications Acceptable? Some Methodological Issues in Economics.Manuscript.;其实只是教科书的基本理论加上一个微小但很重要的一点)。

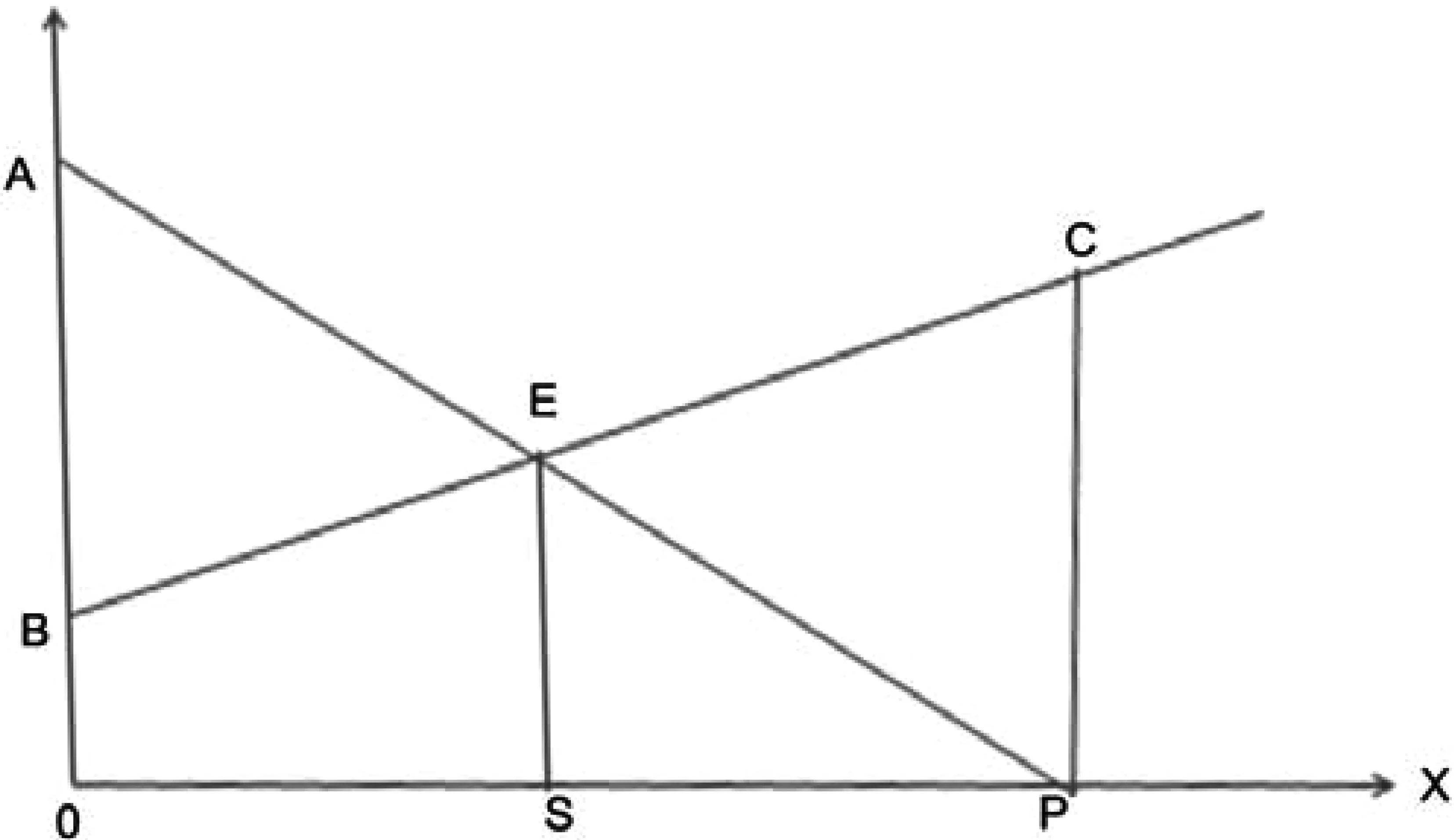

这个问题可以用图1中对外部成本的教科书式的分析来展示。横轴表示某种活动或污染所排放的量,它对污染者或排放者所产生的边际价值(MV)用向下倾斜的曲线AEP(不一定是直线)来表示。在“一切照常”(business as usual)或没有限制污染的选项下,污染者会将X延伸至个人最优点P,此处净边际价值等于零。如果X的活动对任何人都没有损害,这个个人最优点也是社会最优点(忽略无知和次优等问题)。但是,如果它对别人甚至整个社会都带来了损害——用边际损害曲线BEC表示,那么,社会最优点就是两条曲线的交点E,在此点X的产量等于S。在有损害的情况下,P点是没有效率的,因为SP这个区间的污染量所产生出来的好处只有三角形ESP,但它所造成的损害却是一个更大的区域ESPC。庇古式的解决办法是就这一外部成本对污染者征税,使边际价值曲线从AEP再向下倾斜通过S点,从而诱导污染者将X的水平从P点降到S点。

图1 全有或全无的比较相对于连续的比较

科斯批评庇古传统忽视了问题的两面性,仅着眼于限制危害社会的污染者的活动。但这种限制却对污染者造成了影响。问题是要避免更严重的损害,故有必要改换思路。由于科斯既不用数学,也不用图解分析,所以他只对可以自由污染的情形P与没有污染的原点进行比较(Coase,1960:p.41)*Coase,R.H.,1960.The problem of social cost.Journal of Law and Economics 3,1-44.。在这种全有或全无的比较中,科斯得出了一个正确的结论,即两种情形都可能是效率更高的,应该逐个地审视各类案例。在图1中,这取决于三角形ABE是大于还是小于三角形EPC。由于不可能得出一个普遍的结论,反对有外部效应的活动或者赞同限制污染的提议就没有依据。

虽然科斯的结论在其全有或全无的比较上是有理有据的,但他反对庇古却站不住脚。庇古及其追随者并没有提倡完全禁止污染或消除所有的外部成本。相反,庇古仅仅主张对外部成本进行征税,或降低其水平使其靠近社会最优水平,在图1中就是从P点朝S点靠近。这个变化就是有效率的,因为在可自由污染的P点上,污染者的净边际价值微不足道,而对污染受害者的边际损害(在图1中用PC来表示)却很大。科斯在其全有或全无的比较中忽视了这个边际价值的不对称现象,仅着眼于三角形ABE和EPC的大小比较。只有在反对那些企图禁止所有污染的极端环保论者方面科斯才是正确的,而不是在反对庇古传统方面,而后者正是他的1960年所发表论文(此论文值半个诺贝尔奖)的主要攻击目标。

不得不承认庇古主张对污染征税只能是一个初步(prima facie)论证,因为也应该考虑到征税的行政成本或其他成本,更不用提让一个低效的和很可能腐败的政府有更多的借口去敛财,进而更加腐败这样的危险。但即使环境科学家所预测的当前状况所可能导致的灾难性后果,只有5%成为现实的可能性,我们就必须认真对待这些问题。如果你听说飞机上有定时炸弹,即使可靠性只有1%,你多半也要换乘航班。

即使我们认可对污染和温室气体排放征税是好的,但很难估算恰当的税收数量,因为损害一般在很久以后才会发生。但在大多数情况下,至少根据减少污染物的边际成本来对污染征税是比较理想的,这个方法也比较容易估算。此外,这还可以获取足够的收入来资助最佳数量的对环境破坏的清理开支(Ng,2004)*Ng,Y.-K.,2004.Optimal environmental charges/taxes:easy to estimate and surplus yielding.Environmental and Resource Economics 28,395-408.。

我们的话题还没有涉及社群主义论者(communitarian)在市场机制对利他主义或道德具有负面影响等方面的担忧。此外,在最近几十年中,心理学家和行为经济学者的研究证明,个人并不是具有一致偏好的完全理性人。作为应答,一个思路就是,把单个的个人看作由在不同的时间或框架中起作用的“行为者”组成的。由于没有足以在不同“行为者”之间进行比较的基数效用,这导致了非常广泛的模棱两可(Bernheim and Rangel,2009*Bernheim,B.D.,Rangel,A.,2009.Beyond revealed preference:choice theoretic foundations for behavioral welfare economics.Quarterly Journal of Economics 124,51-104.;Rubinstein and Salant,2012*Rubinstein,A.,Salant,Y.,2012.Eliciting welfare preferences from behavioral data sets.Review of Economic Studies 79,375-387.;Mandler,2014*Mandler,M.,2014.Indecisiveness in behavioral welfare economics.Journal of Economic Behavior and Organization 97,219-235.)。着眼于被体验的效用或实际的主观快乐可能是更有成效的方法(例如,Kahneman et al.,1997*Kahneman,D.,Wakker,P.,Sarin,R.,1997.Back to Bentham? Explorations of experienced utility.Quarterly Journal of Economics 112,375-406.;Kahneman and Sugden,2005*Kahneman,D.,Sugden,R.,2005.Experienced utility as a standard of policy evaluation.Environmental and Resource Economics 32,161-181.;Ng,2003*Ng,Y.-K.,2003.From preference to happiness:towards a more complete welfare economics.Social Choice and Welfare 20,307-350.;Koszegi and Rabin,2008*Koszegi,B.,Rabin,M.,2008.Choices,situations,and happiness.Journal of Public Economics 92,1821-1832.),特别是当我们接受了快乐是终极价值的观点时(Ng,2013)*Ng,Y.-K.,2013.The Road to Happiness.Fudan University Press,Shanghai.。

[责任编辑:王成利]

黄有光,男,新加坡南洋理工大学经济系教授。

F069.9

A

1003-8353(2016)01-0005-10

[译者简介]张清津,男,山东社会科学院农村发展研究所所长、研究员。