湛江市老年人广场体育休闲特征分析与发展策略

胡学荣

(广东海洋大学体育与休闲学院,广东 湛江 524088)

湛江市老年人广场体育休闲特征分析与发展策略

胡学荣

(广东海洋大学体育与休闲学院,广东 湛江524088)

摘要:运用文献资料法,问卷调查法、访谈调查法、数理统计法,对老年人广场体育活动状况进行研究。研究认为:老年人广场体育活动时间长、频率高,主要类别是散步类、广场舞类、武术类,主要方式是“集群型”和“个体型”,以实物性消费为主、总体消费水平不高,其活动具有自发参与性、轻小性、群聚性、精神慰藉性特点。通过经济实惠的广场体育活动实践,促进了老年人身心健康,拓宽了老年人的情感,是满足老年人精神需求、休闲娱乐、社会交往的有效手段和重要途径,认为广场体育是促进中国老年人体育持续健康发展的可行路径。并为地方政府制订切实可行的老龄工作政策和全民健身规划提供经验实证依据和理论支持。

关键词:老年人;广场体育活动;体育休闲;休闲活动

研究方向:体育社会学

我国已进入人口老龄化社会,老年人口比重不断增加,21世纪上半叶,中国一直是世界上老年人口最多的国家,占世界老年人口总量的五分之一。[1]人口老龄化对我国产生了深远的社会影响,带来了老年人身心健康、休闲娱乐、社会交往等一系列问题,催发了巨大的体育需求。这已经引起党和国家的高度关注。近日,国家体育总局、国家发改委等十二个部门联合印发了《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》,把推进老年人体育置于落实全民健身国家战略的高度,强调指出老年人体育与经济发展、社会稳定、服务民生的紧密结合。保障老年人体育的持续健康发展必将成为我国体育事业工作的新常态。

囿于老年人行动范围和活动空间的局限,社区广场体育是老年人体育活动的主要方式。目前,我国社区建设还不能充分地适应老年人休闲生活、尤其是文化精神生活及休闲、体育活动的需要还关注的远远不够,特别是广场文化等既有意义又方便可行的休闲形式还没有普及并形成一定的社会化氛围或规模。[2]这制约了老年人体育的顺利开展。因此,从了解和观察老年群体的公共活动空间——广场体育的角度出发探讨老年人体育具有非常重要的现实意义和针对性。文章以广东湛江市城区参加广场体育的老年人为研究对象,旨在通过对基层老年人广场体育状况分析与发展策略的研究,了解城市老龄人口体育发展问题,探讨现阶段城市老年人体育休闲生活的可行路径。并在此基础上总结提炼,探讨广场体育文化更深入地走向普通老年人的生活,使更多老年群体获得更多体育休闲机会中的一般性问题,为地方政府制订切实可行的老龄工作政策和全民健身规划提供参考。

1研究对象与方法

1.1研究对象

本研究以参与广场体育活动的湛江市老年人作为研究对象。

1.2研究方法

本论文采用的具体研究方法有:文献资料法,实地调查法,问卷调查法,访谈调查法,数据统计法。

1.2.1问卷调查法

1.2.1.1问卷设计

在参阅社会调查研究方法、问卷设计等专著的基础上,遵循社会学设计调查问卷的原理和要求,从研究目的实际需要出发设计了封闭式问卷。

1.2.1.2问卷效度和信度检验

效度检验:问卷效度检验采用专家效度检验,经审阅,专家对问卷内容和结构效度均持较高的认可度。

问卷信度:问卷内容经小样本试探性调查后符合研究需要。重测信度为R=0.815,P<0.05。问卷具有较高信度,符合统计学要求。

1.2.1.3抽样方法

为使样本具有较强的代表性,本研究采用判断抽样和配额抽样相结合的方案,先根据经济发展水平和人口规模在湛江市4个城区抽取两个老城区和两个新城区,然后在每个城区中随机抽取两个广场,最后共抽取到了8个广场;然后确定在每个广场选取60人作为调查对象,计划发放问卷共480份,共回收问卷440份,其中无效问卷2份,有效回收率为91.25%。

1.2.2数据统计法

采用SPSS20.0统计软件,采用描述统计方法对回收问卷收集的数据进行分析处理。

2研究结果与分析

2.1老年人广场体育状况

2.1.1调查对象的基本情况

对438名60岁以上的老年人进行了调查,女性270人,占61.6%。男性168人,占38.4%。60~64岁162人,占37.0%;65~69岁128人,占29.2%;70~74岁72人,占16.4%;从数据可见,随着年龄增长参与广场体育老年人在递减,女性老年人参与率高于男性老人。初中、高中职合占了75.0%,大学及以上占18.2%;小学以下占6.9%。厂矿、企业职工占36.8%,文化、科教、卫生工作者占25.8%,干部、管理人员占14.4%,从数据可见,原来从事厂矿、企业的职工是主要参与者,可能是因为厂矿、企业往往地处偏远,体育场地设施建设不足,职工体育活动需求得不到满足,他们自发到经济又方便的广场参与体育活动。文化、科教、卫生工作者因自身职业和良好素质环境,对休闲娱乐和健康意识较强,愿意参与户外的广场体育活动。在老年人自评身体健康情况中,认为身体健康状况一般的占47.9%,良好的占41.1%,很好和一般的各占7.5%和3.4%,表示健康状况一般和良好者有较好的体力参与体育活动。

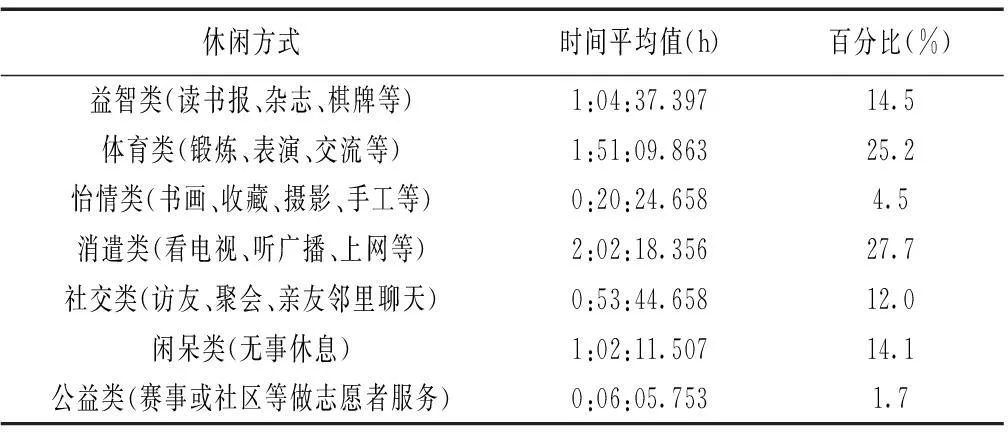

2.1.2闲暇时间活动方式

老年人每天花费时间多少排前四类的活动分别是消遣类、体育类、益智类、闲呆类,平均时间分别是2h2min、1h51min、1h4min、1h2min,比值分别占27.7%、25.2%、14.5%、14.1%(见表1)。从时间花费多少和平均时间比值来看消遣类、体育类、益智类和闲呆类所占比例排前列,数据反映了老年人闲暇生活中以居家和体育活动较多;从活动方式看,老年人活动方式具有稳定性, 缺乏多样性;从活动的状态看,多以静态活动为主,动态活动较少。

表1 老年人闲暇时间活动方式 (N=438)

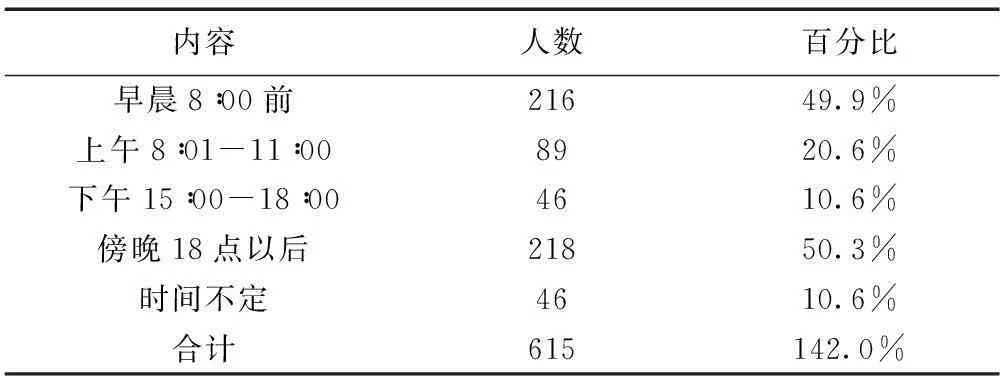

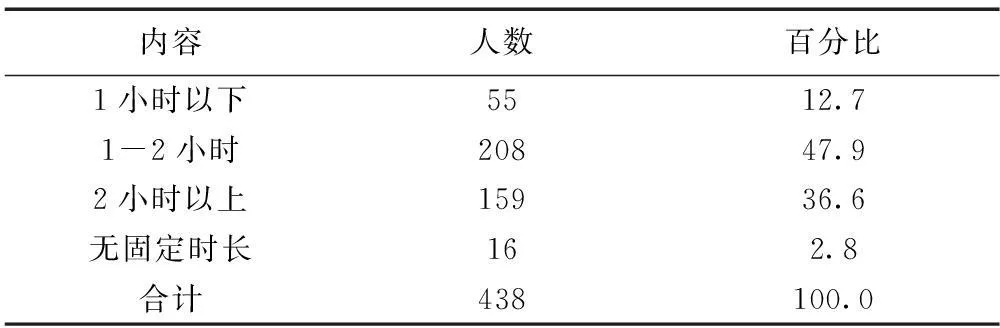

2.1.3广场体育活动时段、次数、时间

由表2可见,有49.9%的老年人晨练在8∶00前,20.6%的老年人在上午8∶00-11∶00,早晨和上午活动的共为70.5%,选择在傍晚18点以后活动的占50.3%,结果可看出,多数老年人保持了传统的晨练习惯,但晚上活动的老年人比例也非常高,与莫再美[3](2009)研究结果相比较高,可能是内陆与湛江的亚热带沿海气候和人们生活方式不同有关。由表3可见,21.0%的老年人每周参与3~4次,59.4%的老年人每周参与5次以上,即每周参与3次以上的老年人合计80.4%,11.0%的老年人是不定期参与,此结果与王雪峰[4](2004)研究结果相同,该研究发现老年人每周参与3次以上的比例也在80%以上。由表4可见,47.9%的老年人每次活动时间在1h~2h,2h以上占36.6%,即1h~2h及以上合占84.5%,此结果与徐佶[5]珠三角居民休闲体育活动持续时间在 1 h 以上的结果高出14.5%,可能是因为调查对象是老年人,其闲暇时间多于其他任何年龄段人群所致。由以上数据可见,老年人广场体育活动早晚锻炼人多,时间长、频率高,是老年人参与时间较集中、较高的体育活动,充实与填补了他们的闲暇时间,丰富了老年人的精神生活。

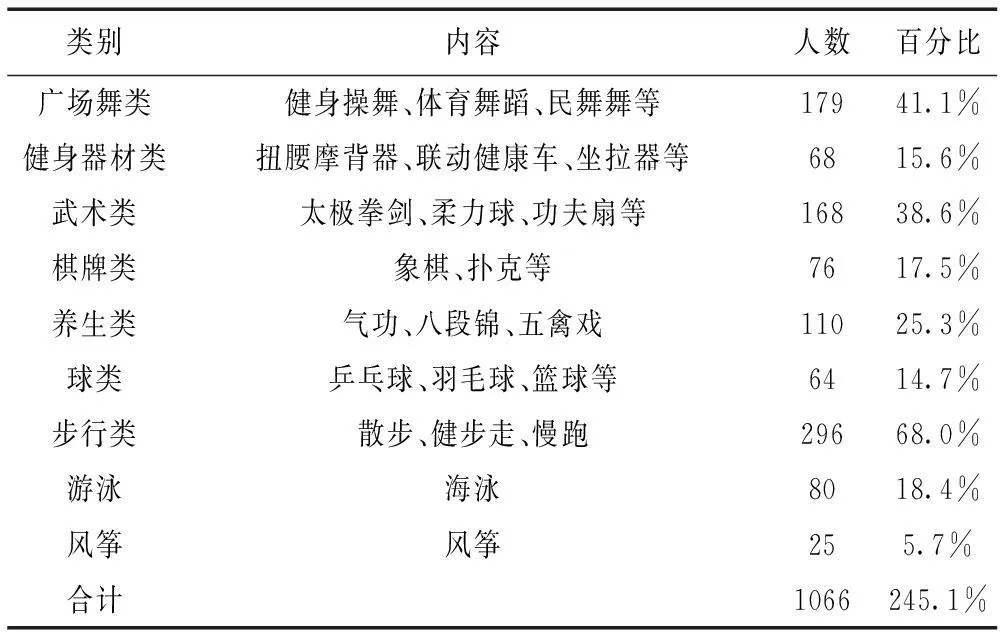

2.1.4广场体育活动类别

由表5可见,老年人参与广场体育活动的主要类别由高到低排前三的依次是:步行类(68.0%)、广场舞类(41.1%)、武术类(38.6%)。此研究结果同王玉昕[6]广州市老年人体育活动的项目内容结果基本一致。导致此三类活动比例较高的原因是它自由随意、经济、简单等优势成为老年人的首选,不仅能锻炼身体还能满足老年人与社会接触、交流、休闲、娱乐的需要。步行是老年人中普及率最高的一种,行走队伍伴着激昂的音乐,迈着豪迈的步伐,在行走中观景、享乐、闲聊、交流、锻炼,即锻炼了身体又沟通了情感,可谓是一种多功能的锻炼方式,随着行走人数的暴增,使正常交通也为之受影响。广场舞风靡全国,成为广大中老年人最热爱的活动之一,但巨大的音乐声和活动持续时间超长,变成扰民舞。武术类中最典型的是广场太极、拳、剑、扇,蕴含了丰富的娱乐、表演、健身价值,也是最具中国传统特色的广场文化。

表2 老年人参与广场体育休闲活动时段

表3 老年人参与广场体育休闲活动次数

表4 老年人参与广场体育休闲活动时间

表5 老年人参与广场体育活动类别

注:游泳、棋牌列入其中是因湛江是广东省海岸线最长、海岛最多、海洋资源最富集的地市,在调研走访的几个主要广场都在海边,除上述活动外还吸引了成千上万的游泳爱好者。

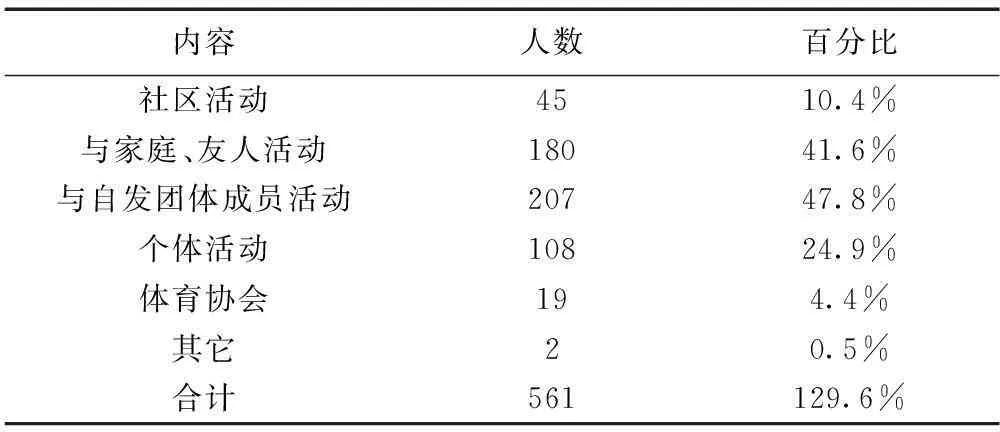

2.1.5广场体育参与方式

由表6可见,老年人参与方式排前四的是与自发团体活动(47.8%),家人或友人活动(41.6%),个体活动(24.9%)。数据可见,老年人参与自发团体活动方式多。从形式上看前一种是老年“集群型”,占47.8%。后两种是老年“个体型”,占66.5%,这三种都是一种自发活动形式。这与广场属公共活动场所有关,老人因相同的兴趣爱好、需求而三五成群的相聚在一起,通过与同龄人交流、沟通找到群体认同感。

表6 老年人广场体育活动参与方式

2.1.6广场体育消费状况

活动消费多属实物型体育消费,主要是购买健身服饰、鞋帽,占61.5%;其次是购买活动所需道具,占36.0%;第三是体育活动所需电、音箱等设备方面的消费,占32.7%。年均消费在100元以下的人数最多,占了58.4%;其次是100元~300元,占21.5%;300元~500元及500元以上,合占10.2% 。数据显示总体消费水平不高的特点,主要原因是广场体育能减少场地费、门票费、环境卫生和水电费等,这与广场公共场所不需付费及老年人收入水平和勤俭节约的消费理念相关。

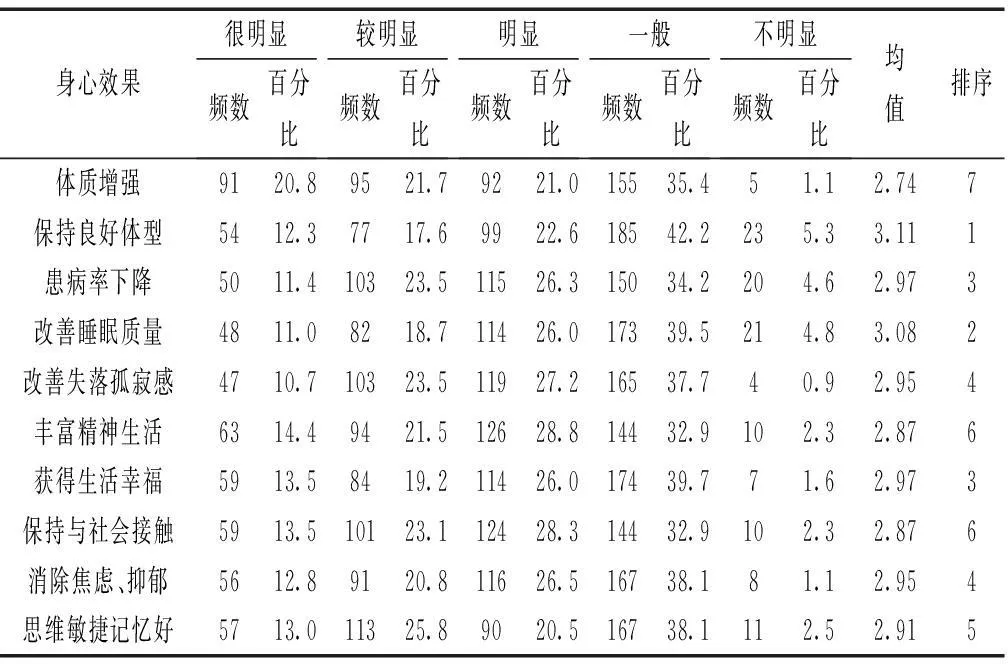

2.1.7广场体育参与效果

由表7数据显示,身体效果方面较明显的是保持良好体型、改善睡眠质量和患病率下降;心理效果方面较明显的是获得生活满足感、幸福感,改善失落感和孤寂感,消除焦虑、抑郁。从整体效果看,达到了强身健体、预防病患,精神愉快的效果,实现了身体和心理方面的积极效果,体现了广场体育行为在增强体质的同时具有缓解和释放老年人由于家庭、工作、社会所带来的心理压力和精神紧张,对于驱除老年人的孤独心理具有积极的作用,对丰富老年人精神文化生活具有重要价值。

表7 老年人广场体育休闲活动身心效果

注:平均值越大,就说明这种变量对老年人的效果就越明显

2.2老年人广场体育特点

2.2.1轻小性

轻小性主要表现为参与项目具有轻缓柔和、轻负荷、运动量小;器械轻、道具小的特点;时间比较宽松、随意;追求心理愉悦。老年人广场体育活动都是一些简便易行、力所能及、技术要求不高、轻负荷、体耗小的项目,多数项目不需器材,需要器材的也是体积小,能随身携带又方便的轻器材,象扇子、剑、球拍等。老年人追求轻松愉悦的感受,参与项目整体轻柔舒缓,多与音乐,舞蹈等艺术手段相结合,在音乐中大家求乐求美,象太极拳剑、广场舞类让老年参与者心情舒畅、精神焕发、放松身心。活动项目形式不拘限,方式灵活、参与时间、人数、技术、规则等,在活动开展过程中随意性与规范性有机结合,相得益彰。

2.2.2自发参与性

自发参与性是老年人从自身的健康和休闲需求出发,自然而自发地参与广场体育活动,表现为行为的自发性、形式的自由性、性质的自娱性。自发性的行为表现为老年人是与自发团体成员,家人或朋友、同事的活动,从形式上看这三种都是一种自主参与的个体和草根组织活动。自娱性主要表现为不以赢利为目的,以群体自娱自乐、自筹资金、自置设备的体健心悦、身心健康的活动。自由性主要表现为在活动内容和形式上的自由性,老年人可根据自己的喜爱自由选择活动内容、项目、时段,伙伴。

2.2.3群聚性

群聚性是老年人在广场公共开放空间中以健康、娱乐、消遣、情感交流为共同目的而成群、成组的聚集在一起的老年休闲群体,是一种带有很强团体特征的社会活动,其本质是老年同龄人之间自由交流和沟通后导向老年群聚的心理联结的产物。其主要形式有个体性和团体性的群聚活动,这种以个体和团体性的群聚形式在广场上形成了“群聚效应”, 表现为参与行为的高度互动性和群体性。他们以相同兴趣爱好相聚在一起,在这个团体活动中重新体验团体归属、体验自我价值和成功,展示个人能力和才华,促进社会交往,是体育休闲活动过程中最具群聚性特征的一种社会文化。

2.2.4精神慰藉性

精神慰藉性主要是以保持和增进健康的同时,以满足精神需求为基础,以沟通情感、交流思想、拥有健康身心为主要内容,以享受快乐、愉悦精神为目的。它不仅仅是老年人闲暇时光的一种愉快消遣,还是健康生活的必需元素。它给老年群体提供了一个聚会、交往、沟通的平台,满足老年朋友交往的意向和需求,在这种轻松愉快、和谐的气氛中交流可以消除老年人的恐惧,孤独与疏离的精神疾患,使他们能在精神上得到一种释放,得到一种满足,是实现心灵慰藉,弥补亲情不足,愉悦精神,保持社会交往,促进社会角色调适的重要方式。

2.3湛江老年人广场体育活动存在的主要问题

老年人广场体育活动存在的主要问题表现在主观和客观方面,主观方面主要是老年人个体认知的问题,客观方面主要是广场和政府管理服务的问题,主要归纳为以下三个方面:

第一方面是老年人个体存在的问题。按所占比例由高到低排前三的是声音大、嘈杂,相互干扰,占60.3%;不懂相关常识,占15.8%;身体健康状况欠佳,占14.4%。其中最主要的问题是大妈跳广场舞时的巨大音乐声和活动持续时间超长,变成噪音扰民,导致此问题的主要原因是由于老年人生活习惯和广场属性在很大程度上引发年轻人与老年群体间的冲突。老年人对广场体育有较为强烈的需求,社会对老年人健身缺乏关注,老年人数字庞大,老年人有休闲、健身、社会交往的需求,广场体育也是公共资源投放的不均而导致的社会活动空间和资源的供给滞后带来的矛盾。他们通过广场体育文化重建失去的社会关系,对广场活动形成依赖,也是出生于四五十年代一代人的生活状态,社会公众也要理解和包容老年人的需求和无奈。其次是老年人对广场这—公共空间的环境维护和遵守还缺乏公共自律意识。部分人对健身权利的捍卫是以牺牲他人的安静权利为代价的,只看到自己的健身权利,而无视了他人休息的权利,也是缺乏公德自律意识。另外是有些社区没有广场,老年人需要乘交通工具到有广场的地方去锻炼,常常会因身体健康欠佳或遭遇公交拒搭老年人的现象,这也是导致高龄老人无法或较少去广场的一个主要原因。最后是在参与过程中缺乏一定的运动技能和科学健身知识。中国四五十年代的教育里对体育健身的投入几乎为零,表现为老年人对广场体育有较为强烈的需求,对体育促进身体健康、增强体质的功能有一定的认知,但对广场体育能延缓衰老或预防老年人认知功能的衰退和老化,保持社会交往,促进社会角色的调适功能时,他们的认知程度明显落后于他们的态度和动机。

第二方面是广场方面存在的问题。按所占比例由高到低排前三的是场地不足,占地或争抢“地盘”,占26.8%;广场公共设施、设备滞后,占26.1%;缺乏组织管理,占23.2%。首先是“地盘”之争的问题。受城市规划、空间布局、区位的影响,商住区和社区的很多空间被压缩或占用等现况,广场分布不均衡,可供体育休闲的场地少。出现各团体抢占场地,与商家、物业抢位,发生相互碰撞、相互影响的争抢“地盘”现象。随着中国城镇化、老龄化、现代化进程的加剧,建筑的容积率普遍比较高,城市空间资源有限,留给公众健身的公共空间十分有限,社会对老年人的需求漠然视之,导致老年人社会交往场所缺失,暴露了一种老龄化社会的困境。其次是设施设备滞后。广场上的体育健身器材吸引大量的健身人群,适合老年人身心特点的健身器材数量很少且有限,能使用的又因需求大而排队等候。广场设计缺失,未考虑电源供给和使用需求,自备音箱、电线自拉,存在安全隐患问题。最后是缺乏管理。广场参与者综合素质偏低,组织者和管理者的经验和水平有待提高;目前地方政府职能部门对广场管理只停留在一些基本的环境卫生、安全等方面,缺少广场文体活动规章制度和管理办法,规范活动时间、地点、内容、音量大小等管理办法,引导参与者的文明行为规范与社会规则意识。

第三方面是社会方面的问题。首先是缺乏体育专业社会指导员(23.4%)。体育专业社会指导员主要服务于低中高档体育健身俱乐部或者白领相对集中的地方,而服务于需求最大的老年人体育指导员很少,随着老年人口比例的加剧,老年体育专业社会指导员缺口还很大。其次是现有自发指导者水平不高(17.0%)。多为无偿指导,主要依靠网络自学,没经过专业的培训和考核,指导时有一定的局限性。指导者主要依靠网络学习,没经过科学、系统培训,缺少专业化的健身指导员。

3老年人广场体育的发展策略

3.1城市管理者在规划与建设公共活动空间时应高度关注老年人休闲、健身、社会交往的需求。把广场纳入城市和社区规划建设,加大广场休闲场地、设施数量的建设,根据当地气候条件、绿地资源、四季花卉、海岸线、构筑物等休闲资源在社区周边规划、改建、添置、增建简易实用的社区广场,设立多功能老年活动空间,考虑老年人活动的方便性与易达性、舒适性,尽量满足老年行为心理需要,使老年人在社区广场就能开展体育活动。

3.2加大适宜老年人健身特点的体育器械建设。除财政为公共体育服务事业投入资金之外,通过政策引导,加大福利彩票或企业捐助的投入力度。依据老年人的生活方式、集中程度以及广场健身特点,从实际需要出发,统筹规划,提高场地设施利用率,增加或改建适宜老年人的健身体育设施。

3.3建立“老年人广场体育”培训机制。对老年自发指导者进行注册登记,推荐委托群众文化馆、老年体育协会、院校承担起辅导、培训老年自发指导者的任务,根据指导者水平和项目特点对其进行体育技能,保健知识和健康讲座的的定期和分类培训。同时积极动员鼓励各级各类学校体育教师、教练员、社会体育专业学生参与广场体育志愿服务活动,并给予一定的物质或精神奖励,比如在市劳动模范奖项中设立城市广场精神文明贡献奖等。

3.4政府部门之间以及政府与社会之间应进一步加强合作。老龄委、民政部、体育局、文化部等部门把老年人广场体育文化纳入议事日程,协调配合,主动承担起培育、扶持老年人广场体育活动的工作。建议将老年人广场体育文化作为年度精神文明建设目标考核的重要内容,制定年度计划和活动方案,做到全年活动有计划、阶段有安排、活动有预案、事后有总结,使活动走上正常化、制度化、规范化的轨道。同时,加强老年人广场体育的社会统筹工作,鼓励和吸纳民间资本参与广场体育的培育和建设。

3.5促进“自发团体型”的草根老年体育组织的发展。建议企事业单位、社区组建适合我国实情的广场“自发团体型”的广场舞类、武术类的草根非政府体育组织,旨在培训广场体育自发团体组织的骨干力量和老年体育指导员,指导或辅助老年自发团体开展活动,提高其组织程度,为老年人参加广场体育提供技术和理论指导。

3.6开展以休闲、娱乐、康复、交流为主的老年人广场体育活动。根据现有老年人活动项目类别,重点推广民族健身舞、太极拳、健步走三个项目,依据老年人年龄、活动能力、健康状况对老年人进行分组分类设计,积极拓宽广场体育活动的多种功能,加大怡情型、公益型等休闲活动的开展,多开发男性老人喜欢的益智类等项目,服务于全体老年人休闲生活,丰富老年人精神文化生活。

3.7营造积极健康的老年人广场体育文化氛围。利用七夕、国庆、全民健身日等节假日举办以老年人为主题的广场体育文化节,形成各社区和街道每年开展老年广场体育活动的工作机制。鼓励并动员不同年龄阶段的人士参与广场体育展演,增强互动,促进沟通,形成尊老爱老,关注老年人身心健康,支持老年人开展体育活动的舆论氛围。

3.8开展老人健康体育知识和技能讲座。通过体育部门、老龄委以及各区民政部和医院组成“老年健康服务”,老龄委和社区负责人发出通知,委托医院健康保健的医生、老年专家向老年自发团体和未曾参与老年人开展系列讲座,通过理论和体育实践讲座,使未曾参与的“新老人” 掌握一定休闲知识,提高老年人的参与意识,对已参与的“老老人”提高休闲技能和运动能力。

3.9建立健全法规和民约,规范广场体育行为。针对广场体育中存在的噪音污染场地侵占等扰民问题,出台地方法规和实施细则,平衡相关各方权利义务关系,依法善治。同时,根据各地实际,制定和推行《广场体育文化活动公约》,从场地、时长、时段、音量等方面对广场文化活动进行自律性规范,树立和增强老年人公共意识,引导老年人科学健身、文明健身。

参考文献:

[1] http://www.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/zgrk/2008-05/04/content_15054797.htm

[2] 马惠娣.西方老年休闲学研究述评—兼及中国老龄化社会进程中的休闲问题[J]. 洛阳师范学院学报,2011,30(3):1-7

[3] 王雪峰,高力翔.南京市城区老年人体育生活现状的社会学分析[J].南京体育学院学报,2004,18(5):22-26

[4] 莫再美,何卫东.广西城市老年人体育休闲行为研究[J].广州体育学院学报,2009,29(3):93-95

[5] 王雪峰,高力翔.南京市城区老年人体育生活现状的社会学分析[J].南京体育学院学报,2004,18(5):21-26

[6] 徐佶,许宗祥.珠江三角洲城镇居民不同社会群体体育休闲生活对比分析[J].武汉体育学院学报,2008,42(5):25-28

[7] 王玉昕,刘浪奇,许慧玲.广州市老年人的体育活动现状及对健身、健康知识需求的调查[J].广州体育学院学报,2003,23(5):48-49

[8] 李宇星,周德书.中国加拿大老年体育比较研究[J].体育文化导刊,2014,4(4):64-66

[9] 周兰君.荷兰德国老年人体育活动模式研究[J].体育文化导刊, 2009(7):155-159

Characteristics of Leisure Activities of the Elderly in Zhangjiang City of Guangdong Province

HU Xue-rong

(Guangdong Ocean University Institute of sports and leisure, Zhanjiang 524088,China)

Abstract:Characteristics of activities is: long time, high frequency; the main activity categories are walking, the square dance, martial arts class, Mainly in the form of “spontaneous organizations” and “self-behavior type”; with a kind of consumption, the overall level of consumption is not high; Its activity has the characteristics of spontaneous participation, light weight, community and spiritual comfort, are an important way of leisure activities of the elderly sports. The Plaza leisure sports activity practice of economic benefits, achieve good effect, promote the physical and mental health of the elderly, broaden the elderly people's emotion, It is an effective method to meet the spiritual needs of the elderly, leisure entertainment and social intercourse. And provide empirical evidence and theoretical support for local governments to formulate practical and feasible policies for the aged and the national fitness program.

Key words:the elderly; square sports leisure activities; Sports and leisure; Leisure activities

作者简介:胡学荣(1976-),女,安徽人,硕士,讲师

收稿日期:2015-11-25

中图分类号:G811.4

文献标识码:A

文章编号:1007-323X(2016)01-0043-05