安伯托·艾柯与他的偶谈集《树敌》

李婧敬

安伯托·艾柯(摄于1991年)

艾柯作品:《密涅瓦火柴盒》、《树敌》、《玫瑰的名字》

艾柯去世!读到消息的一刻,惊愕、怅然、慨叹……种种复杂的情绪裹挟着难过,涌上心头。

作为读者,我扭身看看书柜,那里安静地立着艾柯的好些作品:《玫瑰的名字》(Il nome della rosa)、《傅科摆》(Il pendolo di Foucault)、《波多里诺》(Baudolino)、《植物的记忆与藏书乐》(La memoria vegetale e altri scritti)……作为译者,我与艾柯的相识缘于九年前译介的那本《密涅瓦火柴盒》(La bustina di Minerva)。除此之外,电脑里还存有另一部已经完成、即将开印的译稿:艾柯的偶谈集《树敌》(Costruire il nemico)。

一

与《密涅瓦火柴盒》相似,《树敌》并非读者们最为津津乐道的小说,而是一部文集,其素材来源于作者近十年来在不同场合应邀撰写的发言稿。为此,艾柯本人将该作品的类型定义为“偶谈集”,并以其中一篇文稿的标题《树敌》为整部文集命名。在作者序中,他这样写道:

“这部文稿原本以它的副标题——《偶谈集》命名。后来,出版社担心如此朴素的名字难以引起读者的注意,倒是第一篇文章的题目还算值得玩味。他们的顾虑不无道理,于是《树敌》最终成为本书的标题。”

文集收录了15篇文稿:《树敌》以多部文学作品为线索,从人类学、史学、宗教等多个视角剖析了人类社会在从古至今的发展历程中不断“制造异己”,并将其定义为“敌人”,从而引发不同程度的“排异运动”乃至“战争”的心理需求;《绝对与相对》(Assoluto e relativo)探讨了“真实”或“真理”在哲学、逻辑学、艺术和宗教等不同维度中的体现;《火之炫》(La fiamma è bella)搜集了古往今来众多文学和艺术作品,尽情展示了自然界四大元素之一的“火”的神圣与绚丽,并从符号学层面深入挖掘了“火”在人类的日常生活、科学探索、艺术表达以及信仰追求中所彰显的象征含义;《寻宝》(Andare per tesori)一文恰如琳琅满目的橱窗,用文字陈设出作者多年来在世界各地探访各类宗教圣物圣器和奇珍异宝的见闻;在《发酵的美味》(Delizie fermentate)中,艾柯津津乐道于一系列以“饮食”和“味道”为主题的文学作品,引述其中的精妙描述,并将其视作唇齿留香的精神食粮;《天堂之外的胚胎》(Gli embrioni fuori del Paradiso)是一篇以探讨“医学研究的道德准则”为主题的会议发言,作者阐释了中世纪神学家托马斯·阿奎那(Tommaso dAquino)在《神学大全》(Summa Theologiae)中关于人类胚胎的论述,从史学角度对比了中世纪和当代基督教会的宗教伦理观;《四十年后的六三学社》(Il Gruppo 63,quarantanni dopo)详细回顾了意大利知名学术团体“六三学社”的前世今生和历史浮沉,其中历数了多达150余位团体人物,在感慨与反思之间缅怀曾经辉煌的年代与激情;《雨果,唉!论其对极致的崇尚》(Hugo,Hélas!La poetica delleccesso)是由多篇发言稿提炼而成的文字,对雨果的文学作品进行了地毯式回顾,从美学角度探讨了雨果对“极致”(尤其是“极美”与“极丑”、“极善”与“极恶”)的崇尚,并探讨了此种“淋漓尽致”的描述手法产生的文学美感;《电视女郎与保持缄默》(Veline e silenzio)从符号学角度解释了“噪音”与“缄默”如何成为新闻界两条殊途同归的信息屏蔽手段,以戏谑的口吻讽刺当代媒体的传播策略;另一篇文章《关于“维基解密”之反思》(Riflessioni su Wikileaks)也以符号学视角嘲讽了某些政府机关如何将众人皆知的事实包装成诡秘莫测的机密的现象;在《虚构的天文学》(Astronomie immaginarie)里,艾柯天马行空式地搜罗了大量具有幻想色彩,却最终激发真实历史结果的天文学作品,纵贯古今,信手拈来,其博学程度令人叹服;另有一篇《岛屿缘何总难寻》(Perché lisola non viene mai trovata),列举了众多文学作品中描绘的“失落岛”,并从心理学角度阐释令人心驰神往的岛屿为何总是难觅影踪的缘由;《我是爱德蒙·唐泰斯》(Io sono Edmond Dantès!)是艾柯针对连载小说中关键情节设置技巧而撰写的一篇随感,颇具实验色彩;在《尤利西斯,我们的惦念》(Ci mancava anche lUlisse)中,艾柯摘录了多位文学批评家于上世纪二三十年代针对乔伊斯的作品《尤利西斯》做出的恶评,同时在暗中表明一位屡遭诟病的作家如何成为当代学者仰慕的典范;最具幽默色彩的莫过于《既入乡,且随俗》(Paese che vai,usanza che trovi),相信艾柯在撰文的过程中必然十足过了一把“谚语瘾”——整篇文字几乎完全由百余条谚语拼接而成,文章虚构了一个充斥谎言的国度,并辛辣讽刺了在一个毫无公正可言的国度如何东诳西骗地生活,言辞犀利却又令人忍俊不禁,回味悠长。

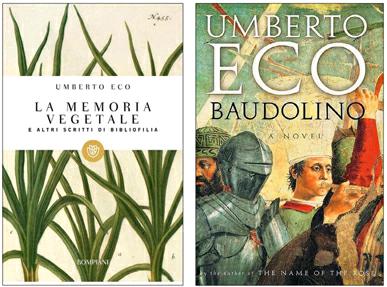

艾柯作品:《植物的记忆与藏书乐》《波多里诺》

二

纵观收录于《树敌》的15篇文稿,我们似乎可以看到一位“不仅仅是作家的作家”艾柯。如果说由135篇短小时评组成的《密涅瓦火柴盒》集中反映了艾柯作为公共知识分子对当下社会现象的关注,那么《树敌》则更多地折射出艾柯作为符号学家、中世纪文化专家、文学家、甚至是一个普通人丰富的研究爱好、内心思考和生活情趣。对此,艾柯表示:

偶谈是作者原本无意创作,而应他人要求就某一话题撰写的发言或文稿。这些主题能够促使或引导作者对某些他原本会忽略的问题进行思考——相对于自己脑子里冒出来的奇思异想,这些来自外界推动的反思往往更丰富些。

倘若细读《巴黎评论(作家访谈I)》(The Paris Review:Interviews vol.1)中的《艾柯访谈录》,便可发现艾柯在访谈中提及的对符号学的钟情、对宗教的笃信与反思、对中世纪的热爱(艾柯认为中世纪并不黑暗,反而是孕育文艺复兴的肥沃土壤)、对真实与谎言的思辨、对美与丑的理解,以及对托马斯·阿奎那、乔伊斯、博尔赫斯、雨果等人的崇敬,全都与《树敌》中的文字遥相呼应。换言之,艾柯令人惊叹的博学和缜密,并非一时兴起的逞怪披奇和故弄玄虚,而是他在日常生活和研究中对各类学科广为涉猎、刨根问底所带来的自然结果——这一点恰好成为其文学创作(尤其是小说创作)的最重要特色之一。正如艾柯在接受访谈时所说:“我写小说时从来不去想符号学,之后我让其他人去做这部分工作。而他们的成果总令我惊异不已。”

在《火之炫》一文里,艾柯这样描述中世纪的色彩:

如今的电影和各种角色扮演游戏常常让我们认为中世纪是一个“黑暗”的历史时期,不仅思想黑暗,色彩也是阴森恐怖。这完全是一种误导。当然,中世纪的生活环境确实较为阴暗,人们大多生活在森林、古堡、或是仅靠壁炉照明的狭小房间里;但抛开人们喜欢早睡且不喜欢夜间活动(浪漫人士的最爱)的习惯来说,中世纪本身却是光彩夺目的。

在《玫瑰的名字》附录里,艾柯表达了同样的观点:

我在每个地方都能看见中世纪的影子,显而易见地,它们覆盖了我的日常生活。那些看起来与中世纪完全不搭调的生活琐碎,实际上都沾染着中世纪的色彩。

关于“虚拟”与“真实”的相互转换,艾柯曾在小说《波多里诺》里塑造了一个满口谎言的小男孩形象。令人啼笑皆非的是,这个小男孩的胡编乱造居然引发了真实的历史后果。通过这部作品,艾柯希望向读者表明:虚构虽为真实的对立面,但却不是真实的敌人,相反还能创造真实。类似的观点也出现在《虚构的天文学》一文中:哥伦布对于地球的虚幻想法(尽管他认为地球是球形的,但他想象中的地球比真实的地球要小得多)引导其发现了美洲,而一封子虚乌有的“约翰长老”的信件,则真实地激发了中世纪基督教会对亚洲的探索。谈到科幻与科学的关系,艾柯认为:

科幻与科学之间究竟存在多大的距离?究竟是科学引领科幻,还是科学追随科幻?如果说科幻作家一定读过科学家们的著作,又有多少科学家是在科幻作家的作品中激发出想象力的呢?谁知道会不会有那么一天,科幻作品中的虚拟天文学也变成现实?

或许我们可以这样认为,学者艾柯是作家艾柯的幕后推手,令其在进行小说创作时极为自然地植入了自己在各个领域的研究成果,使他的小说作品包罗万象、跌宕起伏、富于哲思、耐人寻味。从另一角度而言,倘若我们能更多地了解艾柯的学术研究,必然会对理解他的文学作品产生莫大的助益。

三

作为文学家的艾柯,他的好些作品已被译成多种语言的版本,在世界各地发行。作为符号学家,艾柯本人亦对“翻译”行为进行过深入研究。早在《密涅瓦火柴盒》的《Giovanni il Battezzatore?》(意大利语,按字面含义应解释为“施洗约翰”。但在意大利语中,“施洗者”一词不应用“Battezzatore”,而应用“Battista”一词表述)一文中,艾柯就曾谈及文稿翻译应避免的“误译”现象,并对某些译者、校对者和编辑的基本文化常识的匮乏以及跨文化传播能力的欠缺提出了严厉的批评:

没过几页,我又发现了另一个名字“Giovanni il Battezzatore”。在德语中,施洗约翰的名字是“Johannes der T?ufer”,但对于意大利人来说,其名称则应为“Giovanni il Battista”。很明显,这位译者虽然通晓德语,但却从没接触过《福音书》,甚至从没读过任何儿童版的天主教日历或读物。哪怕他从小就生活在一个信仰佛教的家庭里,其对于天主教的无知程度也令我感到惊讶。可更令人震惊的是,这本书的校对员(真令人怀疑),尤其是责任编辑似乎也是对天主教一窍不通的佛教信徒。否则,我们只能认为这本书根本就没有责任编辑,有人买下了这本书的德语版版权,然后找人翻译成了意大利语,接着就把翻译后的手稿直接拿去印刷出版了。

9年前,当我动笔翻译《密涅瓦火柴盒》时,一度因艾柯的旁征博引感到诚惶诚恐,读到这段文字时更觉得如芒在背,面对文中频繁出现的语言文字游戏,除了感叹艾柯的幽默(有时甚至是调皮),只能望洋兴叹。幸而译文出版社赵武平先生告知了艾柯的电邮地址,我才抱着尝试的想法给老先生写了一封长信,将我在翻译过程中遇到的难点一一列出。半月之后,我收到了艾柯的回复,当时的心情至今记忆犹新。更令我惊喜的是,老先生不但没有因为我经验尚浅而不屑一顾,相反给予了深入浅出的解答和独到的建议。例如在一处谐音式文字游戏中,艾柯首先表示这类文字游戏的确不可译,随后鼓励我大胆放弃原文中的谐音词,另寻两个在中文中具有类似特点的词取而代之,从而达到同等的谐音效果。平心而论,这绝非中规中矩的翻译之道,但在符号学家艾柯看来,这样的处理方式并非译者对作者的僭越,而是一种富有创建性的跨文化共同创作(当然,须征得作者的许可和认同方才妥当)。

在2013年出版的《几乎异口同声——翻译经历漫谈》(Dire quasi la stessa cosa:Espereienze di traduzione)一书中,艾柯专门谈到了翻译工作的遗憾与追求:由于不同文化之间的差异,要求译者说出与作者完全分毫不差的话,实属强人所难。但尽管如此,优秀的译者仍应尽力追求与作者保持“几乎异口同声”。对于何谓“同声”,艾柯认为译者对作者的最大尊重,乃是将作品的核心灵魂尽可能完整地从一种文化语境传播至另一种文化语境。换言之,艾柯最为看重的并非文字和语句层面的百分之百贴合,而是作品核心思想的准确、语言风格的一致以及文字背后含义的充分表达。基于这一原则,译者就不得不在文字处理的过程中权衡取舍,虽然无法做到完美无缺,也要尽力追求瑕不掩瑜。

在翻译《树敌》的过程中,我对处理文字游戏类的难点有了更好的把握,但文集中比比皆是的符号学、宗教学和哲学理论,以及某些并不为常人熟知的人名、地名、作品名,仍是翻译过程中需要严肃对待的难点。倘若处理得当,这些难点便是文章的亮点,反之则会令读者感到晦涩不明。为此,我通过查阅大量资料、咨询相关专家解决了绝大多数问题,另有少量文字则是在艾柯的指导和建议下进行了简化或删节处理。在这一过程中,遗憾在所难免,但已尽己所能,力求与之异口同声。

四

写下这些文字的时候,我一次次打开保存在电脑里的合影和邮件。老先生的音容笑貌、嬉笑怒骂似乎近在咫尺,然而,事实却是他已永远离开了我们。

在《四十年后的六三学社》末尾,他曾写道:“令我感到遗憾的是,出席今天纪念会的成员已经不全了:四十年来,有许多人倒在了路旁。”如今,艾柯也成为那些人中的一员,令全世界的读者深感遗憾。但仔细想来,与他在《美妙的青春韶华》(Quanto è bella giovinezza)中提及的那些英年早逝的青年才俊相比,84岁离世的艾柯已经为我们留下了太多宝贵的财富。《密涅瓦火柴盒》中收录的最后一篇文章题为《我们如何笑对死亡》(Come prepararsi serenamente alla morte),艾柯在其中表现出的乐知天命之态令人感佩。有理由相信,艾柯是去了一个逍遥世界。

那么,也让我们安然地接受他的离去,并为他祝福吧:“老先生,一路走好!”