左江岩画区的铜鼓文化

蒋廷瑜

(广西壮族自治区博物馆,广西南宁530022)

左江岩画区的铜鼓文化

蒋廷瑜

(广西壮族自治区博物馆,广西南宁530022)

左江岩画中出现的铜鼓,在现实生活中也大量发现,历史文献也记载了左江流域的铜鼓文化,丰富了岩画研究的内容。

岩画;铜鼓;图像

左江岩画分布于广西西南部左江及其支流明江两岸山峰峭壁上。是战国至东汉时期骆越族群用氧化铁加动物胶混合剂调制而成的颜料,在岩壁上勾勒、涂绘出赭红色的人或物的轮廓图像的祭祀遗迹。左江岩画以规模宏大著称,铜鼓是其中的重要内容。

一、左江岩画所见铜鼓图像

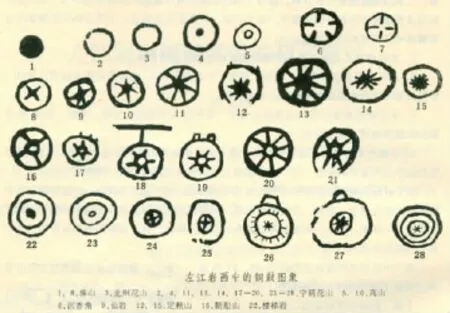

在左江岩画中有许多圆圈图案,据陈远璋20世纪80年代统计,在35个岩画地点中有254个,分布于宁明、龙州、崇左、扶绥,其中以宁明最多,而且集中,仅花山岩画中就有151个[1]。

图1 左江岩画中的铜鼓图像

对这些圆圈,学界有不同的解释,有人认为是铜鼓、铜锣,有人认为是太阳,也有人认为是藤牌。笔者同意把它们中的大部分视为铜鼓的看法,因为这众多的圆圈图案中,大多数绘有光芒,与铜鼓鼓面中心的太阳纹近似;少数绘有晕圈,个别的在圆圈外还绘有对称双耳。这些都是人们俯视铜鼓鼓面时看到的基本特征(见图1)。

大家知道,中国南方古代铜鼓分为两大系统八个类型。即滇桂系统的万家坝型、石寨山型、冷水冲型、遵义型、麻江型;粤桂系统的北流型、灵山型、西盟型[2]。

1.万家坝型。以云南省楚雄县万家坝春秋战国时期墓葬出土的一批铜鼓为代表,其特点是:鼓面特别小,鼓胸特别外凸,鼓腰极度收束,鼓足很矮,花纹简单、古朴,鼓面的太阳纹有的仅有光体而无光芒,有的有光芒,而芒数无定,太阳纹之外多为素面,没有晕圈。广西右江流域已有这类铜鼓出土。

2.石寨山型。以云南省晋宁石寨山汉代墓葬出土的一批铜鼓为代表。这类铜鼓面部宽大,胸部突出,腰部呈梯形,足部短而直,布局对称,纹饰丰富华丽,鼓面中心太阳纹光体与光芒浑然一体,三角光芒之间填以斜线,太阳纹之外是一道道宽窄不等的晕圈,窄晕中饰锯齿纹、圆圈纹、点纹等构成的花纹带,宽晕是主晕,饰以旋转飞翔的鹭鸟。胸部也饰与面部相同的几何纹带,其主晕则是人物划船的写实画像。腰部除晕圈组成的纹带之外,还有由竖直纹带分隔成的方格,方格中饰以牛或砍牛仪式及用羽毛装饰的人跳舞的图像。造型较雄伟,而纹饰刻画细腻。广西西林、隆林、百色、田东、贵港、贺州有这类铜鼓出土。

3.冷水冲型。以广西藤县濛江镇横村冷水冲出土的铜鼓为代表。这类铜鼓体型高大轻薄,鼓面宽大,但不出沿或稍稍出沿,鼓胸略大于面径或与面径相等,鼓腰上部略直,鼓足较高,纹饰总的特点是瑰丽而繁缛,鼓面中心太阳纹基本固定为12芒,芒间夹实心双翎眼坠形纹,鼓面边沿有立体青蛙,有的在青蛙之间再饰乘骑、牛橇、水禽、龟等动物塑像,鼓面、鼓身遍布各种图案花纹,主晕为高度图案化的变形羽人纹和变形翔鹭纹,鼓胸多有图案化的变形船纹,鼓腰有变形舞人图案和细方格纹,鼓足多有圆心垂叶纹,有着一种纤巧的美。广西桂东南、桂西南、桂中都有出土。左江流域是其分布区。

4.遵义型铜鼓。以贵州省遵义市南宋播州土司杨粲夫妇墓出土的铜鼓为代表。这类铜鼓,面沿略伸于鼓颈之外,面径、胸径、足径相差甚微;胸、腰、足各部的高度相当接近,胸腰间缓慢收缩,无明显分界线,胸腰际附大跨度扁耳两对,鼓面边缘无青蛙塑像,但有蛙趾装饰。纹饰简单,几何纹用同心圆纹、连续角形图案、羽状纹、雷纹构成,主纹则是一种由一个圆圈缀两条飘动的带子组成的游旗纹。广西数量较少,分布比较分散。

5.麻江型铜鼓。以贵州省麻江县谷峒火车站一座古墓中出土的铜鼓为代表。这类铜鼓的特点是,体形小而扁矮,鼓面略小于鼓胸,面沿微出于颈外,鼓身胸、腰、足间的曲线柔和,无分界标志,腰中部起凸棱一道,将鼓身分为上下两节,胸部有大跨度的扁耳两对。在广西主要分布于桂西,以红水河流域最集中。

6.北流型铜鼓。以广西北流出土的铜鼓为代表。这类铜鼓,形体硕大厚重,鼓面宽大,边缘伸出鼓颈之外,有的边缘下折成“垂檐”,胸壁斜直外凸,最大径偏下,腰呈反弧形收束,胸腰间斜度平缓,只有一道凹槽分界,腰足间以一道凸棱分界,鼓足外侈,与面径大小相当,鼓耳结实,多为圆茎环耳,鼓面青蛙塑像小而朴实,太阳纹圆突如饼,以八芒居多,装饰纹样多为云雷纹。主要分布于桂东南。

7.灵山型铜鼓。以广西灵山县出土的铜鼓为代表。体型凝重,形象精巧。鼓面平展,稍广于或等于鼓身,边缘伸出,但不下折,胸壁微凸,最大径居中;胸以下逐渐收缩成腰;胸腰间仅以细线为界;附于胸腰之际的鼓耳均为带状叶脉纹扁耳;鼓面所饰青蛙塑像都是后面二足并拢为一的“三足蛙”,蛙背上饰画线纹或圆涡纹,装饰华丽,有的青蛙背上又有小青蛙,即成“累蹲蛙”;装饰花纹多以二弦分晕,鼓面和身各有三道较宽的主晕,以骑兽纹、兽形纹、鹭鸟纹(或鹭鸶含鱼纹、鸟形纹)为主体纹样,其他晕圈云纹、雷纹、半圆纹、半圆填线纹、席纹、四瓣花纹、“四出”钱纹、连线纹、虫形纹、水波纹、蝉纹等。主要分布于桂东南,左江流域是其分布西部边沿区。

8.西盟型铜鼓。以云南省西盟佤族地区仍在使用的铜鼓为代表。这类铜鼓器身轻薄,形体高瘦,鼓面宽大,边沿向外伸出,鼓身为上大下小的直筒形,胸、腰、足没有分界线,晕圈多而密,纹饰多小鸟、鱼、圆形多瓣的团花、米粒纹。鼓面有立体青蛙,常见二蛙或三蛙甚至四蛙叠踞。有的鼓身纵列立体的象、螺蛳、玉树等塑像。左江流域是其发源地。

有人会问,左江岩画上那些圆圈如果是铜鼓的话,是什么类型?左江岩画是大写意的、供人远距离膜拜的祭祀性神画,没有细致入微的描写,比如中心太阳纹芒间填饰什么,晕圈中是什么纹带,无从知晓,边沿看不到青蛙塑像,难以给它们划分类型,因而也难以给它们判断年代。

二、左江岩画区铜鼓的发现

左江流域的龙州县、大新县、左江区、扶绥县都曾出土过铜鼓。

(一)龙州县

1971年响水镇龙江村派良屯出土西盟型早期铜鼓,此鼓面径49.9厘米、高33.4厘米。鼓面中心饰太阳纹7芒,边沿逆时针环列4蛙,胸腰间扁耳二对。饰变形羽人纹、翔鹭纹、鸟纹,同心圆纹、栉纹等。现藏广西民族博物馆。(图2)

1994年2月15日逐卜乡锦阁村板阁屯约1千米的空排竜坡地上出土一面灵山型铜鼓,面径92厘米、高55厘米,重70千克。面中心饰太阳纹10芒,二弦分晕。面沿逆时针环列6只背饰旋涡纹的三足累蹲蛙。胸腰间有带状扁耳二对。鼓面与身饰鸟形纹、变形羽人纹、席纹、四出钱纹、四瓣花纹、蝉纹等。现藏龙州县博物馆。(图3)

图2 龙江村鼓

图3 板阁鼓

1996年11月2日武德乡武德街西南约2千米的地方出土一面鼓,面径62厘米、高42厘米,重19千克。面中心饰太阳纹12芒,芒间饰坠形纹。晕间饰变形羽人纹、翔鹭纹、交叉双线纹、同心圆纹、栉纹等。面沿逆时针环列4蛙。胸腰间有扁耳二对。报道说为西盟型,实为冷水冲型,现存龙州县博物馆。(图4)

图4 武德鼓

(二)大新县

1939年于硕龙镇爱江村岜权屯西北山岭出土冷水冲型鼓。面径59厘米、残高9厘米。面中心饰太阳纹11芒。面沿顺时针环列4蛙,已残两只。胸腰间有耳一对。面、身主要饰鱼纹、云雷纹和弦纹、变形羽人纹、变形翔鹭纹等。现藏岜权屯方奇德家中。

1954年于雷平镇太平村振武街南约300米南岭坡出土冷水冲型鼓,面径64.4厘米,身残。面中心饰太阳纹12芒。面沿逆时针环列4蛙。芒间坠形纹,其余饰素晕与栉纹双行同心圆纹纹带,复线交叉纹、变形羽人纹、变形翔鹭纹、眼纹、细方格纹、相背变形划船纹、圆心垂叶纹。现藏广西民族博物馆。

1962年大新县文化馆拨交一面水冲型铜鼓给广西壮族自治区博物馆(编号区博158号)。面径64.6厘米,足部残缺,高度不明,面有4蛙,逆时针环列,太阳纹12芒,芒间饰坠形纹,鼓面18晕,第10晕是主晕,饰变形羽人纹,第12晕也是主晕,饰变形翔鹭纹和定胜纹,其他晕是素晕、栉纹夹双行同心圆纹、复线交叉纹。胸上部和腰下部也饰栉纹夹双行同心圆纹、腰上部纵分为6格,格中空白。足下部为同心垂叶纹。辫纹扁耳两对。现藏广西民族博物馆。

1993年10月在桃成镇大岭村慢侣屯头挖出一面冷水冲型鼓。面径64厘米、高47厘米,重29千克。面中心饰太阳纹12芒,饰变形羽人纹、变形翔鹭纹、云雷纹等。面沿逆时针方向环列4蛙。现藏大新县博物馆。(图5)

(三)左江区

1973年10月2日左州镇陇合村布逻屯出土一面灵山型鼓。面径50.5厘米、高36.6厘米,重75千克。面中心饰太阳纹。面沿环列3单蛙和3累蹲蛙相间。饰钱纹、四瓣花、席纹等。基本完好。现藏崇左博物馆。(图6)

图5 慢侣鼓

图6 布逻鼓

(四)扶绥县

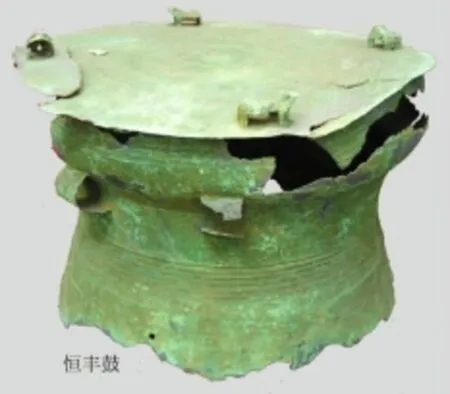

1985年2月昌平乡四和村恒丰村(屯)石柱岭出土一面冷水冲型鼓。面径73厘米、高45厘米。面中心饰太阳纹12芒。面沿逆时针环列4蛙。胸腰间有扁耳二对,内壁胸、足部各有二对钮。芒间心形纹,其余饰栉纹夹同心圆纹纹带、复线交叉纹、变形羽人纹、变形翔鹭纹、眼纹、圆心垂叶纹等,已残。(图7)现藏广西民族博物馆。

还有两面铜鼓需要介绍。一面是日本东京出光美术馆展出的,另一面是几年前从左江打捞出水的。

1996年笔者去日本访问,在东京出光美术馆看到一面冷水冲型铜鼓,被玻璃柜罩着,通高64厘米,口径81厘米,

图7 恒丰鼓

鼓面突出鼓颈,但仍在胸部最大径之内,胸部圆突,但较偏矮,腰较长,足较高,胸腰间有两对辫纹耳,鼓面边缘有四只大的青蛙塑像,逆时针环列,胸部主晕是变形船纹,腰部是骑兽纹,其他晕圈是栉纹、切线同心圆纹等,足部光素。在其腰部的兽纹上,錾刻有九行汉字铭文,从形态来看,与中国广西左江——邕江流域的冷水冲型铜鼓相似。(图8)经过一个多小时反复推敲,大约可以释读80%:

世知茗盈州州事李□□

知全茗州知州事许□□

□世□州绅民,公

备铜鼓一具,敬送

极天□殿永远

供奉,风调雨顺,国

泰民安。时

嘉庆十四年上人月上

浣吉旦公立。①

清代茗盈州和全茗州是相邻的两个土州,都在今广西大新县境。

图8 流落到日本的大新铜鼓

从铭文可知,这面铜鼓是清嘉庆十四年(1809)广西大新县境一些官绅百姓供奉在某个寺庙里的,不知何时流落到日本。

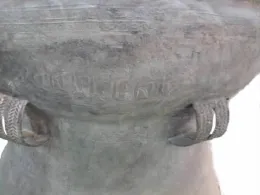

2009年年底我在南宁唐山路古玩城京华堂看到一面据说是从左江扶绥段打捞出水的铜鼓,此鼓很残破,挖沙机已把它抓成几块,严重变形,但从整体上还可以看出其形制和纹饰。面径91厘米,身高68厘米,鼓面一弦分晕,7晕,边沿4蛙(仅存其一),蛙背脊饰三道直线,腰上横系一道栉纹和一道叶脉纹,蛙头两侧也饰叶脉纹。中心太阳纹12芒,芒间翎眼纹,第三晕是变形羽人纹,主晕是第五晕,有10只变形翔鹭逆时针飞翔,其他晕饰栉纹、勾连雷纹、双层切线圆圈圆点纹。胸部有变形羽人划船纹,腰部用切线圆圈纹和栉纹带垂直分格,格内饰变形羽人舞蹈纹。足部素面无纹。2010年拿到广西博物馆文物修复室来进行修复。是一面大型的冷水冲型铜鼓。(图9)

图9 扶绥左江水捞铜鼓胸腰残片

三、左江岩画区内古代铜鼓习俗

《后汉书·马援列传》说到,“(马援)好骑,善别名马,于交阯得骆越铜鼓,乃铸为马式,还,上之。”马援得骆越铜鼓的地点在哪里?东汉时期的“交趾”范围很大,包括广东、广西的大部分、海南和越南北部,这些地方既是骆越人的世居之地,也是马援征战活动的地区。北魏骊道元(约470-527)《水经注·温水条》说“《林邑记》曰:‘浦通铜鼓,外越安定、黄冈、心口’。盖藉度铜鼓,即骆越也。有铜鼓,因得其名。马援取其鼓以铸铜马。”有人据此认为马援得骆越铜鼓的地方就在广西境内,而且是左江流域。

三国时期左江流域仍是使用铜鼓的地区。三国万震《南州异物志》说:“交、广之界,民曰乌浒。东界在广州之南,交州之北,恒出道间,伺候二州行旅,有单迥辈者,辄出击之,利得食人,不贪其财货也。……其伺候行人,小有失辈,出射之。若人无救者,便止,以火燔燎食之。若有人伴相救,不能得,失力不能相尽担去者,便断取手足以去。尤以人手足掌蹠为珍异,以贻长老。出得人,归家合聚邻里,悬死人当中,四面向坐,击铜鼓,歌舞饮酒,稍就割食之。”交广之界是什么意思?所谓“交广”即交州和广州。三国东吴时的交州治所在龙编(今越南的河内),辖境相当于今越南承天以北诸省和广西防城港、钦州、北海地区及广东雷州半岛。广州治所在番禺(今广州市),辖境相当于今广东、广西大部分地区。交广之界也就是广西的桂东南和广东的粤西地区,生活在这一带的乌浒人有猎头之俗,他们敲击铜鼓,唱歌、跳舞,以助酒兴。

到唐代左江流域仍是使用铜鼓的地区。唐代有个著名浪漫诗人李贺,他有一首著名的《黄家洞》诗②:

雀步蹙沙声促促,四尺角弓青石镞。

黑幡三点铜鼓鸣,高作猿啼摇箭箙。

采巾缠踍幅半斜,溪头簇队映葛花。

山潭晚雾吟白鼍,竹蛇飞蠹射金沙。

闲驱竹马缓归家,官军自杀容州槎。

所谓黄家洞,亦即黄洞,是少数民族“西原蛮”居住的“溪峒地”。当时西原蛮已发展到奴隶制社会阶段,内部“争相雄长”,斗争十分激烈。其中左、右江流域以黄姓势力最强,故又称黄洞。按唐王朝规定,向边远少数民族征收的赋税应是一般编户的一半,但自中唐以后,吏治腐败,地方官吏加重对少数民族的剥削,远远超过此限,引起矛盾激化,加上民族内部的纷争迭起,终于引发了以黄姓为首的西原蛮起义。在黄乾曜、黄少卿父子的领导下,先后于天宝十五年(756)、大历十二年(777)、贞元十年(794)起兵,几次纵横广西全境,斗争持续70余年。李贺正处在唐王朝多次向广西派兵,使用镇压和招抚两种手段的年代。他这首诗,形象地反映了黄家洞部族与唐朝官军作战的历史事实。黄洞蛮人使用落后的弓弩石镞,在充满巫术色彩的气氛中与官军周旋,并取得胜利。“黑幡三点铜鼓鸣,高作猿声摇箭箙”,使我们看到民族酋首挥舞着黑色战旗,敲击着铜鼓,指挥着部众,跨山越涧,穿云破雾,与敌周旋的激烈场面。

唐代诗人孙光宪有一首《菩萨蛮》词说到:

木棉花映丛祠小,越禽声里春光晓。

铜鼓与蛮歌,南人祈赛多。

有木棉花的地方,而且听到越禽叫,当也是在左江流域。

宋代缺乏左江铜鼓记载。但周去非(1135-1189)《岭外代答》说“广西土中铜鼓,耕者屡得之。”不排斥左江流域有铜鼓出土。

到元代,有个使臣叫陈孚(1240—1313),出使安南,往还都取道左江,他有一首《交州使还感事》说到:

少年偶此请长缨,命落南州一羽轻。

万里上林无雁到,三更函谷有鸡鸣。

金戈影里丹心苦,铜鼓声中白发生。

已幸归来身复在,梦回犹觉瘴魂惊。

龙州在明代还使用铜鼓。明初才子、主持纂修《永乐大典》的解缙被贬谪广西布政使参议,从邕州溯左江到过龙州,写有《龙州诗》四首,其中一首就说到龙州铜鼓赛神的事:

波罗蜜树满城闇,铜鼓声喧夜赛神。

黄帽褐衣虚市客,青裙锦带冶游人。

明代万历年间广东按察使盛万年写有《右江谣》诗③:

昭江滟滟连邕管,千崖赭碧清霜满。竹鸡格格啼榕林,修蛇毒雾愁浸淫。

鸟言卉服绣项渠,荒茅丛箐山头居。时平莫负思簩弩,夜雨丛祠赛铜鼓。

昭江,昭州之江。昭州是唐代岭南路的一州,即后来的平乐,昭江即今之桂江;邕管是唐代岭南西道的三管之一,治所在邕州,管理到左右江。从桂江到左右江千崖赭壁,竹鸡啼榕树,到处见少数民族语言和服饰,“夜雨丛祠赛铜鼓”。

明代万历时诗人徐渤《送凌云孚司马擢粤西太平郡守》诗④:

节钺西行象郡赊,褰帷闲看刺桐花。

匏笙吹月春驱骑,铜鼓阗云早放衙。

地过郁林装怪石,洞经勾漏觅丹妙。

朱轮奕世承恩宠,不忝当年万石家。

象郡本是秦代郡,后人泛指左江流域。明代太平郡,正是左江流域,这时还是“匏笙吹月春驱骑,铜鼓阗云早放衙”。

明万历五年(1577)甘东阳修的《太平府志》说到太平府的城隍庙里有伏波铜鼓,相传马援所置。(卷二,古迹志)

清代乾隆时人罗大钧写《丽江杂诗》,其中一首:

地纪穷南极,崚嶒别一天。灵岩无限好,仙迹傍谁传。

铜鼓埋荒草,香鱼产黑泉。休嫌风土薄,百越尽居边。⑤

清代有几个左江本地诗人写过有关铜鼓的诗文。

谢兰字雨阶,崇善(今左江区)人,道光十年(1830年)生,同治九年(1870年)贡生,在村镇教书40年,著有《笔花吟馆诗抄》,存诗二百余首,其中大部分是写本地风土人情的作品。其中有光绪戊寅(1878年)写的《诸葛铜鼓》七律五首,其中一首说:

云山万叠忽嵯峨,铜鼓声中唱凯歌。

安排石上风能击,处置溪边水欲磨。

巴客闻来秋雨暗,蛮奴听去夕阳过。

遗规不独传诸葛,东汉曾称马伏波。

黄焕中(1832—1911),又名玉田,思乐(今宁明县)人,清道光十二年(1832年)生,同治五年(1896年)贡生,光绪九年(1883年)投身黑旗军,追随刘永福二十年,中日甲午战后退居钦州,将平生所写诗词四百余首汇编成册,名为《天涯亭吟草》。其中有《铜鼓赋》,“以诸葛大名垂宇宙为韵”,将“诸葛大名垂宇宙”七字嵌入赋中,极尽铺陈之能事,他的看法是“溯古物于汉末,瞻遗器于蜀初,声闻暨于南服,利用出于草庐”“阅十二代而色已斑烂,留传今古,经千百年而音犹雄壮,久历居诸”。

曾鸿燊(1863-1933),字子仪,号瓶山,同正(今扶绥县)人,清同治初年生,光绪十九年(1893年)中举,宣统三年(1911年)当选为广西省咨议局议员,两次主编《同正县志》,著有《瓶山诗集》三卷,《瓶山文集》一卷。道光二十五年(1845年),永康(今扶绥县中东)北五里的旧县村农民耕地得一铜鼓,完好无缺。曾鸿燊在修《同正县志》时,写了一篇《铜鼓考》,详细记述了这面铜鼓的形制、纹饰和尺寸,并引用文献作了考证。同时,又写下《铜鼓歌》,用诗的形式记述旧县村铜鼓的形制、纹饰、色泽和音响,与《铜鼓考》互为表里。“西南蛮俗铜造鼓,不识何时瘗林莽。旧县村农耕山麓,道光之季忽出土。”这面铜鼓的形制是:“腰间束缩腹底空,兀若坐墩宛覆釜”。铜鼓的尺寸是:“径围六尺高尺五”。铜鼓的装饰纹样是:“四耳傍缀槌心滑,三十九环旋可数;圜面列踞六蟾蜍,二者负螺目瞪怒。”“雷纹回互疑籀篆,绿锈坚牢不窳苦。”铜鼓的声音:“声蓄镗答惊鸣蛙,铿应洛钟震激楚”。可以说,曾鸿燊是当代诗人中观察铜鼓最仔细,也是最动脑筋思考铜鼓的第一人。

清末民初,龙州诗人黄敬椿在《龙州风土诗》提到铜鼓:

骆交铜鼓费摩挲,犹记银钗扣处和。

铸自伏波搜不尽,曾偕舂杵葬山河。(《龙州县志·艺文》)

据民国十六年《龙州县志》记载:同治初年,上龙司有人携铜片求售,说是犁田得之。越旬,又于近地山沟得其一,纠众举之,触崩底角,古色斑驳,下承以坚木舂杵,土人既知为神物,不敢复毁,送入玄协神祠。其制面圆平,中厚边薄。近边有三足蟾六,环绕左旋,大约寸许,高相等,长倍之。中通,可穿绳而舁之。面径约二尺五六,心突起,旁镌古钱式及花草痕。足作圆桶形,高二尺许,小于面二寸许,上宽而收,腰束而下侈,文如其面。此鼓于光绪十六年(1890),苏元春经其地,见而携归连城。民纪八年(1919),谭浩明祖祠落成时,移入祠内。民国十年(1921)因兵乱,龙城失陷,此鼓不见,又不知流落何所矣。黄敬椿想必看到过这面铜鼓。

四、岩画与铜鼓的关系

从上述铜鼓发现和铜鼓文献来看,左江流域是冷水冲型铜鼓分布区,也是灵山型铜鼓分布区的西部边沿,再往西就基本上见不到灵山型铜鼓了。又是西盟型早期铜鼓的发源地。这些铜鼓流行年代是东汉至唐。没有发现汉代以前的铜鼓,并不能说明汉代以前这里没有流行过铜鼓。考古发现是有限的,不能排除以后会发现早期的铜鼓。

左江岩画制作年代是战国至东汉,岩画流行时期也盛行铜鼓,岩画停止制作以后,铜鼓还在继续使用,铜鼓文化一直传承下来。

注释:

①文内用正方形“□”代表的地方,均是整理者在整理这些字时因为看不清该字所以没有写出来,使得原文缺字。

②此诗收在《全唐诗》卷三百九十一。

③见朱彝尊:《明诗综》卷五十四。

④见《粤西诗载》卷十九。

⑤见(《三管英灵集》卷二十一)。

[1]陈远璋.左江岩画铜鼓图像的初步探讨[A].中国铜鼓研究会第二次学术讨论会论文集[M].文物出版社,1986.

[2]蒋廷瑜.古代铜鼓通论》[M].紫禁城出版社,1999.

责任编辑:谢雪莲

The Bronze Drum Culture in the Zuojiang River Basin

JIANG Ting-yu

(Guangxi Museum of Zhuang,Guangxi Nanning,530022)

The bronze drums in the Zuojiang rock paintings are found abundantly in the real life.The historical documents also recorded the bronze drum culture in the Zuojiang River Basin,and enriched the research contents of rock art.

rock painting,bronze drum,image

G623.4

A

1674-8891(2016)05-0025-05

2016-07-19

蒋廷瑜(1939—),男,广西兴安人,广西壮族自治区博物馆研究馆员,长期从事田野考古、地方史和民族史研究,对古代铜鼓有较专门的研究。

——鼓