基础设施投资与西部地区旅游业发展

——基于重庆实证研究

刘卓

(西南财经大学中国西部研究中心,四川成都611130)

基础设施投资与西部地区旅游业发展

——基于重庆实证研究

刘卓

(西南财经大学中国西部研究中心,四川成都611130)

就西部地区基础设施落后、旅游业发展欠发达的情况,研究重庆的基础设施投资与当地旅游业发展的关系。研究发现:一是重庆基础设施发展依然落后;二是旅游业的基础设施的投资项目结构、区域结构不合理;三是基础设施投资力度不够;四是投资与开发的对接不够。因此,合理规划基础设施投资,优化投资项目结构、区域结构,完善投资与旅游开发的各种方面对接,才能促进重庆甚至是西部地区旅游业的发展。

基础设施;旅游业发展;重庆

基础设施是社会赖以生存和发展的基本条件。世界银行认为,基础设施即使不能称其为牵动经济活动的“火车头”,也是促进经济发展的“车轮”。地处西部地区的重庆,始终坚持把基础设施建设放在突出位置来抓,使全市交通状况得到了很大改善,有力地促进了旅游业的发展。但受特殊区位条件和经济发展水平的限制,全市基础设施建设难度大,构建与旅游市场需求相适应的现代旅游基础设施体系的瓶颈制约还没有从根本上消除。为此,本文以重庆为例,剖析基础设施建设对西部地区旅游业的发展的实际中的影响和作用,着重研究基础设施建设对西部旅游业发展的重要性,并提出相应的政策建议。

一、重庆基础设施建设和旅游业发展现状分析

直辖以来,重庆除内河航道里程由于地理原因增长缓慢以外,全市公路线路里程、铁路营运里程都增长迅速。据统计,2015年重庆基础设施建设投资金额达到1911.45亿元,增长速度高达23.9%。正是因为交通方面的基础设施建设逐步完善,所以在2015年中国旅游城市吸引力排行榜上,重庆才有了力压上海、北京和成都等城市排名第一的基础。而上海福布斯第三次发布的2014年中国大陆旅游业最发达城市排名中,北京和上海分别占领第一和第二,重庆名列第三,充分说明基础设施完善对旅游业发展的先导性作用。

(一)交通运输方面

通车里程不断增加。铁路营业里程累计达到1774公里,公路通车里程累计达到12.74万公里,其中高速公路达到2401公里,新增高速路里程125公里(见表1)。

表1 重庆地区历年运输线路长度

建成线路不断增加。2015年黔江到恩施、开县到开江、铜梁到永川的高速公路以及重庆渝邻高速公路和机场改线工程建成通车。这些高速公路的开通使得重庆市内的旅游资源得到整合,各个区县之间的联系变得更紧密。大足石刻、仙女山、四面山、缙云山、茶山竹海、天生三桥、白帝城和钓鱼城等知名景点交通变得便利。重庆的内河航道总里程达到4451公里,使得重庆长江沿岸的旅游业得到发展,长江三峡、桃花源、小三峡和金刀峡等景点收益最大。重庆高速公路服务区得到软硬件改造,重庆高速公路冷水、武隆和大路服务区被评为全国百佳示范服务区,万州等10处服务区被评为全国优秀服务区。铁路、航运和公路等交通的完善对景区的的发展有着纽带的作用,重庆逐渐完善的交通使得景区资源得到整合,发展潜力大。

(二)旅游资源方面

旅游景区数量增加。2014年末,重庆拥有的国家A级旅游景区178个,2015年新增重庆江津四面山5A级旅游景区1个;4A级旅游景区63个,增加了14个;3A级旅游景区69个,增加了7个;2A级旅游景区38个,增加了4个;1A级旅游景区共2个。乡村旅游得到发展,拥有5个全国级休闲农业与乡村旅游示范县,18个全国的休闲农业与乡村旅游示范点。温泉旅游数量增加,2014年末全市已建成且正常营业的温泉旅游项目33个,拥有“统景温泉”“天赐温泉”等一系列温泉景点。旅游景区本身得到了发展,为西部地区旅游业的发展提供了最基础的作用,吸引游客游览,相应的基础设施才能够得到有效运用,才能达到景区和基础设施的良好对接。

(三)旅游配套方面

旅游星级饭店增加。2014年末重庆旅游星级饭店共249家,五星级酒店27家,新增4家;四星级54家,新增2家;三星级131家,新增10家;二星级37家,新增1家。旅游景区的星级饭店共拥有30273间客房,50325张床位。有绿色旅游饭店60家,比去年增加1家。推行旅游厕所革命工程建设,编制实行了《重庆市旅游厕所建设管理三年行动计划》,综合考核列全国第五,永川区、江津区、涪陵区、巴南区和綦江区等五个区被评为全国旅游厕所建设先进区。

景区设施不断完善。建成磁器口、丰都等景区客流监控系统,提高对重庆旅游景点的管理能力,组织旅游培训班24期,相关从业人员近2万人次,严格规定出境团队的审核管理,规范旅游市场秩序,积极处理旅游业相关安全监管和市场执法。完善配套设施建设和改善公共服务,为旅游景点本身的发展提供了有力的保障。

(四)旅游收入方面

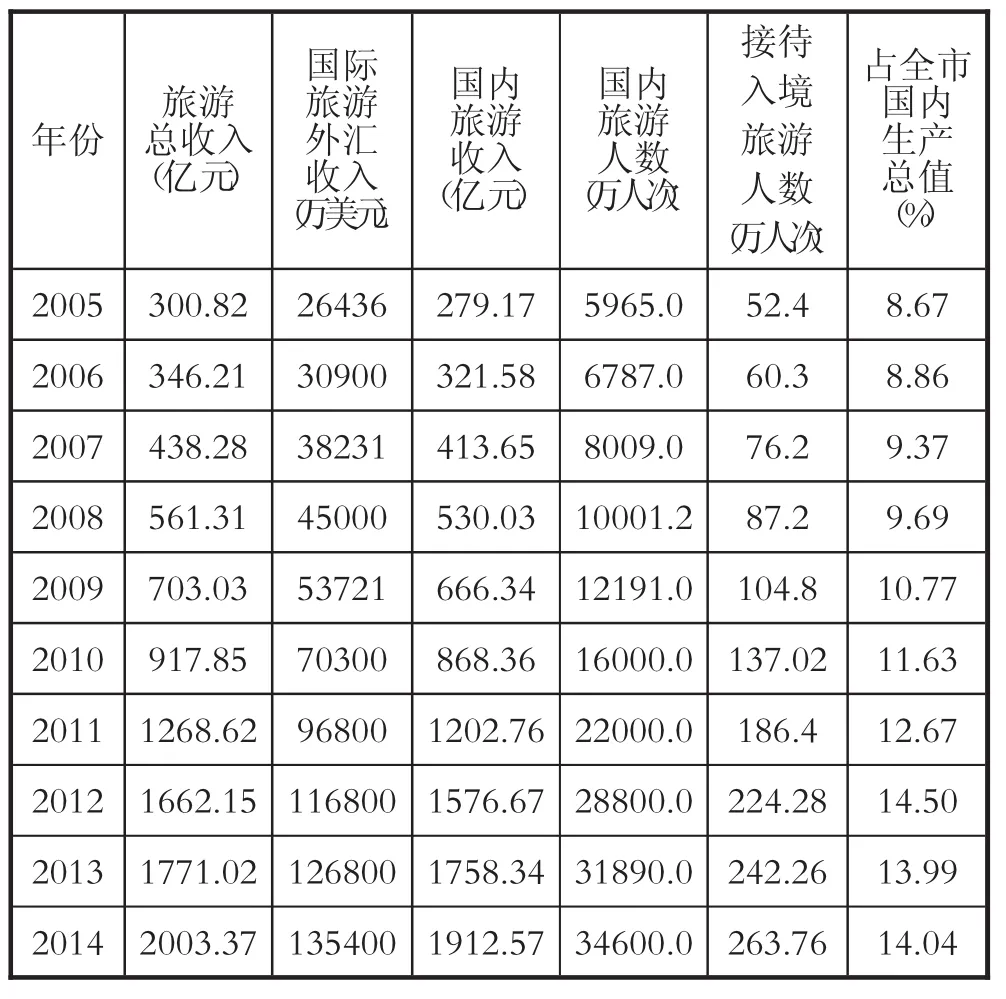

旅游市场快速增长。重庆的国内、入境和出境三大旅游市场在直辖以来得到了快速的增长。国内的旅游人数年均增幅达到21.7%,国内旅游收入年均增幅达到25.4%;入境旅游人数年均增幅达到21.1%,旅游外汇收入年均增幅达到21.5%;出境旅游人数年均增幅达到21.1%;旅游总收入年均增幅达到25%(见表2)。

表2 1997—2014年重庆市旅游业主要指标情况

旅游收入不断增加。2014年,重庆共接待了3.49亿人次海内外旅游者,其中263.76万人次是入境的旅游者,3.465亿人次是国内的旅游者;旅游总收入达到2003.37亿元,比去年增长了13.1%。其中,旅游外汇收入13.54亿美元,比去年增长了6.8%,国内旅游收入达到1912.57亿元。只在春节和十一两个黄金周期间,旅游收入就已经达到了124.71亿元。在清明、五一、端午和中秋四个小长假期间,重庆旅游收入达到133.25亿元,比去年增长了8.5%,占全年重庆市旅游总收入的6.7%。国内游客在重庆平均停留2.43天,人均每天花费551.6元人民币,参加一日游的游客在重庆平均花费350.5元人民币。入境的外国游客在重庆平均停留2.7天,人均每天花费190.19美元。数据表明,更好的基础设施会带来更多的游客和旅游收入,发展好旅游业首先应该建设好相关旅游基础设施。

二、重庆旅游业与基础设施发展中存在的问题

虽然近年来全市旅游基础设施、服务设施建设发展很快,旅游业收入所占全市GDP比例不断增加,但基础设施仍不能适应旅游发展速度的要求。主要表现在:

(一)旅游业的基础设施依然落后

西部大部分地区长期对外相对封闭,交通情况依然落后,复杂的地理结构使得修建道路的成本高、收益少。旅游基础设施建设好坏是直接影响旅游产业发展状况的物质基础,旅游景观的吸引力不仅需要其本身的旅游价值,也应该拥有良好的交通状况和相应配套设施。重庆直辖以来,虽然落后的基础设施建设现状有了很大的改善,但与旅游产业快速发展的要求对比,差距仍然较大。重庆多山多水,地质环境复杂,位于四川盆地的东侧交界处,修建铁路的难度高,绝非平原地区可比。在重庆正在修建的7条铁路中,有5条铁路桥梁隧道的比例超过了50%。其中,渝利铁路的桥梁隧道长度更是高达总长度的81%,13公里以上的特长隧道有2处,10公里的特长隧道有1处、9公里的长隧道有3处。高墩、深水、长跨和连续梁等特殊结构桥梁比例较高,平均铁路营业里程低于相邻省份,还没有贯穿南北的铁路干线,而且其中一些铁路更是长期处于超饱和状态。这些严重制约了重庆的旅游交通发展,阻碍重庆实现旅游强省的战略目标。

除交通外,旅游基础设施建设滞后的还有一个主要原因是西部地区目前没有建立多元化的旅游基础设施投资渠道,投资主要依靠政府投入。旅游业的发展对基础设施水平程度要求普遍比较高,所以重庆相对比较落后的基础设施阻碍了重庆旅游业的发展。一些景区缺少与景区相应的旅游配套设施,出现留不住游客的情况,大量游客游完景点后便直接乘车离去,缺乏吸引游客留宿的衍生亮点。除门票外,当前的旅游业对当地经济的作用实在有限。

(二)旅游业的基础设施的投资项目结构、区域结构不合理

旅游基础设施建设包括了多方面的基础设施建设,如旅游综合交通运输设施建设,旅游接待宾馆建设,旅游娱乐环境设施建设,旅游餐饮购物环境设施建设,重点景区和景点的道路建设,旅游标识系统建设以及供水、供电、通讯、厕所、垃圾处理和污水处理配套设施建设等。因此,旅游业的配套设施的建设需要一个漫长的建设时间,没有统筹规划基础设施之间的结构关系,还无法将各项基础设施联系起来,各个基础设施之间的关系相对分散,未形成规模效应。

基础设施建设主要集中在经济较发达地区,更好的基础设施建设能使得经济较发达地区更好的发展,而且更发达的经济能使得基础设施建设得到更好的建设,因此容易产生的“马太效应”。所以旅游业的基础设施,好的景区可能出现过度开发,差的景区可能出现缺乏开发的情况。

(三)基础设施投资力度不够

西部地区经济实力普遍落后,政府资金和民间资金能用于基础设施投资的不高,因此实际能用于基础设施投资的资金较少。西部地区多贫困地区、落后地区,地方财政无法腾出大额资金进行投资,但这些地区往往具有优良的旅游资源或者人文风情,形成一个恶性循环,亟待外部资金投入。直辖虽然给重庆带来了发展和机遇,旅游业的基础设施虽然在近几年中得到了较大的增长,但是短期内依然无法带来基础设施投资的一步而就的完善。基础设施的投资需要一个持续渐进长期投资才能完善。投资力度不光要增加,而且应该而长久。

(四)投资与开发的对接不够

旅游基础设施,小到最基础的景区设施,大到公路、旅游接待宾馆酒店及娱乐设施对接力度不够,很多景区只顾完善自己景区,忽略了周围配套设施的完善,增加旅行难度。能吸引人但是无法留住人的情况在西部地区旅游景点中体现得十分明显。西部地区的景区多,分散广布,所以对成套的基础设施建设难度增加,无法形成规模效应和集聚效应,对接难度大大增加,基础设施开发与其他行业的对接力度仍然落后,严重阻碍了重庆旅游业的发展。

综上所述,重庆旅游产业要实现快速发展,必须解决以上问题。因此,一方面,我们必须注意基础设施投资的增加和稳定;另一方面,应充分认识到提高对接程度对重庆旅游业的促进和完善作用,充分认识重庆的旅游业存在的问题,才能解决这些问题。

三、完善旅游业基础设施建设的政策建议

重庆旅游业的总收入与基础设施的投资联系非常密切,加强旅游业相关的基础设施投资,能够有力的促进旅游业自身的发展及其相关产业地位的提升,进而带动整个重庆的经济发展。因此,今后要增加基础设施投资资金,完善基础设施之间的对接工作,完善旅游景点内部的基础设施建设及周边建设。大力发展第三产业和环保的旅游业,将旅游业依靠优惠政策,扩大旅游业占全市GDP比例,才能使得全市经济向可持续方向发展。

(一)加强基础设施建设规模

首先要明确划分旅游基础设施建设的范围。具体划分出旅游交通运输设施建设、旅游宾馆建设、旅游娱乐设施建设、旅游餐饮购物设施建设、重点景区的景点道路和标识系统建设,还有供水、供电、通讯等设施的建设。正确意识到旅游基础设施的公共服务性质,划分好公共旅游设施投资与社会旅游设施投资的范畴,落实好政府公共旅游设施投资的职责。如旅游景区的道路、标识标牌,旅游景区的厕所、集散中心、咨询中心等旅游基础设施,都是投入金额巨大、资金周期较长、回报收益较少的公益产品,这些应该是政府对旅游公共设施投资的范畴,投资的主体应该是以各级政府为主。贫困地区应由上级政府进行资助来投资建设,从政府方面扩大基础设施的建设规模。

其次,要完善旅游接待宾馆、娱乐环境设施、餐饮购物环境设施等。吸引民间资本进入,充分发挥好市场经济的积极作用,同时政府要进行适当的引导。优先建立好公共基础设施项目,为社会方面参加到基础设施建设做好坚实的基础,从而带动旅游业及各项旅游业的相关产业的发展,从社会方面扩大对基础设施建设的投入规模。

(二)优化基础设施的投资项目结构和区域结构

把交通建设作为优化投资结构、增强发展后劲重要方面来抓,进一步完善立体交通网络,提升交通枢纽地位,抓好道路、供电通讯等基础设施建设。加快培育有核心竞争力的旅游景点,打造全国甚至是世界知名景点。发展现代商贸物流园、新商业步行街等商贸物流项目,加快建设一批文化旅游项目。

调整基础设施投资项目的区域结构,政府出面引导市场向经济欠发达地区投资,扶植培养潜力大的景点发展,以景区推动地区经济发展。调整基础设施建设的区域分布,完善设施布局,合理规划建设。

(三)扩大投资渠道,优化投资结构

要增加重庆市的旅游基础设施投资,最为应该优先考虑的是拓宽基础设施的各种投资渠道。政府可以进一步加大对基础设施建设的资金投入,一方面,增加对基础设施的投资,可以促进包括旅游业在内的重庆的经济发展;另一方面,可以拉动相关市场需求,加速重庆的经济增长。民间资本方面,可以采用公共设施的私人供给方式,吸引社会资本注入,向社会全面开放对旅游业的基础设施建设投资。外来资本方面,吸引外来资金的注入,为外资提供优惠政策和良好的行政服务,引导他们向西部旅游基础设施建设投入。

要优化投资结构,关键是扩大有效的投资,正确调整投资方向,使得已有的资金向基础设施的建设方面倾斜。多渠道的筹措项目筹集基础设施建设所需资金。支持发展村镇银行、小额贷款公司的发展,积极引进股份制银行,建立健全有效的银政、银企合作机制。积极创新有效的融资方式,吸纳并鼓励各类资金参与到旅游业的基础设施建设当中。全力优化项目建设的环境,切实加强对投资项目的管理,实行项目施工中的全过程严格管理,加强投资评审和绩效评价管理,切实提高政府投资的带动能力,提高投资的效益。

(四)完善投资与旅游开发的各种方面对接

旅游景区的开发,特别是大型旅游区的开发周期比较长,并且投资风险比较大。旅游行业是长线资金回收的行业,投资回报的期限一般比较长。旅游业关联的方面较多,吃、喝、住、行、游、娱、购等各方面都与旅游业关系紧密,并且涉及到的方面十分广泛。一个景区的规划建设不仅仅是景点的规划建设,还是空间布局、基础设施的建设规划。所以在开发旅游资源的同时,将开发旅游业和传统业务板块对接,才能将开发的风险降到最低,实现传统业务和景区开发合力发展,从而达到投资收益最大化的要求。而且将新兴的旅游业与传统业务对接,不仅能对资金的投入的风险进行控制,更能够在开发旅游业的同时将开发者过去的经验相结合。这样旅游业的投资者在投资时可以根据自己的优势,建设具有自身优势的特色旅游产业。

合理引入其他行业进入旅游业建设的途径。如生物制药的相关企业在开发旅游景点时,可以结合当地旅游景点情况,建设一个品味高雅的可体验和游览的种植园景点,这样种植园不但能够与企业的核心竞争优势充分对接,有力的人力和技术保障使企业的优势得到发挥。而且景点的建设也能保护环境,达到现在倡导的可持续发展的要求,同时还能带动当地经济的发展,支持产业扶贫,得到当地政府的政策和资金倾斜。发展这种新型旅游景点关系建设,使得新开发出来的旅游景点不仅具有观赏性,还具有实用性。

[1]王保乾.基础设施可持续发展的制度分析[M].兰州:兰州大学出版社,2005.

[2]古扎拉蒂.计量经济学(林少宫译)[M].北京:中国人民大学出版社.2000.

[3]李银,李岫.我国西部地区旅游业跨越式发展的路径分析[J].改革与战略,2011,(12).

[4]王保乾.论基础设施与西部民族区域开发[J].贵州民族研究,2005,(5).

[5]庞皓.计量经济学[M].北京:科学出版社.2010.

[6]王丽娅.民间资本投资基础设施领域研究[M].北京:中国经济出版社.2006.

[7]徐国祥.统计预测和决策[M].上海:上海财经大学出版社.2005.

[8]赵雅萍,吴丰林.旅游业影响下的区域经济差异协调机制与基本路径——以西部地区为例[J].经济问题.2013,(9).

[9]吴俊杰,王雯.基础设施投入与中国经济增长——基于我国1985—2010时间序列数据[J].前沿.2013,(9).

责任编辑:秦利民

F59

B

10.3969/j.issn.1009-6922.2016.06.05

1009-6922(2016)06-18-04

2016-09-13

刘卓(1993—),男,四川眉山人,西南财经大学中国西部经济研究中心硕士研究生,主要研究方向:人口经济学。