喹诺酮类抗菌药的临床不良反应观察

张德华

(大连市结核病医院,辽宁 大连 116200)

喹诺酮类抗菌药的临床不良反应观察

张德华

(大连市结核病医院,辽宁 大连 116200)

目的探讨喹诺酮类抗菌药的临床不良反应情况。方法 选取2012年3月至2014年9月我院收治的使用喹诺酮类抗菌药出现了不良反应的患者168例。对其临床资料进行回顾性分析。结果 各类喹诺酮类抗菌药中左氧氟沙星出现不良反应的比例最高;不良反应发生的形式主要有皮肤和其附件、神经系统、消化系统、呼吸系统等,其中皮肤过敏不良反应的比例最高;喹诺酮类抗菌药不良反应的发生于给药方式、患者年龄以及时间有关,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 喹诺酮类药物临床不良反应的监控应该继续进行,以保障临床抗菌药的合理应用。

喹诺酮类;抗菌药;不良反应;临床合理用药

喹诺酮类抗菌药是一类合成类的抗菌药物,广泛用于呼吸道感染、尿路感染以及腹腔感染等疾病的治疗。其作用机制为通过抑制细菌DNA合成而起杀菌作用[1]。而抗菌药物是一种外源性的物质,在进入人体后可以与机体内的蛋白质互相结合成为新的抗原,从而人体产生了特异性抗体,引起不良反应的发生[2]。本文选取我院喹诺酮类抗菌药出现不良反应的患者进行了全面观察研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2012年3月至2014年9月我院收治的使用喹诺酮类抗菌药出现了不良反应的患者168例。其中男性患者97例,女性患者71例,年龄为19~80岁,平均年龄(46.8±6.3)岁。

1.2 方法:回顾性分析发生不良反应患者的临床病例资料,采用Excel表格记录患者的一般资料,包括姓名、年龄、性别、引起不良反应的药物、原发性疾病、给药途径、给药时间、不良反应发生时间、主要的表现症状等资料进行分析。

1.3 统计学方法:采用SPSS20.0进行数据分析,计数资料用率表示,并进行χ2检验,P<0.05具有统计学差异。

2 结 果

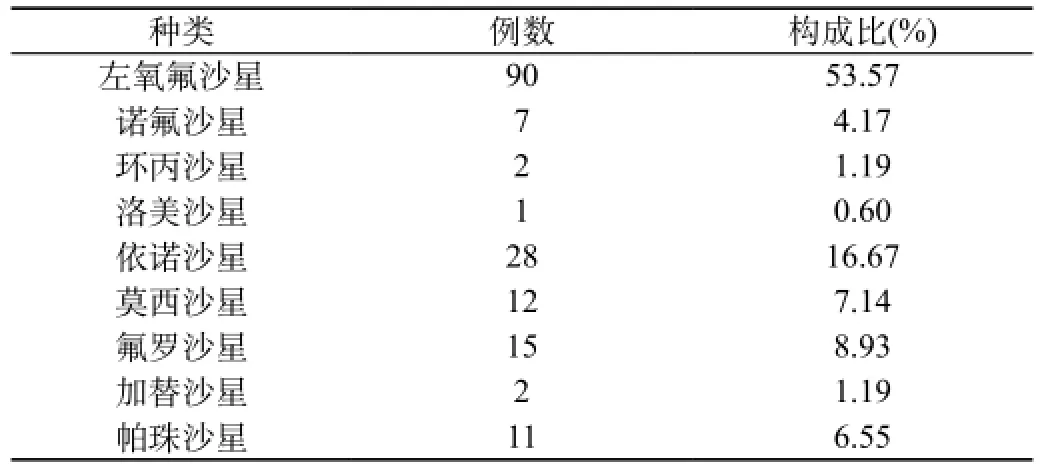

2.1 发生不良反应的喹诺酮类药物种类及所占比例:经统计分析,发生不良反应的药物主要有下表中的药物。其中左氧氟沙星发生不良反应所占比例最高,达53.57%。见表1。

表1 发生不良反应的抗菌药物种类及构成

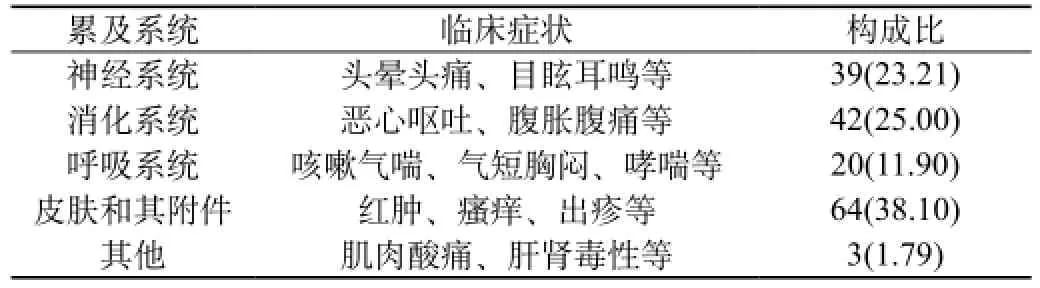

2.2 不良反应发生类型及构成:对不良反应发生的种类进行统计,发现有皮肤、神经系统、消化系统、呼吸系统等不良反应发生。其中出现皮肤过敏不良反应患者最多,占38.10%,见表2。

表2 不良反应症状及累计系统[n(%)]

2.3 不良反应相关因素分析:对产生不良反应的相关因素进行分析,包括性别、年龄、给药途径、给药后发生不良反应的时间等进行分析,发现年龄越大越容易发生不良反应,差异具有统计学意义(P<0.05),静脉给药后发生不良反应率较高(P<0.05)。

3 讨 论

喹诺酮类抗生素中左氧氟沙星不良反应发生率最高,其发生不良反应的机制可能是由于喹诺酮类药物以及其代谢产物可以与中枢抑制性神经递质γ-氨基丁酸(GAGB)进行竞争性结合其受体,使GAGB活性受到抑制,增加了中枢神经系统兴奋性,导致惊厥情况;另外由于喹诺酮类药物为脂溶性药物,容易透过血脑屏障,从而使这一不良反应更加明显[3]。

喹诺酮不良反应主要有消化系统反应、过敏反应、光敏反应、中枢神经系统损伤、心血管系统损害、呼吸系统、肝肾功能损伤、血液系统损害、骨骼系统有些甚至对机体血糖造成影响[4]。在所有不良反应中,研究发现过敏反应占比例最高,主要表现为皮肤瘙痒、皮炎、皮肤出现红斑等情况,有些严重患者甚至会出现过敏休克情况。其发病机制主要是由于喹诺酮类抗菌药物具有光敏反应,紫外线将药物氧化,形成了活性氧,从而将患者体内的环氧合酶激活,促进前列腺素的合成释放,产生过敏反应。静脉注射发生过敏情况最高,可能是由于静脉注射起效快,直接经血液循环进入全身,使体内代谢产生暂时性紊乱,导致各种不良反应发生。另外,老年人不良反应发生率很高,由于老年患者机体内各个脏器功能的减退,对药物适应力较差,如果老年患者服用,需要对其进行密切关注。由于喹诺酮类药物会对机体软骨生长造成影响,18岁以下儿童尽量禁止服用。

本文研究表明,各类喹诺酮类抗菌药中左氧氟沙星出现不良反应的比例最高;不良反应发生的形式主要有皮肤、神经系统、消化系统、呼吸系统等,其中皮肤过敏不良反应的比例最高;喹诺酮类抗菌药不良反应的发生于给药方式、患者年龄以及时间有关,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,喹诺酮类药物临床不良反应的监控应该继续进行,以保障临床抗菌药的合理应用,提高用药安全性、有效性。

[1] 林东昉,王明贵.喹诺酮类抗菌药的研究进展[J].新医学,2007,38 (1):49-50.

[2] 柏帆,王驰.4271例药物不良反应报告分析[J].海峡药学,2015,27 (3):236-237.

[3] 谭莉莉.喹诺酮类抗菌药物的临床不良反应[J].中国药物警戒, 2013,10(2):92-95.

[4] 陈辉.喹诺酮类抗菌药物所致临床不良反应的文献分析[J].北方药学,2015,12(4):158.

R969.3;R978.1

B

1671-8194(2016)36-0051-02