帝国共和:从“清皇”到“大圣皇”——关于“袁世凯加笔民国宪法草案”

李冬木 [日]佐藤亘 吉田富夫

帝国共和:从“清皇”到“大圣皇”

——关于“袁世凯加笔民国宪法草案”

李冬木[日]佐藤亘吉田富夫

摘要:“袁世凯加笔民国宪法草案”系诸桥辙次博士保存下来的墨迹文献之一,现存于日本新潟县三条市诸桥辙次记念馆,迄今未被公开。那么,这份“民国”诞生以前的手写“民国宪法草案”是一份怎样的资料?其意义何在?在此基础上是否有最终文本形成?如果有的话,那么定本又呈现于怎样的形态?作为“民国”的国体设计图,其在构想上与目前已知的同时期“宪法”设计又有着怎样的异同?在“民国”即将诞生之际,袁世凯方面还准备了一份以“大圣皇”取代“清皇”的所谓“帝国共和”方案,其“大圣皇”与“大总统”并存的国体构造,不同于目前已知的同时期任何一部正式公布的“宪法”,提供了不同于“君主立宪”或“共和立宪”的新构想,体现了宪法设计水准的某一到达点。

关键词:袁世凯;民国宪法草案;张琴;“大圣皇”;帝国共和

这里有必要对上述研究项目作一个简单的说明。

2010年11月13日,本文作者之一李冬木在诸桥辙次记念馆做了题为《诸桥辙次当中的中国》②的报告。这份报告是在接受诸桥辙次记念馆指导员佐藤亘代表该馆邀请之后,在听取佛教大学名誉教授吉田富夫意见的基础上起草的。此次合作,构成三人开展共同研究的契机。因为我们发现了另外一个不同于既往的评价诸桥辙次的视点,即他不仅仅是《大汉和辞典》的作者,更是中国五四新文化运动的见证人。“诸桥辙次与近代中国的关系”,才是与他的《大汉和辞典》相关的具有历史意义的贡献所在。为理清这一问题,三人结成研究团队,制定了研究计划,并有幸获得了“平成二十三(2011)年三菱财团人文科学研究项目资助”。经过两年的共同研究,完成《五四新文化运动的见证人——诸桥辙次在中国》一书,即将由北京三联书店出版。其研究背景和概要已写进结项报告里,兹引相关内容如下:

自1918年4月首次访问中国,到1942年3月,诸桥辙次访华可推测有十几次,其中最重要的是第二次,即1919年9月到1921年8月在北京留学的两年间。其受文部省派遣去学中国哲学和文学。在留学期间,诸桥辙次完成了有关“中国家族制”的调查研究,并产生了编纂《大汉和辞典》的动机,正式启动了其作为汉学家构筑下一阶段业绩的工作。这一时期刚好是中国近代史上“新文化”与“白话文学”迅速登上历史舞台,传统文化与传统文学急遽衰退的所谓新旧文化发生激烈冲突的“五四新文化运动”时期。诸桥辙次在调查研究中国的家族制的过程当中,通过与中国人的直接接触,亲身经历了中国近代史上的重大变革,留下了大量的宝贵的记录。

①原题「諸橋轍次と近代中国に関する基礎的調査·研究」,获“平成二十三年(2011)三菱财团人文科学研究项目资助”(平成二十三年度三菱財団の人文科学プログラムの助成),共同研究项目,历时两年完成。课题组成员三名:李冬木、佐藤亘、吉田富夫。

②此系受诸桥辙次记念馆委托,在该馆举办的“第二届纪念诸桥辙次汉诗大会”上所作的特约讲演,原题“諸橋轍次における中国”。

关于和中国学者的交往,诸桥辙次在《游支杂笔》和《我的履历书》当中曾做过部分介绍,但其收藏的笔谈墨迹和日记手稿等第一手资料,几乎都处在未整理状态。*「諸橋轍次と近代中国に関する基礎的調査·研究—五四新文化運動時期を中心とした中国学者との人的交流の視点から―」,『第43回 2012年三菱財団権研究·事業報告書No.173』,財団法人三菱財団,2013年。

具体而言,主要包括《笔战余尘附知交墨迹》、《笔战余尘残滓》、《儒林墨迹》、《辱知学人墨迹》、《辱知学人墨迹(二)》、《辱知清儒墨迹》、《先贤遗墨》七种和留学时的旅行日记手稿五册。我们所做的一项重要工作就是对这些资料进行整理和研究。于是便与《加笔草案》相遇了。

那么,这份“民国”诞生以前的手写“民国宪法草案”是一份怎样的资料?其意义何在?在此基础上是否有最终文本形成?如果有的话,那么定本又呈现于怎样的形态?作为“民国”的国体设计图,其在构想上与目前已知的同时期“宪法”设计又有着怎样的异同?本文拟就这些问题进行检证与探讨。

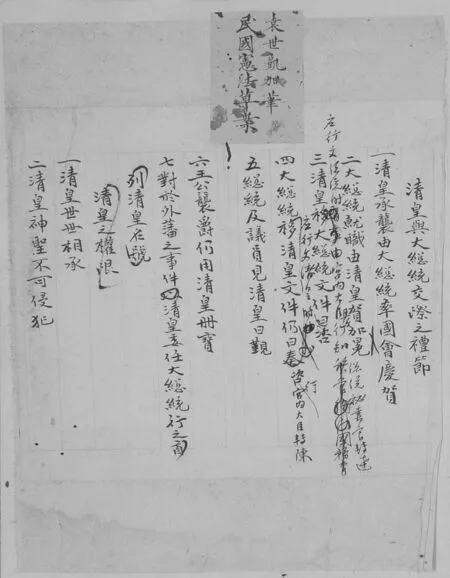

一、判读与转写

首先遇到的问题是判读与翻字的问题*判读与翻字作业原稿由佐藤亘制作,并获得南京大学古籍研究所卞东波副教授及其友人的帮助,在此谨致以衷心的感谢。。这是解读这份草案的作业前提。袁世凯“加笔”是一次所成,还是数次所为,现在无从判断,只能根据纸面作平面处理。兹将判读的结果翻字如下,亦借此机会求教于各位专家学者。下划线处为袁世凯“加笔”。

[12页]*所标页码为收存该墨迹的《儒林墨迹》页码,下同。

清皇与大总统交际之礼节

一清皇承袭,由大总统率国会庆贺。

二大总统就职,由清皇贺加冕。

三清皇应行文总统时,由宫内大臣具文行知。总统秘书官转达。移大总统文件曰咨。

四大总统应行文清皇时,咨行宫内大臣转陈。移清皇文件仍曰奏。

五总统及议员见清皇曰觐。

六王公袭爵仍用清皇册宝。

七对于外藩之事件,清皇委任大总统行之。首列清皇名号。

清皇之权限。

一清皇世世相承。

二清皇神圣不可侵犯。

[13页]

三清皇对于各种宗教有表彰之义。

四皇室经费由国会制定,不得议减。

五皇室原有之财产及王公世爵各仍其旧。

六八旗原有口粮,暂仍其旧,俟生计筹妥后,其从前营业之限制、居住之限制,一律蠲除,与汉民平等。

大总统之权限宪法

一大总统由国民投票公举。

二大总统任期以法律规定之。

三大总统以国民之委任,有外交、内政、军事之

专权。

[14页]

张琴,号治如,福建浦田人,翰林院编修,现住西城仙游

会馆。顺天高等学堂国文教员。

最难读的是袁世凯写在另一张纸上的字,也就是写在红框里的那些字。经过辨认,判读内容如下:

慰勉给假一月驳斥

公举

另无重枵(?疑似——笔者按)督速筹

覆

二、墨迹文本解读

诸桥辙次是怎样得到这份《加笔草案》的,目前还不清楚。因为除了“袁世凯民国宪法草案”这条另外粘贴上的附笺之外,诸桥辙次并未作其他说明。收存该墨迹的《儒林墨迹》共粘贴有七人墨迹,其中既有墨者本人所赠,也有诸桥辙次从1919年9月至1921年8月在中国留学期间购买,也有入手路径无法判明的。《加笔草案》属于第三种情况。我们试从笔迹、内容和起草者三个方面来推测其成文时期以及在清末民初的宪法制定过程当中所处的位置。

首先是从笔迹来看。正像在“资料一”的图片上所看到的那样,除了诸桥辙次所写附笺上的笔迹外,还有两个人的笔迹,一个是该草案起草者,即落款所记叫做“张琴”这个人的,另一个是在草案上“加笔”的袁世凯的。落款的存在,意味着《加笔草案》本身是完整的,不存在缺页的情况。

其次,是袁世凯写在另一张便笺上的字。其在内容上是否与《加笔草案》有关的确是个问题,但目前尚未获得结论。不过仅就术语而言,两者当中都有“公举”二字,即《加笔草案》当中的“大总统由国民投票公举”,和袁世凯字条里的“慰勉给假一月,驳斥公举”。这两种墨迹粘贴在同一页面上,其本身是否就意味着某种关联性?这并非结论,但在此不妨假设两者之间具有关联,权作一种假说。

那么,在这一前提下,《加笔草案》呈现出怎样的内容呢?

由以上解读可知,《加笔草案》由三部分构成,即(一)“清皇与大总统交际之礼节”;(二)“清朝皇帝之权限”;(三)“大总统之权限”。如果说这是一部“宪法”,那么内容未免过于简单,与其说是“宪法草案”,莫不说是宪法草案的“纲要”倒更为确切。

从内容的比重来看,这份纲要有三分之二的内容与清朝皇帝有关,主要是清朝皇帝的地位和待遇问题,还有王宫和八旗的地位及其待遇问题,余下的三分之一是大总统权限。大总统权限涉及三点:大总统选举、任期和权限范围。也就是说,在这份民国宪法草案的设计当中,在未来的“民国”=“共和国”里,“皇帝”与“大总统”同时并存,而袁世凯的“加笔”意见,也正呈现着他的思路,即他在认真考虑将来至少在礼仪上“皇帝”和“大总统”该如何交往。亦可由此推测袁世凯在设计宪法时所要面对的问题。仅就《加笔草案》的内容而言,可以说袁世凯面临的最大问题是民国如何对待清朝皇帝的问题,其次是民国成立后大总统的权限问题。这是两个他当时最为关心而且必须解决的问题。

草案的最后落款为:

张琴,号治如,福建浦田人,翰林院编修,现住西城仙游会馆。顺天高等学堂国文教员。

因笔迹与正文相同,所以“张琴”很显然是这份草案的起草者。他把自己姓名和身份写在了最后。关于这个人物,后面将要具体涉及到。

最后是袁世凯写在另一张便笺上的字。判读这些字迹颇费一番周折,消耗了很多时间。如上所述,在《加笔草案》和袁世凯便笺两种墨迹当中都有“公举”二字,即前者的“大总统由国民投票公举”和后者的“慰勉给假一月,驳斥公举”。倘两者内容相关,那么很显然,就意味着袁世凯反对“大总统由国民投票公举”。不过,这个问题还有待进一步考证和研究。

以上是就墨迹的内容所作的解读。接下来有必要对袁世凯和清末民初的宪法作一个简单的梳理,以明确这份资料所处的历史位置。

三、袁世凯与清末民初的宪法

即使通过以下简略年表*此表参照李宗一《袁世凯传》(北京:中华书局,1980年)作成。,亦可以看到袁世凯是怎样一步步走近权力的中心:

1885年驻朝鲜“总理交涉通商大臣”

1895年新建陆军督办

1898年工部左侍郎,统帅武卫右军

1899年山东巡抚

1901年直隶总督兼北洋大臣

1903年会办练兵大臣(另兼八职)

1907年军机大臣兼外务部尚书

1908年8月27日《钦定宪法大纲》

1909年上谕以“足疾”理由将其解职,回河南

1911年湖广总督、内阁总理大臣

1911年11月3日《宪法重大信条十九条》

1912年临时大总统(3月10日就任。1月1日就任的孙中山辞去该职)

1912年3月11日《中华民国临时约法》

1913年大总统(10月10日就任)

1913年10月31日《中华民国宪法(草案)》

1914年5月改内阁制为总统制

1914年5月1日《中华民国约法》

1915年12月12日中华帝国皇帝

1916年3月22日宣布取消中华帝国

1916年6月6日病死

如此看来,除1909至1911年间短暂的“足疾”外,可以说袁世凯至死都没离开过权力的中心。而另外一个众所周知的事实是,这个实权人物还和清末民初的宪法制定有着很深的关系。他在民国四年做了中华帝国皇帝,其为新王朝所取的“洪宪”年号,据说便有“宏大宪法”之意*J·チェン:《袁世凱と近代中国》,第246页。。

在我们的调查范围内,从清末到民国三十八年即1949年,曾有过八部宪法,分别为:

1.1908年8月27日(光绪三十四年八月初一)《钦定宪法大纲》(清政府,以下简称《钦》);

2.1911年11月3日(宣统三年九月十三日)《宪法重大信条十九条》(清政府,以下简称《信》);

3.1912年3月11日《中华民国临时约法》(孙中山);

4.1913年10月31日《中华民国宪法(草案)》(中华民国国会,又称“天坛宪草”,未实施);

5.1914年5月1日《中华民国约法》(袁世凯,以下简称《约》);

6.1923年10月10日《中华民国宪法》(曹锟);

7.1936年5月5日《中华民国宪法(草案)》(未实施);

8.1947年1月1日《中华民国宪法》(在台湾实施至今)。

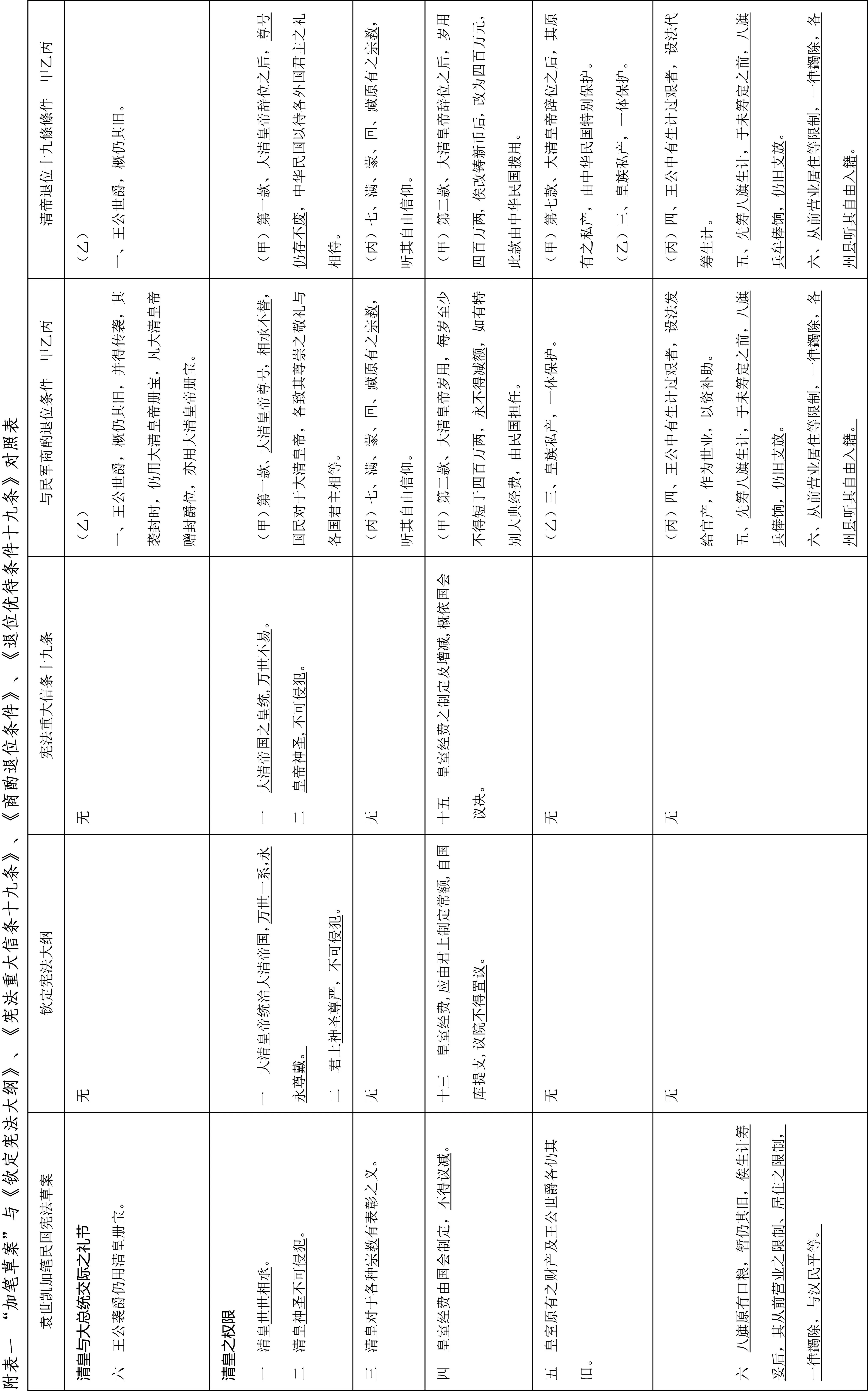

可认为其中的前五部都直接或间接与袁世凯有关。那么《加笔草案》在这五部宪法当中相当于那一部呢?回答是,仅就构造性质而言,没有一部宪法与《加笔草案》完全相同。因为在前五部宪法当中没有一部有“清皇”与“大总统”并存的构造。不过,若就具体部分而言,还是可以找到若干重叠或近似的内容。把《钦》和《信》拿来对照,则可知在《加笔草案》“(二)清朝皇帝权限”当中与前两者重叠的内容有三处。

《钦》:

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

十三、皇室经费,应由君上制定常额,自国库提支,议员不得置议。

《信》:

一、大清帝国之皇统,万世不易。

二、皇帝圣神,不可侵犯。

十五、皇室经费之制定及增减,概依国会决议。

《加笔草案》:

一、清皇世世相承。

二、清皇神圣不可侵犯。

四、皇室经费由国会制定,不得议减。

五、皇室原有之财产及王公世爵各仍其旧。

倘若可以假定《加笔草案》是在《钦》和《信》之后起草的,那么也就可以说其基本承袭了前两者当中保护皇帝权利的规定。接下来的问题是,除了正式颁布的《钦》和《信》两种文本之外,在皇帝权利等项规定上,是否还存在与《加笔草案》相类似的文本?回答是肯定的。

由“附表一”所见,关于皇帝权利的规定明显存在着内容上的类似性。据此(至少通过皇帝地位和“皇室经费”)还可以进一步推测《加笔草案》成立的时期。但在此从略,将留在最后予以明确。

除了皇帝权利的规定,《加笔草案》还出现了另一项重要内容,即关于“大总统”的条款。“大总统”三字,均不见于以上提到的四种文本。也就是说,在关涉宪法性质的意义上,“大总统”的出现在同时代宪法中意味着全新的要素。《加笔草案》全部16条,与“大总统”相关条款占了10条,其中最重要的是“清皇与大总统交际之礼节”中的第七条和“大总统之权限”中的第一、二、三条。因为这四条都跟“大总统之权限”直接相关。

通过以上文本比较,是不是可以说《加笔草案》即便不是袁世凯亲自起草,那么也和在清王朝即将结束民国即将开始的时间点上的袁世凯构想中的“民国”体制蓝图非常接近呢?在这份“民国”蓝图里,“清皇”与“大总统”并存,清皇“世世相承”,“神圣不可侵犯”,皇室财产、王公爵位乃至八旗权利皆受宪法保护;但清皇并不拥有实权,将实权悉委任于大总统;大总统“由国民投票公举”,也有“任期”,大总统“有外交、内政、军事之专权”。或许袁世凯就是抱着这样的构想“走向共和”的。

四、草案的起草者张琴

那么这份颇能体现袁世凯意图的《加笔草案》的起草者张琴,是个怎样的人物呢?从草案落款可知,该人“号治如,福建浦田人,翰林院编修”,在呈递草案的当时,“住西城仙游会馆”,系“顺天高等学堂国文教员”。这些信息在现今介绍张琴的文字中都见不到。“西城仙游会馆”不详,“顺天高等学堂”当时在北京西城区,即现在北京四中和河北师范大学前身*张亚群、史秉强:《从顺天府学堂到顺天高等学堂——河北师范大学校史溯源》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2002年第5期;参照北京四中网页http://www.bhsf.cn/index.php?id=247,河北师范大学网页http://www.hebtu.edu.cn/a/xxgk/lsyg/index.html.,2014年11月14日。。

《民国人物大辞典》中“张琴”辞条内容如下:

张琴(1876―),字治如,福建莆田人,1876年(清光绪二年)生,清贡生。1904年甲辰科进士,授翰林院编修,在乡创办崇实中学,后又创办兴化中学校,旋为京师闽学堂监督。1912年任福建省教育司司长,辞未就。1913年当选为众议院议员,任《亚东新闻》主笔。国会解散后,归里主持教育。1916年国会恢复后,仍任众议院议员。1917年任护法国会众议院议员。1922年第二次恢复国会时,再任众议院议员。*《民国人物大辞典》,石家庄:河北人民出版社,1991年,第891页。

除此之外,我们没找到第二本记载张琴的人物词典。诸桥辙次《大汉和辞典》也没有“张琴”条目。目前在互联网上可以读到一些关于张琴的资料*朱怀远:《袁世凯最终因何不得不放弃“共和立宪”》,《南方都市报》2012年11月15日;《张琴议员二三事》,莆田文化网http://www.ptwhw.com/?post=6752;张琴(书画家),http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A0%E7%90%B4_%28%E4%B9%A6%E7%94%BB%E5%AE%B6%29;张琴(清朝进士),http://b.baidu.com/subview/1333551/7710671.htm?fromId=1333551&from=rdtself#ref_[2]_7710671,2013年10月15日。,但这些资料几乎都要提到一本书并且引用其中的资料,即《反袁社论选辑》*张琴著,宪章选编:《反袁社论选辑》,福州:福建师范大学出版社,1986年。。也就是说,该资料选辑构成了历史人物张琴与现今的主要关联,值得重视。

前出朱维干系张琴弟子,关于张琴其人,其在《前言》中介绍如下:“吾师张琴,字治如,晚号石匏老人,福建莆田人。清光绪甲辰进士,授翰林院编修。工诗文,长于书法,并擅丹青,号称三绝,为时珍尚。”

关于《亚东新闻》以及其中的“反袁社论”,据同《前言》,《亚东新闻》系张琴与他人共同创办,“并被推为主笔。当时‘二次革命’前夕,袁世凯称帝日紧,师用‘持儒’笔名,每日撰写社论,评击其阴谋。对袁世凯指使刺杀宋教仁案、擅自同英、法、德、日、俄五国银行团签订二千五百万善后大借款案、中俄条约案、以及内阁与议会之种种黑幕,师一一严加指责,对当时议会政治亦大声疾呼,指陈利弊,深中肯綮,尤其痛斥袁世凯种种丑行,言辞激烈,揭发无遗,无所回避,振聋发聩,雷霆万钧。遂为袁世凯所忌,师遭拘禁,《亚东新闻》报亦被封禁而告终。”*张琴著,宪章选编:《反袁社论选辑》,第1页。

《反袁社论选辑》里收录了两期“模拟报头缩印版”,一期是“阳历中华民国二年五月一日号,第一百八十五号,本刊每日八页”,另一期是“阳历中华民国二年七月一日号,第二百四十二号,本刊每日八页”。由此可知《亚东新闻》从1913年5月1日到7月1日,在62天里发行了57期,而张琴“每日撰写社论”亦并非虚言。据此可推测,该报大约创刊于1912年10月间。因此,前出《民国人物大辞典》说“1913年……任《亚东新闻》主笔”,似不确。另外,《前言》说“辛亥革命后,师赴京任国会议员”,似乎也不确。因为张琴自己在《加笔草案》的最后写着“现住西城仙游会馆,顺天高等学堂国文教员”,可知辛亥革命的当时他人在北京,而不是革命后赴京。

很显然,由《反袁社论选辑》所呈现的“张琴”是一个与袁世凯势不两立的“反袁”斗士。这和起草《加笔草案》的“张琴”留给人的印象大不一样。那么,张琴与袁世凯到底是什么关系呢?从宪章所写《附志》可窥见到,张琴颇为袁世凯看重。袁为“笼络逊清文人为己用,任命先父为福建第一任教育司长。先父洞悉其奸,不肯就范,坚辞不就”。又,在《亚东新闻》上“逐日撰写社论,指名评击袁氏卖国殃民”之后,“袁氏终于老羞成怒,阳招先父议事,面责先父为‘书呆子’,不去福建为官,在京徒以禿笔喷人何?”这些虽看似对立,但却是熟人之间的对立,能让人感到某种相知与亲切。张琴虽不一定是袁世凯的“左近”,至少也曾经是可以相与“议事”的人。不是任何人写的草案都可以到袁世凯手里。更何况即使在《反袁社论选辑》的文章里,张琴也并非彻底否定袁世凯,把他说得一无是处,而还是把他视为可以原谅的“元勋伟人”:

袁氏执政以來,虽受群小迷惑,举措失当。然开创民国,自不失为元勋伟人。国人即甚恶袁氏,犹十世宥之。*《袁总统可以悟矣》,张琴著,宪章选编:《反袁社论选辑》,第71页。

就是这样一个也同样看重袁世凯,甚至寄希望于袁世凯的张琴,在武昌起义爆发后不久,在南北议和僵持不下,清政府和北洋势力的“君主立宪”与南方革命军的“共和立宪”各执一词,互不相让之际,向袁世凯呈递了前面所看到的那份宪法草案。袁世凯在上面作了加笔和修改。

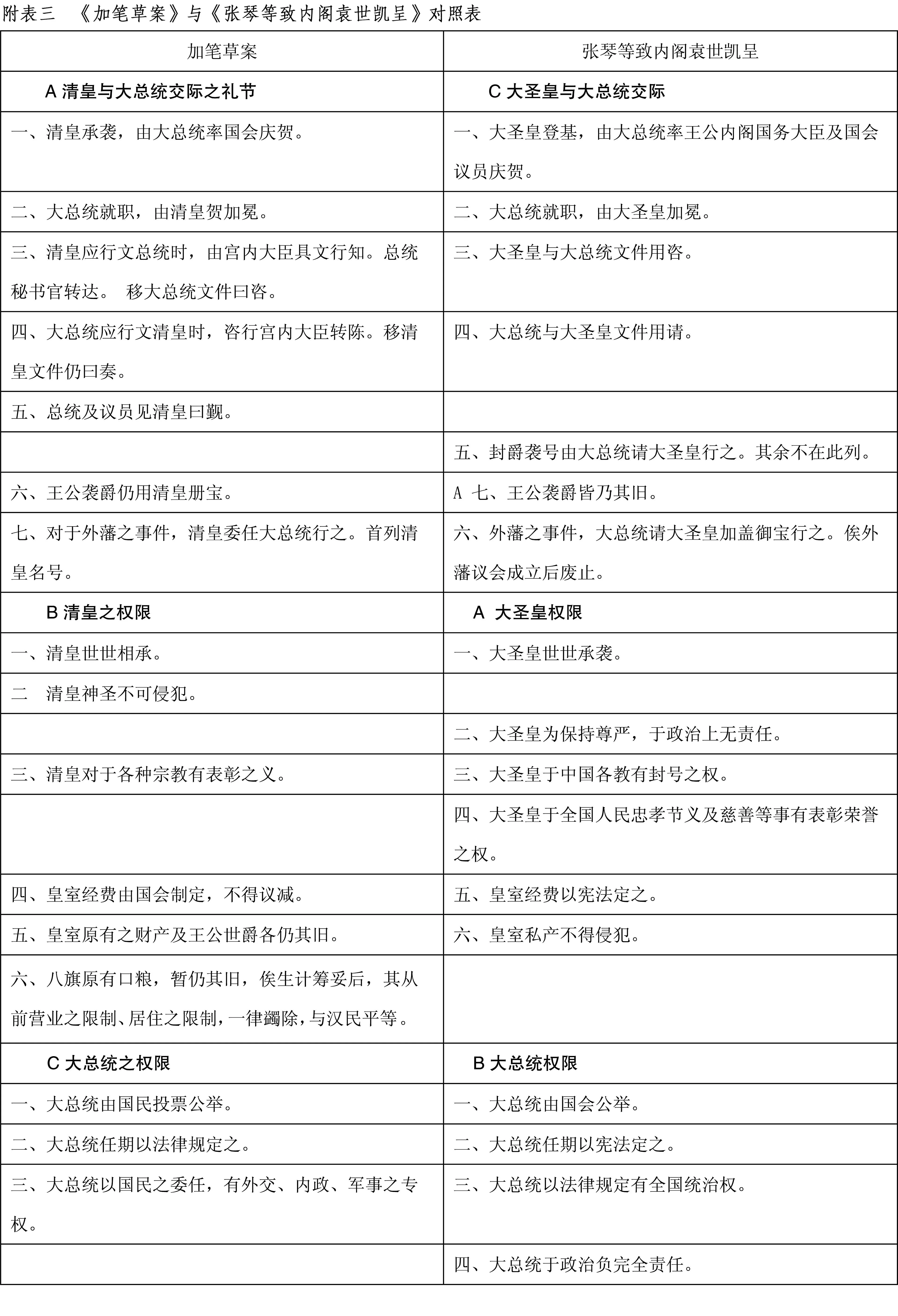

五、《加笔草案》的最终文本

如前所述,《加笔草案》最终是否有正式文本生成并且保存下来,一直是对其解读所要解决的问题。幸运的是,在比照完前面的四种“宪法”文本之后,一个偶然的机会,我们从《南北议和的清方档案》中找到了《加笔草案》在袁世凯“加笔”之后,正式致请袁世凯转呈皇帝和清政府的文本,即“军机处函件档”《宣统三年十一月□□日全国联合进行会代表张琴等致内阁袁世凯呈》(以下简称《呈》)所载文本*参见中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,上海:上海人民出版社、上海书店出版社,2000年,第161页。。据此可以明确以下四点:

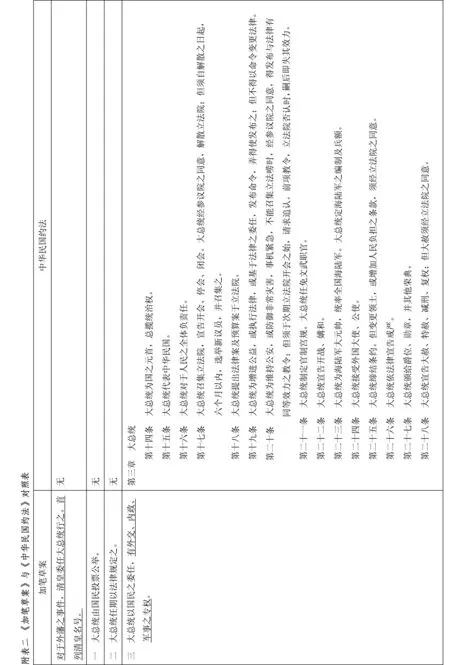

(一)《呈》除了将《加笔草案》A“交际”、B“清皇”、C“大总统”三部分的排列顺序变更为A“大圣皇”、B“大总统”、C“交际”之外,基本承袭了前者的内容主干。但应注意的是,在从《加笔草案》到《呈》的转变过程中出现了若干表述上的变化,其对应关系为“清皇”→“大圣皇”、“承袭”→“登基”、“咨”→“咨”、“奏”→“请”,“觐”→(无)、“外藩”→“外藩”、“各种宗教”→“中国各教”、“国民公举”→“国会公举”、“法律规定之”→“宪法定之”等。

(二)通过将两者内容对照“附表三”可知,袁世凯在“清皇与大总统交际之礼节”当中“加笔”的两条并未被后者所采纳,而写在“大总统之权限”之后的“宪法”二字,由后者的“大总统权限”当中的第二条体现出来,即把此前的“大总统任期以法律规定之”更改为“大总统任期由宪法定之”。

(三)这份“呈”,既然有袁世凯加笔修改过的底本,那么也就说明其在作为正式文件“致”袁世凯之前,袁世凯已经看过,并就内容跟起草者张琴等人商量过的,甚至某种意向就是袁世凯本人的授意也未可知。所以,将其解读为袁世凯自己关于“共和”的构想,似乎也并非言过其实。

可以说,《呈》是为解决君主立宪还是共和立宪之国体分歧,避免南北议和危机的一种政治解决方案。其强调这是一种完全“独立”的方案,“非迁就两可之间为调停计也”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第165页。,而是在此前公布的宪法信条十九条的基础上,参考各国政体所构想出来的“折中”方案:“尝旁考列邦政体,原本信条,折中乎英法之间,提倡帝国共和主义。尊皇帝为大圣皇,宣布共和政体,召集国会,公举大总统,草拟宪法,实行共和立宪,以冀早定国体而息政争。”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第162页。下划线为引者所加。其认为,在“时局危迫”的现在,“完全解决办法”即在于“宣布帝国共和”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第161页。。

所谓“帝国共和”的条文,如“附表三”所见。重要的是,《呈》不仅提出了条文,还阐释了制定这些条文的理论的和现实的依据。首先,作为前提,《呈》认为,目前议和双方“未得让步方法”,主要是因为“君主共和二义解释未明”,“此政治学说不明之过也”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第162页。,因此,其首先对各国政治制度类型加以辨析。

夫大权操之于一人,是谓君主立宪,日本、俄罗斯是也。大权操于议会,是谓共和立宪,德意志、英吉利是也。至于法兰西、美利坚二国,近人译曰民主、曰合众。谓为共和政体之一种则可,谓为共和政体之概则,则不可。若但言共和二字,则不在有世袭之君位与无世袭之君位明矣。此从法理上解释而绝无疑义者也。*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第162页。

这就是说,是否有“世袭君位”不应成为施行“共和”的障碍。紧接着,就从六个方面阐释了“提倡帝国共和主义”的“重大理由”,即“一、从法理”、“二、从领土”、“三、从国教”、“四、从种族”、“五、以党派”、“六、从文义”这六个方面得出“观察”结论,认为“此主义之适于今日也”。与上面已经看到的《加笔草案》相比,《呈》的最显著变更是将“清皇”改为“大圣皇”。这不仅仅是称呼上的改变,而是宪法政体设计上的重大调整和更改,因此以上六点“重大理由”也主要围绕“大圣皇”的阐释展开。

其次,设立“大圣皇”有利于维护“我国五大民族而成大帝国”领土统一。“今尊皇上为圣皇,藉宗教上之感情以联络藩属,并示我国民以无种族之见。如此,则五族相安,同力同心以图国力之发展,则政治改良愈臻完善。”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第163页。

第三,从“国教”即文化传统来看,共和政体当中保留“大圣皇”,“适于今日”。“政治构成,基于学说,学说发明,本于宗教。孔教重伦常,尊秩序,故造成君主政体。耶教尚平等,喜博爱,故造成共和政体。若改变政体直仿美国,是从宗教根本上变更之,无论圣贤大经大法深入人心不易变革,将来党派纷争,中国五十年内无日安席可断言也。夫皇帝之称,为嬴秦专制陋习,其不宜于人权发达之世,固不待言。尊为圣皇,于政治上无责任,深合帝力何有之义。”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第163页。既然有“大圣皇”,那么就要有“君臣二字”,但“按经传本义原为普通上下级而言”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。,所以“君臣二字,宜复古义,普通服职皆以相称”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。。这样,等级问题也就解决了。

第四,从种族上来看,“今尊皇帝为圣皇”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。,即由清皇来当圣皇,也不该成为问题。因为就连“三皇”当中的“黄帝”也来自巴比伦,“循黄河沿岸而进据中国”;盘古为黎族祖先,天皇、地皇、人皇又各有支派,“与黄帝不同族可断言也”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。。“然周礼外史,先秦博士皆称之为皇,通鉴前篇引之,未尝以戴异族为玷,则种族之嫌疑可尽释也。”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。

第五,“以党派观察”,“今日南人持共和主义,北人持君主主义,此特形势之禁格耳。……要皆以军队之势力为分峙。若彼此各立极端,或一党占胜利,此后党祸尤不可胜言”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。。在起草者看来,“南军签议条件,承认仍留大清皇帝名目,永传不废”加剧了南北之争,因此没有必要再保留这一导致动乱的“专制虚位”。“若尊为圣皇,使为国中一特别阶级之人,如天如神,高不可攀。国民得完全政权,以共谋治理一切。政党皆消纳于帝国共和之中。”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第164页。

最后,从“文义”上对“帝国”与“民国”加以辨析。“政治家谓有领土之国为帝国”,从这个意义上说,法兰西和美利坚虽然都称“共和国”、“合众国”或“民国”,但皆有藩属之地,实际推行的是帝国主义。因此,称之为帝国共和并无问题。在对“帝”和“国”两个字“正之”以古义之后指出:“如必别标民国,则世袭君主之政体当曰王政,民国公举大总统之政体当曰帝政民国。”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第165页。

如何处理清朝皇帝,是辛亥革命当中的一个重要问题。有学者指出,当时的革命派,把君主直接等同于具体的清朝皇帝,而没有更多地意识到“皇帝”其实是一种制度的结果*陈志让(Jerome Chen)认为:“那时争论的主要在立宪或革命,专制或民主,排满或不排满,把‘君主’这个观念和制度特殊化了,当作某种民族,某一个君主来讨论。”见其《张謇在辛亥前夕政治思想的转变》,《纪念辛亥革命七十周年学术讨论会论文集》(下),中国社会科学院近代历史研究所,1981年,第2289页。。《呈》的起草者们,或许在设想当中把“大圣皇”想定为现在的“清皇”,但并不看重作为皇帝的具体的个人,而是把“大圣皇”作为一种制度来考虑。这一设计,不仅解决了当时南北双方都要面对的清皇室问题,也为政治权力向共和国大总统过渡指出了一条路径。就这一点而言,其的确超越了当时僵持不下的“君主立宪”和“共和立宪”的宪法设计水准,而可以说是一种全新的构想。另据先行研究,面对政治志向和政治态度不透明的袁世凯,当时的梁启超派“以‘和袁慰革’和‘虚君共和’展开了相当活跃的政治活动”*[日]长井算巳:《辛亥南北議和交渉の経過》,东京:汲古书院,1983年,第504页。。这种动态是否作用到袁世凯目前不得而知,但至少袁世凯方面也准备了“虚君共和”方案这一事实,通过《加笔草案》乃至《呈》则首次获得确认。

《呈》是在张琴所作《加笔草案》原案的基础上完成的。《呈》最后的落款为“全国联合进行会代表张琴、李离、临时国民公会代表朱通儒、刘振源、宪政实进会代表宋育仁、于邦华谨呈”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第166页。。这是他们“会员等日夜研究,往复相商,意见相同”*中国史学会编:《中国近代史资料丛刊·辛亥革命》第8册,第165页。的结果。但如前所述,既然袁世凯在张琴的草案上有过加笔和修改,那么他在这份新宪法“草拟条件”的设计中,与起草者们至少应该是意气相投,“意见相同”的同志吧。

今天找出这一页,可以从中看到袁世凯和张琴等“书呆子”们在清末曾经使中国的宪法设计达到了怎样的水准。虽然他们都不是历史的胜利者。

[附记]本稿系“平成23年度(2011)三菱财团人文科学项目助成”和“平成25年度(2013)佛教大学特别研究助成”之研究成果。在翻字过程中,曾得到南京大学古籍研究所卞东波副教授的帮助,在写作和研究会上口头报告的过程中,曾得到京都大学名誉教授狭间直树先生以及京都大学人文科学研究所“现代中国文化深层构造”研究班(代表:石川祯浩)同仁极其宝贵的意见和相关资料,在此谨致以衷心的感谢!

[责任编辑曹振华]

资料一“袁世凯加笔民国宪法草案”原件照片

作者简介:李冬木,日本佛教大学教授(日本京都6038301);佐藤亘,诸桥辙次记念馆指导员(日本新潟县三条市9550131);吉田富夫,日本佛教大学名誉教授(日本京都6038301)。