浅论预设与修辞

王跃平

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

浅论预设与修辞

王跃平

(江苏师范大学 文学院,江苏徐州221116)

摘要:预设与修辞是两个不同的概念,有着各自的内涵、外延。修辞学与预设理论分属语言学的不同领域。但是,在许多地方二者又彼此交叠、彼此渗透、相辅相成,表现在:言语交际中,二者都不可或缺,都属于一种艺术活动;预设行为和修辞行为的发生都是基于对受话人认知语境的评估;预设设置活动对修辞行为具有制约作用,有时预设就是修辞的重要理据;预设直接或间接地参与了修辞格的构建。修辞学与预设理论存在着彼此对接的部分。探讨修辞与预设的关系,对于言语交际学、语用学具有一定的学术意义。

关键词:预设;修辞;预设行为;关系

基金项目:教育部人文社会科学基金项目“现代汉语预设触发语研究”(项目编号:12YJA740073);

江苏高校优势学科建设工程项目(项目编号:PAPD);

江苏省社会科学基金项目“现代汉语语气成分预设意义研究”(项目编号:14YYB006)。

作者简介:王跃平(1957-),男,江苏师范大学文学院教授。

中图分类号:H05

文献标识码:A

文章编号:1009-105X(2015)06-0081-05

关于预设与修辞问题的研究成果实在太少,据笔者的视野,迄今只有王希杰[1]、王德春和陈晨[2]、谭学纯和朱玲[3]、左思民[4]涉及之。王希杰先生的《汉语修辞学》第二章“交际的矛盾和修辞的原则”提出,预设(原文称作“前提”)是交际中的重要因素,指出“只有充分考虑到前提这个因素,才能有可能获得最佳的表达效果。……词语、句式、修辞方式的选择,都应当考虑到前提这一因素”[1]51。王德春、陈晨在《现代修辞学》第十三章“语用修辞学”论及修辞与预设的关联,指出“前提(即预设——引者注)”可“表达经济、简约”,“使言语富有含蓄性”;认为“修辞学中的许多修辞方法,如择语,辞格中的双关、委婉等,它们的运用都要利用前提和背景的原则原理”[2]541。谭学纯、朱玲的《广义修辞学》第十章论及预设对修辞的介入,指出:“预设先在地介入修辞活动,成为双向交流的认知前提。一种修辞表达,可能暗含了某种预设;一种修辞接受,可能认同了某种预设。”[3]400-434左思民重点提出并阐述了“价值预设”概念,指出“修辞讲究适切性,需要针对不同的人群采取相应的修辞措施,价值预设正是这些措施的重要涉及对象。”[4]总之,这些文献都有着预设与修辞关系密切之共识,启发我们要深入研究二者之间的关系。但是,应该看到,上述文献并没有真正就此问题做深入探讨①。鉴于此,笔者拟就预设与修辞到底具有哪些关系之问题作些探讨,以求教于方家。

一、 “预设”与“修辞”是两种不同的概念

“修辞”既可以指客观存在的修辞现象,包括修辞活动和修辞规律,也可以指修辞学;“预设”既可指客观存在的预设现象,包括预设设置活动和预设规律,又可指预设理论。二者的区分是显然的。

第一,修辞活动是“为了达到预期的最佳表达效果而对语言材料进行选择的过程”,是“运用修辞规律”[5]7的活动;而预设设置活动则是发话人(包括说者和作者)为了达到预期的最佳表达效果而对受话人(包括听者和读者)的认知语境进行评估、假定的过程,是运用预设规律的活动。修辞活动中对语言材料的选择过程,本质上是对同义手段(包括语言的和言语的,显性的和潜性的)或语言变体(包括地域的、社会的、言文的、语体的、风格的等)的选择;预设设置则是对受话人认知语境的评估和假定(即预设),假定的内容包括:哪些信息是受话人所知晓的(即“交际双方所共知的”),哪项信息是受话人所不知道的,哪项信息是交际双方所互知的(即对甲乙交际双方而言,信息P不仅双方共知,而且甲知道乙知道P,乙也知道甲知道P)等。

修辞规律包括修辞的原则(其最高原则是“得体原则”,其具体原则包括“均衡原则”、“变化原则”等)和修辞格、辞规。预设规律是指预设模式和预设实现条件,具体地说,就是预设触发语(包括特定的词、短语、句式、格式)与预设意义之间的内在联系,以及预设意义的实现条件。

第二,修辞活动只存在于言语交际活动中,它仅仅是对语言材料的选择活动,以达到最佳表达效果;修辞活动不涉及对非语言符号的选择问题。而预设设置活动则既存在于言语交际活动中,也存在于非言语交际活动中。在非言语交际活动中,交际主体涉及对非语言符号的选择问题。这时,他/她需要对对方的认知语境作出评估和假定,即假定对方对于特定的非语言符号的理解能力、文化规约,假定对方的价值取向、精神需求、物质需求等情况。这些假定就是预设。譬如,甲、乙两个成年异性朋友见面,甲想对乙实施问候之言语行为。这时,他/她是选择握手、拥抱,还是选择拥吻或其他动作?这就需要上述假定(预设)。

二、 修辞活动与预设设置活动密不可分

(一) 言语交际中,二者均不可或缺

人类的言语交际离不开修辞。“任何一次语言的使用都是在实现一次修辞行为,任何一个文本都是修辞性文本”,这是因为:语言并不是“外在于思想的东西,而直接就是思想的一个难以割舍的构成部分”,并不是先有思想后有语言形式的表达;“只有在与语言形式相互作用的过程中思想才能形成,只有被语言表达出来的思想才是我们可以认识的思想”[6]。同样,言语交际也缺不了对预设的自觉、不自觉的设置与解读。这是因为:人类的言语交际有两个特征:一是认知语境的相关性,即交际中的任何一个语言表达式都必然与某一(些)认知语境相联系;二是新信息向旧信息的转化性,即交际双方的认知内容不断由新向旧转化。而预设本质上是发话人对受话人的认知语境的假定;在交际过程中,受话人所获新信息向旧信息的转化过程正是发话人把原来认定的“新信息”再行设置为预设的过程。这可以从独白和对白两个方面进行分析。

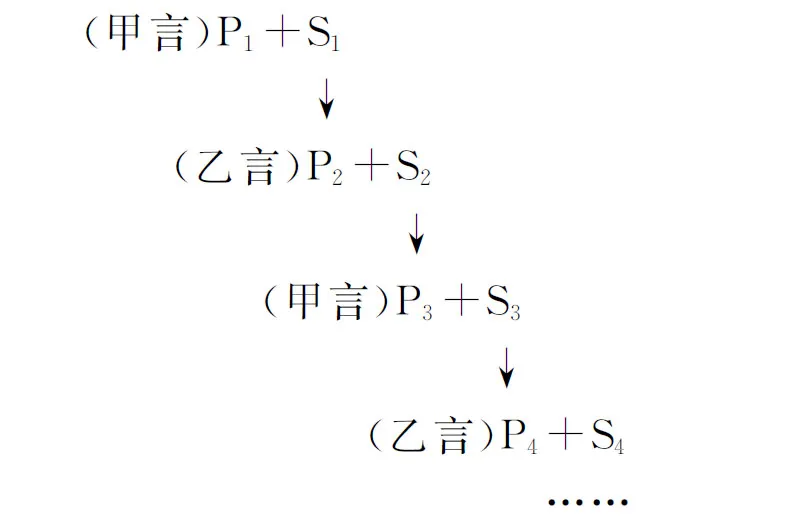

先从发话人独白这一方面看,对受话人而言,独白前面所说的每一句话的断言成分——新信息,都可以自动转化为后面所说的话的预设成分——旧信息。其理想转换模式为(P表示预设变项,S表示断言变项,↓表示转化。下同):

如,例(1)就是一个运用了顶真格的语段:

(1) 这阊门外有个十里街,街内有个仁清巷,巷内有个古庙,因地方狭窄,人皆呼作“葫芦庙”。庙旁住着一家乡宦,姓甄名费,字士隐。(《红楼梦》第一回)

其中,“存在十里街”、“存在仁清巷”、“存在古庙”等预设分别是由其前边语句的断言“这阊门外有个十里街”、“街内有个仁清巷”、“巷内有个古庙”转化而来的。

再从交际活动中对白方面看,“当两人交谈时,他们有着各方面的共同的背景知识,而且对整个世界有共同的知识。随着谈话的深入,说话的语境也不断深入。这就是说,可以认为必然为双方所共有的知识的范围在不断扩大。讲话双方已陈述过的命题可以成为下一个命题的前提(即“预设”——引者注)。”[7]406就是说,在双方对白中,甲方话语的断言成分(新信息)如果能被乙方正确理解,那么乙方会把此内容设置为自己话语的预设而进行交际。其理想模式为:

例如:

(2) 女儿1:客人来了!客人来了!

母亲1:菜买了吗?哦,昨天你爸买了不少菜呢。

女儿2:放哪儿啦?我取来捡一下。

母亲2:冰箱里,——你大哥家的冰箱。他家的钥匙在西屋床头柜的抽屉里。

女儿3:知道了,知道了。

在这里,女儿1“客人来了”是一个新信息,此信息自然转化为母亲1“菜买了吗”之语的预设(“客人来了是事实”——无此预设,母亲不会有此询问);母亲1“昨天你爸买了不少菜”又是一个新信息,此信息自然转化为女儿2“我爸把菜放哪儿啦”之语的预设(“昨天爸爸买了不少菜是事实”——无此预设,女儿不会有此询问);女儿2“我取来捡一下”又是一个新信息,此信息自然转化为母亲2“他家的钥匙在西屋床头柜的抽屉里”之语的预设(“女儿乐意捡菜”——无此预设,母亲不会有此陈述)。——当然,在其母女对话中还有其他预设意义,在此不必赘述。

总之,人类的言语交际离不开预设。没有预设就无法进行言语交际;没有预设,就没有高效率的表达;没有预设,就会使语言艺术失去半壁江山。因此,研究预设,掌握预设规律,并学会在语言实践中自觉地加以运用,无疑可以提高我们的语言表达能力(包括说的能力和写的能力)[8]。

(二) 预设行为的发生基于对受话人认知语境的评估,修辞行为的发生也是一样

一般认为,广义上的“认知语境”,即“人们所明白的一系列所能感知并推断的事实或假设构成的统一体”[9]69。换言之,就是一个处于交际中的人的知识的集合体,包括上下文知识、情景知识和背景知识(交际前原有的知识系统)。狭义上的“认知语境” 是指广义上的认知语境在具体交际中被实际激活的部分。如上所述,既然预设本质上就是发话人对受话人的认知语境的假定,那么这种假定必须建立在对受话人认知语境的评估之基础上,否则就无从假定。

修辞行为的发生也需基于对受话人认知语境的评估。修辞的根本目的就是“取得最佳的表达效果”,为此它讲究选择最得体的语言表达形式。 首先,说什么、说多少、怎么说必须与交际双方的信仰、文化观念、价值观念、知识结构和水平、思想修养、个性、爱好、家庭、辈分以及彼此的权势关系、亲疏关系等相适应;其次,说什么、说多少、怎么说必须与交际双方关于交际的时间、地点、场合、情景等方面知识相适应。而要做到这两点,就必须对受话人的认知语境进行评估,以准确把握受话人的信仰、文化观念、价值观念、知识结构和水平、思想修养、个性、爱好、家庭、社会地位以及对(发话人)自己的亲密程度等,把握受话人对当前上下文语境、情景语境的了解度。例如:

(3) 沈志远:(沈1)难道一点希望都没有了?(双关辞格)

刘芳:(刘1)什么?

沈志远:(沈2)我是说这仪器。

刘芳:(刘2)线都断了,接起来可没那么容易!(双关辞格)(叶丹、黄进捷《好事多磨》)

例(3)中,沈志远说出“难道一点希望都没有了”(沈1)时,是对刘芳的认知语境有所评估的,估计刘芳能够理解话语中的“希望”既指修理好这架仪器,又指修理好双方的情感裂纹,使破镜重圆。由于事实上刘芳不知道沈1中的“希望”的此双重所指,所以要提出刘1“什么”之问,以致沈志远要作出沈2“我是说这仪器”之遮掩性解释。——这一解释是沈志远对刘芳的认知语境进行重新评估的产物。惟其沈2“我是说这仪器”这一遮掩语被刘芳识破了,她才能从正面回答沈1“难道一点希望都没有了”之问,说出了刘2“线都断了,接起来可没那么容易”。刘芳说出此语也是建立在对沈的认知语境进行正确评估之基础上的,她估计他能够理解此语所含的双关义,即既指接上仪器中的断线不容易,又指接上彼此的恋情之线不容易。

总之,如果没有对受话人认知语境的评估,就不可能发生成功、有效的修辞行为。

(三) 预设设置活动对修辞行为具有制约作用

首先,在交际活动中,发话人使用某辞格或辞规时必须预设受话人是能够理解该辞格、辞规的。如果发话人认为受话人不能理解该辞格、辞规,那么他通常只能选择放弃使用该辞格、辞规。譬如,大人对小孩讲话,一般不会使用“双关”、“婉言”、“曲语”、“反语”、“映衬”、“定义”、“列举分承”等辞格、辞规。在国内的汽车尾部写上提醒别人的标语,可以运用比喻和拟人辞格,写上“请勿吻我”,或运用双关辞格写上“我怕羞(修)”。这是可以的,因为受话人都是能够驾驶汽车的成年人,他们能够理解此辞格的妙处和标语所实际表达的语义。但是,要是在儿童玩具(电动)车上写上“请勿吻我”、“我怕羞”之语,就不合适了。因为,儿童理解不了其中所运用的上述辞格。

其次,含有某个(些)辞格的话语,其语义往往关涉特定文化观念、价值取向。人们在说出该话语时必须预设该文化观念、价值取向是受话人所能接受的。比如,行驶在美国国土上的汽车尾部可以写上“饶了我吧,你赔不起”(其中运用了拟人辞格)标语,但在中国的汽车尾部就不能这样写,因为在中国人的文化观念中是憎恨炫富和以富压人的[5]75。

再次,如上所述,预设是对受话人认知语境的假设。发话人要实现自己的交际意图,他必须假定:哪些信息是受话人所知晓的,哪些信息是受话人所不知道的,哪些信息是交际双方所互知的;哪些信息可以悄悄塞在预设触发语中强加于对方,哪些信息可以通过巧设预设触发语让对方来证实自己(言者)的猜测……这些假定一旦确定,就会制约着对话语形式的选择。这种选择,包括对词、句式、语调(句调、句停顿、句重音)的选择*词、句式和语调都可以成为预设触发手段。,自然包括对修辞手段、方法的选择——修辞本身就是对语言的选择。譬如,“同语”(其典型形式是主宾词同语)辞格的选择,就受到预设设置的限制。人们之所以选择“NP就是NP”句式,是因为在发话时有这么一个预设,即:“NP具有NP的特质;如果NP的特定成员呈现出某些NP的特质——性质、状态、功能的话,那也是可以理解的”。例如:

(4) 战争就是战争。

(5) 女人就是女人。

例(4)预设“战争具有战争的特有属性;如果这(那)场战争呈现出它的特有属性(如破坏性、残酷性等)的话,那也是可以理解的”。例(5)预设“女人具有女人的特有属性”;如果这个(些)女人呈现出她(们)的特有属性(如软弱性,非理性等)的话,那也是可以理解的”。

又如,“比喻”辞格的选择,也要受到预设设置的限制。人们之所以选择“NP1像/是NP2(一样)”、“NP1像NP2(似的)”、“NP1仿佛NP2(一般)”、“NP1犹如NP2”、“ NP1有如NP2”、“NP1如/是NP2”等句式,是因为在发话时有这么一个预设,即:“NP1与NP2之间具有某种相似关系;NP2(喻体)具有某种属性”。例如:

(6) 星星犹如珍珠一样明亮。

(7) 她们从小跟这小船打交道,驶起来就像织布穿梭、缝衣透针一般快。(孙犁《荷花淀》)

例(6)预设“星星与珍珠存在相似关系,并且珍珠具有明亮的属性”。例(7)预设“她们驾驶小船与织布穿梭、缝衣透针存在相似关系,并且织布穿梭、缝衣透针具有快捷的属性”。

此外,像“顶真”(见例(1)及其分析)、“列锦”、“拟人”、“拟物”、“象征”、“定义”、“比较”等辞格、辞规的运用,都是受到预设设置限制的。

总之,在言语交际实践中,人们正是通过这些辞格、辞规选择来达到最佳修辞效果从而实现交际意图的;而辞格、辞规的选择往往受制于预设设置——有时预设就是修辞的重要理据。

(四) 预设直接或间接地参与了修辞格的构建

对此,我国著名修辞学家王希杰先生似乎早有察觉。1983年,他在《汉语修辞学》(第1版)中就提出“前提”(即“预设”——引者注)原则是重要的修辞原则之一。实际上,他已经看到了预设参与修辞格构建之事实。如“列锦”辞格的构建就是这样:

(8) 细草沙边树,疏烟岭外村。(金·张斛《佚句》)

这是“列锦”辞格的经典语例。殊不知,其中的两个句子,竟含有多个预设,即:“(近处)沙滩边上长着细草,长着树木”;“(远处)岭外存在一个村庄,那边冒着稀疏的炊烟”。

这告诉我们,没有预设设置,就不可能有列锦之辞格存在。

又如“婉言”辞格:

(9) A.你得对人家宽容点儿。

B.你也得对人家宽容点儿。(《现代汉语词典》第6版)

(10) A.我看只好如此了。

B.我看也只好如此了。(《现代汉语八百词》)

权威性辞书都认为,例(9)(10)中句B的语义比句A委婉多了。据此,我们完全有理由认为,例(9)(10)中句B使用了“婉言”辞格——尽管迄今为止,好像很少有人把这类表达视为使用了“婉言”辞格。其辞格的载体是一个“也”字*《现代汉语词典》(第6版)“也2”的义项⑤:“表示委婉”;《现代汉语八百词增订本》(2013:597)指出“也”“表示委婉的语气”。两辞书举的例子分别是例(9)(10)中的句B。,正是这个“也”字的出现,使语势大大减弱了、语气大大舒缓了。如果要问这个“也”字为什么具有如此表达效果?许多人未必都能够说得清楚。

其实,“也”是一个预设触发语。我们设特定单句为:

也P(x)

——其中x是“也”的焦点成分,也就是“也”的语义所指向的那个成分。

则:

“也P(x)”预设“P(┑x)”

——“┑x”表示“x所在的论域里的与x具有对立关系的元素,即x以外的元素”。

这里仅以例(9)中句B为例进行说明:例(9)中句B预设“别人(你以外的人)得对人家宽容点儿”。这一预设告诉受话人,既然同样要求“别人得对人家宽容点儿”,那么要求“你得对人家宽容点儿”也就不那么凸显了,于是,“你得对人家宽容点儿”的语义被淡化了。——这就是“也”具有“表示委婉”之语义的预设性理据。

美国语言哲学家塞尔认为,使用语言就像人类许多其他的社会活动一样是一种受规约制约的有意图的行为[10]63。认为,人类行为或活动的规则有两种:谐调规则(regulative rules)和构成规则(constitutive rules)* 塞尔可能是受到维特根斯坦的影响,维特根斯坦认为人类活动有两种规则,即:构成性规则和策略性规则(参见维特根斯坦《哲学研究》(李步楼译),商务印书馆1996年版第17页)。不过,维氏的“策略性规则”不同于塞尔的“谐调规则”,“策略性规则”其实不是活动规则,而是活动的技巧或艺术。。在笔者看来,消极修辞的辞规其实就是言语活动的构成规则,积极修辞的辞格其实就是言语活动的和谐规则;而预设设置其实就是构成规则与和谐规则的结合。也正是在这个意义上,王希杰先生才把预设视为重要的修辞原则之一。

(五) 修辞活动是一种“最有效地运用语言,使语言能很好地表达思想感情”的艺术活动;预设设置活动亦然。

例如:

(11) 为什么XX汽车的销售量总是名列前茅?(某汽车广告)

(12) 是什么力量使人们趋之若鹜?(某电器城广告)

例(11)(12)中运用了设问辞格,以至广告充满语言智慧。殊不知,此选词组句的过程也是巧设预设的过程。例(11)预设:“XX汽车的销售量总是名列前茅是事实,此事实的背后有着特定的原因。”其预设的奥妙在于:“XX汽车的销售量总是名列前茅”本是一个真假未定的判断,现在发话人把它设置为预设并悄悄塞进问句之中,使之获得“不可置疑”的属性。例(11)预设:“人们(对我们电器城)已经趋之若鹜了,并且存在着某种趋之若鹜的力量。”其预设的奥妙也在于把未定的判断(“人们已经趋之若鹜了,存在着某种趋之若鹜的力量”)处理为预设使之获得“共识性”、“不可置疑性”。左思民教授指出:“话语必然包含预设,那么,在修辞活动中利用预设就不可避免。”“修辞的要旨在于‘适切’,预设的产生条件也是‘适切’,这并非巧合,而是说话者遵循言语交际规律的结果。”[4]

此外,修辞与预设的关联性还表现在:修辞活动是具体的、动态的,它因事(旨意)、因境(语境)、因人(交际对象)而异,它不是固定的、僵化的,而是不断变化的;另一方面,它所遵循的规律——修辞规律却是稳定不变的。预设设置活动亦然,它也是具体的、动态的,也因事、因境、因人而异,也不固定、不僵化,也不断变化着;另一方面,它所遵循的规律——预设规律也是稳定不变的。

综上所述,一方面,预设与修辞是两个不同的概念,有着各自的内涵、外延;修辞学与预设理论分属语言学的不同领域。另一方面,修辞活动与预设设置活动又是彼此交叠、密切相关,表现在:言语交际中,二者都不可或缺,都属于一种艺术活动;预设行为和修辞行为的发生都是基于对受话人认知语境的评估;预设设置活动对修辞行为具有制约作用,有时预设就是修辞的重要理据;预设直接或间接地参与了修辞格的构建。修辞学与预设理论存在着彼此对接的部分。深入探讨修辞与预设的关系,有助于深化对言语交际问题的认识,有助于促进言语交际学、语用学的发展。

参考文献:

[1] 王希杰.汉语修辞学[M].北京:北京出版社,1983:51.

[2] 王德春,陈晨.现代修辞学[M].上海:上海外语教育出版社,2001:541.

[3] 谭学纯,朱玲.广义修辞学[M].合肥:安徽教育出版社,2001:400-434.

[4] 左思民.预设与修辞[J].修辞学习,2009(1).

[5] 王希杰.汉语修辞学[M].北京:商务印书馆出版,2014:7.

[6] 刘大为.言语学、修辞学还是语用学?[J].修辞学习,2003(3).

[7] [英]杰弗里.N.利奇.语义学[M].李瑞华,等,译.上海:上海外语教育出版社,1987:406.

[8] 王跃平.略论汉语预设研究的学术和应用价值[J].中国矿业大学学报:社科版,2013(3):127.

[9] Sperber & Wilson.Relevance:Communication & Cognition[M].Foreign Language Teaching and Research Press,2001:69.

[10] Searle,J.Speech Acts[M].Cambridge University Press,1969:63.