白裤瑶的影像节

李嵱

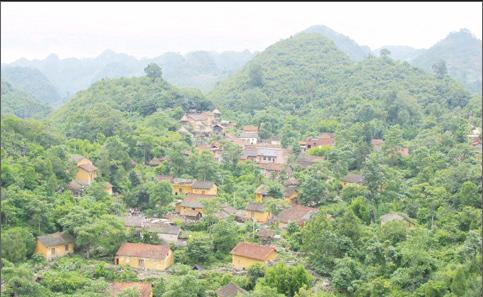

广西南丹一个只有三万人的瑶族支系—白裤瑶,成立了一个乡村影像小组,由一群在外打工后返回家乡的本土青年自发创立。

六年来,他们满腔热情用影像记录本民族的传统文化。六年后, 一个白裤瑶的乡村影像节即将在困惑与期盼中诞生。

“这群年轻人想法和祖辈不同,他们是活在当下的80后瑶族青年,受传统文化熏陶长大,但并不拒斥现代文明,身上有一种强烈的民族自豪感、天然的热情以及持久的勇气,这让他们的想法与外界颇为不同。”云南省社会科学院学者郭净说。

2015年12月10日,云南省社会科学院学者郭净刚刚从南丹县里湖瑶族乡怀里村考察归来,他这次考察的是瑶族的一个支系—仅有三万人的白裤瑶。

一个让郭净感触最深的事实是,无序的开发和旅游对这个闭塞的瑶族村寨已经造成了明显的冲击。

“尽管如此,和其他民族地区相比,这个瑶族村落仍保留着非常完整的文化体系。”郭净说,最让他惊异的是,一群本土生长的年轻人已经扎根在自己的村寨,用摄像机记录当地的乡土文化,不遗余力地探索着一条适合本土的、可持续发展的道路。

“我们是扎根在本地的青年人,我们做的事情没有退路,一旦搞砸了,我们自己的窝就乱了,接下来生活会很糟糕、很累。所以,我们会非常注意平衡,从自己本民族的需求出发,去思考,我们现在想做的事情跟自己民族的这种需求有没有冲突?即使外面人觉得很好,如果我们本民族很难接受这种东西的话,我们也会做出平衡。”80后瑶族姑娘黎夏说。

这些淳朴的瑶族姑娘和小伙子经过几年的探索,开始思索一个问题:“我们为谁而拍?”

2015年年底,他们第一次以白裤瑶乡村影像小组的名义通过互联网众筹一个乡村影像节。在宣传网页中他们写道:“在这个带有泥土味的影像展上,我们需要的不仅仅是娱乐,更需要的是彼此看到,找到希望。”

回家,组团,这个团队太重要了

2006年8月,瑶族姑娘黎夏大学毕业前曾在桂林一家农资公司上过半年班,饱受思乡之苦,毕业后她打算回到自己的家乡—南丹县里湖瑶族乡一个小小的村寨。

正巧,那一年广西民族博物馆在全区建起了十个乡村生态博物馆,其中有一个就设在里湖乡的白裤瑶地区,叫里湖生态博物馆,黎夏就跑到博物馆上班去了,当时想着离家近,有份工作也可以减轻家里的负担,没想到拿起摄像机,一下子就喜欢上了。

生态博物馆的一项主要工作,就是文化记忆工程,用影像记录民族文化。摄影是其中的基本功,黎夏在香港NGO(民间公益组织)“社区伙伴”的资助下,去参加了“云之南纪录影像展”。

在这个影像展上,黎夏看到了摩梭小伙子拍的《离开故土的祖母房》,还有来自青海“年宝玉则生态环境保护协会”的僧人和牧民拍摄的系列纪录片。

最让黎夏感到震撼的不是这些纪录片本身,而是看到一个个乡村摄影团队。“他们是一个团队过来的,而不是一个导演,而且又不是外来人,是本地的一群年轻人,因为喜欢自己的家乡,用现代的这种工具做一些记录,我就觉得挺有意思的。”黎夏说,“做这种乡土文化,看似好像功德无量,实际上很多人觉得做这种事情又没得什么钱,又不能促进当地经济发展,也不能解决生计问题,很多人就觉得年轻人吃饱饭没事做。但是如果有一个团队,大家互相取暖,给予力量的话,就觉得还是能坚持下来。”

黎夏觉得这个团队太重要了,有点像抱团取暖一样。回到家乡,她开始挖掘一些扎根在当地的年轻人,在里湖生态博物馆组织了一期培训班,邀请广西民族博物馆的老师来上课,教一些基本的影像技能。

得益于广西民族博物馆建立的乡村生态博物馆体系,以及一些非政府组织的推动,2007年以后,南丹里湖乡怀里村越来越多具有强烈归属感的少数民族青年参与到本土文化的记录和保护中,义务拍摄和记录乡亲们的生活点滴。

白裤瑶青年影像小组,突然之间就成了一股令人刮目相看的力量。

从一个人到两个人到一群人

“我们小组的成员全是白裤瑶。”31岁的陆朝明对记者说。陆朝明是黎夏发掘的第一个队友。

2006年,从广东打工返乡的怀里村村民陆朝明时常到家门口的博物馆玩,因为同龄,就跟博物馆的工作人员黎夏混熟了。那时候刚刚建馆,很多人来参观,组织村民表演铜鼓舞给游客看。偶尔有一场两场表演,黎夏就叫上陆朝明。接触久了,黎夏就鼓励他拿起摄像机。

2009年,里湖生态博物馆选拔村民去云南昆明参加培训,陆朝明幸运入选。在昆明待了十天,看到的片子里呈现的,都是村民们日常生活、服饰、习俗的片段,陆朝明当时脑海里就不断在回忆,“我们白裤瑶的婚礼、葬礼、蜡染等等,很多生产生活习俗,都是值得记录下来的。”

2010年,广西民族博物馆在融水安太苗族生态博物馆举办了摄影摄像培训班,陆朝明再次丢下手中农活,去培训了十几天。

回到村里,陆朝明在村寨里转来转去寻找突破口。一次,他在山路上偶遇一位正在“刻树”的老人,这是当地一种独特的生产活动—取粘膏,从树脂渗透出来的粘膏,是白裤瑶服饰纹样绘制不可缺少的原料。陆朝明突然意识到这是极好的素材,急忙赶去博物馆借了设备,跟拍了老人取粘膏的全过程……

当他的纪录片《取粘膏》在村里播放时,不少村民都好奇围观。他们没想到,平日里只能在电视上看别人,现在可以看到自己人了。看到屏幕上老人取粘膏的囧样,人群里发出愉快的笑声。陆朝明拍摄的老人有点遗憾地说:“早知道该穿件像样的衣服,里头穿得太邋遢,怪丢人的。”

陆朝明对老人家说:“你不要这样想,不用像电视里面穿的那么好,像个演员,你该穿什么就穿什么,该做什么事就做什么事。”老人最后跟他说了一句话,“哪天我不在了,这个片子还能让我的子孙后代看看,以前我的爷爷是怎么样的一个人。”陆朝明听了觉得很受鼓舞。

在公益组织“乡村之眼”和云南大学联合举办的第三届人类学纪录影像年度论坛上,陆朝明拍摄的短片《取粘膏》在电影院放映,并获优秀奖。这大大增强了他的自信心,此后只要一有空闲,便会带上摄像机走村串寨拍片子。

“其实我也没想到,自己会拿摄像机拍民族的东西,但是自从去培训跟一些老师接触后,老师说现在我们拍的一些东西,有可能五年到十年慢慢都消失了,但是这些东西在镜头里还能给我们的后人看一下,以前有这些东西,现在没有了。”不知不觉几年过去,拍摄已成为陆朝明闲暇时的惟一爱好,除了《取粘膏》,他还拍了《找菌子》《陀螺制作》等自然纯朴的白裤瑶生活。

“小组里面的成员都是村民,都没有接受过很高的教育,我也是初中毕业而已。”85后罗勇普通话说得比较流利,他从2013年开始接触到纪录片之后,就一发而不可收,现在是里湖生态博物馆临时工作人员。“可以记录自己想要记录的东西,同时也可以为别人记录。我特别爱拍老人,因为老人不经意间就过世了。有些老人过世很久了,村民看到我曾经拍的影像就会非常感动,我自己也非常感动。”

“我们年轻人自己来做一些事情。很多村民都说我们拍这些没有用,整天拿着摄像机来拍又没有收入。但是我们不想金钱的问题,我们只想民族文化传承的问题,现在我们已经有十几个这样的村民自己动手拍纪录片。”陆朝明说。

从黎夏,到陆朝明、罗勇、何文兵、陆金刚、何春……白裤瑶影像小组的兴起速度,让外来的NGO也颇感吃惊。

我们应该拍什么?

“就是纯粹地记录而已,日常生活。”每个白裤瑶小组成员都这么说。

在白裤瑶姑娘何春拍摄的牛角制作乐器纪录片中,可以看到牛角乐器制作者,在自家炉火边,头戴着白帽子,嘴上叼着烟,手中拿着一把弯刀靠在木墩上,慢慢削牛角皮,哐哐哐的,一边和村民聊天。

纪录片中的对话也全是生活化的:

村民:你怎么知道哪种牛角才吹得响?

牛角乐器制作者:牛角弯形,到这里慢慢伸直上来的好。

村民:你的技术是阿公传给你的吗?

牛角乐器制作者:阿公教一点,自己又加强练习。

村民:吹牛角嘴皮很疲劳吧?

牛角乐器制作者:应该是吹啦利(瑶族另一种乐器)更累一些,需要换气。葬礼上吹牛角是有区别的,送葬过程和回来的过程吹的不一样。

村民:我以为都是嗷嗷嗷嗷而已。

牛角乐器制作者:回来时不吹小调了。回来时这样吹的……

牛角制作艺人一边用嘴哼着小调,一边专注忙着手里的活。火盆里炉火正旺,黑黝黝的房间,小孩子在旁边随意玩耍。

牛角乐器制作者:牛角小,圆,平直,声音才好。

村民:你那代人会吹牛角的,是不是得到很多女孩子爱慕?

牛角乐器制作者:我们这代没有,阿公那代才有。

黎夏已经拍摄了《瑶纱》《瑶家酒》两部纪录片。第三部《我的爷爷》已经拍了两年,还没剪辑。

《瑶纱》是黎夏参加培训班后回乡拍摄的第一部纪录片。她走访多位白裤瑶纺纱高手,追踪记录了从种棉花、煮纱、绕纱、跑纱到刺绣、剪裁等30多道工序。通过稻草灰水、野山芍煮纱及绕纱、跑纱等一系列镜头,展现了白裤瑶妇女的心灵手巧。

这部处女作参加广西纪录影像展,获得最佳剪辑奖,但黎夏并不满意。“这部获奖作品的结构只是简单地按着工序流程拍摄,并没有多少自己的构思。作为一个白裤瑶人,怎么记录自己的生活才能更真实、更生动地反映生活的内涵和本质呢?”这个疑惑一直跟随着她。

此后拍摄的《瑶家酒》里,黎夏在如实记录姑爷酿造苞谷酒流程的同时,将镜头转向了白裤瑶人在葬礼中送礼酒、喝花酒的习俗,还包括老一辈悠然唱起的“瑶家酒”歌谣和口口相传的酒的传说。

“外人觉得这个民族太好酒了,每一天都醉,看不到背后是有很多礼节、信仰和价值观在里面,才会去喝酒、去酿酒、去拿酒。”黎夏想表现出瑶家酒背后的深层文化,但是她对自己的作品似乎还是不满意。“我还没拍出这种让观众看得清的意思,目前还没到那个程度。”

2014年,黎夏离开了里湖生态博物馆,开始借助白裤瑶协会这个平台做一些青年培训工作,并且申请了几个NGO项目参与管理。要做的事情更多了,没有太多时间去拍别人,她开始记录自己的爷爷。

黎夏的爷爷是个鬼师(巫师)。“像我们民族,这种鬼师传承非常神秘,而且越来越少。另一个,老人跟年轻人还是有代沟的,有点好奇他们是怎么样的一种追求,怎么样的状态。”

黎夏的爷爷外形和蔼可亲,也一直是摄影发烧友拍摄的对象。黎夏自己做影像后就比较好奇,有意想比较一下外面人跟本地人对影像的理解,所以她也拍了许多外面人拍自己爷爷时的画面。“这也是爷爷生活的一个方面,一个瑶族老人如何应对外面社会这种长枪短炮?”

“老人家真的很安静,我们年轻人太浮躁了。”黎夏感叹道。很多时候,她只是记录爷爷的日常生活,甚至很少运用对话。“谈着谈着,就把摄像当一回事了。有时候生活更重要。我只想做个忠实的记录者,不加任何个人的意思。”黎夏说。

黎夏觉得,他们与外来摄影者的区别在于,“我们可能不太想到怎么去创作一个片子,也不安排这种环节,比如摆拍什么的。本身我们大家是一个群体,所以跟他们是随意互动,以一个冷静的旁观者去看,相当于摄像机背后的人和里面的人大家是一块儿的。”

我们为谁而拍?

“乡村影像节是大家一直想做的一件事。”黎夏告诉记者。

不知不觉中,白裤瑶的影像小组发展壮大起来。这些兴趣相投的年轻人,在一起自发形成了一个松散的组织。除了其中八人在当地有工作,解决了生计问题,还有不少人迫于生活压力又出去打工了。

六年来,他们积累了几十部片子:有传统工艺的,有人物故事的,有返乡青年在家乡寻找生计之路,有留守老人,有服饰制作工艺,有丧葬节庆,既包含传统的东西,也包含跟现代社会接触以后的一些故事。“我们今年打算办一个自己的乡村影像节,在网上众筹。”

这也是白裤瑶的年轻人向父老乡亲证明自己的一个机会,是他们第一次以团队的名义出现在父老乡亲面前,活动牵头人是罗勇和小兵。

从一开始在外面拿奖,受到鼓舞,到现在他们开始反思:“我们到底为谁而拍?我们拍完后又要做什么?”这是一个痛苦但必不可少的过程。“从影像节可以看出,两个牵头人包括外界有很好的社会理念的NGO,都觉得我们办这个节要从我们自己角度,为了我们的父老乡亲。”

黎夏发现,对于白裤瑶的父老乡亲来说,他们能接受的最直接的影像不是纪录片,而是用瑶语翻译过来的电影。所以,团队这两年跟一些电影公司配合翻译瑶语电影,把一些经典的电影用瑶话翻译出来。“乡亲们过去看的只是画面,现在突然明白画面里面是什么意思,他们会很着迷、会开怀大笑。”黎夏说。

此外,黎夏还在想办法争取一些外界的设备资源,比如相片打印机呀,摄像机呀,帮助村民拍全家福,这些都是很受欢迎的。

白裤瑶是一个比较独特的民族,风情浓郁的村寨开始发展旅游之后,时常受到摄影发烧友、影像公司的干扰,怀里村也不例外。“他们经常来拍,拍完就走人了,村寨作为他们创作的基地,其实很多群众对这种影像是很反感的,谁知道你们又拍我们拿去干嘛?”黎夏的困惑在于:虽然是本地人,在团队没有建立起自己的信誉时,外界的影像混淆了这种概念,这使得他们难以得到村民的认同。而这种认同才是他们最需要的。

“我们蛮珍惜的,村民们不知怎么想,有些村民觉得拍这个根本没什么用。”陆朝明也有困惑,但比前两年淡定多了。“我们民族的传统不应该消失,但消失了也没办法。这个社会改变了,老人们不希望年轻人像他们过去那么辛苦。比如他们认为传统服饰的制作过程太繁杂,那干脆去外面买来穿,但是妇女们还是在不停做这些服饰。作为我个人觉得不管怎么样,能保留就保留,保留不下来也没办法。说抢救的话,我们也抢救不来。个人的能力太小了。”

“我们慢慢平衡,要受外面的影响,也要考虑本地人的想法。”黎夏说。

“当初觉得这个事情很吸引你,觉得很快乐,不带任何目的。现在更清晰认识以后,有些时候拿镜头心里面很沉重。”黎夏坦言,对于影像的传播,他们这些年轻人和外界想法也不太一致。“纪录片,相当于是一个文化记忆,我们目的是服务于本民族,至于对外传播,目前我们还在考虑以怎样的平台去传播。”

“我们年轻人没办法回避外面的生活,过世外桃源的生活,我们也要生存,也要面对现代社会的变化,在这种变化里面NGO会带有很强的理念引导我们,在一种视野上把我们提高到一种新的高度,但是这个只是思想上让你震荡一下,让你重新看看自己而已。最终我们是扎根在本地的青年人,我们做的事情是没有退路的,不可能像NGO做一个项目,不管成不成功,当是一种尝试就走了。”黎夏深有感触地说。

2014年10月,陆朝明开始在博物馆工作,生计问题得以解决,但时间精力受到限制,只能利用闲暇时间去村子里拍些东西。“乡村影像节,我们就想给村民看一下这些年我们在做什么事情,看一下我们做这个事情是好还是不好,就是这样想。”他说。

经过兴奋期、困惑期,白裤瑶的年轻人开始重新思考影像的意义。

寻找未来的“答案 ”

白裤瑶的年轻人遇到的困惑郭净很容易理解,“因为外界给这个民族村寨带来的变化实在是太猛烈了。”郭净说。

白裤瑶是瑶族的一个独特分支,有三万多人口,是现今民族文化保留得最完整的幸存者之一。 2007年香港社区伙伴在当地做社区保护方面的项目评估,郭净曾去考察过两次。这是他第三次去白裤瑶地区。

“那时候村子还好好的,什么都很完整,这次去整个村子的房子已经全部推倒,大批投资商进来,全部重建,搞旅游开发,一些村民去搞表演。”郭净说,“这种情况下,年轻人大批出去打工,跟家乡的关系越来越淡漠。”

白裤瑶也存在着和其他少数民族一样的问题,比如留守儿童、老人赡养、农田荒废、文化断代……如何在文化自信的基础上找到一条可持续的发展道路?借助影像的工具,留守的瑶族青年开始探索一条适合本民族的发展之路。

这个新兴的乡村影像小组给郭净留下了深刻的印象。“除了藏族,南丹白裤瑶青年群体成了中国乡村影像最多的一个群体。他们有困惑有焦虑,但是还在不停地做事情,不做这个情况会变得更糟糕,做的话在某种程度上会起到一点点作用,但不敢说作用有多大。”

2000年乡村影像刚在云南萌芽时,参与的村民大都是老年人,后来慢慢有中年人加入,到白裤瑶这个团队就变得特别年轻,全部都是80后90后。郭净告诉记者,在乡村影像的族群中间,有两个族群,一个是藏族,一个是白裤瑶,兴起得特别快。郭净认为,这跟两个方面有关,一个是他们文化的完整性,向心力比较强,第二个他们有独特的文化感觉。

“这个民族的生活虽然受旅游业冲击,变化得比较快,但依然是一个少见的体系完整的文化。而且白裤瑶的很多年轻人都会画画,有很独特的艺术感觉。这或许得益于当地妇女做自己的服饰,他们从小经过这样的训练,对色彩艺术和线条有非常敏锐的感觉。”郭净说。

在白裤瑶乡村影像节的众筹广告中,罗勇写道:“亲,还记得我们白裤瑶这一群热血青年吗?六年以来,举步维艰,在各方的努力和坚持下,终于形成了一支满身土里土气—白裤瑶乡村影像团队,首届白裤瑶乡村电影节,盼了N年,终于鼓起勇气决定借助社会各界力量筹办起来,这是一次回顾过去、展望未来的阶段性展示。”

对这个年轻的团队来说,在白裤瑶聚居的村寨和传统节日“年街节”展映团队多年来拍摄的文化纪录片,无论是对影像的思考,民族文化的传承,以及未来之路,都是一个新的起点。

“所以,今年年街节期间的影像活动对他们非常重要。”郭净说。“影像跟当地村民有一个直接交流,有一种直接的反馈,这种交流非常重要。”

(图片由受访者提供)