“巩固家庭”机制的建立、运行与解体——基于对乌鲁木齐市天山区离婚纠纷解决机制变化的个案考察

肖建飞,王 新

(新疆大学,新疆 乌鲁木齐 830047)

“巩固家庭”机制的建立、运行与解体

——基于对乌鲁木齐市天山区离婚纠纷解决机制变化的个案考察

肖建飞,王新

(新疆大学,新疆 乌鲁木齐 830047)

摘要:本文基于建国以来乌鲁木齐市天山区离婚纠纷解决机制变化的个案,考察以单位制为基础的人民调解、登记调解与司法调解相结合的“巩固家庭”机制建立、运行与解体的过程,分析“巩固家庭”机制的观念基础、基层权力体制及基层社会的组织形式。在此过程中,其他参与主体相继退出,人民法院的职能从抑制婚姻解体的最后防线,转变为离婚纠纷解决的单一主体,同时亦有大量婚姻关系通过非司法途径解除。

关键词:乌鲁木齐市天山区;离婚纠纷;“巩固家庭”机制

以离婚纠纷为典型,婚姻家庭纠纷解决机制的变化可以作为分析不同时期国家基层权力体制的运作目标和运行方式、当事人婚姻家庭观念和行为的“社会数据库”。然而,在不同的时空背景下,这个“社会数据库”的内涵却存在着极大的差异,这主要取决于当事人身处的“规范环境”,包括正式制度(法律制度、司法程序等)和非正式制度(基层权力的运作方式、基层社会的组织形式、意识形态、社会道德、公共文化等)。非正式制度不仅能够塑造婚姻当事人的观念和行为,而且也能在很大程度上影响司法权力的运作。

本文仅是一个区域性个案研究。就政治、经济、人口、文化、地理等因素而言,在全国31个省会城市的辖区中,乌鲁木齐市天山区不以典型性和代表性见长,却以人文环境的多元性和复杂性出众。在乌鲁木齐市的7区1县中,天山区是历史悠久的城区,也是少数民族常住人口最多的城区。*2010年末乌鲁木齐天山区常住人口为696277人,其中少数民族人口272316人,占该区常住人口的39.11%。参见新疆维吾尔自治区人民政府人口普查小组办公室编:《新疆维吾尔自治区2010年人口普查资料》(上册),中国统计出版社2012年版,第34页。少数民族常住人口和流动人口较多,使得该区兼有南北疆的特点。因为经济贸易、文化教育、行政管理、公共服务等原因,城区内不同族群间的各种关系盘根错节;但就婚姻状况、居住格局而言,“教内婚”、“民族内婚制”*“教内婚”即同一宗教信仰者之间方可缔结婚姻关系。“民族内婚制”即婚姻的缔结只能在本民族内部成员间进行,排斥与别的民族互相通婚。使得不同族群各自的亲属关系网络相对封闭,同族聚居的现象也较为明显。当然,随着现代化进程的不断加快,旧有的民族传统、宗教习俗也正经受着冲击;同时在人口流动、社区重建的过程中,社会关系也处于不断重构和整合之中。新疆一直是离婚现象高发地区,*建国以来,新疆离婚率始终居各省区之首。2010年我国平均离婚率为2‰,新疆离婚率为4.51‰,是全国平均离婚率的2.25倍。参见《中国统计年鉴》(2011年),表21-33 “婚姻服务情况”,国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexch.htm,访问日期为2013年1月1日。在天山区这样一个文化多元、多族群聚集、社会问题集中的城区进行婚姻家庭问题调研,从某种意义上说能够更好地把握新疆经济、社会、文化发展的脉搏。

一、“巩固家庭”机制的观念基础

1950年《婚姻法》以毛泽东的“走出家庭”为立法指导思想,该法完成了废除封建婚姻的历史任务,确立了新民主主义婚姻关系,同时也肯定了婚姻自由原则。巩固新民主主义婚姻制度,即“巩固家庭”的重要职能则由基层组织、民政部门、司法机关承担,这意味着由人民法院来履行限制草率离婚的职能。

(一)“走出家庭”的政治社会动员

1944年毛泽东提出,在革命根据地要把家庭改造与群众运动结合起来,应大力提倡“走出家庭”,即走出封建农民家庭,打破封建婚姻传统和制度。他认为,“农民的家庭是必然要破坏的,进军队、进工厂就是一个大破坏,就是‘纷纷走出家庭’……扩军、归队、招工人、招学生(这后两项必多)、移民、出外做革命工作、找其他职业等等,都是提倡走出家庭”。[1]“走出家庭”这一政治社会动员的批判对象是封建宗法观念,动员的直接目的是把农民子弟从封建政权、族权、父权的束缚中解放出来。

20世纪40年代,“走出家庭”的最终目的是参加革命;50年代以后,“走出家庭”的最终目的则是参加社会主义建设事业,包括支援边疆的生产建设。毛泽东在新中国成立之初时说,“《婚姻法》是有关一切男女利害的、普遍性仅次于宪法的国家的根本大法之一”。[2]1950年《婚姻法》以废除封建婚姻制度、改造封建家庭关系为立法目标,基本精神是“废旧立新”。该法第一条开宗明义,“废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法利益的新民主主义婚姻制度。”新中国成立的最初几年里,贯彻落实《婚姻法》需要国家力量的推动,不仅仅是依靠宣传机器发动政治社会动员,还逐渐建立起婚姻登记、户口、生活资源按户配给等各种配套性制度。当然,宣传《婚姻法》运动需要人民法院通过判决离婚解除封建婚姻关系,实现对旧式家庭的社会主义改造;宣传运动结束后,也需要人民法院通过调解和好与判决不予离婚,来维护新民主主义婚姻关系。

(二)“巩固家庭”与司法职能

从“走出家庭”到“巩固家庭”这一婚姻家庭制度基本原则的转变,也可被视为新中国初期重新构建“家国一体”*“家国一体”也就是“在党的一元化领导和国家的统一计划下,公与私、社会与家庭、国家与社会高度一体化”。详见左际平和蒋永萍著:《社会转型中城镇妇女的工作和家庭》,当代中国出版社2009年版,第27页。治理模式的重要支撑。婚姻家庭是国家建设的重要组成部分,“政治进步”、“劳动生产”是理想家庭的标准,家庭组建强调的是“志同道合”而非“情投意合”。 20世纪50年代中后期至80年代,新疆北疆地区的婚姻家庭制度及实践与内地趋同,无论是政府宣传、司法实践,还是在社会道德层面上,均对离婚持以强烈的负面评价。个人有离婚意愿的(尤其是因作风问题),会被贴上“资产阶级腐朽思想”的标签,而且会影响个人前途。基于追求个人幸福的目的提出离婚,不惜承担社会伦理裁判、组织纪律惩罚,乃至承担被开除公职失去生计来源的风险,需要极大的勇气。

直至20世纪80年代,新疆民政部门使用的结婚证上都还印有两句毛主席语录:一句是“实行婚姻自由,男女平等”(出自《论联合政府》);另一句是“真正的男女平等,只有在整个社会的社会主义改造过程中才能实现”(出自《妇女走上了劳动战线》一文的按语)。直至1980年,政治立场问题,包括对国家领导人“妄加评价”,仍会影响家庭关系。1980年的一起民语案件*天山区法院历年受理的离婚案件中,少数民族当事人都占较大比例。部分案件审理过程中使用少数民族语言进行庭审,司法文书使用少数民族文字制作,以维吾尔语言文字为主,个别案件使用哈萨克语言文字和柯尔克孜语言文字(以下简称“民语系案件”或“民语案件”)。 调研期间,作者依据受案顺序,调取了天山区法院1980年、1990年、2000年、2010年—2012年度的卷宗各100份,共计600份,并对其进行编号,这一编号与法院档案编号不一致。中,原告(女方)起诉离婚的理由之一是,原告在被告单位说过,“毛主席去世了,华主席是国家主席了,我觉得还是毛主席长得好看”。被告认为,原告说的这些话影响到同事对他的评价,领导还找他谈话。该案当事人经法庭调解和好。*本案信息来自于1980年第85号卷宗庭审笔录。

包办婚姻、买卖婚姻、童养媳、纳妾、男尊女卑被视为封建婚姻的遗毒,见异思迁、草率离婚则被视为受资产阶级思想的腐蚀。至20世纪80年代,上述观念仍获得广泛认同。当事人在诉讼中也不失时机地使用这些词语,尽管有时使用得并不准确。如1980年的一起案件中,原告(女方)在“离婚报告”(相对于“起诉状”)中称,“(男方)不能很好地改造世界观,资产阶级父权思想特别严重,经常打骂,无情虐待,打不叫还手,骂不叫还口。由于他的思想作风败坏,转向了流氓犯罪的道路,判有期徒刑5年,我提出和他离婚”。法庭工作人员到监狱送达起诉状并进行调查时,被告称:“不离,为了孩子。再一方面,这是在社会主义制度下,不离为好”。被告在送达回证上写道:“唇亡齿寒、亲离国寒,我不能接受法院关于家庭婚姻问题的强制判决。”*本案信息来自于1980年第28号卷宗庭审笔录及送达回证。

以毛泽东思想为立法指导的1950年《婚姻法》,实施初期“走出家庭”既是政治社会动员的直接目的,也是改造封建家庭的核心观念;而20世纪50年代,婚姻家庭法律政策导向经历了从“走出家庭”到“巩固家庭”的转变,随后“巩固家庭”政策实施时间更长,决定了20世纪50年代至80年代人民法院审理离婚案件的司法目标,该政策影响延续至改革开放初期。对这一时期的司法原则和实践逻辑,黄宗智教授有非常出色的总结。黄宗智教授认为,离婚法实践是“毛泽东主义法律制度”的“核心”,也是当代中国民事法律制度“最具特色”的部分,即以调解为制度“基石”,多种手段并用,积极干预,以达到调解和好的目的。司法实践的逻辑是“既要结束没有良好感情的旧式婚姻,又要最大限度地保护有良好感情基础的新式婚姻”。[3][4]

二、单位制下三种调解的相互结合

改革开放以前及改革开放初期,依托于基层权力体制,人民调解、登记调解和司法调解相结合的“巩固家庭”机制,在极大程度上抑制了婚姻家庭的解体。“巩固家庭”机制的运行基础,在农村是人民公社—生产大队—生产小队的基层权力结构;在城市则是以单位制为主,辅以街道办—居委会的基层权力结构。

(一)20世纪90年代以前天山区的单位体制与城市社会空间

从20世纪50年代中后期起,中国城市逐渐形成了以国有企业为主体的社会经济体系和与之相关以“国家—单位—个人”为纵向主轴的社会组织体系。作为改造传统社会和新中国“社会重建”的根本措施,在全国城市社会范围内,单位体制被普遍确立,[5]这是新中国有史以来规模最为巨大的城市“空间重组”,其中既包括城市“地理空间”的变化,也包括城市“社会关系和社会控制体系的重构”。[6]新中国城市“单位社会”体制的重要特征是:其一,劳动者就业场所与政治参与场所“合一”;其二,在企事业单位内部,建立起自上而下“包下来”的全套福利制度;其三,城市单位制的核心功能是政治社会动员,当然也有组织生产、福利保障等功能;其四,对于职工个人而言,单位党组织和行政管理部门不仅是劳动过程的管理者,而且也是党和政府在政治上和法律上的基层代表。[7]

同一时期,单位体制也实现了对天山区城区社会空间的重建。天山区是乌鲁木齐市最早建成的城区,原迪化(乌鲁木齐旧称,1954年正式更名为乌鲁木齐)的城池(今天山区南门一带)就位于该区内。新疆和平解放后,天山区一直是新疆维吾尔自治区和乌鲁木齐市党政军机关驻地。自迪化建城以来,天山区就是商贸交易中心,区内工业以传统手工业为主。20世纪50年代中期以后,私营工商业经社会主义改造,各商户按行业归由有关局和专业公司领导管理。天山区文化教育卫生事业集中,这是建国以来保持至今的城区特征之一,区内不仅有全疆建校最早、规模最大的大学——新疆大学,到目前为止全市的重点中学大部分位于该城区。[8]20世纪80年代天山区单位体制对居民的身份构建作用,大体可以利用1982年人口普查数据加以分析:1982年天山区在业人口共计148676人。其中国家机关、党群组织、企事业单位负责人9151人,占6.15%;办事人员等12201人,占8.21%;各类专业技术人员28768人,占19.35%;生产、运输工人和有关人员71875人,占48.34%;商业从业人员12330人,占8.29%;服务业从业人员12974人,占8.73%;作为最早建成的城区,农、林、牧、渔劳动者非常少,仅有1302人,占0.88%;不便分类的其他劳动者75人,占0.05%。[9]

20世纪90年代以前,以单位制为基础的基层权力体系,对城市社会生活予以全面控制,没有单位党政部门的许可(或证明),诸多个人日常行为根本无法进行,譬如婚姻登记、户口登记、工作调动、报名考试,包括文革期间上山下乡和回城安置等问题。“国家和政府的社会控制主要是通过单位来实现的,而单位在单位成员中贯彻国家整合和控制的意志则主要是基于单位成员对单位的全面依赖性,通过单位办社会、单位自身功能多元化的过程来实现的。”[10]一位兼职律师讲述自己儿时生活时,无意中透露出当年单位体制对城市居民的影响。“我父母在环卫处工作……各个单位当时都有工作组,有时在单位,有时到职工家里去。环卫处的工作组都是复员转业军人……他们要求我们每天早晨向毛主席像敬礼……1976年,我高中毕业,当时环卫处联系职工子女的下乡地点是南山……一年以后,我回来参加高考,环卫处给开的证明”。

在乌鲁木齐这样的边疆城市,单位社会管理体制下的意识形态教育也在很大程度上改变了少数民族群众对婚姻家庭问题的认识。正如这位受访者所言:“我们小的时候,邻居里有一对夫妻,3个孩子,老头子脾气大得很,总是欺负老婆,他一气之下说了3个‘塔拉克’*“塔拉克”(“talaq”),在伊斯兰教中是“休妻”的意思,指丈夫可以无条件休妻。,跑到我们家里,他老婆也跟来了,老头子后悔得很,直打自己的嘴巴,他老婆也不想离婚。他们问我母亲该怎么办?我母亲说,‘现在政府有规定,不承认你们这个,你们想过的话,过就行了’……这种情况发生过3次,他们也没有离婚,两个人都活到70多岁,去世了。”*受访者,女,维吾尔族, 56岁,教师兼职从事律师工作,访谈日期为2013年12月24日。

(二)人民调解、登记调解与司法调解的相互配合

1956年9月28日,乌鲁木齐市筹建了一区、二区(即现在的天山区)人民法院,1957年6月10日两区法院对外办公。1968年开始实行军管,直至1973年3月复建后的天山区法院开始恢复审判工作。民事案件审理以调解为主,是民事司法审判的一贯方针,调解贯穿于判决前的每一个诉讼阶段。自1958年起,天山区法院学习贯彻“马锡五审判方式”,*黄宗智教授认为,“马锡五审判方式”是“毛泽东主义法律制度”特点的“简称”,“依靠群众”、“调查研究”以及“调解为主”的办案方式适用于婚姻纠纷,也适用于其他类型的民事案件。详见黄宗智著:《离婚法实践:当代中国法庭调解制度的起源、虚构和现实》,原载于《过去与现在:中国民事法律实践的探索》,法律出版社2009年版,第116页。办案人员改变此前坐堂问案的方式,走出法庭,深入街道、工矿企业,分片包干办案,法院工作人员负责审理各自包干区内的民事案件。恢复人民法院后的很长一段时间里,审理离婚案件一直是天山区法院审判工作的重心。例如,1977年共受理民事案件244件,其中婚姻案件220件,占民事受案量的90.16%;1985年,共受理民事案件973件,其中离婚案件624件,占民事受案量的64.13%。[9]

20世纪50年代到80年代(除文革十年以外),天山区的人民调解工作一直由天山区法院管理。50年代后期人民调解组织的设立从街道办下移到厂矿企业。此后,为提高调解委员的业务能力,负责各片区的法院工作人员每周三上午下街道指导调解委员的工作;此外,每月20日天山区法院还集中调解案件,调解委员和陪审员亲临现场,通过旁听具体案件的审理,学习如何办案,尤其是学习如何调解。20世纪50年代至60年代,人民调解组织调处的各类纠纷中,以婚姻家庭纠纷为主,调处纠纷数量超过法院受理的案件数量。文革期间人民调解工作基本停顿。1973年,天山区法院重建后,同期人民调解组织也开始恢复。期间人民调解工作也由天山区法院管理,直至1983年人民调解工作管理权移交天山区司法局。整体看来,20世纪50年代至80年代的人民调解工作有助于化解纠纷、减少诉讼、维护社会秩序,在“巩固家庭”机制中发挥了基层防控作用。但比较20世纪50年代与80年代的人民调解工作可以发现,人民调解的作用空间有限,调解对象限于家庭纠纷、邻里纠纷以及部分治安案件;且80年代人民调解组织的工作量和工作效率处于停滞乃至退步的状态。1957年下半年,乌鲁木齐市一区、二区22个调解组织共调处各类纠纷1300件,相当于两区法院受案量的两倍。1987年天山区调解组织发展到129个,调解员达到850人,当年共调解纠纷1129件。人民调解机构与调解员的增加,并未带来调解工作的增加。而天山区法院的受案量从1980年的606件增加到1987年的1655件,7年间受案量增长了近两倍。[9]

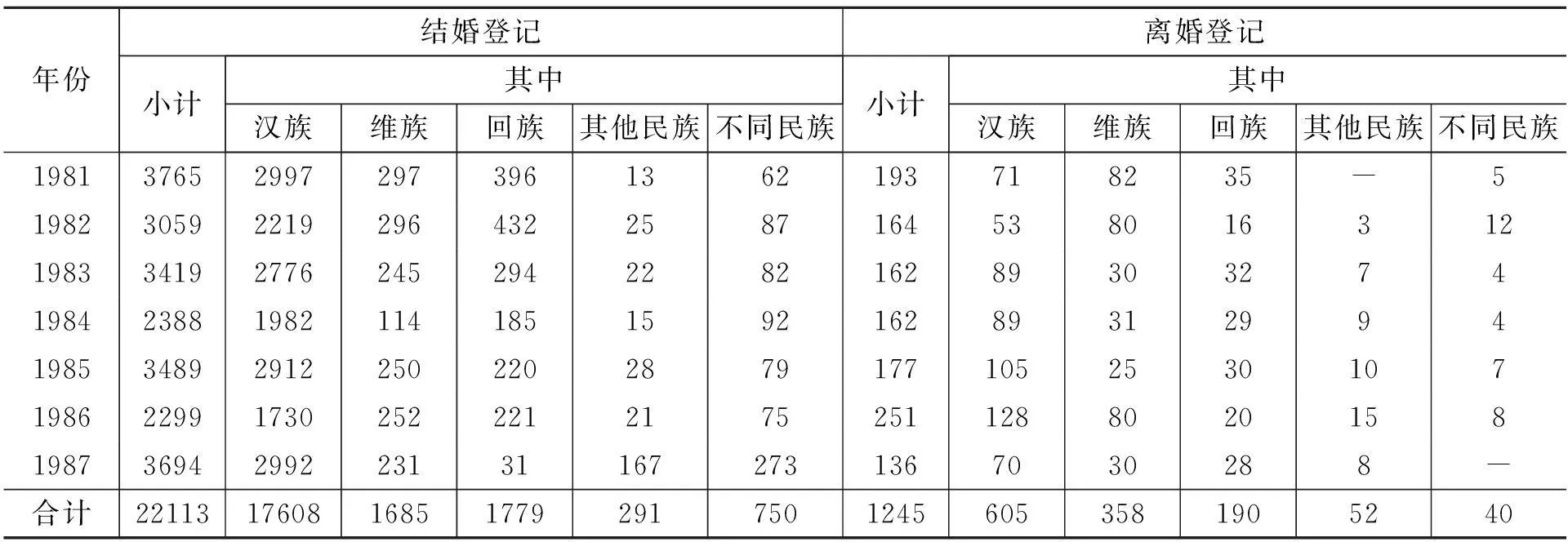

从1950年第一部《婚姻法》颁布实施直至1965年,离婚登记一直统一归由乌鲁木齐市民政局办理。1965年9月起,天山区民政部门开始承办离婚登记、复婚登记以及婚配对象为不同民族的结婚登记。严格来说,直至2003年《婚姻登记条例》颁布实施前,天山区民政局的主要业务依旧是办理结婚登记,包括审查男女双方结婚年龄、健康及婚姻状况,对证件不全、手续不齐者都缓办登记或不予登记。对申请离婚者,民政部门先进行离婚调解工作,调解无效的,则移交人民法院审理。1981年—1987年,天山区民政部门共办理结婚登记22113对,离婚登记仅办理了1245对(见表1)。[9]这几年间天山区民政部门办理的离婚登记对数,比2010年一年办理的离婚登记数量(1811件)还要少566件。

表1 1981年—1987年天山区婚姻登记统计表

自20世纪70年代初直至90年代中期,以单位调解(设有人民调解委员会的单位,单位调解与人民调解合二为一)为“巩固家庭”的基础,以附设于企事业单位和居委会、街道办的人民调解组织为“巩固家庭”的第一层防线,以民政部门的离婚登记调解为“巩固家庭”的第二层防线,上述防线均无力做好调解促和工作时,以司法调解为最后防线。在单位体制下,人民调解、登记调解和司法调解层层设防、相互配合,依照政策和情理,高度依赖批评教育等思想工作,[11]构成了“巩固家庭”的综合机制。老法官介绍当年法院的办案方式和办案目标时说:“案子到法官手里,法官一般先到当事人单位、居委会调查,有时也直接询问当事人,了解他们的家庭矛盾情况。一个审判员一般联系、下派到一两个街道办事处。工作接触、相互联系多,法官和街道办、居委会的人都比较熟悉。当事人工作单位领导也非常配合法院工作。那时离婚纠纷,不是直接到法院起诉,单位和居委会一般都提前介入了。80年代,工作单位、调解委员会、法院都是一个目的,尽量通过调解让当事人和好。即使是双方都同意离婚,法官也要做思想工作。当时要求对离婚问题要慎重处理。”*受访者,汉族, 77岁,退休法官,访谈日期为2013年11月29日。

三、“巩固家庭”机制的逐渐解体

建国后一直到改革开放之初,城市的工作单位和农村的生产大队、生产小队,构成了中国社会的基础组织。单位功能的扩张使其替代了一部分家庭功能和司法功能。20世纪80年代以后,随着市场经济的发展以及与之相关的劳动用工、户籍等制度改革,导致社会福利保障不断减少,分配方式发生显著变化,公共服务也相继产业化,上述现象既是单位制削弱的标志,也是单位制削弱的结果。单位制削弱的另一个不为人们所关注的结果是家庭功能的回归(归于家庭自身)和司法功能的回归(归于法院)。自2003年起,婚姻登记也无须单位出具介绍信,这可视为中国社会已进入“后单位时代”的标志之一。

这期间,人民调解组织的功能严重弱化,调处纠纷数量锐减。至21世纪初,天山区人民调解工作陷入低谷,2003年—2006年间,天山区人民调解组织分别调处纠纷235件、650件、330件和632件。*上述数据由天山区司法局提供。人民调解工作弱化的重要原因在于:很大一部分人民调解组织设立于大中型企业和事业单位,随着企业转制、重组和破产,人民调解组织或被撤销,或基本陷于虚设状态。民政婚姻登记部门也于2003年起放弃要求工作单位或基层组织出具介绍信的程序要求,同时对申请办理离婚登记者不再进行调解。离婚登记不再是减少离婚纠纷进入法院的控制机制,而是一种程序简易的过滤机制,即针对存在争议的离婚申请或者申请人户籍地非本城区,民政婚姻登记部门对之不予受理,直接告知申请者到人民法院提起离婚诉讼。

(一)20世纪90年代以前法院解决单位不能解决的家庭问题

有研究者认为,改革开放以前及改革初期调解纠纷的主要力量是社区压力,但在改革开放后期运用社区压力进行调解已经非常困难。当事人生活和工作的村庄、居委会以及工作单位,现已失去了它们原有的监管功能。[12]笔者认为,“社区压力”一词不够准确,因为当时的城市并没有当下意义上的社区。在城市,单位的家属院与市民的居住区重合度极高,辅助、配合法院开展调解促和工作的主要力量是当事人工作单位。20世纪90年代以前法院调处的是单位不能解决的家庭问题。

1980年卷宗中就有这样一起案件,单位参与了职工配偶的户口迁移、工作安排、婚事操办、离婚纠纷调解。该案原告(女方)在向法院提交的离婚报告中称,婚礼前几次接触中,发现被告蛮不讲理、没有公德、个人卫生习惯不好,便不愿意结婚(即举办婚礼)。法庭先后4次与原告、被告谈,正式开庭1次,原告离婚意愿无法改变(原告称,“假如我有不幸的一天,法院也会心中有数”)。在本单位调解、法院调解均无效的情况下,单位同意这对夫妻离婚。*本案信息来自于1980年第2号卷宗单位介绍信、庭审笔录及调解书。

改革开放以前及改革开放初期,进入司法程序之前,离婚纠纷几乎均要经过单位调解或人民调解,部分纠纷还经历了离婚登记调解。社会公共文化对离婚行为持否定态度,法庭将离婚纠纷审理视为做思想工作,以调解和好为办案目标,司法职权主义的审判方式获得工作单位、基层组织、民政、妇联等政治社会资源的支持。20世纪80年代以来,单位制度不断被削弱,人民调解工作渐趋衰落,“巩固家庭”机制逐渐解体,大量纠纷径直涌入法院。诉讼时代的到来在天山区法院受案量增长中亦有充分体现。在社会政治资源及相关支持几近消失的情况下,仅凭法院自身的司法资源(人力、物力、财力、信息等)已不能满足延续旧审判模式的需要。

(二)21世纪以来多数婚姻关系解除于司法之外

新世纪前后几年间,天山区法院离婚案件数量呈现快速增长趋势,受案量最高的一年是2003年(1669件)。解除婚姻关系的替代性解决途径缺乏或成本过高,是诉讼案件激增的一个重要原因。随着2003年《婚姻登记条例》的颁布实施,天山区登记离婚的数量迅速增加。自2006年起,天山区民政局办理的离婚登记数量(1519对)开始超过天山区法院受理的离婚案件数量(1446件)。2010年—2012年,天山区民政局办理的离婚登记约是天山区法院受理的离婚案件的两倍(见表2)。

表2 2000年—2012年天山区法院与天山区民政局离婚纠纷受理情况统计表

数据来源:天山区法院档案室和天山区民政局婚姻登记处。

注:法院与民政部门的统计标准不一致。法院按照诉讼语言对离婚案件进行分类;民政部门按照当事人的族别进行分类。天山区民政局自2005年起不再对申请离婚者依族别进行统计。

自2006年起,到民政局办理离婚登记已成为城区人口解除婚姻关系的主要途径。原因在于:在民政婚姻登记部门办理离婚登记更为经济且更有效率,不仅可以节省时间成本(对符合条件者可当场办理)、经济成本(手续费仅为9元),还无须再付出社会成本并背负道德指责(无须单位介绍信,无须经历庭审)。

除了民政登记离婚对数超过法院受理的离婚案件数量,当然也超过法院判决离婚与调解离婚的案件数,登记离婚取代诉讼离婚成为解除婚姻关系的主要方式以外,还出现了非正式途径(不经过离婚诉讼或离婚登记)解除婚姻关系的个案。作者在社区访谈过一位有3个未成年子女的单身母亲,她讲述了自己的成长和婚姻经历:“我是孤儿,在这个社区出生,到现在也没有户口。我和第一个丈夫生了两个孩子,第一个丈夫就‘走了’(去世了)……我和第二个丈夫2006年结婚,2011年离婚……我两次结婚都没领结婚证,离婚没办离婚证。我没有户口,没办法办手续。结婚是按照我们(民族)传统方式结的,就是念‘尼卡’*“尼卡”(Nikah)仪式,即请宗教人士诵经证婚,这是维吾尔族婚姻习俗中最重要的组成部分。,离婚的时候也是一样的,请宗教人士处理。”*受访者,维吾尔族,38岁,单身母亲,无稳定职业,访谈日期为2013年6月1日。

乌鲁木齐从建城起就是一座移民城市,这个城市没有因建国后长期施行户籍制度而阻止新移民的进入,其作为“移民城市”的特质保留至今。少数民族流动人口聚居区的形成在天山区有着民间社会基础,所以改革开放以前城区社会结构与单位制结构不完全吻合,一直有游离于单位体制外的社会力量。20世纪50年代至80年代,尽管也存在以族别为基础的身份认同和生活社区,但由于单位的强有力管控与单位职工的集中居住模式,南北疆之间人员流动受限*很多解放前生活在乌鲁木齐的少数民族老居民祖籍都是吐鲁番。南疆铁路的开通对促进南北疆人口流动起到了巨大作用。等原因,加之文革期间及其前后的社会政治氛围,并没有形成单位制之外的显在社会力量,也没有以流动人口为主体的社区。20世纪90年代以来,在新的政治社会条件下——单位制度解体、户籍管理有所放松、经济生活日益活跃等,移民性不断加强,城市承载亚文化的能力不断提高。“城市中较高的偏差行为和无组织行为的发生率并不是由诸如人际的疏离、匿名性和非个性化的交往,而是由于一定数量的能够承载一个可自行生长发育的亚文化人口的存在,这个一定的人口称为‘临界多数’。”[13]

流动人口在移入地接受婚姻登记等相关社会公共服务可以视为“身份融入”的标志之一。在这一方面,婚姻登记服务仍以申请一方常住户籍所在地为必要条件,受制于户籍制度;婚姻家庭纠纷的司法服务超越了户籍限制,但也以办理结婚登记(有结婚证)为前提。出现了上一个在正式制度之外缔结和终止婚姻关系的个案,原因是户籍障碍。

除了无户籍导致部分人无法与正式制度接轨,“不得不”以宗教仪式结婚或离婚,现实生活中,更多人把“尼卡”作为法律规避的重要方式。有法官认为,已婚者通过宗教仪式与他人同居或重婚的现象,发生率城乡有别,乡村较少,城市的比例更高。*受访者是一位法官,维吾尔族,40岁,访谈日期为2013年5月15日。除已婚者举行宗教仪式与他人同居、重婚外,比较常见的是老年人之间、未婚男女之间通过宗教仪式非婚同居。有受访者认为,“有些老人觉得自己胡子都那么长了,还去登记结婚,不好意思;有的有财产,女方要求登记,男方不愿意登记,子女们也不愿意……有的年轻人抱着‘无所谓’的态度,想就这么过,就‘试婚’,登记了过不好,还要离婚,汉族也一样。事实婚姻也得念‘尼卡’,必须念,不念不能过夫妻生活,这一点和汉族不一样。”

同居者的主观态度千差万别,其同居形式也各式各样,受访者的表述非常有限,企图对这一问题进行全面描述是徒劳的,但是无可否认,无论是短暂同居还是稳定同居,这种社会现象本身就意味着拒绝被某种特定的方式引导。遵循“尼卡”这一宗教习俗或民族习惯,并不与办理结婚登记构成必然冲突。举行“尼卡”、不办理婚姻登记实际上是一种“法律规避”,即规避不利的法律规范,“追求效用最大化”,[14]而不是践行文化传统或者出于宗教虔诚。

四、结语

作为首府的核心城区,天山区自20世纪50年代迅速单位化,逐步建立了人民调解组织并对离婚申请实行人民调解和登记调解制度,离婚纠纷最终的解决途径是离婚诉讼。在天山区,20世纪50年代至90年代间,单位制无疑是基层权力体制的核心,人民调解、登记调解和司法调解相互结合,构成了“巩固家庭”机制。20世纪90年代以后,该城区基层权力体制发生了极大变化,随着单位制的衰落,“巩固家庭”机制也逐渐解体。这与全国离婚纠纷解决机制的变化具有一致性。但是随着市场化、城市化进程的加速,该城区的人口构成、居住单元、社会网络、家庭状况更为多元,离婚纠纷或同居纠纷出现了通过非正式途径解决的现象,上述变化具有明显的地域性。人口的流动性与离婚率正相关,天山区法院面临着不断变化的复杂案情。近年来随着《人民调解法》的颁布实施,天山区人民调解工作得以恢复并加强,调解纠纷(包括婚姻家庭纠纷)数量明显增加。*2011年—2013年间,天山区人民调解组织分别调解纠纷6534件、6400件和7638件,其中各年度调处的婚姻家庭纠纷分别为829件、610件和839件。上述数据由天山区司法局提供。天山区民政局目前也在积极筹备开展婚姻家庭辅导服务,目的是通过提高社会服务水平,维护婚姻和谐。当下需要思考的问题是,如何增进司法调解与登记调解、人民调解的再度合作,重构家事纠纷多元解决机制,实现诉讼与非诉讼机制的衔接,促进司法审判与社会公共服务的协同创新,建构并维护健康、和谐、稳定的婚姻家庭秩序。

参考文献:

[1]毛泽东文集:第3卷[M].北京:人民出版社,1996:207.

[2]黄薇.1950年《婚姻法》:一场观念与制度的革命[J].文史参考,2011,(18):26.

[3]黄宗智.离婚法实践:当代中国法庭调解制度的起源、虚构和现实[A].黄宗智.过去与现在:中国民事法律实践的探索[C].北京:法律出版社,2009:88~124.

[4]黄宗智.中国法庭调解的过去和现在[A].黄宗智,尤陈俊.从诉讼档案出发:中国的法律、社会与文化[C].北京:法律出版社,2009:441~447.

[5]田毅鹏,刘杰.“单位社会”起源之社会思想寻踪[J].社会科学战线,2010,(6):165,172.

[6]田毅鹏.“典型单位制”的起源和形成[J].吉林大学社会科学学报,2007,(4):57.

[7]路风.中国单位体制的起源和形成[M].上海:上海人民出版社,2003:118.

[8]乌鲁木齐市党史志编纂委员会.乌鲁木齐市志(第一卷)[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社, 1994:315,317~320.

[9]天山区志编纂委员会.天山区志[M].上海:上海社会科学院出版社,1994:50,333,333~339,420.

[10]李汉林.变迁中的中国单位制度回顾中的思考[J].社会,2008,(3):32.

[11]强世功.文化、功能与治理——中国调解制度研究的三个范式[J].清华法学,2003,(2):147~149.

[12]贺欣.离婚法实践的常规化——体制制约对司法行为的影响[J].冯晓川,译.北大法律评论,2008,(2):466~467.

[13]张文宏,雷开春.城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[J].社会学研究,2008,(5):133.

[14]苏力.再论法律规避[J].中外法学,1996,(4):16~17.

【责任编辑:甘海燕】

Establishment, Operation and Disintegration of“Family Consolidation”Mechanism

——A Case Study Based on Changes in Divorce Dispute Solving Mechanism in Tianshan District in Urumqi

XIAO Jianfei,WANG Xin

(XinjiangUniversity,Urumqi830047,China)

Abstract:In this paper, based on individual cases of the changes in divorce dispute solving mechanism in Tianshan district in Urumqi since the founding of PRC, the fact will be observed that how the family consolidation mechanism of the combination of people’s mediation, registration mediation, and judicial mediation, with “unit systems” as its foundation, is established, operated and disintegrated; and the ideological foundation of the family consolidation mechanism, the grassroots power system, and the organization form of grassroots society will be analyzed. In the changing process of the family consolidation mechanism, with the seceding of other participants of the mechanism, the function of the courts turns from the last defense of preventing marriage collapse to the sole subject of solving divorce disputes. Meanwhile, a lot of marriage relationships are terminated in non-judicial route.

Key words:Tianshan District in Urumqi;divorce dispute;“family consolidation”mechanism

作者简介:肖建飞(1976—),女,新疆大学法学院副教授,新疆稳定与地区经济发展法制保障研究基地研究人员,研究方向为法学理论;王新(1964—),女,新疆大学政治与公共管理学院资料室工作人员,助理馆员,研究方向为图书资料管理。

基金项目:教育部人文社会科学研究基金新疆项目“社会地理空间差异背景下新疆三城区离婚诉讼的比较研究”(项目编号:14XJJC820002);新疆稳定与地区经济发展法制保障研究基地招标项目“家事诉讼中的规则、行为和关系——基于新疆三城的诉讼实践”(项目编号:XJEDU010914B02);新疆少数民族现代化研究中心招标项目“现代化理论视野下新疆城乡协调发展的制度问题研究”(项目编号:XJEDU040114A01)

收稿日期:2015-03-09

DOI:10.16713/j.cnki.65-1269/c.2015.04.009

中图分类号:D923.9

文献标识码:A

文章编号:1671-9840(2015)04-0070-09