中国场景下网络抗争政治的逻辑理路

朱婉菁

(中国政法大学政治与公共管理学院,北京100088)

中国场景下网络抗争政治的逻辑理路

朱婉菁

(中国政法大学政治与公共管理学院,北京100088)

摘要:从抗争政治到网络抗争政治的理论化谱系存在着很强的进化色彩。在此基础上,官民矛盾下的"倒官"热潮、道德情感诉求的价值优先、抗争剧目的传统拓展与不确定性创新,三者共同构成了中国情境下网络抗争政治图景的基本要素。而将研究视角定位为"生存之上,生活之下",可以视为网络抗争政治有别于抗争政治谱系对一贯底层视角取向的修正,这也是实践变化和现实经验使然。最后,将网络抗争政治的未来走向作为一个试错过程,即面临着如何避免继续游离于体制之外以及如何升华为公民理性维权新方式的挑战,也是符合逻辑性的预判的。以上这些要素的综合叠加,清晰地勾勒出了中国场景下网络抗争政治的逻辑理路和基本图景。

关键词:网络抗争政治;逻辑理路;底层视角

正如美国学者西德尼·塔罗在《运动中的力量》中所指出的,“斗争政治是人类社会的特点,只要有社会矛盾,就会有斗争政治。”[1]91从中国经济改革初始,民众抗争就未曾间断过。而迈入现代化进程后,“既充满新的机遇,又面临着各种社会风险”[2]20,极度物化所产生的“相对剥夺感”和“怨恨感”引发的社会不满和和抗争愈发强烈和普遍,塞缪尔·亨廷顿对发展中国家在现代化进程中那句“现代性产生稳定,而现代化导致不稳定”的著名判定对此进行了有力的诠释。而在各种抗争议题中,无论是弱势群体维权,反对特权阶层造成的社会不公还是环保问题,都极有可能演变成政治问题,并且总是与政府联系起来,这便是中国的现实场景。正如蒂利所说的,抗争是政治性的,而政府是卷入其中的关键行为体之一。抗争者与国家之间的互动历来被看作是“运动积极分子和掌权者之间的策略和反策略的二重唱”[1]4。而伴随互联网在中国的应用发展,民众抗争开始以一些新的形式表现出来。以互联网技术为平台或手段的抗争行动迅速崛起,这在一定程度上给当权者们带来了挑战。在这一幅蓬勃发展的网络抗争图景中,学者们依据各自的研究领域和学术兴趣展开了一系列的对话,而网络政治抗争特有逻辑理论的勾勒是展现当代中国网络抗争宏伟图景的第一步。

一网络抗争政治的理论谱系

自人类社会产生以来,抗争就与社会进步相伴而行,并成为历史前进的动力之一。它以其独特的方式推动了社会的进步。为人所熟知的社会抗争行为主要有社会运动、革命以及与之相关的集体行动,这三者形态各异,存在巨大的差别,但仍然具有一些共性。正如蒂利等人所言,其前因后果极为相似,而学术分科的碎片化模糊了它们的这种相似性。长期以来的“各自为政”导致社会科学对人类集体行动认知存在偏差,不仅在理论解释模型上显得杂乱无章,更在各个类型研究领域之间形成了巨大的鸿沟。

(一)抗争政治的理论脉络

1996年,查尔斯·蒂利、道格·麦克亚当和西德尼·塔罗三人以ToMapContentiousPloitics《图绘抗争政治》一文在一定程度上将社会运动与革命纳入统一的框架内加以讨论。所提出的“抗争政治”理论以“抗争”取代了社会运动、革命等多种集体运动形式,打破了名义上各不相同但具有相似性的斗争形式之间的界限,日常抵抗、罢工、社会运动、革命甚至是叛乱都被纳入抗争政治的研究视野范围内,“社会运动,周而复始的抗议和革命皆属此列。我们这张油画布更大,它有助于将这些现象联系起来。”[3]

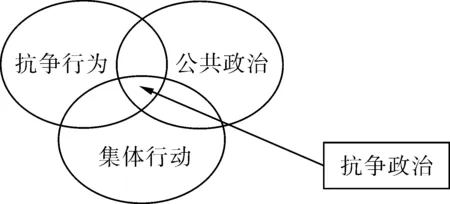

事实上,抗争与政治二者之间并不具有天然的联系。很多抗争行为并不具有政治属性。反言之,多数政治行为也并不涉及抗争。大多数的抗争是发生在政治之外,政治所涵盖的内容是从诸如申请驾驶执照之类相当常规的事务到诸如国家是否应该发动战争之类的重大问题,因此,政治大都极少涉及抗争,甚至全然与抗争无关。但抗争政治理论将“抗争”与政治联系起来,使二者之间产生交集。查尔斯·蒂利在之后的《抗争政治》一书中,进一步指出,所谓抗争政治是由抗争行为、集体行动与公共政治的交集构成(如图1),这是因为三者重叠之处拥有某些独特的且具潜在危险的属性。[4]12首先,它是抗争性的,正如塔罗的在《运动中的力量》一书所强调的抗争政治的对抗特性:一旦普通民众(经常与较有权势的公民结盟)携手对抗社会精英、当局和对立者,抗争政治就产生了。[4]12其次,它是集体行动,虽然大部分集体行动的发生都并不伴随着重大的抗争,但正是由这些为了共同利益或计划而做出的协同努力,是作为抗争的基本形式。最后,抗争是政治性的,政府在抗争中的出现或缺席至关重要。采用了“抗争性政治”这个概念来思考社会运动的新途径,也旨在突出国家的重要性,即政府是卷入其中的关键行为体之一。

图1抗争政治的构成

(二)互联网对抗争行动的影响

有关互联网对抗争行动影响方面的研究,早在20世纪90年代后期就有关于网络抗议的专著面世,Gurak,Laura J.在其著作《网络空间的的说服和隐私》(PersuasionandPrivacyinCyberspace:TheOnlineProtestsOverLotusMarketplaceandtheClipperChip)中研究了 20世纪 90 年代初发生在美国的BBS 上的抗议活动。[5]蒂利对此的论述比较易于理解,他认为,到目前为止,互联网在抗争政治中的主要作用则是:(1)召集人们到某一地点参加示威行动;(2)协调在广泛地域内的许多地点发生的示威行动。针对这一理论命题,学者也主要沿着这两大研究路径进行展开。一类路径关注直接发生在网络空间内的公民行动和抗争行为;另一类路径则侧重考察通过互联网作为现代传播手段如何组织和动员网下的行动。

在第一类研究路径中,有关的社会运动文献主要探讨互联网带来了抗争形式和抗争情节的变化,各种样态的网络社会抗争的勃兴使传统抗争剧目得到了革新。这种革新正如蒂利所指出的,21 世纪抗争剧本的演变趋势是“不需要身体共同在场的虚拟表演”。斯坦莱·米尔格拉姆(Stanley Milgram)也认为,互联网导致“时空缺场”取代传统集群行为的“时空在场”,“时空区隔”取代“时空一致”。

而另一路径的学者,则更为关注互联网对于线下社会抗争组织动员过程的影响。[6]曼纽尔·卡斯特指出,“互联网将会在社会运动和政治进程中应用,并且将日益得到应用,因特网正在成为行动、告知、招募、组织、占领与反占领的优势工具。”[7]150从这个意义上说,互联网可以被看作是抗争行动的动员结构。而动员结构“是正式或非正式的集体工具,通过它人们被动员起来,并参加集体行动”[8]3。在许多经验性研究中,已经证明在反全球化运动或反战抗议中,活跃分子在在线媒体中获得“编辑权”,即时地以文字或者多媒体将抗争现场所发生的事件上传到互联网,[9]通过这种实践,散落在各地的激进分子迅速有效地被动员起来,经过协调以不同的方式同时展开行动。不可否认,互联网在传播信息、协调集体行动中起到了很大的作用。塔罗在研究商业出版媒体和社团及社会化活动新模式的发展对社会运动的影响时指出,“本身并没有造成新的不满和冲突,但却使提出诉求的方法得到传播,而这些方法又促使普通民众将自身看作是更大的群体一部分,并使自身和那些更为优越的人一样平等”,[10]43进而促进民众积极参与抗争行为。

(三)网络抗争政治的脱胎

所谓的网络政治抗争虽然并未形成统一的概念界定,但是其现实中的行动主义却迅速崛起。一方面日渐与基于特定地点的传统抗争形式相融合,另一方面则是将行动的中心舞台搬上了网络。但是二者以何种方式实现对互联网的利用,或者说互联网究竟在何种程度上改变了抗争政治的景象,依然是一个尚在发展中的研究领域。尽管如此,我们仍然可以对此有一个清晰的架构。借助蒂利对抗争政治的定义,网络抗争政治可以由抗争行为、集体行动、互联网与政治四者的交集构成,而其中的政治行动者,我们则赋予他们这样一种集体性称谓——“网民”,特指这样一群指基于相似价值观念、情感体验或利益诉求的互联网领域内的活跃者,而所有的集体行动则是利用网络传播途径进行线上或线下的协同行动。最为关键的一点也就是政府的列席,政府机构或其代理人常常卷入集体行动之中作为抗争性诉求的被要求者。网民以期通过这样的集体行动实现共同的利益或价值追求。这样一种定义的表述可以说是对抗争政治最全面的响应和致敬。

网络抗争政治的脱胎是这个时代的产物和缩影,也是现代社会矛盾多发下的现实需求。可以这样理解,此类抗争之所以出现在一个社会,原因在于抗争者们作为蒂利政体模型中的政体外成员,不具有通过常规的低成本的渠道对政府施加影响的能力,而互联网技术的出现所具有的优势可以在很大程度上弥合现实组织的劣势。作为民主抗争这一更大图景的一部分,网络抗争政治未来的走向和趋势是社会时代演进轨迹的指向针。

二网络抗争政治的基本图景

在漫长的政治历史中,中国社会从来不缺乏各种类型的社会抗争。近代以降,民族主义、革命动员成为社会政治变迁的基本动力和主旋律;新中国成立之后,大规模的群众运动作为政府的社会改造工具成为常态;而改革开放以来,伴随市场经济高速发展,围绕资源分配、群体身份认同、社会不公、环境污染等议题形成的社会抗争日趋活跃。有鉴于此,对于抗争政治的研究,中国经验的重要性不言而喻。正如美国著名政治社会学家伊丽莎白·裴宜理(Elizabeth Perry)所言:“在许多年里,我一直主张中国是世界上研究抗争政治最好的实验室。中国的抗争性政治至少可以一直追溯到陈胜吴广起义,并一直延续到今天。”[11]

而现今的中国,在这片抗争实验场内,又加入了互联网的技术力量,当中国网民以几何级数增长,数量规模跃居世界首位时,其所产生的规模效应即使不是彻底和永远,至少已经部分不可逆地影响和改变了中国的政治生态环境,网络政治抗争的崛起就是其结果之一。即使最近几年权力加紧了对网络的控制,但也并没有消除网络抗争,积极分子们创造性地应对国家的控制。由于互联网在经济发展中发挥着重要的作用,政府不可能为了控制互联网而全面垄断。但是由于中国社会背景和制度架构的独特性,正在形成复杂的、本土化的网络抗争政治图景。这种中国特色的网络抗争行为,广义而言,是对既然基于父爱主义和全能政府的政治治理的拨正与调整;狭义而言,则是形形色色的网民意见、多样的抗争形式与国家管理理念、控制手段之间的博弈互动。而在这当代中国网络抗争政治的宏大图景中,鲜明的中国特色让这个油布更加艳丽多彩。

(一)官民矛盾下的“倒官”热潮。自十一届三中全会拉开改革开放的序幕,30多年来中国政府在谋求经济发展的道路上取得了巨大的成功,大幅提高了国民的生活水平,但改革深化的同时也出现了许多新的社会问题,官员腐败、贫富悬殊、环境污染,等等。而对民众而言,经济高速发展带来物质生活水平极大丰富的同时,也不断提高了行动者的期望水平,一旦他们日益膨胀的经济利益诉求得不到满足,社会公平正义的价值遭到破坏,往往会悲愤不已,怨怼与失望的情绪在所难免,由此而引发一系列的社会群体性事件,官民矛盾激化。根据赵鼎新的解释,改革开放后民众对国家的合法性认同逐渐由原来的共产主义意识形态转变为政府在经济和道德上的表现,简而言之,即绩效合法性。而以绩效为合法性基础的政权在政府失去高速经济发展势头,民众生活水平得不到显著提高,大众期望不能够及时满足时,我们就不得不面对它极度张扬后所遗留下来的问题。政府对社会资源过度汲取的必然结果是对民众合法利益的肆意侵夺,官民利益分化严重。在这种制度不公的社会结构下,公众极易产生巨大的 “仇权、仇官”心理,以集体力量对抗强势的官僚阶层便不可避免。然而,“很少直接与中央政府对抗,也很少要求更大范围的政治变革”的反应性特征要求弱者的抗争诉求只有在与政府议程相吻合的前提下,才能更好地得以实现。也正是这种宏观制度框架决定了网络抗争政治很少,也不能够对抽象国家或者制度进行抗议,而主要针对的则是政府部门及其官僚的非法、不当行为以及具体不合理的公共决策而展开的,更通俗地说,也即“倒官”。且不说进行如火如荼的网络反腐,单是一起普通的刑事或民事案件,若被冠以“官二代”“富二代”之名就能顷刻间触犯众怒,对涉事官员的穷追猛打、挖地三尺,互联网俨然成为了一个反对官僚主义,涌动着崇拜自由、平等热潮的“天堂”。针对各种偶发的焦点事件,以“一事一议”的形式引发社会各个阶层的的集中讨论,以舆论“井喷”的形式对科层官僚发动进攻。这便是网络抗争政治在中国场景下最鲜明独特的时代印记。

(二)道德情感诉求的价值优先。“国家—社会”关系决定社会民众对政治的价值认同观。当下的中国经过30多年的市场改革,已经使得民众对政府执政合法性的认同由原来对共产主义天国式的信仰转为对政府经济发展、社会治理等表现上的认同,即合法性基础是绩效,而政府的道德表现则是作为绩效的一个重要指标。在这种情况下,民众有关道德情感诉求的实现则直接影响着政治合法性的生成,特别是当下经济发展速度减缓,而经济利益难以在不同阶层中均衡分配,长期的现实不公极有可能因为政府行为违背公众道德理想而引发公众的不满。但囿于现实社会中的等级制度的压迫和威权体制的控制,往往使得大众即使心有怨恨,却难以付诸行动。但互联网的介入,其自由、匿名等特性在中国社会格局中被赋予了天然的正义和公平性,以互联网为核心力量的媒介变革以迅雷之势将我们带入了一个“众生喧哗”的世界,意义上的“本分公民”和“弱势群体”瞬间从“不断压缩”的现实空间跃入看似无垠的广阔领域,相对宽松的政治自由环境和长期处于压抑状态的民间抗争力量的碰撞,极易引发互联网领域内的“雪崩效应”。中国当下现实中的贫富分化和局部权力跋扈的特殊社会环境下,“弱者伦理”的关怀使得弱势群体极易获得舆论的支持,弱者的不幸在网络上经常能获得“一边倒”的声援;而与之相对的,官场中的腐败骄横,突发事件中的特权跋扈,都成为舆论笔诛讨伐的对象。在“孙志刚事件”中,人们在“一塌糊涂”等论坛上呼吁严惩凶手,这正是痛恨公权力日益异化为绑架处于社会底层的外来打工者工具,并成为迫害人权的集中营的社会现实所引发的强烈悲愤;还有在“钱云会案”中,集结而起的悲愤直指无良政府。在转型时期的中国,互联网成为了底层弱势群体价值观念的交流场所,也正是在这样的制度框架内,道德情感诉求在网络场域内具有了压倒性的优势,传统的道德行为和道德语言往往能够打动大众,道德情感诉求在网络场域内占据着垄断性的霸权地位。

(三)抗争剧目的传统拓展与不确定性创新。抗争剧目是指“人们为了追求共同的利益而一起行动的方法”[12]。伴随国家与抗争者的不断互动,人们逐渐积累了一些常用并能有效地达到目的的抗争剧目。互联网技术的加入并没有使抗争行动背离为人所熟知的传统抗议剧目的框架,喊口号、贴标语等常备剧目依然活跃在抗争舞台上,只是全球化的传播网络使得这些剧目的生命力更为强盛。例如微博是经常用于抗争的电子形式,在一定程度上,微博可以看作是是传统口号、标语的延续。言简意赅的文字表达,更像是一种口号式的标语宣扬,一条不到140字的微博极有可能创造出万众关注的“蝴蝶效应”,可以说,此类传统的抗争剧目借助互联网得到了极大的拓展。与此同时,随着互联网技术的不断成熟和创新,剧目类型也不断得到革新。例如人肉搜索的应用,在对官员反腐领域起到了立竿见影的效果。2012年在陕西延安“8·26”特大交通事故现场因展现笑脸而被曝光的时任陕西省安监局局长杨达才迅速被网友们“人肉”,进而曝光多达83块名表,被网友戏称为“表哥”。还有以娱乐为目的网络恶搞文化也被运用到政治抗争之中。例如在2005年为了恶搞电影《无极》而制作的视频《一个馒头引发的血案》中,以诙谐的画面和语言揭示讽刺了城管执法的专横与暴力。互联网对传统抗争形式所进行的创造性、电子化的改进愈发在当下这个社会呈现生机。而原因就在于此类抗争剧目的应用符合“理性人”的假设。无论是网络舆论谴责、人肉搜索、网络恶搞等,其实施成本都比现实集体行动中的常见剧目都要低得多;同时人们的参与风险也在极大地下降。黑客组织“死牛之祭”网站首页宣言:“在上街抗议和在线抗议之间有一种不同。我曾经被一个在马背上挥舞着警棍的警官沿街追赶。但是,相信我,坐在一台计算机前不需要这么大的勇气。”[13]71网民在不断试探着选择各种抗争剧目;同时,政府当局的策略应对使得一种新剧目弥散开来,而且在多数情况下,政府的这种控制战略的疏堵拉锯战往往使得一种新的战术成为约定俗成的剧目之一。因为,在中国复杂的社会环境下网络行动者只有成为“熟练的行动者”和“创新者”,在官方认可的行动方式的边界打着“擦边球”,才有可能最大地实现利益诉求。也正是如此,网络抗争剧目具备了更多不确定性下的创新。

三底层视角的关注与超越:生存之上,生活之下

在中国情境下,抗争历来被视为底层社会的专利,以底层视角作为研究逻辑已经成为一种流行取向,也是一种主要的叙事手段并日益受到重视。“底层研究”要求重视普通民众在社会政治变迁过程中的自主性,给予新的定位。遵循这一学术价值理念,在中国的网络抗争研究中,应当明智地吸收底层视角,作为抗争政治研究拓展自身的良机——在保持相对独立的立场下作为对主流社会的机体支撑。但同时,我们也应当看到,抗争政治已不再是社会底层或被边缘化的群体争取利益的专有手段,社会中上层也在使用不同形式的抗争剧目来为自己获利。这在西方社会已经成为一种常态。早在20世纪 70 年代美国崛起的新基督教右翼运动就是一例。还有2009年初兴起的源于不满美国现状而反对奥巴马政府的茶党运动。互联网具化成一个与现实社会很不同的公共空间,但互联网的挺入则对这一视角进行了扩充和完善。蒂利曾经对西欧现代历史上三种不同种类的集体行动进行了划分,即“竞争性”“反应性”和“主动性”。当前,这三种不同类型的抗议形式同时在互联网上发展。这些抗议台本的不同正是源于中国复杂的社会环境。在社会宏观层面,中国正在发生的网络抗争行为是对现代性后果的总体性反应,而表现出来的正是相对剥夺感加深而引发的物质怨恨,例如互联网成为反腐败的曝光台,受到“民间反腐”力量的重视,正是对特权阶级腐败的怨恨。更为形象地说,当下的社会已经开始走出了较低的经济发展水平,但经济的发展仅能满足人们的基本生活水平而又无法在原有基础上提升一个新的档次,也即人们处在“生存之上,生活之下”。这时,人们便开始更多地关注自己“公民”身份所应获得政治权利和经济利益。另外,由于政府对网络的控制是在国家安全压倒一切的重要议题前所实施的,因此它的管控范围是所有公民和社会行为,环保主义者、民族主义者、学生、知识分子、白领等中产阶级人士无一不在其监控之下,正也决定了互联网已经成为各种社会集团和力量角逐的场域,网络抗争行动也在这进程中扮演特有的角色。实践正在发生深刻的变化,已经对“底层视角”进行了一定的修正。因此,在对当代中国互联网抗争进行研究时,应秉持这样一种观念:一方面,研究素材的获取及分析应坚持关注“作为底层民众的抗争”。不难想象,基于底层视角所进行的抗争性研究,是根植于国家与社会关系结构,进而以此为基础强调突出人文学科所具有的学术关怀和社会责任。另一方面,对于此类研究也应当体现出一种较明显的实践导向。换言之,既要时刻秉持作为主体的人民为研究主体,又要在一定程度上将研究与实践变化相结合,不局限于底层视角而对基于具体时空中的主体与社会结构关系的探讨,借助大量的经验分析,发展出更为体系化和更具实践性的抗争理论。

四网络抗争政治的未来走向:双十字路口的试错

当前的中国正处于一场复杂的极具历史意义的社会转型之中,风险与挑战并存。互联网的技术性赋权,使抗争政治走向全新的阶段。从形式上看,网络行动借助无边界、低成本的方式迅速占领了抗争领域的高地,而在参与的主体方面也发生了些许变化。庞勒笔下的“乌合之众”不再以集体无意识的暴力进行“广场式的狂欢”,而是以更为理智的方式在合法界限内进行抗争,依据兴趣、情感经历、专业知识对各类议题表示着自己的关注。在这个过程中,网络抗争政治也面临着政府自上而下具体制度规制与民众自下而上创新抗争的“双峰叠加”,需要一个革新和试错的过程。

网络抗争政治面临的第一个十字路口是,如何避免继续以一种游勇散兵的形式游离于制度之外。在面对中国转型时期的各种现实的社会矛盾时,网络社会为民众提供了一个全新的斗争场所,网络技术的不断发展使得信息可以自由传播和获取,作为一种结构变迁,它改变了现实社会中权力场的划分。在这里,传统的强势群体处于弱势,而传统的弱势群体却获得了前所未有的话语权。而也正是如此,各类网络群体性事件获得了无限的生机。但站在现代全球民主政治发展的主流方向来看,它终究是不相符的。随着中国开放的全面和深入,政府执政合法性地位维续的诉求也同样在发生着改变。伴随着中央政府顶层设计的改变,对于社会的治理方式也在慢慢发生变化,乃至得到嬗变。无法回避的一点是,网络作为一个监督薄弱、鱼龙混杂、甚至扭曲的舆论场,无论在一些特定事件上声势如何浩大,成就如何斐然,但它也只是正规制度下的一种补充形式,而且更多的是处于主流精英掌控之下的对现代国家的制度力量的一种挑战和对抗,是一种“对抗性政治”。在现代化的过程中,产生一些不稳定的因素是不可避免的,通过制度的净化和吸纳才是中国社会良好政治生态的最终走向。正如西摩·马丁·李普塞特的《政治人:政治的社会基础》一书中所说的:“分歧,在其合法的场合,有助于社会和组织的统一。”[14]1

网络抗争政治面临的另一个十字路口是:华丽转身作为一种公民维权的新方式,还是沦为网络暴民狂欢的工具。最近几年,网络动员作为弱者武器和最理性的选择等观念已经深入人心。网络行动中那些激起多数群体共鸣的制度外举动被实践频繁地证明是最为有效的举措,但同时,狂轰滥炸、穷追猛打式的线上行动已经引起抗争表演疲劳症,网络抗争的诉求极易演变为非理性情绪的宣泄。而政府在面对网络动员下的集结力量也开始有所行动。在这样一种境况下,网络抗争正面临着多重挑战。

西方发达国家走过和正在经历的网络社会的变革都在时刻提醒我们:无论是那种坚信政府可以完全统治互联网的政治决定思维,还是网络空间的无政府主义的高调宣扬都是一种虚无的布道。网络抗争政治恰恰是一种在社会变迁过程中最有利于强化民众公共性的有利方式,借助他们对自身权益的维护逐步回归到社会政治活动的中心,让网络成为一个真正的公共领域。在这片公共领域内,网络抗争政治能否冲破狭窄的政治议题,开启某种“进步”模式,并尝试型构一种新的政治生活的意义,很大程度上取决于政府与社会双方的互动。网络政治抗争的分散化和个案特征,有望确立一种分权化的政治秩序新规则,涵养民众的政治主体意识的同时也在培育政府的节制和新的统治技术,这最终将比任何其他方式都更有可能通向双方所期望的结果。

〔责任编辑:许洁〕

参考文献:

[1] 西德尼·塔罗.运动中的力量:社会运动与斗争政治[M].吴庆宏译.北京:译林出版社,2005.

[2] 李培林,等.社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾问题研究[M].北京:社会科学文献出版社,2005.

[3] 道格·麦克亚当,西德尼·塔罗,等.图绘抗争政治[C].复旦政治学评论,2012:78-108.

[4] 查尔斯·蒂利,西德尼·塔罗.抗争政治[M].李义中译,译林出版社,2010.

[5] Gurak,Laura J. Persuasion and privacy in cyberspace: The online protests over Lotus Market Place and the Clipper chip[M]. Yale University Press,1997.

[6] Harlow,Summer and Dustin Harp. Collective Action on the Web:A cross-cultural study of social networking sites and online and offline activism in the United States and Latin America [J]. Information,Communication and Society,2012, 15(2).

[7] 曼纽尔·卡斯特.网络星河:对互联网、商业和社会的反思[M].郑波,武炜译. 北京:社会科学文献出版社,2007.

[8] McAdam J D. McCarthy.Zald M N(eds) .Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings [M]. New York: Cambridge University Press, 1996.

[9] Ayres, Jeffrey M. From t he Street s to t he Internet : The Cyber-Diffusion of Contention [J]. The Annals of The American Academy of Political and Social Science,1999,566 (1):132-143 .

[10] Sidney Tarrow. Power in Movement :Social Movements and Contentious Politics [M]. New York: Cambridge University Press,1998.

[11] 裴宜理.底层社会与抗争性政治[J].阎小俊译.东南学术,2008(3):4-8.

[12] 郭小安.网络抗争中谣言的情感动员:策略与剧目[J].国际新闻界,2013(12):56-69.

[13] 刘力锐.基于网络政治动员态势的政府回应机制研究[M].沈阳:东北大学出版社,2012.

[14] 西摩·马丁·李普塞特.政治人:政治的社会基础[M].上海:上海人民出版社,1997.

The Logic Processes of Online Contentious Politics in the China Context

ZHU Wanjing

(SchoolofPoliticsandPublicManagement,ChinaUniversityofPoliticalScienceandLaw,

Beijing100088,China)

Abstract:These exists a developed progressively spectrum from contentious politics to online contentious politics. On the basis of these theories, there have three basic elements constitute together the scene of online contentious politics in the china context. They are the contradictions between officials and people under the “inverted officer” boom, moral emotional appeal value priority, and the traditional expanded and uncertainty innovated of contentious repertoire. While orientate the study perspective as a subaltern perspective concerns and beyond, we can modified the theory’s orientations of Online Contentious Politics, which is different from the contentious politics theory’s subaltern perspective in the political spectrum. Finally, take the Online Contentious Politics as a trial and error process, is also consistent with the logic of the pre sentence.Comprehensive superposition of these elements,we can clearly outline the logic of online contentious politics political and the basic picture.

Key words:Online contentious politics;Logic processes;Subaltern perspective

中图分类号:D089

文献标识码:A

文章编号:1671-5365(2015)05-0070-08

作者简介:朱婉菁(1987-),女,浙江温州人,博士研究生,主要从事公共行政和网络政治研究。

基金项目:中国政法大学2014年博士生创新实践项目“互联网时代的官民博弈——抗争政治的中国新议题”(2014BSCX29)

收稿日期:2015-03-10