民国时期劳资冲突中的政治博弈——以长三角地区打工妹群体为中心的考察

池子华,王 萍

(1.苏州大学 社会学院,江苏 苏州 215123;2.阜阳师范学院 商学院,安徽 阜阳 236041)

民国时期劳资冲突中的政治博弈

——以长三角地区打工妹群体为中心的考察

池子华1,王萍2

(1.苏州大学 社会学院,江苏 苏州215123;2.阜阳师范学院 商学院,安徽 阜阳236041)

摘要:近代工业化以来,劳资关系的紧张状态始终存在,劳资冲突不绝如缕。在此过程中,打工妹群体是一支不能忽视的力量。作为参与政治生活的一种方式,打工妹在劳资冲突中获得人生感悟和生活经历的同时,自觉或不自觉地推动了中国妇女运动和近代工人运动的发展。而“党派政治”介入劳资冲突,不可避免地形成政治博弈的局面,其中国共两党以及在国共两党影响下的工人组织,在劳资冲突中扮演了不同的角色,形成社会支持网络中的交汇点,发挥了举足轻重的作用。

关键词:民国时期;劳资冲突;政治博弈;打工妹;长三角地区

民国时期,随着中国共产党的诞生、发展、壮大和对工人运动领导的加强,劳资冲突呈现出不同以往的新特点,政治色彩日趋浓重,政治博弈对工人运动的影响复杂而多元。本文以打工妹群体最为集中的长三角地区为中心*“打工妹”不是新名词,清末民国时期就已经流行(池子华:《“打工妹”的历史考察》,《光明日报》1999年7月9日;池子华:《近代历史上的“打工妹”》,《北京日报》2000年1月17日)。“打工妹”的词源肇始于广东,“这个‘妹’字,是广东俗语女子未曾出嫁之意”(郁慕侠:《上海鳞爪》,上海书店出版社1998年版,第11页)。实际上,广义的“打工妹”还应包括已婚青年女性在内。无论在近代中国,还是当代中国,在打工妹群体中,总有部分已婚青年女性挥洒汗水。尤其在近代社会,早婚现象普遍,“打工妹”的用词不可能将其完全排斥在外。因此,可以将“打工妹”简单定义为:进城务工的农村青年女性,年龄上限以不超过35岁为宜。近代长三角地区工厂女工,绝大多数为“打工妹”(池子华:《近代打工妹群体年龄构成研究》,《江南社会历史评论》第4期,商务印书馆2012年版)。长三角地区主导产业是轻纺工业,“阴盛阳衰”特点突出(《近代“打工妹”群体研究的几个断面》,《江海学刊》2010年第5期),工厂“工人”也主要是打工妹。,对此问题略作考察。

一

应该说,中国共产党自诞生之后,以“劳工神圣”相号召,走进工人队伍,扩大中国共产党的影响力。尤其是第一次国共合作后,两党携手,支持包括打工妹在内的工人运动,长三角地区工运蓬勃发展,高潮迭起。“五卅”运动、1926年“苏南风暴”[1]193-206,都在中国工运史上留下了浓墨重彩的一笔。然而,1927年“四一二”政变后,两党分道扬镳,“党派政治”介入劳资冲突的方式发生了根本性的变化。“可以肯定,这些对立党派的意识有着实质性的不同。有鉴于共产党的工运组织者强调以团结的、有阶级觉悟的无产者为主导的阶级斗争的重要性,国民党着力于强调阶级调和(劳资合作)的必要性,即为了国家经济的发展,工人与资本家应当携手合作。”[2]96正是这种实质性的不同,使两党在劳工运动中的政治博弈不可避免。

先从国民党方面说。

著名学者孙本文先生曾把我国劳工运动划分为四个时期:自1911年辛亥革命至1919年“五四”运动前,为发源时期;自1919年“五四”运动至1924年国民党第一次全国代表大会前,为渐进时期;自1924年1月国民党第一次全国代表大会起至1927年4月国民党清党运动止,为骚动时期;自1927年清党以后,劳工运动进入安定时期[3]58-62。这个分期,显然受国民党政治主导意识的影响,忽略了中共在此过程中的重要作用。不过,所谓“安定时期”的到来,表明国民党劳工政策的转向。

在1927年之前,国民党号召“扶助农工”,支持打工妹为争取自身权益而举行的罢工,并表示“制定劳动法,以保障工人之组织自由及罢工自由,并取缔雇工过甚之剥削,特别注意女工、童工之保护”[4]71-72。1926年8月,国民党江苏省党部对以上海为中心的长三角地区风起云涌的工潮发表“宣言”,表示同情与支持,谓“迩来本埠工潮,层起迭出,统计所得罢工厂数多至两百余家,罢工人数多至十五万以上。如此严重问题,一日不解决,则社会秩序一日不得安宁,社会经济胥多受其影响。夫工人罢工,情岂得已,乃有迫而出此,原因在沪上生活程度之高为全国冠。工人区区收入,供一身之衣食犹虑不足,遑论仰事俯蓄?年来物价之飞涨等于几何级数,而各厂工资则有数十年而未改其旧者,实际上直逐步减少。工资既是如是之少,工作时间又在12小时以上,待遇又非常恶劣。工人在此非人境遇之下,挺(铤)而为罢工之举,手段虽越乎寻常,动机实有可原谅。况沪上虽为中国工业繁盛之区,然大多数企业多为外人所有,彼外国帝国主义者在中国开设工厂,贪图中国劳力之低贱及弱小民族之可欺,对我劳苦同胞之进攻,逐日有加无已。中国实业家在此中国竞争之下,自亦有其难言之苦衷。故沪上工潮之发生,实不尽单纯之劳资冲突问题,乃更含有重大之民族问题也”*民国日报,1926年8月22日。。与此同时,国民党上海特别市党部也发表了类似“宣言”,对“女工、童工之遭遇,尤非言语所能形容”而行罢工之举,表示体谅*民国日报,1926年8月19日。。但1927年“清党”之后,国民党“乃一变向来急进政策而为和缓渐进的政策。党部主张工人运动,不能妨害工业的发展;而工业的发展,不能损害劳工的利益”[3]67,因而极力提倡劳资合作,以期达到“消弭工潮”之目的。

“消弭工潮”的路径,最主要者乃调动政治资源,制定相关法律法规,将劳资冲突纳入“合法”的轨道。这其中,《劳资争议处理法》就是一部具有针对性的法规。该法1928年6月9日公布,以一年为试行期,1929年7月12日国民政府训令展期6个月,同年12月24日又展期3个月,同时由立法院修正,1930年3月17日由国民政府公布实施[5]140-149。后经进一步修订,国民政府于1932年9月27日公布施行《修正劳资争议处理法》[6]24-29。修正后的本法分“总则”、“劳资争议处理之机关”、“劳资争议处理之程序”、“争议当事人行为之限制”、“罚则”、“附则”,共6章44条,对本法的适用范围、调解委员会的组成、仲裁委员会的职责、调解及仲裁程序等,都作了明确的规定。其中强调“工商业之雇主或工人其争议在调解期内或已付仲裁者不得停业或罢工”,“雇主于调解或仲裁期内不得开除工人”,工人或工人团体不得有“封闭商店或工厂”、“擅取或毁损商店工厂之货物器具”、“强迫他人罢工”之行为。如有违犯,根据情节轻重,处以罚金、拘役或依刑法处治。总之,严禁罢工,试图以“调解”的方式解决包括打工妹在内的劳资冲突问题。

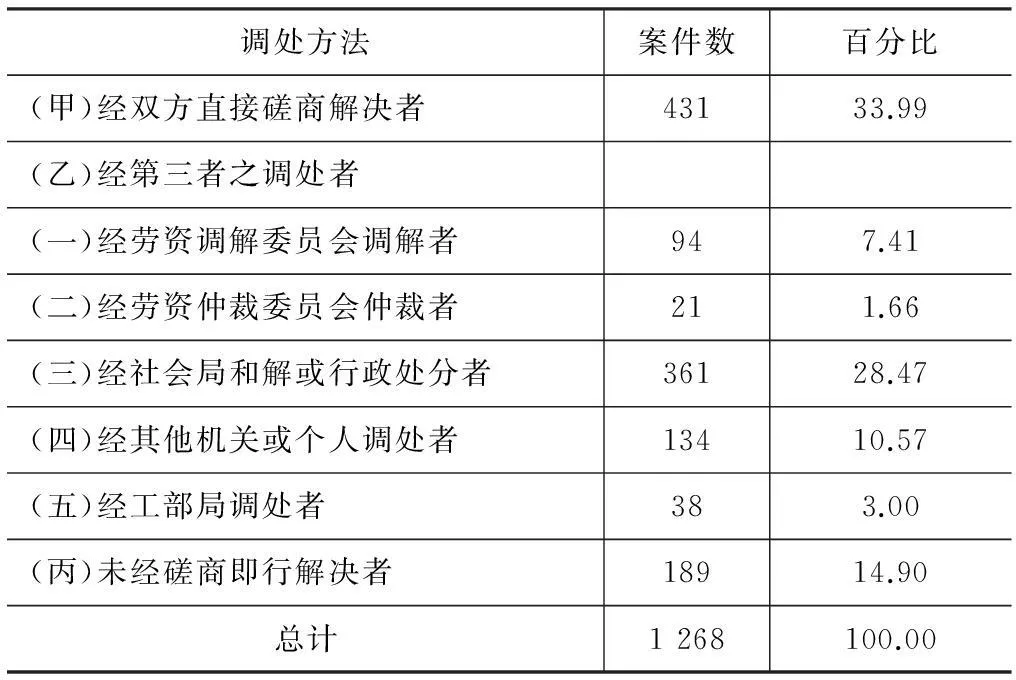

那么“调处”的效果如何,不妨以上海为例以见一斑(见表1)。

表1上海罢工停业调处方法统计表(1928—1939)

调处方法案件数百分比(甲)经双方直接磋商解决者43133.99(乙)经第三者之调处者(一)经劳资调解委员会调解者947.41(二)经劳资仲裁委员会仲裁者211.66(三)经社会局和解或行政处分者36128.47(四)经其他机关或个人调处者13410.57(五)经工部局调处者383.00(丙)未经磋商即行解决者18914.90总计1268100.00

资料来源:孙本文:《现代中国社会问题》第4册《劳资问题》,商务印书馆1947年版,第164页。

从表1可以看出,经劳资争议处理机关即劳资调解委员会、劳资仲裁委员会调处解决的罢工停业案例,仅有115件,占总数1 268件的9.07%,还不到十分之一,效果可想而知。而经社会局和解或行政处分者不在少数,说明政治手段仍发挥重要作用。至于经双方直接磋商解决者、未经磋商即行解决者,倒占了近一半的比重,这是耐人寻味的。

有学者指出,自《劳资争议处理法》公布施行后,劳资冲突事件似乎有减少的趋势,不过形式上的协调并不能解决根本问题。这种形式上的协调,一是由于政府政策的转变,严格取缔罢工怠工的发生;一是由于包括打工妹在内的劳工尊重政府政策而让步的结果[7]7。但暂时的妥协,并非出自打工妹的“本心”,上海的统计也说明,劳资冲突并没有“真正的协调”[8]8。即便有“形式上的协调,苟劳资两方不幸而意见相悬过远时,其协调破坏的表现,较以往必更形严重”[3]171。长三角地区以打工妹为主体的劳资冲突层出不穷,正说明协调“劳资合作”的努力并不能从根本上解决劳资冲突的问题,而劳资冲突“更形严重”,显然与共产党的政治动员分不开。

二

再从中共方面说。

长三角地区,尤其上海,乃是全国的工业中心,打工妹也最为集中。同时上海是中国共产党的诞生之地,作为无产阶级先进代表的中国共产党,对以上海为龙头的长三角劳工运动,不能不有所关注。但诞生后几年并没有打开局面,如邓中夏所说:“中国共产党自成立以来,便在上海做职工运动,但是,总做不起来,做起来一点,便又覆灭。1922年冬,日华纱厂、英美烟厂与金银业的所谓三角同盟罢工失败以来,什么也没有,仅仅还保有很小一部分的印刷工人和机器工人,再加上一部分店员。‘二七’失败的消沉期中,简直没法活动。”[9]136对此,1924年5月10日至15日在上海召开的中共中央执行委员会扩大会议上提出批评,认为“上海处于全国最重要地位,工人至少总有四五十万,就是新式产业下工人,也有二三十万,而工人运动这样没有成绩,这是我们上海同志最说不过去的一件事”[10]207。

上海工运为什么“总做不起来”,为什么“没有成绩”,原因之一就是打工妹过于集中,“阴盛阳衰”。1923年11月中国共产党第三届第一次中央执行委员会会议,就认为上海“丝厂、纱厂、香烟厂之女工占全埠工人半数以上,这也是上海劳动运动不易振起之原因”*《中国共产党第三届第一次中央执行委员会文件》(1923年11月),见刘明逵、唐玉良主编:《中国近代工人阶级和工人运动》第4册,中共中央党校出版社2002年版,第952页。其他原因有:“交通便利,劳动者供过于求,同业间竞争甚烈,遂不敢与雇主竞争”;“工人籍贯复杂,地方观念也是阻碍团结的原因”;“原有的青红帮,不但无形中阻碍工人团结,并还自引捕房恶探,侦察工人的主[活]动,无微不至。”。在1924年5月的中共中央执委会扩大会议上,仍认为“数量最多”的是纺织业工人,中共组织工运屡遭失败,存在着“种种困难的情形,不能进行工会的工作,第一便是大多数是女工”[11]193。

女工的斗争性当然不如男工,这是客观事实*如有学者认为,“由于封建传统的束缚,女工都带有依附性,缺乏战斗精神。”(陈卫民:《中国共产党建立初期的上海工人运动》,《史林》1988年第4期,第78页),而帮会力量的强大也是“上海工人工作中最大的问题”[12]174。此外,共产党外来干部,“绝大多数都是男性,他们很少能理解女工的重要性,也不知道在动员女工时采取适当的策略”[2]187。他们更倾向于在机器工业、码头工人等男性集中的领域开展工作而忽视“做厂”(工厂打工)打工妹群体的作用。在这些原因的综合作用下,共产党对打工妹的政治动员不够到位,打工妹群体的积极性不可能被充分调动起来。对此,中共也意识到问题的症结,并加以改进。一方面,把注意的目光聚焦到女工身上,1924年5月的中共中央执委会扩大会议上就提出“纺织业工人的组织不能再缓了。这是数量最多的一种产业工人,尤其集中在上海”,虽然“我们的党在纺织工人里曾经进行组织,都失败了”,但“工作的基础已经有了”,理应加强[13]193。另一方面,要想打工妹之所想,代表她们的利益和诉求,为此中共在第二次全国劳动大会上通过《经济斗争的决议案》,不仅提出“按照各地各时生活情形,规定最低限度的工资”、“8小时工作制的规定”、“反对一切虐待”、“劳动保护与社会保险”、“取消包工制”等与打工妹群体利益直接相关的主张,而且特别强调了“女工童工之生活改善”[13]199。这种改变,既是“政党政治”的需要,也是因应长三角地区打工妹集中的“因地制宜”之策。

策略的改变,的确带来了工运的新气象,共产党领导的“五卅”运动、三次工人武装起义,都有打工妹的罢工配合,1926年无锡“做厂”女工的同盟罢工,轰轰烈烈,也有共产党的策动之功[14]。事实表明,打工妹的作用确乎不可小觑。

然而,“掀起20世纪20年代中期戏剧性罢工浪潮的联盟被蒋介石发动的‘四一二’政变击得粉碎。这一重要转折点——使共产主义工人运动遭到沉重打击,迫使激进派逃离该市(上海市),转入乡村达20年之久”[2]126。在“白色恐怖”的政治环境中,共产党也只能从前台走到幕后,“隐身”于劳工之中,传播马克思主义,进行劳工运动的“秘密”动员,与国民党争夺对运动的领导权。如:1934年3月上海美亚绸厂的大罢工,“由于共产党干部和国民党当局的介入”而使罢工跌宕起伏,形成激烈博弈,虽然罢工在经历了近两个月之后被镇压,共产党的一名书记被逮捕判刑,遭受重大损失,但共产主义运动的影响却不容忽视,一位参加罢工的打工妹董月英就认为这次罢工是她人生的转折点,最终促使她加入了共产党,她回忆说,“我参加美亚罢工时还很年轻,也很天真,但是经过这场罢工,我懂得了阶级斗争的残酷性,认识到工人必须斗争,必须罢工。这就是那场罢工带给我的深刻教训”[2]259,270。

1936年11月,上海丰田、公大、喜和、大康、裕丰、日华、东华等纱厂的联合罢工,也有共产党的鼓动[15]121。

1933年4月30日至6月10日,南通大生纱厂工人为反对厂方解雇1 200名所谓“泼辣之女工”等,在中共地下党组织领导下举行罢工,并要求增加工资,遭到镇压,共产党员卢世芳、周振国、顾臣贤被判处死刑,被称为“血的红五月”。此次罢工“规模之大,时间之长,是国内罕见的;同时,在一次罢工斗争中死伤和判刑人数之多,在中国工运史上仅次于‘五卅’惨案”[16]226。

值得注意的是,抗战爆发后,长三角地区打工妹还在地下党的领导下,用特殊的方式支持抗战*参见沈以行、姜沛南、郑庆声主编《上海工人运动史》下册,辽宁人民出版社1996年版;上海市总工会编《抗日战争时期上海工人运动史》,上海远东出版社1992年版;李家齐主编《上海工运志》,上海社会科学院出版社1997年版。。如无锡丝厂女工在中共无锡地下党组织的领导下,采取多耗原料、消极怠工、破坏生丝以及公开罢工等各种方式,配合抗日游击队,同日军进行斗争[17]218。

抗战胜利后,国共两党继续以长三角为舞台,展开新的博弈。尽管在“国统区”共产党仍然没有从“幕后”走向“前台”,但继续秉持“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,等待时机”的方针[18]756,深入包括打工妹在内的工人群体之中,发展党员*如1946年年底,英美烟公司就有25位中共党员;1947年末,上海纺织业中活跃着数百名共产党员。([美]裴宜理:《上海罢工——中国工人政治研究》(刘平译),江苏人民出版社2001年版,第220、283页),建立工会,开展政治动员[19],赢得工人信任,其影响力与日俱增。

“共产党的复活”[2]280,使劳资冲突越来越具有“赤化”色彩,上海几次有打工妹参与的罢工高潮,都与共产党的领导分不开[20]。如1946年3月,上海约300家丝织厂的万余名工人发起的一场长达将近3个月的罢工,由于共产党人朱学范的精心策划,最终赢得了增加工资的胜利[2]282。无锡的情况也是如此。如1947年10月17日嘉泰丝厂女工在共产党员黄蓉美等直接领导下,开展罢工斗争,要求增加工资。罢工坚持5日,最终取得胜利[19]222。随着人民解放军的节节胜利,长三角地区打工妹在共产党领导下,掀起了声势浩大的“反饥饿、反内战、反迫害”的斗争,形成了反对国民党政府的第二条战线[21]744。

三

再从工人组织工会方面说。

从本质上讲,工会应该是最能表达包括打工妹在内的劳工诉求的工人组织,代表劳工利益。在劳资冲突中,工会组织起着关键性的作用。“劳工组织乃劳工运动中最重要之行为,无劳工之组织,不得称为有劳工运动。劳工组织之根本形式为工会,所以工会又为劳工运动之基础。”[22]26而且,“有组织的劳工,其力量远胜于无组织的劳工。所以一切劳资问题的能否得到适当的解决,全视劳工能否组织工会,雇主是否承认工会。对此问题,劳方与资方,自然持不同的态度。资方务求劳工无组织,凡有可以设法破坏工会组织的机会,无不竭力利用之。劳方务求组织工会,以期增加交涉的力量”[3]21。工会组织的重要性可想而知了。

无论是同一职业或与之有关职业组织而成的职业工会(Trade Uniom),还是同一产业的产业工会(Industrial Union),还是突破产业与职业界限的劳动工会(Labor Union),在“党派政治”背景之下,不可能不形成博弈之场。

在第一次国共合作时期,国共两党目标一致,合力领导工人运动,“为所有工人的利益而奋斗的组织”[15]202,工会如雨后春笋,遍地而起,据统计,1927年全国工会总数逾千,会员人数达三百余万[3]143。“一地工会数目之多寡,与工运之兴衰及当地之工业发展程度,颇有关系。凡大企业集中之地,产业工会数自必较多;反之,凡手工业尚普遍之区域,职业工会之地位则较显重要,此固一般之趋势也。”[23]488长三角地区是全国工业中心,工会组织之发达,是其他地区难以望其项背的。但“四一二”政变后,工人运动陷入低潮,原有工会组织,尤其是中国共产党领导的工会组织,包括上海总工会,纷纷解体。在长三角地区成为“国统区”的背景之下,工会职能在《工会法》的制度安排下重新建构。

《工会法》于1929年10月21日由国民政府公布实施(1932年9月27日修正),分设立、任务、监督、保护、解散、联合、罚则、附则,共8章54条[8]41-46,其中规定“凡同一产业或同一职业之男女工人,以增进知识技能、发达生产、维持改善劳动条件及生活为目的,集合16岁以上现在从事业务之产业工人,人数在百人以上或职业工人数在50人以上时,得适用本法组织工会”。组织工会的目的之一,为调处劳资纠纷,并规定“劳资间之纠纷,非经过调解仲裁程序后于会员大会以无记名投票得全体三分之二以上同意,不得宣言罢工。工会于罢工时,不得妨害公共秩序之安宁,及加危害于雇主或他人之生命财产。工会不得要求超过标准工资之加薪,而宣言罢工”,违者必究。不管怎样,组织工会是得到政府鼓励的合法行为,正因为如此,工会组织在经历了“四一二”政变的低潮之后,逐渐恢复发展起来。据调查,1935年上海有产业工会47个,会员32 887名,职业工会72个,会员32 731名;苏州产业工会1个,会员597名,职业工会10个,会员1 491名;无锡产业工会5个,会员32 910名,职业工会16个,会员7 555名;镇江产业工会2个,会员962名,职业工会13个,会员5 509名[3]144。到1945年,仅上海就有295个工会,会员227 949名[24]8。1947年工会总数更达到352个(其中产业工会206个,职业工会143个,其他工人团体3个),会员总数260 305人(其中产业工会会员128 714名,职业工会会员126 318名,其他工人团体会员5 273名)[25]38。

工会组织,从广义上讲,都属于工人组织的范畴,但在“党派政治”背景下,工会组织已不再是单纯的工人组织,除了“御用”的“黄色工会”外,还有借工会之名行政治压迫之实的假工会、工人贵族把持的工会,当然也有工人为保障自身权益而组织的工会和共产党实际领导下的“赤色工会”,政治博弈从未停止过。“工会组织之兴衰,固与工业之发达有关,然受政治变动之影响尤巨。”[26]513打工妹受到影响而作出自己的选择势所必然。

毫无疑问,国民政府通过《工会法》将劳资冲突导入“正轨”,规范包括打工妹在内的工人行为,力图化解劳资冲突,使劳资关系在“合作”的框架下形成和谐良性的互动。而中国共产党,虽然被迫转入“地下”,但丝毫没有放弃对工人运动领导权的争取,尤其对打工妹的争取,也有所加强。

1927年4月27日至5月9日中国共产党第五次全国代表大会在武汉召开,大会通过的《中共五大关于职工运动决议》中专门就“童工与女工”工作进行反思,认为工会工作应该改变那种漠视女工和童工利益的做法,而应引导她们参加工会组织。《决议》指出:“童工与女工问题,在党的过去决议案上,都有很详细的规定,但到现在各地还未能正确地执行。各级工会均少注意童工与女工的利益,不引导童工、女工参加工会工作,以致童工、女工不了解工会的意义,不积极拥护工会或另外成立组织,形成如另一工会的形势,这是很危险的现象。以后各地工会要积极地拥护童工、女工的利益,每次经济罢工均需提出童工、女工的要求,引导童工、女工参加工会工作(工会的各级机关均须有童工、女工参加),才能挽救这个危险。”[27]57

中共深知,要在博弈中胜出,必须“要搞垮国民党的黑色工会,对改良主义的黄色工会也打进一个楔子”。为此,“共产党员必须潜入工厂煽动罢工,排斥国民党对工人的控制,确立共产党对工会的领导权”[28]153。在长三角地区,尤其在上海,通过“潜入”打进“合法”工会的策略逐渐确立了共产党对工会的领导权,有资料称,“到1946年底,在上海我党领导下的‘合法’工会已达324个,会员二十八万多人。还有未经批准承认的工会一百多个,总数达四百多个,会员三十多万人”[29]291。虽然这个资料与上述记载存在较大出入,但共产党在博弈中“反客为主”的态势是显而易见的。换句话说,共产党在工会组织中的影响力与日俱增,几乎无处不在。

“一般工会的成立,俱是因为工人们在劳资争议中吃了资本家的亏,才深切感到,只有组织起来,方能维护大家的公共利益。”[30]433为了公共利益,在“组织起来”的过程中,在共产党的影响之下,包括打工妹在内的“做厂”劳工,群体意识、阶级意识不断增强。有评论指出:“在工人阶级共同遭受苦难生活面前,所有这些由于社会的、籍贯的不同和招雇方法的不同所造成的工人之间的差别和分裂,很快就都消失了。工人由于饱受无情的折磨,工作时间过长,事故经常发生,工头的残暴虐待,监工的苛刻管束,总之,由于现代工业强加给工人难以忍受的工作条件,使一切有分歧的工人分子,联合起来结成了一个真正的、团结的无产阶级。”[31]173工会,尤其是共产党影响下的工会,无疑就是一种“联合”的纽带。打工妹可以通过这一纽带,表达她们的利益诉求,如1930年三八妇女节,上海工会联合会发布《上海女工总要求》,提出28条“目前的总要求”,表示“上海全体女工誓死要为这总要求而奋斗,不达目的不罢休”*28条“总要求”包括:全上海女工一致起来与男工共同组织自己的工会或代表会;工会或代表会有代表全体工友之权;反对国民党及政府立案、注册、登记、委派、圈定等压迫工人的办法,并反对压迫工人的劳动法、工厂法;女工有开会、言论、出版、罢工、游行、示威及组织纠察队之绝对自由;女工工资最低每月18元,每年加二次,每次加一成;女工婚丧疾病时停工工资照给,并给补助费及医药费,废除女工夜间工作及危险、不卫生的工作;不准打骂女工和调戏女工及拍照、验身、搜身、铺保等。(《上海女工总要求》,《劳动》1930年3月8日)。这个“总要求”,综合了打工妹的各种诉求并打上鲜明的“赤化”印记。

在劳资冲突的行动中,工会也会给予有力的声援,并通过工会争取当局及社会各界的理解、同情。如1946年7月无锡丝厂女工举行同盟罢工,缫丝产业工会便向党、政、军、总工会呈文报告经过,为打工妹请命*呈文称:“窃查工资为工人唯一生活之泉源,人若布衣粗饭,均可相安无事,铤而走险,皆为饥寒所迫。本会在政府严密监督之下,赤诚进行劳资合作,胜利以还,本此原则,矢志不渝。无奈资方对七月份上半期工资,延不发放……显见漠视工人生计,挑拨劳资情感,造成对立,处此政局不宁,而有此种现象,痛心疾首,莫有逾此。今晨东门各厂,即有怠工情事,恐将波及全县,责任谁属,资方难辞其咎,是以迫不得已,理合将经过情形呈请钧长,迅饬资方克日依向例发放工资,以安生计而维社会,工业幸甚,国家幸甚。”(《无锡缫丝产业工会呈文》,《人报》1946年7月23日)呈文合情入理,具有很高的策略性。。这次“历时六天的丝厂工人罢工,在中共无锡地下党组织的领导下,资本家只得答应工人所提的条件,国民党警察三分局释放了被抓的全部女工,斗争取得了胜利”[19]220。类似案例,史不绝书。

总之,“劳资争议的发生,正所以表示工业社会组织和运用的不健全。工资的低廉,生活费的高昂,劳工团体组织的严密,激进思想的灌输,以及其他种种”,都可以使以上海为中心的长三角地区“劳资间的争执,比国内任何地方要严重些”[31]318。这里是“党派政治”的博弈舞台,同时也给打工妹的“做厂”生涯,打上了浓厚的政治色彩。

参考文献:

[1]池子华.农民工与近代社会变迁[M].合肥:安徽人民出版社,2006.

[2]裴宜理.上海罢工——中国工人政治研究[M].刘平,译.南京:江苏人民出版社,2001.

[3]孙本文.现代中国社会问题:第4册:劳资问题[M].上海:商务印书馆,1947.

[4]刘明逵,唐玉良.中国近代工人阶级和工人运动:第6册[M].北京:中共中央党校出版社,2002.

[5]刘明逵,唐玉良.中国近代工人阶级和工人运动:第8册 [M].北京:中共中央党校出版社,2002.

[6]邢必信,等.第二次中国劳动年鉴:第5编[M].北京:北平社会调查所,1932.

[7]吴至信.中国劳资协调问题[J].劳工月刊,1935(4).

[8]上海市政府社会局.近五年来上海之劳资纠纷[M].上海:中华书局,1934.

[9]邓中夏.中国职工运动简史[M].北京:人民出版社,1949.

[10]中央档案馆.中共中央文件选编[G].北京:中共中央党校出版社,1994.

[11]中央档案馆.中共中央文件选集:第1册 [G].北京:中共中央党校出版社,1982.

[12]朱学范.上海工人运动与帮会二三事[M]//20世纪上海文史资料文库:第10集.上海:上海书店出版社,1999.

[13]刘明逵,唐玉良.中国近代工人阶级和工人运动:第5册[M].北京:中共中央党校出版社,2002.

[14]池子华.城市记忆:1926年无锡“做厂”女工同盟罢工[M]//江南社会历史评论:第2期.北京:商务印书馆,2009.

[15]朱邦兴,胡林阁,徐声.上海产业与上海职工[M].上海:上海人民出版社,1984.

[16]穆烜,严学熙.大生纱厂工人生活的调查:1899—1949[M].南京:江苏人民出版社,1994.

[17]钱耀兴.无锡市丝绸工业志[M].上海:上海人民出版社,1990.

[18]毛泽东.放手发展抗日力量,抵抗反共顽固派的进攻[M]//毛泽东选集:第2卷.北京:人民出版社,1991.

[19]上海市总工会.解放战争时期上海工人运动史[M].上海:上海远东出版社,1992.

[20]曹婧妤.解放战争时期党领导工人运动的历史实践研究[D].上海:华东师范大学,2006.

[21]上海社会科学院经济研究所.荣家企业史料:下册[M].上海:上海人民出版社,1980.

[22]于恩德.北平工会调查[G]//李文海.民国时期社会调查丛编:社会组织卷.福州:福建教育出版社,2005.

[23]吴至信.最近四年之中国工会调查[G]//李文海.民国时期社会调查丛编:社会组织卷.福州:福建教育出版社,2005.

[24]水祥云.上海市两年来的工运[J].市政评论,1949(1/2).

[25]邵心石,邓紫拔.上海劳工年鉴[M].上海,1948.

[26]李文海.民国时期社会调查丛编:社会组织卷[G].福州:福建教育出版社,2005.

[27]中央档案馆.中共中央文件选集:第3册[G].北京:中共中央党校出版社,1983.

[28]中村三登志.中国工人运动史[M].王玉平,译.北京:工人出版社,1989.

[29]王建初,孙茂生.中国工人运动史[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987.

[30]陈达.我国抗日战争时期市镇工人生活[M].北京:中国劳动出版社,1993.

[31]刘明逵,唐玉良.中国近代工人阶级和工人运动:第1册[M].北京:中共中央党校出版社,2002.

[32]蔡正雅.近三年来上海劳工状况与趋势[J].劳动季刊,1931(1).

(责任编辑张彩霞)

The Political Games in Labor Strives in the Period of the Republic of China:

Investigation on the Migrant Women Workers in Yangtze River Delta

CHI Zi-hua1,WANG Ping2

(1.School of Society, Soochow University, Suzhou 215123, Jiangsu,China;

2.Business College,Fuyang Normal College,Fuyang 236041,Anhui, China)

Abstract:The tension in the industrial relations along with the labor conflicts had lasted ever since the modern industrialization,among which the power of the migrant women workers could not be ignored. As a way to participate in the political life,they had gained life inspirations and experiences from the struggling which,consciously or unconsciously,promoted the development of Chinese women movement and the modern labor movement.The political games were inevitably formed when the partisan politics involved into the labor strives,in which the Labor organizations led by or influenced by the Chinese Communist Party or the Kuomintang played the different but decisive roles and thus became the supporting intersections in the social network.

Key words:The Republic of China period; Labor Strives; Political Games; migrant women workers; Yangtze River Delta

中图分类号:D693

文献标志码:A

文章编号:1674-3571(2015)03-0069-07

作者简介:池子华(1961- ),男,安徽涡阳人,苏州大学社会学院教授,博士,博士生导师,主要从事中国近现代社会史研究;王萍(1981- ),女,安徽阜阳人,阜阳师范学院商学院讲师,苏州大学社会学院高级访问学者,主要从事女性群体及人力资源管理研究。

基金项目:国家社会科学 “近代中国‘打工妹’群体研究”(09BZS046);教育部人文社会科学研究 “元明以降淮北地区社会变迁研究”(14YJA770008)

收稿日期:2015-03-15