“十三五”时期国家区域发展战略调整与应对

“十三五”时期国家区域发展战略调整与应对

王业强,魏后凯

(中国社会科学院城市发展与环境研究所,北京100028;中国社会科学院西部发展研究中心,北京100028)

摘要:“十二五”时期,国家区域发展总体战略是以四大区域为地域框架,并针对特殊问题区域给予国家援助。随着国际国内经济政治发展形势的变化,中央先后提出一系列的“经济发展带”战略,包括“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”等,基本上勾画出了“十三五”时期区域发展战略的总体框架,即“四大区域+经济支撑带+陆海统筹”,从扩大内需和对外开放两个维度丰富了区域发展总体战略,拓展了区域发展总体战略的空间感和层次性,形成东西联动、全面开放、区域协同、陆海统筹的新型区域发展总体战略格局。未来应以深入推进主体功能区建设为重点,坚持创新驱动区域发展和大力促进区域信息化,实施东西并重,内外联动的全方位开放战略,进一步完善区域补偿政策,逐步缩小地区差距,实现区域协调发展。

关键词:区域发展战略;一带一路;经济支撑带;陆海统筹

收稿日期:2014-12-08修回日期:2015-05-18

基金项目:国家自然科学基金(面上)项目(项目批准号:71473266);国家社科基金重大项目(14ZDA026);科技部前瞻性研究项目(2014GXS6B244)。

作者简介:王业强(1972-),男,江西彭泽人,中国社会科学院城市发展与环境研究所副研究员,研究方向:区域经济。

中图分类号:F207

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2015)05-0083-09

Abstract:During the period of the Natonal-12`(th)-five-year-planning,the overall strategy of regional development,based on the framework of four regions,has given national aid to specific problem areas. With the changes of international and domestic economic and political situation,the central government had put forward a series of strategy about “economic development belts”,including “one belt and one road”,“Yangtze economic belt”,“collaborative development in Beijing-Tianjin-Hebei” and others. It lays out basically the overall framework of National regional development strategy during the period of the-13`(th)-five-years-planning,that is “four regions plus some economic supporting belt and co-ordinate both land and sea”. It enriches the overall strategy of national regional development in two dimensions of boosting domestic demand and the opening up,and expands the sense of space and level of the overall strategy of regional development. Moreover,a new overall strategy of regional development,which could connect the east and west,open up all-round,collaborate among regions and co-ordinate both land and sea. In the future,it needs to make emphases on carrying out the construction of main-functional-areas,adhering to encourage innovation-driven for regional development and vigorously promoting the regional information-based. Additionally,we should implement an all-round opening up strategy which could emphases on both east and west,connect international and domestic. Furthermore we should improve the regional compensation policies,gradually reduce regional disparities,and achieve regional coordination development.

The Adjustment and Responses to the National Strategy of Regional Development

During the Period of the National-13th-Five-Year-Plan

WANG Ye-qiang,WEI Hou-kai

(InstituteforUrbanandEnvironmentalStudies,CASS,Beijing100028,China;

ResearchCentreforWestDevelopment,CASS,Beijing100028,China)

Key words:overall strategy of regional development; one-belt-and-one-road; economic supporting belt;co-ordinate both land and sea

“十二五”时期,国家实施区域发展总体战略,推进新一轮西部大开发,全面振兴东北地区等老工业基地,大力促进中部地区崛起,积极支持东部地区率先发展,加大对革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区扶持力度[1];同时实施主体功能区战略,对国土空间开发格局、分类管理的区域政策、绩效评价和衔接协调机制进行统筹安排。近年来,随着国际国内发展形势的变化,中央已明确提出重点实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略,由此勾画出“四大区域+经济支撑带+陆海统筹”的总体战略框架,为“十三五”时期推动形成东西联动、全面开放、区域协同、陆海统筹的新型发展格局奠定了基础。

一、对“十二五”时期国家区域发展战略的评价

“十二五”时期,国家采取了一系列政策措施,进一步深化完善区域发展总体战略和主体功能区战略。在西部大开发方面,国务院批复了《西部大开发十二五规划》、《沿边地区开放开发规划》,发布了促进内蒙古、贵州又好又快发展以及支持云南加快建设面向西南开放重要桥头堡和喀什霍尔果斯经济开发区建设的意见,批准设立了兰州新区、贵安新区、西咸新区和天府新区,4年累计新开工重点工程97项,投资总规模1.95万亿元;在东北地区等老工业基地振兴方面,国务院发布了《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,批准设立大连金普新区,批复了《东北振兴十二五规划》、《全国老工业基地调整改造规划》,将全国老工业基地纳入整体规划;在促进中部崛起方面,国务院批复同意《中原经济区规划》、《洞庭湖生态经济区规划》,出台了支持河南加快建设中原经济区的指导意见,同意规划建设郑州航空港经济综合实验区;在支持东部地区率先发展方面,国务院批准设立了浙江舟山群岛新区、广东南沙新区、青岛西海岸新区,并在上海率先开展自由贸易试验区试点,最近又决定在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易试验区;在支持老少边穷地区发展方面,制定实施了《陕甘宁革命老区振兴规划》和全国集中连片特困地区区域发展与扶贫攻坚规划,发布了《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》和《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,加大了转移支付、资金投入、对口支援和政策支持力度;在主体功能区建设方面,启动实施了国家主体功能区建设试点示范工作,并加大了对国家重点生态功能区转移支付力度。总体来看,国家区域发展总体战略取得了较大成效,主要包括以下几个方面:

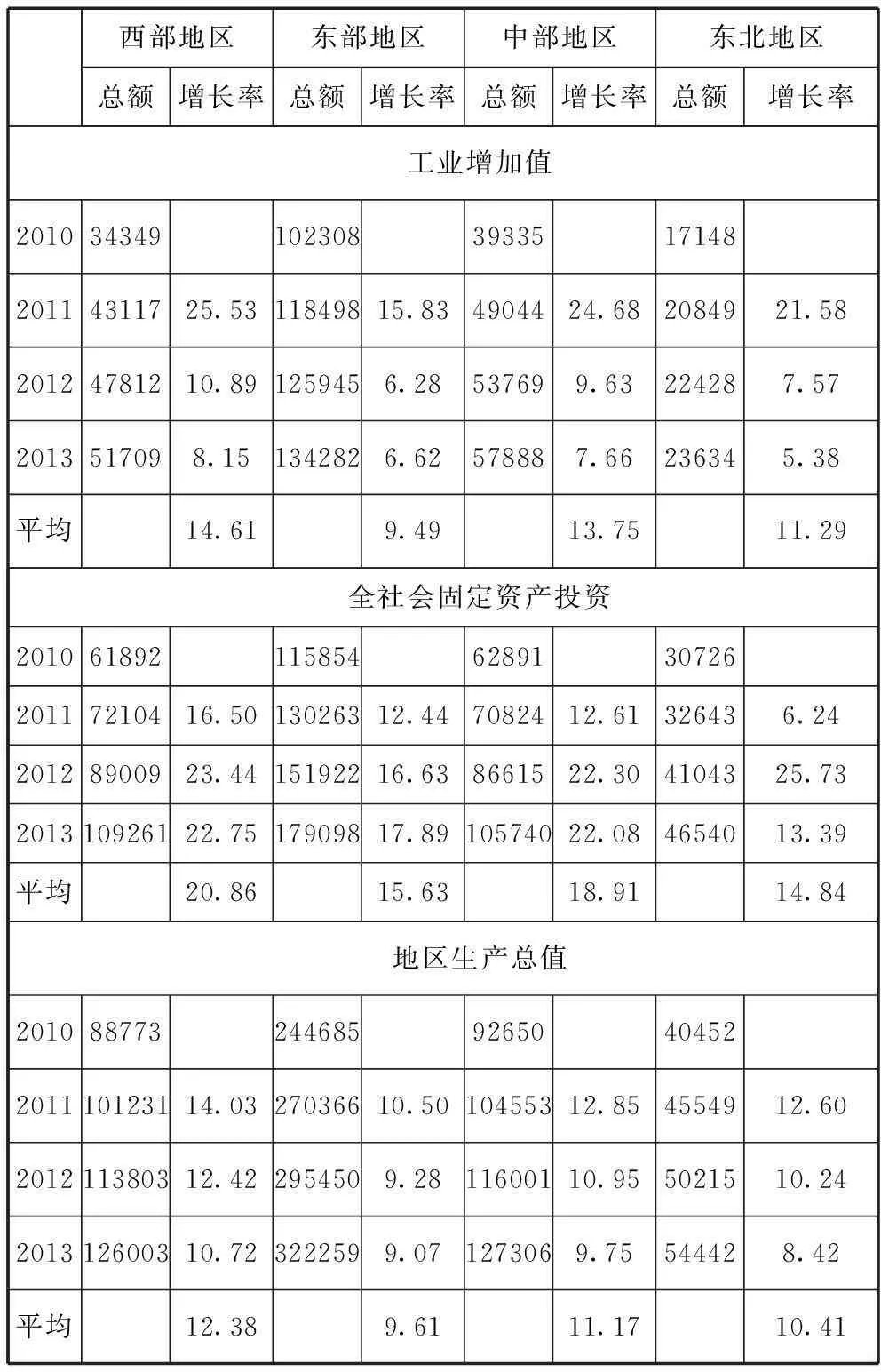

(一)中西部经济呈现快速增长态势

“十二五”期间,中西部地区全社会固定资产投资快速增长,其平均增速远高于东部地区。2011-2013年,西部地区全社会固定资产投资年均增长20.86%,中部地区为18.91%,而东部地区仅为15.63%。在投资的拉动下,中西部地区经济呈快速增长态势。这期间,西部和中部地区生产总值年均增长速度分别为12.38%和11.17%,均超过了东部地区,分别比东部地区高2.77个和1.56个百分点。再从工业增加值来看,西部地区平均增速为14.61%,中部地区为13.74%,东北地区为11.29%,均高于东部地区的9.49%。在经济快速增长带动下,西部地区生产总值占全国各地总额的比重由2010年的18.6%提升到2013年的20.0%,中部地区则由19.7%提升到20.2%(见表1)。

(二)区域发展的相对差距逐步缩小

国家实施区域发展总体战略的根本目的是缩小东西发展差距,促进区域协调发展。“十二五”期间,在国家政策的支持下,东西发展差距在迅速缩小,区域协调发展取得了显著成效。从人均地区生产总值(GRP)相对差距看,东部与中西部地区间人均GRP相对差距系数均呈现出不断下降的趋势,而四大区域人均GRP变异系数下降趋势更为明显。从2000年到2013年,东部与西部地区间人均GRP的相对差距系数由50.72%下降到44.70%;而四大区域人均GRP的变异系数则由33.90%下降到29.11%。再从城乡居民人均收入相对差距看,东部与中西部地区间农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入的相对差距均呈不断缩小的趋势,后者缩小幅度更为明显。这期间,东部与西部地区农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入的相对差距系数分别由45.74%、32.08%下降到43.30%、30.06%;而变异系数则分别由25.74%、20.77%下降到23.97%、19.25%。由表2可以看到,与农村居民人均纯收入相比,城镇居民人均可支配收入相对差距系数下降的幅度更为明显。

表1 四大区域主要经济指标增长速度 单位:亿元、%

数据来源:根据中国国家统计局国家数据库中相关数据整理,www.data.stats.gov.cn。

表2 四大区域人均地区生产总值相对差距

注:东西部间相对差距系数=(东部指标值-西部指标值)/东部指标值×100%。

资料来源:《中国统计年鉴》(2014)。

(三)老少边穷地区发展步伐加快

“十二五”时期,中央加大了对革命老区、民族地区和边境地区转移支付力度,2011年转移支付总额为370亿元,2012年为559亿元,2013年为623亿元,2014年为697亿元,4年内年均增速达到17.2%,从而为这些地区发展提供了强有力的支持。同时,国家加大了对贫困地区的扶持力度,2011年至2013年中央财政累计安排财政专项扶贫资金998亿元,年均增幅达到20.9%;2014年中央财政又安排专项扶贫资金433亿元,28个省份省级财政预算安排扶贫资金265亿元,分别比上年增长10%和27.3%。在国家政策的大力支持下,老少边穷地区发展步伐明显加快。2013年,全国11个革命老区市GDP平均增长速度为10.1%,超过全国各地区7.7%的平均增速。民族地区经济发展速度也不断加快,人均地区生产总值相对水平逐年提高。2010年至2013年,民族八省区国内生产总值(GDP)从4.2万亿元增加到6.4万亿元,年均增速为15.1%,高于同期全国各地区12.9%的平均增速;人均GDP从22196元增加到33711元,年均增速为14.9%,远高于全国各地区12.3%的平均增长速度。在国家扶贫力度加大的背景下,贫困地区发展步伐加快,贫困人口不断减少,贫困发生率迅速下降。2014年,全国农村贫困人口7017万人,比2011年减少5221万人,贫困发生率由12.7%下降到7.2%;2013年,全国贫困地区农村居民人均纯收入实际增长13.4%,其中国家扶贫开发工作重点县实际增长13.8%,14个集中连片特困地区实际增长12.3%,分别比全国农村平均水平高4.1个、4.5个和3个百分点。

表3 民族八省区和全国贫困人口及贫困发生率比较

注:2011年实行新的国家扶贫标准,为农民人均纯收入2300元(2010年不变价)。

数据来源:2014年数据来源于《2014年国民经济和社会发展统计公报》(http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201502/t201 ̄50226_685799.html),其它数据来源于《2013年民族地区贫困情况》(http://www.seac.gov.cn/art/2014/4/21/art_151_203095.html)。

(四)区域合作和开放取得了较大进展

自2010年国务院发布《关于中西部地区承接产业转移的指导意见》以来,国家先后批准建立了广西桂东、重庆沿江、宁夏银川—石嘴山、湘南、湖北荆州地区、豫晋陕黄河金三角、甘肃兰白经济区等承接产业转移示范区,批复实施了《国家东中西区域合作示范区建设总体方案》、《粤桂合作特别试验区总体发展规划》等规划方案,东中西经济合作规模不断扩大、领域不断拓宽、机制不断创新、效益不断增强。据不完全统计,目前已有近30万家东部企业到西部地区投资创业,投资总额20000多亿元[2]。全国对口支援西藏、新疆、贵州、青海等工作也蓬勃开展、成效显著。同时,中央继续深化与周边国家区域合作机制,加强多重合作机制下的沟通与协调,进一步完善了上海合作组织、东盟与中国(“10+1”)领导人会议、亚欧会议、西部国际博览会、中国-亚欧博览会、中国-南亚博览会、中国-东盟博览会等各类对外交流平台,充分发挥其作为区域合作平台的载体功能与带动作用,为中西部地区企业参与区域经济合作创造条件。在进一步深化中国-东盟自由贸易区、中国-巴基斯坦自由贸易区、大湄公河次区域合作、泛北部湾区域经济合作、中国与中亚次区域合作等区域合作载体的基础上,又积极实行沿边开放战略,提升了沿边重点开发开放试验区、边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区等载体的对外经济联系功能,设立了一批边境开放口岸、内陆新区和内陆保税区,进一步强化了中西部地区对外开放功能。

(五)主体功能区建设开始试点

自2010年国务院颁布实施《全国主体功能区规划》以来,国家发展改革委2013年制定了《贯彻落实主体功能区战略推进主体功能区建设若干政策的意见》,2014年又联合环境保护部发布了《关于做好国家主体功能区建设试点示范工作的通知》,决定以国家重点生态功能区为主体,选择部分市县开展国家主体功能区建设试点示范工作。此后,各地迅速开展宣传动员工作,召开试点示范工作会议,编制实施意见和方案,试点工作顺利推进。如湖南、福建、安徽、浙江等省召开了试点示范工作会议,各试点县市制定了试点示范初步方案。同时,中央财政加大了对国家重点生态功能区的转移支付力度。财政部先后制定实施了《国家重点生态功能区转移支付办法》和《2012年中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法》;2014年中央财政又将河北环京津生态屏障、西藏珠穆朗玛峰等区域内的20个县纳入国家重点生态功能区转移支付范围,享受转移支付的县市达到512个,中央预算对重点生态功能区转移支付达480亿元,专项转移支付中天然林保护工程补助经费150.04亿元,退耕还林工程专项资金296.27亿元。此外,财政部和环境保护部继续对国家重点生态功能区环境状况和自然生态进行全面监控和评价,并根据监测结果实施相应奖惩。

从近年来推进主体功能区建设的效果来看,一方面,试点示范工作调动了地方积极性。进入国家主体功能区建设试点示范名单的县市,均在各地申报的基础上确定,各地积极性较高,主动性较强。这种上下结合的试点示范,将有利于推进主体功能区建设和体制机制创新,有利于积累经验和形成示范效应;另一方面,以转移支付为主的纵向生态补偿机制初步形成。2008年以来,中央财政对重点生态功能区的转移支付逐年增加,2014年又比上年增长13.5%,其中天然林保护工程补助经费和退耕还林工程专项资金分别比上年增长18.6%和12.2%,均远高于中央对地方税收返还和转移支付8.0%的平均增速。中央对限制开发和禁止开发区域转移支付力度的加大,为这些地区加强生态环境保护、提高基本公共服务能力提供了保障。

(六)区域发展存在的问题

尽管“十二五”期间国家区域发展战略取得了较大成效,但也存在一些问题。第一,区域绝对差距还在扩大。如2013年东部地区人均地区生产总值为62189元,西部地区为34392元,二者绝对差距为27797元,比2010年增加了4113元[2];第二,区域一体化进展缓慢。国家批复的各种特殊区域和规划过多、区域政策泛化、各种优惠太多,造成各种区域之间重视规划和战略层面竞争,区域合作和协同发展的动力不足;第三,民族地区、贫困地区同步小康难度大。从总体进程看,2011年全国全面建设小康社会实现程度为83.1%,民族八省区为70.9%,其进程大体比全国平均滞后5年左右。如果按照2000-2011年平均每年提高1.91个百分点的速度推算,到2020年民族八省区全面建设小康社会实现程度只能达到86%左右[3]。全国集中连片特困地区与全国同步小康的难度更大;第四,区域补偿力度较小,主体功能区建设推进较慢。目前,国家主体功能区制度的综合政策体系还未形成,各项政策分散在各个部门,呈现出“碎片化”特征。虽然《全国主体功能区规划》提出了分类管理的区域政策,但至今并未颁布实施细则,各项政策由相关部门掌握,部门分割严重。全国主体功能区建设仍处于试点示范阶段,有关部门对试点示范的技术规范、标准和考核指标缺乏明确规定,试点示范方案由地方组织编制,更多反映了地方的诉求;第五,区域内部分异加剧。无论在东部和西部地区内部,还是在一些省份内部,区域分异和差距都十分明显,尤其是一些多省交界的边缘地区,长期没有引起应有的重视。

二、“十三五”时期国家区域发展战略的变化与调整

“十二五”规划中提出的区域发展总体战略,主要是采用东部、中部、西部和东北四大板块加特殊问题区域的发展战略架构[4]。从国务院批复的区域规划来看,主要包括五个方面内容:一是国家级新区规划。继1992年10月成立上海浦东新区、2005年成立天津滨海新区和2010年6月成立重庆两江新区之后,2011年6月浙江舟山群岛新区,2012年8月甘肃兰州新区和9月广州南沙新区的成立,2014年1月陕西西咸新区和贵州贵安新区,和6月青岛西海岸新区和大连金浦新区的成立,2014年10月四川天府新区成立,2015年4月湖南湘江新区成立,使全国国家级新区已经达到12个。二是海洋经济区规划。2011年1月,国务批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》是第一个以海洋经济为主题的区域发展战略,3月份又正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》,随后又印发了《关于广东海洋经济综合试验区发展规划的批复》,并正式批准实施《广东海洋经济综合试验区发展规划》,2012年9月正式批准《福建省海洋经济发展规划》,2012年12月,国务院印发《全国海洋经济发展“十二五”规划》,2013年9月正式批复《天津海洋经济科学发展示范区规划》。三是流域发展规划。为适应流域治理、开发与保护面临的新形势和新要求,更好地指导当前水资源开发、利用、节约、保护和防治水害,继2012年底国务院批复长江、辽河流域综合规划后,国务院分别批复了黄河、淮河、海河、珠江、松花江、太湖流域综合规划,七大流域综合规划(修编)全部得到国务院批复。四是生态经济区规划。继2009年国务院正式批准《鄱阳湖生态经济区规划》和《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》之后,2011年7月,《贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划》经国务院批复,11月,国务院批准了《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划(2011-2020年)》,2012年12月批准《祁连山水源涵养区生态环境保护和综合治理规划》,2014年4月,国务院批复同意《洞庭湖生态经济区规划》。五是城市群规划。继2008年12月,国务院近年来批准的第一个城市群区域规划《长株潭城市群区域规划(2008-2020年)》。2013年11月,国务院日前正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》。2015年4月,国务院批复《长江中游城市群发展规划》。另外,国家发改委将编制跨省区城市群规划,将于今年年底前报送国务院审定。

从上述国家批准的一系列区域规划的内容上看,尽管已经开始关注海洋资源开发、生态环境保护和跨区域资源的整合问题,如国家级新区的设立则聚焦于开发开放和体制改革,流域规划和生态区规划则聚焦于自然资源和生态保护,城市群规划则体现跨区域的资源整合意图,但各类区域规划基本上还是沿袭类型区的思路,缺乏全域国土层面的统筹和协调。四大区域属于“板块”,虽然覆盖了全部陆域国土,但对海域国土没有引起足够重视;而特殊问题区域与主体功能区一样,属于类型区的范畴,不利于各类区域之间的资源整合和协调。随着国际国内环境的变化,中央提出重点实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略,从扩大内需和对外开放两个维度丰富了区域发展总体战略,拓展了区域发展总体战略的空间感和层次性,并将海洋经济纳入区域发展总体战略框架,实行陆海统筹发展。因此,“十三五”时期,应进一步完善区域发展总体战略,继续推进实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、促进中部地区崛起和支持东部地区率先发展战略,积极培育壮大连贯东西的全国性经济支撑带,全面推进实施陆海统筹发展,构建覆盖全部国土的“四大区域+经济支撑带+陆海统筹”的区域发展总体战略框架,推动形成东西联动、全面开放、区域协同、陆海统筹的新型发展格局。具体来看,应包括三个层面的内容:

(一)继续推进四大板块协调发展

“十三五”时期,要继续坚持实施西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、促进中部地区崛起、支持沿海地区率先发展战略,继续推进四大板块协调发展。首先,应进一步强化西部大开发的战略地位。随着国家区域发展战略的调整,西部地区是推进“一带一路”战略的核心区域和关键节点,将成为未来中国经济增长的“支撑区域”,同时,西部又是同步全面建成小康社会的重点和难点地区,西部地区能否实现全面建成小康社会的目标,事关全国建设全面小康社会的大局;其次,应继续推进东北地区等老工业基地全面振兴。东北地区作为传统的老工业基地,体制机制不畅是制约东北发展的关键因素,尤其是近年来东北经济再度放缓,“十三五”时期应坚持以深化改革为主线,全面振兴东北地区等老工业基地;第三,要进一步提升中部崛起战略的功能定位。“一带一路”战略为中部崛起提供了广阔的市场和发展空间,“十三五”时期中部地区应进一步加强区域层面的互联互通,依托长江经济带建设构建起四大区域联动发展的空间纽带;最后,要进一步促进东部地区创新发展。经过30多年的高速发展,东部地区逐渐面临劳动力成本高、资源环境压力大等一系列问题,“十三五”时期,东部地区应充分利用经济优势,加快国家创新型城市和区域创新平台建设,提高自主创新能力,引领区域创新发展,逐步建设成为全国乃至世界科技创新的引领区。

(二)积极培育全国性的经济支撑带

实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略,依托主要交通干道和经济核心区,以城市群和中心城市为节点,积极培育壮大横贯东西、带动全国的若干经济支撑带。初步考虑,“十三五”期间重点培育壮大四大经济支撑带:珠江—西江经济支撑带、长江经济支撑带、丝路经济支撑带、环渤海—华北经济支撑带。(1)珠江—西江经济支撑带。2014年7月,国务院批复的《珠江—西江经济带发展规划》将珠江—西江经济带定位为中国西南、中南地区开放发展新的增长极,为区域协调发展和流域生态文明建设提供示范。(2)长江经济支撑带。2014年9月,国务院发布了《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,明确将长江经济带建设成为具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带。(3)丝路经济支撑带。立足于丝绸之路经济带建设,依托陇海—兰新线主干道,以东陇海、中原、关中—天水、兰西、天山北坡等城市群和主要中心城市为节点,实行全方位开放战略,构建横贯东西、影响全国的重要经济支撑带,使之成为一个丝路文化交融带、国际交流合作带和城镇产业密集带。(4)环渤海—华北经济支撑带。以实施京津冀协同发展战略为契机,依托沿海综合交通通道和津京—呼包银交通干线,以京津冀、山东半岛、辽中南、呼包鄂、宁夏沿黄等城市群和主要中心城市为节点,积极推进区域经济一体化进程,构建一条连接东西、带动三北、具有全球影响力的经济支撑带,引领全国的创新发展和生态文明建设。

(三)全面推进实施陆海统筹发展

在“十二五”规划中,国家已经提出“坚持陆海统筹,制定和实施海洋发展战略,提高海洋开发、控制、综合管理能力。”中国沿海11个省市区北起辽宁省,南至海南省,沿海经过河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西,连接渤海、黄海、东海、南海四大海域,构成了大“S”型海域经济带[5]。随着辽宁沿海经济带、天津滨海新区、河北沿海经济带、山东蓝色经济区、江苏沿海经济带、长三角经济区、浙江海洋经济发展示范区、福建海峡西岸经济区、珠三角经济区、广东海洋经济综合试验区、广西北部湾经济区、海南国际旅游岛等沿海经济区先后上升为国家战略,大“S”型海域经济带逐步形成。在“十三五”时期,必须坚持陆海统筹发展的理念,全面实施海洋发展战略,树立包括陆域和海域的大国土观,把海域纳入国土空间开发体系,并将国土空间开发的战略布局重点逐步向海洋延伸和扩展,对海洋资源进行科学的价值评估和工程核算,做出海洋资源有偿使用的政策安排,整合沿海各省市区的海域发展规划,保证海洋资源的全面保护、合理利用与有序开发。

三、“十三五”时期实现区域协调发展的战略路径

为保障区域发展总体战略的实施,推动形成东西联动、陆海统筹、协同发展的新格局,“十三五”时期,国家应以主体功能区和特殊问题区为载体,实行差别化的区域政策,进一步完善区域补偿政策,同时以创新、信息化为驱动力,推进新一轮改革开放,促进区域协调发展,全面缩小地区发展差距。

(一)深入推进主体功能区建设

目前,国家主体功能区制度的综合政策体系还未形成,各项政策分散在各个部门,呈现出“碎片化”特征。一是虽然《全国主体功能区规划》提出了分类管理的区域政策,但至今并未颁布实施细则,各项政策由相关部门掌握,部门分割严重。按主体功能区实施分类管理的区域政策,与现行按重点区域实施的区域政策和按问题区域实施的区域政策,属于不同的政策体系,如何协调三个政策体系值得深入研究。二是目前国家主体功能区建设仍处于试点示范阶段,有关部门对试点示范的技术规范、标准和考核指标缺乏明确规定,试点示范方案由地方组织编制,更多反映地方的诉求。三是重要生态功能区生态价值核算推进缓慢,地方政府间横向生态补偿机制建设滞后,耕地保护和冰川等仍未纳入生态补偿范围,资源价格改革进展不快,生态环境税费制度尚未建立,完善生态补偿机制任重道远。

因此,应根据主体功能定位和发展导向,对优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域实行差别化的区域政策,并按照主体功能区要求实施分类调控。一是建立多层次的生态补偿机制。进一步规范中央对重点生态功能区的转移支付,公开相关信息,加强实施效果评估;同时推进横向生态补偿和耕地保护补偿试点,加快建立生态补偿市场机制。二是研究制定国家主体功能区建设试点示范的技术规范、标准和评价指标体系。三是对有关部门政策进行整合,进一步完善国家主体功能区制度的综合政策体系,打破部门分割。要对现有各部门的各种试点示范进行整合,并将试点示范工作与重点生态功能区转移支付统筹考虑。四是建立完善动态监测、管理和评估体系以及差别化的绩效考核评价指标体系。

(二)进一步完善区域补偿政策体系

现有生态补偿是按照专项领域来实施的(如主要集中在森林、草原、矿产资源开发等领域,流域、湿地、海洋等生态补偿尚处于起步阶段,耕地、土壤、空气污染生态补偿尚未纳入工作范畴[6])。总体来看,还存在很多问题:一是补偿范围比较窄。如耕地保护不是一个单纯的农业问题,粮食主产区具有生产粮食产品和生产生态产品的双重功能。空气污染问题实质上也是因为过度的工业生产破坏了完全公共品性质的大气层为所有居民所提供的清洁空气的生态服务价值,却在现行的生态补偿体系中无法得到体现;二是补偿方式单一。我国生态补偿方式是以政府补偿为主导,市场补偿方式发展相对滞后。生态补偿主要是依靠政府采取财政补贴、行政管制等手段进行的,市场化的补偿方式,如森林碳汇交易、排污权交易、水权交易等尚未有效启动;三是补偿的价值远远低于开发带来的利益。受限于法律及行政管理能力,我国对生态补偿对象的划分较粗,而由于各地发展程度存在差异,因此补偿对象所需的机会成本也会存在较大差异。补偿方和被补偿方心理预期差异过大,补偿效果较差。

建立区域补偿政策体系是一项系统工程,需要顶层设计,重点应包含以下几个方面的内容:一是要重建流域补偿政策体系。随着“一带一路”、“长江经济带”概念的提出,流域开发为国家区域发展战略赋予了新的内涵,如京津冀——环渤海——东北一线,主要涵盖海河流域、辽河流域和黑龙江流域,“一带一路”主要沿黄河流域延至西部内陆,长江经济带、珠江经济带更是沿长江、珠江而展开。因此,重建流域补偿政策体系是适应国家区域总体发展战略变化的需要;二是拓展补偿范围,将耕地保护和空气污染治理纳入生态补偿范畴。尽管目前粮食主产区还未被纳入国家生态补偿的范围,但是为了保障国家粮食安全,应首先将粮食主产区列入国家推进主体功能区建设的重点保护范围,视同规划区域内的禁止开发区给予稳定、可靠的补偿政策支持。将生态补偿问题和大气污染治理结合起来,创新性探索大气环境生态补偿体系的建立。考虑建立区域内部和区际间相结合的补偿机制,按照污染者负担和获益者负担相结合的原则,考虑以设立区域间的专项空气治理资金;严格排污费征收并专款专用于治理空气污染;运用市场机制进行排污权交易等方式建立能有效解决空气污染问题的生态补偿机制。三是创新补偿方式,用社会资源置换生态资源。对于禁止开发区来说,牺牲发展机会保护了生态环境,单靠行政性的货币补偿杯水车薪。而重点开发的城镇化地区,由于优质公共资源的过度集中,中心城市人口膨胀和产业集聚加速了资源消耗和环境负外部性影响,导致其形成巨大的生态资源缺口。可以考虑将禁止开发地区生态补偿与优化开发地区的城市功能疏解相结合,通过合理疏解中心城区的优质公共服务资源,以优质公共资源置换生态资源,形成造血型生态补偿。

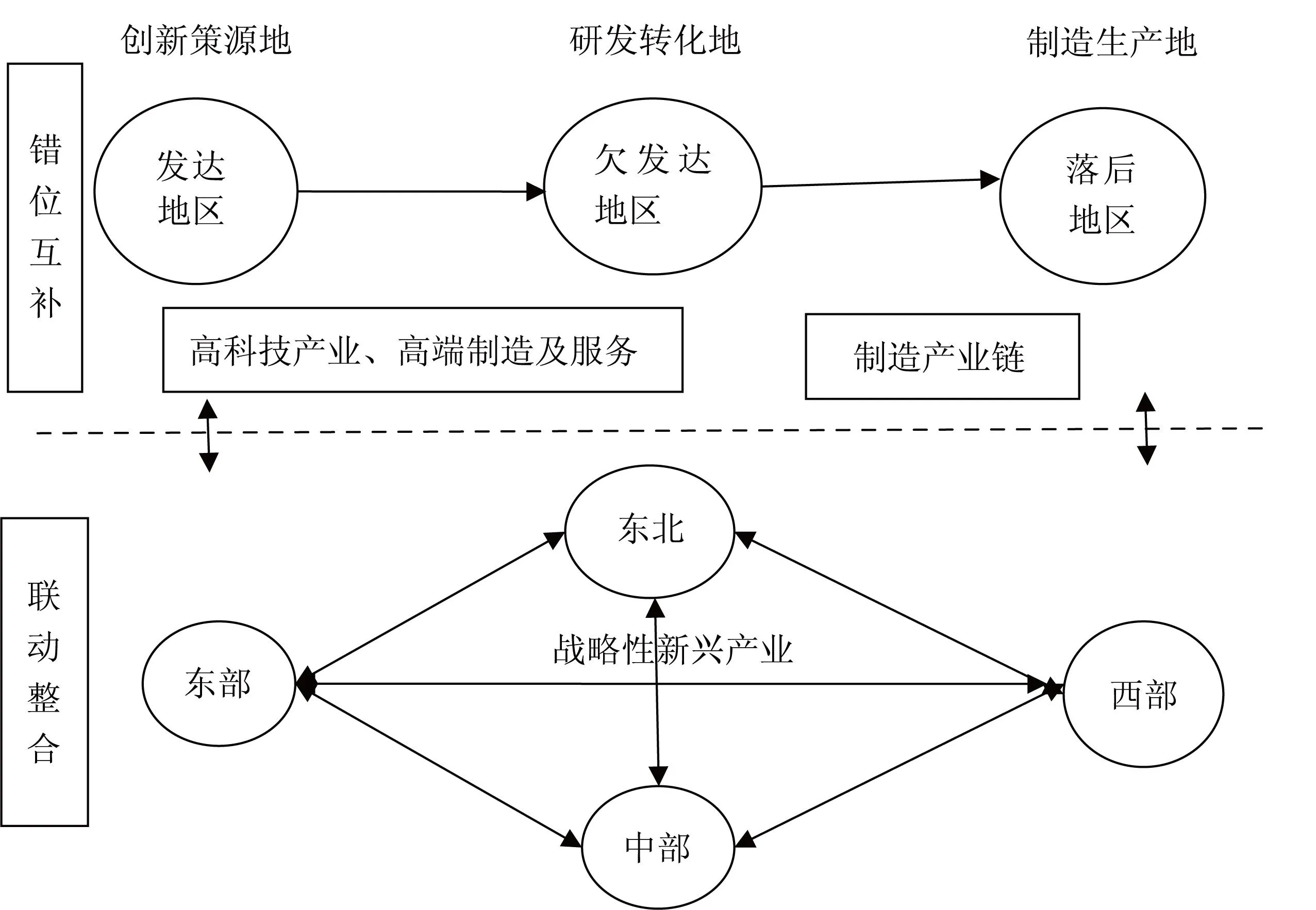

(三)实施创新驱动区域协调发展

为加快实施科技创新驱动区域协调发展,要坚持“分级、分层、分类”的科技创新驱动区域协调发展的思路,充分发挥大城市科技创新的辐射带动作用,在科技资源配置、资金投入、人才培养、制度创新等方面,加大对中西部和老少边穷地区的支持力度。“分级、分层”是我国科技创新能力的主要特点,“分级”是指现有的东、中、西的技术梯度;“分层”是指大、中、小城市的科技创新能力差异;“分类”则是推进科技创新区域协调发展的基本思路,即按照科技资源特点分类提升具有本地特色的科技创新能力,而不是不顾科技创新能力集聚的客观规律,盲目追求科技创新能力的均等化和同质化。要在全国开展创新驱动改革试点,形成一批具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。技术发达地区建设科技创新策源地、欠发达地区建设研发转化地和落后地区建设市场化生产基地,分类创新、合作分享。科技策源地应发挥技术龙头作用,强化自主创新,在体制机制创新上有更大突破;研发转化地要强化政府引导,发挥企业主体和市场的基础作用,致力科研成果实现产业化,打造研发的创新载体和科技成果的转化基地;市场化生产基地要营造开放有序、积极高效的竞争环境,探索创新型市场管理体制,激发市场化的创新投融资体制机制。

从四大板块来看,东部地区社会经济基础条件较好,对科技的投入规模和强度较大。今后要重点加强原始性科技创新,抢占前沿科技制高点,大力提高自主创新能力和国际竞争力,积极支持中西部地区的科技能力建设,实现优势互补;中部地区利用现有的技术体系,通过技术、设备和工艺的更新,改造传统产业,按可持续发展要求和循环经济原理,有条件的发展技术密集型产业和新型工业,提高资源的利用率的同时加强注意环境保护;东北地区虽然重工业份额较高,但多数城市主导产业并不明晰,专业化、社会化分工体系不清晰,应该围绕主导产业和优势产品倾斜发展,实施科教兴城战略,大力推进科技创新,把东北老工业基地建设成为高新技术现代化的基地;由于历史和自然因素,西部地区的社会经济基础比较薄弱,对科技的投入较少,并且对科技成果的转化和吸纳能力较弱,今后要提高科技资源配置效率,同时加大科技投入的规模和力度,特别是要加大科技成果转化资金的投入力度,注重东部科技成果在中部和西部的转化、吸收、推广现有技术的集成开发。四大板块错位互补、联动整合,既体现了不同区域在科技创新这条大的链条中的差异化分工,又促进了区域融合协调发展(见图1)。

图1 跨区域梯度技术转移示意图

(四)依托信息化推进新一轮改革开放

改革开放是建立在区位基础上的,东部沿海地区凭借区位优势,获得了经济先发优势,但先富带动后富的改革目标实现起来困难重重。中西部地区由于地理区位的劣势,始终难以超越东部沿海地区。随着信息时代的发展,改革开放已经由以区位为主导的局部开放进入以信息化为主导的全面开放新时期,信息技术将抹平区位优势主导的改革开放所造成的差距。中西部地区应充分利用信息技术,发挥后发优势,加快推进信息化进程,以信息化驱动工业化、城镇化和农业现代化,依靠信息化驱动实现跨越式绿色发展。在信息资源配置和信息化建设方面,国家应对中西部地区给予资金、人力和政策倾斜。一是支持中西部地区加强信息网络的建设和管理,优化网络结构和布局;二是制定出台相关政策措施,鼓励中西部地区企业信息化改造,促进电子商务的发展;三是支持中西部地区政府、金融、海关、税务、商检等公共管理部门的信息化建设,加快发展面向经济和社会的信息服务业。随着信息化的加速发展,进一步深化改革,鼓励中西部地区加快体制机制创新,进一步扩大沿边开放和向西开放,强化区域合作和向东开放,在中西部地区建设一批特殊经济区、国家承接产业转移示范区、沿边重点开发开放试验区、自主创新试验区、重点边境口岸,打造向西开放的桥头堡和内陆型开放经济高地,开拓经济发展空间。同时,依托“一带一路”发展战略,大力推进国际区域合作,充分利用国际国内两个市场,实现内外联动,提升对外开放层次和空间,构建东西联动、全方位的新型开放格局。

参考文献:

[1]魏后凯.中国区域政策——评价与展望[M].北京:经济管理出版社,2011:38- 44.

[2]魏后凯等.西部大开发“十三五”发展思路研究[R].研究报告,2014.

[3]魏后凯等.民族地区与全国同步建成小康社会:现状评估、指标体系与政策建议[R].研究报告,2014.

[4]魏后凯,邬晓霞.“十二五”时期中国区域政策的基本框架[J].经济与管理研究,2010(12):30- 48.

[5]李靖宇,何青.陆海统筹战略取向下的中国大“S”型海域经济带创建构想[J].港口经济,2013(7):5-9.

[6]徐绍史.国务院关于生态补偿机制建设工作情况的报告——2013年4月23日在第十二届全国人民代表大会常务委员会第二次会议上[R].研究报告,2013.

(本文责编:王延芳)