大学生体力活动、心肺耐力与抑郁风险关系的纵向研究

李秋利++关尚一++张少生

摘要:目的:探讨大学生体力活动、心肺耐力、抑郁风险三者之间的关系。方法:采用国际体力活动问卷(IPAQ)、体质健康测试和抑郁筛选量表(CES-D量表)对1 067名在校大学生(其中男生518人,女生549人)体力活动、体质健康水平和抑郁水平进行了评估,研究采用纵向研究设计,追踪测量持续两年时间,每隔1年测量一次,采用潜变量增长模型和Logistic回归对所测得的数据进行分析。结果发现,经过年龄、BMI、独生子女、父母文化程度、自评家庭经济、肺活量等可能的混杂因素校正后,体力活动水平每下降10 MET-min/d可以引起男生抑郁事件的发生风险率增加1.1%(OR=1.011),女生抑郁事件发生风险率增加2.1%(OR=1.021);耐力跑成绩每增加10秒的可以引起男生抑郁事件的发生风险率增加1.5%(OR=1.015),女生抑郁事件发生风险率增加6.3%(OR=1.063)。结论:大学生体力活动水平、心肺耐力与抑郁风险之间的关系密切,提高体力活动水平、心肺耐力水平能有效地降低抑郁风险。

关键词:体力活动; 心肺耐力; 抑郁; 纵向研究

中图分类号:G804.3文献标识码:A文章编号:1006-2076(2015)04-0078-05

抑郁是一种常见的情感性心理障碍,随着生活节奏的加快和社会竞争的家居,人们的精神压力逐渐增加,抑郁上升成为现在社会的常见病。近几年,在校大学生这一特殊群体因其自身特点,是抑郁症的易发人群,现患率逐年增多。青少年和大学时期的抑郁体验会引起负性健康效应,并且加重成年后的抑郁情绪[1-2]。大量研究证明,体力活动可以有效地促进健康。体力活动是预防和治疗抑郁的有效手段之一。心肺耐力作为人群体力活动水平的一个客观生理指标,与肥胖、糖尿病、癌症等慢性疾病及各人群全死因死亡率高度相关,是体质健康各组成部分的核心要素[3]。近年来,国内外学着对于身体活动与抑郁的关系进行了一定的研究,心肺耐力与抑郁的关系研究还较少,这些研究还存在一定的不足。例如,从研究设计上来看, 目前这些研究大部分是横断面研究,不能深入揭示体力活动、心肺耐力与抑郁之间的关系。另外,目前国内还未见到关于体力活动、心肺耐力与抑郁风险关系的研究。本研究采用纵向追踪研究设计,在对潜在的混杂因素进行控制后,采用潜变量增长模型和Logistic回归对所测得的数据进行分析,旨在探讨大学生体力活动、心肺耐力与抑郁之间的关系,从而为体力活动预防抑郁风险的研究提供新的证据。

1研究对象与方法

1.1研究对象

本研究于2011年9月至2013年9月间,随机抽取广州地区在校大学生1 163人,其中男生575人,女588人,进行3次追踪测评。第一次发放知情同意书和问卷1 163份,回收有效问卷1 107份,问卷有效率为95.18%;第二次发放问卷1 107份,回收有效问卷1 086份,问卷有效率为98.10%;第三次发放问卷1 086份,回收有效问卷1 067份,问卷有效率为98.25%。最终以1 067名大学生作为研究样本人群,其中男生518人,女生549人。

1.2研究方法

1.2.1体质健康测试

严格按照《国家学生体质健康标准》测试的操作方法测量身高、体重、1000米跑(男生)、800米跑(女生)、肺活量。体质指数(BMI)=体重(kg)/身高2(m2)。

1.2.2基本信息调查

采用自设问卷,自设问卷的调查内容包括年龄、性别、是否独生子女、父母文化程度、自评家庭经济等人口统计学特征,疾病、吸烟及饮酒和膳食等生活习惯。

1.2.3抑郁水平测试与评价

抑郁水平测试选用流行病学调查用抑郁筛选量表(CES-D量表),该量表主要为了评价当前的抑郁症状(一周内)而设计,着重于抑郁情感和心境,广泛地用于流行病学调查。该量表为自评量表,共有20个条目,结果一般分为4个因子,①负性情绪;②正性情绪;③躯体症状;④人际关系,评分为4级评分,所有条目之和为量表总分,分数越高代表抑郁程度越高,其中0~15分无抑郁症状,16~23分为轻度的抑郁,24~29分为中度抑郁[4],30分以上为严重抑郁[5],因此在被研究中高于16分则认为具有抑郁风险。

1.2.4体力活动水平测试与评价

体力活动水平采用《国际体力活动问卷》(International physical activity questionnaire,IPAQ)中文版,该量表调查最近七天内的经常性体力活动情况,包括职业性,家务劳动性,交通行程性和闲暇性体力活动情况,该问卷的信度和效度均符合要求,已经广泛运用于流行病学调查[6]。

1.2.5施测方法与质量控制

采用整群抽样方法,通过体质健康现场测试和书面问卷的形式分3次集体施测,体质健康测试则由经过统一培训的实验人员按照《国家学生体质健康标准》测试的操作方法进行测试;问卷测试由经过统一培训的调查员在填写前统一说明调查的目的和填写要求,指导学生按照自己的实际情况认真、独立、如实填写问卷,为保证资料的真实性,所有问卷均为匿名,经检查无漏项后当场收回。3次测试均要测试体质健康水平、基本信息、抑郁水平、体力活动水平,3次施测均时隔12个月。

1.3数据处理与分析

所有数据均采用SPSS 19.0录入并建立数据库。数据的分析分以下3步进行,首先面对变量进行描述统计并计算相关系数,观察抑郁风险发生与年龄、性别、身高、体重、心肺耐力及体力活动之间的相关关系。第二,采用潜变量增长建模(latent growth modeling,LGM),对三次测量的心肺耐力水平、体力活动水平等的变化趋势进行考察,该步骤采用Mplus7.11软件完成;第三,采用Logistic回归分析经过LGM分析所得心肺耐力、体力活动的基线水平及变化水平与抑郁风险之间的关系,该步骤采用SPSS 19.0软件完成。

2结果

2.1研究对象的基本情况

图4不同抑郁事件下男生总体力活动水平的变化趋势

通过校正了年龄、BMI、独生子女、父母文化程度、自评家庭经济、测试次数、肺活量等可能的混杂因素后的二次元模型拟合出了不同性别大学生心肺耐力、体力活动水平的变化趋势,从该模型拟合指标来看(男生模型指标:χ2/df=2.52,RMSEA=0.018,GFI=0.973,CFI=0.983,TLI=0.991;女生模型指标χ2/df=2.14,RMSEA=0.014,GFI=0.979,CFI=0.990,TLI=0.993),拟合指标中χ2/df值在2以内被认为拟合程度很好,3以内被认为可以接受,RMSEA的值在0~1之间变化,其值越接近0越好,GFI、TLI、CFI等拟合指标接近1越好,可以看出该模型的拟合程度较好。从图1、2、3、4中可以看出,心肺耐力和体力活动在3次测试中呈现出下降的趋势。

2.3大学生心肺耐力、体力活动水平与抑郁风险的关系

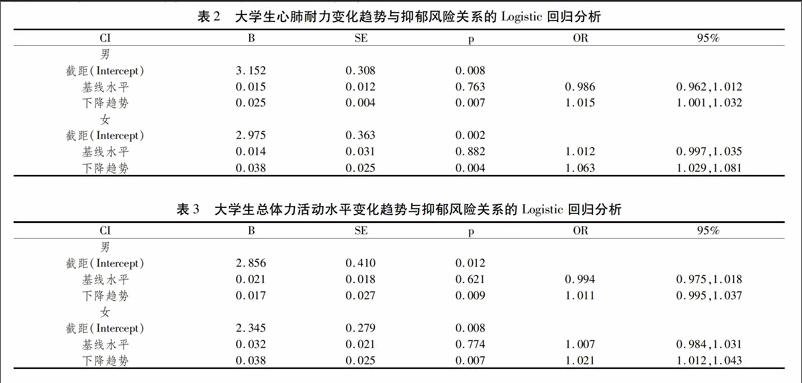

通过表2可以看出,在三次测试中耐力跑成绩每增加10秒的可以引起男生抑郁事件的发生风险率增加1.5%(OR=1.015),女生抑郁事件发生风险率增加6.3%(OR=1063)。表3可以看出,而三次测试中体力活动水平每下降10MET-min/d可以引起男生抑郁事件的发生风险率增加11%(OR=1011),女生抑郁事件发生风险率增加21%(OR=1021)。

3讨论

本研究主要围绕提高大学生人群健康的需求,提升公共卫生服务的技术水平,将大学生体力活动水平、心肺耐力水平与抑郁风险相结合,通过流行病学研究的方法,追踪研究人群2年间体力活动水平、心肺耐力和抑郁风险的变化趋势,并采用潜变量增长模型、Logistic回归模型进行统计分析,研究探讨体力活动、心肺耐力与抑郁风险之间的关系,为制定科学合理抑郁风险防治策略,提高大学生生活质量,减轻个人家庭以及社会的经济负担和精神负担提供理论依据。

适度运动不但可以健体,而且可以健脑,可有效改善心理状态、预防脑相关的疾病和心理疾病。因此,很多研究对体力活动和抑郁风险的关系进行了探讨。这些研究中以横断面的研究居多。Taliaferro 等对43499名岁大学生的流行病学研究发现体力活动与抑郁症状及自杀行为之间的存在相关[7]。Feng等对1 106名大一新生的体力活动,屏幕时间(Screen Time)与抑郁进行了横断面调查研究,发现高体力活动水平与低抑郁风险存在显著性相关[8]。Adams 等对22 073名女大学生的横断面调查研究发现,体力活动和抑郁症状呈负相关,与自感健康呈正相关[9]。Dinger等对67 861名大学生的流行病学研究发现,达到体力活动推荐量与未达到体力活动推荐量的学生相比,其抑郁风险较低[10]。Harbour 等对 8 621 名大学生研究证实了达到大强度体力活动推荐量个体的抑郁症状检出率较低,且大强度体力活动和大学生抑郁症状之间可能存在剂量反应关系[11]。王惠等对3 085名在校大学生进行了体力活动和抑郁的问卷调查,发现足量大强度体力活动和每周运动至少1 h≥3 d均能降低大学生抑郁症状的发生风险[12]。另外有少数纵向跟踪研究,Rothon等对2 093名学生进行2年的跟踪研究,发现1周体育锻炼的总时间每增加 1 h,青少年的抑郁症状发生风险减少 8%[13]。上述的研究表明,体力活动可以有效地预防抑郁的发生。但是,当前的研究还存在着一定的不足,例如,横断面研究居多,不能很好地阐述体力活动与抑郁风险之间的“因果关系”;数据分析的数学模型不够先进,不能很好地阐述体力活动与抑郁之间的关系;基于中国大学生的研究结果较少,不能很好地运用到中国大学生人群。因此,本研究通过2年的跟踪研究,并采用了较好的数学模型(LGM)发现,在控制了年龄、BMI、独生子女、父母文化程度、自评家庭经济等可能的混杂因素后,体力活动水平每下降10MET-min/d可以引起男生抑郁事件的发生风险率增加11%(OR=1011),女生抑郁事件发生风险率增加21%(OR=1021),表明体力活动对大学生抑郁风险的影响非常显著,有非常良好的抗抑郁效果。

心肺耐力作为人群体力活动水平的一个客观生理指标,与肥胖、糖尿病、癌症等慢性疾病及各人群全死因死亡率高度相关, 是体质健康各组成部分的核心要素[3]。一些研究表明,心肺耐力与抑郁风险之间密切相关。Tolmunen等对1519名中年男性研究发现最大摄氧量水平越低的中年男性其抑郁风险越高[14]。Thirlaway对246名青年人的研究发现心肺耐力与抑郁症状存在逆相关[15]。Galper等分别对年龄在20~88岁之间的5 451名男性和1277名女性进行了心肺耐力和抑郁水平调查,结果发现心肺耐力与抑郁得分之间存在着负相关[16]。目前的这些研究虽然说明了心肺耐力与抑郁风险之间存在相关,但是目前存在的研究证据基本是来自横断面研究,横断面研究对于阐明剂量-效应关系还存在一定的不足,另外目前国内还没有发现针对心肺耐力与抑郁关系的研究。本研究发现,耐力跑成绩每增加10秒的可以引起男生抑郁事件的发生风险率增加15%(OR=1015),女生抑郁事件发生风险率增加63%(OR=1063),这表明心肺耐力与大学生抑郁风险密切相关,提高心肺耐力对于抑郁风险来说有很好地控制作用。

本研究表明,改善体力活动和心肺耐力都能有效地控制抑郁风险的发生。多项研究显示近三十年来全球青少年有氧耐力成绩呈现出下降的趋势。有学者认为:青少年体力活动减少、和肥胖早熟可能是促成学生耐力素质下降的主要原因。同时,体力活动水平与心肺耐力呈正相关,通过提高体力活动水平可改善心肺耐力,从而降低疾病和死亡风险。那么我们是否可以假设,体力活动通过心肺耐力影响抑郁风险,心肺耐力在体力活动与抑郁风险关系中担当着中介调节作用。这个假设还有待于进一步的研究和证实。另外,在人群健康指导与体力活动干预抑郁风险时,心肺耐力的训练和提高应当作为重点关注目标,体质其他要素的改善与心肺耐力间的协同效应,也有待于下一步的研究。

4结论

大学生体力活动水平、心肺耐力与抑郁风险之间的关系密切,提高体力活动水平、心肺耐力水平能有效地降低抑郁风险。

参考文献:

[1]Sanchez-Villegas A, Field AE, O'Reilly EJ,et al.Perceived and actual obesity in childhood and adolescence and risk of adult depression [J]. J Epidemiol Community Health,2013 ,67(1):81-86.

[2]Preiss K, Brennan L, Clarke D. A systematic review of variables associated with the relationship between obesity and depression [J]. Obes Rev,2013,14(11):906-918.

[3]谢敏豪, 李红娟, 王娟, 等. 心肺耐力:体质健康的核心要素——以美国有氧中心纵向研究为例[J].北京体育大学学报, 2011,34(2):1-7.

[4]Rushton JL, Forcier M, Schectman RM. Epidemiology of depressive symptoms in the National Longitudinal Study of Adolescent Health[J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 2002, 41: 199 –205.

[5]Garrison CZ, Addy CL, Jackson KL,et al.The CES-D as a screen for depression and other psychiatric disorders in adolescents [J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1991, 30:636–641.

[6]屈宁宁, 李可基. 国际体力活动问卷中文版的信度和效度研究[J]. 中华流行病学杂志, 2004,25(3):265-268.

[7]Taliaferro LA, Rienzo BA, Pigg RM Jr,et al.Associations between physical activity and reduced rates of hopelessness,depression,and suicidal behavior among college students [J]. J Am Coll Health, 2009,57(4): 427-436.

[8]Feng Q, Zhang QL, Du Y,et al.Associations of physical activity, screen time with?depression, anxiety and sleep quality among Chinese?collegefreshmen [J]. PLoS One, 2014,9(6):e100914

[9]Adams TB, Moore MT, Dye J. The relationship between physical activity and mental health in a national sample of college females [J]. Women Health, 2007,45(1) :69-85.

[10] Dinger MK, Brittain DR, Hutchinson SR. Associations between physical activity and health-related factors in a national sample of college students [J]. J Am Coll Health, 2014,62(1):67-74.

[11] Harbour VJ, Behrens TK, Kim HS,et al.Vigorous physical activity and depressive symptoms in college students [J]. J Phys Act Health, 2008, 5(4):516-526.

[12] 王惠, 郝加虎, 付继玲, 等. 大学生体力活动现状与抑郁症状的相关分析[J].中国学校卫生, 2013, 34(5):540-546.

[13] Rothon C, Edwards P, Bhui K,et al.Physical activity and depressive symptoms in adolescents: A prospective study [J]. BMC Med,2010,8:32.

[14] Tolmunen T, Laukkanen JA, Hintikka J,et al.Low maximal oxygen uptake is associated with elevated depressive symptoms in middle-aged men [J]. Eur J Epidemiol, 2006, 21(9):701-706.

[15] Thirlaway K, Benton D. Participation in physical activity and cardiovascular fitness have different effects on mental health and mood [J]. Journal of Psychosomatic Research,1992, 36(7):657-665.

[16] Galper DI, Trivedi MH, Barlow CE,et al.Inverse association between physical inactivity and mental health in men and women [J]. Medicine and Science in Sports and Exercise,2006, 38(1):173-178.