高考不考“西方经济学”——从2015年太原市第一次模考政治的13题说开来

高考不考“西方经济学”

———从2015年太原市第一次模考政治的13题说开来

李自军

(山西省太原市杏岭实验学校高中部,太原 030013)

高考前夕,各地模考此起彼伏,各种奇葩题目频现,令人“叹为观止”,但也促人思考.比如,太原市2015年第一次“模考”政治的第13题.

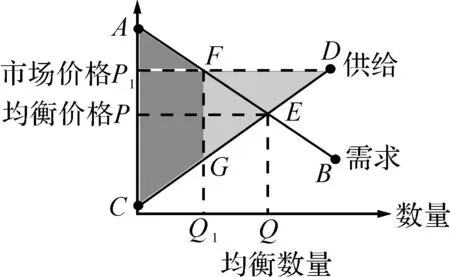

【原题】 13.福利经济学认为:市场的总剩余(消费者剩余和生产者剩余的总和)是供给曲线和需求曲线到均衡数量之间的面积(如图所示),自由市场上的供求平衡可以生产出使总剩余最大化的物品量.一般来说,社会计划者若想使市场上买者和卖者得到的总利益最大化,就应该

A.更多自主决定市场均衡

B.允许市场自己寻找均衡

C.选择高于市场均衡价格的价格

D.选择低于市场均衡价格的价格

【答案】 B

此题,通过百度可以发现来源:《曼昆微观经济学试题库》.

太原命题人在“一模”反馈会议上的解析是:

考生只要看题干的“自由市场上的供求平衡可以生产出使总剩余最大化的物品量”“一般来说,社会计划者若想使市场上买者和卖者得到的总利益最大化,就应该”,就可以选出正确选项为B,而没有必要去分析图.

命题人确实也没有分析这个图,似乎一切都是已知的.笔者认为,这种解析,是典型的不求甚解.而且,命题人选择本题来考学生,和这个解析一样,也是不求甚解.“自由市场上的供求平衡可以生产出使总剩余最大化的物品量.”这应是西方经济学的一个重要的“原理”,但不是不证自明的.考生对此“不求甚解”,是无法运用它来进行“ABCD”选择的.进行选择,也只能是猜测.靠猜测来作答的题有何意义?靠猜测就能答对的题又有何必要?

毫无疑问,我国现行的高中政治课的课标、教材、教参和考试大纲,都是以马克思主义政治经济学为指导的经济学常识,不是全面地系统地学习和考查西方经济学.

全国课标卷的政治考试大纲里有“均衡价格”的概念,这并不是我国高考政治要考西方经济学的证据.笔者认为,目前高中政治教材《经济生活》里的有关价格影响供求的原理,其实和《西方经济学》(大学教材)所讲的价格影响供求并不完全相同.高中政治《经济生活》的价格影响供求,是以马克思主义政治经济学的价值规律为基础的,是在价值决定价格、供求影响价格的前提下,来分析价格对供求的影响.即在价格与供求的互动关系中,以价值决定价格为前提条件的.而西方经济学却是在供求决定价格(或者说物品边际效用决定价格)前提下来研究价格影响供求.两者有一个共同处:都认为价格影响供求.如果我们假设价格一定,静态分析价格对供求的影响,那西方经济学中的需求曲线和供给曲线,便可以为《经济生活》所用,师生也可以掌握一种分析经济现象的工具.这样,高中政治教材《经济生活》中的“价格变动的影响”,以马克思主义政治经济学为指导,运用并升华了西方经济学的分析工具,值得肯定.高考全国课标卷中已出现过的关于“均衡价格”的试题,可以用《经济生活》的相关原理加以很好的解释,是对社会主义经济学知识的运用.

2015年太原市 “一模”政治的13题,对于高中师生来说,根本不能用《经济生活》的相关原理进行分析,是完全的西方经济学的范畴.如此,势必会造成误导:高考将考“西方经济学”,命题可以不求甚解,解析可以不求甚解.其实,我国高考不考西方经济学,追求真理是高中思想政治学科的显著特征.

下面,笔者对2015年太原市“一模”政治的13题,做如下解析.

笔者认为,西方经济学的最核心的内容,就是我们已经不太陌生的那条“向右下倾斜”的所谓“需求曲线”.有了这么一条曲线,西方经济学家认为经济学可以做到数学化,真正成为科学.西方经济学用这条曲线来解释经济现象.消费者剩余、生产者剩余、市场总剩余就是用这条曲线来解释的.

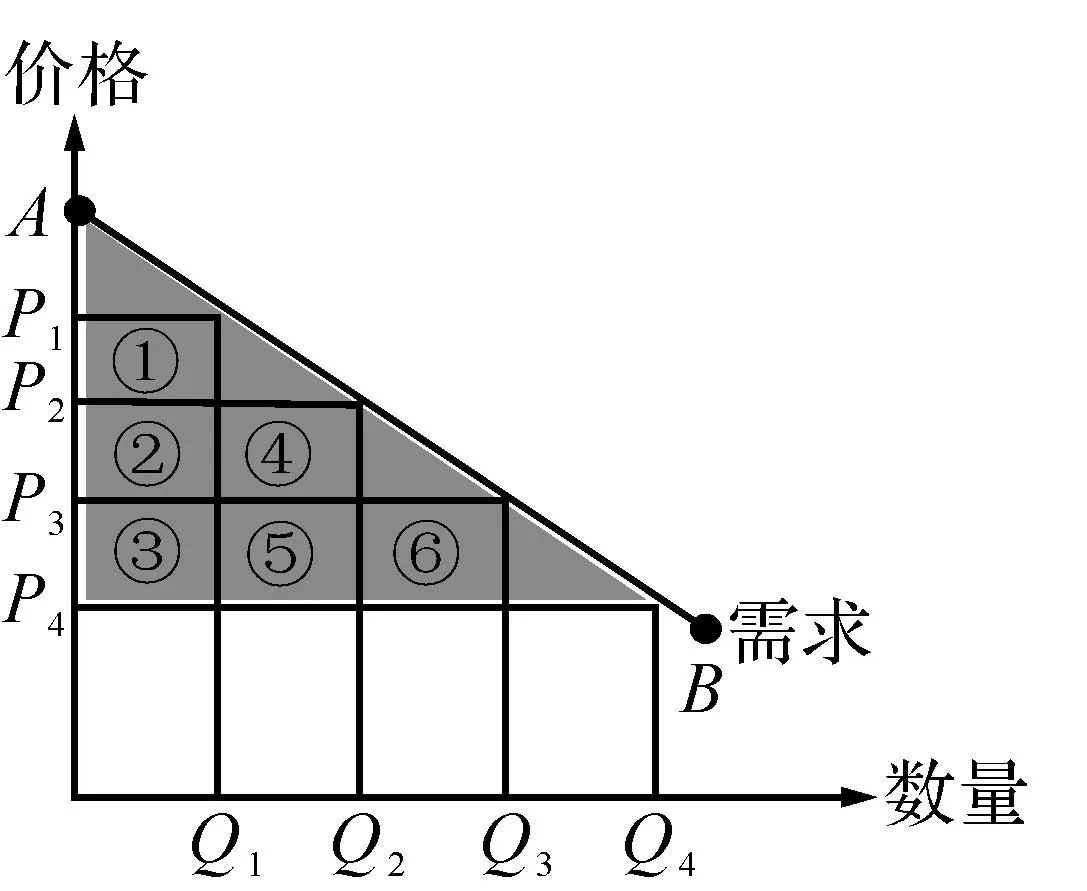

(1)什么是消费者剩余

消费者剩余,其实是人的一种心理感受.如图1所示,市场上包子价格P4=1元时,我的购买量Q4=4个,共支付了4元.据西方经济学说法,我所购的第一个包子(Q1)对我来说“效用(包子对人的满足程度)”非常大,可解除极端的饥饿,我愿意支付的价格P1=4元,但我实际上支付的第一个包子价格为1元,这样我就获得了3元的剩余,如图所示①②③.我所购的第二个包子(Q2)对我来说“效用”下降,我愿意支付的价格P2=3元,但我实际上支付的第二个包子价格仍为1元,这样我就获得了2元的剩余,如图所示④⑤.我所购的第三个包子(Q3)对我来说“效用”又下降了,我愿意支付的价格P3=2元,但我实际上支付的第三个包子价格还是1元,这样我就获得了1元的剩余,如图所示⑥.我所购的第四个包子(Q4)对我来说“效用”为0,我愿意支付的价格=1元,我不再获得剩余,即在P4的价格下,我不再增加购买.总之,作为消费者,我获得的剩余共有6元,就是图1中的阴影三角形的面积.据此,我们可知,所谓消费者剩余,是指消费者在购买一定数量的商品时所愿意支付的价格总数量与实际支付的价格总数量之间的差额.这个差额,实际上是消费者的一种主观心理感受.

图1

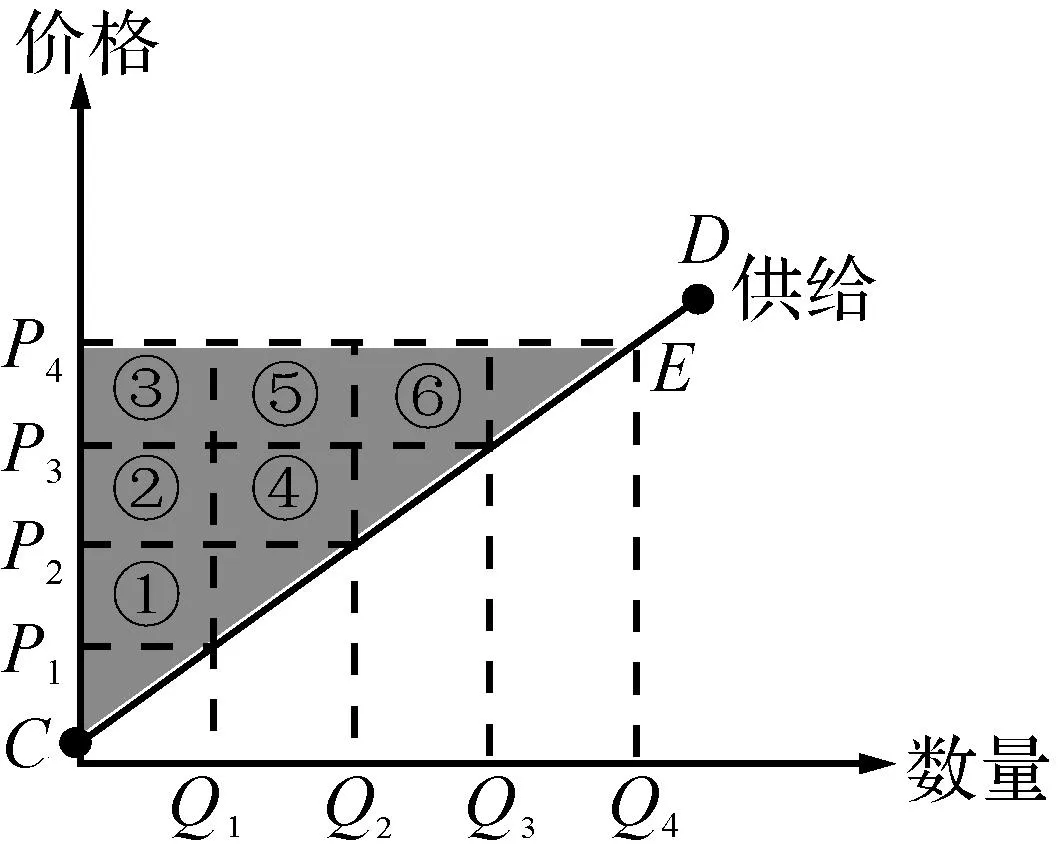

(2)什么是生产者剩余

生产者剩余,其实也是人的一种心理感受.如图2所示,市场上包子价格P4=4元时,某生产包子者供给量Q4=4个,共获得16元.据西方经济学说法,他所生产的第一个包子(Q1)对他来说“节欲和费用”非常小,举手之劳,他愿意以价格P1=1元出售,但他实际获得的价格为4元,这样他就获得了3元的剩余,如图所示①②③.他所生产的第二个包子(Q2)对他来说“节欲和费用”增大,他需以价格P2=2元出售,但他实际获得的价格为4元,这样他就获得了2元的剩余,如图所示④⑤.他所生产的第三个包子(Q3)对他来说“节欲”更加困难、“费用”更大,他须以价格P3=3元出售,但他实际获得的价格为4元,这样他就获得了1元的剩余,如图所示⑥.他所生产的第四个包子(Q4)对他来说“节欲和费用”极大,他以价格P4=4元出售,不再获得剩余,即在P4的价格下,他不再增加出售.总之,作为生产者,他获得的剩余共有6元,就是图2中的阴影三角形的面积.据此,我们可知,所谓生产者剩余,是指生产者在出售一定数量的商品时所愿意接受的价格总数量与实际获得的价格总数量之间的差额.这个差额,实际上是生产者的一种主观心理感受.

图示2

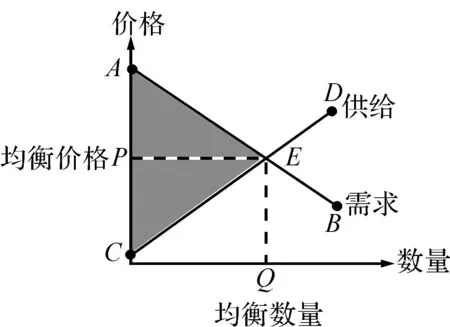

(3)什么是市场总剩余

把(1)的消费者剩余和(2)的生产者剩余相加,就是市场总剩余.现在,我们假定包子市场供求相等,呈现均衡状态.那么,按(1)(2)分析,市场总剩余如图3所示.△APE的面积为消费者剩余,△CPE的面积为生产者剩余,△ACE的面积为市场总剩余.

图3

(4)“选择高于市场均衡价格的价格”时,市场总剩余是多少呢

如图4所示,假如市场价格为P1(高于均衡价格P).由(1)的分析可知,消费者剩余为△AP1F的面积;由(2)的分析可知,生产者剩余应为△CP1D的面积,但市场价格为P1时,供过于求,消费者的需求量为Q1,FD为过剩部分,这些包子实际上卖不出去,生产者无法获得剩余,即△GFD不存在,所以生产者的实际剩余为四边形P1CGF的面积.因此,市场总剩余为四边形ACGF的面积.很明显,这个面积小于△ACE的面积.即“选择高于市场均衡价格的价格”时,市场总剩余小于市场均衡价格时的市场总剩余.

图4

(5)“选择低于市场均衡价格的价格”时,市场总剩余是多少呢

如图5所示,假如市场价格为P2(低于均衡价格P).由(1)的分析可知,消费者剩余为△AP2B的面积;但市场价格为P2时,供小于求,生产者的供给为Q2,GB为短缺部分,没有包子可买,消费者无法获得剩余,即△FGB不存在,所以消费者的实际剩余为四边形P2AFG的面积.由(2)的分析可知,生产者剩余应为△CP2G的面积.因此,市场总剩余为四边形ACGF的面积.很明显,这个面积小于△ACE的面积.即“选择低于市场均衡价格的价格”时,市场总剩余小于市场均衡价格时的市场总剩余.

由(2)(3)(4)的分析可知,市场均衡价格时,市场总剩余最大.因此,按西方经济学的说法,得出结论:“自由市场上的供求平衡可以生产出使总剩余最大化的物品量.”通过(1)(2)(3)(4)(5)的分析,市场总剩余最大,是市场起决定作用的结果,非而“社会计划者”自主决定.于是,笔者按西方经济学的说法,有理有据地选择B.

但是,“市场的总剩余是供给曲线和需求曲线到均衡数量之间的面积(如图所示)”的表述有误:第一,题干中的“如图”是均衡价格时的“总剩余”图示,图示并不能表示“不均衡”的“总剩余”.第二,“供给曲线和需求曲线到均衡数量之间的面积”,表述不准.按西方经济学的说法,供给和需求是两条线,均衡数量是位于横轴上的表示供求数量相等的点,这个象限内的两条都不与横轴相交的线如何能与位于横轴上的点围成一个面积?笔者认为,正确的说法应为:如图所示,均衡价格时,市场的总剩余是供给曲线、需求曲线与纵轴围成的面积.

图5

综上所述,命题人之所以采取“不求甚解”的命题和解析态度,其根源在于,背离高中政治课的课标、教材、教参和考试大纲的要求,考查西方经济学.

笔者认为,命题人想利用“需求曲线”命题时,一定要慎重,一定要避免“不求甚解”.