寄生那些事

王洋

动画片《寄生兽》为我们描绘了一个有些离奇的未来世界,一种不知从何而来的孢子先侵入了人类的身体,寄生完成后便会与人类的脑细胞同化,从而接管了人类的身体,被寄生的人类在孢子幼虫的控制下蚕食其他人类,并开始学会组织和利用政治的力量,使世界陷入恐慌中。

动画片中的离奇情节让观众心惊肉跳,可回头想想却又觉得这样的故事情节离我们的生活实在有些遥远。殊不知,寄生一直悄悄地发生在我们的身边。

潜伏在身边的杀手

在充满了钢筋混凝土的现代都市里,许多臭名昭著的寄生虫似乎已然消亡,但实际上人类受到的来自寄生的危险从未减弱,下面就以几种比较常见的寄生虫为例来说明。

血吸虫也称裂体吸虫。在中国湖北江陵出土的西汉古尸体内发现的血吸虫卵,表明了血吸虫病在我国已经存在至少2100多年了。然而,直到21世纪,全世界依然有74个国家和地区流行血吸虫病,流行区人口高达6亿,其中至少有2亿人受到感染,而每年死于血吸虫病的人数高达百万之多。

虱子、跳蚤常见于室内,这些不起眼的小昆虫,比起血吸虫强大的杀伤力似要温和得多。然而,它们却可以在人群里传播斑疹伤寒病。这种常被误认为感冒的病,一旦没有及时得到治疗,就容易引发多器官的功能损害,甚至危及生命。

和这些看得见抓得着的寄生虫相比,螨虫躲藏在人类身边的时间可能要比所有寄生虫加起来的还要多。

这些包含了超过5万个种类的蛛形类动物构成了庞大的蜱螨目,在人体上度过了漫长的岁月。螨在卧室中十分普遍,如人疥螨在皮肤上钻凿隧道而居,这些微小的寄生物以我们的皮肤碎屑和血液为生,并引发皮炎等皮肤疾病以及过敏性哮喘,尽管通常对人体造成的伤害不大,但因数量庞大而无法忽视。

要寄生,更要控制思维

也许有人会问,我们每天和如此众多的寄生虫接触,会不会有一天,这些寄生虫真的像动画片《寄生兽》里所上演的那样,开始控制我们人类的神经和思维,让我们无法控制自己的行为,并做出一些伤害他人的事情来呢?

千万不要以为这是毫无根据的异想天开,至今已被科学证实能改变宿主思维的寄生生物多达上百种,但幸运的是,它们大多只能寄生在昆虫身上。

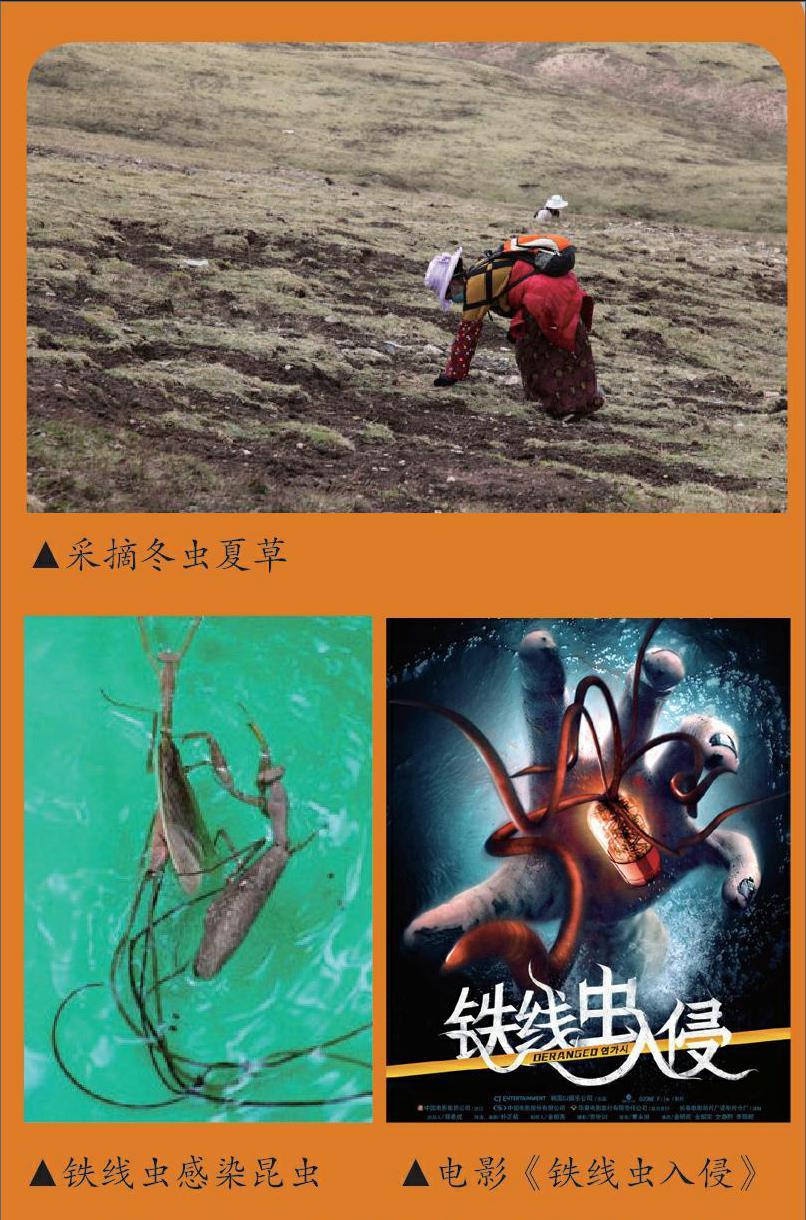

例如,一种称为虫草菌的真菌,其孢子成熟散落后,萌发成菌丝,并钻到蝠蛾幼虫的身体内。当蝠蛾幼虫躲进土壤中,虫草菌便会长出很多丝状体,称为菌丝体,这些菌丝体会彻底控制蝠蛾幼虫,并将幼虫吸干,只剩下僵死的空壳。

第二年春夏之际,菌丝体从幼虫的口器中长出,伸出地面,顶端略为膨大,外形像根棒子,表面有许多小球形孢子。这些孢子又可在空气中飞舞传播,草丛里不知又有多少蝠蛾幼虫将成为这些孢子的宿主。而最有趣的是,在蝠蛾幼虫发育到特定阶段时,虫草菌会“命令”宿主攀爬到更高的地方,目的是能站得高、看得远,将自己的后代传播到更广阔的地方去。

无独有偶,寄生在昆虫体内的铁线虫需要水才能繁殖,为此,铁线虫幼虫发育成熟后,昆虫入水,发育成熟的铁线虫便离开宿主,进入水中繁殖。铁线虫有时候也会寄生在人体,看过韩国电影《铁线虫入侵》的同学,或许会对这种可怕的铁线虫心有余悸。其实大家不用过于紧张,因为它们目前还控制不了人类的思维,顶多只会引起尿频、腹泻等生理反应,并不构成生命危险。

“花心”的寄生虫

在自然环境里,很多寄生虫通常会拥有无比复杂的生活史,它们并不会专一地在同一个宿主身上呆一辈子,比如前面提到的血吸虫,它的幼虫毛蚴就需要在钉螺体内发育成尾蚴,然后才能感染人体。血吸虫在感染了第一中间宿主钉螺后,会让钉螺爬到更明显的地方,使其更容易接触到第二中间宿主,它们就自然地进入这个新宿主体内。当然不论是哪个环节出了问题,血吸虫都无法完成它们的生活史,因此,人类只要消灭钉螺就可以抑制血吸虫病的流行。

也许有人会问,寄生虫们如此反复折腾,到底是为了哪般?在一个宿主体内乖乖地呆着不好么?科学家认为,寄生虫们之所以演化出这种诡异而复杂的生活史,是为了保证不会出现大量寄生虫同居在一个宿主体内,导致宿主大量死亡,从而无法完成自身种族的延续。

寄生技术要“创新”

从前文中看,控制宿主的思维似乎颇为简单,其实这并不容易。大多数被控制的宿主都是较为低等的昆虫,如何控制更加高等的生物,也是寄生虫们这些年来一直努力去实现的目标。

美国佛罗里达州有一种吸虫,在它们的生活史中需要依次感染螺和蛙作为中间宿主,最终通过捕食途径进入鸟类体内。面对两栖类的蛙——其神经系统要比昆虫的复杂得多,直接控制其行为已经不那么容易了,吸虫只好采取迂回战术,影响宿主蛙的发育,导致成年蛙长出五条腿甚至更多。本来控制四条腿的青蛙大脑突然需要面对更多的腿,计算能力自然就不够了,这些“手足无措”的宿主蛙们就更容易成为鸟类的盘中餐。

和这种吸虫的处心积虑相比,寄生蜂就简单粗暴多了。在昆虫世界中,有一种蜂生来体形瘦小,头前一对细长的触角,尾后拖着三条宛如彩带的长丝,再加上两对透明的翅膀,飞起来,摇摇曳曳,煞是好看!大概也正是这个缘故,它们有了“姬蜂”的雅名。可这种姬蜂外表优雅,手段却极为凶残,它们把卵产在植食性昆虫的幼虫、卵或者蛹上,孵化的姬蜂幼虫会潜伏在植食性昆虫体内,以它们的血肉为食,待到姬蜂羽化之日,便是宿主丧命之时。当然,为了保证自己的后代一出生就有鲜活的大餐可以吃,姬蜂不得不用螫针射出毒液麻痹宿主,使其成为醒着但无法快速活动的“活死人”。

另一种寄生蜂——扁头泥蜂则将这一策略进一步优化。它的雌蜂在受精后也会和其他寄生蜂一样,找寻合适的昆虫作为下手目标,不过,它的猎物是比自己体形还要大的蟑螂。在找寻到合适的猎物后,扁头泥蜂如同娴熟的刺客一般,用它那锋利的输卵管精准地从猎物的颈部刺进其脑中并释放毒液。这毒液并不会立即麻痹猎物,而是对蟑螂进行了“洗脑”,扁头泥蜂利用刺激蟑螂的一根触须,像驾驶马车一般操纵蟑螂走向选好的巢穴,最终成为扁头泥蜂幼虫的美餐。

寄生的最高境界互利共生

其实,像寄生蜂如此痛下杀手的寄生者并不多,大多数的寄生虫还是希望自己能和宿主达成某种心照不宣的协议,最终互利共生。

共生的例子,自然界存在很多,而最有趣的莫过于“内共生假说”所描述的现象。美国波士顿大学的生物学家琳·马古利斯于1970年出版的《真核细胞的起源》一书中,把内共生假说发扬光大了。线粒体是几乎所有有氧呼吸的真核生物必备的细胞器,可是,它是怎么来的?在琳·马古利斯看来,大约在10亿到20亿年以前,一种小型的、拥有有氧呼吸能力的细菌,“寄宿”在大型微生物宿主体内。起初两者的关系更像是寄生,而后,两者渐渐地达成一种平衡,小型微生物最终抛弃了自己的大多数基因,成为宿主的一部分。

说了这么多存在于我们生活中,甚至寄生在我们身上的寄生虫,有朝一日我们人类会不会惊奇地发现自己其实也是“寄生虫”呢?早在上个世纪70年代,英国一位科学家詹姆斯·洛夫洛克提出地球是一个超级有机体的假说,并以古希腊大地之神盖亚来命名这个假说。假说中提到地球是一个巨大的有机系统,可以自我调节以维持生命进程,自我进化。如果这个假设被证实成立,那么我们岂不都是寄生在地球这个巨大有机体上的“寄生虫”?