“闪电”故事

近日,有媒体报道,由于担心F-35的飞行员在低速弹射中受伤,因此美军暂时禁止体重低于136磅(约合62千克)的飞行员驾驶这款飞机。其实,这已经不是F-35第一次成为新闻焦点,2015年以来,诸如F-35近距格斗不敌F-16、F-35因软件缺陷导致无法进行空中加油等新闻频频见诸报端,这无疑让这款自诞生之日起便饱受争议的战机一直处于“舆论漩涡”中。

人们之所以如此关注F-35,不仅因为其本身是一项三军通用、耗资巨大的“世纪工程”,同时还因为其很可能将成为未来装备规模最大、装备国家最多的第4代战斗机。因此,除美国之外,其他F-35项目的参与国、虽未参与但对F-35感兴趣的国家以及那些以F-35为假想敌的国家都纷纷瞪大眼睛,拿起显微镜来观察这款战机的每一个细节、时刻关注其每一点动态。

其实,要想真正了解F-35,不应单纯关注其账面数据或负面新闻,而应从其当初的研发初衷、研发历程、未来前景等方面来整体把握。因此本刊特策划了《“闪电”故事——F-35的昨天与今天》专题,希望广大读者喜欢。

前 传

在1942年8月到1943年2月的瓜达尔卡纳尔岛战役中,日军的反复进攻遭到美军的坚决阻击,登岛日军伤亡惨重,增援的舰队也损兵折将,战役以日军失败告终,“东京快车”成为惨痛的记忆。为了鼓舞前方士气,日本联合舰队司令山本五十六海军大将决定亲访所罗门群岛上的前线。4月18日早晨6点,山本五十六不顾前线指挥官的劝阻,一干人马乘坐两架三菱G4M轰炸机,在6架三菱“零”式战斗机的护航下,按计划从拉包儿起飞,前往507千米以外的巴拉莱机场,计划8点到达。在到达离目的地只有10分钟的布干维尔岛附近时,天空出现了16架巨大的双发美国战斗机,这是约翰·米切尔少校指挥的美国陆军航空队第13航空队第237战斗机群第339战斗机中队的洛克希德P-38“闪电”式战斗机。

米切尔把中队分成12架主力和尾随的4架猎杀组,发现山本五十六的座机后,立刻命令托马斯·兰菲尔上尉指挥的猎杀组接敌攻击,主力则缠住护航的“零”式战斗机,掩护猎杀组。面对正在丢掉副油箱从空中扑下来的护航“零”式战斗机,兰菲尔紧急跃升向“零”式冲去,以争取主动;僚机莱克斯·巴伯尔中尉则急转追击轰炸机,另外两架战斗机由于故障,无法抛掉副油箱,只得退出战斗。巴伯尔横滚急转之后,差点丢掉目标。当重新捕获目标时,正好位于一架日本轰炸机的尾后。巴伯尔立刻开火,击中了目标的右发动机、后机身和尾翼,再次开火击中左发动机后,目标向左剧烈翻滚,然后向布干维尔岛上浓郁的丛林坠落。巴伯尔险些自己撞上目标的残骸,他只看到丛林里升起的浓烈烟柱,没有顾上核实目标是否坠地,就去继续搜寻第二架轰炸机了。他所不知道的是,他击落的正是山本五十六的座机。这一天正好是杜利特轰炸东京一周年。

珍珠港被袭是美国的奇耻大辱,山本五十六成为美国的头号公敌。猎杀山本五十六或许是太平洋美国陆军航空队最重要的作战行动之一。1943年4月14日,美国海军代号“魔术”的电信情报部门截获并破译了山本五十六即将亲访前线的电报,美军掌握了行动的时间、路线和飞机数量。罗斯福总统亲自命令美国海军部长弗兰克·诺克斯“干掉山本五十六”。4月17日,太平洋舰队司令尼米兹上将在通报了南太平洋司令哈尔西上将后,直接指令在途中猎杀。

为了避免行动暴露,美国战斗机必须避开所罗门群岛上的日军雷达哨所,在海上向南然后向西绕道,单程970千米。返航时不再担心行动暴露,可以穿越所罗门群岛走直线,以节约燃油,但依然有640千米之遥。瓜达尔卡纳尔岛上的美国海军陆战队格鲁门F4F“野猫”和沃特F4U“海盗”战斗机的航程不够,只能调用美国陆军航空队的洛克希德P-38“闪电”战斗机。为了最大限度地增加航程,这些P-38换装了1100~1200升的大型副油箱。米切尔少校根据情报里的时间表,精确计算了截击时间应该为9∶35,这时日本飞机应该正好在布干维尔岛空域下降,准备着陆。选择在布干维尔岛截击是有道理的。米切尔的P-38没有雷达,全靠目视搜索,在茫茫大海上容易错过目标,而在降落航线的必经之路上守株待兔地截击则把握要大得多。问题是,米切尔的中队不能太早到达,那样会惊动日军;晚到就要错过战机,当然也不行。行动的成功取决于精确的导航和对时间的把握,还取决于日军飞机的守时。另外,米切尔的P-38在整个出击途中,都在15米高的波浪尖上无线电静默飞行,必须避开岛屿地标,完全依靠速度、时间和航向推测导航,一切都为了保密。为了保证行动的成功,米切尔得到10名第347中队资深飞行员的增援,但飞行员们并不知道目标是山本五十六。4月18日7∶25,18架P-38起飞,但一架P-38在起飞时轮胎爆胎,另一架副油箱无法正常供油,最后只有16架参加行动。米切尔的计算和导航非常出色,中队提前1分钟到达布干维尔岛的截击点,正好看到山本五十六一行的飞机在淡淡的雾霭中开始下降。剩下的就都是历史了。

在希腊神话里,主神宙斯发起威来,就抓起一把闪电丢下去。洛克希德对宙斯的这件兵器很是赞赏,将第二次世界大战期间对洛克希德最重要的P-38战斗机命名为“闪电”。这是洛克希德在1939年首飞、1941年开始大批服役的重型战斗机,由著名的克莱伦斯·凯利·约翰逊设计,他后来设计的P-80“流星”战斗机成为美国第一种喷气式战斗机,F-104“星”式战斗机不幸拥有“寡妇制造者”的恶名,但SR-71“黑鸟”侦察机成为一代传奇,至今依然保持着世界飞行速度纪录。P-38“闪电”一反二战前期美国战斗机大多采用气冷发动机的传统,是较早采用水冷V-12发动机的美国战斗机。机翼上安装的双发动机使机身中心线不受螺旋桨的干扰,容易布置强大而精确的火力,一门20毫米航炮加4挺12.7毫米机枪的威力远远超过当时常见的单纯航空机枪火力。发动机舱向后延伸的尾撑在尾后由水平尾翼横向连接,形成独特的足球球门一样的气动布局。在沃特F4U“海盗”战斗机出现之前,P-38“闪电”是太平洋美军最重要的战斗机,在速度、航程和火力上压倒传奇式的“零”式战斗机。由于P-38“闪电”的出色性能,其成为唯一从二战爆发一直持续生产到二战结束的美国战斗机,总产量超过1万架。在20世纪50年代的F-104“星”式战斗机出现之前,这是洛克希德设计最成功的战斗机。

时间快进到2012年3月6日早上10∶09,在美国佛罗里达州的埃格林空军基地,美国空军第33战斗机联队的埃里克·史密斯中校驾驶一架F-35“闪电Ⅱ”战斗机起飞。在10年的研发和4年多的试飞之后,中队对这架飞机又作了8个月的准备工作。这是F-35历史上第一次由作战中队进行的正常训练起飞,这是形成初始作战能力的第一步,计划飞行时间90分钟。但起飞后不久,伴飞的F-16发现史密斯中校的F-35燃油泄漏,首次正常训练飞行只得提前结束,前后持续了15分钟。事后第33联队的指挥官安德鲁·托斯上校面不改色地指出:“这次飞行是一次真正的里程碑。”史密斯中校则指出:“我们完成了今天的两个目标,一是正常起飞,二是开始在埃格林基地的例行飞行。”地面上的人们照例欢呼,负责地勤的杰瑞米·豪泽上士兴奋地说:“我放飞了第一架F-35,创造了历史,这真是太棒了!” 3月13日下午2∶30,美国海军陆战队的约瑟夫·巴克曼少校驾驶另一架F-35成功地完成了第二次正常训练起飞,延续了93分钟。史密斯中校和巴克曼少校都是试飞员,他们是借调到第33联队充实力量的。第33联队将负责F-35的换型训练,训练作战中队的飞行员和地勤人员,高峰时候计划每年训练100名飞行员,还有2200名地勤人员。

不管从什么角度来说,F-35都将是未来几十年里美国最重要的战斗机。在F-104之后,洛克希德在战斗机研发上屡败屡战,于20世纪90年代终于修成正果,先后赢得F-22和F-35的竞标。F-22是第一种第4代战斗机,具有隐身、超声速巡航、超机动性和网络中心战能力,也是迄今唯一服役的第4代战斗机,是美国空军战斗机力量的当然主力。但F-22的成本高昂,计划产量从1991年的650架最终下降到实际的187架(另加8架试飞飞机),数量远远不能满足美国空军的需要。按照从20世纪70—80年代开始的高低搭配模式,美国空军联合美国海军、美国海军陆战队和盟国,研制了低成本的F-35,作为F-22的补充,但F-35又远远不只是F-22的低端产品那么简单。通用动力公司的F-16“战隼”的产量达到了4500架,而F-35最终不仅将替代F-16,还将替代波音F/A-18“大黄蜂”和AV-8,在2000—2001年,洛克希德·马丁曾经乐观地估计F-35的总产量可能高达6000架,生产周期超过25年。洛克希德·马丁对F-35寄予厚望,将其命名为“闪电Ⅱ”,希望重现P-38的辉煌。

高低搭配

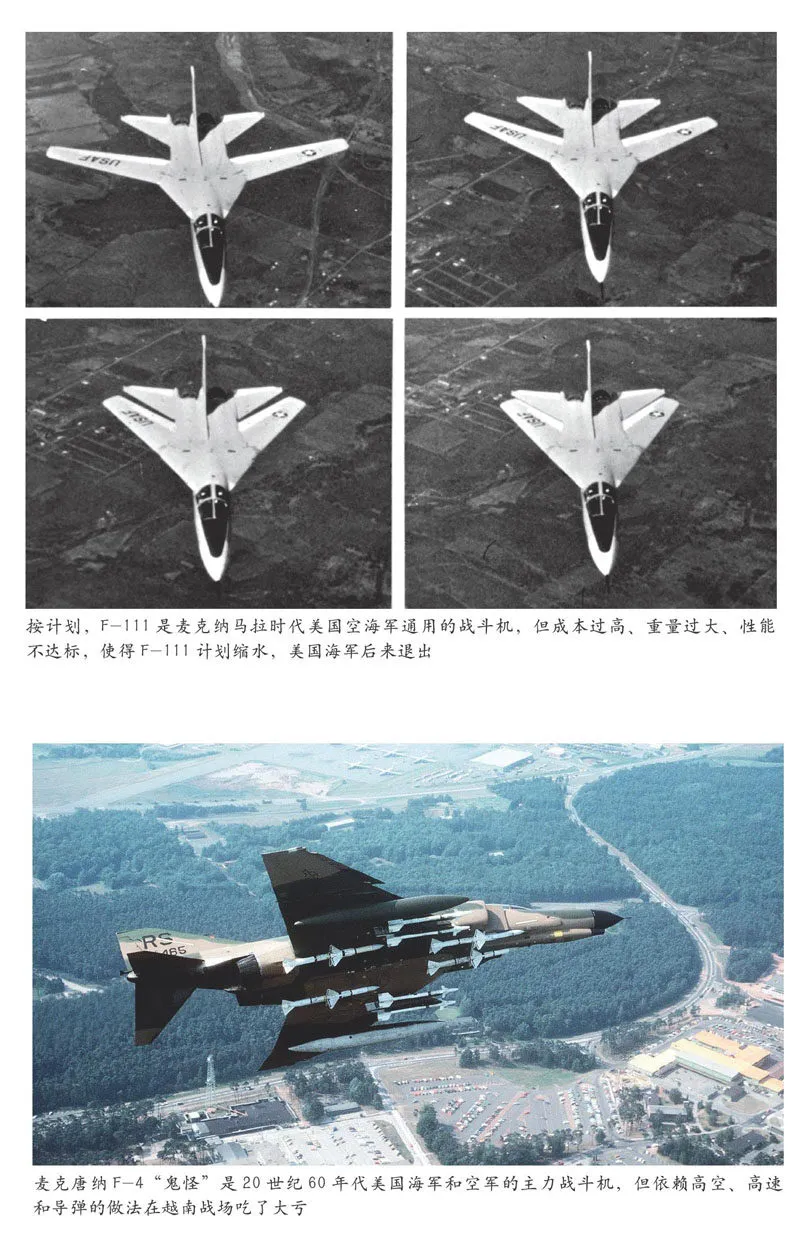

事实上,高低搭配根本不是空中力量从一开始就认可的概念。第二次世界大战后,美国从上到下都对艾森豪威尔的“大规模报复”战略坚信不已,美国空军获得军费的大头,而在美国空军内部,“火攻东京”的李梅的战略空军又拿了大头。美国空军基本是“轰炸机派”的天下。美国空军战略要么是用核轰炸机把敌人炸回石器时代,要么就是用截击机拦截敌人轰炸机,防止敌人把自己炸回石器时代。战术飞机的唯一另外一个用途就是投放战术核武器,作为轰炸机的补充。所以20世纪50—60年代的美国空军的战斗机都是以纵深攻击为主的战斗轰炸机和以拦截敌人轰炸机为主的截击机,没有真正的格斗战斗机。1962年,李梅出任美国空军参谋长,这是“轰炸机派”的顶点。60年代初美国空军的装备论证报告准确地预测了对C-5一级的超大型运输机和B-1一级的可变后掠翼超声速轰炸机的需要,但对战斗机,预测的结果还是“以导弹为主要武器的为空战而优化的F-111和F-4”。这些预测倒不是拍脑袋想出来的,而是从无数空战研究和实战演习中得出来的结论。然而,研究和演习的想定和实战有很大差距。在研究和演习中,敌我之间有一条明确的楚河汉界,这边的都是友军,那边的都是敌人,只要是雷达能够看见的,用导弹在超视距上打就是了。然而,在越南的实战中,敌人常常从意想不到的方向出现,敌我很快就混战成一团,超视距的敌我识别根本不可靠,所以条令规定必须目视识别敌我后方可开火。这样,截击机的远程火力优势根本得不到发挥,而机动性不足的劣势反而暴露得淋漓尽致。美国空军被迫开始了痛苦的反思,结论是美国需要一架新时代的F-86。1965年4月,战术空军司令部提出F-X计划,其要求是单座、双发、全天候,机动性优先于速度和高度,具有高推重比,最高速度为马赫数2.5,可以挂载红外和雷达制导的空空导弹。

1965年12月8日,美国战术空军司令部向美国航空工业界13个公司发出F-X研究的招标,强调均衡的空空、空地能力,有8个公司回应。1966年3月8日,战术空军司令部选中波音、洛克希德、北美,开始为期4个月的概念研究,格鲁门自费参加。这些公司总共提出500多个研究方案,但典型方案的重量达到30吨,采用可变后掠翼,机体大量采用先进材料,速度为马赫数2.7,与其说是新时代的F-86,不如说是死灰复燃的F-111。美国空军对研究的结果很不满意,中止了进一步的研究。这时战术空军司令部开始意识到,原先F-X要求的提法不对,不应该不分主次,同时强调空空和空地,把所有人都引向了一个错误的方向。正在这个时候,伯伊德的能量机动理论开始得到重视,美国空军把他调到装备规划部门,责令他把F-X重新引上轨道。

1967年对美国空军来说流年不利,F-4和F-105被证明不适合越南空战的需要,而苏联又在图希诺航展上意外地展示了令人耳目一新的米格-25,双垂尾给人以高机动性的印象。美国空军重新提出了F-X计划,用以取代F-4。美国空军重又强调空优的重要性,提出没有可靠的空优,对地攻击也无法保证。在伯伊德的主持下,F-X(F-15的方案阶段)的重量要求由27吨降低到18吨,速度由马赫数3降到马赫数2.3~2.5。1967年8月11日,第二轮F-X启动。通用动力、洛克希德、费尔柴尔德-共和、北美、格鲁门参加研究,美国空军的评估队伍达到500多人,“多用途派”还是想把地形跟踪、盲目轰炸等功能塞进去,辩称技术的发展会使这些系统的重量降下来,但忽略了这么做对技术风险和成本的影响。

1968年,美国海军最终还是退出了百病缠身的TFX(F-111)计划,另起炉灶,搞起F-14。F-14其实是美国海军把F-111大卸八块,再按美国海军的心愿重新拼装,基本技术来自F-111B海军型,但是设计思想围绕舰队防空的要求,不再受空军型对地攻击的要求所困扰,将性能和系统最优化。这一年又逢总统大选,这给F-X计划带来极大的变数,所以美国空军赶紧把F-X的要求制定得尽可能和F-14不一样,免得国防部和国会的老爷们又动海空军通用的脑筋,再被迫吞下一支“盐水鸡”(美国空军戏称海军战斗机为Saltwater Fighter)。为了把生米煮成熟饭,美国空军学美国海军F-14的样,跳过原型机,直接进入F-15的工程开发阶段。

F-X的要求是单座、双发、固定翼,具有优秀的视野、平衡的超视距和视距内空战能力。单座不仅可以节约2.5吨重量,还可以和美国海军的F-14拉开距离。作为最高性能的战斗机,双发还是必要的。尽管双发会增加全机重量,但双发可以提供更大的总推力,达到更高的全机推重比,而推重比是能量机动的关键。中等后掠角的固定翼不仅比可变后掠翼更轻和更可靠,而且在速度和机动性之间达到最优均衡。F-15成为战后美国空军第一架以机动性为主要设计指标的战斗机,也是此后30年美国空军的第一主力战斗机,即使在F-22已经服役的今天,其还将补充数量严重不足的F-22,继续使用到至少2030年。

F-15上马了,但是美国空军里还是有不同声音。美国国防部部长办公室的皮埃尔·斯普雷和伯伊德、哈利·希莱克(通用动力的设计师,先主持F-111的设计,后主持F-16的设计)、埃福莱斯特·里奇奥尼(试飞员,师从美国历史上最著名试飞员恰克·耶格,曾主管莱特-帕特森空军基地的飞行动力实验室,这是美国空军的科研中心)等组成所谓的“战斗机黑手党”,鼓吹一种12.5吨级的单座、单发的F-XX轻型战斗机,围绕跨声速性能进行优化设计,只装备简单的火控雷达,只需要简单的维修。1969年,美国国防部要求海空军采用F-XX,替代日渐昂贵的F-14和F-15计划,但是海空军不感兴趣,以越南战场上表现不佳的F-104和F-5作为推搪。其实这根本是指鹿为马。F-104轻巧简单不错,但机动性和F-XX根本不是一个概念。F-5的机动性相当出色,但速度太低,爬升也慢,追不上米格-21。F-XX的想法无疾而终了。

但是“战斗机黑手党”在美国空军里有很多同情者,很多空战“老鸟”甚至调侃性地建议,索性购买米格-21来解决空优问题。1968年的一些计算机仿真研究和实战演习都证明了F-XX概念的优越性,但美国空军的F-15和美国海军的F-14都刚上马,它们最不希望的就是受到F-XX或任何别的计划干扰。

到了70年代,越南战争对美国经济的重创已经显现出来,美国的财力大不如前,被迫放弃了金本位体系,在国防开支上也大幅度收缩。尼克松时代的国防部长莱尔德被指令整顿国防采购系统,莱尔德任命助理国防部长大卫·帕卡德理顺国防采购这个烂摊子,帕卡德强烈主张恢复竞标制度。正好这时伯伊德在美国空军装备预研部门,他说动了帕卡德启动轻型战斗机的研制。1972年,美国国会拨款1200万美元,正式启动“轻重量战斗机”(Light Weight Fighter,简称LWF)计划,要求新战斗机为10吨级,具有高机动性,高推重比。LWF是作为F-15的补充,而不是替代。LWF不要求和米格-25比速度、比高度,相反,LWF要求在空战常用的1万~1.3万米高度、马赫数0.6到1.6的范围内对性能进行最优化,重点为机动性和加速性,而不是速度和载弹量。越南战争的经验也表明,尺寸较小的战斗机在视距内空战时较难被发现。但这时候,LWF还只是一个研究性的计划,没有生产计划。

LWF计划的目的主要有三个:

1)评估新技术对提高战斗机性能的作用;

2)评估降低研制和生产成本的方法;

3)为未来战斗机提供选择。

美国空军于1972年1月邀请波音、通用动力、洛克希德、诺斯罗普和沃特公司参加竞标,5家公司很快提出了各自的方案,通用动力和诺斯罗普的方案入选。两家各制造两架技术验证机,对比试飞。通用动力的型号为YF-16,诺斯罗普为YF-17。通用动力获得拨款3790万美元,诺斯罗普获得拨款3990万美元,拨款包括设计和制造两架原型机和300小时试飞的费用。对比试飞充分证明了“战斗机黑手党”对于轻巧战斗机的概念的正确性。

恰好同一时期,北欧四国(比利时、丹麦、荷兰、挪威)计划替换F-104,在YF-16、YF-17、萨伯JA-37、“幻影”F-1之间比较,倾向于选用LWF的获胜者,但条件是美国空军必须自己也大量购买。同一时期,美国空军接受了不可能用F-15全面替换F-4和F-105的现实。国防部长施莱辛格宣布,LWF的获胜者将被投产。至此,LWF才从一个学术性的研究项目变为一个投产项目,“战斗机黑手党”的理念终于要实现了。不过美国空军在最后关头又改主意了。F-15作为纯空优战斗机后,美国空军需要一架多用途战斗机,填补对地攻击的空隙,于是LWF被赋予空地攻击的任务,但LWF的名称反而改成空战战斗机(Air Combat Fighter,ACF)。

1974年9月11日,美国空军宣布将购买650架ACF,以后还将增加。在竞标开始的时候,一般认为YF-17会获胜。诺斯罗普在成功的F-5战斗机基础上悉心改进,从F-5E的小边条发展到YF-17的大边条,技术上比较成熟。但YF-16的重量轻、速度快、机动性好,单发具有价格低、维修容易、省油的优点,发动机还和F-15通用。YF-16还明显比YF-17要美观,试飞中亮丽抢眼的红白涂装对YF-16的获胜也不无作用。1975年1月13日,美国空军宣布YF-16获胜,量产型F-16命名为“战隼”(Fighting Falcon),但在美国空军中俗称“毒蛇”(Viper)。北欧四国成为F-16的第一批出口用户,在以色列空军空袭伊拉克奥西拉克核反应堆的作战中,F-16第一次经历了战火的洗礼。

通用动力F-16是少见的革命性设计:翼身融合体、放宽气动静稳定性、电传操纵、预压缩进气道、气泡式座舱盖、大后倾座椅、侧杆操纵。这些技术对后来的战斗机设计的影响太大了,以至于今天要找一架F-16之后问世而不受F-16任何影响的战斗机难之又难。

F-16无疑是成功的。F-16的总产量超过4500架,成为继F-86和F-4之后战后西方产量最大的战斗机。F-16的成功在于其不仅是低成本战斗机,也是高性能战斗机。这后一点十分重要,不具有足够的性能以确保完成主要任务的战斗机是没有生存价值的。另一方面,即使是财大气粗的美国,貌似不惜工本的高端战斗机的设计制造也是追求最大限度降低成本的。没有因为换了个低成本的名号就自动实现低成本的道理,低成本终究是需要牺牲一些性能的。低成本、高性能的关键在于合理的选择和优化,使得成本的下降比性能的下降更快,而下降的性能主要体现在次要任务能力上,完成主要任务的能力不受影响。换句话说,恋恋不舍地均匀剃头式地降低性能指标,这注定是要成为悲剧的。就F-16而言,F-16成功的关键在于以先进空战理论为指导,毫不留情地削减一切与视距内格斗空战无关的性能要求,严格控制重量、性能和复杂性,坚决抵制多用途的诱惑,这才造就了一架突出重点、成本低廉而有发展潜力的先进战斗机。另一方面,低翼载、高推重比先天适合多带燃油和弹药起飞,进行对地攻击。提高的翼载反而有利于抵抗低空阵风的影响,降低的推重比对于对地攻击也不是问题。在投放对地攻击弹药后,F-16又回到低翼载、高推重比的状态,所以这是一个先天优秀的战斗轰炸机平台。需要指出的是,低端战斗机并不必然导致先天优秀的战斗轰炸机,反之亦然。F-16的成功在于在推重比和翼载上在不同任务之间巧妙地借用,这一做法在隐身时代难以做到,但这是后话了。设计思想领先和定位精准使得F-16生就优秀的基本骨架,保证了持久的成功。F/A-18在重量、性能和复杂性上提高要求,更加适合美国海军的口胃,不过成本随之增加,已经有点曲高和寡了。但F/A-18的发展潜力更大,F/A-18E/F在未来几十年里仍将继续担任美国海军舰队防空的主力。

F-16和F/A-18开创了美国战术飞机高低搭配的历史。一般认为,F-35是这一历史的延续。但历史是一本有趣的书,不同的人会读出不同的内容。理解F-16和F/A-18的历史对于理解F-35的故事有莫大的意义。

从CALF到JSF

一般认为,F-35来自于美国空军、美国海军、美国海军陆战队对接替F-16、F/A-18和AV-8的下一代战斗机的需求。这当然是对的,但又没有那么简单。在20世纪80年代,美国空军、美国海军、美国海军陆战队各有一个下一代战术飞机计划。美国海军陆战队需要研制AV-8的下一代,美国海军需要研制A-6的下一代,美国空军需要研制F-117A的下一代。但F-35在很大程度上是受到美国海军陆战队的AV-8换代计划的主导。

美国海军陆战队是一个很独特的军种,其不仅是世界上规模最大的海军陆战队,也是世界上唯一独立于陆海空军之外作为独立军种的海军陆战队。美国海军陆战队是美国军队里最早有正式军歌的,“从蒙提祖马的殿堂,到的黎波里的海滩;我们为国家而战,在天空,在大地,在海洋……”和左一个上帝右一个保佑的美国陆海空三军军歌相比,自是提气很多。美国海军陆战队的军装也是最有型的,纯黑底色、猩红镶边、亮金纽扣,配上雪白的武装带,自有一种古典军人的阳刚之美。相比之下,美国海军军装还算有传统,美国陆军和空军的军装就比较松松垮垮,被官兵们戏称为“公交检票员制服”。美国空军曾经改过军服,向美国海军靠拢,后来不了了之了。美国陆军的新军服想向美国海军陆战队靠拢,但还是有点不伦不类。美国海军陆战队也好像是美国总统的亲兵,总统军乐队由海军陆战队组成,总统的戴维营山庄由海军陆战队警卫,总统的国事仪仗队和总统直升机专机也是海军陆战队的。另外,美国的驻外使馆警卫也由美国海军陆战队负责。美国海军陆战队可算是美国军人的脸面了。在克林顿时期,美国经济火爆,三军招兵都不容易,美国陆军尤其吃力,但美国海军陆战队从来没有这类问题,而且还会挑挑拣拣。在美国公众和美国国会中,美国海军陆战队也有大量的支持者。更重要的是,这样一支威武的王牌军不仅是两栖突击队,还是一支包括步兵、炮兵、装甲兵、航空兵的军中之军。美国海军陆战队航空兵不仅拥有用于垂直登陆的直升机,还有用于近距空中火力支援的战斗机,尤其是具有垂直/短距起飞降落能力的AV-8式战斗机。

AV-8是美国引进生产和改进的英国“鹞”式垂直起降战斗机,这是西方唯一实战化的垂直起降战斗机,也是迄今世界上最成功的垂直起降(Vertical Take Off and Landing,简称VTOL)战斗机,在性能和实战价值上优于仅有的对手雅克-38。英国是“鹞”式的家乡,在20世纪60年代就把亚声速的“鹞”式作为过渡机型研制和部署,只是因为英国财力拮据和国防研发政策调整,已近瓜熟蒂落的霍克P.1154超声速垂直起降战斗机夭折了。几十年来,英国不断推出更加先进的VTOL或者短距起飞/垂直降落(Short Take Off and Vertical Landing,简称STOVL)战斗机方案,但这些统称“金斯顿方案”(以BAE专责垂直起降技术的研发中心所在地命名)的研究方案一个也没有走出纸上谈兵的阶段。80年代以后,英国的战斗机研发经费全部投到欧洲“台风”的研制上,更加无力顾及STOVL。美国海军陆战队长期和英国合作,也有意研制“鹞”式的下一代,但尚缺乏明确的需求或者订单,再加上隐身技术尚且高度保密,不能和英国分享,所以与英国合作的STOVL研发在80年代后期搁浅。

20世纪90年代时,美国负责国防科技预研的国防先进研究计划局(Defense Advanced Research and Planning Agency,简称DARPA)推动新一代STOVL研究,突破“鹞”式的技术局限。007电影里有一个科幻魔术老头名叫Q,他和他的团队经常发明一些稀奇古怪的玩意,可以把一辆豪华跑车变成超级坦克,或者把“奥米茄”手表变成激光武器。在真实生活中,DARPA就是这样的Q和他的团队,但DARPA的发明意义要深远得多。DARPA 发明了互联网,在计算机操作系统、图形界面、虚拟现实、人工智能等方面也建立了奠基性的成果,DARPA最新的研究包括12.7毫米狙击枪使用的制导子弹、听命令跟人走的机械骡子和针对人类大脑的黑客攻击。但90年代初,DARPA的研究更加实际,其中STOVL研究集中在使用升力风扇。更有意思的是,如果取消升力风扇,就可以把多出来的空间用于增加燃油,增加航程,使STOVL和常规起降(Conventional Take Off and Landing,简称CTOL)战斗机共用平台成为可能,避免了STOVL作为小众机型而固有的高成本问题。这就是DARPA的通用低成本轻型战斗机(Common Affordable Lightweigh Fighter,简称CALF)计划。不过STOVL的要求也限制了CALF只能是单发。在垂直起降阶段,各喷口的垂直推力必须保持绝对同步和平衡,否则可能在瞬间倾覆,导致失事。双发非常难以做到推力的绝对同步。不仅如此,由于两台发动机中任意一台发生故障的可能性是单台发动机的两倍,双发STOVL的可靠性实际上反而下降到单发的一半,所以STOVL只能使用单发。这和多发民航客机在巡航中单发失效还有其他发动机维持飞行的情况不一样。在巡航中,发动机并不需要以最大推力工作,单台发动机失效不难由其他发动机增加推力来补足。在起飞中,单台发动机失效的情况要复杂一点。滑跑速度不高的时候,还可以减速、停止;但滑跑速度超过一定数值而且剩余跑道长度不足以安全停下的话,只有延长滑跑、继续起飞,其余发动机短时间超负荷工作能够满足最低的安全起飞要求。因此民航机场跑道长度不能仅仅满足最低的滑跑起飞要求,必须满足单发失效、延长滑跑的需要。但在垂直起飞的时候,为了使起飞重量最大化,发动机没有剩余推力,一旦一台发动机失效,另一台发动机不可能补足所有的亏欠推力,也没有时间及时调整,容易造成失事。作为低成本战斗机来说,单发有利于降低成本,但由于战斗机的基本重量和性能要求,这对发动机的推力提出了很高的要求,为日后F-35埋下了一个技术上的“定时炸弹”。

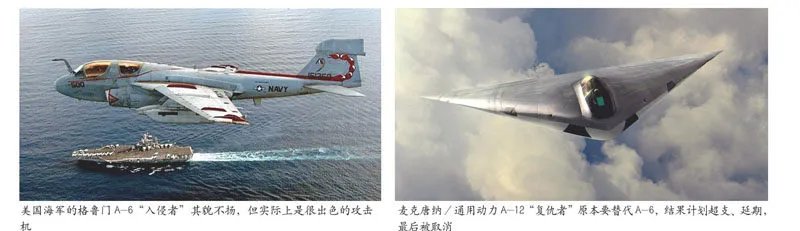

与此同时,美国海军的远程对地攻击主力A-6已经老化,需要研制新一代的隐身攻击机,这就是麦道/通用动力的A-12隐身攻击机。和B-2一样,A-12也采用无尾飞翼的基本气动布局,最大限度地达到外形隐身。但A-12的外形更加简洁,近似一个完美的等边三角形。A-12因为严重超支、拖延而在老布什时代下马,F/A-18E/F成为填补空缺的过渡。随着F-14退役和F-22的海军型NATF下马,F/A-18E/F改作下一代舰队防空主力,经典型F/A-18接过A-6的反舰和对地攻击任务,改作战斗轰炸机。但经典型F/A-18不仅航程不够理想,也不具备隐身能力。美国海军在舰队防空上可以用半隐身的F/A-18E/F迁就,但反舰、对地攻击依然需要隐身飞机才能保证足够的突防生存力。当然,作为舰载飞机,还需要具有在航母上弹射起飞和拦阻降落的能力(Catapult Assisted Take Off and Barrier Assisted Recovery,简称CATOBAR)。由于CATOBAR是专用于航母的型号,有时也用CV指称,这是美国海军对航母的编号。

鉴于第一次伊拉克战争到南斯拉夫战争的经验,美国空军对F-117A的隐身攻击性能十分满意。但F-117A与其说是像老虎一样的战斗机,不如说是插上翅膀的猪,毫无自卫能力。在作战使用上,F-117A也只能干偷袭的勾当,不具备起码的多用途能力,航程、全天候性能也不符合21世纪的要求。与此同时,美国空军也在寻求F-16的下一代,作为F-22的低档搭配,隐身当然是起码的要求。需要指出的是,美国空军用F-15作为主力制空战斗机,F-16的空战能力只是在F-15顾不过来时填补战线空缺之用,对F-22的低档搭配也是同样的要求,所以美国空军需要的是具有相当于F-16的空战能力的F-117A,而不是降级版的F-22。事实上,最后美国空军对F-35的空战性能要求正是“不低于F-16”。被誉为F-35之父的美国空军缪尔纳少将在1995年也指出:F-35是70%空对地,30%空对空,当然那时美国空军还计划装备442架F-22,不需要F-35顾虑太多的空对空作战问题。

另外,20世纪70年代,为了抗击中欧苏军大规模装甲集群而设计的A-10攻击机已经不符合美国空军的作战思想,这种低速、专用的对地攻击机在制空作战中毫无用处,在对地攻击作战中则在相当程度上可以由挂载精确制导弹药的战斗轰炸机所取代,若不是美国陆军的坚持和威胁,早就被美国空军除名了。但A-10毕竟已经老化,而且没有替代的计划,将最终和F-16一起退役,由F-35接替,美国陆军对A-10念念不忘也没有用。

F-16和F/A-18本来就是一棵树上结出的两个果实,F-16和F/A-18的换代计划合并是顺理成章的事。1993年,克林顿时代的国防部副部长威廉·佩里(后接任莱斯·阿斯平担任国防部长)决心整顿国防采购,和擅长成本控制的得力干将保罗·卡明斯基(后任美国国防部采购总管)一起,把美国空军和美国海军的下一代战斗机研制整合进联合先进打击技术(Joint Advanced Strike Technology,简称JAST)计划,任命美国空军的乔治·缪尔纳少将负责。缪尔纳此前是美国空军格罗姆湖基地的指挥官,这是号称“51区”的秘密基地,充满了UFO、外星人的传说,但其实际上是一个秘密试飞基地,包揽了几乎所有早期隐身飞机的试飞,现在依然深锁在保密的迷雾中,沙漠中的围栏上有吓人的“擅自翻越者格杀勿论”的警告。缪尔纳自然对于隐身和其他先进技术很是熟悉,与相关的研究机构、公司也很熟悉。在上任前,缪尔纳走访了DARPA和洛克希德·马丁的“臭鼬工厂”,了解了CALF的进展后,缪尔纳向佩里建议,将JAST和CALF合并,建议得到批准。在2000年,克林顿时代的国防部长科恩指出,三军合并研发计划至少节约了150亿美元。

JAST和CALF合并后,除了升力风扇和额外燃油的差别外,在原则上取消了STOVL、CTOL和CATOBAR型号在升空后的性能差异。这是垂直起降战斗机历史上的一个里程碑。传统上,为垂直起降而牺牲一些飞行性能是天经地义的,这在很大程度上限制了STOVL在美国海军陆战队和使用小型航母的盟国海军之外的应用。在理论上,STOVL达到CTOL的飞行性能可以使一些原计划寻求CTOL的F-16和F/A-18的下一代的用户也转向STOVL。STOVL可以解决困扰各国空军很长时间的战时跑道受损的问题,如果空战性能基本保持不变,略微损失的航程对于很多盟国空军来说并不是大问题。更大的STOVL用户群可以增加产量,降低STOVL的单位成本,使STOVL战斗机走出小众产品的怪圈。更加极端一点,STOVL甚至可以取代CATOBAR,成为美国海军和海军陆战队共用的战斗机。这确实曾有人提议,不过被否决了,美国海军不愿意接受STOVL带来的性能损失,在已经装备弹射起飞和拦阻索设备的大甲板航母上混编STOVL的F-35也没有优越性,同时使用不同的起飞、着陆方式反而增加作战使用方面的混乱。1996年,JAST改名联合打击战斗机(Joint Strike Fighter,简称JSF),定位为战斗轰炸机。波音方案为X-32,洛克希德方案为X-35,麦道方案落选。洛克希德的X-35最后胜出,之后演变为F-35。英国在1995年签署协议,先期投资2亿美元,相当于JSF概念研究计划投资的10%,成为JSF计划的第一个也是最重要的国际伙伴。加拿大在1997年也签订协议参加,先期投资1000万美元。荷兰、挪威、意大利、土耳其、丹麦、澳大利亚也参加了F-35的国际合作。

身世决定性格,性格决定命运。F-35的身世决定了F-35的两个基本特征:

1. 三军(空军、海军、海军陆战队)共用,要求通用度达到70%~90%;

2. STOVL成为主导基本设计的线索。

三军共用不仅有规模经济的好处,还有美国国会政治的好处。在美国的政界和舆论界,美国海军陆战队相对于其他军种具有不成比例的影响。从冷战结束到反恐战争期间,美国军费相对紧缩,耗资巨大的新型战斗机研制计划在美国国会和美国公众那里不容易过关。美国空军和美国海军摒弃前嫌,再得到美国海军陆战队的加盟,新型战斗机的研制计划在美国国会那里通过要容易得多。

从瓜达尔卡纳尔岛到朝鲜再到越南,美国海军陆战队在传统上使用美国海军的战斗机。但是“鹞”式的加盟使得美国海军陆战队航空兵上升到新的层次。200年来,美国海军陆战队一直试图摆脱“海军的陆战队” 的形象,尽管美国法律规定了海军陆战队的独立地位,但美国海军陆战队一直在试图成为真正独立的军种,尤其强调有空中力量。

和美国空军或者美国海军十分不同的是,美国海军陆战队航空兵高度强调对地攻击,战场防空只是次要任务,或者是美国海军战斗机顾不过来时填补空缺的预备队。为了和地面部队达到最佳的默契,美国海军陆战队飞行员的军官基本养成训练是和海军陆战队步兵军官一同进行的,甚至要到步兵分队见习,以体会步兵的特点和需要。地面的战友是具体的熟人、同学、战友,而不是抽象的友军。在二战的跳岛作战中,在朝鲜战场、越南战场,美国海军陆战队的空中支援作战赢得了地面部队的高度赞誉,他们泼辣的作战风格在战友和公众中赢得了巨大敬佩。但是垂直起降引发了海军陆战队航空兵的一场革命。

大甲板两栖攻击舰本来是为搭载直升机、实现垂直登陆而设计的,但搭载“鹞”式战斗机的大甲板两栖攻击舰构成了海军陆战队的完整世界,海军在这里只是“开船”的。两栖攻击舰搭载登陆兵、气垫登陆艇、直升机、“鹞”式战斗机,构成完整的立体作战体系,形成独立的作战方向。但高亚声速的“鹞”式只有面对没有像样的空中力量或者防空力量弱小的对手时才有把握,面对强敌时,航母航空兵突击力量依然是夺取战场制空权和实施对地攻击的基本力量。F-35则不一样。STOVL的F-35升空后,在性能和火力上和CTOL或者CATOBAR的F-35没有实质差别,这使得美国海军陆战队航空兵第一次具有了真正的独立作战能力,在理论上可以形成名副其实的独立作战方向。即使不考虑登陆作战,美国海军的10艘大甲板两栖攻击舰在搭载STOVL的F-35之后,实际上相当于10艘中型航母,不仅极大地提高了美国海军在战时可以在大洋上空投放的空中力量总实力,也在平时极大地提高了部署灵活性,毕竟和平时期海军战略的关键在于前沿存在,只有显示在潜在敌手眼前的实力才是现实的实力。美国海军尽管拥有世界上最多的航母,但在1/3作战巡逻、1/3航渡修整、1/3检修升级的可持续部署模式下,实际可以派赴世界各大洋的航母战斗群的数量有限,增加10艘中型航母对威慑性和作战部署的灵活性的意义非同小可。

以短距起飞/垂直降落能力为支点,F-35最终形成具有三位成员的家族。具有短距起飞/垂直降落能力的型号最终成为美国海军陆战队的F-35B;取消用于短距起飞/垂直降落的相关系统后,用空余出来的容积增加机内燃油以增加航程,这就成为美国空军的F-35A;美国海军的F-35C则采取了一系列措施,使得F-35适于在航母上使用,比如加大机翼以增强低空低速性能,加强起落架以适应弹射起飞和高下沉率的降落,加装拦阻索挂钩,进行防盐雾处理,以及其他上舰所需的特殊处理。

F-35最终将取代F-16、F/A-18、AV-8和A-10,由于F-22的数量远远不足以取代F-15,F-35最终计划将取代部分F-15,使得F-35的总数达到美国战术飞机总数的90%以上。F-35无疑将成为未来几十年里美国最重要的战术飞机,其规模和重要性决定了F-35计划只许成功,不许失败。或者说得更加无奈一点:即使不怎么成功,也只有硬着头皮坚持下去。成也萧何,败也萧何,F-35的催生有美国海军陆战队的功劳,F-35的痛楚也由美国海军陆战队造成。换句话说,撇开美国海军陆战队的要求空谈F-35该如何打造,最终只能是空谈。F-35的这个特点将伴其一生。

一切为了低成本

“钱不是万能的,但没钱是万万不能的。”对于个人和家庭如此,对于国家也是如此。国不可无防,但军费开支超出与经济和社会发展程度相对应的水平,这是不可持续的。在大战临头的时候,国家、民族的生死悬于一线,只要还有最后一分能力,没有什么军事开支是过度的。但在和平时期,过度的军事开支就像莫泊桑的《项链》一样,一时的闪耀要以长久的酸楚甚至毁掉一生为代价。苏联就是这样垮台的。2008年开始的美国经济危机的原因主要在于美国经济的空心化、金融化,但过度的军事开支也是骆驼背上的磨盘。美国并非没有看到这一点,在麦克纳马拉时代就试图引入军购成本控制,F-35是最新的成本控制的企图。军购是公共开支,脱缰的成本是政治自杀。另一方面,美国的飞机公司不是政府的事业单位,更不是慈善组织。美国政府“有责任”确保私营的军工公司的“合理盈利”, 一方面确保军工公司有利可图,另一方面确保军工基础。军工基础是美国的国本所在,必须用足够的盈利“养起来”,而规模经济是降低“养起来”的成本的基本途径。

规模离不开数字,如果说F-35是一个充满数字的计划,那其中最引人注目的数字就是预计的总产量和总投资,加上三个型号之间70%~90%的通用性,其规模经济的效应是非常可观的。在2003年以前,洛克希德·马丁预计F-35的总产量有望达到6000架,其中美国三军占2850架,外国空军具有明确计划的约2330架,其中F-35伙伴国家(英国、意大利、荷兰、加拿大、澳大利亚、土耳其、挪威、丹麦)约770架,欧洲其他国家约570架,中东国家约460架,亚洲国家约530架,另有800架以上的“机会销售额”,总生产周期预计为25年以上。到2006年,洛克希德·马丁下调了总产量预期,修改为5000架,生产周期也延长到30年。2007年的预计总产量进一步下调到4000架,2009年再次下调到3000架。总投资则从2000—2001年的2000亿美元上涨到2012年的1万亿美元,这是包括50年使用的全寿命投资,直接采购投资则大约在4000亿美元的数量级。

海外市场对F-35异常重要。F-16的超过4500架的总产量中,美国空军拥有1245架,加上美国海军、NASA等也只有1300多架,其他都是外销。到2009年,已有超过1400架F-16退役,主要是早期的F-16A/B。洛克希德·马丁和美国政府希望F-35重现F-16的辉煌,在2000—2001年的最初预计的6000架F-35总产量中,外销过半。这个预计过于乐观了。

如果说保底批量之上的产量是民航客机盈利的主要来源,海外批量对战斗机盈利则有相似的重要性。美国飞机公司的成本结构对海外用户没有美国政府那样的透明度,这是近乎商业行为的情况,同样的飞机对各国的售价就不一样,尤其是各国“自费”购买而不是美国军援的飞机。另外,国内军购对国民经济的拉动是一个虚假现象。军购对军工行业是净产值,但在国家经济总体上,这是其他口袋流向军工口袋的事情。加上研发、生产和使用中的消耗,军购是一个净投入而不是净产出的过程,否则各国政府只要无限增加军购,就可以无限拉动国民经济了,苏联不会崩溃,美国也不会陷入今日的困境。但海外军购对美国经济是净流入,加上在政治上加强纽带(好听的说法)和控制(问题的实质),这是有百利而无一害的好事。

通过海外销售鼓励美国军工公司盈利,增加美国军工公司的经济活力和可持续发展实力,这对美国军方也是好事。研发成本是否打入海外售价是一个有意思的问题。如果预计总产量包括海外采购的话,研发成本是打入海外售价的。但到了生产后期,研发成本已经分摊完了,这时飞机公司就有很大的自由度,可以以打入研发成本的名义增加资金储备和利润空间,也可以不打入以增加竞争力。值得注意的是,美国空军和海军的所谓“离地价格”(flyaway cost)和外销价通常差别很大,这是因为离地价格不包括研发成本,也不包括所谓“政府特需物资”(government furnished items)。政府特需物资可以指特殊的武器系统(比如核武器的相关接口和投放系统)、保密通信系统或者其他不属于飞机公司负责的项目,甚至发动机也可以算作政府特需物资,洛克希德·马丁对F-35的报价就不包括F-135发动机,那是由美国国防部和普拉特·惠特尼另外签订合同的。对于F-35计划来说,外销总数的预计是一个“与时俱进”的数字,但外销预计占成本结构的显著部分,这是始终不变的。降低成本将促进外销,外销增加将进一步降低成本,F-35的低成本在一定程度上取决于这样的良性互动。

F-35不是第一种低成本战斗机,但是第一种按照成本设计的战斗机。换句话说,把项目成本作为一个独立变量列入设计过程,以成本决定设计。传统上,战斗机项目通常都是由军方指定战术技术性能要求,设计部门提出成本估算——通常会高于军方预期,这时军方和设计部门之间反复迭代,在性能和成本之间达到最优折中,最后主管部门拍板,项目启动。项目启动后,经常会出现概念设计阶段没有预见到的技术困难,需要设计修改,或者技术攻关,或者生产改组,导致成本增加。这时通常只能由军方追加投资,直到追加的投资高得太离谱,或者技术困难不可克服,这才被迫降级,或者索性下马。F-22计划是典型的追加投资的例子,B-1轰炸机则是追加投资之后也不能解决技术难题,最后只好在性能要求上降级,A-12则是彻底下马的例子。B-1轰炸机的机载电子战系统要求能够自动辨识所有已知甚至未知的防空雷达威胁,自动分析威胁等级和优先级别,通过强力和欺骗干扰相结合,自动压制所有类型的防空雷达。这个要求实在太过雄心勃勃,几番追加投资后也不能达到设计要求,最后只有半途而废。B-1依然具有最先进的防空雷达识别和分类系统,但自动压制没有实现,这是不得已的降低要求。但卡明斯基的概念不一样,要求规定一个明确的成本极限,设计中由于任何问题而导致成本增加的话,自动通过性能要求下pSnJ2bhkyBNRqRq4lUyUwcPPepAZrzNZp7NNAm/RfeM=调来补偿。这是把被动的性能要求下调变成主动的成本控制手段。这是一个项目管理概念的革新。

后来的历史证明,成本决定设计的概念很难实现,尤其在初始设计定型后,在具体设计和试飞中发现问题的时候,如何坚持成本决定设计的原则。军方对于牺牲性能指标有天然的抵触。在初始设计中,放弃一些性能指标已经十分艰难,在已经确立性能指标后再要退步,更是难上加难。新型战斗机的设计是对现有技术边界的拓延,必然有很多技术上的不定性。即使大量采用现成的关键技术,系统整合和总体优化依然具有很大的不定性。以民航飞机为例,发动机、导航、通信、数字飞控、驾驶舱显示、机舱娱乐,甚至座椅、卫生间等都是现成的模块,机翼、机身的设计、制造也有一定之规,鲜有革命性的标新立异,但一架新型客机的设计和整合依然是充满技术不定性的巨大挑战,空客A380、波音787都是现成的例子。

初始设计对这些技术不定性的处理只有两个方法,一是预留退步空间,或者在成本上预留增加空间,或者在性能上预留降级空间;另一个就是预定技术攻关路线,期望技术的发展使不定性自然消除。在成本决定设计和军方要求最高性能的艰难互动之后,预留成本增加空间或者性能降级空间的余地几乎没有,只有寄希望于技术进步。但技术进步在很多情况下是一个可遇而不可求的事情,而且“恶魔就在细节之中”,旧的不定性消除了,新的不定性又出现了。如果技术进步要求技术路线转向,技术不定性的问题更大。这个时候,严格的项目管理纪律应该实施成本决定设计的程序,但以国家安全为挡箭牌的军方非常难在经过艰苦讨价还价的“最低性能要求”上退步,最后使成本控制破产。

F-35的成本控制还体现在从研发到生产的转换上。除了材料和设备外,人员和设施的基本运转费用是研发开支的重要组成部分,缩短研发周期对降低研发成本有显著的作用。这和民用产业是一样的,科研长期不能转化成产品,生产能力长期闲置,研发投资不能收回,这对成本是很要命的。F-35不仅力图缩短研发周期,还更进一步,在设计完成、开始试飞时,同步开始低速试生产(Low Rate Initial Production,简称LRIP)。传统上,战斗机在研发完成后开始试飞,但所有系统的研发进度各有不同,有些部分只需要初步能力,研发没有最后完成不影响前期试飞。比如说火控和自检对于最终的战斗力是至关重要的,但对于前期适航性试飞并不重要;飞控和发动机控制涉及到极限性能的部分在前期试飞中也用不到。所以很多系统可以平行研发,按照试飞进度分阶段实现更高级的能力。比如说,飞控软件第一期只需要提供基本的飞行控制,第二期整合进与火控交联的能力,第三期整合进极限条件飞行能力。LRIP分批进行,每一批都根据前一批试飞和生产中发现的问题,逐步修改设计,也同时整合进最新的技术升级,并逐步增加试生产的产量,理顺生产过程,在试飞结束时,正好转入全速生产,产品也同时达到最终生产标准。

这样的“边设计边生产”不是新生事物,在20世纪50年代时,美国也曾流行“边设计边生产”。当时是“冷战”高峰,新型战斗机提前投产意味着提前形成战斗力,在谁也说不准“热战”何时爆发的时候,提前形成战斗力可能意味着胜利。但是,新型战斗机必然意味着大大推进技术的现有边界,必然具有技术不定性和风险,一旦发生设计上的反复,过早投入批量生产的飞机需要大量返工,这意味着大量的浪费,频繁的朝令夕改对用户也是极大的困扰。50年代的“百系列”战斗机(包括F-100、F-101、F-102、F-104、F-105、F-106)都在不同程度上吃过“边设计边生产”的苦头。60年代后该做法被放弃了,批量生产要到试飞、预生产结束后才开始。

但批量生产及早开始,毕竟有利于提前形成战斗力,这在今天依然是一个重要因素。美国空军的F-16A/B已经全部退役,除了少数科研、试验、训练单位和“蓝天使”表演队外,美国海军的F/A-18A/B也已经退役,现役的F-16C/D和F/A-18C/D平均机龄也在20年左右,机龄较长的需要开始替换了。在盟国中,加拿大、澳大利亚的F/A-18都将在2016—2018年左右必须替换,日本的F-4的替换也是在这个时间范围,英国的“伊丽莎白女王”号航母也在这个时间内建成,需要配套的F-35上舰。另外,F-35的外销不仅取决于F-35的价格,还取决于3代半战斗机占领市场的情况。

和F-35竞争的3代半战斗机为欧洲“台风”、法国“阵风”、瑞典“鹰狮”和波音F/A-18E/F,在一定程度上还包括深度升级的现役第3代战斗机,如F-15、F-16C/D、F/A-18C/D等。各自的性能对比暂且不谈,如果给竞争对手足够的时间,机龄很低的3代半或者新近升级的第3代战斗机大量占领市场的话,必然挤占本来可能用于购买F-35的经费。这样的事情已经发生了,澳大利亚等不及F-35,尽管在纸面上继续考虑F-35为下一代主力战斗机,但实际上已经悄悄购买了24架F-18E/F,还有可能进一步追加。F-35继续推迟批量生产的话,更多的国家效尤也不是不可能的事情。

另一方面,提早批量生产有利于降低生产线的成本。等到试飞和所有设计修改完全结束再开始批量生产的话,必将对初始生产形成巨大的压力。军方不希望新飞机像涓涓细流一样投入现役。一种飞机一旦装备,管理、保障、训练、基地都要跟上,有关投资不随初始数量较低而成比例减少。这也是各国空军为了减少机种、简化保障而有时采取貌似不合理的极端措施的原因。对及早形成战斗力的要求,加上在研发期间由于长期等待而积累的急切,一般在开始批量生产的时候,军方要求很快达到最大产量,这对飞机公司是极大的挑战。刚投产时,物流、生产、交货体系都没有理顺,需要磨合,一下子就要求全速生产,只有提前就开始准备,等待全速生产。提前的生产准备导致产能大量闲置,带来的额外成本最后还是要摊进飞机单价的。及早开始低速生产,逐渐增速,有助于有序增加产能,帮助磨合生产过程,减少手忙脚乱带来的低效、混乱和损失。另外,飞机公司有日常运作费用,这些费用最终也要打入飞机单价。飞机批量生产不启动,这些就是空转成本。越早开始生产,空转成本越低,最终对成本控制是有好处的。

“边设计边生产”的风险是人们熟知的,但好处也同样为人们所熟知。F-35在研发的时候就控制设计指标,尽量采用现成技术,最大限度地降低技术风险,试飞以性能验证为预期,不期望发现需要大量深度修改的重大技术问题。根据试飞结果,早期LRIP飞机会需要一些改装,但预期改装工作量不会很大。后期LRIP飞机应该越来越接近最终的正式量产型,改装工作量更小,甚至不需要改装。在严格控制技术风险的条件下,“边设计边生产”是可以接受的螺旋式上升,而不是倒退。至少这是F-35计划的初衷。

潜心打造

作为低成本战斗机,F-35首先需要在设计上控制成本。作为第一种第4代战斗机,F-22很自然地被用作蓝本。F-22来自于美军的先进战术战斗机(Advanced Tactical Fighter,简称ATF)计划,最初是为掩护隐身的B-2或者独立突破苏联防空体系而设计的。ATF超越了F-15时代的空优概念,要求超越通常意义上的战场制空,从前沿到深远敌后对敌方重要节点同时发动打击,在第一时间里一举摧毁敌人的一体化空防体系(Integrated Air Defense,简称IAD)。IAD包括地面和空中的指挥、预警、导弹和通信基础设施,只有B-2和ATF联合作战才能实现。为此,F-22具有隐身、超声速巡航(简称超巡)和超机动能力。只有高度和全向的隐身才能深入敌后并全身而退;只有超巡才能及时到达目标空域,并在保持主动的条件下进入和转移;只有超机动性才能在空战格斗中立于不败之地。F-35在设计中大量比照F-22的技术,但针对F-35的定位,做了关键性的调整。

隐身

对于F-35来说,隐身主要指雷达隐身。隐身不是在敌人雷达上彻底消失,而是特征降低到足够小,而且闪烁不定,难以在背景噪声中稳定、可靠地辨别出来,所以隐身的正式称呼是“低可探测性”或者“低截获概率”。具体来说,就是降低雷达捕捉到强大而且稳定的回波的可能。在现代战场上,散乱的电磁波到处都是。为了避免受杂乱回波的干扰,雷达用各种先进的信号处理手段,把具有足够强度的稳定回波分离出来,用来探测、锁定目标,过于微弱和闪烁不定的回波被作为杂波过滤掉。这既是雷达聪明的地方,也是隐身可以钻空子的地方。削弱回波的强度,并使回波闪烁不定,这就是低可探测性或者低截获概率的关键。低可探测性或者低截获概率不能使飞机从敌方雷达上彻底消失,但可以推迟敌方雷达发现和锁定的时机,减少暴露于敌人防空和制空火力之下的时间,在敌方做出反应之前就抢先攻击,并及时脱身,这样,隐身的目的就达到了。

雷达发射的电磁波照射在目标上,除镜面反射外,还形成散射。镜面反射是指入射角等于反射角的光学意义上的反射。在实际情况中,雷达靠镜面反射捕捉目标并不见得是主要情况,雷达一般是靠散射形成的回波来发现和锁定目标的。入射波的波长远远小于目标的几何尺寸时,散射符合光学定律,如果忽略目标的复杂几何形状之间的交互作用的话,回波就是各个部分散射的矢量叠加。雷达天线的尺寸和雷达的波长成正比,所以防空火控雷达和机载雷达大多使用分米波或厘米波的波段,使得天线尺寸便于地面机动或者机载,更短的波长受大气衰减严重,也不适合。所以以阻挠敌方火控雷达锁定为主要目标的隐身研究大多集中在分米波和厘米波范围。应该指出的是,防空警戒雷达经常采用米波,天线尺寸大大增加,常见的隐身手段的效果也相应降低。但米波雷达的数据率较低,分辨率也较低,适用于预警,但不适用于火控。

无数研究表明,就现阶段的技术而言,单靠吸波涂层无法达到有效的隐身。吸波涂层分吸收型和干涉型两类。吸收型涂层采用电损耗型或磁损耗型材料,将入射的电磁波能量转换为热,和黑色哑光漆对光的作用类似。黑色哑光漆并不能完全吸收光线,同样,吸收型涂层吸收雷达波能量的效果也是有限的。干涉型吸波涂层一般为电磁波长1/4厚度的铁氧体涂层。入射的电磁波在涂层内穿行两个1/4波长后反射,波形移相180度,即与入射波的波形和幅度相同,但正负相反,因此和后续的入射波互相抵消。干涉型吸波涂层对有效波长范围内的雷达波吸收效果很好,但只对很窄的波长范围有效果。在实用上,要将多层吸波型和干涉型涂层结合起来,才可满足实战需要。

除了降低散射和吸收雷达波等被动隐身手段外,隐身还可以通过主动手段实现,就是向雷达波的入射方向发射波形、频率和功率相同、相位相反的电磁波,这样就可以达到对消的作用。换句话说,这可以比作电磁世界里的“以子弹打子弹”。主动隐身的技术难度很高,容易弄巧成拙,在极端情况下,干扰波和回波的相位相同的话,反而会将回波强度增加一倍。现代雷达的频率、功率和信号特征变化很快,战场上也可以有多个雷达同时照射同一目标,或者同一雷达发射多种特征的电磁波,这都进一步增加了主动隐身的难度。

所以,隐身飞机的外形设计的几个基本原则是:

1.避免和主要雷达照射方向形成垂直的边缘和平面。也就是说,对于前向来说,要避免垂直的进气口前缘、座舱盖框架、机翼和尾翼的前缘和后缘;对于侧向,要用倾斜的双垂尾,避免直立的垂尾,无垂尾更加理想,还要避免圆柱形机体或者圆锥形机头,而采用菱形或者平底菱形截面。面对雷达的方向采用尖锐边缘有利于“劈开”回波,向次要方向反射;背向雷达的尖锐边缘则有利于爬行波到达边缘时的“跌落流散”;

2.避免不必要的突出物和外挂武器,采用内置武器舱,降低散射;

3.机翼、气动控制面和开口的前后缘应该对齐,只在最少的几个方向上形成强烈回波,在其他方向上减少回波,降低回波的稳定性;

4.避免采用锐角倒角,降低空腔反射。在理想情况下,倾斜的双垂尾应该内倾,但内倾双垂尾的气动效率很糟糕,所以一般还是外倾;

5.座舱盖采用高导电的金属镀膜,把入射的雷达波能量传导到机体表面后处理;

6.采用弯曲进气道,不仅避免把发动机正面暴露在敌方雷达之下,还在进气道壁上涂覆吸波涂层,通过增加回波反射次数来逐次吸收,降低最后的回波强度;

7.发动机喷口应采用扁平喷口。扁平喷口可以在喷口面积不变的情况下,有效地部分遮挡喷口内的涡轮,降低垂直于后向的暴露面积;

8.对于发动机喷气的红外隐身来说,在理想情况下,应该对喷口有所屏蔽。如果全面屏蔽不可能,至少应该从下方屏蔽,阻止地面的红外探测系统直视。在受到气动设计限制或者红外观察方向无法预测时(比如战斗机),应该采用扁平的喷口,增加喷流和环境空气的混合,迅速降温。如果不能做到扁平喷口,应该采用锯齿式喷口,增加与环境空气的混合,但效果不如扁平喷口。

这些隐身原则不仅适用于隐身战斗机,也适用于隐身轰炸机和无人机。SR-71被认为是第一代在设计时就对隐身有所考虑的飞机,但SR-71的主要隐身手段是吸波涂层。SR-71与其说是靠隐身躲避探测,不如说是靠马赫数3的高速和3万米升限躲避拦截。F-117A是第一代采用隐身外形原则设计的飞机,但限于当时的计算机对电磁模型的运算能力,只能采用准二维的多面体设计,在尽可能多的方向上增加机体与雷达入射方向的夹角,并尽量使回波闪烁,避免稳定回波。B-2则更进一步,采用无尾飞翼,达到优秀的全向隐身,但在可预见的将来,无尾飞翼无法满足战斗机所需要的机动性要求。F-22在F-117A和B-2的经验基础上,采用连续可变曲率表面,在隐身和气动性能之间达到最优平衡。F-22的菱形前机身不仅满足了隐身的要求,还起到前缘边条和进气预压缩的作用。F-22的两台发动机采用可以上下摆动或者张合的扁平喷口,不仅满足隐身要求,还解决了超声速飞行的收敛-扩张喷口要求和推力转向要求。F-35采用了F-22的隐身设计经验,这是F-35从设计上降低技术风险的关键部分。

F-35在外形上堪称缩小的单发版F-22,但还是有一些重要的差别。由于F-35以对地攻击为主,需要在机身武器舱内挂载较大的武器,其机内武器舱比F-22还要宽大,所以机体很是肥大,尤其是中段,这最终对跨声速性能造成影响。由于要考虑短距/垂直起降,喷口采用特殊的扭转-转向机构,F-35只能采用圆形喷口,而无法使用矩形喷口。应该特别注意的是,这不是矩形喷口的成本问题,波音X-32就采用矩形喷口,这是和洛克希德·马丁X-35竞争JSF的技术验证机,是按照同样的低成本原则设计的飞机。在理论上,F-35是有可能为非短距/垂直起降的F-35A和F-35C设计扁平喷口的,但后机身需要大幅修改,严重违反最大通用和成本控制原则,所以所有三个型号都采用锯齿形圆截面喷口。锯齿形喷口的代价是一定的推力损失,这好比有豁口的消防水龙头,水柱喷出去的时候散了,反映到喷气式发动机上就是损失推力。锯齿越细密,喷流的压力损失越小,但隐身效果也越低。

说起来,F-35的进气口设计是一个突破。就隐身技术而言,两个JSF设计的最大特色都是对进气口的处理。波音X-32另辟蹊径,采用三角翼、双垂尾布局,但最引人注目的是那张“大嘴巴”,形状丑陋就不说了,那不是直接违反隐身最基本的原理,把发动机的正面暴露在入射雷达波的面前了吗?事实上,X-32的发动机正面确实有一半落在入射雷达波的视线内,但波音在发动机前面增加了一个“雷达屏障”,用涂覆吸波材料的整流片把发动机的正面遮住,像停转的电风扇叶片一样,迫使雷达波拐弯抹角地通过整流片的间隙进入进气道,一旦进入,就只能在进气道壁、发动机的风扇和整流片的背面之间来回反射,每反射一次,就在涂覆吸波材料的壁上被吸收掉一点,最后只有极少的入射能量得以从整流片的间隙之间原路返回,形成回波。整流片当然对进气效率有影响,但通过适当设计和增加发动机的推力,飞机性能不至于受到太大影响。同时,整流片也能起到“理顺”气流和对进气减速的作用,不是对发动机工作一无是处。雷达屏障首先在F/A-18E上得到使用,在F/A-18E上,整流片是固定的。在X-32上,整流片是可动的,在起飞或者低空低速加速需要加力推力时,可以打开以增加空气流量;在巡航时,可以关小,以提高隐身效果。波音声称雷达屏障足以满足军方对隐身的要求。波音最后落选的原因有很多,但雷达屏障的效果不是主要原因。

X-35则采用了全新的无附面层隔道超声速进气道(Diverterless Supersonic Intake,简称DSI)。喷气式发动机的压气机对于进气有很高的要求,理想进气条件为马赫数0.5到0.6,而且流场均匀,圆心处(发动机转轴的位置)和圆周处(进气道管壁的位置)的气流速度大体相同。然而,空气是有黏性的,自由空气的速度分布还算均匀,但顺着物体表面流动的空气流速会由于摩擦而降低。在理论上,在物体表面的气流流速为零;一直到离表面一定距离的时候,气流流速才逐渐增加到自由空气的流速。气流速度逐步增加的这一段厚度称为附面层,也称边界层。气流沿机体表面流动的距离越长,附面层增厚或者“堆积”的情况就越严重。在理想情况下,发动机应该远离机体表面形成的附面层,把发动机伸入干净气流之中,就像民航飞机的翼下发动机那样。但战斗机做不到这一点,发动机只能在机身内,于是需要用附面层分离板,或者在进气口和机身之间形成一个间隙,把附面层内低流速的低能量气流分离掉,然后再通过“泄流道”把它泄放掉,不影响发动机的最优工况,即使F-22也有这个间隙。但在雷达的照射下,这块板或者间隙着实惹眼,必欲除之而后快。DSI用一个复杂外形的鼓包将边界层从中间剖开,在进气压力下把附面层推向两侧,然后在进气口上下唇口的根部泄放。DSI首先在F-16技术验证机上得到验证,然后用于X-35和F-35。但进气口上下唇的锐角倒角会增大前向雷达反射特征。

超声速进气道的另一个挑战是对气流减速。喷气式发动机的风扇或者压气机的叶片只能在亚声速条件下工作,叶尖速度超过声速的话,将由于激波而产生极大的阻力,甚至造成结构损坏。不仅风扇和压气机无法在超声速下工作,燃烧室也不能在超声速下工作。正常燃烧速度的极限是声速,超过声速的燃烧就是爆炸了!超声速进气道不仅要有效地降低进气速度,还要在减速的过程中造成进气的“堆积”,提高进气压力,相当于额外的压气机,这就是所谓的总压恢复。另一方面,激波是密度急剧升高的空气中的压力波,好比看不见的石墙一样,激波锋面背后的气流速度降低到亚声速。超声速飞行时激波不可避免,那就索性用精心设计的激波对进气达成减速。换句话说,用机体或者进气口诱导出一道甚至几道看不见的墙,对进气逐级减速,这就是多波系进气道的由来。传统上,超声速进气道用可调斜板或者可调半锥调节激波的形状和位置,但可调斜板或者可调半锥增加重量,也因为额外的缝隙而增加雷达反射特征。F-16使用前机身产生斜激波,在超声速气流到达进气口之前就有所减速(也称预压缩),进气口本身只需要简单的皮托管设计。不过外压缩加皮托管的设计只能对很小的速度范围最优化,所以F-16尽管推重比远远超过F-104,但最大速度并没有超过F-104的水平。F-22使用斜切菱形的进气口,用棱锥激波代替简单的平面激波,可以在更大的速度范围内优化进气道的工作状态。F-35的DSI鼓包用形状更加复杂的复杂形状激波,可以在更大的范围内达到很高的总压恢复。

但DSI本来的气流情况就很复杂,和向内斜切的机身侧面在迎面气流之下的交互作用更加复杂。为了控制气动设计的复杂性,从正面看的话,DSI向内斜切角度不宜太大,所以F-35的前机身下侧面相对于F-22更加直立。为了角度对齐,中后机身的侧面和外倾双垂尾也相对直立。这对侧向隐身不利,尽管更加直立的机身侧面对增加机内武器舱的容积和改善舱内截面形状有好处。F-35的侧面相对直立也减弱了菱形(F-35实际上已经不是菱形截面,而是平底的五边形)侧棱的边条作用。这一方面简化了气动设计,另一方面也削弱了涡升力对机动性的改善。

在进气口之外,机翼前缘是前向雷达反射特征最大的部分。基于隐身原则,机翼前缘后掠角越大越好,有利于入射雷达波向无害方向的散射。高亚声速的F-117A在设计上向隐身一边倒,采用了高度后掠的67.5度,和典型飞行条件高度不匹配,结果气动性能很糟糕。F-22在气动和隐身性上更加平衡,采用和苏-27一样的42度。F-35的最大速度要求降低,机翼前缘的后掠角只有35度,后缘的前掠也相应减小。升阻比提高了,但前向的雷达反射特征也增加了。

F-22采用整体座舱盖,没有横框架。F-35虽然也是整体开闭的座舱盖,但在玻璃内侧有一道横向的加强框架,这当然是出于成本的考虑,但也是F-35前向雷达反射特征的一个标志。F-16也是低成本战斗机,F-16首创使用无框架座舱盖,可见只要有需要,座舱盖的成本并不足以根本影响F-35的成本,尤其在这可能成为前向隐身“短板”的情况下。反过来说,如果前向隐身水平少了这一道框架并没有多大的改善,多了这一道框架也没有实质性的损失,那就没有必要花这冤枉钱了。

F-35还有一些既在意料之外,又在情理之中的违反隐身设计常规的细节。F-22的双垂尾后缘是前倾的,用于和机翼、平尾的后缘对齐,减少回波集中的方向。但F-35的双垂尾的后缘也是后掠的,而且和前缘不是平行的。这当然不是疏忽,而是有道理的。垂尾的作用不是转向,而是起风向标的自稳作用,保持飞机指向和前进方向一致。F-22那样的后缘前倾使得垂尾的气动中心前移,需要增加垂尾面积来补偿;F-35的后掠垂尾就可以减小面积而达到同样的效果,减轻了重量和成本,代价是不能做到边缘对齐,前向隐身性能有所损失。但这和座舱盖的横框一样,属于“虱子多了不痒”。

F-35的机体周身还有众多突出的鼓包,最大的是空军型的F-35A左侧翼根的狭长鼓包,这是25毫米内置机炮。当然,短距起飞/垂直降落的F-35B和舰载型F-35C都没有内置机炮,需要用外挂的机炮吊舱,隐身更加糟糕。不管洛克希德·马丁和美国海军如何解释,外挂吊舱必然导致隐身的极大恶化,否则也没有必要费心设计机内武器舱了。所以相对来说F-35A对于航炮的处理还是最隐身的。

平坦的机腹是上视隐身的要点。但F-35的机腹不仅有很多突出的传感器鼓包,还有众多X-35上所没有的凹凸。这是基本设计确定后,为增加起落架舱和弹舱的容积而采取的不得已之举,但这进一步侵蚀了本来已经不及F-22的隐身性能。2012年,一份美国国会研究中心的报告引用了一个数据:F-22的全向隐身性能达到-40dBsm级别,而F-35只有-30dBsm级别。dBsm是以雷达反射截面积(米2)计算的对数衰减率,-30dBsm表示雷达反射截面积与同等物理尺寸的飞机相比衰减至1%,-40dBsm为衰减至1‰。换句话说,F-35的雷达反射截面积可能是F-22的10倍。

美国空军在传统上是技术至上主义,但在F-35的问题上也对隐身采取实用主义态度。在1991年的海湾战争中,萨达姆的防空体系在第一天被打击之后就再也没有恢复过来。这显示了未来空中打击的两个特点:

1. 隐身的高度有效性;

2. 第一轮打击后,隐身不再关键。

首日打击以精确拔点为主,载弹量不是太重要。用隐身攻击机“砸开大门”后,可以通过外挂来挂载更多的弹药,在后续作战中打击更多的一般目标,快速扩大战果。F-35从一开始就考虑机内和外挂两种武器挂载方式,这就是F-35设计中的“首日隐身”概念。

应该指出,各国军方对隐身的要求不一样,美国空军是坚决的隐身派,新的作战飞机非隐身不要;美国海军和欧洲是半隐身派,有那么点儿意思就行了,其余的靠机载电子战能力来补充,这也是在现有技术条件下少花钱、多办事并降低技术风险的一个有效途径。

垂直起降

直升机是人们最为熟知的垂直起降飞机。旋翼是直升机垂直起降的奥秘所在,但也是直升机速度难以提高的致命死穴。直升机前飞时,桨叶在向前和向后的扫行中交替进行。前行桨叶的叶尖线速度和飞行前行速度之和不能超过声速,这决定了直升机的理论速度极限,也就是声速的一半。高于这个速度的话,前行叶尖实际速度将超过声速,引起激波。后行桨叶的叶尖线速度和飞机前行速度之差不能低于失速速度,低于失速速度会导致旋翼失去升力,这决定了直升机的实际速度极限,也就是声速的一半再减去桨叶翼型的失速速度。实际上,传统直升机的极限平飞速度不超过340千米/时,辅以推进发动机的新型复合直升机的极限速度也刚刚突破400千米/时,和战斗机要求的超声速相差太大。

超声速战斗机要实现VTOL,只有用发动机产生直接升力,而不是通过机翼产生气动升力。转入平飞后才逐步降低直接升力,改用气动升力维持飞行。在现代VTOL概念之前,曾经有过一些很有创意的VTOL概念,比如像火箭一样直立起飞、像V-22“鱼鹰”一样的偏转发动机或者采用引射增升原理,但都不理想。在走过弯路之后,VTOL战斗机回到传统思路上,用发动机产生直接升力和巡航推力。巡航推力的要求和通常无异,但直接升力有一个特殊问题:推力的作用点必须和飞机重心重合,或者围绕重心对称布置,否则在垂直起降过程中要失去平衡而倾翻失事。

VTOL发动机有三种典型方式:

1. 分立的升力发动机和巡航发动机;

2. 一体的升力-巡航发动机;

3. 升力-巡航发动机加分立的升力发动机。

对于分立的升力发动机和巡航发动机来说,升力发动机只产生直接升力,巡航发动机只产生巡航推力。这种方式ybIbe+TVc0SdlR5RRdO89g==简单、清晰,升力发动机的位置很自由,容易实现稳定、可靠的VTOL,也容易和超声速的要求整合。巡航发动机不需要特殊改装,完全按照通常的要求设计、制造。升力发动机的工作时间短,对寿命的要求不严格,所以可以用简单、可靠但油耗较高的专用升力发动机。由于要求简单,推重比可以高达20以上。分立的升力发动机和巡航发动机模式的最大问题则在于死重。升力发动机尽管推重比高,但进入平飞后,这依然是对升力或者巡航毫无用处的死重。法国的“幻影Ⅲ”和“幻影Ⅴ”、苏联的米格-21PD、米格-23PD、苏-15PD战斗机等都采用了这种方式。

升力发动机加升力-巡航发动机方式的一个变形是不用完整的升力发动机,而是从升力-巡航发动机引出动力,驱动专用的升力装置产生直接升力,洛克希德·马丁X-35采用的正是这种方式,这是DARPA的JSF竞赛中的入选选手。

麦道和波音也提交了JSF方案。麦道的方案为和雅克-141相似的升力发动机加升力-巡航发动机,在气动布局上为无垂尾的V形尾方案,机翼后缘呈W形,可以说是ATF竞争中落选的YF-23的缩小版。麦道声称,通过适当的重组,在主发动机故障或战损时,升力发动机可以使飞机安全返航。由于有单独的升力发动机,麦道方案的升力-巡航发动机不需要加大低压涡轮,为STOVL的改装工作量小,其比洛克希德·马丁方案减重2吨。罗尔斯·罗伊斯升力发动机提供7257千克力推力,推重比为15。麦道方案的机翼设计很有新意,机翼和尾翼之间的“边条”既强化翼身融合体,又在大迎角时起到升力体的作用,是神来之笔。但麦道的VTOL设计无新意,虽然技术风险低,但死重大,成本高。

最大的问题还是在V形尾。V形尾重量轻,隐身性好,阻力小,但V形尾一动,在滚转和偏航上就有交联,对飞行控制系统的要求很高,对机动性的影响也大,YF-23就“栽”在了这上面。麦道在情急之中,增加了鸭翼,力图弥补V形尾控制不足的问题,但为时已晚。麦道的方案在进入最后的对比试飞前就被淘汰了。JSF落选对麦道是致命的,这个曾经研制过F-4、F-15,主要承包F/A-18和AV-8的公司,就这样落下了帷幕。

尽管波音在20世纪20年代之后就再也没有得到过美国战斗机的订单,但波音对所有战斗机竞争项目从不放过,屡败屡战。正因为没有历史,波音也就没有包袱,设计方案就敢于另类。波音与英国BAE合作,其JSF方案凝聚了“鹞”式的使用经验。波音JSF方案一反美国战斗机的常规,采用无尾三角翼方案。波音JSF的VTOL原理和“鹞”式相似,采用一体的升力-巡航发动机,其血盆大口一般的超大进气道十分引人注目。这是由于发动机要适当前置才能处于飞机重心位置,没有空间安排较长的S形进气道,只能使用这样又大又短的进气道。这给隐身带来很大的问题,但波音用“雷达屏障”解决了这个问题。无尾三角翼布局很适合发动机居中布置的特点,重心和升力中心比较接近,容易处理VTOL状态下的重心控制问题。大三角翼的结构宽大、肥厚,十分有利于提供很大的机内燃油容积,机翼翼载小,机动性相当好。事实上,波音X-32的翼载之低,以至于波音认为没有必要为舰载型特意加大翼面积,非常有利于增加CTOL、STOVL和CATOBAR之间的通用性。波音还很周到地把发动机的尾喷口设计成F-22那样,不仅扁平,而且可二维转向,既提高了红外和雷达隐身性能,又提高了机动性。

但波音X-32最大的特色还是在于其VTOL系统。尽管波音采用了类似“鹞”式战斗机和“飞马”发动机的格局,但这不是简单的照搬。“飞马”发动机的平面形状像一只趴着的乌龟,乌龟脑袋相当于发动机压气机,四肢相当于四个可转动的喷口,燃烧室则在乌龟身体里。前喷口从高压压气机引出,在巡航时关闭;后喷口在低压涡轮后引出,在巡航和垂直起降时都使用。在霍克时代的P.1154设计中,PCB技术在前喷口内喷注燃油燃烧,产生额外推力,相当于加力的作用。但是,光靠PCB还不足以实现超声速推进。不管是涡喷还是涡扇发动机,进气都必须减速到亚声速,连燃烧都是亚声速的,发动机才能正常工作。但超声速的基本前提是喷气速度必须超过声速,而且要超过飞行速度。这就是喷口的作用了。

瑞典人古斯塔夫·拉瓦尔在1888年发现了一个现象:对于一个由粗至细的导管,入口的亚声速气流由于导管截面积逐渐收缩,流速会逐渐加快。当流速增加到声速之后,进一步收缩导管不能使流速进一步增加,反而会使流速降低。反之,对于一个由细到粗的导管,入口的超声速气流会由于导管截面积逐渐扩大而流速加快。因此,对于一个两头粗、中间细的葫芦形导管,如果亚声速气流在导管最细的喉部时流速加速到声速的话,越过喉部就会进一步加速到超声速,而且还会随导管截面积增大而继续增速。亚声速气流随流道面积缩小而加速,这可以通过河流流经峡谷时流动加速来理解。超声速气流的情况可以用羊群通过山口来理解。如果山口变窄,羊群挤到一起,反而跑不开,速度慢了下来。山口逐渐开阔,羊群才跑得起来,速度才能加快。这就是拉瓦尔喷口把亚声速气流加速到超声速的原理。拉瓦尔喷口也称收敛-扩张喷口,涡轮类喷气式发动机(包括涡喷、涡扇)都要采用收敛-扩张喷口才能使喷气达到超声速。

对于超声速推进来说,随着速度和推力的不同,喉部面积要随时调整,以确保在喉部正好达到声速。但对于“飞马”那样的四喷口发动机而言,在所有4个喷口上都安装可调的收敛-扩张喷口显然有严重的重量、成本、可靠性和维修问题,P.1154夭折不完全是官僚主义的罪过。波音X-32要达到超声速,显然不能走P.1154的老路。“飞马”发动机的两个前喷口位于飞机的“腋下”,两个后喷口位于飞机的“胯下”,这是出于“四立柱”原理的需要。波音X-32保留了两个前喷口的位置,因为这最接近重心,但取消了两个后喷口,代之以加长的单一尾喷口。F-135发动机不需要前喷口PCB的帮忙就可以使JSF达到超声速,单一的尾喷口要实现收敛-扩张没有难度,而且容易加装二维推力转向。不过二维推力转向的偏转角度有限,要兼顾机动性和VTOL的需要,这就勉为其难了。波音在长长的尾喷口的半道上另外开了一个口子,通过导流装置连通到向下的VTOL专用喷口。在VTOL模式,导流装置把尾喷口关闭,喷流导向VTOL喷口。VTOL喷口不需要转动,只有简单装置控制喷流方向,用于悬停时的姿态控制。短距起飞时,导流装置部分关闭,按需要分配导向尾喷口和VTOL喷口之间的喷流比例。巡航时,导流装置把尾喷口全开,VTOL喷口关闭。应该说,波音JSF用简单的机构实现了复杂的原理,相比“飞马”是一个巨大的进步。

VTOL飞机的高温废气回吸进入发动机是一个老大难问题,对于“鹞”式和X-32这样发动机进气口和喷口相对距离较近的飞机尤其如此。前喷口的喷气是未经燃烧的压缩空气,问题还不大,后喷口的高温喷气含氧量低、密度低,严重影响发动机的正常工作。过高的温度甚至可能造成风扇和压气机的损坏。为了解决这个老大难问题,X-32从发动机风扇引出较冷的高压空气,在前机体下方向下喷射,形成气帘,减少炽热喷气回流到进气口。

和波音的X-32方案相比,洛克希德·马丁采用升力风扇加升力-巡航发动机的模式,在座舱后安装单独的升力风扇,主发动机的尾喷口可以转向垂直向下,用于VTOL模式;或者水平向后,用于巡航模式。这是传统的升力发动机加升力-巡航发动机的现代演绎。升力发动机加升力-巡航发动机在布局上的好处早已清楚,但升力发动机的死重大、油耗高,尤其是高温废气回吸问题严重。冷战结束后,美俄在航空技术方面的交流增加,嗷嗷待哺的俄罗斯航空科技行业对国际合作尤其期待,洛克希德·马丁和雅克夫列夫就VTOL技术展开合作,洛克希德·马丁对雅克夫列夫通过雅克-38和雅克-141获得的经验尤其感兴趣,因此X-35和雅克-141在VTOL基本技术上的相似也就不奇怪了。

不过,洛克希德·马丁对雅克夫列夫风格的VTOL做了关键性的改进,采用升力风扇,而不是升力发动机。只要气流流速高于飞机的运动速度,推力产生的关键在于排气的流量而不是流速,因此低速时风扇的效率远远高于喷气式发动机的高温燃气。另外,升力风扇排出的是空气,而不是燃气,极大地降低了对发动机正常工作的影响。不过在理论上升力风扇的常温排气只能解决升力发动机的高温燃气对甲板烧蚀的问题,无助于解决主发动机喷口的高温燃气问题,所以在实用中高温燃气问题没有得到彻底解决,这对波音JSF也是一样的。

洛克希德·马丁在喷气驱动升力风扇和机械驱动升力风扇之间做过比较。喷气驱动升力风扇是从高压压气机引出气流,像驱动涡轮一样驱动升力风扇,产生直接升力。喷气的速度还可以产生一点引射的作用,进一步增加直接升力。另一种方式是用高压气流吹动风扇叶片的叶尖,像溪流推动水车一样。这样的好处是,不需要向风扇涵道中央引入粗大的喷管,破坏涵道内的流场,而且有利于提高风扇的扭矩。喷气驱动的好处是省却沉重、复杂、维修麻烦的驱动轴和离合器,可靠性好,但喷气驱动需要在机体内布置可以通过很大流量的高压空气管路,占用空间太大,气流几经转向后动能损失也较大,因此最后被放弃了。

洛克希德·马丁最后采用机械驱动,从低压压气机的大轴向前引伸出驱动轴,通过离合器和变速器驱动升力风扇。在需要使用升力风扇的时候,离合器闭合,把动力传递到升力风扇,同时打开升力风扇的进出口;在正常飞行的时候,离合器脱开,升力风扇停转,进出口关闭,保持气动外形上的流线。洛克希德·马丁号称这是世界上最强大的离合器,传递功率可达21329千瓦,这差不多是可以驱动一艘现代护卫舰的功率了。飞机对体积、重量很敏感,洛克希德·马丁的这个驱动系统是一个很了不起的工程设计成就。不过低压涡轮需要大大加大,以提供足够的驱动功率,以免日后造成低压涡轮叶片裂纹的隐患。

X-35的尾喷口需要向下偏转90度,这大大超过一般用于加强空战机动性所需要的推力转向范围,因此需要采用特殊机构。其结果是尾喷口只能向下偏转,不能向上偏转,而且不能做迅速、精细的微调,所以只能用于VTOL模式,不能用于加强空战机动性。另外,尾喷管转向的特殊机构的结构特点决定了尾喷口只能是圆形截面,这也排除了采用扁平喷口的可能性,对后向隐身性能造成一定的损害。

JSF的竞争最后在波音X-32和洛克希德·马丁X-35之间进行,重点在于STOVL和一般飞行性能的比较。特别值得注意的是,DARPA强调STOVL而不是VTOL,这是有原因的。出于核大战条件下的生存力考虑,20世纪60年代是VTOL的黄金时代,也是各国空军对VTOL战斗机的使用做深入研究的时代。在霍克P.1127开始试飞的时候,P.1127被定名为“雀鹰”(Kestrel)。由于联邦德国试图建立全VTOL化的空军,英国试图把联邦德国拉入“雀鹰”计划,而美国陆军对固定翼作战飞机划归空军不大满意,也对“雀鹰”有了兴趣,诺斯罗普为此还和霍克签订了引进生产“雀鹰”的意向书。英、美、德三方联合成立了三国联合评估中队,共同评估垂直起降战斗机的飞行性能、训练和地勤支援要求,以及对空战和对地攻击的战术使用。不过这从一开始就充满了黑幕。联邦德国根本没有把P.1127太当一回事,还是一门心思在自己的VAK-191上。美国空军对陆军介入固定翼飞机感到不满,因此反对美国陆军加入三国联合评估中队。英国皇家空军也对P.1127性能不能达到超声速不满,正想找借口溜号。这场各怀鬼胎的扯皮谈了一年,最后三国中队在1965年4月1日(愚人节,不是一个好日子呀)成立,包括了英国皇家空军、德国空军、美国空军、美国陆军和美国海军。三国中队演练了垂直、短距起降技巧,在野外简易机场的隐蔽和起降,以及模拟对地攻击。

按照设计,“雀鹰”要能够在林间空地起降,以实现核大战条件下的分散部署和隐蔽出击。实际使用经验表明,分散部署远远不是在野外平地上能够起飞、降落那么简单,需要考虑加油、装弹、充气、充电和维修的问题,对指挥、控制也带来很大的挑战,总体来说对地勤支援的要求太高,在高烈度战争条件下根本不能满足出动率和指挥控制上的需要,在低烈度战争条件下则根本没有这个必要。此后北约的空军战略转向强调高性能战斗机,集中部署,集中保护,强调主动打击敌人,而不是被动地分散生存。

另一方面,二战经验表明,即使在高烈度战争中,保持数十、上百米的跑道还是可能的。即使需要抢修,数十、上百米的跑道也容易抢修出来。对于大甲板舰船来说,数十、上百米的平甲板也相对容易实现。“鹞”式和雅克-38的使用经验表明,短距起飞可以借助机翼的气动升力实现升空,极大地缓解了单纯依赖直接升力对最大起飞重量的限制,可以大大增加航程和载弹量。早期“雀鹰”垂直起飞时的载弹量和航程十分糟糕,被人戏称只能载一包香烟绕小镇飞一圈。短距滑跑起飞对于缓解甲板烧蚀也有很大的好处,至少热负荷不至于在很小的一点上长时间集中。在航母上,如果采用滑跃起飞,增加离舰时的迎角,还可以进一步增加最大起飞重量。

短距起飞的另一个好处是简化飞行员的训练。垂直起降是事故高发阶段。20世纪90年代,美国海军陆战队曾在不长的时间内接连损失45架AV-8,英国皇家海军和皇家空军的“鹞”式也存在同样的问题,原因基本上都是垂直起降阶段发动机故障或飞行员操作失当。发动机的问题通过不断的技术改进得到解决,飞行员训练最终也通过双座型“鹞”式逐渐得到解决。同样,雅克-38对飞行员的操控要求十分苛刻,一不小心,就会出事故。雅克夫列夫为此专门设计了自动弹射救生系统,在垂直起降阶段,一旦机体倾斜超过一定程度就自动弹射,速度和高度达到一定程度以上才自动解除。但短距起飞从根本上避免了这个问题。对于飞行员来说,短距起飞没有太特殊的技术要求,只是滑跑距离特别短而已。

但短距着陆的要求比较高,尤其在失速速度边缘上,飞机的控制能力明显下降,出现意外时用于纠正的时间也大大减少。相反,垂直降落就比较容易。在飞临降落点上空的过程中,减速、悬停,然后逐步下降,直至接地。对于航母上的降落来说,垂直降落的好处尤其明显。与航母上“有控制的坠落”式的高下沉率降落和精确挂上拦阻索相比,垂直降落的要求要低得多。英国皇家空军的“鹞”式飞行员一直保持例行的舰上短距起飞和垂直降落训练,正是因为这并不增加过多的训练负担,但要美国空军飞行员未经长期严格训练就在美国海军航母上起飞、着陆是不可思议的。另外,垂直降落的甲板管理比较简单,不像拦阻索降落,需要腾出大片的降落甲板并在降落后拖到停机位的专用通道内。英国皇家海军STOVL化已经30多年,在F-35B/C的来回折腾中考虑过恢复使用CATOBAR战斗机,就飞行员训练而言,最大的问题出在降落上,所以和美国海军合作,派送飞行员作有关训练,以便将来作为“伊丽莎白女王”级航母的种子飞行员。

由于这些原因,JSF在一开始就不以VTOL为目标,而以STOVL为目标,对X-32和X-35的评估也以此为标准。X-32的VTOL技术成熟,肥大的机体对布置机内武器舱十分有利。但X-32的设计过分围绕VTOL的要求,对STOVL不是特别适合。就一般飞行性能而言,X-32的大三角翼布局的纵向气动控制力矩短,虽然有二维推力转向的辅佐,还是有低速飞行时俯仰控制方面的疑虑。无尾三角翼布局对航母上的使用尤其不利。作为JSF,X-32不仅需要考虑VTOL/STOVL性能,还要考虑CTOL和CATOBAR的情况。由于无尾三角翼的襟翼、副翼和平尾舵面合一,在CTOL和CATOBAR情况下,起飞和着陆时舵面需要向上偏转,以形成压尾、抬头的力矩。这决定了襟翼、副翼非但不能下垂以增加升力,还因为上偏而造成升力损失。空军对此或许还不太敏感,海军对此却不可接受。除了短命和失败的沃特F7U“短剑”外,美国海军没有任何一架战斗机采用无尾三角翼布局。法国“阵风M”采用鸭翼,这可以部分补偿无尾三角翼的短距起飞问题,但鸭翼的翼面积通常较小,不足以抵消襟翼完全下垂所带来的低头力矩,所以襟翼的增升作用依然难以充分发挥。“阵风”上舰与其说是鸭式的胜利,不如说是空军、海军通用的结果,先前专为舰载使用的“超军旗”就没有追随同时代的“幻影Ⅲ”而采用无尾三角翼。大三角翼也不易折叠。在相同翼面积的条件下,大三角翼的翼展较小,折叠机翼不仅弦线长,不易保证机翼刚度,而且对于降低占地面积的效果也不明显。“阵风M”就没有使用折叠翼。波音试图亡羊补牢,在最后时刻将X-32改为有尾布局,但为时已晚。

洛克希德·马丁出于航母上起落要求的考虑,改用常规布局。事实证明,这一决定是英明的。相对来说,洛克希德·马丁的X-35不仅在形象上更容易被人所接受,基本设计也是为STOVL和一般飞行性能而优化的,并不过于拘泥VTOL的要求。常规气动布局容易满足CATOBAR的要求,总体来说更加符合JSF的要求。洛克希德·马丁的X-35赢得JSF竞赛是理所应当的。JSF竞赛证实了升力风扇概念的技术可行性和成熟性,为F-35计划除去了最大的技术风险。

设计特色

对于洛克希德·马丁来说,在STOVL、隐身和三军共用的基本原则确定后,F-35的基本气动格局实际上就呼之欲出了:外倾的双垂尾是侧向隐身的必须,中等后掠角的机翼是跨声速机动性的要求,无推力转向的单发则是STOVL的结果。

在现代空战格斗中,空空导弹的发射条件被大大放宽,“先敌发现,先敌发射”,这使得机动占位、追尾攻击的重要性大大降低。但在另一方面,用导弹而不是航炮攻击敌机,只是把能量机动中的能量差从我机和敌机之间转移到导弹和敌机之间。从表面上看,我机机动性不再重要,实际上不然。导弹在有利位置发射的话,保存的能量远远超过在不利位置发射后需要做大幅机动动作的情况。空空导弹有一个“不可逃逸区”,在这个区域内的敌机不可能单纯通过机动动作摆脱已经锁定的空空导弹。但这个“不可逃逸区”是随导弹最后锁定目标时的能量状态而变的。现代空空导弹已经能做到越肩攻击,但越肩攻击时的“不可逃逸区”必然小于迎头攻击或者尾追攻击时的“不可逃逸区”,这就是高机动性的意义。F-35的机动性要求是至少不低于F-16。

机动性的关键在于剩余升力和推重比。战斗机转弯不是靠垂尾转舵,那只能改变飞机的指向,还不能改变飞机的航迹。单纯转舵的结果是造成飞机侧滑,指向改变而航迹继续向前。转弯是靠侧向力来实现的,具体来说,是靠飞机横倾一定角度而产生侧向升力来实现的。急剧转弯需要通过大迎角产生大的侧向升力,只有很高的推重比才能保证不致失速。一旦进入有控制的过失速机动,就需要推力转向。推力转向也是超声速机动的关键,因为超声速飞行引起的激波锋面背后的低压区使得常规的气动控制面效用大减。F-35无法采用推力转向,只能放宽过失速机动和超声速机动的要求。

推重比也是加速度和超声速巡航的关键。F-35在设计的时候就放弃了超声速巡航(简称超巡)的要求。一般认为这是降低性能要求和控制成本的缘故,这当然是对的。但事实上F-35即使放宽成本控制条件,也不可能达到超巡。超巡在不同时代有不同的定义。在20世纪80年代,超巡的定义是指在整个任务飞行阶段中,至少有60%的时间以超声速飞行,或者说在飞行的主要时间段里都用超声速飞行。“协和”式超声速客机是典型的超巡飞机,当然那不是超巡战斗机,而是超巡客机。现在对于超巡的定义是用非加力推力(也称军用推力,简称军推)就可以达到超声速。勉强超过声速还不能算超巡,应该达到有意义的超声速才能算超巡,比如马赫数1.5左右或者更高的速度。一般认为,军推推重比0.7是保证超巡所必需的。早期超声速战斗机(如F-105)的加力推重比低于0.7而能达到最高速度马赫数2,但那是最大限度减阻的结果,采用高翼载、大后掠的机翼和细长的机体。第4代战斗机为了保证足够的机动性,机翼需要具有高升力和不能太大的后掠角,还要保证机内武器舱具有足够的空间,阻力难免增加,需要至少0.7的军推推重比。为保证足够的能量机动性,第4代战斗机的加力推重比应不低于1.1。这两个指标是和F-22一致的。但F-35的重量使得单发将要具有150千牛级军推和240千牛级加力推力才能保证足够的推重比,这是已经比F-119大幅增推的F-135所不可能达到的。超巡的另一个途径是减阻,但F-35需要容纳宽大的机内武器舱,还难以像F-22那样采用扁平的后机体以减少阻力,减阻潜力有限。所以F-35放弃超巡也就避开了一个技术上的不可能的任务。

如果说F-35在气动设计上不追求高标准、严要求的话,那么它在航电上可是一点儿也不含糊。作为可能占未来美国战术飞机90%的下一代战斗机,F-35在航电设计上采用了大量先进技术,甚至部分技术比F-22还要先进。当然,这主要是F-35的研制比F-22晚了10年的缘故。

在隐身成为关键设计要求的今天,雷达依然是战斗机对空中态势感知的主要手段。雷达是战斗机的主要辐射源,处理不当的话,隐身战斗机就成了敲锣打鼓的夜行侠了。但现代战斗机雷达也在与时俱进,新型雷达必须具备几项关键技术:

1.多目标探测和跟踪;

2.高抗干扰能力;

3.低可截获概率;

4.和通信、电子战、导航整合为一体。

传统上,多目标探测和跟踪是通过分时来实现的,通过数据分类和记忆,在每次扫描中对上次探测到的目标方位和速度进行更新,这样就可以在一次扫描中标定多个目标。较先进的跟踪算法中用到卡尔曼滤波技术,对目标的运动进行预测,再用间隙实测的数据校正。这好比猎人在观察兽群,目光在一只野兽上停留一会儿,心中记下野兽运动的速度和方向,在心算下一步的大体位置的同时,目光已经转移到另一只野兽。目光回到前一只的时候,不是漫无边际地重新搜索,而是根据前一只野兽的速度和运动方向概略估计方位,然后实际观察,修正印象中的估计位置。这个根据速度和运动方向估计方位的过程就相当于卡尔曼滤波中的预估,实际观察修正就是校正了。猎人的记忆力、心算精度和目光扫描速度决定了同时跟踪多只野兽的能力,先进雷达也是一样的。

复杂卡尔曼滤波的数学模型不仅包括速度、方向和位置数据,可以对匀速直线运动的飞机进行精确预估,还能根据加速度、角加速度,甚至更加复杂的运动参数对机动飞行的轨迹进行有效预估。但再精巧的数学算法也顶不上多个雷达分别探测、跟踪。相控阵雷达正具有这样的特征。

常规雷达采用抛物面天线,先进一点儿的采用平板缝隙天线,但雷达波束的转向是通过机械转动改变雷达天线的指向来实现的。沉重的天线要长时间不断地迅速、精确转向,不可避免地给万向节造成很苛刻的工作环境,造成设计、制造和可靠性问题。相控阵雷达不是用单一的机械偏转的发射单元和天线,而是用发射单元阵列组成天线,通过对不同单元的电子控制实现波束偏转,但天线阵面是固定不动的。这好比推车,众人一起推,出力均匀的话,车往前走;出力不均匀的话,即使出力方向是向前,但车也会偏转。当然,相控阵雷达不是通过各发射单元的功率不同实现波束偏转,而是通过相位控制,所以称相控阵雷达。相控阵雷达极大地提高了雷达波束的灵活性和偏转速度,也大大提高了可靠性。传统机械扫描雷达的重复频率为秒级甚至十秒级,相控阵雷达则为毫秒级,极大地提高了数据更新率。更重要的是,通过电子控制,可以把一束雷达波分成多个独立控制的波束,分别探测和跟踪不同的目标,或者在各自的责任空间里用卡尔曼滤波那样的算法各自做多目标探测和跟踪,进一步提高探测和跟踪目标的总数。美国海军“宙斯盾”系统就是利用这样的技术,使得舰载雷达可以同时探测和跟踪战斗空间里数百个空中目标。

相控阵雷达不仅可以把波束分成几束,还可以把波束集中成一束,极大地加强单一波束的功率,适合于在最大距离上探测、跟踪目标。如果说普通雷达好比单一的传统探照灯,相控阵雷达就好比一束强力手电捆绑起来的组合探照灯,可以根据需要把各个手电分别使用,或者集中使用。灵活的化整为零和化零为整能力使得相控阵雷达可以在探测距离和多目标能力之间根据实际需要随时最优化。另外,还可以根据需要,用多个独立控制的波束分别实行搜索、跟踪、识别、照射目标、引导攻击等多种功能,一部雷达起到多部雷达的作用。

雷达天线的波束形状其实很复杂,与其说像探照灯的光柱一样,不如说像菊花瓣一样。菊花瓣的长短代表了功率。在天线指向上的菊花瓣最长,这是主瓣;背向天线指向的菊花瓣也较长,这是背瓣;两侧的菊花瓣较短,这是旁瓣(也称副瓣)。对于定向天线来说,旁瓣和背瓣不仅浪费了发射功率,回波还造成了信号干扰。旁瓣和背瓣不仅也形成回波,天线也通过旁瓣和背瓣接收到虚假回波,必须通过滤波加以剔除。离天线指向偏离很远的旁瓣和背瓣还比较好处理,离天线指向很近的旁瓣就容易和主瓣的回波相混淆,需要抑制旁瓣。旁瓣还是敌人干扰的可乘之机。假定雷达天线指向正北,这个方向上其实什么也没有,但在西北45度方向上有一个旁瓣。如果敌人干扰机通过这个旁瓣“灌入”强大的虚假回波信号,对于雷达来说,就好比在正北方向上“看到”了强大的回波,这就是角度干扰的基本原理。抵消角度干扰最好的方法就是极大地降低旁瓣。单一机械天线的旁瓣大小和主瓣大小成一定的比例关系,天线的发射功率越大,旁瓣也越大。电扫电线是上千个微型天线的组合,单个微型天线的发射功率不大,旁瓣相应也不大。但通过精心设计,天线之间的旁瓣还可以做到对消,使得总体旁瓣水平比单一机械天线大为降低。低旁瓣的另一个说法就是窄波束。窄波束不仅有利于雷达的一般性能,还有利于抗干扰,这是相控阵雷达的重要特征。

相控阵雷达有主动相控阵雷达和被动相控阵雷达。被动相控阵雷达采用单一的发射机,通过馈送系统把雷达波通过相位控制单元发射出去。主动相控阵没有单一的发射机,所有相位控制单元同时也是发射/接收单元(也称T/R单元)。被动相控阵的馈送系统需要承受非常大的电磁功率,绝缘、可靠性都不佳,馈送系统和被动相控阵单元的电损耗还增加功耗。主动相控阵每一个发射/接收单元的功率都较小(瓦级),只需要几伏的低压电源,电磁要求大大低于动辄千伏级的单一发射机,这也极大地改善了雷达的可靠性。传统单一发射机的雷达的平均大修间隔只有60~300小时,主动相控阵雷达则高达1000小时以上,不仅降低维修工作量和成本,也大大提高了战备率。由于所有发射/接收单元是完全独立的,若干单元失效不影响总体性能,极大地提高了系统的可靠性和抗损性。

另外,从信号接收的角度来看,单一机械天线把回波能量收集起来,馈送到放大机,这中间不可避免地会有信号损失。主动相控阵的每一个单元自带发射和接收功能,避免了这样的信号损失,所以同样尺寸的天线灵敏度大大提高。另外,主动相控阵可以对每一个波束分别管理功率和信号特征,极大地增加了电磁灵活性。在安装上,由于固定的天线阵面不需要为转动预留间隙,同样机头雷达罩内实际上可以容纳更大的天线。另外,主动相控阵的天线可以化整为零,便于见缝插针,和机体保形整合,比如在机体侧后或者翼根加装额外的天线阵面,甚至利用机翼和机身结构安装保形天线,不仅增加了天线的覆盖方向,还增加了天线的等效口径。在天线的世界里,一大顶三俏,尺寸的优越性是无可替代的。

主动相控阵代表了战斗机机载雷达的发展方向。典型战斗机主动相控阵雷达动辄具有上千个T/R,F-22的AN/APG-77具有1500个以上的T/R,一说高达2200个;升级的F-15C的AN/APG-63V2/V3具有1500个以上的T/R;F/A-18E的AN/APG-79具有1100个T/R;F-35的AN/APG-81则具有1200个T/R。

但单纯提高探测、跟踪、火控性能还不够,F-35的雷达必须和隐身相容,否则就不打自招了。雷达必定要发射具有足够能量的电磁波,在本质上不可能做到彻底隐身,所以正式称谓是低可截获概率(Low Probability of Intercept,简称LPI)。要做到低可截获概率,需要在几个方面同时下手:

1.精确管理发射功率,根据目标的距离和性质,只发射探测和跟踪必须的功率,降低被非目标飞机截获的概率;

2.采用伪随机的猝发扫描,把信号隐藏在噪声之中。

除了增加天线的灵敏度外,雷达要探测目标,只有把足够的信号能量照射在目标上,形成具有足够能量的回波。但超过这个能量要求的发射功率对于探测目标没有帮助,只是提醒了周边更多敌机注意到自己的存在。除了信号强度外,有规则的扫描是最容易引起敌机雷达预警注意的。常规的雷达预警就是根据低频率的扫描判断自己被发现了,低频率扫描转换为高频率扫描则是自己被火控雷达锁定、敌机即将发射导弹的标志,更高频率的连续照射则是雷达制导的空空导弹来袭的提示。采用信号特征不固定的伪随机猝发扫描,可以把雷达信号伪装成随机噪声,极大地增加雷达预警的难度。战场上各种雷达都在扫描,好比星光灿烂、探照灯漫无边际地横扫的夜空,飞机偶尔被一道光芒扫过,不等于被发现,即使引起警觉了,也难以确定探照灯的位置、采取规避或者反制措施。但伪随机的猝发扫描对雷达的数据处理要求非常高,经典的卡尔曼滤波都是建立在固定的采样频率基础上的,不规则的采样频率在算法上要求很高,需要深厚的数学功底和高速运算能力。但就雷达而言,相控阵雷达在实现低截获概率上具有先天优势。

相控阵雷达可以被看作是众多微型雷达的组合。微型组件船小掉头快,具有天然的功率控制上的优势。另外相控阵雷达的波束偏转没有机械惯性的拖累,可以迅速而不规则地偏转波束,有利于实现伪随机扫描。

现代战斗机机载雷达的另一个特点是把通信、导航、敌我识别(Communication Navigation Identification,简称CNI)甚至电子情报、电子对抗都整合进去。通信也是无线电技术,但通信在传统上和雷达是两条道上跑的车,两者没有交集。现代通信早已超过传统的语音通信,数据通信的范围从简单的数据上传、下传发展到图像、视频甚至整个数字战场态势信息的交换。F-35能在友机之间和空地之间传递数字战场态势信息,一架飞机可以看到其他飞机和地面指挥中心的战场综合态势。从另一个方面来说,飞行员看到的数字战场可能是来自自身的雷达和其他传感器,或者友机及地面指挥控制中心上传来的信息,甚至是演训指挥中心传过来的虚拟敌机。美国空军以此作为空战训练的新模式,连“入侵者”对抗演习都可以虚拟化了。当然,这样的虚拟对抗演习只有在超视距空战的情况下达到逼真,视距内空战不仅要穿帮,还会因为显示与目视脱节而造成受训者巨大的心理混乱。在实战中,则可以由相距较远的几架F-35或者与F-35的数据通信兼容的平台轮流使用雷达,共享数据,分散敌人的注意力,打乱敌人的反制计划。

数据通信的更高级形式还可以扩展到武器发射和制导的远程控制。美国海军的“协同作战控制”(Cooperative Engagement Control,简称CEC)以“宙斯盾”军舰为核心,接收编队中其他军舰的雷达数据,控制编队中其他军舰发射导弹,并接管制导,引导拦截来袭导弹,把整个编队的指挥、控制、作战整合为一体,一艘“宙斯盾”军舰可以发挥一群“宙斯盾”的作用。当然,前提是“宙斯盾”的雷达和指挥控制还没有被众多目标所饱和。美国空军的Link-16没有达到CEC的程度,但也有类似的机制。问题是,这对数据通信提出了极高的要求:

1.通信带宽要求非常大,以保障极高的数据传送速率;

2.天线的指向性很好,降低被截获概率和提高抗干扰性能。

带宽好比高速公路的宽度。在车距、车速一定的情况下,只有极大地加大宽度,才能增加车流量。传统通信天线是全向的,使用手机的时候并不需要把手机指向一个特定的方向。但全向天线的发射功率分散,带宽也有限,接收的灵敏度也受到局限。使用雷达天线作为通信天线,带宽的增加不可以道里计。2007年诺斯罗普就和L-3合作,用F-22的AN/APG-77雷达和L-3的调制-解调装置交联,演示了高速数据传送。一幅72MB的合成孔径雷达图像用常规的Link-16数据链传送需要48分钟,但用雷达传送只需要3秒钟,数据传输速率高达274Mbps。进一步的演示已经实现了数据发送速率548Mbps,接收速率更是高达1Gbps。当然,雷达天线具有指向性,这既是缺点,也是优点。缺点是显然的,在雷达天线指向范围之外,就不能把雷达天线用作通信天线。但指向性避免了敌人的预警、定位、截听、干扰,这是符合低截获概率要求的。在实际使用中,需要把全向天线和雷达天线结合使用,用大带宽的雷达天线实行间隙性的大宗数据传送,用全向天线全时监听和实时接收局部更新数据,这也是一种卡尔曼滤波。相控阵雷达不仅方向性好,还可以在兼顾雷达功能的同时,分出波束用于通信,或者用多个波束同时完成若干个并行的数据通信任务。

雷达用于导航比较容易理解,气象、避撞、地形测绘、地形跟踪和地形规避,这些都是雷达的本职工作,相控阵雷达分出必要的波束就可以完成。事实上,B-1轰炸机率先采用被动相控阵雷达,就是为了在多目标火控的同时,分出波束确保地形跟踪飞行和地形测绘导航。但敌我识别是雷达的一个新职责。传统上敌我识别是通过问答口令实现的,这是合作式识别,可以确认友机,但不能确认敌机,因为友机的问答系统故障或者密码丢失都可能造成问答错误,但不因此就真的成为敌机了。用雷达可以实现非合作式识别,用雷达精确扫描目标,获取反射特征,尤其是非隐身飞机的发动机压气机的反射特征,然后和数据库对比,可以精确判断目标的机型。再加上传统的敌我识别之后,可以精确判定敌友。

电子情报指对不明雷达的性质、位置、威胁程度的侦察。电子干扰当然就是对敌方通信、雷达和其他无线电设施的压制,电扫天线可以灵活控制波束的方向、功率和波形,雷达天线的孔径大,灵敏度高,这是很好的“兼职”。

当然,主动相控阵不是没有缺点。传统雷达采用单一发射机,发热集中,散热也容易设计。主动相控阵的T/R单元密集遍布天线阵面,没有足够的间隙供传统的通风冷却使用,电控移相单元本身也消耗功率,增加了冷却负担,只能使用更加复杂但也更加高效的液冷。冷却液将热量从发射/接收单元带走,然后回收到汽车散热器一样的风冷装置散热,或者通过和较冷的燃油换热散热,略微提高温度的燃油则在发动机燃烧中消耗掉,将热量一起带走。风冷散热比较简单,但需要增加开口,对隐身不利,也增加阻力。通过燃油散热则没有这些问题,但随着燃油的消耗而散热效率下降。当然,真的到了燃油耗尽的时候,飞行员担心的就不是雷达的冷却问题了。

主动相控阵的另一个问题是成本。哪怕每一个T/R单元的成本只有数百美元,动辄一两千个T/R单元的天线阵列加起来也很可观了,这还没有算入雷达其他部分的成本。好在主动相控阵的关键技术砷化镓器件的成本越来越低,在客观上为主动相控阵降低成本创造了条件。砷化镓器件在手机、卫星电视接收机、袖珍GPS接收机等电子装置上大量使用,虽然在技术上和T/R单元尚不可相提并论,但毕竟是同门的,有可以借鉴的地方。这也是日本得以在F-2战斗机上率先采用主动相控阵的资本。

F-35的AN/APG-81雷达正是主动相控阵雷达。这是诺斯罗普电子系统公司研制的,其前身是威斯汀豪斯(也称“西屋”)公司。威斯汀豪斯和休斯电子(现归入“雷神”)平分美国雷达行业的天下,F-22的AN/APG-77也是威斯汀豪斯的手笔。

为了降低前向反射,相控阵雷达天线的阵面一般倾斜安装。除了雷达本身,雷达罩也需要采用特殊材质和特别设计,达到选择性通过。也就是说,只容许本机雷达频率的电磁波通过,对所有其他频率的电磁波形成有效的屏蔽和导流。这和座舱盖涂覆金膜的道理一样,把入射雷达波的能量导向无害方向,避免入射的雷达波畅通无阻地在高反射表面上形成有效回波。

雷达是超视距空战的利器,但战斗机毕竟还是要能在视距内空战中制胜的。传统上,飞行员抬头观察座舱外的空中态势,低头观看仪表板上的仪表并操作各种开关。在明亮和灰暗、远和近中频繁转换,需要飞行员不断调整视觉,容易贻误战机,也带来很大的视觉疲劳。二战前,战斗机、轰炸机上已经开始使用陀螺射瞄仪等光学投影显示技术,但第一个现代意义的平视显示器是在1958年英国“海盗”攻击机上出现的。关键的飞行、火控信息被投射在玻璃斜板上,飞行员可以在观察外界的同时,看到这些关键信息,不再需要在明亮的环境和灰暗的仪表板之间来回调整视觉了。

平视显示器很快成为现代战斗机的标准装备,但平视显示器只用在前向视界内,对于需要上下左右观察整个战斗空间的战斗机飞行员来说,最好能在所有方向上都能显示,而不是必须把视线拉回来,观察平视显示器。这在传统红外制导近程空空导弹只能尾追攻击的时代还不是太大的问题,甚至到空空导弹具有前半球迎头攻击能力时依然不是致命缺陷,毕竟对于飞行员来说,只有前半球的一个较小锥形空间范围才是最重要的观瞄空间,平视显示器正好覆盖了这个空间。但随着具有大离轴角发射能力的新一代空空导弹的出现,尤其是具有越肩发射能力的先进近程空空导弹出现后,其他方向上的观瞄也变得同等重要。在整个座舱盖的透明表面上都实现光学投影在理论上是可能的,但在头盔的风镜里实现、随着飞行员头部的转动全向自动更新显示,是更加简便的办法,这就是头盔显示系统。

美国在越南战争期间就开始研制头盔显示系统,但由于技术过于超前,要求又太不切实际,最后下马了。苏联没有走美国的技术唯美主义的老路,而是另辟蹊径,在头盔风镜周边眼角余光所及位置安装了一圈简单的LED小灯,用灯光指示威胁方位,取得了意想不到的效果。这还不能算是头盔显示系统,因为其不能显示更多的火控和飞行信息,只是头盔瞄准提示系统。但系统可以检测到飞行员的头部转动,为导弹锁定提供了提示,使导弹可以在发射后锁定。苏联在米格-29和苏-27上首先装备了这个简单的系统,成为米格-29和苏-27强悍空战战斗力的一部分。美国先是对苏联的这一技术突破嗤之以鼻,认为这种简陋技术的实战作用有限。但德国统一后,民主德国空军的所有作战飞机都被退役,只有米格-29留下。装备头盔瞄准具和R-73近程空空导弹的民主德国米格-29和西方战斗机进行的多次对抗演习中,在近距格斗时把所有西方战斗机打得“满地找牙”,F-16甚至需要在裁判指令下在“被击落”后再次加入战斗,几番重复后才有机会把米格-29也“击落”一回。更令欧美空军心寒的是,这样的战绩不是一两次,而是在几十次演习中反复出现。在严酷的现实面前,美国和欧洲这才行动起来,加紧研制头盔显示系统。

在美欧行动起来之前,以色列已经根据实战经验,意识到头盔瞄准提示系统的重要性。以色列Elbit公司已经研制出“显示与瞄准头盔”(Display And Sight Helmet,简称DASH)的样机。Elbit和美国的罗克韦尔-柯林斯的合资公司视觉系统国际公司(Vision Systems International,简称VSI)在1996年赢得了美国空军“联合头盔瞄准提示系统”(Joint Helmet Mounted Cueing System,简称JHMCS)竞标。

JHMCS在头盔风镜的背面用光学方法投射飞机高度、空速、过载、迎角、瞄准线等信息,使得飞行员可以在任何时候、任何角度都看到这些关键信息。系统用磁性探头检测飞行员的头部转动,作为引导导弹的指向数据。DASH是一个专用系统,但JHMCS在插入系统总线后,可以从兼容的机上系统获取飞行数据和火控数据,所以这是一个插入式系统,可以在所有与JHMCS标准兼容的飞机上使用。不过JHMCS的指向精度不高,所以不能用于发射精确制导空面武器,但可以引导前视红外或其他窄视场目标指示系统指向目标,避免像超高倍率望远镜那样漫无边际地搜索。

JHMCS已经在F-15、F-16、F/A-18战斗机上使用,并在出口的F-15、F-16、F/A-18用户中广受欢迎。除了美国的JHMCS,以色列的DASH,与欧洲“台风”战斗机配套的英国HMSS/“打击者”,与瑞典“鹰狮”战斗机配套的瑞典/英国“眼镜蛇”和俄罗斯的Shchel-3UM也是现有的头盔显示系统。法国“阵风”战斗机没有配套的头盔显示系统,这是一个明显的短板,但泰利斯已经为“幻影2000”战斗机和印度米格-29K舰载战斗机研制了配套的“顶视”(Top Sight)头盔显示系统。

F-35的头盔显示系统是第二代,不光提供飞行和火控数据及目标提示,还可以投影显示夜视摄像机和分布孔径系统的图像。分布孔径系统(Distributed Aperture System,简称DAS)是F-35的一个首创,采用1个光电传感器和6个被动红外传感器,对F-35实现360度覆盖。机头下的光电传感器具有和洛克希德·马丁“狙击手”XR吊舱同等的光电探测和目标指示能力。“狙击手”XR是海湾战争时期大名鼎鼎的LANTIRN系统的下一代,用一个吊舱完成LANTIRN两个吊舱才能完成的任务,具有多光谱和稳像能力,激光测距和激光目标照射对眼睛安全,有利于在城镇人烟密集的地方使用时不伤及平民,或者在训练中使用。“狙击手”XR不仅用于F-15、F-16这样的战斗机,也用于B-1轰炸机。DAS把“狙击手”XR用吊舱实现的功能整合到机内传感器中,既保证了隐身和低阻力,也空出了挂架,供不需要隐身时的后续攻击中增加武器挂载量。由于DAS的全向覆盖,飞行员可以实时观看360度的全景,机翼、地板等传统上遮挡飞行员视线的结构都“透明”了。DAS还用于导弹来袭报警,不仅提供导弹预警,还能够指示发射点、导弹方位、威胁等级和反制措施。DAS还可以自动跟踪、显示敌机和友机,这样在大幅度机动中不会丢失敌友位置。DAS还可以预设武器发射许可,在进入有利发射位置时提供武器发射提示。更重要的是,DAS提供昼夜高分辨率全向视频,以及夜视图像。这些信息都送到头盔显示系统显示出来。

在F-35上,头盔显示系统不仅用于机载武器火控,还用于战场态势感知和基本飞行信息显示,完全取代了平视显示器,成为主要的信息显示系统。下视显示器不再是主要的飞行信息显示系统,其可靠性和冗余性要求降低,可以使用单一的宽幅显示系统,主要用于显示战术信息和高分辨率大幅图像。在使用中,单一的宽幅显示可以分区显示不同功能,相当于传统的多个显示器,用于显示武器系统、发动机、机载系统、导航等信息;也可以集中使用,显示单一的超大图像,比如光电系统的高分辨率目标图像。飞行员可以通过触摸控制或者双杆控制,调用不同的显示屏。触摸控制直观,但在高机动时手臂承受异乎寻常的过载,移动困难,不容易做到精细控制。双杆控制(Hands on Throttle And Stick,简称HOTAS)也称手不离杆控制,飞行员可以一手放在油门杆上,一手放在操纵杆上,用手指像操纵电脑游戏棒一样控制各种功能。头盔显示系统把宽幅下视显示器从琐碎的系统信息显示中解放了出来,而成为战术显示,帮助飞行员成为战术家而不只是系统操纵员。

F-35的航电自然采用了种种先进技术,但不是先进技术的简单堆积,而是高度整合的信息融合。换句话说,雷达、光电、电子战信息汇总到计算机里,形成一个完整的战场态势图像。在日常生活中,眼睛看不清楚的时候,就用鼻子闻、耳朵听、手摸,这是一种“多频谱”探测。雷达、红外、光学、电子侦察各自有不同的特长,对雷达隐身的目标,在红外光谱下可能暴露无遗;红外只能探测到目标的方向,但不能有效测距,而测距是雷达的特长;在雷达和红外都还探测不到的时候,电子侦察可能已经捕获敌人的电磁信号;雷达和红外都只能探测到目标的存在,而光学观察可以做到精确的目标识别。在传统上,飞行员人工从各个系统读取信息,然后人工整合出可供战术决策的有用信息,但这样工作负担太大,系统越多,情况越糟糕。F-35利用软件做这件事。另外,“战场之雾”对各种探测手段也存在,雷达、红外、光学、电子侦察各自发现空中有一个目标,但速度、方位可能有差异。这时首先要确定,这是同一个目标还是不同的目标。这需要考虑不同系统对不同方位和距离及其他条件下探测目标的固有误差,如果各自发现的目标数据在固有误差范围之内,这是同一个目标的可能性就很大。然后需要确定的是如何把不同的目标数据整合为最优的单一数据,这里需要按照各系统固有误差的大小对各系统的数据加权。这是单一稳定目标的情况,对于多目标、闪烁不定的目标,情况就要复杂得多。但没有先进算法进行信息融合,飞行员很快就要被海量信息所淹没,而无法有效利用综合探测能力。

这只是信息融合。F-35还具有完整的决策支援系统,由计算机综合分析战场态势,甄别威胁等级和性质,自动向飞行员提供最为相关的信息和决策建议,避免飞行员单纯依靠经验或者漫无边际地寻找有关信息。在瞬息万变的战斗中,节约了宝贵的时间。

F-35将能使用各种美制武器,还将能发射部分盟国研制的先进武器。除了常规的AIM-120中距空空导弹、AIM-9X近程空空导弹和JDAM、JSOW、SDB等空面制导武器外,F-35比较特别的是航炮。

20世纪50年代时,空空导弹高速发展,各国空军对导弹取代航炮充满信心,F-4、米格-21这一代战斗机在设计时根本不考虑安装航炮。但越南战争的实际颠覆了“航炮无用论”,美国空军只得临时为F-4战斗机加装航炮吊舱,后期的F-4E恢复了机内航炮,米格-21也走过类似的一段弯路。在70年代设计第3代战斗机时,机内航炮重新成为基本装备,F-15装备一门射速为6000发/分的20毫米M61“火神”6管加特林航炮,携带940发炮弹。但在越南战争之后的年代里,空空导弹技术毕竟是大大发展了,苏-27装备一门30毫米航炮,但只携带150发炮弹。F-35在设计时,似乎对航炮的必要性也不再那么坚定。美国空军的F-35A依然装备固定的机内航炮,带弹180发。这是新一代的25毫米4管加特林航炮,射速为3600~4200发/分。选用25毫米是在30毫米的威力和20毫米的射速之间的折中,不仅适用于空战,也适用于对地攻击。相比之下,传统的M61“火神”具有变态的高射速,但20毫米的炮弹威力太小,不适用于对地攻击。有意思的是,美国海军的F-35C和海军陆战队的F-35B不装备固定的机内航炮,而是用机腹下吊挂的航炮吊舱,航炮同样是25毫米4管加特林航炮,带弹量还增加到220发。但外挂不仅增加阻力,还破坏了隐身。美国海军和海军陆战队信誓旦旦地宣称航炮吊舱经过特殊的隐身设计,不破坏隐身。要是真的这样,F-35在设计的时候根本就不用费事设计机内武器舱,这意味着尺寸和重量的大幅降低,不知道可以给F-35省却多少痛苦。美国海军的F-35C不装备机内航炮还好理解,美国海军陆战队的F-35B以近距空中支援为主要任务之一,不装备机内航炮就有点说不过去。美国海军和海军陆战队放弃固定的机内航炮,实在是被得了“暴食症”的F-35的增重问题弄怕了,只得用这种挖肉补疮的办法来减重。 (未完待续)

编辑:王昕