美国空气动力学飞行试验平台综述

战培国

(中国空气动力研究与发展中心 计算空气动力学研究所,四川 绵阳621000)

0 引言

飞行试验是飞行器在真实大气环境中进行的科学研究或型号试验,是探索和验证新概念、新理论、关键技术、关键系统的重要手段。飞行试验内容非常广泛,涵盖航空基础研究、应用技术研究、先期技术发展、型号工程研制和使用/适航验证等。在航空航天飞行器型号研制的不同阶段,飞行试验可以初步划分为研究、发展/评估、适航/评估三大类,在空气动力学研究领域,风洞试验、飞行试验和数值计算被统称为空气动力学研究的三大手段。相比于飞行试验,风洞试验和数值计算具有成本低、风险低、周期短的优点,但风洞试验受流场特性(风洞模拟能力)、环境特性(洞壁、支撑等干扰)和模型特性(缩尺、相似性)的限制,其试验结果的真实可靠性仍有待于飞行试验的检验;同样,尽管数值计算有了突飞猛进的发展,更有“数值风洞”之称,但其使用的数学模型、计算方法等同样也都需要经过先期的风洞试验结果或飞行试验结果的验证。由此可见,在空气动力学研究领域,尽管飞行试验成本高、风险大,但仍具有不可替代的地位。随着现代飞行器空气动力学研究与结构、推进、飞控、材料等多学科融合更为紧密,飞行试验在飞行器空气动力学研究中发挥着更加重要的作用。

1 飞行试验平台

美国的飞行试验平台建设以NASA的阿姆斯特朗(原德莱顿)飞行研究中心为主,美国空军研究实验室(AFRL)、陆军研究室(ARL)、NASA的三个研究中心(格林、兰利、艾姆斯)、相关企业、院校为辅。在空气动力学研究三大手段中,同数值计算有“数值风洞”之称一样,飞行试验平台亦被称为“飞行风洞”。美国的空气动力学飞行试验平台按用途/性质可以归纳分为三类:(1)试验研究平台;(2)概念技术验证平台;(3)模型自由飞平台。在试验研究、概念技术验证和模型自由飞3种类型的空气动力学飞行试验平台中,试验研究平台是最主要的空气动力学飞行试验研究手段。

1.1 试验研究平台

试验研究平台主要由一系列不同类型的、可以根据试验研究任务需要进行改装或挂载试验部件的现役飞机或导弹构成。该类平台长期使用,是空气动力学飞行试验研究的主力设备,主要建立于NASA阿姆斯特朗飞行研究中心。按空气动力学研究划分习惯(速度范围/用途),划分如下:

(1)高超声速:“凤凰”导弹高超声速试验平台(PMHT)。NASA用海军“凤凰”空对空高超声速导弹改装的高超声速试验平台;桑迪亚国家实验室的战略靶弹系统(STARS)、ALV X-1火箭、猎户座探空火箭等。

(2)跨、超声速:“大黄蜂”F/A-18(尾号853)、“鹰”F-15B(尾号836,见图1)战斗机,它们是NASA空气动力学飞行试验的主力设备,主要用于空气动力学、仪器仪表和推进系统等各种研究试验。

(3)亚声速:NASA的“湾流”G-III(尾号804)、“捕食者”MQ-9(尾号870)、“空中国王”B-200(尾号N801NA)、“门特”T-34(尾号805);德克萨斯州农业机械大学飞行试验室的O-2A飞机。

(4)高空/长航时:NASA的“全球鹰”RQ-4(尾号872)、“龙小姐”ER-2飞机(尾号809)。高空/长航时飞机主要用于地球亚轨道(近空间)科学研究,航空方面用于动力学研究。

(5)高升力/远程研究:NASA的 DC-8(尾号817),被称为“机载科学实验室”。该机可用于高升力系统研究。

(6)结冰研究:NASA格林研究中心的“双水獭”DHC-6飞机。飞机上有测量结冰云参数的多种探头、冰型记录用的摄像、照相系统,飞机背部有固定结冰试验部件的平台。

图1 试验研究平台样例(F-15B)Fig.1 Sample of research testbeds(F-15B)

1.2 概念技术验证平台

概念技术验证平台是航空航天飞行器新概念、新技术的实际飞行验证平台,它是全尺寸或大尺度、高仿真的验证研究机,其验证的新概念、新技术或获得的试验数据可直接应用于全尺寸飞机。概念技术验证平台不同于通用的飞行试验研究平台,它通常和某个飞行器计划或项目紧密联系,具有很强的新概念或新技术探索针对性和时效性。概念技术验证平台的飞行试验研究内容是综合性的,即:包含空气动力学,却不仅限于空气动力学。几个典型例子如下:

(1)X-15高超声速飞机试验平台。这是一架有人驾驶的高超声速计划研究机,机身长约15 m,翼展约6.7 m,高4 m。该飞机首次实现了马赫数6.7的有人驾驶高超声速飞行。

(2)AD-1(Ames Dryden-1)可回转斜置翼试验平台。这是一架小型、简易的亚声速喷气动力研究机,机身长约12 m,翼展约10 m。该机曾飞行验证了NASA艾姆斯研究中心提出的0~60°回转斜置翼概念。

(3)X-36无尾战斗机机敏性试验平台。美国NASA、波音研制的缩尺比28%的X-36无尾研究机,机身长5.6 m,翼展3 m,高0.9 m,重约500 kg,飞机采用标准战斗机头盔显示系统遥控飞行。

(4)X-56A多用途技术研究验证平台(见图2)。由洛克希德˙马丁公司为美国空军实验室制造的遥控无人试验机,长2.3 m,翼展8.5 m,重约200 kg,主要用于研究细长、大展弦比、挠性机翼的主动颤振抑制、阵风载荷缓解和挠性结构飞控系统。

(5)微型飞行器概念技术验证平台[1]。主要有固定翼(刚性/柔性)、扑翼、旋翼和环翼四种形式,如美国的“黑寡妇”、“微星”、“Mesicoptor”、“iStar”等都是微型飞行器概念技术探索研究的产物。

图2 概念技术验证平台样例(X-56A)Fig.2 Sample of concept/technique research testbeds(X-56A)

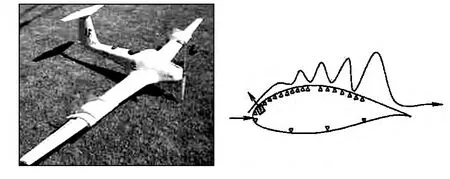

1.3 模型自由飞平台

模型自由飞平台是一种小尺寸、自由灵活的低速遥控飞行实验研究平台,在科研院所采用较多。模型自由飞平台试验成本和风险相对较低,主要用于动力学建模、飞行控制设计或低雷诺数空气动力学研究,是一种空气动力学飞行试验研究的辅助平台。美国NASA将模型自由飞平台视为快速评估级(REC)平台。另外,在航天和武器弹头试验方面,发展有射弹自由飞平台。模型自由飞平台样例如图3所示,典型样例有:

(1)飞行控制试验平台(FLiC)。NASA兰利中心发展的一个商业级、质量为2~5 kg的小型无人飞行器,能够遥控自动驾驶、导航和记录飞行数据,该平台用于发展高风险的、创新的、甚至是有争议的飞行控制技术。

(2)空中缩尺运输机试验平台(AirSTAR)[2]。该平台为兰利中心用于支撑NASA航空安全计划的平台,包括3种类型的模型:

①按5.5%动力学相似缩尺的通用运输机模型,长2.4 m,翼展2.1 m,质量约23 kg,以两个小涡轮发动机为动力;

②价格便宜的非定制单涡轮动力运输机模型,模型尺寸、质量与动力相似模型接近;

③非定制小螺旋桨模型。

(3)射弹自由飞试验平台(炮)[3]。美国陆军研究室(ARL)自20世纪60年代起,建造了178 mm炮,采用射弹自由飞技术开展高空研究项目(HARP)。该平台至今仍在使用,试验模型最大直径171 mm,马赫数可达4。

图3 模型自由飞平台样例Fig.3 Samples of free-flight testbeds

2 飞行试验支持平台和测试技术

空气动力学飞行试验除真实大气环境中的上述飞行平台外,还需要发展地面/空中辅助试验设备和测试技术,才能确保飞行试验安全并获得所需的试验结果。

2.1 主要地面支持平台

(1)研 究 机 集 成 设 备 (RAIF)[4]。RAIF 是NASA阿姆斯特朗飞行研究中心飞机飞行研究的地面准备、测试和飞行模拟的综合设施。飞行研究飞机的飞控系统、航电系统和其他各种试验系统在此集成组装,并进行飞行前的最终检查和模拟确认。在RAIF内,除不能进行发动机试车外,研究机的所有飞行功能都能采用真实飞机进行飞行状态模拟。研究机集成设备如图4所示。

图4 研究机集成设备Fig.4 Research aircraft integration facility

2.2 空中支持平台

空中支持平台主要是伴飞飞机,由不同飞行速度的多种飞机组成。如:超声速飞机有双座F-15D和F-18;亚声速有“超级空中国王”;低速有双座T-34C等。伴飞飞机在试验中主要完成为试验飞机照相、录像工作,实时目视监视试验飞机状态,与试飞员和地面保持沟通,传输飞行试验视频供地面工程师分析,并起到护卫作用,增强飞行试验的安全性。

2.3 飞行测试技术

根据空气动力试验需要,试验研究平台可以进行大幅度改装,例如机头、机身、机翼等可以局部改装换成全尺寸真实试验件。F-15B跨超声速飞行试验平台有3种试验件固定挂载方式[5]:先进飞行试验固定架(AFTF)、推进飞行试验固定架(PFTF)和中心线装有仪器的挂架(CLIP)。F-15B飞行试验挂架如图5所示。

图5 F-15B三种飞行试验件挂架Fig.5 Three test article hitching systems of F-15B

飞行测量设备主要有4类:

(1)飞行/试验所需的基本大气环境测量设备,如:静压、动压、流向角测量探头,结冰试验的结冰云参数测量探头等;

(2)试验件试验参数测量设备,如压力传感器、热膜、结构加速度计、应变计等;

(3)试验流动显示测量设备,如:烟流、红外照相机、纹影仪等;

(4)飞行录像设备。

阅读前的调查显示青少年会花精力去查找他们要读什么。主要有三方面行为的调查:目标锁定行为的调查结果显示,大部分青少年都有自己非常喜欢的书籍类型,已经形成自己的阅读内容偏好,并将这种偏好作为自己锁定阅读目标的重要考虑因素;阅读决策行为的调查结果显示,65%的被调查者认为参考他人、查找评论、试读、书籍比较是其普遍选择,同时,查找网络评价、网上试读两个选项的调查结果差异较大;书籍获取行为的调查结果显示,68%的被调查者使用手机、iPad等移动设备进行阅读,65%的被调查者通过搜索引擎查找想读的书籍。

3 典型空气动力学飞行试验研究案例

本文分别介绍三种类型平台的空气动力学飞行试验研究的典型案例。

3.1 试验研究平台

(1)大迎角气动特性研究

机敏性是现代战斗机重要战术指标。自20世纪80~90年代,NASA持续致力于大迎角技术计划(HATP)研究,以便探索大迎角高机动战斗机的控制新概念、设计准则、增进了解和改进预测技术。在该计划中,F-18被用作飞行试验平台,开展了大迎角空气动力学(前体边条、前体涡诱导的垂尾抖振)和推力矢量等飞行试验研究。

前体边条飞行试验研究[6]中对F-18机头进行了改装,增加了边条,绕机头多个剖面布置了测压孔,增加了烟流显示装置。试验测量了非对称边条展开角对偏航力矩系数的影响;测量了边条对前体压力系数的影响;进行了烟流流动显示研究。

(2)推力矢量飞行试验

推力矢量飞行试验研究中对F-18尾部进行了改装,安装了多轴推力矢量控制系统,主要由喷管外部的6个叶片和专用的研究飞控系统组成。飞行试验测量了稳定性和控制导数,研究拓展飞行包线,验证70°大迎角飞行稳定性和60°大迎角高速率滚转机动等。

(3)边界层转捩研究

边界层转捩是空气动力学研究的一个重要问题。美国基础航空计划(FAP)中的超声速项目(SP)和高超声速项目(HP)都有边界层转捩研究专项。在高超声速方面,美国空军实验室和澳大利亚联合开展了高超声速国际飞行研究试验;NASA开展了高超声速边界层转捩飞行试验;在跨超声速方面,“湾流”G-III亚声速飞行平台通过对机翼局部翼段改装,开展了离散粗糙元层流套亚声速飞行试验,验证层流控制方法;F-15B超声速飞行平台开展了超声速边界层转捩飞行试验研究[7];在亚声速方面,德克萨斯州农业机械大学飞行实验室和美国空军研究实验室用O-2A飞行试验平台挂载后掠翼试验件开展亚声速层流控制研究。边界层转捩试验如图6所示。

图6 边界层转捩飞行试验Fig.6 Boundary layer transition flight test

(4)超声速声暴抑制飞行试验研究[8]

声暴是制约民用超声速飞机发展的重要因素之一。美国联邦航空规章(FAR91.817a)禁止民用飞机超声速飞行,鉴于未来民用超声速飞机的市场需求,“湾流”飞机公司和NASA联合开展了“安静长钉”声暴抑制技术的研究,采用F-15B超声速飞行试验平台,机头加装可收缩“安静长钉”,进行了马赫数1.4~1.8的飞行试验,测量了近场声压,验证了声暴抑制/预测理论。F-15B“安静长钉”飞行试验如图7所示。

图7 F-15B“安静长钉”飞行试验Fig.7 Fight testing“Quiet Spike”on F-15B

3.2 概念技术验证平台

2003年,美国空军和美国国防预研局(DARPA)启动了“猎鹰”计划,发展了一系列高超声速技术验证飞行器。HTV-1是一个集成了已有最先进高超声速材料和技术制造的无动力、可机动、高超声速再入飞行器,利用它验证飞行器的空气动力学、气动热和热结构性能以及先进的碳-碳加工方法;HTV-2吸收了HTV-1的成果,进一步验证先进的空气动力布局和热防护系统、先进的制导、导航和控制系统等;HTV-3验证集成双涡轮冲压SERN喷管、再生制冷双模态冲压、涡轮喷气、喷管构型。在空气动力方面,验证集成内弯涡轮冲压进气道的乘波气动构型,以及低的跨声速阻力、高的高超声速升阻比气动设计技术。高超声速技术验证飞行器如图8所示。

图8 高超声速技术验证Fig.8 Hypersonic technologies verification

3.3 模型自由飞平台

(1)机翼流动控制研究

美国亚利桑那大学开展了低雷诺数下的主动流动控制技术研究[9]。在风洞试验和数值计算取得成果的基础上,利用模型自由飞飞机进行了技术验证,在机翼上加装了NACA643-618研究翼型的翼段,安装了用于主动流动控制的零净质量通量(ZNMF)作动器。在飞行条件下,测量了表面压力,并与风洞试验研究结果进行了分析对比。主动流动控制技术研究如图9所示。

图9 模型自由飞流动控制研究Fig.9 Flow control test by model free-flight

(2)火星科学实验室(MSL)飞行动力学研究

美国陆军研究室与NASA合作利用发展的射弹自由飞技术开展航天自由飞试验研究。该技术将缩尺模型包裹在弹托内,模型内安装有各种惯性、电磁和压力传感器测量并记录数据,弹托由大口径(内径178 mm)高能炮(M256)射出后,在飞行中分离并抛出试验模型进行飞行试验。陆军研究室利用此技术开展了阿波罗返回舱、乘员探索飞行器(CEV)、火星科学实验室等航天器的模型自由飞试验,模型最大直径171 mm,Ma=2~4,研究了气动力、飞行姿态等。射弹模型自由飞试验如图10所示。

图10 M256高能炮射弹模型自由飞试验Fig.10 Model free-flght by M256 gun

4 结束语

众所周知,美国拥有世界一流的大尺度风洞和风洞试验能力,拥有先进的数值计算/仿真能力,为什么还需要进行飞行试验研究?NASA第一任副局长德莱顿曾说过“是为了将真实从假设中分离出来,为了弄清哪些问题被高估了、哪些又未预料到”,这或许就是最好的答案。由此可见,空气动力学飞行试验是对风洞试验和数值计算的一种“去伪存真”。飞行试验的不可替代性就在于其真实性,即:真实的飞行环境、真实的试验飞行器或大尺度/高仿真部件。2012年,美国国家研究委员会(NRC)发布了“重振NASA的航空飞行研究能力”报告,表明了美国对飞行试验研究手段建设的重视,美国空气动力学飞行试验平台建设和应用经验值得学习、思考和借鉴。

[1] Jordan T L,Bailey R M.NASA Langley’s AirSTAR testbed:a subscale flight test capability for flight dynamics and control system experiments[R].AIAA-2008-6660,2008.

[2] Petrick D,Bradford D,Peregino P,et al.An experimental approach to determine the flight dynamics of NASA’s mars science lab capsule[R].ARL-TR-6790,2014.

[3] 战培国,毛京明.微型飞行器气动布局及关键技术研究[J].装备指挥技术学院学报,2010,21(1):97-100.

[4] Williams W C.Research aircraft integration facility[R].FS-2003-10-007 DFRC,2003.

[5] Truong SS.Operation duties on the F-15B research testbed[R].DFRC-E-DAA-TN2132,2010.

[6] Fisher D F,Murri D G.Forebody aerodynamics of the F-18 high alpha research vehicle with actuated forebody strakes[R].H-2447,2001.

[7] Banks D W,Frederick M A,Tracy R R.In-flight boundary-layer transition on a large flat plate at supersonic speeds[R].NASA-TM-2012-216021,2012.

[8] Cowart R,Grindle T.An overview of the Gulfstream/NASA quiet spikeTMflight test program[R].AIAA-2008-123,2008.

[9] Dianics J,Balthazar M,Gross A,et al.Wind tunnel and free-flight testing of active flow control for modied NACA 643-618 airfoil[R].AIAA-2013-2516,2013.