刑法中“关系密切的人”之实证考察与再审视

张心向

一、前言

从严格意义上说,“关系密切的人”并不是一个很规范的概念。“关系”、“密切”这样的概括、抽象、模糊、内涵不确定,并带有市井大众白话式的语词,很难和刑法概念所具有的那种精确、精准、精当、精炼相提并论。然而,随着2009年2月28日《刑法修正案(七)》的生效,这一概念开始进入了法律人及普通大众的视野。在该修正案第13条中最吸引公众关注的就是“与该国家工作人员关系密切的人”作为该新增犯罪的犯罪主体之一的规定,随之就是对何谓“关系密切的人”的各种解读观点的众说纷纭。6年过去了,到底何谓“关系密切的人”,确定“关系密切的人”的标准和规则是什么,在利用影响力受贿罪案件的裁判过程中,又该如何认定“关系密切的人”,作为刑法概念的“关系密切的人”是否给具体的司法裁判带来了不应有的困惑?这些问题随着《刑法修正案(九)》第46条规定,在刑法第390条后增加一条作为第390条之一,即新增规定了为利用国家工作人员的影响力谋取不正当利益,向其近亲属等关系密切人员行贿的犯罪,再一次引起了学者和普通社会民众的关注。本文拟从“关系密切的人”纳入立法由来、“关系密切的人”司法裁判现状以及“关系密切的人”未来命运走向三个方面作一简要地实证考察与分析,以期对该问题的进一步研究有所裨益。

二、“关系密切的人”纳入立法由来检视

仔细考察新中国的刑事立法的历史,就会发现,刑法中新增加的相当一部分犯罪,从初见萌芽到立法规制,大都经过三个“进化”阶段,即:先有公共政策中指出某种现象,尔后到司法解释中规定某种行为,最后再到刑事立法中增设某种犯罪。利用影响力受贿罪也不例外,所以,其中作为该罪犯罪主体之一的“关系密切的人”在进入刑事立法之前,也经过了公共政策中的“特定关系人”以及司法解释中的“特定关系人”两个阶段。

(一)公共政策中的“特定关系人”

“公共政策是关于政府所为和所不为的所有内容。它所关心的问题是政府行为涉及到的许多内容,譬如:它们如何控制社会内部的冲突;它们如何将社会组织起来,处理同其他社会的冲突;它们如何为社会成员提供许多不同的象征性奖励和物质性服务;……因此公共政策可能涉及对行为的管制、组织官僚体系、分配利益行为等。”①[美]托马斯·R·戴伊:《理解公共政策》(第10版),彭勃等译,华夏出版社2004年版,第2页。作为一项公共政策,一般具有以下几个方面的特性:②参见张心向:《在遵从与超越之间——社会学视域下刑法裁判规范实践建构研究》,法律出版社2012年版,第149~151页。

1. 有权威的创制主体。公共政策的创制主体主要是“政府”。即公共政策是由政府或其他权威机关所制定由一系列活动组成的计划和规划。这里所称的“政府”是广义的,既包括行政机关,也包括立法和司法机关等社会公共权威性机关,行政机关最为重要,而在我国中国共产党组织则是最值得关注的一个主体。

2. 有目的的行动策略。公共政策涉及“政府”在“做”与“不做”之间的基本选择。即公共政策具有明确的目的、目标或方向,是对社会所做的权威性价值分配,不是自发或盲目性的行为。一方面,可以是积极的、主动的,它意指政府为了调整与改造社会而主动采取行动方针和步骤,从而使社会发展和个人生活相应发生变化;另一方面,政府有意不为也可以成为一种公共政策。这是一种深思熟虑的“决策上的无为”,它包括“政府的决策是什么也不做,或者是没有制定新的项目,或者仅仅是维持现状。”。③[加]迈克尔·豪利特、 [澳] M·拉米什:《公共政策研究:政策循环与政策子系统》,庞诗等译,三联书店2006年版,第8页。之所以出此消极不为的决策,是因为政府在谨慎权衡之后,可能感觉某些行动目前不宜作出,或政府无力为之。④如我国当前分配不公与贫富分化在一定程度上已形成一个严重的社会问题,但政府可能基于效率与公平两难关系以及加速发展经济的考虑,对此未作强有力和大规模的调整,更多倾向于采取宽缓无为的政策安排。

3. 有选择的利益取舍。将“政策”与“利益”具体联系起来考虑的是社会法学派的代表人物庞德。庞德认为:“文明社会要求安宁与秩序。只有当每个人与全体都能安全地在社会中工作,这种文明社会才能继续下去。因而,普通法将对一般安全的需要及存在于一般安全中的利益视为一项公共安全的政策。”⑤[美]罗斯科·庞德:《法律史解释》,曹玉堂、杨知译,华夏出版社1989年版,第157页。在这里,庞德指出政策的制定是取舍各种社会利益的结果,也就是说,符合大多数人们期待的愿望、要求等,最终会转化成政府的一项政策。

4. 有普遍的社会效力。公共政策普遍的社会效力根源于它是具有社会公共权威的组织创制的,而且之所以制定政策,并不是为了仅仅规范权威组织自身,而是要将此适用于全社会,并借此发挥自身权威,达到对社会治理的目的。由于政策背后的权力支持背景和社会公共权威组织对全社会的影响力,其政策的效力自然是及于全社会的而具有普遍性的。

毋容置疑,“反腐”是我国当前乃至今后一段时间内的重要公共政策之一。2007年5月29日,中共中央纪委“根据中央纪委第七次全会精神,为贯彻落实标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针,针对当前查办违纪案件工作中发现的新情况、新问题,……”⑥参见中共中央纪律检查委员会《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。作出的《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》(以下简称《规定》)是一个带有公共政策性质的规范性文件。它的制定主体的权威性、为了达到反腐目的的策略性、利益选择与民意期待的符合性以及执行的社会效力等都体现了作为一项公共政策所应有的特质。

近年来,在受贿犯罪领域出现的新情况、新问题之一就是,国家工作人员与其周围的“关系人”共同受贿的现象比较普遍,几乎每一起案件的周围都勾连编织着一个巨大的关系网,并形成了一个个垄断或共享某些社会资源的利益群体。此类犯罪最常见的表现形式就是表面形式上的“权”与“利”的“两分”。即:国家工作人员利用手中的职权或职务便利为请托人谋取不正当利益,而由“关系人”收受请托人的财物或者向请托人索取财物。案发后,国家工作人员只承认自己为请托人谋取了不正当利益,但对“关系人”收受请托人财物或者向请托人索取财物一事则声称并不知情;“关系人”只承认自己代请托人向国家工作人员转达了请托事项,而对自己索取或者收受请托人财物之事则坚称并未告知国家工作人员。⑦参见李金明:《论利用影响力受贿罪》,载《法商研究》2010年第1期。这种形式上的“权”与“利”的“两分”给刑事司法带来的却是公开的挑战,一是挑战了共同犯罪的成立条件,二是挑战了证据的收集、固定及证明标准等规则。这不仅使司法机关在如何正确处理并协调打击犯罪与保障人权问题上面临考验,由于涉及利益取舍也使我国正在进行的反腐是否能顺应大多数人的期待、愿望并向纵深发展面临着公共政策方面的考量。

该《规定》显然作出了顺乎民意的价值选择。通过使用“特定关系人”以及“特定关系人以外的其他人”这样的用语来表述上述现象中的与国家工作人员之间存在“共同利益关系”的“非国家工作人员”,为司法上如何应对这种挑战指点迷津。第6条规定:“严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益,要求或者接受请托人以给特定关系人安排工作为名,使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬”。同时在该条中还进一步规定了“特定关系人”的范围,即“特定关系人,是指与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人”。第7条在第6条的基础上又进一步规定:“严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益,授意请托人以本规定所列形式,将有关财物给予特定关系人。特定关系人中的共产党员与国家工作人员通谋,共同实施前款所列行为的,对特定关系人以共同违纪论处。特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋,由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,收受请托人财物后双方共同占有的,以共同违纪论处。”即在该条中于“特定关系人”之外又提出了“特定关系人以外的其他人”这一用语。

笔者认为,《规定》最大的意义并不在于用什么样的语词来表述“非国家工作人员利用公共权力为请托人谋取利益而从中收受财物的行为应当受到处理”,而在于它从公共政策层面上作出了这样的价值选择,提供的是一种完成了利益取舍后的社会控制策略。从这个意义上说,《规定》是用“特定关系人”、“其他共同利益关系的人”以及“特定关系人以外的其他人”抑或其他什么语词,来表达这种现象中与国家工作人员有某种利益关系的“非国家工作人员”,实际上都不需要做太多的语词或逻辑上的斟酌,因为它不是操作层面上的,而是决策层面上的,重要的是它所作出的这种选择。

(二)司法解释中的“特定关系人”

司法解释中对非国家工作人员利用公共权力收受财物该如何处理问题的破解是从在相关规范性文件中使用“近亲属”以及“近亲属以外的其他人”的概念开始的。

2003年11月13日最高人民法院在其印发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)中,在共同受贿犯罪的主体资格问题上引入了国家工作人员的“近亲属”以及“近亲属以外的其他人”这两个概念。规定:(1)国家工作人员的近亲属向国家工作人员代为转达请托事项,收受请托人财物并告知该国家工作人员,或者国家工作人员明知其近亲属收受了他人财物,仍按照近亲属的要求利用职权为他人谋取利益的,对该国家工作人员应认定为受贿罪,其近亲属以受贿罪共犯论处。(2)近亲属以外的其他人与国家工作人员通谋,由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,收受请托人财物后双方共同占有的,构成受贿罪共犯。(3)国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益,并指定他人将财物送给其他人,构成犯罪的,应以受贿罪定罪处罚。⑧参见2003年11月13日最高人民法院在其印发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》。由此可见,即便是作为国家工作人员的“近亲属”的非国家工作人员,是否构成受贿罪,依然取决于其与国家工作人员之间有无共同受贿的故意和行为,且只能成立受贿罪的共犯,不能单独构成受贿罪。另外,该《纪要》对何谓“近亲属”以及“近亲属以外的其他人”亦未作出明确解释。

中纪委上述《规定》下达后,为了更加有效地贯彻中纪委的这一反腐策略,2007年7月8日,最高人民法院、最高人民检察院联合印发了《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》),该意见第6条规定:国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,要求或者接受请托人以给特定关系人安排工作为名,使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬的,以受贿论处。第7条规定:国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,授意请托人以本意见所列形式,将有关财物给予特定关系人的,以受贿论处。特定关系人与国家工作人员通谋,共同实施前款行为的,对特定关系人以受贿罪的共犯论处。特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋,由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,收受请托人财物后双方共同占有的,以受贿罪的共犯论处。并在第11条中规定该《意见》所称的“特定关系人”,即是指与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人。⑨参见2007年7月8日,最高人民法院、最高人民检察院:《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》。

将该《意见》与上述《规定》、《纪要》相比对,有以下三个问题值得关注:(1)对利用公共权力受贿的非国家工作人员的称谓,《意见》沿用了《规定》的用语,即“特定关系人”以及“特定关系人以外的其他人”;(2)对“特定关系人”的解读亦沿用了《规定》的解释,即与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人,这一解读包涵并超越了《纪要》中的“近亲属”及“近亲属以外的其他人”,似拟采用更加宽泛的标准以将更多的非国家工作人员纳入受贿罪犯罪主体的范畴;(3)受制于当时的立法规定和共犯理论,在对非国家工作人员利用公共权力为请托人谋取利益而从中收受财物应如何处罚的问题上作出了这样的解释,作为非国家工作人员的“特定关系人”以及“特定关系人以外的其他人”收受财物,只有事先与国家工作人员通谋的才能构成受贿罪的共犯,未通谋的只有国家工作人员单独定受贿罪。也就是说,在如何表达及处理利用公共权力受贿的非国家工作人员行为的问题上,作为司法解释的《意见》几乎全部“照抄”了作为公共政策文件的《规定》在概念描述、语句修辞及逻辑表达上的方式,或者说,作为公共政策文件的《规定》通过“两高”的简单“转手”就变成了作为司法解释的《意见》。

(三)刑事立法中的“关系密切的人”

“关系密切的人”进入刑事立法的范畴,是从《刑法修正案(七)》开始的。该修正案第13条规定,在刑法第388条后增加一条作为第388条之一,即“国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的,处……。”“离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的,依照前款的规定定罪处罚。”⑩参见《刑法修正案(七)》。这一规定较之上述《纪要》、《意见》,在对非国家工作人员利用公共权力收受财物问题的处理上有两点明显不同:(1)“《刑法修正案(七)》新增利用影响力受贿罪,将非国家工作人员利用影响力受贿的行为犯罪化,使得我国贿赂犯罪的刑事法网进一步严密,也扩大了贿赂犯罪圈,加大了对贿赂犯罪的惩治力度。”⑪王荣利:《反腐新罪名不会成为贪官的“免罪符”——刑法学家赵秉志详解〈刑法修正案(七)〉反腐新罪名》,载《法制日报》2009年4月7日。最大限度地体现了《规定》的反腐公共政策的要求。(2)在对非国家工作人员利用影响力受贿的主体资格问题上,统一用“国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人”以及“离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人”的语词表达取代了《规定》、《纪要》、《意见》中的上述各种表达。由此,“关系密切的人”成为了我国刑法中的一个重要概念,但何谓“关系密切的人”,除了依据《刑法修正案(七)》的规定推知其不包括“近亲属”之外,其余并没有明确的答案。对此,全程参与该修正案立法的赵秉志教授是这样解读的:在《刑法修正案(七)》研拟讨论过程中,有人曾提出是否可以用“特定关系人”这一概念,认为因为有了相关司法解释和中纪委文件,这一概念比较明确,范围相对确定。但立法机关考虑到特定关系人往往限定在近亲属、情人、有共同财产、共同利益这样的关系,现实中很多并没有也很难证明他们之间有这样的关系,而只能证明他们有密切的关系或者交往。“关系密切的人”这样的表述是想把这类腐败行为包含得更广一些,更接近《联合国反腐败公约》的要求。因此,“关系密切的人”是一个包括范围更广的概念,它涵盖了全部“特定关系人”在内,但不限于此,“特定关系人”只是“关系密切的人”中的一部分。所以,除了国家工作人员或者离职的国家工作人员的近亲属之外,其他与国家工作人员或者离职的国家工作人员关系密切的人,都可能属于“关系密切的人”的范畴。不同的案件中的情况可能不尽相同,关键还是要根据具体情况,分析认定具体案件中的行为人是否属于“关系密切的人”。“关系”是否“密切”,主要是看双方平时的关系如何。⑫同注⑪。

不能否认,赵秉志教授关于“关系密切的人”的这番解读,无论是从其立法原意如何沿革由来,还是从其司法实务如何具体认定,都堪称精辟。这里的“关系密切的人”不包含《规定》中“特定关系人”中的“近亲属”、但包括“情妇(夫)”应该是明确的,但是否亦能全部包含《规定》中作为“特定关系人”兜底规定的“其他共同利益关系的人”,却未有再进一步的说明。由于“密切”与“关系”的抽象性与模糊性,对是否属于关系密切抑或密切关系虽难以认定,但如果仅从密切关系的内部结构分析,一般还是存在基本社会共识的:即情感、信任、利益构成了密切关系的基本构造。情感是密切关系的心理要素、信任是密切关系的事实基础、利益是密切关系的追求目标。⑬参见罗永鑫:《公务受贿犯罪主体研究》,武汉大学2010年博士学位论文,第103~104页。从这个角度而言,不管是“关系密切的人”还是“共同利益关系的人”,这两类人彼此之间都一定存在利益关系。一般而言,“关系密切的人”在本质上都是具有“共同利益关系的人”,而具有“共同利益关系的人”则不一定就是“关系密切的人”,“共同利益关系的人”概念在外延上要大于“关系密切的人”。所以,应该是“共同利益关系的人”包含“关系密切的人”。

那么,“共同利益关系的人”与《联合国反腐败公约》第18条第二部分规定的“公职人员或者其他任何人员”中的“其他任何人员”之间的关系又该如何?我们知道,“共同利益关系”的概念完全是一个开放的结构,几乎人与人之间的所有社会交往关系都可以纳入“共同利益关系”的范畴,个案差异只存在于对“共同利益”意义的解读上,所以从这个角度而言,任何“共同利益关系的人”与“其他任何人员”之间在本质上并没有什么区别,这是《规定》在如何处理非国家工作人员利用公共权力为请托人谋取利益而从中收受财物的问题上,所作出的一项战略决策,最大限度或者说已经基本上对接了《联合国反腐败公约》第18条第二部分的规定,只是这一战略意图在《刑法修正案(七)》中由于使用了“关系密切的人”这一概念而未被深刻体现出来。

三、“关系密切的人”司法裁判现状考察⑭本文的案例整理及数据分析由笔者的研究生杨亚会同学协助完成。

如上所述,从作为公共政策用语的“特定关系人”转化成刑法规范用语的“关系密切的人”是一个抽象、模糊且内涵极不确定的概念,其作为利用影响力受贿的犯罪主体之一,在司法实践中如何被适用的呢?带着对这一问题探究的兴趣,笔者从中国裁判文书网、北大法宝上搜集整理了从2009年1月1日至2015年7月31日相关案例,具体情形如下:

在中国裁判文书网搜索关键字“利用影响力受贿罪”,共出现118份法律文书,去除重合出现的9份法律文书,还有109份。在这109份法律文书中,(1)案件判决书不涉及或不认为构成影响力受贿罪的有29份;⑮与利用影响力受贿罪没有关系仅涉及其他犯罪的14份,其中受贿罪的7份、行贿罪的4份、非法拘禁罪的1份、贪污罪的1份、诈骗罪的1份;与利用影响力受贿罪有关联但最终没有裁决没有构成利用影响力受贿罪的15份,其中公诉机关指控为利用影响力受贿罪而法院不支持的有4份,公诉机关指控为受贿罪,而辩护人辩护意见为利用影响力受贿罪,最后法院支持公诉机关起诉意见的有11份。(2)相关裁定书19份;⑯涉及再审驳回申诉通知书1份、指定管辖决定书1份、假释刑事裁定书2份、再审决定书1份、再审裁定书2份、二审撤销原判决发回重审的有2份、二审准许撤回抗诉的有1份、二审准许撤回上诉的有3份、刑罚变更刑事裁定书有3份、执行裁定书有1份、减刑刑事裁定书有2份。(3)民事判决书2份。扣除之后最终涉及到《刑法》第388条之一的共有59份法律文书,其中一、二审法律文书都有,二审驳回上诉,维持原判的有2份⑰参见中国裁判文书网李达钧利用影响力受贿一审刑事判决书,被告人黎超阳犯利用影响力受贿罪一审刑事判决书。,最终统计的判决书一共是57份。

北大法宝关于此罪的法律文书共计51份,除去各种情形11份⑱其中二审撤销原判决发回重审的有3份;二审裁定准予撤回上诉的有1份;一审、二审裁判文书都有,二审驳回上诉维持原判的有3份;公诉机关指控为利用影响力受贿罪,而法院未认定为利用影响力受贿罪的有1份;二审认定定罪正确,但量刑有变化的有1份;一审定罪为利用影响力受贿罪,二审裁定发回重审,一审重审后以诈骗罪定罪的有1份;仅涉及到贪污罪的有1份。,最终是40份。

对比两个数据库中的案例,发现有22份法律文书是重合的,减除重合部分,两个数据库以利用影响力受贿罪裁判的法律文书共计75份,涉及75件最终以利用影响力受贿罪定性的案件,这大概是目前通过公开的数据资料库所能查询到的在我国已判决生效的所有的利用影响力受贿罪的判决书了,本文拟以这75起案件的判决书作为样本展开相关分析。

(一)“关系密切的人”为主要犯罪主体

根据《刑法修正案(七)》第13条的规定,利用影响力受贿罪的犯罪主体仅限于非国家工作人员,具体可分为三种类型:(1)国家工作人员或离职的国家工作人员的近亲属;(2)离职的国家工作人员;(3)与国家工作人员或离职的国家工作人员的关系密切的人。在这75起案件中,主体为“近亲属”的17件,所占比例为23%;主体为离职的国家工作人员的5件,所占比例为6%;主体为“关系密切的人”53件,所占比例为71%,具体见图示1:

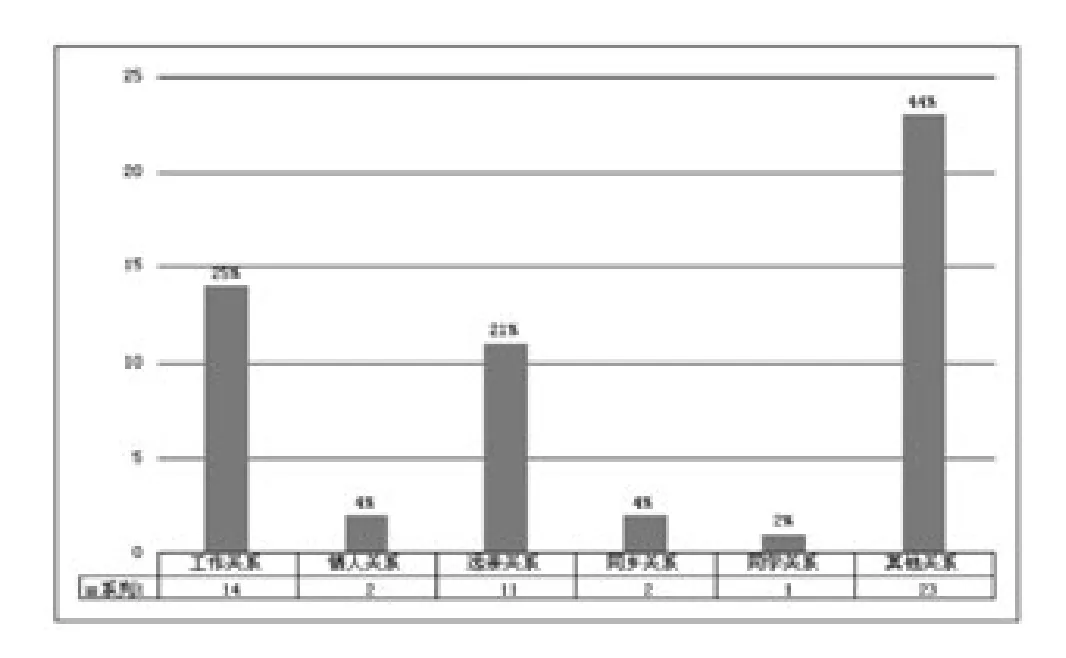

(二)“关系密切的”“关系”主要是“其他关系”

为了深入考察“关系”在犯罪主体为“关系密切的人”这53件案件中的具体表现,笔者对“关系”作了进一步类型化处理,即将行为人与国家工作人员或离职的国家工作人员的“关系”分为:工作关系、情人关系、同乡关系、同学关系、远亲关系以及其他关系。工作关系里面具体包括了同事关系、同仁关系、雇佣关系以及所有与工作或所从事的职业相关的关系;同乡关系的范围也比较大,同村、同镇、同县(市)等基本上都可纳入同乡的范畴,其中同乡还兼有同事关系的,归入同乡关系中;同学关系涵盖了所有曾经有过在一起学习的经历,不仅包括全日制的学历学习、非脱产的学位学历学习,也包括各种短期培训性质的学习,另外某些战友关系、师生关系也被纳入进同学关系中;远亲关系也可称作亲戚关系,除近亲属以外的其他各种亲戚关系都包括其中;情人关系相对比较单纯,异性之间基于性而形成的相对亲密和稳定的情感及利益关系都可以纳入到情人关系的范畴;除上述关系之外的所有关系由于无法再细分类,判决书中也未说明具体是何种密切关系的人,都被归入其他关系的范畴,比如说医患关系⑲参见张某某利用影响力受贿案,案件字号为(2012)天秦刑初字第119号,http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_119896446.html?keywords=张某某利用影响力受贿案&match=Exact。、通过各种事情后成为朋友的朋友关系以及在前姻亲中形成的各种亲戚关系⑳参见王某利用影响力受贿案,案件字号为(2011)浦刑初字第283号,http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_121687845.html?keywords=王某利用影响力受贿案&match=Exact。等。

基于上述分类对这53件案件进行统计分析,结果依次是属于“其他关系”的23件,占44%;属于工作关系的14件,占25%;属于远亲关系的11件,占21%;属于同乡、情人关系的各2件,分别各占4%;属于同学关系的1件,占2%,具体见图示2:

图示2:关系密切的人具体分类及所占比例

(三)抗辩非“关系密切的人”均未成功

在这53件案件中,行为人针对被认定为由于与国家工作人员或离职的国家工作人员“关系密切”而构成利用影响力受贿罪在审理过程中提出抗辩的有10件,占19%,但从现有法律文书记载的情况看,即便是在涉及到罪与非罪这样的重大问题上,也都没有提出明确、具体、清晰的抗辩理由,一般都是依靠一些证人证言以及被告人供述,来认定两者之间认识且有过联系,如果这其中行为人借助另一人的职务或地位形成的便利条件为请托人谋取不正当利益了,一般就会认定为利用影响力受贿罪了,对此不论是控方、还是辩方,乃至于判决书中几乎都再没有其他证据证明或充分说理。比如崔照臣受贿、利用影响力受贿案,一审中辩护人提出方朝林与崔照臣不是关系密切的人,方朝林没有利用崔照臣的影响力,为他人谋取不正当利益,对于两人为什么不是密切关系的人也未作出进一步的有力说明㉑参见崔照臣受贿、利用影响力受贿案,案件字号为(2012)方刑初字第319号,http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_118919377.html?keywords=崔照臣受贿、利用影响力受贿案&match=Exact。;王某某利用影响力受贿案一审中,辩护人仅提出王某某既不属近亲属、也不是关系密切的人,不符合利用影响力受贿罪的主体等而未再说其他㉒参见王某某利用影响力受贿案,案件字号为(2010)潢刑初字第162号,http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_118218739.html?keywords=王某某利用影响力受贿案&match=Exact。;刘某某利用影响力受贿案一审中,辩护人提出刘XX和胡XX院长的关系没有达到刑法规定的关系密切的程度,二人之间没有经济来往和利益、利害关系,而仅仅是老乡、同事、棋友㉓参见刘光忠利用影响力受贿案,案件字号为(2014)漯刑二终字第5号,http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_120287976.html?keywords=刘光忠利用影响力受贿案&match=Exact。;王某利用影响力受贿案一审中,辩护人提出王某与高某是离婚状态,不符合关系密切人的主体要求等㉔参见王某利用影响力受贿案,案件字号为(2011)浦刑初字第283号,http://www.pkulaw.cn/case/pfnl_121687845.html?keywords=王某利用影响力受贿案&match=Exact。。即便如此,这10件抗辩案件最终也都是以失败告终。

另外,还有两种情况值得注意:第一,除上述行为人及其辩护人抗辩其不构成“关系密切的人”的情况外,还有11件案件存在公诉机关以受贿罪起诉,辩护人以利用影响力受贿罪抗辩,法院最终支持公诉机关以受贿罪定罪处罚的情形。辩护意见主要有:被告人没有利用自己职务上的便利,而是利用与国家工作人员的个人关系㉕参见王霖、张俊国受贿案,一审刑事判决书案号为(2012)安刑初字第339号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/hen/hnsayszjrmfy/ayxrmfy/xs/201507/t20150710_9442069.htm。;被告人没有利用自己职权或地位形成的便利条件,其行为符合利用影响力受贿罪的构成要件㉖参见杨杰受贿案,一审刑事判决书案号为(2012)安刑初字第337号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/hen/hnsayszjrmfy/ayxrmfy/xs/201507/t20150710_9434638.htm。;被告人向国家工作人员打招呼完全是因为私交甚好㉗参见张巍、欧阳渊文受贿案,一审刑事判决书案号为(2013)徐刑初字第805号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sh/shsdyzjrmfy/shsxhqrmfy/xs/201407/t20140726_2236384.htm。;被告人辩称不构成受贿罪,应定性为利用影响力受贿罪,与国家工作人员事前无通谋,不构成共同受贿等㉘参见张某、于瑛等受贿罪案,一审刑事判决书案号为(2010)杭西刑初字第432号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/zj/zjshzszjrmfy/hzsxhqrmfy/xs/201407/t20140701_1875656.htm。,而没有说清两者之间为什么是“关系密切的人”而不是其他情形,法院也就没有从两者是否是关系密切人的角度进行说理,就直接认定构成受贿罪,其理由主要是事前有通谋,受贿行为是两人事前商量好的。第二,公诉机关指控为利用影响力受贿罪而法院不支持的还有4件案件。如在丁某某介绍贿赂罪、利用影响力受贿一案中,㉙参见被告人丁某某介绍贿赂罪、利用影响力受贿一案,一审刑事判决书案号为(2014)东辽刑初字第73号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/jl/jlslyszjrmfy/dlxrmfy/xs/201412/t20141207_4596416.htm。公诉方对丁某某利用影响力受贿根本就没有提出相关论证,法院对为什么不认定丁某某构成利用影响力受贿罪也没有作出具体说明;在张志前受贿案㉚参见张志前受贿罪,一审刑事判决书案号为(2014)平刑初字第323号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/sd/sdslyszjrmfy/pyxrmfy/xs/201504/t20150428_7637238.htm。及黄朝伦受贿案㉛参见上诉人黄朝伦犯受贿罪一案,二审刑事判决书案号为(2015)安市刑终字第34号,http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/gz/gzsasszjrmfy/xs/201505/t20150515_7960704.htm。中,稍有分析,亦是极其简单。张志前案中,法院仅是认为张志前与魏某既不是近亲属也不是刑法意义上的关系密切的人,不符合主体资格,张志前利用的是与魏某形成的“默契关系”,系共同受贿。黄朝伦案中,法院认为黄朝友系水利局局长,授意承建水利工程人员让其弟黄朝伦以合伙人身份参与工程非法获利,两人系亲兄弟,应属共同受贿,而不是利用影响力受贿罪,具体见图示3:

图示3:针对关系密切的人认定是否抗辩的情况分析

(四)所有案件均为请托人谋取了利益

从这53件案例中可以看出,实际为请托人谋取到了不正当利益是构成利用影响力受贿罪的一个必备要件。在这53件案件中不存在收受了请托人财物,而没有帮助请托人获取不正当利益或者受托人虽然通过国家工作人员或离职的国家工作人员帮助请托人谋取不正当利益而实际未能获得的情况,具体见图示4:

图示4:谋取不正当利益的具体情况

四、“关系密切的人”未来命运走向检讨

《刑法修正案(七)》生效后,“关系密切的人”俨然已成为我国刑法中的一个重要概念,但不论是检视它的“由来”,还是考察它的“现状”,其“未来”都难说乐观。

(一)“关系密切的人”存在政策文本简单法条化的弊端

作为一种社会控制和管理,法律和政策在本质上是一致的,政策的法律化与法律的政策化均围绕着社会控制与管理展开。政策的法律化主要是通过立法环节完成的,法律的政策化则主要体现在司法的过程中。前者最核心的问题是公共政策的法律化不能成了仅仅是政策文本的简单法条化,而应是一种价值取向和方针策略的导引;后者最重要的是法律是公共政策不可逾越的藩篱,政策只能在法律的框架内运行。作为公共政策分野之一的刑事政策和刑法的关系亦如此。在法治社会中,刑事政策通过刑法对社会管理和控制的路径只有两个:要么转化为刑法,要么在刑法内运作。

刑事政策刑法化主要有三条管径:一是对罪与非罪的范围即刑事法网的宽窄与疏密进行圈定;二是对某些犯罪的构成要件如何设置提供策略;三是对刑罚如何配置确定目的和方向。虽然从作为一种社会控制和管理的角度,刑事政策和刑法在本质上是一致的,但其在存在的形式上还是有根本区别的,由于刑事政策是“国家和社会整体以合理而有效地组织对犯罪的反应为目标而提出的有组织地反犯罪斗争的战略、方针、策略、方法以及行动的艺术、谋略和智慧的系统整体”㉜梁根林:《解读刑事政策》,载陈兴良主编:《刑事法评论》第11卷,中国政法大学出版社2002版,第17页。,所以,其进入刑法被刑法化的过程,绝不是简单地将政策性文件通过司法解释的形式再宣示一次或通过立法程序纳入刑法条文就可以完成的,而是基于社会管理与控制的需要,在罪与刑问题上作出的一种利益取舍与价值选择,是有明确的目的和目标的行动。所以,政策的法律化绝不可能是政策文本的法律化,而是政策精神的法律化,政策是法律的灵魂、法律是政策的体现的意义就在于此。如上所述,“反腐”是我国当前以及今后一段时间内重要公共政策之一,也是重要的刑事政策之一,而《规定》中的第6条及第7条是针对当前社会主要矛盾、权衡了各种社会利益后作出的顺乎民意的价值选择,其实质是对已经造成民怨沸腾的国家工作人员与其周围的各种“关系人”组成的大大小小的利益群体、利益集团利用国家工作人员的职权或职务垄断或共享某些社会资源的“共同受贿”现象不再姑息养奸、迁就纵容。所以,不管用何种语词表述这里的“关系人”,只要与国家工作人员有“共同利益关系”的,就会涉嫌腐败,就不该听之任之,而应纳入法律规制范畴,这是一种从公共政策层面上作出的价值选择,提供的是一种完成了利益取舍后的社会控制策略。因此,刑法规范中如何体现《规定》中第6条及第7条的内容,其核心不是用同样的语词或者什么样的语词把它的文本再表述一遍,而是用什么样的语词既能表达出它的反腐新策略又能便于司法实务操作。

从上述“关系密切的人”纳入立法的过程看,实际上是把《规定》中作为战略性决策的重大问题简单地非技术性处理了,对利用公共权力受贿的非国家工作人员的称谓,首先是《意见》完全沿用了《规定》的用语,即“特定关系人”以及“特定关系人以外的其他人”;且对“特定关系人”的解读亦完全沿用了《规定》的解释,即与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人,而到《刑法修正案(七)》的立法过程中,可能在一定程度上意识到了《规定》的战略意图,用“关系密切的人”取代了“特定关系人”,认为“这样的表述是想把这类腐败行为包含得更广一些,更接近《联合国反腐败公约》的要求。”㉝同注⑪。但忽略了《规定》中作为“特定关系人”中兜底存在的“其他共同利益关系的人”的概念,正如上所述,“关系密切的人”在本质上都是具有“共同利益关系的人”,“共同利益关系的人”在概念的外延上是大于“关系密切的人”的。所以,本来想选一个能把“腐败行为包含得更广一些”的语词,会更符合《规定》的战略决策意图,也更接近《联合国反腐败公约》的要求,但由于依然不能摆脱公共政策的法律化就是政策文本的法律条文化的思维模式,不仅没有达到这一目的,反而限缩了《规定》的意图,同时还为司法实务操作带来了麻烦。

(二)“关系密切的人”不具备司法实务的可操作性

政策的法律化是一项精细、复杂的战略工程,在我国往往将政策文本经过立法程序转化成为法律条文的一部分,这样简单地处理了,导致我国的法律条文中政策的痕迹非常明显,在刑法中最典型的表现就是宣示性的、口号式的、口语化的条文随处可见,这给司法过程中的法律适用带来了一些本来可以避免的困惑,“关系密切的人”就属于这种情况。

1.“关系密切的人”概念模糊内涵不确定,不具备司法操作的基本要求。司法实务中利用影响力受贿罪三种犯罪主体中认定的重点是“关系密切的人”。上述图示1统计数据可见,在75件利用影响力受贿的案件中,“近亲属”17件、离职的国家工作人员5件,分别占23%和6%;“关系密切的人”却有53件,所占比例为71%。由于不论是“关系”还是“密切”都无法通过一个量化的标准来确定或表述二者是否存在、二者之间的程度如何,即关系是否足够密切。故笔者在上述图示2中,试图对有可能属于密切关系的各种社会常见关系以列举的方式进行分析,但最后的统计结果还是有些出乎意料,53件案件的统计结果依次是属于“其他关系”的23件,占44%;属于工作关系的14件,占25%;属于远亲关系的11件,占21%;属于同乡、情人关系的各2件,分别各占4%;属于同学关系的1件,占2%。接近一半是没有任何实质内涵和明确判断标准的“其他关系”,问题是其余的相对有一定内涵和判断标准的各种具体关系,也只是表明由于他们在客观上存在这种关系,而有密切关系存在的可能性或者说较大的可能性,不能表明他们之间就必然存在密切关系,它只是作为我们判断他们之间是否存在密切关系的一个线索,并不能作为判断他们之间是否存在密切关系的一个充分根据。即便这样,这部分的总和也只是仅占一半稍多点儿。可见,“关系密切的人”中,除“人”之外,“关系”和“密切”这样的模糊概念根本不具备司法操作的最低限度。

2.“关系密切的人”不存在客观判断标准,只存在法院认定标准。首先,“关系密切的人”不存在一个相对确定的范围,无论作多么详尽的列举,最后仍然需要“其他关系”来“兜底”,从上述统计数据的情况看,恰恰就是这个“兜底”的“其他关系”在已裁判的案例中所占比例最大,“关系密切的人”实际上成了一个没有任何条件限制的开放结构。其次,无法确定一个“关系密切”的相对判断标准,对此,高铭暄教授等曾撰文指出:“‘密切’是对‘关系’程度上的限制。那么什么是‘密切’呢?……‘密切’是一个社会学概念,不可能得到量化的客观标准,对其把握必须结合具体的环境和条件。”㉞高铭暄、陈冉:《论利用影响力受贿罪司法认定中的几个问题》,载《法学杂志》2012年第3期。有学者在此基础上进一步认为:“关系密切应当从人与人之间相互联系的实际情况出发,综合考虑以下几个方面去判断:相识时间的长短;接触次数的多少;交往的动机目的;交往的层次标准;周围人的观感印象;请托人的认知程度;受托人的认知程度;其他能够决定关系密切程度的情况。具体考察方法主要是查清双方平时的人情交往以及经济事务往来的情况及其紧密程度。”㉟马松建、贾佳:《利用影响力受贿罪中“关系密切的人”辨析》,载《人民检察》2013年11期。对此实践中的情形又是如何呢?从上述统计的情况看,在53件犯罪主体是“关系密切的人”利用影响力受贿的案件中,被告人及其律师提出抗辩其不具备主体资格,不是与国家工作人员或离职的国家工作人员“关系密切的人”的有10件,但从现有法律文书记载的情况看,这10件案件中对为什么不具备“关系密切的人”的主体资格,均是既没有提供相关的证据,也没有提出明确、具体、清晰的抗辩理由。另外还有15件在审理过程中涉及利用影响力受贿罪而最终被认定为受贿罪的案件,大概的情形也是一样,其中有11件是公诉机关以受贿罪起诉辩护人以利用影响力受贿罪抗辩、法院最终支持公诉机关以受贿罪定罪处罚,还有4件公诉机关指控为利用影响力受贿罪而法院最终认为构成受贿罪。有趣的是这15件案件,无论是控方、辩方,还是法院,在涉及案件定性的问题上,把焦点都放在了被告人是否属于“关系密切的人”的主体资格上,但令人遗憾的是在涉及这样重大问题的认定上,却除了一些简单的证人证言以及被告人供述能证明被告人与相关国家工作人员或离职的国家工作人员认识或有过交往的证据外再无其他证据,且该不该据此就认定被告人具备或不具备“关系密切的人”这样的主体资格上,也基本上都没有“讲理”。可见,在司法实践中“关系密切的人”几乎等同于与相关国家工作人员或离职的国家工作人员认识的人,而彼此之间是不是“关系密切”,最终取决于法院怎么认定,而法院认定的标准是什么,也许它自己都说不清楚,这样司法的恣意又何以可能避免?

3.相关人之间的关系是否密切无法证明,只能推定。在关系文化如此博大精深的中国,“关系”之抽象、隐秘、深奥与微妙不是通过证据就能够证明得了的,况且在很多情况下它只可意会、不能言传。因此,如何证明不是近亲属的非国家工作人员与国家工作人员或离退休的国家工作人员之间的关系程度与关系实质?是摆在司法人员面前的两道难题。

一是关系程度,亦即行为人与国家工作人员或离退休的国家工作人员之间的关系是否密切的问题。关系是否密切,不存在一个既定的标准。是以来往的次数为标准,还是以认识的时间长短为标准?是以具体利害关系为标准,还是以是否存在正常交往为标准?恐怕很难以其中的某一项作为判断标准。㊱刘广三、庄乾龙:《对犯罪构成刑事推定功能的质疑——兼论利用影响力受贿罪之证明责任分配》,载《中国刑事法杂志》2011年第7期。虽然从诉讼证明理论的角度来看,可以结合具体案情,通过分析双方的认识时间长短、平时交往是否频繁、交往公开程度等方面来证明关系是否密切,但在具体案件中,要对这样一些涉及个人隐私的事情进行举证几乎是不可能的。即便是有证据证明了上述这些,也不能由此就得出他们关系密切的结论。也就是说,证明彼此认识是可能的,但要证明彼此关系密切是很难的。

二是关系实质,亦即行为人是否对相关国家工作人员或离退休的国家工作人员存在影响力并加以利用的问题。首先影响力就是一个见仁见智的问题。既有形式影响力与实质影响力之分;㊲参见龙腾云、贾晓蕾:《论利用影响力受贿罪中的“影响力”》,载《福建警察学院学报》2010年第3期。也有权力性影响力与非权力性影响力之分。㊳参见赵秉志:《刑法修正案最新理解适用》,中国法制出版社2009年版,第209~210页。根据利用影响力受贿罪的犯罪构成要件设置情况,将这里的“影响力”界定在实质上的、非权力性质的影响力似乎更为妥当。姑且抛开该问题不论,首要的是如何证明这种影响力的存在并为之所用。与关系是否密切一样,有否影响力也不存在一个既定的标准。但社会生活经验告诉我们,除血缘亲情关系外,从“影响力产生原因来看一般不外乎以下几种情况:基于职权关系的影响;基于感情关系的影响;基于利益关系的影响”㊴同注㊱。。而在这些关系当中,除极个别的情况外,属于“近亲属”范畴的血缘亲情具有影响力是毫无疑问的,但非“近亲属”之间存在职权关系、感情关系、利益关系等,是否就能产生影响力则具有很大的或然性,只是相比之下因利益关系产生影响力的高度盖然性可能会高一些。也就是说,证明彼此之间有联系甚至客观上存在一定的关系是有可能的;证明行为人请求或说服相关国家工作人员利用职务上的行为或者利用其职权或者地位形成的便利条件(包括离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件),通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,也是有可能的,但要证明一方对另一方有影响力且能够利用影响力去影响对方则是非常困难的。

之所以将这两个问题称为摆在司法人员面前的两道难题,也是通过对上述53份利用影响力受贿罪以及与之相关的15份受贿罪的判决书的研读得出的结论。从这些判决书中可见,通过证据证明的事实主要有三项:(1)行为人与相关国家工作人员或离退休的国家工作人员认识;(2)行为人曾拜托或说服相关国家工作人员或离退休的国家工作人员利用本人或他人的职务便利为请托人谋取不正当利益;(3)该被利用的国家工作人员或离退休的国家工作人员利用本人或他人的职务便利为请托人实际谋取到了不正当利益。行为人是否属于“关系密切的人”以及是否具有“影响力”,都是在该事实基础上推定出来。而推定的逻辑是:谋取到利益——有影响力——关系密切。反之则是:没有谋取到利益——没有影响力——关系不够密切,这一切只是为了要得出一个是否属于“关系密切的人”这样一个在形式上必须具备的结论,而在事实上却已经通过“是否谋取到利益”把“关系密切的人”给解构了。上述图示4就充分说明了这一点,即“实际为请托人谋取到了不正当利益是构成利用影响力受贿罪的一个必备要件。在这53件案件中不存在收受了请托人财物,而没有帮助请托人获取不正当利益或者受托人虽然通过国家工作人员或离职的国家工作人员帮助请托人谋取不正当利益而实际未能获得的情况。”㊵这由此给我们带来了另一个值得研究的问题,利用影响力受贿罪是行为犯还是结果犯,其犯罪的各种未完成形态又是如何?此问题准备另文研究,在此不再赘述。由此还反映出了另外一个问题,就是“关系密切的人”在具体的司法实务中不存在形式解释(主要是也无法进行形式解释),对它在法律适用过程中的解释基本上属于实质解释,这种实质解释与“利益关系”联系在一起的,即只要能够证明行为人通过公共权力为请托人谋取到了不正当利益,彼此之间就存在“利益关系”,就有可能会被认定为“关系密切的人”。所以,尽管从立法上看“关系密切的人”与《联合国反腐败公约》第18条第二部分规定的“公职人员或者其他任何人员”似乎还有一定的差距,但实务操作中这种基于“利益关系的”认定“关系密切的人”的做法,使得这两者之间的差距在实质上已经变得微乎其微了,只是在形式上还保留着一个壳而已,这样可以让罪刑法定原则不那么难堪。

(三)“关系密切的人”限制了反腐的力度和深度

作为一种社会管理与控制战略方针的公共政策如何法律化,关涉立法者的格局高度与立法技术。早在《刑法修正案(七)》的立法过程中,赵秉志教授就在《法制日报》上以《对〈刑法修正案(七)(草案)〉的几点看法》为题,撰文指出了《刑法修正案(七)(草案)》中存在的一些问题,其中明确指出:“就修法内容分析,可以说其科学性、技术性和可操作性方面还存有一些问题。其中最为明显的,首推《草案》第11条增设的‘准受贿罪’的法条。……该条列举了5种主体:(1)国家工作人员的近亲属;(2)其他与国家工作人员关系密切的人;(3)离职的国家工作人员;(4)离职的国家工作人员的近亲属;(5)其他与离职的国家工作人员关系密切的人。……上述第2种与第5种主体所说的‘关系密切人’,含义模糊,其掌握困难,难具司法实践的可操作性。刑法修正案不仅要求立法内容的科学性,而且也要讲究立法技术的科学性和可操作性。”㊶赵秉志:《对〈刑法修正案(七)(草案)〉的几点看法》,载《法制日报》2008年9月21日。如前实证考察所述,赵秉志教授7年前就担忧的问题,在《刑法修正案(七)》生效以来6年的司法适用过程中已如同预言般地一一显示出来。

除此之外,“关系密切的人”还带来了两个负面效应:

1.制约了该类案件刑事裁判的效率与效益。“关系密切的人”作为利用影响力受贿罪的特殊犯罪主体之一,是该罪成立的必备要件。但如上所述,“关系密切的人”这一概念本身的抽象、模糊、暧昧且内涵不确定的特质,决定了无论从理论上还是从实务上都很难建构起一套客观、公正的判断标准对其进行认定,当一个不具备司法的可操作性的概念成为一个罪犯罪构成的必备要件的时候,给司法带来困惑和困难都是显而易见的。由于“关系密切的人”不可能存在一个认定标准和认定规则,那么行为人是否是国家工作人员的关系密切人就很有可能成为庭审争论的焦点,检方可能会举出证据证明并推定行为人与相关国家工作人员“关系密切”,辩方也会有相反的证据证明并推定出二者其实关系并不密切,双方为会这样一个实在无法说清楚但又应该说清楚的问题纠缠于此争执不下。对于法院来说,在缺乏认定标准和认定规则,相关证据又出现相互冲突的情况下,既有可能会从有利于被告的角度出发而认定其不属于关系密切的人(在是否构成影响力受贿罪的情况下)或属于关系密切的人(在是构成受贿罪还是构成利用影响力受贿罪的情况下),也可能相反,给法院的恣意裁判预留了空间,这不仅会使行为人有可能借此逃避法律制裁或被无辜制裁抑或错判,也给检察机关查办此类案件增加了办案风险。上述统计数据中的图示2、图示3就充分说明了这个问题。

2.降低了《规定》“反腐”公共政策的社会控制意义。毋庸置疑,反腐是我国当前和今后相当长的一段时间内重要的公共政策之一。从《规定》这样一个带有公共政策性质的具体规范文件,到《刑法修正案(七)》第13条的规定新增设利用影响力受贿罪,主要是为解决受贿犯罪领域已普遍存在的非国家工作人员利用公共权力为请托人谋取利益而自己从中收受财物的问题的,这是因为在已被查办的案件中,几乎每一起案件的周围都勾连编织着一个垄断或共享某些社会资源的巨大利益群体网,其社会影响恶劣,已经不是一个单纯的法律问题,而早已成为一个重大社会问题。但从上述统计数据看,中国裁判文书网、北大法宝两个数据库从2009年1月1日至2015年7月31日,以利用影响力受贿罪裁判的法律文书共计75份,这大概是目前通过公开的数据资料库所能查询到的在我国已判决生效利用影响力受贿罪的所有判决书了,实际上的数据到底是多少虽不得而知,但这些公开的案件数量之少,和我们内心基于现实状况所作出的大概预测还是有一段很大的差距,这个差距背后的原因是什么?基于上述的统计数据及相关分析,笔者认为造成这种预想与现实巨大差距的主要原因应该还是与“关系密切的人”有关,如上述图示1所示,75起案件中,其主体为“关系密切的人”的53件,所占比例为71%,可见,利用影响力受贿罪的犯罪主体主要是“关系密切的人”,由于“关系密切的人”不具备司法实务的可操作性而难以认定,从犯罪构成的形式要件上就欠缺成立犯罪的必备要件,这必然会导致相当一部分利用影响力受贿的“准案件”由于无法确认行为主体是不是“关系密切的人”而最终未能进入刑事诉讼或进入刑事诉讼后以其他方式结案而未进入审判阶段,当然,这只是一种推测,尚需进一步的实证考察才能确定属实。但至今不能很好地解决国家工作人员利用手中的职权或职务便利为请托人谋取不正当利益而由其“身边的关系人”收受请托人的财物或者向请托人索取财物这一社会现象却是不争的事实,这些“勾兑者”或“掮客”依然活跃在我们社会政治、经济、文化等生活的各个领域,虽然从理论上讲“反腐新罪名不会成为贪官的‘免罪符’”。㊷同注⑪。“《刑法修正案(七)》新增利用影响力受贿罪,将非国家工作人员利用影响力受贿的行为犯罪化,使得我国贿赂犯罪的刑事法网进一步严密,也扩大了贿赂犯罪圈,加大了对贿赂犯罪的惩治力度。”㊸同注⑪。由于这种“犯罪化”在立法技术层面上存在的上述问题,而现在看来事实好像并非如此或者说还存在相当差距。

五、结语

时至今日,我们更需要精致、精细的立法。公共政策如何法律化?“关系密切的人”是当下中国社会公共政策进入法律的一个值得我们检讨的典型“范本”。刑法中那些让司法实务一头雾水、无法具体操作的口号式的、宣示式的、大众口语化的条文基本上都与某些公共政策的法律化相关。为此,但凡参与立法的专家学者们在立法过程中无不多次指出这一问题,但依然抵挡不住、改变不了公共政策的法律化就是政策文本经过立法程序后的法律条文化的立法思维与立法模式,且不说这种简单、粗放的立法方式,在多大程度上会有可能降低公共政策的战略意图及对社会控制与管理的效率与效益,更实际存在的是给司法过程中的法律适用带来一些本来可以避免的困惑和麻烦。虽然,“关系密切的人”在司法实务中被实质解释成了“有利益关系的其他任何人员”才能实际加以适用的事实,这多少有点让法治无颜、让罪刑法定原则难堪,但从其立法的由来看,这样的解读还是符合公共政策的战略意图的。而唯有让“关系密切的人”离开《刑法》,将利用影响力受贿罪的犯罪主体修改为一般主体,如此相应的《刑法修正案(九)》新近增设的相关犯罪亦一并修改,这些问题才会迎刃而解。