制度能力与治理绩效:理论阐释与实证表达

刘 毅, 冷雪梅

(大连理工大学公共管理与法学学院,辽宁大连116024)

中国拥有广袤的农村地区和庞大的农业人口,1949年以来,由于指令性经济控制下建构的城乡二元结构进一步拉大了城乡差距,导致出现中国现代化的瓶颈——“三农”问题。20世纪90年代,随着西方治理理论的广泛传播流行,我国乡村研究领域学者将“治理”“善治”与我国的“三农”问题相结合,提出了“乡村治理”概念。可以说,乡村治理是治理理论与乡村研究成功嫁接的结果,是西方治理理论在我国农村地区的具体应用。党的十六大以来,三农问题已经被党中央提到了非常重要的地位。解决三农问题是一项长期而艰巨的历史任务,许多有关解决三农问题的基本思路有待进一步厘清。学界普遍认为推进乡村治理、寻求乡村社会的“善治”是解决三农问题的有效途径。经过20多年的发展,我国的乡村治理取得了一定的成果,但治理的实践效果差异巨大。在一国之内运行于同样的制度背景之下,治理水平的巨大差异要求我们不能再单一、割裂地讨论地理位置、自然禀赋的好与坏,“应该深入到村庄内部去看乡村治理这一系列自上而下的制度安排”[1],“要研究构成乡村治理基础的那些社会关系和社会状况”[2],探求影响村庄发展的内在动力因素。本文将“制度能力”作为一种分析性概念框架引入对乡村治理的研究中,通过实证研究分析,考察其对乡村治理绩效的影响。这不仅可以从理论层面推进乡村治理的发展,而且可以从实践层面反思乡村治理情况,进而为乡村治理发展提供借鉴。

一、制度能力与治理绩效:理论阐释

场所作为一种物质社会空间,承载了许多种交织其中的关系,利用这些关系可以形成场所的“文化资本”。西方城市治理领域学者为深化地方间合作,整合地方资源,寻求国家、市场和市民社会之间的合作互动,沿着“地方品质营造”的思路提出了“制度能力”概念,随后在西方的城市社区治理中,制度能力作为一种分析性概念框架被广泛应用,制度能力也被称为“机构能力”。

Healey无疑是目前关于制度能力理论与实践研究的重量级人物。他在对欧洲城市品质和竞争力培养的研究中指出,城市治理过程中,在利益相关者之间建立协调关系,用这种关系推进城市建设项目和城市治理文化的生成,并将这种关系逐渐制度化、正式化,形成承载地方政治、经济和社会发展的载体[3-4]。Healey认为提升制度能力的关键是营造场所品质(the qualities of places),没有人可以在缺乏协商和共识的情况下行动,积极营造和提升场所品质能够提高城市竞争力,区域、城市和邻里层面的交互是提升场所品质的主要途径。里昂市长动员政治和公共机构、各企业团体共同参与,增加了城市建设中相关利益群体对政府战略的理解和参与力度[5]。我国学者孙小逸、黄荣贵在对上海社区治理绩效状况的研究中就是以制度能力作为分析框架展开的,他们将制度能力定义为“在一个特定的场域中,培养一种特定的地方能力或者地方文化,使政府机构、商业部门和市民社会能够形成协调合作、资源整合的氛围,对地方的治理和发展起到至关重要的作用”[6]。Healey认为由于治理过程的不断碎片化,承担治理责任的主体越来越是地方而非国家,地方的治理绩效与地方品质密切相关。长期持久的改善地方品质能够提升人们的归属感和幸福感。地方品质的高低实际取决于一个地方能否成功动员地方的各种力量来达成集体行动,很大程度上与地方的制度资本储量相关。Magalhaes认为制度资本中比较重要的三种分别是知识资源、关系性资源、利益相关者的动员能力[7]。

在场所中,人们会形成他们对场所的实际体验,即“地方知识”。地方知识的形成和构建与所处的城市环境有关,生活的压力、冲突等都有助于地方知识能力的形成。与正式的理论和知识不同,地方知识主要是指实践经验建立的一种混合知识,它可以过滤经验或者为实践提供参考框架。平时我们常见的政府官员、专家、学者的知识只不过是构成地方知识的一种形式,居民的能力和认识构成地方知识的另一种形式,其意义巨大。

建立关系资源的意义是为了给不同的利益群体提供一种环境。在这种环境中,他们能够充分地相互信任、畅快地沟通、真诚地彼此欣赏,他们既可以品味自己的声音,也可以倾听他人的声音,这不仅需要提供场所和舞台,更重要的是在社区中培育良好的社会关系。关系资源反映的是一个场所中利益群体网络的范围和密度,以及来自不同社会的利益群体之间的信任和相互理解程度,关系网络的建立可以促进“知识资源”的利用。利益群体动员能力差异是制造场所品质差异的关键。利益群体的动员能力主要是指参与社区活动的利益相关者运用知识资源和关系资源促进地区发展的能力。Putnam将知识资源、关系资源和动员能力归纳为制度资本,知识资源属于知识资本,关系资源属于社会资本,而动员能力则属于政治资本[8]。其中动员能力是知识资源和关系资源状况的体现,制度资本应该成为公共政策的目标。

相比以往的治理实践,制度能力更加关注长期的治理模式和治理文化的生成。这是制度能力在社区治理中居重要地位的原因。

Healey曾指出,在没有制度能力参与其中的城市治理过程中,政府实际上也与“社会伙伴”进行合作,政府的目的是寻求地方发展,社会伙伴的目的是获得盈利的资本,所以这种合作关系通常是短期的,是单纯的利益驱动型,缺乏持久性和稳定性,增加了城市治理的风险。将制度能力引入城市治理中,通过“合作关系制度化”途径将城市治理过程中多元参与主体的合作关系稳定下来,逐渐为地方培养出一种能够有效协调合作、整合资源、解决冲突的能力。这种能力有助于减少地方发展过程中由于趋利而导致的不利影响,即使不利影响无法完全消除,“它也能够促进理解,并推进达成‘胜利者有责任帮助失败者’的共识,它还能提供充分的信任,既有助于民主,又有助于效率的实现”[9]。Small在对社区关系研究中,将育儿中心作为资源经济人,发现其与社区内的政府组织、教育机构、商业部门等都有良好的沟通和联系作用,起到了资源中介的作用。由此,Small提出社区治理过程中发达的社区关系网络能力建设有助于社区资源整合利用,在促进社区治理方面起到不可忽视的作用[10]。而Small所说的这种“社区关系网络能力”即是制度能力中内部动员能力和外部动员能力。Mark Scott依托“欧盟领导人计划”(Leader II)项目对北爱尔兰乡村地区制度能力构建中合作治理的作用进行研究,20世纪90年代以来,为了应对农业产业领域持续重组,欧洲乡村地区逐渐接受了地方自治,在该地区成立了领导人行动小组,对乡村地区的资源价值进行重新评估,为发展多元化的乡村经济进行指导。领导小组在乡村地区承担了加强经济主体和利益部门协调配合的强有力的促进者角色。Mark Scott指出多层次的协作互动必须植根于伙伴治理,它能够有效地增强当地利益相关者的交流[11]。Baker分析了在制度能力建设指导下成立的英格兰西北沿海论坛以及西北区政府办公室(GONW)[12]。区域政府办公室的设立将西北沿岸的利益相关群体召集到一起,形成了一个紧密相连的利益集团,通过论坛方式将利益相关者之间的协作互助关系确定下来。这种方式在协调政府内部机构制定合理区域政策,提出有关城市、农村和沿海问题的创新性解决方案,促进政府规划政策的可持续发展和实施等方面做出了巨大贡献。Michael Murray通过对始于1988年的科罗拉多农村振兴项目研究,指出社区合作在美国的乡村地区发展中起到巨大推动作用。乡村社区能力建设应引起政策制定者、乡村社区的关注[13]。Peng Lipei在对日本的乡村地区研究中指出,现阶段东亚地区的乡村治理活动中“自底向上”的治理范式已经成为主流,乡村地区必须加强制度能力建设,这是未来发展计划的基线。通过对神户Sato地区的调查分析发现,制度能力中的知识资源和关系资源主要通过代理人建立的会议动员能力体现[14]。Savitch指出全球化随着市场和信息的开放程度不断增强,这既带来了机遇,也带来了挑战,实践肯定了地方自治的重要性,也在一定程度上促进了社会分裂。为了减轻地方机构的压力,更好地为公民提供服务,地方政府必须灵活、有弹性,这就需要强调地方政府机构能力建设。私人、公共和非盈利部门互动网络的交互,能够最大限度地吸引公民、小组和协会团体的参与[15]。

Gibbs等学者绕开经济发达的社区,选取赫伯河子区的欧盟结构基金组织(EU Structural Funds)作为研究对象,探讨地区经济的发展是否与制度能力强度紧密相关。Gibbs认为先前对地方治理和制度能力的研究结论大多出于对经济发展比较成功或者在政府监管下转型比较成功地区的研究,很少以欠发达地区作为研究对象。其研究发现,与经济发达地区不同,在欠发展社区中制度能力很难发挥重要作用,这是由于他对社区主体的动员能力不足所造成的。Gibbs的研究在一定程度上说明了动员能力作为制度能力的主要影响因素对治理效果影响显著[16]。

为了探讨村庄治理实践中制度能力对村庄治理绩效的真实影响,本文选取具有一定村庄治理能力的旅顺口区小南村、三里桥村为调查对象,进行实地调研,在问卷调查和个案访谈的基础上,运用因子分析、回归分析等方法得出研究结论。

二、制度能力与村庄治理绩效:实证表达

(一)样本基本状况

小南村和三里桥村是旅顺口区水师营街道的行政村,他们坐落于旅顺口区中心地带,位于水师营街道办事处南部。2003年旅顺口区行政中心北移水师营,这两村所在地为中共旅顺口区委、区政府所在地。小南村辖区总面积为2.84平方公里,下设5个居民组,共有849户、2 215人。2009—2013年,小南村连续5年占据旅顺口区村级建设排名榜榜首,先后被评为“大连市经济十强村”“辽宁省文明村”“全国小康建设明星标兵村”等荣誉称号。三里桥村村民464户,人口1 167人,总面积2.88平方公里,耕地面积329亩。农业以旅顺园艺试验场为龙头,蔬菜、水果、花卉和种苗等新技术百余项,特别是生物工程技术的引进等在全国位于领先地位。辖区内有占地7.2万平方米、全国最大的外籍人公墓——苏军烈士陵园,以及日俄战争遗址的椅子山、鞍子山、“闯关东”民俗民文化村——“清风小镇”。除此之外,村域内企业30余家。

2013年9月至2014年10月,研究小组进行实地访谈和问卷调查,每个村庄发放问卷150份,最终回收有效问卷276份,其中小南村143份,三里桥村133份。

本次调查中,男性村民占样本总量的57.6%,女性村民占42.4%;年龄构成主要以46岁以上村民为主,占本次调查的64.8%,主要是因为入户调查时期恰逢旅顺口区全域化治理时期,小南村和三里桥村都被纳入动迁规划中,村民失地情况突出,46岁以上村民由于技术、年龄等限制,失地后很难在社会上再就业,很多赋闲在家或者在家附近进行个体经营,抑或在周边村庄、街镇打短工;村民文化程度以小学至高中为主,调查中发现两村村干部的文化程度差异较大,小南村高中学历以上的村干部占64.2%,三里桥村为45.8%;大多数(61.5%)村民在本村中的同宗族亲戚不超过5户;村民职业占比例最高的是外出打工,本文的外出打工主要是指在本村以外的村庄或街镇打短工,这是由于旅顺口区经济发展状况相对较好,下辖村庄的城市化程度比较高,村落周边城镇经济发展迅速,中、短期就业机会较多。“乡村拉力作用强度远大于城市拉力,乡村居民出于个人利益最大化的考虑更倾向于选择就地就业,并且倾向于近距离的中小城镇。”[17]其次是个体经营、务农、村办企业、村干部和公务员,其中小南村由于村集体企业较多,吸纳了大量的本村剩余劳动力;被调查者的月均收入大多数集中在3000~4000元,但两村收入差异较大,其中小南村收入3000元以上的村民占74.4%,三里桥村仅仅为35.6%。上文对小南村发展特色介绍中提到该村实行集体企业利润分红政策,另外其他福利补贴也比其他村多,这些都是拉高小南村村民月均收入的重要原因。

(二)变量设计及测量

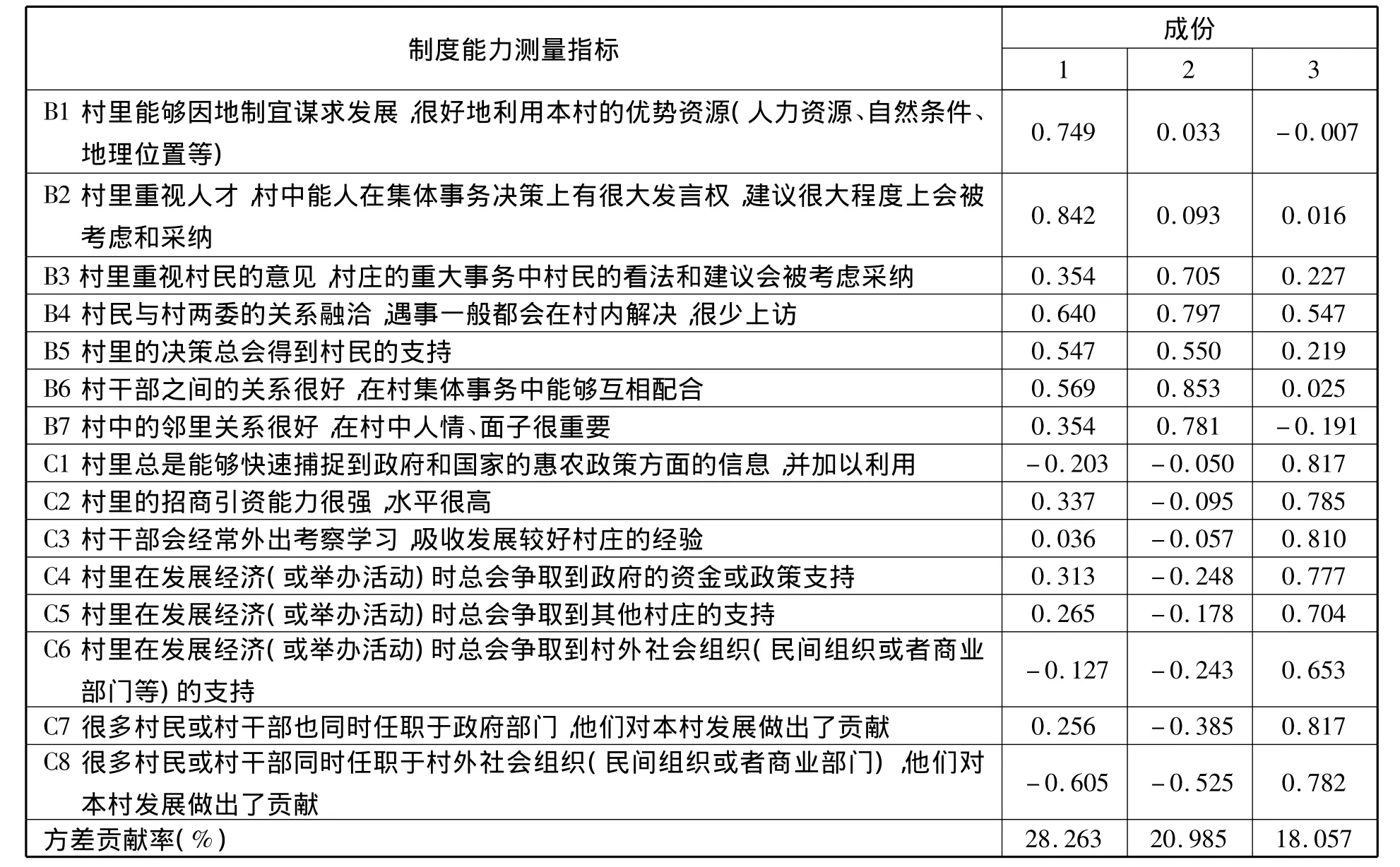

表1 制度能力成份矩阵a

制度能力和治理绩效分别是本文选取的自变量、因变量。在对制度能力的两个维度“内部动员能力”和“外部动员能力”进行测量时设计了15个测量项目;在对村庄的治理绩效进行测量时,参考了华中农业大学吴春梅、邱豪团队设计的治理绩效测量指标[18],结合本研究的实际情况,从经济发展、公共分配、公共服务、公共参与、村庄秩序5个维度设计了20个测量项目。在测量中采用里克特5点式评分量表法,设计“非常同意”“同意”“说不清楚”“不同意”和“很不同意”5个选项,对应分值分别为5分、4分、3分、2分、1分。让村民对本村的制度能力状况和治理绩效状况进行评价。虽然上述指标涉及到的客观变量是存在的,但我们调查的村委会、街道以及区政府都没有具体的数据记录,因而我们将目光转向村民对其的评价和感知。这种评价虽然带有一定的主观性,村民也可能由于信息不对称而做出不准确的判断,但是这种感知评价在学界使用较多,也能在较大程度上反映研究问题。

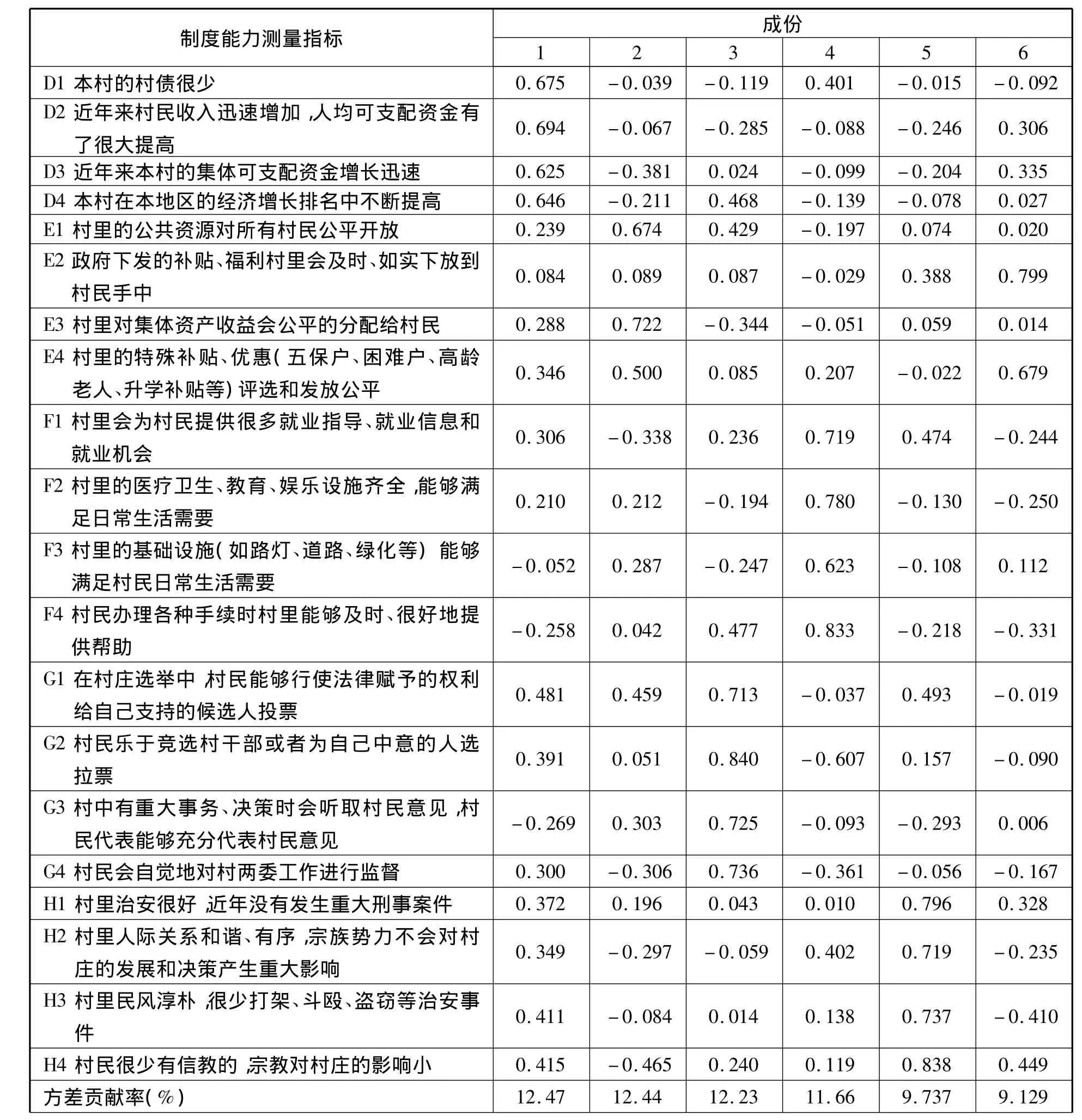

表2 治理绩效成份矩阵a

制度能力包括两个维度,分别是内部动员能力和外部动员能力,通过对制度能力两个维度15个测量项目的主成分分析和最大方差转换,抽取了3个公因子。通过对成分矩阵系数的分析,将这3个公因子分别命名为:“精英信任因子”,表示村庄中对村庄精英、村干部等能人的信任、利用和重视程度;“内部主体关系因子”,表示村庄内传统的以人情、亲缘、面子维系的邻里关系、村干间关系;“外部资源利用因子”,表示村庄主体对国家、政府、社会其他部门资源的获取和利用状况。由表1可知,这3个公因子累计方差贡献率为67.305%,各因子有较高荷载率,表明以上提取的公共因子对制度能力的解释性较好。将制度能力公共因子值乘以对应方差贡献后相加,可得出制度能力变量的值,计算公式为:制度能力=0.283×精英信任因子+0.210×内部主体关系因子+0.181×外部资源利用因子。

与对制度能力的分析相同,对治理绩效的5个维度20个项目进行主成分和最大方差转换,抽取了6个公共因子。通过对成分矩阵系数的分析,将这6个公因子分别命名为“经济增长因子”,表示村庄中近年来村集体可支配资金和村民收入增长状况等;“公平分配因子”,表示村庄内公共资源、集体资产、福利补贴的分配公平程度;“公共参与因子”,表示村民参与村庄政治、经济、文化生活的状况;“公共服务因子”,表示村庄在公共物品和服务提供方面的能力;“村庄秩序因子”,表示村庄的治安、村风状况;“公共福利因子”,表示村庄给村民带来的福利状况。由表2可知,这6个公共因子累计方差贡献率为67.678%,各因子有较高荷载率,表明以上提取的公共因子对治理绩效的解释性较好。将治理绩效公共因子值乘以对应方差贡献后相加可得出治理绩效变量的值,计算公式为:治理绩效=0.125×经济增长因子+0.124×公平分配因子+0.122×公共参与因子+0.120×公共服务因子+0.097×村庄秩序因子+0.091×公共福利因子。

三、制度能力与治理绩效的关系:逻辑验证

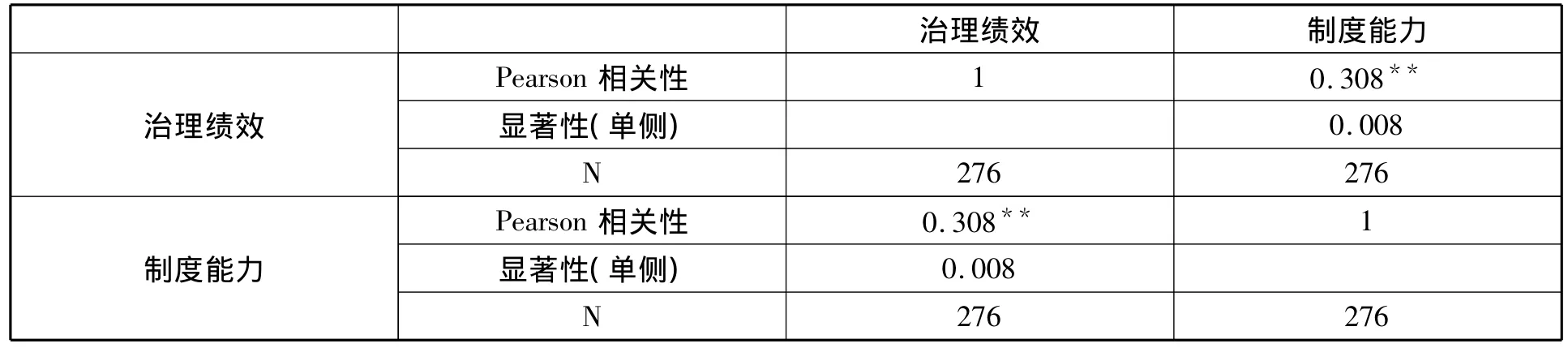

根据制度能力治理绩效计算公式计算变量,将次序变量转换为连续变量,分别保存为“制度能力”和“治理绩效”两列数据。随后进行单变量分析(单侧检验),相关检验如表3所示,Pearson系数为0.308,表明制度能力与治理绩效正相关,单侧检验表明,制度能力与治理绩效在0.01水平上呈显著相关,P=0.008 <0.01,两者高度相关。

表3 制度能力与治理绩效的相关性

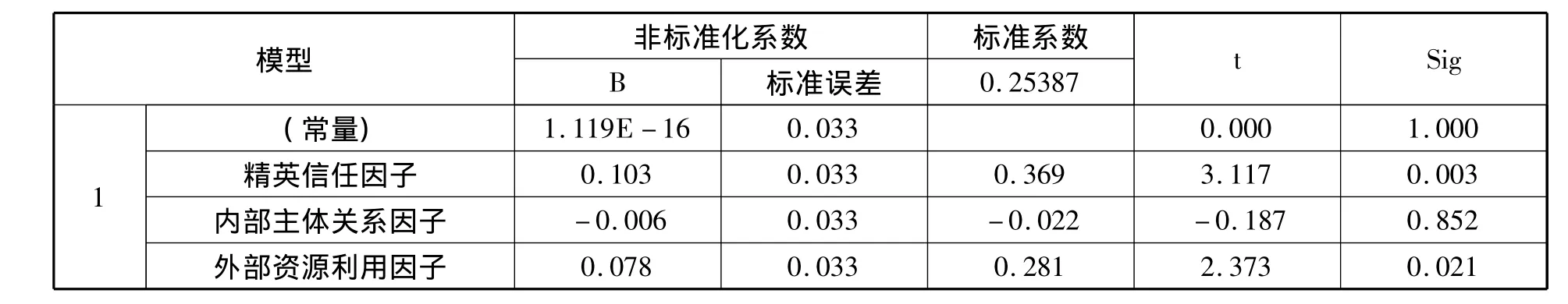

为了进一步探究制度能力各因子对治理绩效的影响大小,将制度能力的3个因子即精英信任因子、内部主体关系因子、外部资源利用因子作为自变量,将村庄治理绩效作为因变量,进行回归分析,结果如表4所示。

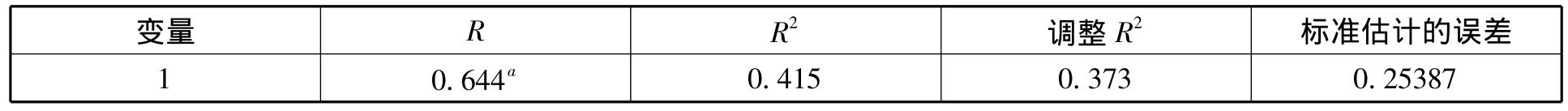

表4 模型汇总

表5 回归系数

由表5可见,回归模型的系数为0.373,表明该模型可以解释村庄治理绩效的37.3%,即制度能力对村庄治理绩效有一定的作用,同时该模型在0.01水平上显著。

在0.01显著性水平为标准的情况下,制度能力提取的3个公共因子中,精英信任因子和外部资源利用因子进入该模型,其非标准化系数(B)均为正值,表明这两个因子与村庄治理绩效正相关,标准系数越高,表明该因子对村庄治理绩效的作用越强。从标准系数看,精英信任因子系数为0.369,外部资源利用因子系数为0.281,可见对“村庄能人”的重视和外部资源的利用程度越高,村庄治理绩效越高。对村庄精英的培育和有效利用是提升村庄治理绩效的根本,同时,村庄对外部资源的获取和利用对乡村治理绩效有较大影响,更多寻求政府、社会各部门人财物方面的支持,有利于村庄治理绩效的提高。

需要注意的是,在分析中,制度能力中的主体关系因子对村庄治理绩效的作用并不显著,未能得到回归模型的证实。这与孙小逸在制度能力研究中指出的“过去30多年的经济社会变迁使得由人情、面子维系的日常邻里关系为主的地区内部动员能力正面临挑战”,“由社区积极分子为核心的二次动员路径起到关键性作用”。笔者认为内部主体关系中有些因素对治理绩效也会产生重要影响。如在乡村治理实践中培育良好的邻里关系,村民与村干部的关系一定程度上会为村庄治理的顺利开展提供环境基础。

通过个案访谈和问卷调查分析,可以得出小南村村庄治理水平远高于三里桥村。究其原因,是村庄制度能力水平差异导致。

(一)村庄精英主导村庄发展方向

在乡村发展过程中,村庄精英的重要作用逐渐凸显。村民是村庄治理中的主要行动主体,由于经济人原理,村民在村庄重大发展决策中首先考虑的是自己的利益得失,这会使公共决策的推行和实行遭受巨大阻碍,乡村精英在村民中通常具有很高的个人魅力与威望,在一定程度上对村庄行为主体的行动起到影响作用。村庄精英的有效利用能够降低村庄行为主体的决策成本。

在干部个案访谈中,当问到本村重大事件决定的主要方式时,小南村村民活动中心主任说道:“我们村的村主任和书记都是谢麟海一人兼任,属于典型的‘两个班子一套人马’,谢书记跟我们不一样,他特别有头脑,总是能够正确把握国家大政方针,据此提出发展计划。”很多村民有同样感受:“谢书记把村委会的办公室设在采摘园山脚下,大多数时候他就在村委会,我们有什么事儿就直接去村委会,基本都能找到他。”小南村村务决策的一般程序是:由村书记牵头提出方案,通过村两委班子讨论,召开村民代表大会,征求村民代表意见,再由村民代表转达给各户。在此过程中,区政府有监督、引导权。

(二)内外部资源累计与外部资源整合利用相结合

潜在的内外部资源挖掘与使用是制度能力提升的关键因素,村庄通过其构建的社会资本,将村庄外部环境的资源纳入“可得资源(accessible resources)”之中,在实践过程中将外部资源内化为内部资源,用以补充内部资源积累的不足,进而提升制度能力水平。在村庄的发展初期和快速成长期,制度能力的提升显得格外重要。

小南村在发展中注重对外部政治资源与商业资源的挖掘和使用。小南村村委会主任谢麟海是旅顺口区政府党委委员、人大代表,其在政府部门有良好的关系资源,仅2001—2007年间,村里利用国家对农村基础设施建设惠农项目“村村通工程”完成了3条主干路的路面柏油铺设和路灯安装工程,利用国家资金60万元;建设农家乐项目,承包给旅游公司经营,每年收取承包费用250万元。小南村每年举办的老人免费体检、吸引本村大学生回村就职、文化节活动都得到了旅顺口区政府、旅游公司以及其他社会组织的支持。除此之外,小南村一定数量的村民拥有自己的资产和企业,大型造船厂、大型机械厂、大型工业企业数量众多,为本村发展捐款集资。有些村干部和村民家属也谋职于大型商业、企业部门,并且主动为本村各项发展需求“牵线铺路”。村庄政治精英及村干部、村民的关系资源为本村的发展提供了有利条件。

四、研究结论与对策

通过SPSS17.0软件的统计分析,可以得出以下主要实证研究结论:

制度能力与村庄治理绩效为正相关关系。通过相关研究,得到制度能力与治理绩效的相关系数为0.308>0.01,两者在0.01水平上显著相关。这表明制度能力的两个维度——内部动员能力和外部动员能力均与治理绩效相关。动员能力的提高能够有效地推动村庄经济发展、公共服务、公共参与、公共福利以及村庄秩序的提升。

内部动员能力中精英信任因子对村庄治理绩效的影响最大。通过回归分析,得到制度能力中属于内部动员能力的精英信任因子与治理绩效的回归系数为0.369,在所有影响治理绩效的制度能力因子中影响程度最大。这表明在乡村社会发展过程中,主导村庄发展方向的“村庄能人发展模式”已经成为提高治理绩效的重要途径。

依赖于内部主体关系的传统动员模式对治理绩效的影响已不再明显。回归分析发现,内部动员能力中内部主体关系因子对治理绩效的影响并不显著。以往研究表明,乡村社会中传统的邻里关系、村民与村干部关系、村干部之间关系的利用是对乡村社会进行治理的重要途径。随着城市化的不断推进,乡村社会传统的主体关系正逐步淡化,传统的主体关系不再是影响治理水平的主要原因。随着我国城乡经济一体化的发展,城乡间的市场流通性显著改善,大量新的外部性要素进入到传统的乡村社会中,促使传统的乡村社区由过去的封闭和保守逐渐走向开放。

外部动员能力对村庄治理绩效有显著正向影响。在回归分析中,外部资源动员因子系数为0.281,充分说明外部动员能力在村庄治理中的重要性。乡村各项事业发展过程中,“政府—市场—社会”多元网络的利用对村庄发展至关重要。因此,乡村制度能力的构建中要加强村庄外部关系的利用能力。

[1]范瑜,贺雪峰.村民自治的社会基础:来自全国十省市的村民自治调查报告[M].西安:西北大学出版社,2002:76.

[2]贺雪峰.乡村治理区域差异的研究视角与进路[J].社会科学辑刊,2006(1):44-50.

[3]Healey P,Khakee A,Motte A,et al.European developments in strategic sptial planning[J].Eur Plan Study,1999,7(3):339-355.

[4]Healey P.Building institutional capacity through col-laborative approaches to urban planning[J].Environment and Planning A,1998,30(9):1531-1546.

[5]Healey P,Kahakee A,Motte A,et al.Making Strategic Spatial Plans:Innovation in Europe[M].London:UCL Press,1997.

[6]孙小逸,黄荣贵.制度能力与治理绩效:以上海社区为例[J].公共管报,2012(4):29-38.

[7]Magalhaes C D,Healey P M A.Assessing Institutional Capacity for City Centre Regeneration:Newcastle's Grainger Town[M].Urban Governance,Institutional Capacity and Social Milieux,2002:45-64.

[8]Putnam R .Making Democcracy Work:Civil Traditions in Modern Italy[M].NJ:University of Prince ton Press,1993.

[9]帕齐·希利.制度主义理论分析、沟通规划与场所塑造[J].邢晓春,译.国际城市规划,2008(3):25-34.

[10]Small M L.Neighborhood institutions as resource brokers:Childcare centers interorgan izational ties,and resourceAccess among the poor[J].Social Problems,2006,53(2):274-292.

[11]Scott Mark.Building institutional capacity in rural Northern Ireland:The role of partnership governance in the Leader II programme[J].Journal of Rural Studies,2004(1):49–59.

[12]Baker M.Developing institutional capacity at the regional level:The development of a coastal forum in the North-West of England[J].Journal of Environmental Planning and Management,2002,45(5):691-713.

[13]Murray Michael,Dunn Larry.Capacity building for rural development in the United States[J].Journal of Rural Studies,1995(1):89 –97.

[14]Peng Lipei,Yasuaki Kuki,Shizuka Hashimoto.Institutional capacity and rural community planning in Japan:An event history analysis[J].Paddy Water Environ,2014(12):55-69.

[15]Savitch H V.Global challenge and institutional capacity or,how we can refit local administration for the next century[J].Adminnistration & society,1998,30(3):248-273.

[16]Gibbs D C,Jonas A E G,Reimer S,et al.Governance,institutional capacity and partnerships in local economic development:Theoretical issues and empirical evidence from the Humber Subregion[J].Transactions of the Institute of British Geographers,2001,26(1):103-119.

[17]祁新华,朱宇,周燕萍.乡村劳动力迁移的“双拉力”模型及其就地城镇化效应:基于中国东南沿海三个地区的实证研究[J].地理科学,2012(1):25-30.

[18]吴春梅,邱豪.乡村沟通网络对村庄治理绩效影响的实证分析:基于湖北张玗村和邢家村的调查[J].软科学,2012(7):75-80.