中哈能源消费碳排放及其影响因素比较分析

刘明辉

(新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐 830012)

一、引言

中国与中亚国家能源合作范围广,但是涉及到节能减排方面还处于起步探索阶段,而关于跨区域的节能技术和手段方面的合作,将是今后研究中国与中亚国家能源合作的新空间,为此,在倡导低碳经济和经济新常态的背景下,本文对近年中国和哈萨克斯坦(简称“哈国”)两国碳排放状况进行较为深入的分析,并进一步探讨两国跨区域节能减排机制的构建设想,为“丝绸之路经济带”沿线国家能源领域合作提供一些思考。

近年全球气候变暖趋势日益显著,全球变暖的主要因素是人类活动排放的二氧化碳逐年上升所致。据政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报道指出近一百年全球平均地表温度上升了0.74℃。随着中哈经济的发展,能源消费急剧增加,碳排放也不可避免的逐年增加,中国人均碳排放量由1993年的2.44(吨/人)增加到2013 的7.56(吨/人),哈萨克斯坦2013年人均碳排放达到16.98(吨/人)①世界银行数整理得来,两国的碳排放水平远远高于世界平均水平。中国近年在减少碳排放和应对气候变化方面做出了努力,并颁布了多项关于节能减排方面的法律,比如《循环经济促进法》、《节约能源法》、《公共机构节能条例》等,哈国也早已意识到能源消费、能源利用率问题,并于2012年颁布《节能法》以及“国家耗能清单”等。但是长期以来两国都以煤炭消费为主,中国煤炭消费比重保持在70%左右,哈国保持在55%左右,煤炭消费成为两国能源消费的主要类型,所以碳排放量始终处于高水平线上,难以控制在可持续发展的空间范围内,经济增长的资源环境约束压力逐渐增强,进而碳排放研究已成为了众多学者研究的焦点。

国内外学者从不同角度研究碳排放问题,研究的结论也不尽相同。国外文献主要集中在讨论碳排放的环境基本原理、政策及碳排放的影响因素方面,而对中国碳排放的问题研究的较少。比如York 等研究了环境影响因素的多种评价方法问题[1];Friedl 等分析了二氧化碳排放的决定因素[2];J·W·Tester 等人用Kaya 公式对中、日、欧、美的碳排放的四个因素进行了分析[3];Tapio 通过建立脱钩指标分析经济发展与碳排放关系[4]。国内学者也开始关注中国碳排放问题,主要集中在碳排放特征变化及影响因素等方面。赵欣、龙如银考虑全要素生产率的影响,将内生增长理论与碳排放分析相结合,分析各因素对碳排放的贡献度[5];汪莉丽等通过全球碳排放分析及预测,呼吁全球共同担任减少碳排放的重任[6];孙秀梅等的分析了经济增长、产业结构、能源消费结构、碳强度等因素与碳排放的关系[7-11]。

从以上文献可看出,碳排放的研究多局限于其特征变化及影响因素。本文基于中哈两国碳排放的比较分析,在低碳经济发展和丝绸之路经济带建设大背景下,进一步探讨两国节能减排领域合作,提出跨区域节能减排机制构建设想,为今后“丝绸之路经济带”沿线国家能源合作提供参考。

二、研究方法与数据说明

(一)研究方法

1.碳排放影响因素分解

20 世纪80年代以来,众多学者采用多种模型来定量研究碳排放,其中日本学者Yoichi Kaya 提出的Kaya 模型是最为广泛的模型之一。本文采用Kaya 模型,定量分析中哈两国近年碳排放动态变化及影响因素的贡献度。Kaya 公式具体如下:

式子(1)中,C 为碳排放量,E 为一次能源的消费总量,GDP 为国内生产总值,P 为国内人口总量。其中C/E 表示能源结构的碳强度,即单位能源消耗产生的碳排放量,主要与能源结构相关;E/GDP 表示能源强度,即单位GDP 产出所需的能源消费,主要与能源效率相关;GDP/P 表示人均国内生产总值,衡量一个国家经济增长水平的指标。Kaya 公式解释了碳排放的四个动力因素:人口、人均GDP、能源结构、能源强度。

若由Kaya 恒等式C=Ct-Ct-1表示t年相对t-1年碳排放总量的变化,ΔC 表示总效应的变化,由四部分组成:能源结构产生的效应(ΔCE),能源强度效应(ΔEG),人均GDP 变化产生的经济产出效应(ΔGP),总人口变化的规模效应(ΔP),分解公式如下:

将式子(3)、(4)、(5)、(6)带入(2)的右边,验证了该分解无残差,可得:

2.碳排放量核算

碳排放核算涉及到碳排放系数,根据IPCC碳排放计算指南[12],并将能源的单位换算成国际标准油当量,煤炭、石油、天然气的碳排放系数分别为1.08、0.84、0.64(吨碳/吨标准油当量)。并借鉴王长健的能源消费碳排放公式[13]:

式子(8)中C表示碳排量,单位为万吨;Ei表示第i 类能源的消费量,单位为国际标准油;Ci为碳排放系数(吨碳/吨标准油当量);n 为能源消费种类(煤炭、石油、天然气),此处取n=3。

(二)数据说明

本文选取人均GDP 作为经济增长的衡量指标,各类能源占能源消费总量作为能源消费结构指标,能源强度作为能源效率的指标,能源结构作为衡量技术的指标,能源数据来源于《世界能源统计数据2014》,人口、GDP、碳排放强度来源于世界银行最新发布统计数据以及整理得来,GDP 数据是以2005年为基期消除价格因素的实际GDP。由于碳排量数据只更新到2010年,本文通过公式(8)计算两国2010-2013年的碳排放量,进而整理得出人均碳排放量(如表1、表2所示)。

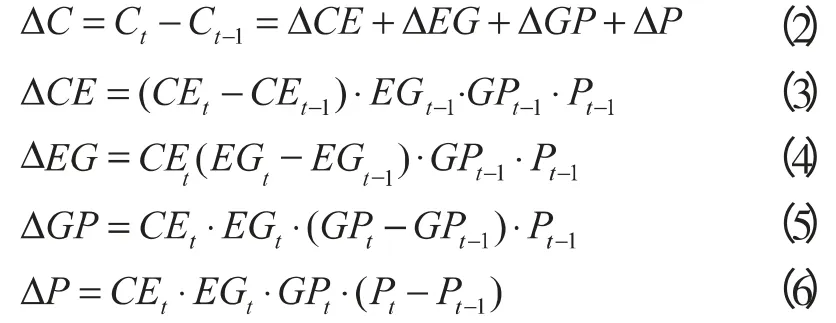

表1 中国1993-2013年人均GDP、能源消费总量与碳排放量指标

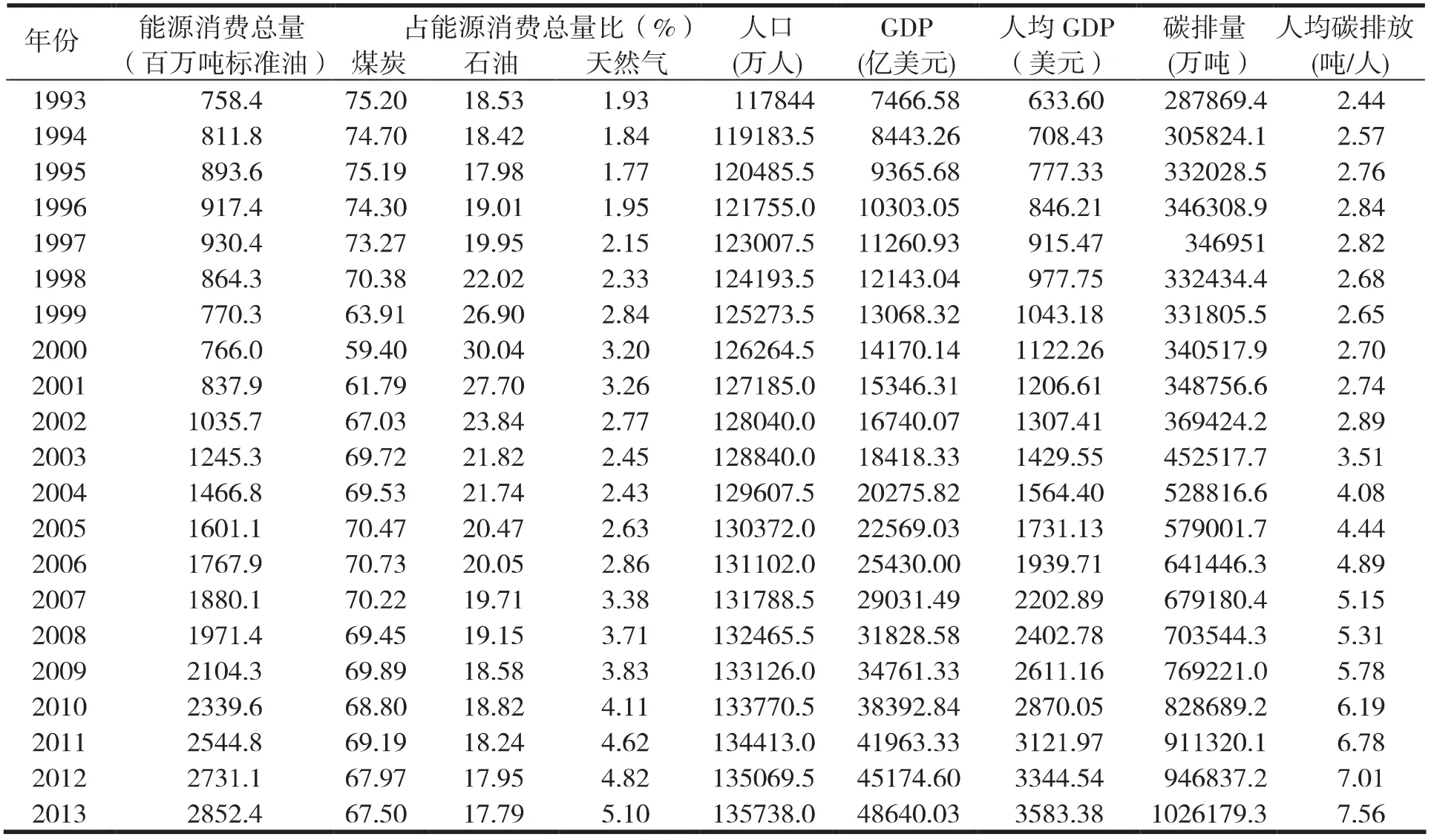

表2 哈国1993-2013年人均GDP、能源消费总量与碳排放量指标

三、中哈两国碳排放变化特征及其影响因素分析

(一)中哈两国碳排放变化特征比较分析

1.碳排放量对比

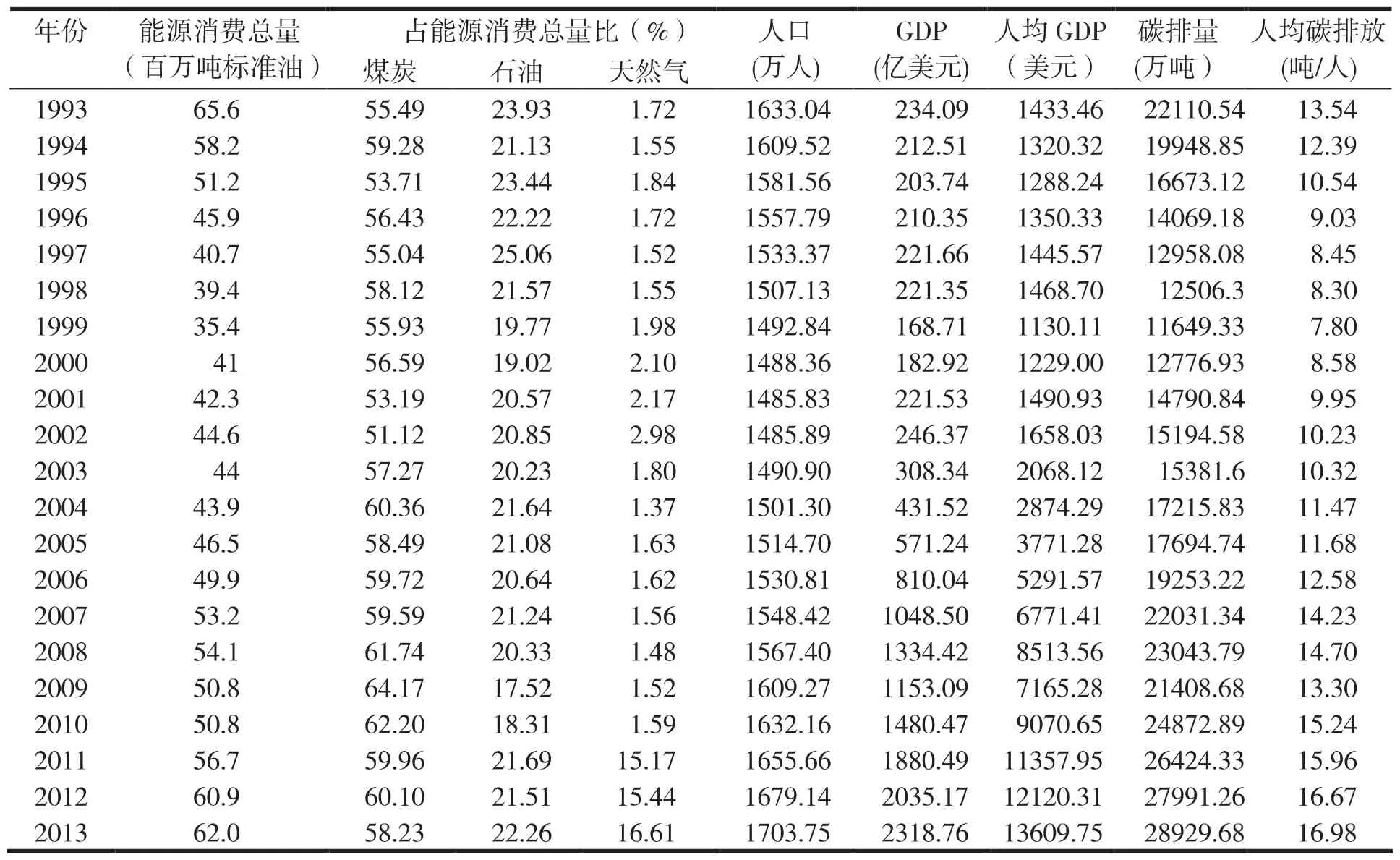

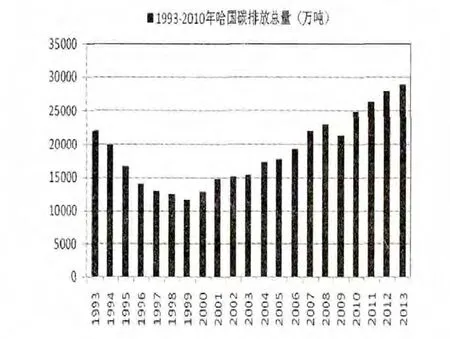

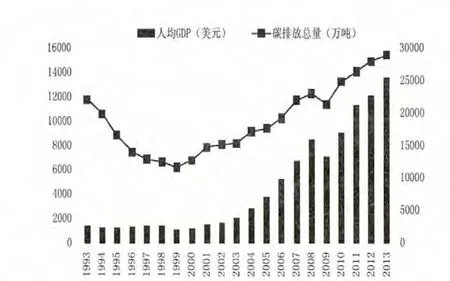

图1 1993-2013年中国碳排放总量趋势

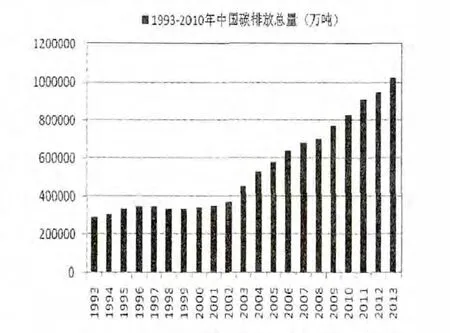

图2 1993-2013年哈国碳排放总量趋势

借助表1 的数据,运用Excel 整理如图1 和图2 所示,分别表示中哈两国碳排放量的长期发展趋势图。中国碳排放量呈现逐渐上升的趋势,可以分为三个阶段:第一阶段(1993-1997年)碳排放量缓慢上升,1992年邓小平“南巡讲话”后,国内基础设施建设加快,能源需求与利用急剧增加,随之而来的碳排放量也有所上升;第二阶段(1997-2002年)碳排放平缓下降;第三阶段(2002-2013年)碳排放总量迅速增长,近年中国经济发展步伐加快,能源需求也同步增加,该时段从2002年的369.4亿吨以9.86%的平均增长速度快速增加到2013年的1026.2亿吨。我国碳排量现状不容乐观,据世界资源研究所(WRI)数据显示,2010年中国碳排放量占据世界碳排放总量的约20%。较之中国,哈国的碳排放呈现先下降后上升的趋势,可以分为两个阶段:第一阶段(1993-1999年)呈逐渐下降的趋势,这是由于哈国独立不久,经济发展规模较小,城市化和工业化受到限制,能源消费量相对少,因而碳排放量也较少;第二阶段(1999-2013年)为逐渐上升阶段,2009年例外,近年哈国经济发展速度快,成为中亚最发达的经济体之一,2009年碳排放相对下降可能是受到金融危机的冲击,经济发展所需的能源消费有所下降所致。总体而言,中国碳排放量远远高于哈国,但两国碳排放量近几年都呈现逐渐上升的趋势,同为发展中大国,为了经济的发展,在能源开发利用过程中都存在高耗能、高污染,但近年两国都已高度重视节能减排问题,并将其上升到国家战略层面。

2.人均碳排放量及人均GDP 与碳排放量的关联性对比

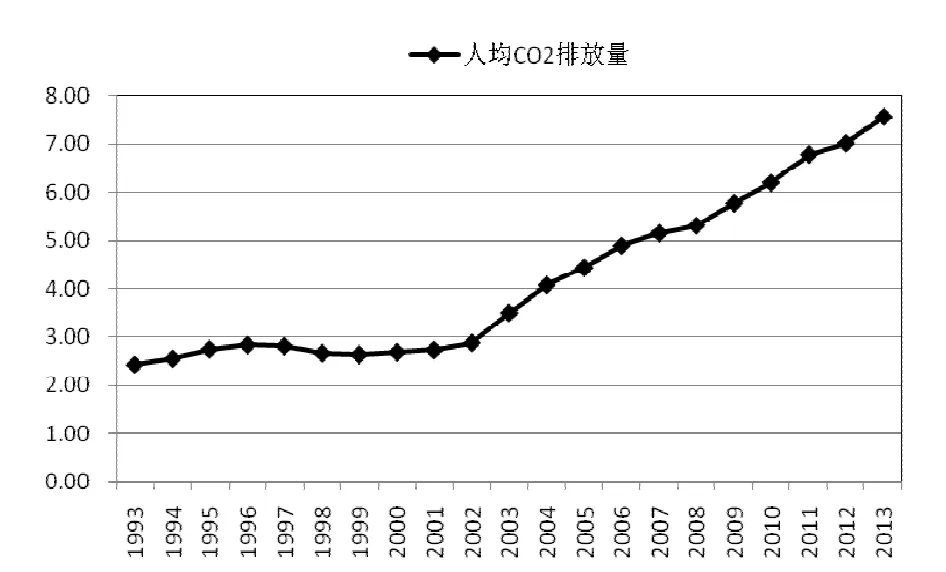

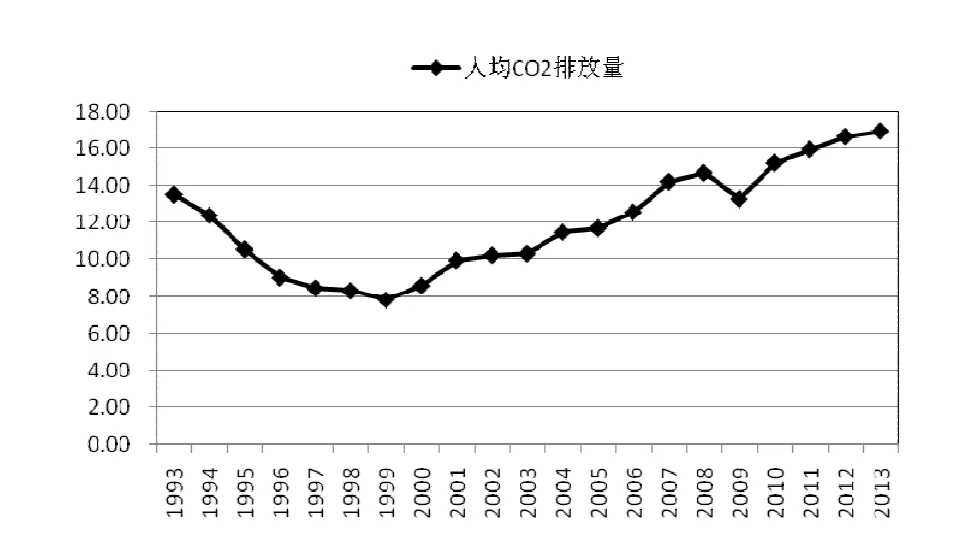

图3 1993-2013年中国人均碳排放量变化

图4 1993-2013年哈国人均碳排放量变化

在考虑国家碳排放总量时,更重要还应考虑到人均碳排放量,缘于人均碳排放量归根到人的消费需求问题上。以人均碳排放量的角度去分析中哈两国碳排放量变化特征,从图3、图4 可明显看出两国人均碳排放量共性在于近年都有上升的趋势,而不同之处在于:从中国来看,人均碳排放量在1993-2002年都处于平稳增长状态,而2002-2013年呈现快速上升阶段,2013年人均碳排放量达7.56 吨,这是由于该阶段碳排放总量增长量大所致,研究时段21年间人均碳排放量约4.18 吨。从哈国来看,人均碳排放量波动幅度较大,1993-1999年处于下降阶段,1999年下降到最低人均碳排放量7.8 吨,1999-2013年处于平缓上升阶段,2009年受到金融危机波及有所下降,这21年间哈国平均人均碳排放量达到11.99吨,高出中国的7.8 吨。据英国广播公司(BBC)报道,2013年全球人均碳排放量5 吨,中哈两国人均碳排放量远远高出世界平均水平。

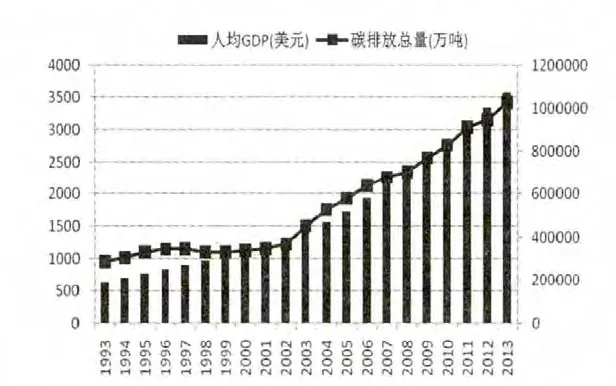

图5 1993-2013年中国人均GDP 与碳排放量趋势图

图6 1993-2013年哈国人均GDP 与碳排放量趋势图

从图5 和图6 可以看出中哈两国人均GDP与碳排放总量变化趋势。首先,从图5 来看,中国碳排放量随着人均GDP 同比上涨,同时2002-2013年人均GDP 与碳排放总量都呈现快速上升的状态,表明经济发展对碳排放的约束力小,还未达到对碳排放强有力的约束阶段,推测未来一段时间碳排放可能会达到顶峰。其次,从图6 来看,哈国人均GDP 与碳排放总量也呈现一致的变化趋势,1993-1999年由于哈国经济发展缓慢,人均GDP 处于较低水平,城市化和工业化发展受到制约,碳排放呈现下降趋势,而近年随着人均GDP 持续上涨,碳排放也随之增长,较之中国,哈国由于独立较晚以及各种因素,人均GDP 与碳排放波动幅度较大,但两国都还处于经济发展对碳排放制约力低的阶段,按照现阶段发展趋势推测,两国未来短时期内碳排放将会继续增加,发展节能减排经济以及走可持续发展道路将是缓解这种状况的重要路径。

3.碳排放强度对比

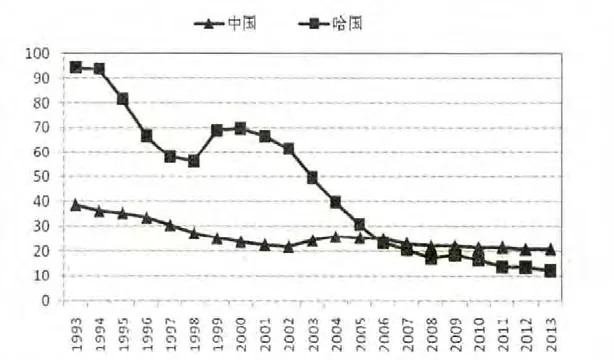

图7 1993-2013年中哈两国碳排放强度对比图

碳排放强度是指一定时期内单位GDP 的碳排放量,主要反映的是经济与碳排放的关系,如同图5 和图6 所示的人均GDP 与碳排放总量表现出的关系。若一个国家在随着经济发展,碳排放量在逐渐下降,说明该国实现了低碳发展的模式[14]。图7 可以清楚地看出中哈两国的碳排放强度近年都呈下降的趋势。但中国的碳排放强度波动平缓,由1992年的38.6 吨/万美元下降到2013年的21.1 吨/美元,而哈国由1992年的94.5吨/万美元以9.01%的速度下降到2013年的12.5吨/万美元,波动幅度较大,并且1998年还处于低谷点,后两年呈现上升趋势,之后处于逐渐下降阶段。总体来看,中哈两国碳排放强度在逐年降低,这是较好的发展趋势,这与当前两国经济发展态势较好,以及经济发展注重节能与环保、提高能源利用率紧密相关。

(二)碳排放影响因素的计算结果与分析

1.Kaya 模型计算结果

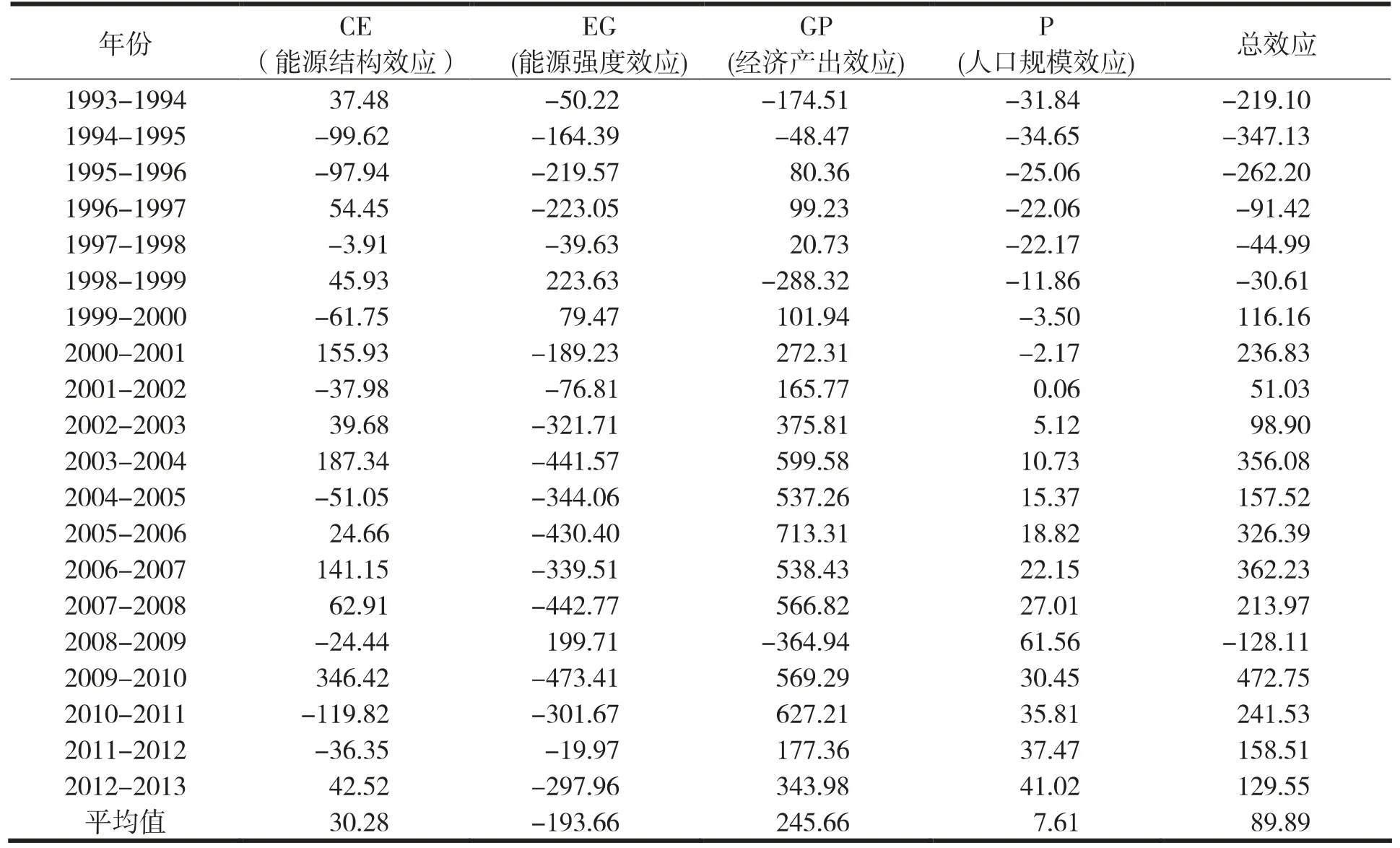

运用Kaya 模型对中哈两国碳排放进行因素分解,定量分析各因素的动态变化,表3、表4 分别为中哈两国1993-2013年碳排放变化中各影响因素的贡献率计算结果。

表3 中国1993-2013年各因子对碳排放的贡献率 单位:%

表4 哈国1993-2013年各因子对碳排放的贡献率 单位:%

2.碳排放的影响因素分析

从表3 与表4 可以看出各影响因素对中哈两国碳排放的贡献率变化,总体上来看,两国共同之处在于经济产出和能源结构都是碳排放的主要推动要素,产生的效应相对较大,而在其他方面具有明显的不同。

(1)中国碳排放的影响因素分析。从中国的情况来看,分解后的各因素中,经济产出、人口规模、能源结构与碳排放呈现正效应,能源强度与碳排放呈负效应。其中经济持续增长是该时段碳排放的主导因素,其推动效应为102.9%,并且研究时段年份的GDP 效应都为正,1998-2013年基本处于总体增长趋势。1993-2013年我国GDP 总量增长了6.5 倍,人均GDP 增长了5.7 倍(均按2005年不变价格计算),同期能源消费的碳排放总量增长了3.56 倍,人均碳排放增长了3.09 倍。能源消费是维持经济运行的一项基本投入,碳排放是能源消费的直接产物,在经济发展初期,碳排放与经济产出保持较高的相关度。按照环境库兹涅茨曲线(EKC)的基本原理,从长期来看,环境压力与经济增长之间呈现“倒U 型”关系,中国目前处于“倒U 型”曲线的左端。1998-2001年经济产出效应对碳排放产出效应相对处于下降趋势,这可能是亚洲金融危机波及,以及国家关闭部分高污染、高耗能的企业所致。

能源结构对碳排放的贡献率为84.83%,除了1997-1999年产生了负效应,其他年份都为正,从现阶段中国的各类能源碳排放规模来看,煤炭消费的碳排放占据了我国能源消费碳排放总量的主导地位。中国一直以来都是以煤炭消费为主体的消费格局,2013年煤炭消费占一次能源总消费的67.5%,煤炭消费所占比例过大。煤炭消费的碳排放系数最大,其次是石油、天然气,煤炭消费占总消费的比重由1993年的75.2%下降到2013年的67.5,但是还占据了能源消费的主导地位,同时石油消费所占比重由1993年的18.53 下降到2013年的17.79%,天然气由1993年的1.93%上升到2013年的5.1%,尽管近年中国对可再生能源及新能源的开发和利用有所增加,但是能源结构仍未有较大的改观,以至于能源结构对碳排放产生较大的助推效应。

人口规模对碳排放产生的正效应只占7.47%,对碳排放总体影响较小,但是从1998-2013年人口规模效应逐渐呈增长趋势,说明人口规模对碳排放产生的压力也不容忽视。尽管中国人口增长受限于国家计划生育政策,但是该研究时段人口每年以0.71%的速度持续增长,人口增长伴随的城市化率提高,能源消费需求的增加,自然环境压力也有所增加。

能源强度对碳排放的负效应显著,贡献率为22.41%。2000-2004年能源强度对碳排放产生正效应,其他年份都为负效应,说明从整体上来看,能源强度对碳排放具有较强的约束作用。1993年能源强度为10.15 吨标准油/万美元,而到2013年下降到5.86 吨标准油/万美元,下降幅度为42.3%。尽管中国能源强度还远远高于世界发达国家,但不可否认的是近年我国能源利用效率已有较大的提高随着技术的进步,今后能源强度对碳排放的制约作用将会越来越强。

(2)哈国碳排放的影响因素分析。从哈国碳排放因素分解可得,经济产出、能源结构、人口规模与碳排放成正相关,能源强度与碳排放成负相关。经济产出及能源结构是导致碳排放的主导因素,尤其是经济产出,其贡献率达到245.66%,并且该研究时段除了1993-1994年,1998年,2008年,其他年份的经济效应都为正。1993-1994年经济效应为负可能是由于哈国刚独立,经济不稳定所致,而1998 和2008年经济效应为负则可能与亚洲金融危机和全球金融危机相关。能源结构贡献率为30.28%,这与哈国的能源消费结构相关,一直以来煤炭消费占比例为60%左右,石油、天然气2013年所占比例分别为22.3%、16.7%,与中国能源消费格局相似,哈国也是以煤炭为主的能源消费格局,这就决定了能源结构大大促进碳排放。人口规模对碳排放的贡献率为7.61%,呈现先为负后为正的效应,尽管产生的效应小,但其对碳排放产生一定的压力。能源强度对碳排放的贡献率为-193.66%,除了2008-2009年和1998-2000年,其他年份都为负。近年哈国技术的进步促使能源利用效率的提高,为缓解碳排放做出突出贡献。能源结构与能源强度效应数值波动较大,并且正负效应都存在,缺乏较强的规律性,这说明能源结构与技术对碳排放的贡献存在一定程度的偶然性。

四、结论与节能减排机制设想

(一)结论

1.中哈两国近年碳排放总量有逐渐上升的趋势,但中国碳排放量远高于哈国,约占世界碳排放的20%左右,同为发展中大国,两国近年尤其重视节能减排,走可持续发展道路,担当起全球共同减排的重任。

2.对比分析中哈两国人均碳排放量,发现中国人均碳排放量从1993-2013年呈逐年上升的趋势,2013年高于世界人均碳排放2.5 吨,而哈国在该研究时段的人均碳排放量达12 吨,两国的人均碳排放量状况都处于较高水平。

3.两国的人均GDP 与碳排放总量间都存在同步上升的趋势,随着经济的增长,碳排放总量也不断上涨。两国的碳排放强度近年都处于下降阶段,中国的下降幅度较小,而哈国从1993年的94.5 吨/万美元以9.01%的速度下降到2013年的12.55 吨/万美元,并低于中国的碳排放强度,这也说明哈国近年经济发展态势较好,技术进步较快,能源利用效率大大提高。

4.对比分析两国人均碳排放影响因素发现,两者共同之处在于经济产出、能源结构、人口规模是诱发碳排放增长的主导因素,能源强度对碳排放起负面的效应,并且经济产出对碳排放贡献率最大,这也是合乎事实的。然而,不同的是中国能源结构对碳排放的贡献度达到84.83%,而哈国的只有30.32%,这与中国是煤炭消费大国有关,哈国石油、天然气消费所占能源消费总量的比重高于中国,自然碳排放也会相应较少。再者哈国能源强度效应为-193.66%,远低于中国能源强度对碳排放的贡献率,这也说明哈国近年技术进步较快,能源利用率有较大的提高。

5.文章立足于两国同为碳排放量大的发展中国家的共性,并且近年两国都已把节能减排上升到国家战略层面,为此,探讨在“丝绸之路经济带”建设以及中国经济新常态的背景下,两国在节能减排领域合作的可能合作空间。

(二)节能减排机制设想

鉴于中哈两国在政府、企业、民间各层面已有良好的合作基础,在倡导低碳经济发展、生态文明建设的背景下,且两国存在碳排放状况不佳的共同特征,需要探索两国跨领域的节能减排合作。碳排放问题与“节能减排”一脉相承,中哈两国应积极展开节能减排领域合作,减少碳排放,优化能源消费结构,发展节能减排经济,可实现互惠互利,也是履行国际义务的应有举措,两国在这一问题上应保持高度一致。两国应加深政治互信,加强节能技术合作,实现由高层到地方的统一,开拓节能减排深层次、宽领域的可能合作空间,实现两国合作的蓝天碧水。节能减排机制构想具体措施如下:

1.加强政府间互信,建立全方位、多层次的政府对话交流机制。政府是国际间合作的主导力量,中哈两国政府定期交流节能减排经验,从政府层面加深节能减排意识;纵观国际节能减排成功的典范,如德国在节能减排立法上就有一套完整的法律体系,两国政府在关于节能减排法律制定上,可加深经验交流;政府推动节能减排相关的可再生能源开发以及清洁能源等合作项目,改善两国能源消费结构,发展节能减排经济,实现减少碳排放与发展经济双赢;建立中哈两国节能减排战略伙伴关系,为双方节能减排进行长远规划;同时在已有的中哈委员会、亚信峰会、欧亚能源论坛、上合组织等探讨节能减排经济发展的新标准和方向。

2.建立节能减排产业对接机制。从现有的能源产业合作跨越到新能源以及非能源领域的合作,开展中哈两国的节能减排产业博览会,共同研讨节能产业的合作与发展。通过节能产业对接机制将两国资源进行整合,延伸节能减排产业链条,实现优势互补,双方可在节能产业的开发、加工、贸易方面建立产业合作关系。

3.建立节能减排技术合作组织。技术是节能减排经济发展的基础,构建两国的节能技术研发小组。具体来说,建立科研单位及企业为主体节能合作科技与人才交流长效机制;两国建立节能减排科技合作示范基地,加强科技与人才的交流。企业是技术信息交流和研发的载体,在企业间建立节能技术交流组织,研讨新技术,尤其是在高耗能的工业中加强技术投入。

4.建立节能产业信息数据库。跨国的产业合作在信息交流方面需要合作信息咨询与服务机制,为双边合作提供服务保障。建立信息共享平台,可提供节能减排有关项目的投资、市场供需情况;为企业投融资提供担保,对节能合作项目进行风险评估等。

5.建立节能减排文化交流机制。两国政府应高度重视在节能减排领域有着共同的责任,应共同应对全球气候的挑战;建立更广阔的网络交流平台,宣传节能减排知识,并通过两国政府、企业、社会组织引导公民广泛参与节能减排,树立节约、绿色消费观念,让节能减排意识深入两国民心,实现跨区域、全方位的节能减排。

[1]York R,Rose E A,Dietz T,STIRPAT,IPAT and ImPACY:Analytic tools unpacking the driving forces of environment impacts,Ecological Economics,2003,(3):351-365.

[2]Fridel B,Getzner M.Determinants of CO2emissions in a small open economy[J].Ecological Economics,2003,45(1):133-148.

[3]Tester J W.et al.Sustainable Energy:Chooseing among Option[M].US:MIT Press,2005.

[4]Tapio P.Towards a theory of decoupling:degrees in the EU and the case of the road traffic.In Findland between 1970 and 2001[J].Journal of Transport policy,2005,(12):137-151.

[5]赵欣,龙如银.考虑全要素生产率的中国碳排放影响因素分析[J].资源科学,2010,(10):1863-1870.

[6]汪莉丽,王安建,王高尚.全球能源消费碳排放分析[J].资源与产业,2009,(04):6-15.

[7]孙秀梅,周敏,綦振法.山东省碳排放演进特征及影响因素的实证研究[J].华东经济管理,2011,(07):11-15.

[8]文淑惠,王海婷,禤巨能.云南省产业结构调整的能源消费效应及碳排放分析[J].学术探索,2012,(03):74-77.

[9]朱勤,彭希哲,陆志明,吴开亚.中国能源消费碳排放变化的因素分解及实证分析[J].资源科学,2009,(12):2072-2079.

[10]雷厉,仲云云,袁晓玲.中国区域碳排放的因素分解模型及实证分析[J].当代经济科学,2011,(05):59-65,126.

[11]周建,易点点.中国碳排放省级差异及其影响因素与减排机制研究[J].上海经济研究,2012,(11):65-80.

[12]IPCC(2008)COP/CMP3 Decisionsand Resolution[EB/OL].http://unfccc.int/meetings/cop13/items/4049.php Retrieved,2010-03-05.

[13]王长建,张小雷,杜宏茹,汪菲,李俊,张新林,倪天麒.哈萨克斯坦能源消费的碳排放动态演进分析[J].干旱区地理,2013,(04):757-763.

[14]HE Hongbing.Hactors Analysis of Influencing China’s Carbon Emission[D].Huazhong University of science and technology,2012.

——基于“丝绸之路经济带”背景