创制性政策的执行机制研究*

——基于政策学习的视角

杨宏山

创制性政策的执行机制研究*

——基于政策学习的视角

杨宏山

政策执行力是国家治理能力的应有之义。在激励理论的基础上,引入中央政策的明晰度、地方政府的学习能力两个自变量,构建政策执行的新模型,可分为四种不同的模式。政策执行既是采取行动的过程,也是增进认知的过程,学习机制在其中发挥根本性作用。地方政府的学习能力受制于本地的财政能力、领导人的创新意愿、政策问题的显著性以及可利用的智库资源等。提升创制性政策的执行力,需要提升地方政府的学习能力,在政策学习中细化政策内容。

创制性政策;学习能力;政策执行力;地方政府

政策执行力是中国改革过程中广受关注的一个现实问题。推进国家治理体系和治理能力现代化,不仅要提升顶层设计、战略规划和科学决策能力,也要提升地方政府的政策执行力。在中共中央就全面深化改革做出战略部署之后,如何贯彻落实这些重大决策,确保到2020年全面完成改革任务,在重要领域和重大议题上取得决定性成果,已经成为中国新一轮改革的重要问题。

在政策执行的理论分析中,一种流行性思路是以政策内容完备为前提预设,认为政策执行就是采取行动落实公共政策,保证实施手段、行政流程、执行标准与政策规定相一致。然而,对于一项创制性政策来讲,在其刚出台时,由于认知尚不充分,政策内容大多并不完备,决策者往往只是提出总体性要求,并未规定具体目标和政策手段。①本文界定的创制性政策是相对于一般性政策而言的。前者是为了填补政策空白或从总体上改变现有政策而出台的新政策,它提出新的价值导向,而政策内容相对模糊,有待在学习中增进认知,进一步细化政策目标和工具;后者是随着认知水平的提升而制定的实施细则,它对政策目标和工具的规定更为翔实,更具有可操作性和可评估性。美国公共政策学者马特兰德发现,在政策制定过程中,为了减少在合法性阶段面临的争议和冲突,新政策也会对政策目标做模糊化处理。[1]当政策内容不完备时,执行部门既要增进政策认知,也要结合实际细化政策方案,为政策执行提供操作化的行动路径。中国改革不是一揽子的理性制度设计,而是“利用各种形式的实践和实验进行学习获取必要的经验教训,进而调整政策目标和政策工具以回应不断变化的社会环境”[2]。创制性政策既要通过执行转化为实际结果,也要在执行中检验、调整和不断完善政策内容。

本文从政策学习的视角构建政策执行力的一个理论模型,讨论政策执行中的学习使命及学习能力的影响因素。这一研究的目的在于为提升创制性政策的执行力提供更为清晰的路线图。

一、政策执行力的两种理论

在单一制的制度结构下,上下级政府之间存在命令—服从关系,中央政府不仅提出施政目标,还要求地方政府执行中央政策和指令,将政策目的和目标转化为实际结果。中央政策通过自上而下的途径进行传播,对各级地方政府都具有约束力。然而,地方政府也会采取拖延性、象征性策略,致使中央政策不能落到实处。政策执行力的影响因素很多,美国公共政策学者奥图尔梳理了100多篇政策执行研究文献,发现其中涉及300多个变量。[3]在中国政策执行研究中,激励因素一直是学界关注的关键变量,并形成了两种竞争性观点:一种观点关注中央对地方的政治激励,认为地方政府和当事官员具有自利性,如果缺乏晋升激励和问责约束,政策执行就会出现“上有政策、下有对策”现象;另一种观点则聚焦于中央对地方的经济激励,认为经济利益对地方政府行为的影响更为显著。

政治激励论凸显了上下级政府之间、行政部门之间的利益冲突,认为上级政府(部门)提供的政治激励发挥了更大作用,提升政策执行力的根本路径在于强化监督和问责机制。周黎安提出了“晋升锦标赛”概念,将中国经济奇迹视为干部晋升激励制度的结果,认为地方官员执行中央政策的根本动机在于职位晋升。[4](P99)郁建兴、高翔分析了中国地方政府行为的制度环境,认为横向问责机制不健全和纵向问责机制有限性,导致地方政府选择性履行职能,提出只有完善政治问责机制才能确保地方政府全面履行职能。[5]

与政治激励论的逻辑不同,经济激励论认为,预期经济收益对地方政府执行中央政策的影响更具根本性,如果执行一项政策能够增加财政收益或获取附加性优惠政策,地方政府就会真正行动起来,将政策目标转化为实际结果。钱颖一提出,行政和财政分权扩大了地方政府的自主权,为地方政府发展经济提供了强激励,为了谋求财政收益最大化,地方政府在政策执行中采取了市场亲善性行为。[6]实证研究发现,20世纪90年代以后,中国地方财政支出存在结构性偏向,即偏好于促进经济增长,优先保障基础设施和重点项目建设支出,而对社会管理和公共服务领域的政策执行不力。[7]

政治激励论和经济激励论对理解中国地方政府的政策执行力具有一定解释力,但两者也都存在局限性。根据上述理论,在同样的激励机制和强度下,政策执行将会形成相同的产出和结果。然而,对于同一项政策,在同样的激励和约束强度下,地方政府的政策执行结果却存在差异性:有的地方政府通过建立学习机制,进一步细化政策内容,并根据本地情况探索新机制、新工具,政策执行取得了超乎预期的成效;有的地方政府只是转发上级文件,并未建立专门的政策学习机制,政策执行未能实现预期目标,甚至连执行都难以持续。政策执行既是落实上级政策的行动过程,也是理解政策意图、分解政策目标、探寻执行工具的学习过程。地方政府的学习和创新能力不仅影响到对政策意图的理解,也影响着政策工具的开发应用,进而影响执行结果。

可见,在自上而下的激励因素与地方政府的政策执行力之间还存在一个中介变量,即地方政府的学习能力,它是激励因素对政策执行力产生影响的实质性的和内在的原因。由于认识到学习机制在政策过程中的重要性,美国公共政策学者萨巴蒂尔、詹金斯-史密斯提出“政策导向的学习”(policy-oriented learning)概念,指出“以政策为导向的学习是在人们针对价值的权威分配和运用政府政策工具维护自身利益、展开相互竞争这一政治过程的背景下发生的”[8](P44)。这种政策学习不同于为了寻求“真理”而展开的自由探索,它具有明确的目的性和导向性,并致力于探寻有效的政策工具。鉴于学习能力对政策执行结果的关键作用,本文引入这一中介变量,探究激励因素对政策执行力产生影响的内在机理,进而探讨提升创制性政策执行力的路径选择。

二、政策执行的分类模型

在中国政治制度下,决策权高度集中于中央党政系统。在党委集体领导和个人分工负责相结合的制度安排下,中国政策过程的显著特点是政治与行政相互交融,没有明确的界限,政治决策关注于重大问题和总体方案,行政决策负责细化政策内容。对于填补空白或改变已有规定的政策创制,由于认知的有限性,为了减少决策偏差,新政策刚提出时,决策者往往仅提出价值导向和总体性要求,并不规定具体目标和政策工具,授权中央部门和地方政府根据实际情况制定实施细则。[9]可见,公共政策并非都有明确的政策目标和工具。作为一项创制性政策,新的价值导向则是不可或缺的构成要素。从政策执行看,除国防、外交、海关事务之外,大多数领域的公共政策都由地方政府负责实施。当政策内容不够明晰时,有效的政策执行依赖于建立学习机制,在学习中领会政策精神,细化政策目标,探索新的行动工具。

美国政治学者林德布洛姆指出,公共政策并非一经制定就不可动摇,相反,公共政策总是“不断地被制定并修正”,每次修正都是根据实践对现行政策做出渐进的、边际性的小调整。[10]考察改革开放以来中国社会转型历程可以看到,它并不是照搬国际机制的整体制度设计,也不是一味地埋头苦干的结果,而是针对现实问题,不断地对现有政策进行调整的结果。在此过程中,地方政府并非被动执行,而是会根据本地情况采取调适性策略,努力实现更好的结果。有学者将这种发展路径称为“边干边学”模式。[11]地方政府开展政策学习不仅有利于提升执行效果,也有利于完善中央政策。创制性政策出台以后,中央政府也要总结各地的创新性探索,调整和优化政策内容。

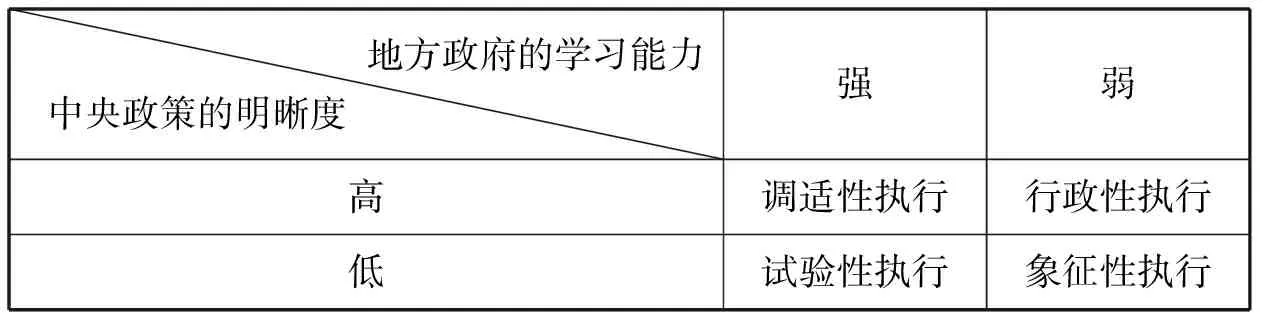

根据中央政策的明晰度、地方政府的学习能力两个自变量,我们可以区分出四种不同的政策执行模式(表1)。

表1 政策执行的四种模式

政策明晰度是指一项公共政策对政策目标、政策工具的规定情况。由于有限认知的原因*现代认知科学的研究表明,个体通常借助某种认知模式来组织认知资源从事认知活动。个体的心智只能根据自身的认知对外部输入的信息进行分类。参见Friedrich A.Hayek.The Sensory Order: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology.Chapter Ⅰ.Chicago: University of Chicago Press,1952。,任何决策者都不可能完全知晓政策问题和环境状况,也不可能准确预见其演化的各种可能性。政策制定只能基于有限理性,关注矛盾突出的公共问题,在认知演化的基础上制定新政策。从本质上讲,公共政策都是不完备的规则体系。一般而言,一项公共政策由政策目的、政策目标和政策工具三个要素组成。其中,政策目的即基本的价值定位,它反映了决策者的价值偏好和取向;政策目标是为解决特定政策问题而期望实现的结果、指标或效果;政策工具是达成政策目标的手段。公共政策一般都会提出价值取向,向执行者传递决策者的价值偏好,而对政策目标和工具的规定则不尽然。[12]当对政策问题的认知较为充分时,公共政策一般会明确规定政策目标,反之,决策者则可能予以模糊处理。一项新政策有可能明确规定政策工具,也可能并不提及,给予执行者较大的自主行动权。

地方政府的学习能力是指在政策实施过程中,地方政府利用自身实践和外部信息开展具有明确目标导向的学习,在学习中细化政策方案、创新政策工具的能力。地方政府的政策学习能力,包括政策理解能力和政策创新能力两个方面:前者表现为了解政策背景、领悟政策精神、熟悉政策内容的能力;后者是在政策理解的基础上,提出新的思路、手段和方法,以更好地实现政策目的和目标。美国政策学者萨巴蒂尔和佩尔基指出,以政策为导向的学习会引发为实现政策目标,而在一定时间内试用一系列指导性工具和实施机制。[13]从学习源看,政策学习包括内生学习和外部学习两个方面[14]:前者从自身实践中汲取经验教训;后者从其他地区以及国外实践中获取启示,提出新的思路和政策工具。通过政策学习,地方政府可将自身经验和外部启示应用于政策执行,以更好地解决实际问题。

(一)调适性执行

当政策内容明晰、地方政府的学习能力也很强时,政策实施会形成调适性执行模式。在这种情况下,公共政策不仅具有明确的目标导向,还清晰界定了执行机构和当事官员的职责,以及在落实政策时需要应用的手段和方法;同时,执行机构具有很强的学习和创新意愿,能够快速发现问题、形成新思路、探索新方法、应对新挑战。这样,执行者会根据环境和问题的变化,及时对政策实施做出局部调整,以更好地实现政策目标。

在调适性执行模式下,执行者既要细化政策方案,又要对部分操作性内容做出变通。美国政治学家马奇和奥尔森指出,政治行为的基本逻辑在于对恰适性的追求。[15](P160)公共政策经正式程序出台以后,在一定时期内具有稳定性。在实践中,当操作性规定与实际情况不相契合、不利于实现政策目标时,学习能力强的执行者就会探索新的政策工具。一些研究发现,在中国政策过程中存在自下而上的“变通”现象,执行者在未得到政策制定者的正式准许、未通过改变政策的正式程序的情况下,自行做出改变原政策中某些部分的决策,从而推行一些新规则,变通后的规则依靠实际绩效而获得合法性,最后通过正式程序成为公共政策的组成部分。[16](P554-583)这种“变通”现象就是对调适性执行的一种形象表达。

(二)行政性执行

这一模式的发生背景是政策内容明晰,而执行机构的学习能力不强。在此情境下,政策文本明确了政策目标和工具,政策执行具有清晰的实施路线图;执行机构的学习能力不强,在政策实施中汲取经验教训的能力有限,不能根据环境变化对执行目标和手段做出调适。在单一制的组织制度下,地方政府有责任执行中央政策和指令,确保中央政府的价值诉求和治理目标得到落实。如果地方政府的学习能力不强,政策执行就会按图索骥,一切从政策规定出发,强调令行禁止、不打折扣,严格按照规定办事。

行政性执行依托于行政科层组织,授权专门机构履行职责,并根据工作量拨付业务经费,将政策实施纳入常态运作之中。在行政性执行模式下,公共政策明确规定了政策目标、实施方式、运作流程和评估标准,政策执行根据指令行事,并接受自上而下的监督和考评。由于学习能力较弱,在面临复杂环境和不利条件时,执行者往往感到手足无措,不能从实践中获取经验教训,无法找到解决问题的更有效办法。

(三)试验性执行

当政策内容不明晰而地方政府的学习能力很强时,政策实施就会形成试验性执行模式。在这种情况下,决策者明确意识到政策问题并纳入政策议程,但对解决对策的认知很不充分,对政策目标和工具也存在争议。于是,新政策只是提出价值导向和总体原则,不明确规定具体目标和措施,执行机构具有较大自主权。在此情境下,学习能力强的地方政府就会主动采取行动,探索恰适的政策目标和实施手段。为了提升新政策的公信力,决策者也会提供一定的政策优惠,支持地方政府开展政策试验。

地方政府既可以从本地实践中吸取经验教训,也可以从其他地区以及国外的政策创新中获得启迪、灵感。一个地区解决同类问题的创新性实践,经由一定的信息传播途径,会引起其他地区关注并学习。通过借鉴其他地区的创新实践,地方政府会试用一些新的政策工具和实施机制。试验性执行不仅有利于探索新的政策工具,也为完善新政策提供了试错机会。

(四)象征性执行

当公共政策的内容不够明晰、地方政府的学习能力不强时,政策实施则会采取象征性执行模式。一项政策的目标和工具不清晰,就难以对执行者提出刚性的任务指标和时限要求,也难以对执行结果进行评估考核。在这种情况下,学习能力弱的地方政府就只能停留于做表面文章,更多地着眼于组织形式性、仪式性活动,如召开座谈会、转发政策文件、媒体宣传报道等,难以迈出有实质意义的步伐。在干部考核的压力下,学习能力弱的地方政府也可能先观望其他地区的行动,然后采取模仿行动。

当公众高度关注某一社会问题时,政策模糊也可能是决策者的一种回应策略。一些突发事件会引起公众和媒体关注某一问题,要求政府采取应对措施。为维护政府公信力,决策者有必要将焦点问题列入政策议程,出台应对政策。在认知不充分的情况下,决策者会对政策目标和工具进行模糊化处理。此时,政策制定更多地传递了政府致力于解决问题的一种态度,决策者也没有期望政策制定能够立即取得效果。

三、政策执行中的学习使命及影响因素

(一)政策执行中的学习使命

政策执行既是采取行动将政策目标转化为结果的过程,也是通过政策学习增进认知的过程。美国哈佛大学公共政策学者彼得·霍尔指出,在公共政策领域,学习是一种“根据过去政策的结果和新的信息,调整政策的目标和技术的有意尝试,以更好地实现政府的最终目标”[17]。政策制定需要通过学习这种活动,改变已有的信念系统和价值偏好,提出新的政策方案,构建倡导联盟,并争取获得共识性支持。[18](P41、44)政策执行和评估也要通过学习途径发现问题,完善政策方案,更好地实现政策目标。

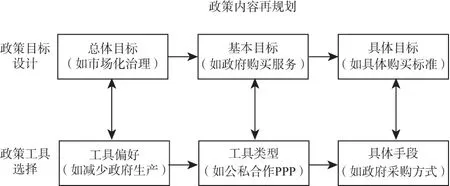

政策执行中的学习使命包括理解和创新两个层次:理解是政策学习的第一层次,它通过阅读、讲座、会议等途径,获得政策内容的全面信息,形成对一项公共政策的认知模式;创新属于更高层次的学习要求,它通过分析研究和开展实践活动,获得新的认知、经验和方法,进而对政策内容进行再规划,将政策目标变成操作性很强的行动方案,并安排恰当的政策工具。

公共政策的目标可分解为总体目标、基本目标和具体目标三个层次。总体目标是高度抽象的宏观目标,它反映了决策者对政策执行运作机制的基本偏好。澳大利亚公共行政学者马克·康西迪从治理偏好的视角,将政策执行分为法律治理(legal governance)、社群治理(corporatist governance)、市场治理(market governance)和网络治理(network governance)四种模式,它们在运作机制上具有各自的偏好。[19](P21-36)美国公共政策学者戈德史密斯和埃格斯从公私合作程度、网络管理能力两个维度,将政策执行区分为层级制政府(hierarchical government)、第三方政府(outsourced government)、协同政府(joined-up government)、网络化政府(networked government)四种模式。[20](P18)这种对治理模式的界定,就属于总体目标的范畴。政策执行的第一要务是确定总体目标,它影响着基本目标和具体目标的选择。基本目标介于总体目标和具体目标之间,它规定了不同治理模式的外部边界。例如,在市场治理模式下,需要识别市场失灵领域,确定矫正市场失灵的基本手段和工具类型。具体目标属于操作层次的目标,它为基层行动者设置了明确的量化目标和考核标准,中央政策常常不明确提及。

与上述三个层次的政策目标相对应,政策工具也可分为工具偏好、工具类型和具体手段三个层次。工具偏好反映了执行者为实现总体目标而对政策工具的主观倾向。[21]在特定政策领域,执行者可能偏好于国家干预,也可能偏好于市场治理、社群治理或网络治理的政策手段。在某一工具偏好下,政策工具还存在不同类型。根据政府机构的介入程度,政策工具可分为自愿性工具、强制性工具和混合型工具三种类型。[22](P144)其中,自愿性工具包括家庭、社区、志愿性组织、市场等形式,强制性工具有管制、公共事业、政府生产等形式,混合型工具介于两者之间,主要有信息发布、劝诫、补贴、产权拍卖、税收、使用费、政府购买服务等。工具类型的选择需与公共政策的基本目标相协调。具体手段是在对工具类型做出选择之后,进而确定实施方式及运作标准。以政府采购为例,它涉及确定采购对象、采购方式、运作程序等操作性安排。见图1。

图1 创制性政策执行流程

对于全国性政策来讲,由于各地的政策环境差异较大,中央政策一般只对总体目标和工具偏好做出规定,不明确规定具体目标和手段。对于新出台的重大改革政策,为了减少决策偏差,中央政府在全面实施前会选择少数地区开展政策试验,授权其暂不执行相关规定,探索新的政策机制和手段。这种政策试验经常伴随着政策优惠和财政支持,对于试点取得成效的,主事官员也更可能获得晋升机会。随着政策试验的推进,中央政府通过总结可复制的地方性经验,将其纳入国家政策之中,在更大范围予以推广。逐渐地,创制性政策的目标和工具就会越来越明晰化,政策执行随之走向规范化。在创制性政策的制定过程中,也可能出现认知偏差甚至错误,导致政策目标与工具不相协调,学习能力强的执行者则会采取调适性行动。

可见,在多层级的政府体系中,地方政府执行上级政策的具体模式受制于政策内容的明晰度以及自身的学习能力。对于内容不完备的创制性政策,提升执行力的根本在于识别学习能力强的地方政府,给予必要的政治和经济激励,支持其建立专项学习机制,通过政策试验增进认知,进而完善政策内容。决策机构也要建立学习机制,及时总结地方性经验,加强顶层设计和规划,提升公共政策的明晰度。随着政策内容越来越清晰,政策执行就会转向新的运行模式(见图2)。

图2 创制性政策执行的模式演化

(二)政策学习能力的影响因素

一项创制性政策在刚提出时,政策内容大多比较模糊,它只是传递了新的治理理念和目标取向,尚无明确的政策目标和工具。在这种情况下,如果不能建立政策导向的学习机制,不能在学习中细化政策方案,政策执行就会无所依据,不得已只好采取象征性策略。在政策内容模糊的情况下,执行机构不真实付诸行动,往往也不至于被问责。如果决策者急于推进一项改革,就需要提供选择性激励,支持学习能力强的地方政府开展政策试验,结合本地情况推进政策创新,并在试验中检验其实际效果。

政策创新是建立专项学习机制的结果,提升地方政府的政策创新能力,首先要探寻影响政府学习能力的主要因素。西方政策学者围绕这一问题进行了大量实证研究,形成了两种解释模式。内部因素决定论认为,地方政府的学习和创新能力是自身政治、经济和社会特征的结果,其动力主要来自系统内部的激励和促进因素。外部扩散模型论认为政策创新是地方政府之间相互交流和学习的结果。[23](P227)

总结起来,地方政府的政策学习能力主要受到以下几个因素影响:

(1)本地的经济实力和财政能力。政策学习需要投入人力和财力资源,创新性试验更是要增加大量财政支出,而其收益具有滞后效应,因此经济实力和财政支持是地方政府学习能力的先决条件。密歇根大学公共政策学者杰克·沃克对美国州政府创新能力的实证研究发现,经济发展水平高的州更可能采纳新政策,“一个州的经济能力对广泛的公共服务和专业化的立法机构的财政支持,是创新倾向的最终决定性因素”[24]。考察中国地方政府创新奖(2001—2012)前六届获奖项目的地区分布,可以看到经济越发达的地区,地方政府的创新活动越活跃,东部地区获奖项目占总量的60%以上,远超过中部和西部地区。*中国地方政府创新奖创设于2000年,每两年组织一次评奖。前六届共有135个项目获奖,其中东部地区占61.4%,西部地区占26.7%;中部地区占11.9%。这些数据系汇总“中国地方政府创新奖”官网相关信息形成。

(2)地方领导人的政策创新意愿。除了本地经济因素外,地方领导者的个人能力也是重要的影响因素。地方领导者的受教育程度高、阅历深、视野宽,对新事物的接受能力会更强。作为政治企业家,如果地方领导人有意推进政策学习和创新,就会产生很强的学习型创新驱动力。有研究对中国地方政府创新奖入围项目进行分析发现,58%的创新思路由“某位有见识的领导者率先提出”[25]。

(3)政策问题的显著性。政策学习的源泉之一来自于汲取已有实践的经验和教训。通过检视过去的实践,在反省中总结经验,更可能优化政策目标、政策工具和技术标准。一个地区的政策问题如果不显著,针对现实问题的思考和反省就难以深入,汲取的经验教训就只是局部的、碎片化的认知。如果政策问题具有代表性和典型性,根据现状和问题提出的改进措施就有普遍意义,地方性创新积累的经验也更有推广价值。

(4)可资利用的智库资源。除了汲取自身在实践中的经验教训外,政策学习的另一个源泉来自于政策过程的外部,包括其他地方乃至国外的创新经验。一个地方的政策创新取得成效,会引起其他地方跟进仿效。地方政府对外部的学习源保持敏感,有赖于一定的智库支持,包括内部的政策研究机构,以及独立于政府系统之外的智库资源。凭借可资利用的智库资源,地方政府更易于获取政策创新的新实践、新知识、新信息,并从中得到启迪,产生政策创新的灵感。

四、结论

通过梳理政策执行的已有理论,我们发现激励理论不能解释在相同的激励机制下各地政策执行结果的差异性。本文通过引入地方政府的学习能力这一变量,区分了政策执行的四种模式,清晰地揭示了激励因素对政策执行力产生影响的内在机理。当政策内容不明晰时,政策执行力在根本上受制于地方政府的学习能力。如果地方政府有意愿、有条件建立专项学习机制,则可在学习中增进认知,进而细化政策内容,提升政策执行力。

地方政府的学习能力不仅为理解中国制度环境下的政策执行机制提供了一个理论视角,也为完善创制性政策提出了明确的路径。创制性政策在建构中执行,也在执行中走向完善。学习机制不仅是提升政策执行成效的根本保障,也是完善政策内容的基本路径。推进创制性政策走向完善,关键在于给予必要的政策优惠或财政支持,支持学习能力强的地方政府建立专项学习机制,结合本地情况开展试验性执行,进而将成功的地方经验纳入国家政策之中。对于内容明晰的公共政策,也要支持地方政府发现问题,反馈信息,提出对策,在授权范围内采取调适行动。

这一研究表明,行政性执行并非政策执行的最佳模式。当政策内容明晰且与实际环境相契合时,行政性执行有利于提升政策绩效。当决策者对政策问题和解决对策的认知并不充分、政策内容不够明晰时,选择学习能力强的地方政府开展政策试验,不仅是提升执行力的有力保障,也是增进政策认知、完善政策内容的重要途径。地方政府的政策学习能力是自身因素和外部因素相互作用的结果,它受制于本地的经济实力、领导人的学习意愿、政策问题的显著性、可资利用的智库资源等。一个地区的经济资源和财政能力越强,领导人的政策学习和创新意愿越强、政策问题越显著,可资利用的智库资源越丰富,地方政府的政策学习和创新能力也越强。

[1] Matland,R.E.“Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation”.JournalofPublicAdministrationResearchandTheory,1995,5(2):145-160.

[2] 王绍光:《学习机制与适应能力:中国农村合作医疗体制变迁的启示》,载《中国社会科学》,2008(6)。

[3] O’Toole,L.Jr.“Policy Recommendations for Multi-Actor Implementation: An Assessment of the Field”.JournalofPublicPolicy, 1986, 6 (2):181-210.

[4] 周黎安:《转型中的地方政府:官员激励与治理》,上海,格致出版社、上海人民出版社,2008。

[5] 郁建兴、高翔:《地方发展型政府的行为逻辑及制度基础》,载《中国社会科学》,2012(5)。

[6] Qian,Y.& B.R.Weingast.“China’s Transition to Markets: Market-Preserving Federalism,Chinese Style”.JournalofPolicyReform,1996,1(2):149-185.

[7] 傅勇、张晏:《中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价》,载《管理世界》,2007(3)。

[8][18] 保罗· A·萨巴蒂尔、汉克·C·詹金斯-史密斯:《政策变迁与学习:一种倡议联盟途径》,北京,北京大学出版社,2011。

[9][12] 杨宏山:《政策执行的路径—激励分析框架》,载《政治学研究》,2014(1)。

[10] Lindblom,C.E.“The Science of ‘Muddling Through’”.PublicAdministrationReview,1959,19(2): 79-88.

[11] 王正毅:《理解中国转型:国家战略目标、制度调整与国际力量》,载《世界经济与政治》,2005(6)。

[13] Sabatier,P.A.& N.Pelkey.“Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policy-Making: An Advocacy Coalition Framework”.AdministrationandSociety,1987, 19(2): 236-263.

[14] Bennett,C.J.& M.Howlett.“The Lessons of Learning: Reconciling Theories of Policy Learning and Policy Change”.PolicySciences,1992,25(3): 275-294.

[15] March,J.G.& J.P.Olsen.RediscoveringInstitutions:TheOrganizationalBasisofPolitics.New York: The Free Press,1989.

[16] 王汉生、刘世定、孙立平:《作为制度运作和制度变迁方式的变通》,载应星等编:《中国社会学文选》,下册,北京,中国人民大学出版社,2011。

[17] Hall,P.A.“Policy Paradigms,Social Learning and the State:The Case of Economic Policy-making in Britain”.ComparativePolitics,1993, 25(3):275-296.

[19] Considine,M.EnterprisingStates:ThePublicManagementofWelfare-to-work.Cambridge: Cambridge University Press,2001.

[20] 斯蒂芬·戈德史密斯、威廉·D·埃格斯:《网络化治理:公共部门的新形态》,北京,北京大学出版社,2008。

[21] Howlett,M.“Governance Modes,Policy Regimes and Operational Plans: A Multi-Level Nested Model of Policy Instrument Choice and Policy Design”.PolicySciences,2009,42(1):73-89.

[22] 迈克尔·豪利特、M.拉米什:《公共政策研究:政策循环与政策子系统》,北京,生活·读书·新知三联书店,2006。

[23] 弗朗西丝·司图克斯·贝瑞、威廉·D·贝瑞:《政策研究中的创新和传播模型》,载保罗·A·萨巴蒂尔:《政策过程理论》,北京,生活·读书·新知三联书店,2000。

[24] Walker,J.L.“The Diffusion of Innovations among the American States”.TheAmericanPoliticalScienceReview,1969,63(3) : 880-899.

[25] 杨雪冬:《过去10年的中国地方政府改革——基于中国地方政府创新奖的评价》,载《公共管理学报》,2011(1)。

(责任编辑 林 间)

On Implementation Approach of Innovative Policy: The Perspective of Policy Learning

YANG Hong-shan

(School of Public Administration and Policy, Renmin University of China, Beijing 100872)

The ability to implement policies is a constituent part of a state’s overall governance capability. The author attempts to construct a new model of policy implementation based on China’s central-local structure. The two key variables, the explicitness of central government’s policy, and learning capability of local governments, are identified to form four types of policy implementation. Learning mechanism plays a key role in policy implementation. The learning capability of local government is subject to local fiscal capacity, local leader’s innovation intention, prominence of policy issues, as well as available think-tank resources. Given the institutional arrangements of Chinese government, effective implementation of innovative policies depends upon providing selective incentives to the local governments which have strong dynamics for policy learning. For successful local experience, the central government needs to incorporate them into public policy in time.

innovative policy; learning capability; policy implementation; local government

杨宏山:法学博士,中国人民大学公共管理学院教授(北京 100872)

* 本项研究受到中国人民大学“985工程”的支持。