理性主义与建构主义:国际政治经济学的折中方法

谢 磊

(中共中央党校研究生院 北京 100091)

一般认为,国际政治经济学(IPE)主要借鉴的是作为发达社会科学的经济学的研究工具,其主要基本假定包括经济人假定、稀缺性假定、国际无政府状态和不确定性,其主要理论工具有新制度经济学、公共选择理论以及理性选择理论,其核心概念是利益和制度等。[1]二战以来,国际社会发展的一个重要特点就是各种国际制度的不断增多,世界各国的相互依赖程度逐渐加深,世界日益成为一个相互联系的整体。按照罗伯特·基欧汉(Robert Keohane)对于国际制度的经典定义,国际制度指持续的、相互关联的正式与非正式规则体系,主要包括三种形式:(1)有着明确规定规则和章程的政府间国际组织和非政府组织,如联合国和国际红十字会;(2)国际规则,即政府之间经协商同意和达成的涉及某一问题领域的明确规则,如海洋法、国际货币体系等;(3)国际惯例,指有着非明确规定和谅解、可以帮助国际行为体协调各自的行为,达到期望值趋同的非正式制度,如未以明文确定下来之前的外交豁免、非世贸组织国家之间相互给予最惠国待遇的国际互给行为等。[2]作为理性经济人的国家,在考虑是否加入国际制度或是遵循国际制度相关规定的时候,总是基于成本-收益的分析,因此按照同属理性主义的新现实主义和新自由主义的理解,国家加入国际制度可以归纳为以下原因:新现实主义认为,国际制度无非是国家权力分配状况的表现,反映的是国际体系中各个国家实力分布的状况,作为国际体系中最为重要行为体的国家不会允许国际制度成为自治的行为体,国家之所以建构国际制度,主要是为了实现它们自身的国家目标,[3]或者按照霸权稳定论的解释,国际制度实际上就是霸权国家建立起来维护自身利益的工具。[4]二是新自由主义的观点,即国际制度的作用,通过提供信息、减少交易成本、帮助解决分配冲突,更重要的是减少欺骗,制度能够缓和无政府状态,促进合作。[5]在现实层面,国际制度体现了市场与国家的互动关系;[6](P13-32)但是国际制度的存在,实际上反映了它们建立时占主导地位的权力分配关系,[7](P202)主要体现为主导国家的偏好,其中隐含的一个结论就是这种偏好将损害其他国家的利益。例如作为二战后世界金融秩序基础的布雷顿森林体系确定了以美元为中心的世界货币体系制度,如果仅从理性主义的角度分析,很难理解包括英国在内的国家为什么会支持这一体系的建立:二战前,虽然以英国为主导的金本位制度已经瓦解,但是英国依然在国际货币体系中占据主导地位,而二战后世界货币体系由金本位制向美元本位制的转变带来的一个重要问题是,英国是否真的甘心让出自己的金融霸权地位?实际上,当时负责建立布雷顿森林体系之一的英国人约翰·凯恩斯(John Keynes)也遭受到了英国议员的猛烈抨击,认为折中倡议损害了英国的利益。因此,如果仅仅只是从成本-收益角度进行分析,那么很难理解为什么这个国际制度能够存在(一个不可忽视的现实是,虽然以1971年的“尼克松冲击”和1973年的石油危机标志着布雷顿森林体系的瓦解,但是作为布雷顿森林体系重要组成部分的国际货币基金组织和世界银行等却依然运行良好的发展至今)。

20世纪80年代以来,以强调观念、准则和实践,以社会学方法论为准则的“反思主义”制度研究开始兴起。[8]以亚历山大·温特(Alexander Wendt)为代表的建构主义研究群无疑是这个群体的佼佼者,20世纪80年代末90年代以来由于他和其他建构主义学者的共同努力,国际关系理论界形成了新现实主义、新自由主义和建构主义三足鼎立之势。建构主义认为,确定国家或国家利益是行为体社会认同的结果。这些利益与认同或多或少的在主体间系统结构不断涌动,并由温特所称的共有理解、期望和社会知识构成。[9]按照建构主义的理解,国家不仅只是工具理性的,同时也是价值理性的。尽管卡赞斯坦(Peter Katzenstein)、基欧汉和克拉斯纳(Stephen Krasner)1998年发表在纪念《国际组织》创刊五十周年的特刊《世界政治理论的探索与争鸣》上的著名论文中曾经不无遗憾的指出:虽然建构主义在国际关系和安全领域已经获得了日益增长的成功,但是在国际政治经济学领域却不无沮丧的发现,对于许多经验研究我们并没有采取使用建构主义的方法。[10]

但是,从另一个角度来看,布雷顿森林体系的建立,可以归结为成员国共享一定的观念,正是由于这些共有观念的存在,使布雷顿森林体系从构想成为了一种现实。而事实上,许多的著作也开始采用建构主义的视角对国际政治经济学,特别是区域一体化进行研究,如阿米塔夫·阿查亚(Amitav Acharya)从观念角度对东南亚国家联盟发展历程进行研究的《建构安全共同体:东盟与地区秩序》,[11]迈克尔·巴尼特(Michael Barnett)关于阿拉伯地区秩序构建的重要著作《阿拉伯政治对话》,[12]玛莎·芬尼莫尔(Martha Finnemore)也在《国际社会中的国家利益》中专门用一章的篇幅对世界银行使各个国家重视贫困问题所起到的规范作用,从建构主义的角度进行了研究。[13]

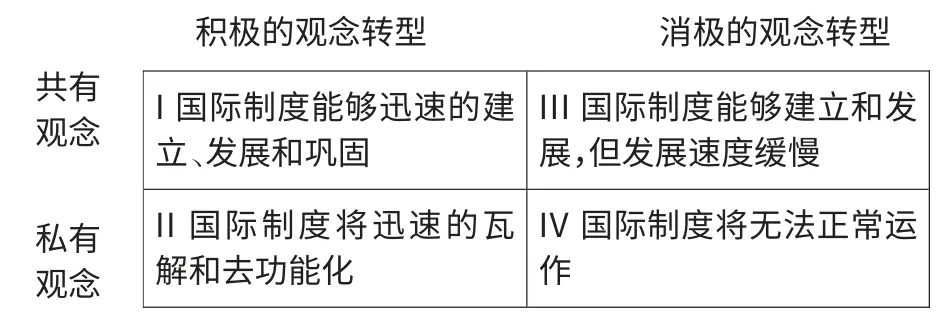

实际上,将一个国际制度的推动因素单纯的归结于只是物质层面或是观念层面都是不能让人满意的,正如巴里·布赞(Barry Buzan)敏锐指出的那样,新现实主义①的基础过于狭隘,导致了我们对构成国际关系的诸动机和联系问题表现出贫乏的看法,我们要考虑多种方面的因素,例如不同利益和身份之间的摩擦以及在以某种方式解决这种摩擦的必要性,便强有力地指向行为体和结构的相互构成。[14]对于国际关系的某些问题,特别是国际经济政治学中的一些问题,我们应该采取物质主义和观念主义相结合的方式。正是基于这点考虑,本文试图在物质因素和观念因素之间寻求一种折中,寻求国际政治经济学的第三条道路。而在文章的论述展开之前,首先需要对本文中几个重要的概念进行定义。物质因素主要是采用了沃尔兹(Kenneth Waltz)的经典定义,所谓的国际政治结构是由排列原则(无政府状态)、单元特性和实力分配构成,其中的排列原则和单元特性都是常量,因此国家间的关系主要由国家间的实力分配状况决定,这主要体现了国际关系中的物质层面因素。[15]而观念则可以被简单的定义为是主体间结构,是一种价值、规范、原则或是规则体系,借鉴马克斯·韦伯(Max Weber)的说法,有些观念是共有的,有些观念则是私有的;共有观念是不同行为体所共享的知识,形成了所谓的“文化”的社会结构,而私有观念是行为体(无论是个人还是国家)所拥有的独特知识,虽然它也可以形成社会结构,但是在通常情况下往往只是共有观念才能形成社会结构。[16]许多学者都对国际规则或是规范对于一个国家的影响做了相应的论述,如芬尼莫尔认为,国际组织教授(teaching)国家应该具有什么身份和观念,进而国家根据被教授的身份和观念定义自己的利益。安德鲁·科特尔(Andrew Cortell)和詹姆斯·戴维斯(James Davis)也论述了国际规则和规范对于国内政治的影响。[17]我将他们的观点总结为观念转型,是指一个国家改变自己以往的价值、规范、原则或是规则,而形成新的价值、规范、原则或是规则。观念转型的模式可以分为两种,一种是积极的观念转型,积极的观念转型是指一个国家主动的与其他国家发生互动关系,国家通过学习和合作,形成国际社会以往没有的价值、规范、原则或是规则。因为这些规范是在国家之间的互动过程中产生的,国家是自己的主人,代表的是国家自身的意志,因此这种转型的过程往往是迅速和具体的。如全球性的国际政府间组织在人类发展的很长一段时间里都没有存在,而在一战后期,时任美国总统的伍德罗·威尔逊提出了在战后建立一个国际组织来保证各个国家的政治独立和领土完整,在他的倡议下,各国接受了这一主张,并且迅速采取了行动,使国际联盟这一构想在很短的时间里变成了一种现实;而另一种则是消极的观念转型,是指一个国家被强迫性的,甚至是通过武力方式被动的接受国际社会中既有的价值、规范、原则或是规则,并将这些观念内化和内嵌,使其成为自己自身的观念模式,这些观念模式应该是事先就已经存在于国际社会当中,国家只是在这些观念存在以后才接受了这些观念。由于国家是被动接受这些观念的,因此对于这些不符合一个国家既往理解的观念,国家需要通过排斥和抵制再到学习的过程才能够真正接受,所以这一过程往往比较缓慢,需要长期的实践才有可能实现。但需指出的是,并不是所有被动的观念转型都可以实现,如果一个国家的内部抵制力非常强大,那么这个国家除了抵制和排斥国际社会的既有观念外,并不会上升到第二阶段即学习的过程(如朝鲜现政权所做的那样)。但是这不属于本文的讨论范围之内。本文假定的一个前提是国家通过几个阶段可以实现消极的观念转型,但是因为在这个过程中存在抵制过程,因此发展缓慢。可以如图1所示:

图1:国家消极转型的基本模式

文章主要讨论的是图1右边的部分。例如中国和日本在19世纪接受西方的价值体系时,当时的国内保守派对于这些思想持一种坚决抵制的态度,因此这两个国家只有是在通过世界列强的强制以及国内要求改革的利益集团长期的斗争以后,才逐渐接受的这些观念。还需要指出的另一点是,积极的观念转型并不意味着一定起正面效应的,也可能起到负面效应。国家在互动的过程中可能达成共识,也可能导致国家间的关系破裂;同理,消极的观念转型也具有类似的特点。

本文的基本论点是,国际制度的建立和存在,主要是基于各个国家对于本国物质利益和观念两个方面的共同考虑。作为单一理性人的国家,在考虑建立和发展国际制度的时候,自然考虑了物质层面的因素;但当集体行动的逻辑不断增强的时候,国际制度就可能会瓦解;但与此同时,观念也在国际制度的建构中起到了重要作用,可以将其分为共有/私有观念、积极/消极观念转型等四种。它们的排列组合也有四种形式,每种组合对于国际制度的影响各不相同。当(I)共有观念和积极的观念转型共同占据主导地位时,国际制度将迅速建立、发展和巩固;当(II)私有观念和积极的观念转型共同占据主导地位时,国际制度将迅速瓦解和去功能化;当(III)共有观念和消极的观念转型共同占据主导地位时,国际制度能够建立和发展,但发展缓慢;当(IV)私有观念和消极的观念转型共同占据主导地位时,国际制度将无法正常运作,甚至可能瓦解。本文试图从两个国际制度(布雷顿森林体系的发展过程以及新中国对于国际制度的态度演变)在不同时期的发展变化入手,对本文论点进行相应的论证。但是鉴于对于国际制度发展的理性主义研究已经有了很多,因此本文主要从观念角度,试图对这一论点进行证明。②

图2:观念、观念转型和国际制度

一、布雷顿森林体系的发展史:共有/私有观念和积极的观念转型

1944年在美国布雷顿森林召开的国际金融会议标志着战后国际金融秩序和以美元为中心的世界货币体系的确立。虽然苏联也在战后成立了经济互助委员会作为对美国成立该体系的回应,但实际上经互会在建立以后很长的一段时间里都没有发挥太大的作用;与之相反的是,作为战后国际货币制度基础的双挂钩制度虽然在1971年最终崩溃,但是在该次会议中确定的布雷顿森林体系的三大支柱:国际货币基金组织、国际复兴与开发银行(IBRD,后成为世界银行的一部分)和关税与贸易总协定(1995年世界贸易组织取代了关贸总协定)都运行到至今。理性主义者可以将布雷顿森林体系的发展过程解释为这反映了国际体系中的权力分配状况,体现了主导国家美国的选择偏好;或建立这一体系有助于降低各个国家之间的交易成本,提供交易信息,促进各成员国之间的合作,从而维护战后世界经济秩序的稳定。但同时,我们也应该从观念的角度对布雷顿森林体系的建立、发展和瓦解做出相应的解释。笔者的观点是,在布雷顿森林体系建立的时候,主要是共有观念和积极的观念转型起到了推动作用(第I部分);但是随着时间的发展,各国之间的龃龉不断加深,私有观念和积极的观念转型占据了这一体系的中心,导致了布雷顿森林体系在1971年的最终瓦解(第II部分)。

随着二战接近尾声,德国的失败几乎已成定局,建立一个什么样的国际金融与贸易体系来促进战后各国的发展成为了国际社会亟待解决的问题。1944年7月44个国家的代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林召开了联合国家货币与金融会议,在这次会议上达成了建立一系列正式和非正式(固定汇率制)的国际制度的协议。③布雷顿森林体系建立的意义是,稳定了二战后的世界经济体系,促进了各国的经济发展,同时也为世界和平与发展奠定了基础。但显而易见的是,布雷顿森林体系反映的是冷战以后世界各国,特别是西方国家的权力分配状况,主要代表的是美国的利益需求,损害了包括英国等国在内的国家利益,但是英国等国却采取了支持而非抵制布雷顿森林体系的态度;苏联虽然最终没有加入布雷顿森林体系,但也在《布雷顿森林协定》最后文本上签了字。对于苏联来说,加入这一体系,实际上对它是有利可图的,正如吉尔平(Robert Gilpin)所指出的那样:

……当然,共产主义国家输出资本有政治或战略动机的,或者为了获得重要的原料来源,它需要在国外投资。马克思主义政权也会发现,在国外投资或从事其他商业交易是有利可图的……共产主义或社会主义政府的出现并没有使利润动机消失,只不过是以私人谋利转变为国家追求利润而已。[6](P64-65)

因此从观念的角度进行分析,才能更好的解释布雷顿森林体系的建立、发展和瓦解。这些观念,可以总结为各国对二战所造成人类社会严重灾难的必然反应,各国对资本主义自由主义经济价值观的共有理念,以及美国充当世界经济体系领导人的意愿。这些观念综合在一起的结果,就是出现了人类社会从来没有过的、涵盖了世界绝大多数国家的布雷顿森林体系的建立。

二战带给各个国家最大的教训是要维护世界的和平与发展,防止军国主义的再度泛起。在政治层面上,各国通过建立联合国来实现这个目标,而在经济层面上,则迫切的需要建立一个新的世界经济体系,来拯救因为二战遭到严重破环的各国经济,使各国的经济复苏得以实现。在战后初期,各国的经济都遭受到了严重的破坏,单个国家是无法通过自己的力量实现经济复苏的,因此,各国普遍意识到,只有加强国家间的贸易,促进各国之间的经济往来,才有可能使经济得到迅速恢复。因此,建立一个国际性的经济体系来解决这些问题就成了各国的必然选择。

此外,在布雷顿森林会议中签订的《国际货币基金组织协议》的相关条款中,确立了建立国际货币基金组织的几个方面:通过一个永久性的机制平台促进国际货币合作,协调国际贸易的扩张和平衡增长,促进和维持高就业率、收入增长和汇率稳定,创建有序的汇率安排,防止竞争性的汇率贬值,帮助多边支付机制的建立。[18]这些原则,都充分体现了资本主义经济的基本准则。20世纪30年代世界性的经济危机和之后各国与邻为壑的贸易保护主义政策,是德意法西斯泛起的一个重要原因。因此各国知道,必须要在战后恢复传统的自由主义的资本主义精神。而自由主义的基本准则要求各国采取消除各种贸易和非贸易壁垒,使世界范围内的贸易、商品、人员、货币流通得以实现,而布雷顿森林会议的召开,就是实现这些目的的必要前提。

同时,正如金德尔伯格(Charles Kindleberger)所说,大萧条的严重性和持久性,部分地应归咎于经济领导权的瓦解。英国不再有力量在贸易、货币和金融领域挑起霸主的责任;新崛起的占支配地位的经济大国——美国,还不能也不愿继承经济领袖的衣钵。[19]因此各个国家迫切的需要聚集在一起,为新国际制度的建立创造条件。这种需要,不仅在物质层面,同时在观念上也是亟需的。在布雷顿森林体系建立之前,国际货币体系经历了硬币时代、政治货币时代、传统的金本位制(1870-1914年)和空位制(1914-1944年)等四个阶段[6](P140-152),对于战后货币政策的重新建立,起到重要作用的两位人物是时任美国财政部首席经济学家的哈里·怀特和代表英国财政部的凯恩斯。凯恩斯提出了创建国际货币单位和更好实现贸易平衡的计划,而怀特则针锋相对的提出了美元与黄金挂钩,各国货币与美元挂钩的双挂钩制度,由于美国在战后超强的军事、经济、政治地位,所以最终采取了怀特的方案。作为新马克思主义者的考克斯认为,霸权的建立需要将物质权力的分配格局,世界秩序的主导性集体概念(包括一定的规范),一组以具有某种普遍意义的方式治理世界的制度三者紧密结合在一起考虑才能够解释[7](P206-207),这正好对应国际关系的三大主流理论。实际上,美国在金本位制1914年瓦解以后,在物质层面上已经完全有能力建立以美元为主导的货币体系,但是美国传统的孤立主义思想,使美国在当时并没有意愿去充当世界经济中的领头羊角色。此外,1914年世界上存在的国际组织的数量很少,而在二战结束之后很短的一段时间里则发展到了一定规模。据统计,1909年国际政府间组织(IGOs)有37个,国际非政府组织(INGOs)有176个,所有类型的国际组织共213个;而到1951年全部IGOs有123个,INGOs有832个。[20]在这种情况下,各国更倾向于采取多边外交手段而非双边途径解决各方之间的争端。由于自身观念的转变,使美国采取更为主导和积极的态度去推动新的世界经济体系的建立。

各国之间的共有观念体现在最早加入布雷顿森林体系支柱的三个国际组织各成员国基本上都是资本主义国家,主要反映的是资本主义国家的一种政策偏好,同时也是他们共有观念的具体体现,比如对于市场经济的追求,共同的民主自由的价值理念,以及对于共产主义制度的本能厌恶。这些观念一方面促进了各国之间的进一步合作,另一方面也为它们之间一系列新国际制度的建立打下了基础,从没有任何国际制度到布雷顿森林体系的建立,这一过程只用了不到一年的时间,在各国的互动关系中,形成了各种新的观念和理念(例如双挂钩制很重要的一个方面就是确定了美元的金融霸主地位,而在美元之前,没有任何国家的货币曾直接充当过主导货币的角色,因此这种情况实际上也是金融创新的一种体现),而这些新观念和理念都是各国通过主动的相互交流而形成的,所以是积极和迅速的。因此,正是基于这些共有观念和积极的观念转型,才促使了布雷顿森林体系的迅速建立。

但是,布雷顿森林体系仅仅只持续了27年就在1971年宣布瓦解。在理论层面上,耶鲁大学经济学家罗伯特·特里芬(Robert Triffin)1960年所提出的特里芬困境(Triffin Dilemma)预示了布雷顿森林体系的最终瓦解[21];而在现实层面上,则是以1971年8月15日尼克松总统发表电视讲话,宣布实施新经济政策,主要内容包括美元贬值,关闭美元兑换黄金窗口,实行特别提款权、黄金总库等措施,这些措施标志着布雷顿森林体系的最终瓦解。

与布雷顿森林体系建立时相似的是,积极的观念转型也在布雷顿森林体系的解体过程中起到了重要作用。积极的观念转型最大的特点是国家是在没有太多外界压力甚至是没有任何外界压力的情况下,主动的改变自己既有的观念和信仰而形成新的观念和信念。在布雷顿森林体系刚建立的时候,各国都具有相同的信念和决心,即稳定战后的世界经济秩序。而在布雷顿森林体系建立之后,它确实也为战后的经济复苏奠定了基础。随着战后和平的实现,以及国际贸易的正常化,各个国家的经济在这段时间里都得了恢复和发展。但是应该看到的是,布雷顿森林体系是由美国主导而建立起来的,因此主要反映和维护的是美国的国家利益。在刚开始的一段时间,各国还能容忍美国的这种优势地位,因为无论在政治还是经济上,各国都需要得到美国的帮助和支持;但是在发展了一段时间后,各国的经济实力得到了恢复和扩张,美国在世界经济中所占的份额则在不断减少。资本主义国家和美国之间的相对实力呈缩小态势,金德尔伯格将美国的实力地位的下降归纳为生产率和国内储蓄的降低、国际收支的巨大赤字、金融过度创新和美国社会面临的严重两极分化、美元的贬值等方面[22];同时,随着战后国际政治大环境的变化,东西冷战最激烈的时期已经随着赫鲁晓夫的上台而有所缓和,1955年联邦德国与苏联建立了外交关系,次年10月日本和苏联也建立了外交关系,西欧各国都与苏联和东欧各国普遍改善了双边关系,其中最著名的例子是勃兰特在1969年出任联邦德国总理后,改变了以往不与东欧社会主义国家建立外交关系的哈尔斯坦主义,而实施新东方政策。与社会主义国家关系的改善,使以往对于共产主义的恐惧感陡然下降,以往需要美国作为保护伞的西欧和日本等国,开始了自身独立的外交政策。因此在这段时期,这些国家最关心的利益从军事安全转移到了经济利益,经济利益上升为这一时期各国最为重要的国家利益,于是美国与欧洲、日本之间的贸易战、关税战在20世纪60年代末、70年代初接二连三的爆发。甚至是美国自身,也感觉到自己没有足够的力量来维护布雷顿森林体系的继续正常运作。正是基于这些共同观念,使各国改变了以往双挂钩制有利于世界金融秩序稳定的想法,而认为这样的制度实际上损害了本国的国家利益。因此这些国家形成了积极的观念转型过程,在不同的场合,为了谋求自身的利益,它们与美国摩擦不断;与此同时,私有观念也成为这一时期各国的主导观念。正是由于私有观念和积极的观念转型的共同推动作用,导致了布雷顿森林体系在战后仅仅只存在了27年时间就最终瓦解。

二、中国与国际经济制度:共有/私有观念和消极的观念转型

从1949年新中国成立到1978年改革开放之前,在很长的一段时间里,中国实行的都是苏联式的一整套计划经济发展模式,而只与非常少的几个西方国家保持了经贸往来关系。按照自由主义的基本逻辑,通过对外贸易可以使国家获得收益(不管这种收益是多是少),因此国家应该积极推动对外贸易。很难用物质因素去理解的是,在国际权力分配状况和国际大环境基本不变的情况下(一直都是美苏两极体系),中国在1978年年底突然实行了改革开放的政策,选择主动融入世界经济体系,一般的解释可以归纳为领导人的更替,邓小平取代毛泽东成为了中国的最高领导人,邓小平和毛泽东对待世界资本主义的态度不尽相同,于是两个人选择了不同的经济发展模式。[23]

这其实反映了观念对于一个国家决策的重要推动作用[24],但是本文主要采取的是表1右侧的框架进行研究,即第III和第IV部分对中国为什么在不同的时期对国际制度采取了不同的态度,得出的结论是,当(IV)私有观念和被动的观念转型占据主导地位的时候,中国就选择远离现存的主要国际制度(在表1中的表述是国际制度将无法正常运作,以中国的角度而言,中国选择远离现存的国际制度,也就意味着国际制度没有能够正常运作)④,而当(III)共有观念和被动的私有观念占据主导地位的时候,中国就会选择缓慢但逐渐的融入到现存的国际制度(在图1的表述为国际制度能够建立和发展,但速度缓慢)。

实际上,并不是因为毛泽东和邓小平对于国际社会基本看法的不同而导致了中国在1978年突然实施了改革开放的政策。按照理解,一个国家的战略目标由低到高可以分为满足基本生存、促进经济发展和承担更多的国际责任等三个层次,但这三个层次具有阶段性,只有在第一个层次的目标满足以后,一个国家才可能谈论第二层次甚至第三层次的目标,而毛泽东时代的中国最主要的任务显然是是满足自身的基本生存、维护本国独立的主权地位。因此,西方国家与中国格格不入的价值理念和政治、经济制度,使中国本能的抵制这些思想的涌入;但是在抵制过程中,中国也在不断学习西方国家的某些先进成果,在这种不断的抵触和对抗中,中国逐渐接受了现存的某些国际制度,但这是一个漫长的消极观念转型的过程。例如在毛泽东时期的后期,中国也并不再是完全以意识形态处理与资本主义国家的关系,面对苏联的威胁和世界格局的发展,中国选择主动与包括美国在内的西方国家发展关系,1971年中国重返联合国以及1972年的尼克松访问中国就是最好的佐证。而在改革开放政策实行以后,中国选择加入现存的国际经济制度,只是这种观念转型必然的逻辑延伸。但相对于政治上的考虑,中国并不是特别重视经济上的利益,同时由于国家战略目标从低往高实现的分阶段性,所以选择了一条先加入到现存的国际政治制度的道路;直到1978年邓小平掌握了国家领导权以后,中国才选择加入到现存的国际经济制度。

1949年新中国的建立,标志着中国历史翻开了新的篇章。因为绝大多数的资本主义国家并不承认新中国政权的合法性,面临着巨大生存压力的中国选择了一条接近以苏联为首的社会主义国家的道路,而在这段时期,中华人民共和国在许多重要国际组织中的地位或被剥夺,或被台湾的蒋介石政权所控制。当然,中国在建国初期,并不是也不可能与西方资本主义国家完全割裂开了的,中国也与包括瑞典、丹麦、瑞士在内的西欧国家建立了大使级外交关系,与包括英国、荷兰在内的西欧国家建立了代办级外交关系,同时与资本主义国家也有一定的经济、贸易、文化往来。在与这些国家的交往过程之中,中国并不可能完全抵制西方资本主义观念的进入和所带来的影响;一大批怀着爱国热情归国的留学西方国家的知识分子,在带来西方先进科学技术的同时,也会带来西方的一整套政治、经济和社会理念。但是作为社会主义领导人的毛泽东在当时却具有足够的权威来抵制这些观念的进入(虽然在中国共产党高层,也有包括刘少奇、陈云在内的领导人主张利用外资发展本国经济的诉求,但是在这种情况下,中国对于资本主义更多的是一种抵制的过程,这也是国家消极观念转型的一个重要特点)。在以意识形态区分敌我的情况下,中国无法与西方国家形成共有观念,特别是朝鲜战争的进行,更是使中国与西方国家的关系在这段时期下降到了最低谷。在“一切人反对一切人”的霍布斯无政府文化主导的中国-西方国家的关系上,双方表现出的是一种“你死我活”的状态⑤;同时,虽然西方一直想对中国实行战略渗透,或是改变中国现存的政治发展制度,但中国共产党人坚定的民族主义信念和共产主义信仰,以及对于苏联模式的过分崇拜,使中国对于这些外来思想存在一种强烈的抵制情绪,虽然期间也有相应的学习过程,但是相对于抵制,这种学习过程是消极和缓慢的;正是这种极端强度的私有观念和消极的观念转型,直接决定了中国无法接受西方为主导的国际经济体系,这是很长一段时期中国没有加入美国为主导的经济制度的重要原因之一。

随着形势的发展,特别是苏共十八大赫鲁晓夫关于斯大林的秘密报告和之后的中苏两国之间关系的彻底决裂,使中国共产党人不再迷信苏联经验,而是不断进行反省,进而选择一条适合本国国情的经济发展道路。虽然毛泽东也曾经提出了“让资本主义绝种”的口号[25],但在实践的过程中,毛泽东却进行了另一种选择。毛泽东等人也开始意识到完全抵制西方的价值体系,对于中国的发展来说并没有太大好处,因此,中国开始加强了与西方之间的经贸往来。例如毛泽东1956年在与民建和工商联负责人的谈话中就提出了“可以消灭了资本主义,又搞资本主义”的观点[26],他还明确表示可以让日本人进来开矿、办厂,也可以让华侨投资建厂;20世纪60年代初,毛泽东借鉴西方发达国家管理企业的组织形式,在工业、交通运输等12个部门试办托拉斯,以改善本国的工业组织管理工作,提高企业的经营水平。毛泽东甚至表示:“要派人到资本主义国家去学技术,不论英国、法国、瑞士、挪威,只要他要我们的学生,我们就去”。[27]此外,在文革开始前的1965年,毛泽东也还做出批示,认为在绘画和雕塑中使用裸体模特是可以的[28](P419),在1968年对中共中央军委办事组关于更改援外军事专家名称报告的批示中,他也指出,资产阶级传下来的东西很多,不能都改。[28](P432)而1971~1972年间中国恢复在联合国的合法席位、尼克松的访华和中日建交,则是中国与西方国家敌对情绪缓和,相互之间共有观念开始增强的具体标志。所以从整体上看,虽然中国和西方依然在很长的一段时间里处于一种对峙关系,但是中国也在进行缓慢的从抵制到学习的消极观念转型过程,而这一过程随着邓小平在文革后的上台而逐渐加快。

实际上,如果毛泽东继续执政,中国也可能逐渐接受西方的一整套经济理念,选择融入现存的国际经济制度,但是实现这一转变的过程可能将会更加缓慢。领导人只能是国家产生政策转变的一个因素,但是最为重要的原因还是必须从国家整体进行思考,邓小平起到的作用只是加速了这种转变的实现。邓小平的观点是社会主义也可以搞市场经济,发展才是硬道理。邓小平早年留学法国,因此对于资本主义社会有一种耳濡目染的感受。在不同场合,邓小平也多次提到了改革的重要性:“无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验”,“要多请一些外国人来参加我们的重点建设”,“改革是中国的第二次革命”,“改革是中国发展生产力的必由之路”等[29],正是由于邓小平的这些看法,加深了中国与西方国家之间的共有观念,成为了中国在改革开放所采取的基本观念和看法;同时,中国也在不断的接受西方的一整套制度体系,从消极意义上实现着观念转型。正是这两种因素的合力,中国通过谈判,1980年恢复了在国际货币基金组织和世界银行中的合法席位,并通过长达15年的谈判,于2001年加入到了世界贸易组织当中。

三、简短的结论

本文通过以布雷顿森林体系的创建和解体,以及新中国对于国际制度在不同时期的基本态度为例,详细说明了观念以及观念转型对于一个国际制度发展所起到的重要作用,得出的结论是:当积极的观念转型和共有观念占据主导地位的时候,国际制度就能迅速建立和发展;当积极的观念转型和私有观念占据主导地位的时候,国际制度就可能迅速瓦解;当消极的观念转型和共有观念占据主导地位的时候,国际制度可能建立,但是发展速度缓慢;当消极的观念转型和私有观念占居主导地位的时候,国际制度将无法正常运作。本文的不足之处在于,对于某些具体的史实缺乏足够的资料来源作为论述的支撑,因此只能笼统的得出结论;同时,在某些问题上也有循环论证之嫌。但是,应该注意到的是,采用建构主义的方法对国际政治经济学进行研究,显然是国际政治经济学未来发展的一个重要趋势,因此,需要我们把握住这一趋势,实现国际经济政治学的进步。[30]

注释:

①实际上笔者认为布赞的归纳并不全面,应该说包括新现实主义和新自由主义的理性主义都具有这样的弱点,我们在考虑问题的时候应该做到物质因素和观念因素结合在一起考虑,如果只重视一个方面而忽视了另一方面,也就忽视了整个国际社会发展的一个现实.

②需再次强调的是,笔者是很赞同布赞将物质和观念因素结合在一起进行研究的主张,但是由于文章篇幅所限,以及已经有了很多文献对国际制度发展的物质因素进行了研究,例如Richard Cooper,“The Economics of Interdependence:Economic Policy in the Atlantic Community,”in George T.Crane and Abla Amawi,eds.,The Theoretical Evolution of International Political Economy:A Reader,New York:Oxford University Press,1991;Robert Keohane,After Hegemony:Cooperation and Discord in the World Political Economy,New York:Princeton University Press,1984;Stephen Krasner,ed.,International Regimes,New York:Cornell University Press,1983;[美]丽莎·马丁、贝斯·西蒙斯编:《国际制度》,黄仁伟、蔡鹏鸿等译,上海:上海人民出版社2006年版等都是非常经典的著作,因此在本文中,笔者将物质因素看做是一个常量进行考虑,而主要采取的是建构主义的研究方法而非理性主义的研究方法。在1998年International Organization推出的以介绍国际政治经济学发展历程的杂志五十周年特刊Exploration and Contestation in the Study of World Politics中也有许多相关论述,而需要注意的一个趋势是,在该期刊登所有13篇论文中,也有3篇是从社会学和建构主义角度对于国际组织进行研究的论文,分别是Ole Waever,“The Sociology of a Not So International Discipline:American and European Developments in International Relations,”pp.687-727;John Gerard Ruggie,“What Makes the World Hang Together?Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge,”pp.855-885和Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,”pp.887-917。参 见International Organization,Vol.52,No.4,1998,Published by the MIT Press。本期杂志中文版,可参见[美]彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳编:《世界政治理论的探索与争鸣》,秦亚青等译,上海:上海人民出版社2006年版。

③关于布雷顿森林体系内容相关的介绍,主要参考维基百科词条:Bretton Woods System、International Monetary Fund、International Bank for Reconstruction and Development和General Agreement on Tariffs and Trade等,2009年4月6日访问。本文对于几大机构的介绍主要都是参考该网站上的相关内容。

④虽然在冷战时期世界上存在两大对立的集团,也有两种对立的经济制度,但毫无疑问的是,以美国为首的资本主义经济制度是最为完善的,所公认的国际经济体系也主要是指以美国为核心的布雷顿森林体系。因此,本文所指的主要国际制度主要是以美国为领导核心的各项基本制度和原则。

⑤Wendt在其著名的Social Theory of International Politics中将国家间的互动方式的不同产生不同的共有观念,而共有观念的不同则产生不同的无政府体系文化,温特将其归为霍布斯无政府文化,洛克无政府文化和康德无政府文化三种:霍布斯文化中国家间是敌人关系,国家(1)往往试图摧毁或征服对手;(2)决策往往从最坏处考虑;(3)军事力量被视为致关重要;(4)如果爆发战争,会无限制的使用暴力;洛克文化国家间是对手关系,国家(1)承认相互主权;(2)重视绝对收益;康德文化国家间是对手关系,国家(3)军事力量比重减弱;(4)暴力受到限制。(1)非暴力原则;(2)互助原则。霍布斯文化正是体现了极端强度的私有文化特征,而在新中国成立初期,中国与包括美国在内的西方国家的关系正是体现了这样的霍布斯文化状态。参见Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Beijing:Peking University Press,2005,chapter6.

[1]张宇燕,李增刚.国际经济政治学[M].上海:上海人民出版社,2008(第二章);王正毅.构建一个国际政治经济学知识框架——基于四种“关联性”的分析[J].世界经济与政治,2009(2):6.

[2]Robert O.Keohane,“International Institutions:Two Approaches,”International StudiesQuarterly,Vol.32,No.4,1988,pp.382-386.

[3]Barbara Koremenos,Charles Lipson and Duncan Snidal,“The Rational Design of International Institutions,”International Organization,Vol.55,No.4,2001,p.762.

[4][美]罗伯特·吉尔平.武军.杜建平,松宁译,邓正来校.世界政治中的战争与变革[M].北京:中国人民大学出版社,1994.

[5]Robert Keohane and Lisa Martin,“The Promise of Institutionalist Theory,”International Security,Vol.19,No.1,1995,p.47.

[6][美]罗伯特·吉尔平.杨宇光等译.国际关系政治经济学[M].北京:经济科学出版社,1989.亦可参见Susan Strange,States and Markets,New York:Basil Blackwell,1988。

[7][加拿大]罗伯特·考克斯.社会力量、国家与世界秩序:超越国际关系理论.载[美]罗伯特·基欧汉编.郭树勇译,秦亚青校.新现实主义及其批判[M].北京:北京大学出版社2002:202,另可参见:[加拿大]罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序:社会力量在缔造历史中的作用》,林华译,北京:世界知识出版社,2004.

[8]Robert O.Keohane,“International Institutions:Two Approaches,”International Studies Quarterly,Vol.32,No.4,1988,pp.379-396.

[9]James Dougherty and Robert L.Pfaltzgraff,Jr,Contending Theories of International Relations:A Comprehensive Survey,Beijing:Peking University Press,2004,p.166.

[10]Peter J.Katzenstein,Robert O.Keohane and Stephen D.Krasner,“International Organization and the Study of World Politics,”International Organization,Vol.52,No.4,1998,p.675.3K在这期杂志上发表的著名论文的中文版刊登在《世界经济与政治》2002年第1、2、3期上,题为《IPE的发展历程》,亦可参见参见[美]彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳编:《世界政治理论的探索与争鸣》,秦亚青等译,上海:上海人民出版社2006:1-52.

[11][加拿大]阿米塔·阿查亚.王正毅,冯怀信译.建构安全共同体:东盟与地区秩序[M].上海:上海人民出版社,2004.

[12]Michael Barnett,Dialogue in Arab Politics:Negotiations in Regional Order,New York:Columbia University Press,1998.

[13][美]玛莎·芬尼莫尔.袁正清译.国际社会中的国家利益[M].上海:上海人民出版社,2012(第四章)规范与发展:世界银行与贫困.

[14][英]巴里·布赞.刘永涛译.美国与诸大国:21世纪的世界政治[M].上海:上海世纪出版社,2007:9-11.

[15]Kenneth Waltz,Theory of International Politics,Beijing:Peking University Press,2004,chap.5.

[16]Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,Beijing:Peking University Press,2005,p.249.

[17]Andrew P.Cortell and James W.Davis,Jr,“How Do International Institutions Matter?The Domestic Impact of International Rules and Norms,”International Studies Quarterly,Vol.40,No.4,1996,pp.451-478;Andrew P.Cortell and James W.Davis,Jr,“Understanding the Domestic Impact of International Norms:A Research Agenda,”International Studies Review,Vol.2,No.1,2000,pp.65-87.

[18]Articles of Agreement of the International Monetary Fund,United Nations Monetary and Financial Conference,Bretton Woods,New Hampshire,July 22,1944,http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa.pdf.

[19]Charles Kindleberger,The world in depression,1929-39,Berkeley:University of California Press,1973.转引自[美]罗伯特·吉尔平.杨宇光等译.国际关系政治经济学[M].北京:经济科学出版社,1989:151.

[20]王玲.世界各国参与国际组织的比较研究[M].世界经济与政治,2006(11):2.

[21]Robert Triffin,Gold and the Dollar Crisis:the Future of Convertibility,New Haven:Yale University Press,1960.

[22][美]查尔斯·金德尔伯格.高祖贵译.世界经济霸权:1500-1990[M].北京:商务印书馆,2003:286-309.

[23]Samuel S.Kim,“Whither Post-Mao Chinese Global Policy?”International Organization,Vol.35,No.3,1981,pp.433-465;Michael Ng-Quinn,“Deng Xiaoping’s Political Reform and Political Order,”Asian Survey,Vol.22,No.12,1982,pp.1187-1205;David Bachman,“Differing Visions of China’s Post-Mao Economy:The Ideas of Chen Yun,Deng Xiaoping,and Zhao Ziyang”,Asian Survey,Vol.26,No.3,1986,pp.292-321;Lev P.Deliusin,“Reforms in China:Problems and Prospects,”Asian Survey,Vol.28,No.11,1988,pp.1101-1116;Neville Maxwell,“China:At the End of the Capitalist Road,”Economic and Political Weekly,Vol.24,No.30,1989,pp.1 697-1699.Kalpana Misra,“Deng’s China:From Post-Maoism to Post-Marxism,”Economic and Political Weekly,Vol.33,No.42/43,1998,pp.2740-2748.清华大学阎学通教授2009年8月12日在中国社科院亚洲太平洋研究所的学术讲座中也提到了类似的观点。

[24]对于观念与外交政策之间关系的杰出研究,可以参见[美]朱迪斯·戈尔茨坦、罗伯特·基欧汉编.刘东国,于军译.观念与外交政策:信念、制度与政治变迁[M].北京大学出版社,2005.

[25]毛泽东选集(第5卷)[M].北京:人民出版社,1977:198-199.

[26]毛泽东文集(第7卷)[M].北京:人民出版社,1999:170.

[27]薄一波.若干重大决策与事件的回顾(上)[M].北京:中共中央党校出版社,1997:484.

[28]毛泽东文集(第8卷)[M].北京:人民出版社,1999.

[29]邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1993:2、32、113-114和148-151.

[30]王正毅.亚洲区域化:从理性主义走向社会建构主义?[M].世界经济与政治,2003(5):6-14.