江葬

陈莉莉

江葬

陈莉莉

林妙云得病后的变化主要是两个方面的,这两方面的变化都由小镇上的居民拿事实证明了。一个方面是林妙云变得不那么吝啬了。这件事上,板鸭店的肥佬张最有发言权。以前林妙云买板鸭只买四分之一只。四分之一只板鸭怎么卖呢,要卖就卖半只,肥佬张说。可林妙云讲半只怎么吃得完,她说话细声细气的,但声音里像梗着根棒儿,有股韧劲。肥佬张说你吃不完,不还有老麦吗,老麦那么高大,一人吃一只都不在话下。林妙云说老麦可吃不了这么多,这么说着她就挡在售卖窗口,手上拎一张拾元的人民币,像旗帜一样冲着肥佬张晃动。排在后面的人就急了,有人说卖了吧,剩下的四分之三给我不就完了吗。所以大多数时候,肥佬张还是把四分之一只板鸭卖给了林妙云。切板鸭时,林妙云从来都是挑有鸭腿那一爿的,大家都知道,这四分之一只板鸭里,只有鸭腿是林妙云吃的。这一点,也是经过隔邻的兰云大嘴证实了的。兰云大嘴去林妙云家串门时,正逢林妙云在啃鸭腿,林妙云的腮帮鼓起一小块,吮着其中的一节鸭爪,啧啧有声,桌上的几节爪子已经被嚼成碎渣,几乎辨别不出那是鸭爪了。兰云大嘴注意到,那盘装着四分之一板鸭的盘子在老麦那端,老麦用左手腕扣住了它,一块块抓里面的肉吃,鸭肉离林妙云这边很远,中间隔着一盘炒芹菜、一叠泡黄瓜与一大盆麦疙瘩。基本上林妙云是不太可能越过这些菜肴去夹那盘板鸭的。

林妙云并不是不爱吃板鸭。这一点肥佬张当着大家的面又陈述了一遍。林妙云买板鸭时那声音里是含着津液的,这个我们能理解,一个人只有面对自己想吃的食物时,唾液才会分泌出来。所以那声音里是有很多内容的,有点湿乎乎、黏腻腻,又有点企求与耍赖。肥佬张由于与这声音多次交锋,终于能够形象地把它表达出来了。以至于当林妙云拍出小皮夹要一只整鸭时,肥佬张认为是哪里出问题了。果然,林妙云得病的消息很快传了开来,据说已经被县医院回绝了,这就可以解释为啥买整鸭了。那么以前在林妙云家里,究竟是老麦不给林妙云吃板鸭,还是林妙云自愿把板鸭让给老麦吃,这就不清楚了。就说林妙云的节俭,究竟是老麦授意的,还是林妙云自己想要这么节俭,也只能是个谜了。按理说,林妙云是用不着这么节俭的,因为老麦有退休工资,老麦的退休工资在小镇上养活夫妻俩,还是绰绰有余的。关于这件事,后来小镇上争议非常多,因为它关系到老麦对林妙云好不好这样一个重要的命题。正方认为林妙云生性节俭,又舍不得让老麦吃苦,才会走出后来的那一步;反方认为老麦一直都看林妙云不顺眼,连板鸭都舍不得给她吃,也因此走到了最后那一步。这个争议有很长时间没有得到一致的答案。

林妙云的第二个变化是性情上的。兰云大嘴的孙女小兰喜欢到中街去上公厕,她说家里的马桶掀开来,能看见臭气,臭气在马桶口子边浓一些,越升到空中越淡,是淡淡的白色。小兰对大人说:“我去如厕了。”她九岁,刚弄懂如厕这个词的含义,就常常把它挂在嘴边。这么说的时候,她觉得自己像个大人。她没注意到大人从来不用这个词。大人一般是说方便一下,解个手什么的。小兰经过林妙云家时,林妙云从门口那儿喊了她一声,叫她“小兰姑娘”,林妙云问她“去如厕呀?手纸带了吗?”请注意,林妙云问的是“如厕”,所有的大人都没有这么问过小兰。这让小兰觉得自己在沟通上与林妙云已经对等了。公厕是新建的,墙壁上镶了淡蓝色的瓷砖,开了六角形小窗,窗外就是那条沿镇而过的街亭江,宽阔的江面在阳光下闪闪发光,小兰喜欢蹲在那儿,看水面上钻石般发亮的阳光,在窗格里这边闪一下,那边闪一下。蹲下来没多久,林妙云就走了进来,从隔栏的上方递给小兰两张卫生纸巾,说:“用这个吧。”卫生纸巾的质感很绵软,跟小兰自己带的草纸完全不同,擦在隐私处柔若无物,轻滑地一抹而过,舒服又妥帖。后来小兰如厕就向兰云大嘴要这种纸,说:妙云婆婆就用这个。这件事让兰云大嘴非常的意外,林妙云没生过小孩,也很少跟人家的小孩搭话,现在居然在这么小的细节上关心一个孩子了。这说明林妙云病后开始更多地关注周围的人,周围的事物。关于这一点,还有很多的事实例证,下面还会说到。

那么林妙云以前是个什么样的人呢。很难用一句话说清楚。她最大的体貌特征是瘦,因为瘦,穿任何衣服都空荡荡的,都说不上好看。虽然她肤色白,五肤也端正,分开来看,每一样都长得不错,但因为过于瘦,就显得没有水分,有些干瘪。大家都说,如果她胖个二十来斤,就会是个大美人了。她平时不像其他的主妇一样爱轧堆,用现在的话来说,就是很宅,不爱东家长西家短闲聊,也从来不在别人面前说老麦的坏话。大家都觉得,她得的病,跟她这种不爱说话的脾气也有关系。可是得病后,她的脾性像转了一百八十度的弯,不但变得爱跟人打招呼,嗓门也拎高了许多,好像跟老麦掉了个个儿。以前,从林妙云家经过时,总能听到老麦的高门大嗓,林妙云蹲在天井里洗衣服,老麦呢,在边上摆个小桌喝酒,有时一瘸一拐哼着小曲出门去搓麻将——老麦以前动过椎间盘突出的手术,有了后遗症,腿有些瘸。现在不太有老麦的声音了,听到的都是林妙云的细细的嗓音,指派着老麦干这干那。有人看见的一幕是林妙云指使老麦在天井里晾衣服,要求他这边抻平,那边抖一抖,那领子一定要翻好,不翻好,下次收下来,这个领子就是皱的。大家很难想象脾气暴烈的老麦一声不响地把衣服翻过来晾过去地晒。

不过也有那么一天,听说老麦发火了,他把衣服嗵地扔在洗衣盆里说,晾个衣服还有这么多讲究,我死了就不用穿了,说着就回了屋。林妙云并没有跟着生气,她拿起那件衣服,爬到了椅子上,往衣竿上挂。她踏上椅子时,人摇摇晃晃的,正好被兰云大嘴见到了,兰云大嘴一个箭步跨进去,说,这么不小心呢,我来帮你晒。林妙云也不推辞,由着兰云大嘴把她扶下来,然后又看着兰云大嘴帮她把衣服拉平,晾在衣竿上。据说在这个过程中,老麦一直躲在屋里没出来。后来兰云大嘴走的时候,好像听见屋里传来了呜呜的哭声,那声音很沉闷,听上去像是深夜的风声,所以兰云大嘴不能确定究竟是不是哭声,更不能确定是不是老麦的哭声。

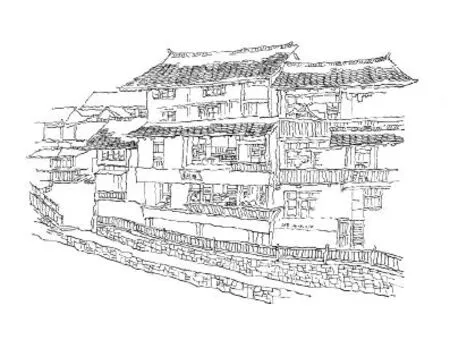

按照小镇的风俗,谁家有了重病人,是一定要上门看望的。看望与普通串门的不同,就是要带上点礼物。兰云大嘴为带什么颇费了番踌躇,住得越近越觉得这礼难送。想了半天,还是决定带一只板鸭。她上肥佬张那挑了只中等个儿的,刚出锅,皮儿焦黄酥嫩,拎在手里那香味直往鼻子里窜。小镇不长,从镇头走到镇尾,也不过十几分钟,沿街是一溜黝黑的木排门,狭长的木板拼起来是墙,往边上一摞就是门。住户的结构都差不多,进门是一个小天井,挨屋檐摆只大水缸,边上养一圈花草,往里走是一间堂屋,再就是一间厨房。兰云大嘴站在林妙云家的小天井里,看到天井里种着一串红、牵牛花、白木兰,有些花开着,姹紫嫣红的。兰云大嘴家的天井已经盖了屋顶,改成了店面,屋里很逼仄,所以走进林妙云家就有些羡慕。不过再一想,林妙云的养子因为店面的事,与老夫妻闹翻了,很少往来,也就把这份羡慕搁下了。老麦坐在屋里,跟前摆着碟花生,一壶黄酒,正自斟自饮着。兰云大嘴把板鸭递给老麦,发现老麦瘦了许多,两只肩胛骨高高地耸着,像副空骨架子,环顾屋里冷锅冷灶的,很有些凄清。兰云大嘴问:妙云呢?老麦像没听懂似的看看她,过会儿才伸出手指,往楼上指了指。楼梯盘在厨房间,兰云大嘴往上走时,注意到楼板非常的洁净,像水洗过似的发白,扶手摸上去纤尘不染,这让她很意外,难道林妙云还在拖着病体擦拭它们?兰云大嘴的这次拜访,有一个很善意的想法,她想等林妙云病重了,每天过来一趟照顾她,毕竟老麦是个男人,很多事是做不来的。就是不知道林妙云会不会接受。林妙云不是一般女人,有时帮了她还会自讨没趣,有回天下大雨,兰云大嘴帮林妙云收院里的衣服,抢了一大抱,正要往檐下放,匆匆回家的林妙云见了尖叫一声,说,你怎么把贴身的衣服和外穿的压一块儿了?说完忙从兰云大嘴手里接过,紧皱眉头一件件抖开来,弄得兰云大嘴十分尴尬。后来就是林妙云的棉被淋在雨里,兰云大嘴也不管了。这当然都是以前的事了,自从林妙云病后,兰云大嘴心里一直像坠着个石块,这么多年的街坊,说不定哪天就生离死别了,能不难受吗。正想着,听到林妙云在上面朗声说:兰云啊,楼梯陡小心些。兰云大嘴心里暖了下,几步走上楼,掀开一道碎花门帘,见林妙云斜躺在床上,身后塞一个大枕头,脸上笑眯眯的。

兰云大嘴上前拉住林妙云的手,说道:气色这么好!这倒也不是假话,林妙云躺在床上,那脸看上去竟比以前莹润些,好像多了些光泽。林妙云说:“来就来了,还带东西。”像透过楼板看到了那只板鸭似的。床边的小窗开着,可以看到浑黄的江水从窗外缓缓淌过,这边的水流比较缓慢,再往下流一二里,与另一条支流汇合后,那水流就急了。看着这条江,兰云大嘴想起很久前的一件往事。那时镇校的孩子晚饭后常在江里游水,有个男孩游到江中间,腿忽然抽了筋,在水里挣扎,同学们在戏耍,竟然一个也没有发现。恰好林妙云端着一盆衣服从桥上走过,见此情景,急忙将衣服扔了,把手中的大红塑料盆朝那孩子抛过去,就是这个盆子,竟救了那孩子一命。这孩子家境极贫穷,见林妙云没有孩子,父母就把他过继给林妙云做了儿子。当时是办了认养手续的,说好养子要给林妙云夫妻养老送终,林妙云的家产将来也由他承继。

兰云大嘴问:阿华来过了?阿华就是林妙云的养子,结婚后搬出去住了,在两里外的新街口起了两楼两底的新屋,还裸着黄砖,没有刷白漆。据说阿华想翻三层楼以后再刷白,也可能是想贴外墙瓷砖,自从镇长家的楼房贴了红白相间的外墙瓷砖后,贴瓷砖就成了热门,几乎成了住户经济状况的一个标志。林妙云笑了笑说:来过了,特意让媳妇给我做了米糕呢。兰云大嘴早听街上人说起,林妙云的儿子看望生重病的养母,呆了不到一刻钟就走了,真是白救了他一条命。兰云大嘴本是想帮着林妙云数落数落养子,这在老太的闲聊间是很正常的,趁机发发火出出怨气也好。但林妙云好像一点也不为这件事气恼,说,阿华娶了媳妇生了孩子,我是没什么好担心的了,我担心的是老麦啊。这么说着,她又朝窗外缓缓流淌的江水望了望,好像那里写着答案似的,兰云大嘴也往江上看了看,有一条捞沙船正在江中间驶过,船头上的机器突突地轰响着,船尾伸出了两道浓黑的油污。林妙云叹口气说,这些人呀,把江弄脏了。兰云大嘴因为家里的兰昕大爷就是捞沙的,就没接嘴。接着,兰云大嘴听到了那句奇怪的话。林妙云说:兰云啊,以后老麦遇到什么难事儿,你一定要帮他哇,我把他托付给你了!说着,在床上俯下腰,给兰云大嘴行了个礼。兰云大嘴惊得跳了起来,脸都涨红了,心想这话不太对头啊,自己家里好歹还有个兰昕大爷,怎么能说托付这样的话呢。但林妙云将脑袋俯在棉被上不起来,兰云大嘴只好含糊说:“街坊邻居嘛,相互照顾应该的,应该的!”

林妙云家里渐渐地散发出一种气息,那是屋里有重病人或临终老人才有的味道,有些像经年日久的薄荷味道,寒麻麻的,又像什么东西腐烂了,有些微的臭气。镇上的人们经过林妙云家都会放轻脚步,蹑手蹑脚的,好像怕惊动了里头的人。经常踏进她家门槛的是兰云大嘴、对门摆瓜子铺的引娣,兰云大嘴的仁义得到了非常好的口碑,在对待几十年的老邻居上,她完全做到了不计前嫌、仁尽义至,经常上门帮忙做家务,护理病人。而那位养子阿华,只来过一趟就消失在了新街口,后来又听说外出打工去了。对比之下,就被许多人诟病了,很多人猜测,林妙云死后,阿华与老麦的关系也会就此脱离,毕竟当时是林妙云坚持要领养阿华的,老麦不管在任何时候对这件事都没有热心过。但猜测毕竟是猜测,这一天的傍晚,阿华意外地穿过小街,匆匆来到林妙云家。门嗵的一声在他身后关上了。接着屋里很快传出了吵闹声,阿华的嗓音短而急地连缀着,听得人心里阵阵发紧。随之响起的是什么东西砸落在地上的脆响,据斜对门的中医老黄推测,可能是老麦常用的一只酒盅,土黄底黑纹,有一只弯弯的小柄,后来果然没见老麦用这只酒盅。这场吵架最终是以老麦愤怒的吼声结束的,那句话大家都清楚了:滚,你给我滚!阿华出来时,那张脸是完全阴着的,他抬起毫无表情的眼睛看了看周围的街道,甩了甩头发,就往街北端走去了。他的步态让人觉得,他是再也不会来林妙云家了。

小镇是不允许哪户人家存在秘密的,这场架的底细很快就被一些闲人摸清楚了。缘由十分的惊人,林妙云给镇校捐了款,不但捐了款,捐的数目还不少,整整一万元。一万元是个什么概念,在国光苹果十元钱六斤,罐装煤气三十元一桶的时代,就是一笔不折不扣的巨款啊。这笔钱不但能帮阿华把三楼翻上去,说不定还能贴一遍红白相间的瓷砖,但捐给镇校扩建校舍,至多只能买一堆砖头瓦片,砖头瓦片又没有姓没有名,捐了又值什么?这个林妙云是怎么想的,大家都搞不懂。更让人搞不懂的是老麦的态度,老麦才六十多岁,今后还得过日子,说不定还要续个弦什么的,这么一捐了事,难道老麦不心痛么。那老麦近来很奇怪,一天里倒有大半天在喝酒,整个人魂不守舍的,别人跟他打招呼半天没有反应,那眼神看上去不像悲伤,倒像心事重重,满怀忧虑似的,肩背也弓了起来,像骤然老了十来岁。总之在这件事里有很多不合常理的地方,但是再不合理又跟大家有什么关系,毕竟是人家的钱,人家愿意怎么花就怎么花,哪怕扔到江里呢。在大部分人心里,倒是觉得林妙云儿子的生气是有道理的,钱不给自家人花,白白给了学校,值什么呢。

没过几天,镇校的黄校长推着一把锃亮的轮椅上了门,轮椅的轮子遴遴地在街面上滚过,引得很多人驻足旁观。那天我们见到了久违的林妙云,她靠在一张竹椅上,人裹在毯子里,坐在天井的一道阳光下,整个人像洇了层淡淡的金色,眉眼都变得半透明了。轮椅是全新的,包了层薄膜,黄校长撕开了这层膜,介绍了扶手踏脚垫以及轮子边的手刹,特别指出前面还装了个餐桌板,必要时可以坐在椅上吃饭。另外,还有一个机关。黄校长神秘地冲着林妙云与老麦笑了笑,像翻书一样左右推开了椅垫,原来轮椅还兼具马桶功能,便座下是个抽屉,黄校长把那个抽屉拉出来说,如果在椅子上大解了,只要把抽屉拉出来清洁下就行了,就像倒一只痰盂。说到这里,他把手伸进抽屉,在四圈边抹了一遍,好像那里面已经装满了排泄物,而他正在清洗。这个动作使得围观的人们都哄笑了起来,大家都很难想象管着上千个孩子的黄校长还会洗马桶。黄校长跟着大家笑了,耸了耸肩上斜挎的一只黄牛皮包。然后他就向林妙云提出了个要求,他请求林妙云去参加一个特意为她举办的捐赠仪式。这个要求显然之前已经提过了,因为林妙云没等他说完,就摇了摇头。但黄校长取下了肩上的挎包,一层层拉开包链,他专注的样子,使我们都朝挎包探过头去,包里面有什么呢,里面什么也没有,只有一只结了锈的水壶。黄校长把翻得底朝天的挎包张开了,对着林妙云抹了一遍,像是又洗了遍马桶,说:妙云婶,你是不是要让我跪在这里啊?

说实在,我们都没弄懂这句话的意思,但林妙云是懂了,因为几天后她出现在了捐赠仪式的台面上,她得在上面坚持坐上大半天,直至几个议程一一结束。台面摆在小学的露天操场上,操场边就是那条与镇子平行的街亭江,江上有一座桥连接了老校区与新校舍,新校舍目前只是一些纵横的石灰线,那儿还生长着一大片一大片芦苇,清凉的江风从对岸徐徐吹送过来,拂在林妙云脸上,像一只温柔的手。上台时因为没有轮梯专用道,由四个身强力壮的教师一起喊着号子抬,抬之前,林妙云试着想自己站起来,但被摁住了。随着嘿嚯嘿嚯的号子声,林妙云费力抓着椅把,身体左摇右晃,从台下晃到了台上,等椅子一放落地面,她忍不住呕了一下,捂嘴咳嗽起来,那咳嗽声通过包着红布的话筒传到了操场每个角落,大约半分钟后,林妙云的咳嗽止住了,她的喘息声终于从呼啸的风声,变成了平静的晚风,静了下来。几位县、镇的领导先简短地讲了话,讲完后都热情地与林妙云握了手。接下来上台的是镇校会计,镇校会计因为有这样一个在领导前露面的机会而十分激动,但分给他的只有两句话,是林妙云捐款的金额和老麦的退休金,老麦的退休金是每月180元。这个宣告结束后,台下响起了潮水般的掌声。接着上来的是板鸭店的肥佬张,肥佬张讲了林妙云买板鸭从来只买四分之一的事情,他说镇上就没有第二个人是这样吃板鸭的,接着他没忘打一个广告,说他家的板鸭皮酥肉嫩,欢迎县长镇长来免费品尝。他的讲话引起了台下一阵轻快的笑声。最后上来的一个人竟是林妙云的主治医师,张医生宣读了林妙云的病情,结肠癌,他说虽然扩散了,还是有动手术的机会的,但林妙云怕花钱,说花了钱也不过多活几个月,没什么意思,钱要花在刀刃上。接着,他稍犹豫了一下,交代了林妙云的生命期限,是大约三个月到六个月。他说完这段话后,台下非常的安静。静了大约十来秒后,掌声先从副县长那儿响了起来,他站起来,越鼓越使劲,接着所有人都站了起来,掌声四面八方地响起来,将林妙云浮在了掌声之上,我们看见林妙云苍白的脸泛出了红霞的颜色。之后是现场捐助,捐一个,主持的女教师报一个数字。数字越来越高,渐渐攀上一个顶峰,现场的气氛像火柴头擦燃了,发出硝烟的味道。黄校长背着那只黄牛皮挎包,始终肃穆地站在台角,每当一个捐助的红信封放入募捐箱,就鞠个九十度的躬,像是孝子给吊唁者施回礼似的。也许是幻觉,我们看到像蜡像一样坐在台上的林妙云,身体微微地晃动着。

大家都认为,这一定是林妙云人生当中最辉煌的一个场景了,人活一辈子,有这么的一场落幕,也够了。甚至再提起一万元时,也有人觉得值了。黄校长说过,即便有人比林妙云捐得更多,碑文上林妙云的姓名将永远排在第一位。这也算是留了名了,并不是所有的绝症病人都做得到这一点。大家经过林妙云家时,目光里就多了些不一样的内容,不像以前那样仅仅是怜悯了。仪式过后,林妙云家的院门一直紧紧地关闭着,里面阒寂无声,兰云大嘴去推过几次门,都因为无人应门而折返了。这让大家心里都有些悬着,隐隐觉得要出什么事似的,有好几个人的睡梦中都出现了大雪,那雪漫天遍野地落下来,把绿色的山野都盖住了,有些雪片落在了江水里,化成一朵朵白花沿江而去。那天清晨的时候,人们的睡梦被遴遴的轮椅声碾过了。小兰在梦里说:拉链,拉链。那轮子碾过石板的声音确实很像一条拉链的滚动,慢慢地将曙光一层层剥开来。扫街的刘妈是第一个目击者,她讶异地对老麦和林妙云说:这么早。她记得老麦给人一种很冷的感觉,两只手扶着椅背,有些瑟瑟发抖似的。接着她注意到林妙云的膝盖上裹着条线毯,线毯是灰色的,镶了红边。刘妈这么清晰地记得这个细节,是因为自己家里也有这种线毯,是很旧的款式,掉了毛,已经不那么保暖了。她想捐了一万元钱的林妙云,也不过是用这样的一条线毯,心里就有些感慨。因此,她没有去注意林妙云的神情,事后拼命地回忆,只记得林妙云是这么回答她的,林妙云说,是的,我走了,你辛苦了。天还很早,轮椅上的林妙云再没有遇到镇上的任何人。轮椅经过连接新校舍的水泥桥时,江上起雾了,雾气慢慢地升到了桥面上,使得对面过来的一个挑着担的黑衣老农像是浮在半空中。在交错而过的一刹那,他们相互让了让,林妙云对那老农笑了一笑。那是他们出行中遇到的第二个人,也是最后一个。大约一个多钟头后,老麦独自回到了镇上。这时,天色已经大亮了,街面上有几个人站在门口刷牙,有人发现老麦走路的样子有些不对劲。老麦走的不是直线是曲线,偏离了轨道,看上去有些不平衡,有些危险。有人问老麦,一大早就喝酒了?老麦没有回答,老麦像踩棉花一样走进了屋子,关上了门。

晚上,兰云大嘴端着一碗粉皮去看林妙云,走进门,就闻到了板鸭浓醇的香味。灯下,老麦独自坐在小方桌前,俯着脑袋在啃一只鸭腿,嘴里发出很响的咀嚼声,盘里的一只鸭已经所剩无几。兰云大嘴把粉皮搁下,问老麦:“妙云还好?”老麦抬头望了她一眼,眼珠红殷殷的,里头有种很软弱的东西。兰云没有多想,说声上去看看,就往楼上走。才走到一半,她就有一种很奇怪的感觉,说不清是什么,只感到汗毛一根根竖了起来,抬头望望楼上,那里漆黑一片,幽深深的,她试着喊了声妙云,没有回应,似乎有一种冰冷的空气流荡开来。兰云大嘴忽然害怕起来,脚颤抖着竟然不能往上迈。她转身飞速地跑下楼,感觉身后有什么追着似的,来到堂屋的灯光下,心才定下来。堂屋里现在多了两个老头,他俩与老麦一起在等第四个老头。老麦把桌子收拾了,整出副麻将牌,一枚枚认真地翻过来,在中间铺成一个大方块。兰云大嘴想问的话,此时也咽了回去,悄悄往外走。走时,只是想,以前林妙云是绝不许家里开麻将铺的,怎么现在改了脾性?

两天后,街亭江下游二十公里处浮起了林妙云的尸身,公安很快寻访到了老麦家,递过来一张面目全非的照片。老麦接过来看了一看,手就抖起来,说,是我家老太婆,我说过会浮起来的……就是不信,说抱块大石头就行,你看……这事麻烦的。老麦对整个过程供认不讳,他承认那天他们过了桥,再走半里路,到了三江口那儿,找了个埠头,折根长芦苇试了试水深,见探不到底,就定了那个点。是他把林妙云推下去的,老麦说,这么说的时候,他的神情很恍惚,说像做梦似的,他一直以为是做梦,就那么推下去了,推下去的时候,林妙云还在笑呢,她说,快点,推吧,快点,老头。是连着轮椅一起推的,嗵的一声,溅起了好大的水花,林妙云还坐在轮椅上漂了一小段,像是坐轿似的。但忽然一下子,整个人就没入了水中,然后就被白氤氤的雾气盖住了。他好像听见林妙云最后是惊叫了一声的,但那声音只发出来开始的一小截,几乎还只是冲出来的气流的时候,就让水淹没了。走在回家的路上,他一直认为自己走在一个梦境里,不然怎么街道一直在摇晃,人声像裹了棉花似的嗡嗡直响呢。他以为回到家能见着林妙云,但上了楼,找遍整个屋子,都没有见到林妙云。公安问:“你为什么要推她下去?”老麦想了想说:“林妙云说,她要江葬。”

这是我们那个小县城十年以来最轰动的案件。它甚至比一桩连环杀人案引起的谈论更多,究竟是否该定性为谋杀引起了各界的热烈讨论。小镇的人们因为这件事而分成了两个派别,以黄校长为首的正方认为谋杀不成立,林妙云是有结束自己生命意愿的,从捐款这件事就可以看出来,林妙云决心已定,而老麦只是帮助他完成这个意愿,再说林妙云本来就得了绝症,这么做只是把期限往前面提了一提,怎么能算是谋杀。以兰云大嘴为首的反方认为这是实实在在的谋杀,这个派别主要由一些主妇组成,在丧礼上,她们看着那具肿胀变形的尸身,回想以前活生生俏伶伶的林妙云,不管是与林妙云感情好的或结过怨的,都哭得稀里哗啦。她们认为,如果家里的男人对自己好好的,谁愿意去死,好死总不如赖活着,还不是老麦不念夫妻情分,不愿照顾病妻,逼得林妙云没了活着的心力。推下去的那记动作,不管是在林妙云清醒还是不清醒的状态下,作为一个男人,一个丈夫,都是不应该做的。这个时候,争论就集中在了林妙云当时是否清醒的这个节点上。据清洁工刘妈回忆,林妙云当时是与她发生了一小段对话的,对话的意思听上去,有那么一点遗言的味道。但对老麦非常不利的是,后来公安找到的那位黑衣老农说林妙云是昏睡着的,他说在桥上相遇时,看见一个男人推着个女人,那女人的脑袋在车上左右晃来晃去,显然是在熟睡之中。当时他就很奇怪一大清早这男人要推着女人到哪里去。得知这个消息后主妇的这一方就愈加悲愤了,哭声像要掀开整个丧棚。后来检察院找她们取证时,她们公推兰云大嘴做了控方证人,这让兰云大嘴有点兴奋,她这一生还没有真正地对着那么多人演讲过,她暗暗地在腹中一次次打底稿,并且偷偷地练了好几遍。

开庭前的那个晚上,兰云大嘴家来了个客人。是阿华。阿华像影子一样闪了进来,进来后就直着腰站在八仙桌旁,也不坐下来,只把手中提的几瓶烟酒轻轻搁下了。阿华的到来,打断了兰云大嘴家正进行的一场争吵。兰昕大爷是正方的人,他认为指认老麦谋杀太可笑了,叫兰云大嘴千万不要去出这场风头,他说,你平常到处胡咧,我都不管你,但这件事,你无论如何不要去出头。兰云大嘴说,那妙云就白白死了,你们男人是不是都巴不得老太婆快点死啊。兰昕大爷说,你当哪个老头愿意一个人孤零零过日子,这不也是没办法吗。兰云大嘴说,没办法,没办法就把老婆推河里,你们男人都是畜生啊!兰昕大爷也生气了,说,那你去,给老麦判个死刑无期的,你该满意了!说到这里,兰云大嘴还真哑了,她半点没想过,这事可能给老麦带来这样的后果。说实在,她心里也不认为老麦会谋杀林妙云,只是林妙云的死让她心里莫名的酸楚,满腔的哀怜悲愤无处发泄。这时见阿华来了,手上还拎着几瓶烟酒,想是来说情的,就软下口气说:这东西还是拿去给你爸吧,他都在里头好几天了,日子一定难过。谁想阿华梗梗脖子说:他不是我爸!我没有爸。他是杀人犯!兰云婶,你要给我妈申冤啊!说着,蹲到地上抱着脑袋,肩膀不住抽动,像是哭了。兰云大嘴一时不知该如何劝慰,愣了。那边兰昕大爷咳了两声,站了起来,就往外走,走到门口,意味深长地回头冲兰云大嘴笑了笑,好像是说,你看你看,这要结果的人来了吧。兰云大嘴不笨,一下把前因后果想了个明白。她想,好你个阿华啊,我算是认得你了,为了个店面,这种事儿都干得出来。她忽然想起林妙云那晚对说的那句话:以后老麦遇到什么难事儿,你一定要帮他哇!她觉得,这回她才是真的明白了。

在法庭上,兰云大嘴是作为第二个控方证人发言的。第一个是阿华,阿华穿了件白色的旧衬衫,一条灰白的灯芯绒裤,臂上裹一截黑纱,看上去一身重孝的模样。在回答法官提问时,他显得有些紧张,陈述断断续续,但答案都像箭簇一样指向老麦。阿华说母亲病后就成了“累赘”,不但再也做不了家务,还什么都需要护理,自己又在外打工没有办法照顾,要不是邻居兰云婶时时照顾,不知成什么样了,他说是自己害死母亲的,早知道就不出去打工了。在诉说林妙云过日子的不易时,他渐渐激动起来,提高了嗓音说捐款是老麦玩的把戏,是使障眼法给大家看,其实林妙云本来并不想捐款的。接着,阿华说到了板鸭,讲到母亲每次买四分之一只板鸭,被人取笑,但最多只能吃一只鸭爪的时候,他哽咽了。他说,这么多年,母亲从没有吃过一块鸭脯肉,希望母亲到了那边,再也不会这么苦了。他说,大家能想象捐一万元钱的人,自己都没有吃过鸭脯肉吗?在他不能抑制的呜咽声中,听众席起了阵微小的骚动,不少人以鄙薄的目光望向老麦。在阿华陈词时,老麦始终低着头,没有把脑袋往这边转一下,他穿着件宽大的黄马甲,看上去人更瘦了。

兰云大嘴上庭前喝了半杯水,润了润喉,因此一开口就显得嗓音很清亮,她说:我跟林妙云是同一年嫁到街亭的,我是三月,她是四月,我早来一个月,就算是姐了。这几十年,我们两家就隔了张板壁,她家的事儿,灶上灶下,床前床后的,没比我更清楚的了。林妙云有三个事情,是没人知道的。第一个,林妙云没有生育能力,这么多年,大家都以为是老麦的问题,其实不是的。妙云嫁过来的第二年,去医院作了检查,查出了问题,说是先天输卵管堵塞。生不了孩子,那还算是女人吗,那时老麦的娘还活着,死活让老麦跟林妙云离了。老麦的娘逼得紧啊,寻死觅活、断绝关系,什么招都使出来了。但老麦没有听,老麦跟他娘说,你要走就走吧,妙云是绝对不会走的。这么一来,老麦的娘就被气走了,搬到了老二家,一直到死也没回来。老麦跟外面透风,生不出孩子是他的问题,一并把罪名担了。林妙云不是木头人,心里感激啊,跟我说,兰云,这一辈子,我都欠了老麦的,我得给他做牛做马,一年年,一月月,一天天地还。第二个事情是,林妙云喜欢小孩。我大女儿半岁时,我们几个女人打牌,让林妙云帮着抱会儿孩子,那是冬闲,大家坐在廊下边晒太阳边打牌,正开心着呢,忽然听孩子哇的大哭起来,回头一看,女儿已经躺在地上,林妙云腿上一大片水渍,正跳着拍。原来女儿尿裤了,林妙云当场就把她扔在了地上。当时我很生气,大家也觉得这个女人没救了,虽然林妙云连声道歉,但没人理她,牌也不打了。后来谁家的小孩都不给她抱,还教孩子远着她。林妙云是个识相的人,从此再不敢沾别人家的孩子,但心里是喜欢小孩的。大家记得夏天的时候,她每天都端着衣服站在桥上,以为她在看晚霞。实际上,她在看桥下玩水的小孩,从桥上看下去,那些一个个扑腾着的脑袋,像是煮在锅里的饺子,林妙云就想,孩子会不会万一出点什么事,而没个人看见呢。所以每到夏天的傍晚,她都要在桥上站上好久。后来居然真的救下了一个孩子,就是她的养子阿华。那时她真开心啊,对阿华也好,安排他念书,娶媳妇。可惜后来因为什么事闹了矛盾。那年老麦椎间盘动手术,阿华一趟也没去医院看望。这事,妙云是对我哭诉过的,她说怕老麦难过,儿子是她坚持要养的,谁知却养伤了心,这一世,她最对不起的人就是老麦了。第三个事情是,林妙云怕疼。我为什么要说这个,是因为这跟案子关系最大。林妙云怕疼到了什么地步呢,大家记得她比我晚嫁一个月,喜事办好的第三天,老麦上我们家来了,按理说,这个时候,做新郎的应该满脸喜气才对,可老麦一脸愁容,欲言又止的。我避到了厨房,耳朵是支楞着的。老麦支支吾吾说妙云怕疼,不肯办那事,只要往里面一点点,就一声声吸了气喊痛,吓得老麦不敢动弹。我女儿念大学后告诉说每个人痛感不一样,有的人特别怕痛,是有这样特殊体质的人。可我们那时不知道啊,只觉得这是人人要经历的事,这女人矫情了。我家那位就告诉老麦,怎么样做些前头的安抚工作,到最后该怎么办就怎么办,这事依不得女人,一辈子的事。结果那天晚上,我们竖着耳朵听墙那边的动静,快十二点了,我们都朦朦胧胧要睡过去了,却听到了一声惨叫,那声音真吓人,像从喉管里撕出来似的,骨头都透着疼。我想想做女人真可怜,我家里那个却说,老麦不会吓得痿了吧。后来妙云得了病,听说是可以动手术试试的,但林妙云没同意,一怕花钱,二就是怕疼。她对我说,反正是要死的,为啥要疼上一年半载再去死呢,可不可以还没开始疼,就先死了呢。所以,林妙云是自己想要死的,这事怪不得老麦。

兰云大嘴长舒了口气,又接着说:我再说说板鸭的事儿。我多少次见过他俩吃板鸭,俩人坐在一张小方桌的对面,脑袋上挂一只圆灯泡,灯光照得板鸭的皮儿黄澄澄、油酥酥,两人吃得满嘴发油。边吃,林妙云还要怪老麦没吮干净,骨头上残留着鸭肉,她说,你瞧我吃的,这么干净。林妙云吃的那叫干净,连骨头都咬成渣了。老麦就不耐烦了,说我吃个鸭子你都要管,我爱怎么吃就怎么吃。这让我想起,我也是这么念叨我家兰大爷的。每晚我都嫌他费电,不关电视,我在楼上骂他,骂他不会过日子,不知道电价又涨了,水价又涨了,菜价又涨了,念半天,听见楼下电视咔地一关,听见他闩了门,听见他一步步往楼梯上走,我就安心了,就在被窝里偷偷笑了。后来我想,那是四分之一只板鸭,所以能吃得这么有味,如果是一整只板鸭,就吃不出这样的味道了。现在老麦吃板鸭,再没人跟他抢着吃了,也没人念叨他了,可他吃板鸭,还能吃出原来的味道吗。所以妙云走了,最难受的人是老麦啊,你们有没有想过老麦的感受哇!兰云大嘴说到这里的时候,被告席上的老麦慢慢矮了下去,两个法警架住了他的胳膊,但呜呜的哭声还是传了出来,那声音听上去像黑夜的风声,孤凄凄的,压得人心里难受。第三个控方证人是那个黑衣老农。但黑衣老农死也不肯上台。他一再说,那天雾太大,他没有看真切,也可能老太太是醒着的,只不过没坐稳身体。他说他记不清楚了。

这案子后来上了地方台的法制节目,题目就叫街亭江的曲折命案,一帮记者拿着长枪短炮在镇上采访了大半天,我们因此见到了电视里的漂亮女主播,原来她长得很矮小,踩着高跷般的鞋跟只及得兰云大嘴的耳廓边,但大人小孩们还是跟在她身后,把她看了个够。后来节目播放时,每家每户都收看了,让人意外的是,我们认为最轰轰烈烈的那个场面没有出现,女主播用饱含鼻音的普通话交待老麦判四年徒刑之后,就跟我们说了再见,她跟旁边的男主播眉来眼去地理着纸稿,字幕就从他们脸上滚过去了。我们等了半天,等来的是榧子广告、袜子广告和珠子广告,再怎么等,那个轰轰烈烈的场面也没有出现,所以,只能在这里再现一下那个场景:审判那天我们等在法院门口,以为老麦会从八字的大门、高高的台阶羞答答的走下来,乖乖地跟着我们回家,但是等了很久,老麦也没有出现,他们说老麦暂时出不来了。所以,我们决定一直等下去,我们集体坐在法院对面的宣传栏下面,宣传栏很长,也很荫凉,坐几十个人一点问题也没有,因为坐得有些饿了,肥佬张就送了些板鸭分给大家,他说是黄校长出的钱,板鸭真香啊,香味悠悠荡荡地越过十几里的公路飘到了小镇上,于是,小镇的很多老人都走出了家门,乘着车,坐着船,来到他们从来没有到过的街市,这些老人有的我们见过,有的从来没有见过,他们瘪着没牙的嘴,拄着杖,顶着白菜一样的脑袋,浩浩荡荡向我们走来了。