社会情绪与社会行为的脑机制

周晓林 于宏波(北京大学 脑科学与认知科学中心,北京 100871)

●理论前沿

社会情绪与社会行为的脑机制

周晓林*于宏波

(北京大学 脑科学与认知科学中心,北京 100871)

社会情绪指在社会交互中产生、并对人的社会行为或倾向产生影响的情绪反应,如内疚、感激和嫉妒。因其与道德行为、社会合作和群体决策等领域的密切联系,社会情绪一直是社会心理学、政治学和社会学等学科的重要研究领域。然而社会情绪的神经机制长久以来并不为人所知。近年来,随着脑成像技术的发展,特别是人际互动范式与脑成像的结合,社会情绪的神经机制逐渐成为社会认知神经科学的热门主题。本文综述了近十年来社会情绪神经机制的研究成果,并尝试提出该领域未来可能的发展方向:结合神经科学手段(如脑成像、脑损伤等)和计算模型(如强化学习),揭示复杂社会情绪和行为背后的心理、神经和计算基础。

社会情绪;社会行为;人际互动范式;脑功能成像

一、引言

“人类自然是趋向于城邦生活的动物。”[1]7相比于其他群居物种,人类种群的社会结构和人际关系都更为复杂、精细和庞大。社会结构和人际关系的现实化,必依托一定的社会行为。而人的行动除受到理性判断引导外,更受到欲求、倾向、好恶等因素的驱动,而后者统而言之即情绪因素。因此,我们可以说,在社会行为背后起到重要驱动作用的是各种性质不同的社会情绪,即在社会交互行为中产生的情绪。这些情绪中有些倾向于使人互助互信、体恤合作(如同情、感激),而有些则倾向于使人相互敌视攻讦、甚至自相残杀(如嫉妒、愤慨)。

社会情绪作为连接个体生活与社会行为的纽带,自古以来就受到思想家的重视。在我国,先秦儒家强调忠恕仁义既是个体的也是社会的灵魂。如孟子提出“四端”说,认为“恻隐之心”“羞恶之心”“恭敬之心”“是非之心”等社会情绪人皆有之,是人性的根本和社会—政治生活的基础。在西方,亚当·斯密在《道德情操论》中提出“同情”“羞耻”“感激”等社会情感是一切人共有的行为动机,“最大的恶棍,极其严重地违犯社会法律的人,也不会全然丧失同情心”[2]5,这些情绪构成人在社会中的行为准则,同时也是法律的基石。

与上述情绪论相对的古典主义经济学完全排除社会情绪等非理性因素在决策和经济行为中的作用,假定经济活动中的人是自私而理性的。而这种过于强的假设应用到具体的现实社会问题往往会出现偏差。例如,在古典经济学框架下,人类的共同生活将不可避免地陷入所谓“公地悲剧”(tragedy of the commons)[3]:个体会抓住一切机会最大化自身效用,并尽可能避免遭受他人的伤害,最终每个个体都只能达到一种保守的纳什均衡。然而事实上人类社会并非处处都陷入公地悲剧。古典经济学的假设在此遭受了挑战。心理学的研究发现,真实博弈情境中的人更多地表现出合作而不是自私自利,且该结论具有跨文化的稳定性与一致性。[4]现实情况不同于经典理论的预期,其原因可能是人们并非孤立地处于社会情境中:羞愧、内疚、感激等社会情绪会使得人们的行为表现出利他与公平的倾向。[5]因此,从实证科学的角度研究这些广泛存在于人类,特别是人类社会交往中的情绪,考察其心理学和神经机制,对我们认识“人之所以为人”有直接和重要的意义。[6]

如上所述,人类社会交往中产生的情绪称为社会情绪(或德性情感,道德情操),包括内疚、嫉妒、怨恨、感激和敬仰等。作为情绪的一个子范畴,社会性情绪可以按照效价(valence)分为正性和负性两类。同时,由于社会情绪具有激发社会性行为或反应倾向的特点,我们又可以根据某种社会情绪促进亲和性抑或攻击性社会行为来对其进行划分。这样,我们至少就有两个维度对社会情绪加以分类(图1)。这种分类法既考虑了社会情绪作为情绪体验的一面,又考虑了它影响社会行为的一面,有利于我们从这两个角度考察它们的心理学和脑机制。近年来,随着认知神经科学技术手段的发展,特别是功能性磁共振成像(fMRI)技术的开发和应用,社会情绪的神经机制逐渐成为情绪研究的新热点。这主要有两方面的因素:第一,事件相关设计(event-related design)的广泛引用使得更自然、更适合社会交互的范式能够应用到磁共振脑成像实验上;第二,很多在演化上出现较晚的社会功能往往会利用人脑中已经存在的神经环路来发挥作用,而来自非社会领域,特别是经济决策、价值学习和基本情绪领域的认知神经科学研究已经积累了很多关于人脑认知—情绪功能的证据,使得我们可以合理解释社会交互中观察到的大脑活动。[7]在最近的十余年间,有超过三十篇以社会情绪的神经机制为主题的研究性文章发表在国际学术期刊上(见图1,每种情绪后边的数字代表以相应的情绪+fMRI为关键词在PubMed数据库中搜索得到的文章数目)。本文以本实验室对内疚、感激和嫉妒的研究为主线,介绍近十年来社会认知神经科学对社会情绪的研究;在总结已有发现和比较不同研究范式之后,我们将提出这一领域中具有潜力的发展方向。

图1 社会情绪的图式

二、内疚与补偿

内疚是指个体对自己给他人造成的伤害持有的否定态度和针对自己行为的负性情绪。内疚具有重要的社会意义。[8-9]它促进补偿行为,起到道德情感的作用。[10-11]对某个错误行为可能引起的内疚情绪的预期也会让人悬崖勒马,不再进行伤害行为。[12]这种内疚情绪的缺失使得精神变态者(psychopath)的行为极为暴力和不符合道德[13-14],而过度且挥之不去的内疚感也会干扰人的正常生活,最终导致心理障碍甚至自杀。

对内疚的神经科学研究多数采用文本阅读—情景想象范式:被试阅读并想象某个能诱发内疚的情境(如“我在医院病房里吸烟”)[15-19],或者回想自己人生中经历过的内疚事件[20]。这些研究发现,脑中有两个系统在被试进行内疚想象时活动增强:其一是由内侧前额叶、楔前叶和缘上回等脑区组成的共情系统,它们的活动表明察觉和推断行为的社会后果、分享受害者的情绪体验是产生内疚情绪的先决条件[16-17,19];其二是由脑岛、杏仁核和前扣带皮层等组成的“疼痛矩阵”,它们的活动表明内疚给行为主体带来了痛苦的负性体验[18,20]。然而,文本阅读—情景想象这种范式并没有在社会交互情境中直接诱发内疚情绪,受试者只以第三人称视角观察或想象内疚,这种方式诱发出的情绪与作为第一人称体验的内疚可能有性质上的不同。[21]另外,在这种情景想象范式中,因为诱发情绪的事件并非受试者直接所为,他无须也无法对此作出行为反应,因此,该范式无法考察社会情绪与其引起的社会行为之间的关系。

一种替代的范式是人际互动游戏。Chang等人采用了经济博弈中的信任游戏考察内疚厌恶(guilt aversion)的神经机制。[12]信任游戏中有两个玩家:投资者将自己的一部分所得赠予受托人,这个赠予的金额增长若干倍(如三倍)后到达受托人,受托人选择将自己获得的金额部分地返还给投资者。受托人返还金额的量反映了其对社会规范以及他人(投资者)对自己的信任的认同和遵守。Chang等人假设,作为受托人的被试返还的金额如果符合社会规范(也即对方的预期),则说明这种情况下被试对内疚的厌恶较强,而这种负性的体验阻止被试作出违反社会规范的行为;反之,如果被试的行为不符合社会规范,则说明这种情况下被试的自利动机较强而内疚厌恶较弱。[12]磁共振成像的结果表明,当被试的内疚厌恶较强时,脑岛和背侧前扣带的活动较强;而当被试的自利动机较强时,腹侧纹状体的活动较强。另外,内疚厌恶引发的脑岛激活与被试主观评价的内疚感以及被试的内疚特质都有正相关。

(一)社会交互中的内疚体验及其神经相关物

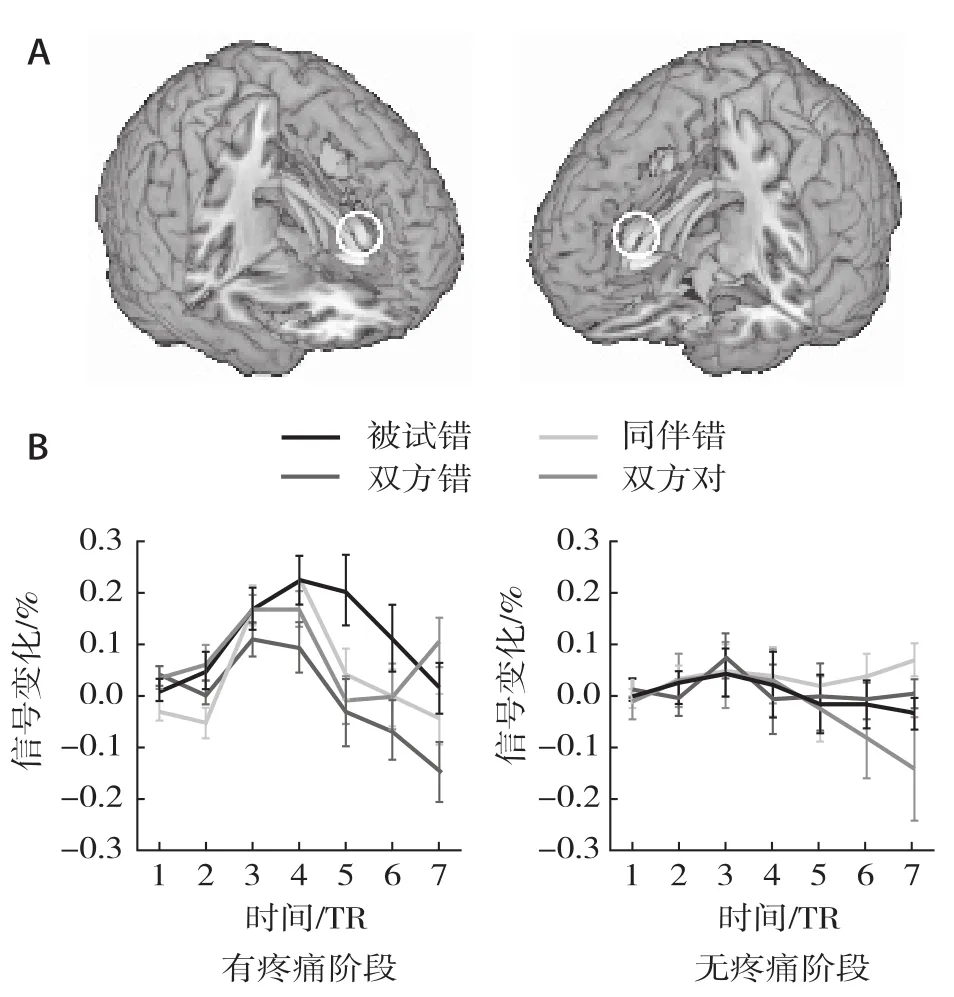

Chang等的研究侧重于可能的内疚的厌恶如何影响当下的决策行为,而没有专门考察伤害已然发生时的内疚体验。[12]近期,我们借鉴了一个社会心理学研究采用过的内疚诱发情境[22],研究了被试给同伴造成伤害时体验到的内疚及相应的脑机制(瑞士日内瓦大学的一组研究者独立并稍早于我们用类似的范式研究了内疚体验的神经机制。[23]这两项研究的结果非常一致[24])。每一轮游戏开始时,被试与同伴共同进行一个估计点数的任务。如果两者都估计正确,则进入下一轮游戏;如果任何一方估计错误,被试的同伴(而不是被试)将承受一个疼痛刺激。在疼痛刺激发放前,被试可以选择帮同伴承担一部分的疼痛。我们以被试选择承担疼痛的等级作为反映其内疚感的行为指标。我们发现,被试错条件下,被试承担的疼痛最高,其次是双方错,最后是同伴错。脑成像结果显示,相对于双方错条件,被试错这一结果引起了前部中扣带回皮层和双侧前脑岛的激活(图2)。而这种激活在一个不包含疼痛惩罚的控制实验(同一批被试参与)中没有出现。我们根据被试在被试错和双方错这两种条件下承担疼痛的等级计算了被试的补偿指数(该指数越大表明被试在内疚时有更强的补偿倾向),并发现上述前部中扣带回皮层的灰质体积与该指数呈正相关。另外,我们发现前部中扣带皮层在被试错条件和双方错条件之间的活动差异与补偿指数正相关,并且这种相关被中脑导水管旁灰质在这两个条件之间的活动差异完全中介。[24]与之前关于内疚神经机制的研究相比,我们的研究有三个方面的贡献。第一,我们考察了人际交互中产生的直接的内疚体验,而不是对过去经历的内省。第二,我们揭示了内疚感的个体差异在大脑结构上的基础;该结果对理解普遍意义上的“社会疼痛”和精神变态的神经机制可能有重要贡献。[25]第三,我们考察了内疚相关的神经活动与补偿行为之间的关系,并发现补偿行为可能是由内疚引发的社会威胁焦虑驱动的。[26]

图2 “被试错>双方错”引起的脑激活

为考察内疚体验的脑活动模式的一致性,我们与美国科罗拉多大学博尔德分校的Luke Chang,Leonie Koban和Tor Wager合作,利用该实验室开发的多变量脑模式分析技术[27]比较Yu等[24]与Koban等[23]研究中内疚相关脑活动模式的相似性。要言之,我们用这两组脑活动数据训练两个内疚模式分类器——根据被试脑活动判断被试是处于高内疚条件(“被试错”)还是低内疚条件(“双方错”),将这两个分类器应用于Yu等[24]的数据,验证:1)相比于“双方错”条件,分类器是否更倾向于将“被试错”条件判断为内疚条件;2)分类器是否将被试选择承担更高疼痛的条件判断为更内疚的条件。值得注意的是,由于Koban等[23]中的被试是欧洲人而Yu等[24]中的被试是中国人,因此如果基于前者训练的分类器能实现上述两条,则说明人际互动中产生的内疚脑活动模式具有跨文化一致性。结果符合我们的预期。首先,根据Yu等[24]训练的分类器和根据Koban等[23]训练的分类器都能很好地区分Yu等[24]中的“被试错”和“双方错”条件(正确率均在85%以上)。第二,考察两个分类器在Yu等[24]的各个条件下的模式响应①模式响应(pattern response)是某条件下的全脑活动水平与模式分类器(全脑权重图)点乘后得到的一个无量纲数值,该数值越正则说明当前条件下的全脑活动模式越相似于两个类别中的某一类,越负则越相似于另一类。,两个分类器都表现出随着某个条件包含的内疚成分越多,模式响应就越大,即越相似于“被试错”条件;并且这种趋势只在有疼痛的阶段出现,在无疼痛的控制阶段则无此差异。第三,当把试次按照随后被试分担疼痛的量分组,进而考察两个分类器在不同分担量下的响应,我们发现基于Yu等[24]的分类器表现出随着分担量增加模式响应也增加的显著趋势;而基于Koban等[23]的分类器也表现出相同的趋势,但未达到统计上的显著水平。

(二)自我惩罚的多重动机及其对内疚的影响

在上述研究基础上,我们进一步考察内疚情绪与补偿及更广泛意义上的自我惩罚之间的关系。概而言之,内疚情绪会促成补偿行为,其目的在于降低失当行为造成的伤害或对已造成的伤害进行弥补。然而,在生活中常有这样的情况:伤害一经造成便难以进行补偿。托尔斯泰的《复活》中就讲述了这样一个经典的例子。一个贵族青年引诱了姑母家的婢女。婢女怀孕后被赶出家门,无奈之下当了妓女,因被诬陷而被判流放西伯利亚。这个贵族以陪审员的身份出席法庭,见到从前被他引诱过的女人,深受良心的谴责。他奔走于上层社会希望帮助这个女人却全无效果。最终他自愿陪同这个女人流放西伯利亚。从这个故事中我们可以看到,当人受到良心的谴责和内疚的煎熬时,他宁愿选择自我惩罚来降低内疚。近年来一些社会心理学研究也发现,人在伤害他人之后更愿意接受疼痛惩罚,并且这种惩罚能降低他们的内疚感。[28-30]社会心理学家根据这些研究结果,总结出内疚后补偿和自我惩罚行为的三种动机,分别是:降低伤害[8](有用性动机),恢复社会形象[29](遵从规范动机),恢复自我形象[10](自律动机)。为考察不同动机背后的神经机制,以及补偿—自我惩罚如何改变内疚情绪及其神经表征,我们改进了上述研究范式,进行了一项功能磁共振研究。

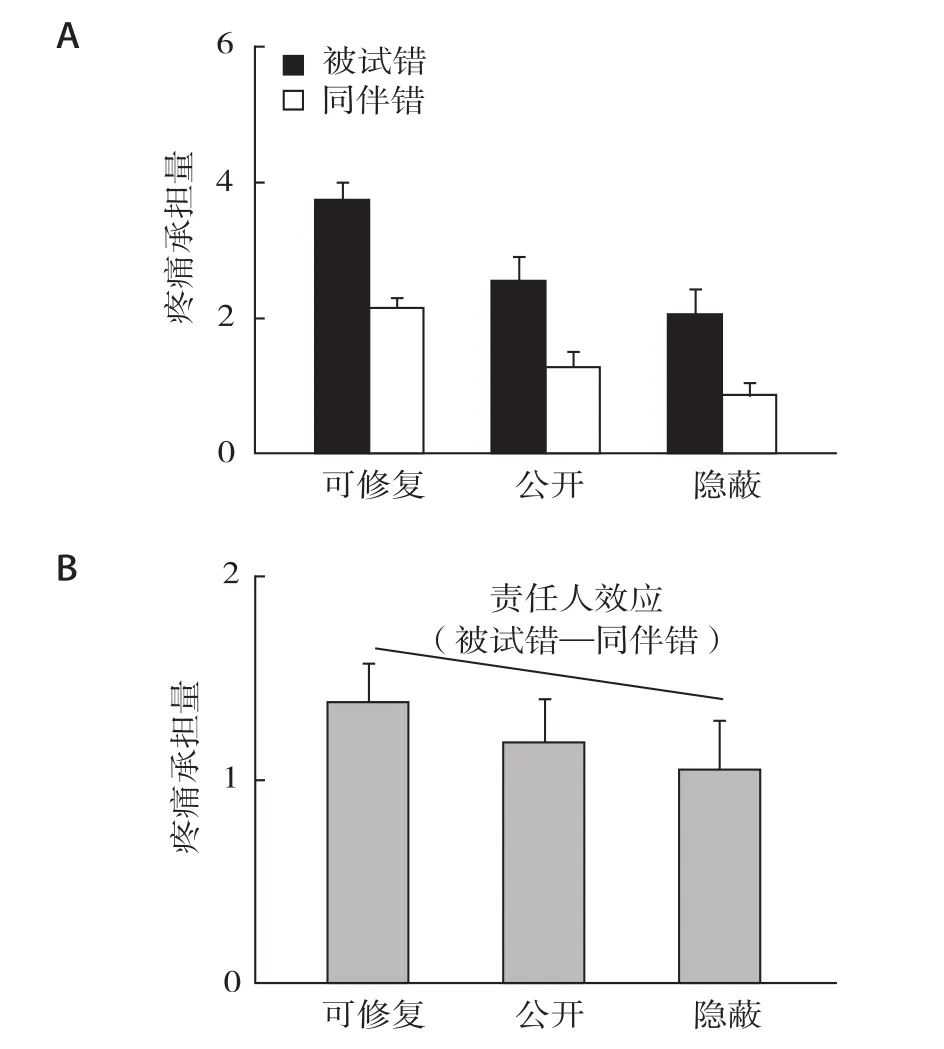

在该研究中,我们修改了上述实验任务。第一点变化是简化了游戏规则:每轮猜点游戏只由一名玩家操作(被试或同伴),猜错将直接导致同伴需要承担疼痛刺激。这里操作的是伤害的责任人:被试造成伤害为内疚条件,同伴自己造成的伤害为控制条件。第二点改变是我们系统地变化被试选择承担疼痛的后果,以强调不同的自我惩罚动机:在“可修复”条件下,被试承担疼痛能够降低同伴承担的疼痛,且被试的选择同伴可见;在“开放”条件下,被试承担疼痛无法改变同伴承担的疼痛,但同伴能看到被试的选择;在“隐蔽”条件下,被试承担疼痛无法改变同伴承担的疼痛,同伴也不能看到被试的选择。根据前人研究[31]我们假设,“隐蔽”条件下的自我惩罚以自律动机为主,“开放”条件下则兼有自律动机和遵从社会规范动机,而“可修复”条件下则三种动机都可能存在。对这三种情况进行两两比较则可以分离出自我惩罚的有用性动机和社会规范动机的神经相关物。同时,这种比较还可以显示出不同的自我惩罚对内疚及其神经相关物有何种不同的影响。

行为结果(自我惩罚量)表现出伤害责任人与自我惩罚类型的交互作用,即“可修复”条件下伤害责任人的效应量(被试错>对方错)最大,其次是“公开”条件,最后是“隐蔽”条件(图3)。脑成像上,我们发现相比于“可修复”和“隐蔽”条件,“公开”条件下右侧前脑岛的伤害责任人效应(被试错>对方错)最大。我们进一步利用心理—生理交互作用(PPI)方法考察“公开”条件下伤害责任人效应(被试错>对方错)对右侧前脑岛功能连接的影响。我们发现,在“公开”条件下,相比于对方错,被试错时右侧前脑岛与中脑导水管旁灰质及双侧杏仁核的功能连接增强。而这种功能连接的效应在“可修复”和“隐蔽”条件下则没有出现。由于后两个脑区都是与加工负性情绪和社会威胁关系密切的结构[26,32],我们推测在“公开”条件下,一方面由于被试无法降低同伴的伤痛,另一方面表现又处在同伴的监督评价之下,因此负性情绪体验最为强烈,与负性情绪和社会威胁相关的神经网络也处于高激活状态。

图3 行为模式

(三)他人信心对内疚体验和补偿行为的影响

如引言中所述,近年来社会神经科学的研究趋势是用经济决策和价值计算的神经机制解释社会决策和社会情绪,其中一个重要的假设就是社会性和非社会性的决策共用同一个价值加工系统,许多社会性决策过程的现象可以还原为非社会性的决策过程。[7]在内疚研究方面,有研究者提出,内疚情绪可以理解为个体知觉到自己违反了他人对自己的预期而产生的预期违反信号。[33]为了直接验证这一假说,我们修改了Yu等[24]中的实验任务,将他人信心作为一个自变量,考察其对内疚情绪和补偿行为的影响。相比于Yu等[24]中的实验范式,这里我们做了三处修改:第一,只有被试进行猜点数的任务,同伴的任务是在每一轮开始时给出自己对被试猜点正确的信心(高信心表示同伴非常相信被试在本轮猜点游戏中会做对);第二,我们在有些轮游戏中设置了惩罚,即被试若做错同伴需要承担疼痛刺激,而在另一些轮次则没有设置惩罚,即使被试猜错同伴也无须承担疼痛。我们以伤害是否实现来操作内疚的有无。第三,作为补偿行为的测量,我们在每种条件的三分之一轮次中设置了金钱分配任务,被试可以将自己的一部分额外收入在自己和同伴之间分配,而同伴在实验结束前不会知道。

行为上,在有疼痛惩罚的情况下,同伴的高信心增加了被试给出的金钱补偿;而无疼痛惩罚时,信心的高低则不影响被试给出的金钱补偿。扫描后的内疚主观评分上也表现出了类似的模式。这表明,同伴信心有效地调节了内疚体验和补偿行为。脑成像上,我们发现,背侧前扣带和双侧尾核中内疚的效应(无惩罚>有惩罚)受到同伴信心的调节。分别以左侧和右侧尾核为种子脑区进行PPI功能连接分析,考察有惩罚情境下,同伴信心高低对尾核功能连通性的调节作用。我们发现左侧前脑岛/外侧眶额皮层与尾核的连接强度变化(高信心>低信心)能预测被试内疚主观评分的差异。以往的强化学习研究已经证明,尾核是中脑多巴胺系统的重要投射靶区,在学习和决策中反应预期错误(prediction error)信号。在我们的实验中,被试可能将同伴的信心内化为自己对自己判断正确性的一种预期,从而当同伴给出高信心而被试反应错误时,有更大的预期错误信号。而这种预期错误信号可能通过与负性情绪相关脑区的功能连接而诱发更大的内疚体验。

三、感激

感激是人因他人给予的好意、恩惠、帮助等产生的指向施惠方的正性情绪体验,并且包含对施惠方的称赞和报答之情。知恩图报是我国的传统美德。在西方,基督教传统也将感激放在人之美德的首位。世俗思想家,如古罗马的西塞罗就有名言:“感恩不仅是最伟大的德行,而且还是其他一切美德之母。”[34]139近代道德哲学家亚当·斯密在其著作《道德情操论》中对感激的社会功效做了详细的探讨。[2]他认为感激是驱使人们对帮助和善意进行回馈的重要动力,特别是在法律约束和利益刺激都无能为力之时。一些研究关注感激情绪的即时体验(状态感激),人们感受感激的个体差异(特质感激),以及这两者的关系。[35]另一些研究关注感激特质与个体的生活质量,包括心理健康和主观幸福感的关系。[36]这些研究主要是以问卷调查和访谈为主的现场研究。

然而,目前涉及感激的神经机制的研究只有一项。[37-38]在该研究中,研究者考察了人对内疚、愤慨、感激和自豪这四种社会概念加工的脑机制。被试的任务是判断概念词对的语义联系,其中一些是社会性概念(如“内疚—自责”),另一些是非社会性概念(如“营养—有用”)。研究者发现,右侧颞上回前部在被试进行社会性概念加工时激活更强[37];特别地,在加工感激时,下丘脑的激活与被试的感激特质呈正相关。[38]这项研究重点在考察特定社会情绪概念的神经表征,而不是大脑加工动态的人际交互中的感激情绪的机制。

社会心理学理论提出三个人际感激的决定因素[39]:(1)助人者帮助的意图(有意或无心);(2)帮助给助人者带来的代价;(3)受助者对帮助的需求程度。我们采用磁共振成像和人际互动范式分别研究了意图、需求和代价对个体加工感激情绪的脑相关物。

在关于意图的研究中,被试需要接受疼痛刺激并被告知其与另外三名同伴(假被试)一起完成这个实验。每一轮游戏中,电脑随机挑选三名同伴中的一名与被试进行配对。在一些试次中,同伴可以自主选择是否愿意帮助被试承受一定量的疼痛刺激;在另一些试次中,是由电脑决定是否让同伴帮助被试分担疼痛刺激。如果同伴没有分担疼痛,那么被试接受一个高疼痛强度的刺激;而如果对方分担了疼痛,那么双方同时承受一个中等疼痛强度的刺激。在接受疼痛刺激后,被试有权在他和同伴之间分配20点代币,并被告知这些代币会在所有实验后折合成一定比例的金钱充当额外的被试费。我们发现,相比同伴没有分担疼痛的条件,被试在同伴分担疼痛的时候感激情绪更强,同时分给对方的点数越多;而且相比电脑指令同伴帮助被试承担痛苦的条件,同伴主动帮助被试承担痛苦时,被试产生了更多的感激之情,并且转移更多的金钱点数给同伴。脑成像结果显示,相比于电脑决定分担,同伴主动分担时下丘脑/膈区(septal area)的激活较强而杏仁核激活较弱。下丘脑/膈区是脑内催产素的合成区域,与人类的亲密行为有重要联系。[40-41]而杏仁核则可能反映了对疼痛的恐惧加工。该结果表明主动帮助引起感激情绪,这种情绪体现为一种亲密关系的神经活动。同时,感激情绪能降低恐惧反应。我们进一步发现,腹内侧前额叶的激活与被试报答行为呈正相关,而背外侧前额叶激活则与报答行为程负相关。腹内侧前额叶表征抽象化的价值信息,如金钱奖赏、食物和性,而背外侧前额叶与执行控制和抑制功能有关。该结果表明:个体对他人的主动帮助行为估价越高,则越倾向给予更高回报;相反,如果个体对社会情绪的抑制功能越强,则越倾向给予更低的回报。在随后的一个行为实验中,我们用同样的实验范式考察被试的主观疼痛感是否会受到感激情绪的调节。在每一轮游戏后,被试不再分配金钱,而是对她刚接受的刺激进行强度评定(1:没有感觉;2:无痛的温热;5:较疼痛;8:最大可忍受疼痛)。我们发现,相比于电脑决定分担,被试在同伴主动分担时感到的疼痛较低;相比电脑决定不分担,被试在同伴主动不分担时感受到的疼痛较高。这一结果验证了脑成像实验的结论。

在第二个研究中,我们考察大脑对需求和代价的加工通过何种神经通路影响人们的报答行为。被试与匿名的同伴进行若干轮掷骰子游戏。在每一轮游戏中,被试与同伴依次各掷骰子两次,从被试开始。游戏设置了惩罚规则:两次总点数不足5点的玩家要承受一个电击刺激,刺激的强度在每轮开始前提示(有高低两个强度)。在被试掷两次、同伴掷一次后,同伴可以选择是否给予被试两点作为帮助。在三分之一的轮次中,被试得到20点代币,需要在他自己和同伴之间分配。我们明确告知被试,同伴并不知道代币分配的环节。只有在整个实验结束后结算报酬时才会告知同伴。我们将被试分配给同伴的代币数量当作报答行为的指标。需求这一变量由电击强度控制:高电击代表高需求,低电击代表低需求。代价这一变量由同伴选择帮助时面临的风险控制。具体而言,当同伴决策时的点数小于5时,帮助行为就会给同伴带来较大的风险。我们只关心同伴选择帮助的轮次。这样我们就有2(高风险、低风险)*2(高需求、低需求)四个条件。

行为上,高风险情况下被试分配给同伴的代币更多,特别是在高需求框架下。神经层面,我们观察到左侧侧尾核表现出需求—风险的交互作用。类似于行为模式,这些激活主要由高需求时高低风险的差异引起。这两个条件下腹侧纹状体的激活差异与代币分配差异正相关。以腹侧纹状体为种子脑区用PPI考察高需求下两个条件功能连接的变化,我们发现腹侧纹状体与双侧尾核(背侧纹状体)的功能连接能预测被试分配的差异。根据一个应用广泛的强化学习模型(actor-critic模型),腹侧纹状体是重要的价值计算脑区,而背侧纹状体则编码行动和价值的关联。[42]我们的结果强调了大脑多巴胺系统对个体在感激情景中形成恰当行为反应中的重要作用。

四、嫉妒与幸灾乐祸

嫉妒是《圣经》所录的七宗罪之一,是因看到他人优于自己而产生的一种强烈而痛苦的情绪。[43]438心理学上将嫉妒界定为一种低人一等的、愤恨的感受,通常由意识到他人更高的品质、成就或财富引起。[44]而当他人,特别是嫉妒对象遭受不幸时,人们有时会体验到一种快感,即幸灾乐祸。[45]嫉妒和幸灾乐祸常常产生于个体将自己与他人进行社会比较的过程中[46-47],并且这两种情绪都具有内隐性。[46,48]脑电研究已经表明,社会比较会影响结果评价的晚期阶段,说明社会比较调节了认知/情绪评价和重评的过程。[49-50]此外,社会比较会进一步影响社会决策过程。例如,在最后通牒博弈中,在上行比较之后,被试会更多地拒绝对家提出的不公平方案。[49]

Takahashi等用fMRI技术考察了嫉妒和幸灾乐祸的神经基础,以及两者的关系。[51]他们先让被试阅读一个小故事并把自己想象为故事中的主人公。在这个故事中,主人公的境遇不佳(考试成绩平平,没有好工作,找不到女朋友),而他的朋友则取得了更大的成就(成绩优异,职场情场一帆风顺)。之后,在fMRI扫描仪中被试看到这个故事中主人公朋友的事件。相比于看一个无关人的事件,看那个比自己高一等的朋友的事件会激活背侧前扣带皮层,“疼痛矩阵”(pain matrix)中的一个重要脑区。随后,被试读第二个故事,其中,那个一帆风顺的朋友遭到了不幸。这样的事件激活了腹侧纹状体。而且,背侧前扣带皮层对嫉妒的反应能够预测腹侧纹状体对幸灾乐祸的反应。Dvash等则采用人际交互的范式研究嫉妒与幸灾乐祸。[52]被试和同伴同时进行一个赌博游戏。在呈现被试自己的得失情况后,呈现同伴的得失情况。这些研究者认为嫉妒产生于被试的结果比同伴差的情况,而幸灾乐祸产生于被试的结果比同伴好的情况。他们发现,在嫉妒情况下,腹侧纹状体活动被抑制,而在幸灾乐祸条件下则被激活。Shamay-Tsoory等利用同样的范式,考察鼻腔喷入的催产素对嫉妒与幸灾乐祸的影响。[53]他们发现,催产素增加了被试在嫉妒情况下主观感受到嫉妒的程度,同时增强了幸灾乐祸情况下主观感受到幸灾乐祸的程度。

五、总结与展望

社会情绪在人的道德生活和社会生活中发挥重要作用。英国哲学家休谟对此有精辟的论述:“熄灭一切对德性的火热的情和爱、抑制一切对恶行的憎和恨,使人们完全淡漠无情地对待这些区别,道德性则不再是一种实践性的修行,也不再具有任何规范我们生活或行动的趋向。”[54]24因此,对社会情绪的心理学和神经机制的研究将逐渐成为社会认知神经科学研究的热点。

相对于基本情绪,社会情绪的特点在于它产生于社会交互,并驱动特定的社会行为,引起特定的社会后果。因此,对社会情绪神经机制的研究应将它置于其应有的社会环境,即人际交互当中,而这正是现有研究所缺乏的。较为常用的文本阅读—情景想象范式虽然便于操作,但想象一种情绪与真实地经历它在概念上和神经机制上有着重要的差别。[55-56]另外,这种范式难免引起情绪以外的认知神经加工过程,因此基于该范式的研究结果仍有不少抵牾之处。近些年,研究者逐渐将多种人际互动游戏引入脑成像研究,实现了在真实社会交互中诱发社会情绪并测量。这些研究的结果有较好的重复性(如比较Lotze等[57]与Buckholtz等[58]的结果),且与基本情绪研究[59]和经济决策研究[60]641-690的基本结论一致。在这个意义上,结合人际互动范式和脑成像技术是研究社会情绪神经机制的必然趋势。

另外,目前还较少有研究将标准化数学模型引入社会情绪研究领域,尽管这一技术已在感知觉[61]、运动控制[62]、经济决策和学习[63]以及社会决策[64-65]的研究中取得重要突破。这类研究借助数学模型,将认知或情绪加工的某些成分量化为参数,进而考察这些参数与大脑活动的关系,最终揭示特定大脑结构的神经计算功能。虽然,社会情绪的研究对象不容易量化,但值得注意的是目前已有多个研究组尝试用数学模型描述较为复杂的群体行为和社会交互。[66-68]

另一方面,神经疾病与精神障碍患者往往在情感、认知、行为等多方面都存在缺陷,例如,自闭症患者无法理解他人的意图和情感,抑郁症患者常常表现出情感淡漠、快感缺失等症状。[69-70]研究表明,这些群体在对基本情绪的感知和社会行为方面不同于常人,相应的治疗能够改善他们的表现。[71]那么,他们是否也能够体验到社会情绪,他们对社会情绪的体验与正常群体相比有何差异,针对异常群体进行治疗与训练是否能够帮助他们体验到正常的社会情绪,进而改善他们的社会行为,这些问题都具有重要的理论意义和应用价值,有待研究者们进一步探讨。

最后,随着分子遗传学和神经影像学的发展和交叉,遗传影响研究越来越受到研究者们的关注。近年来,研究者们逐渐发现血清素转运蛋白基因5-HTT、单胺氧化酶A基因MAOA、儿茶酚胺氧位甲基转移酶基因COMT等一系列基因的变异会对人们的基本情绪、认知功能和社会行为等产生重要的影响。[72-73]但是,对于高级社会情绪的分子遗传研究和神经影响研究仍然相对较少。未来的研究可以将不同领域的技术结合起来,通过比较不同基因型群体的行为和脑影像数据,更加深入地了解社会情绪的生物化学和神经生理基础。

(感谢实验室全体研究生的贡献和张丽、殷云露、黄见操等同学的校读。)

[1]亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,2011.

[2]亚当·斯密.道德情操论[M].蒋自强,钦北愚,等,译.北京:商务印书馆,1997.

[3]Hardin G.The Tradegy of Commons[J].Science,1968,162.

[4]Henrich J,Henrich N.Culture,Evolution and The Puzzle of Human Cooperation[J].Cognitive Systems Research,2006,7(2-3).

[5]Haley K J,Fessler D M.Nobody's Watching:Subtle Cues Affect Generosity in an Anonymous Economic Game[J].Evolution and Human Behavior,2005,26(3).

[6]Haidt J,Morris J P.Finding the Self in Self-Rranscendent Emotions[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(19).

[7]Ruff C C,Fehr E.The Neurobiology of Rewards and Values in Social Decision Making[J].Nature Reviews Neuroscience,2014,15(8).

[8]Baumeister R F,Stillwell A M,Heatherton T F.Guilt:An Interpersonal Approach[J].Psychological Bulletin,1994,115(2).

[9]Tangney J P,Stuewig J,Mashek D J.Moral Emotions and Moral Behavior[J].Annual Review of Psychology,1997,58.

[10]De Hooge I E,Zeelenberg M,Breugelmans S M.Moral Sentiments and Cooperation:Differential Influences of Shame and Guilt[J].Cognition and Emotion,2007,21(5).

[11]Ketelaar T,Tung Au W.The Effects of Feelings of Guilt on the Behaviour of Uncooperative Individuals in Repeated Social Bargaining Games:An Affect-as-information Interpretation of the Role of Emotion in Social Interaction[J].Cognition and Emotion,2003,17(3).

[12]Chang L J,Smith A,Dufwenberg M,et al.Triangulating the Neural Psychological,and Economic Bases of Guilt Aversion[J].Neuron,2011,70(3).

[13]Harenski C L,Harenski K A,Shane M S,et al.Aberrant Neural Processing of Moral Violations in Criminal Psychopaths[J].Journal of Abnormal Psychology,2010,119(4).

[14]Young L,Koenigs M,Kruepke M,et al.Psychopathy Increases Perceived Moral Permissibility of Accidents[J].Journal of Abnormal Psychology,2012,121(3).

[15]Green S,Lambon Ralph M A,Moll J,et al.Selective Functional Integration Between Anterior Temporal and DistinctFronto-mesolimbic Regions During Guilt and Indignation[J].Neuroimage,2010,52(4).

[16]Kédia G,Berthoz S,Wessa M,et al.An Agent Harms a Victim:a Functional Magnetic Resonance Imaging Study on Specific Moral Emotions[J].Journal of Cognitive Neuroscience,2008,20(10).

[17]Morey R A,McCarthy G,Selgrade E S,et al.Neural Systems for Guilt from Actions Affecting Self Versus Others[J].NeuroImage,2012,60(1).

[18]Shin L M,Dougherty D D,Orr S P.Activation of Anterior Paralimbic Structures During Guilt-related Script-driven Imagery[J].Biological Psychiatry,2000,48(1).

[19]Takahashi H,Yahata N,Koeda M,et al.Brain Activation Associated with Evaluative Processes of Guilt and Embarrassment:an fMRI Study[J].Neuroimage,2004,23(3).

[20]Wagner U,N’Diaye K,Ethofer T,et al.Guilt-specific Processing in the Prefrontal Cortex[J].Cerebral Cortex,2011,21(11).

[21]Schilbach L,Timmermans B,Reddy V,et al.Toward a Second-person Neuroscience[J].Behavioral and Brain Sciences,2013,36(4).

[22]De Hooge I E,Nelissen R,Breugelmans S M,et al.What is Moral about Guilt?Acting“prosocially”at the Disadvantage of Others.Journal of Personality and Social Psychology,2011,100(3).

[23]Koban L,Corradi-Dell'Acqua C,Vuilleumier P.Integration of Error Agency and Representation of Others' Pain in the Anterior Insula.Journal of Cognitive Neuroscience,2013,25(2).

[24]Yu H,Hu J,Hu L,et al.The Voice of Conscience:Neural Bases of Interpersonal Guilt and Compensation[J].Social Cognitive and Affective Neuroscience,2014,9(8).

[25]Eisenberger N I.The Pain of Social Disconnection:Examining the Shared Neural Underpinnings of Physical and Social Pain[J].Nature Reviews Neuroscience,2012,13(6).

[26]Buhle J T,Kober H,Ochsner K N,et al.Common Representation of Pain and Negative Emotion in the Midbrain Periaqueductal Gray[J].Social Cognitive and Affective Neuroscience,2013,8(6).

[27]Wager T D,Atlas L Y,Lindquist M A,et al.An fMRI-based Neurologic Signature of Physical Pain[J].New England Journal of Medicine,2013,368(15).

[28]Bastian B,Jetten J,Fasoli F.Cleansing the Soul by Hurting the Flesh:The Guilt-reducing Effect of Pain[J].Psychological Science,2011,22(3).

[29]Nelissen R,Zeelenberg M.When Guilt Evokes Self-punishment:Evidence for the Existence of a“Dobby Effect”[J].Emotion,2009,9(1).

[30]Inbar Y,Pizarro D A,Gilovich T,et al.Moral Masochism:On the Connection Between Guilt and Self-punishment[J].Emotion,2013,13(1).

[31]Yamagishi T,Horita Y,Takagishi H,et al.The Private Rejection of Unfair Offers and Emotional Commitment[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(28).

[32]Wager T D,Davidson M L,Hughes B L,et al.Prefrontal-subcortical Pathways Mediating Successful Emotion Regulation[J].Neuron,2008,59(6).

[33]Charness G,Dufwenberg M.Promises and Partnership[J].Econometrica,2006,74(6).

[34]Cicero.The orations of Marcus Tullius Cicero:Volume III[M].Younge C D,tran.London:George Bell & Son,1851.

[35]McCullough M E,Tsang J A,Emmons R A.Gratitude in Intermediate Affective Terrain:Links of Grateful Moods to Individual Differences and Daily Emotional Experience[J].Journal of Personality and Social Psychology,2004,86(2).

[36]McCullough M E,Emmons R A,Tsang J A.The Grateful Disposition:A Conceptual and Empirical Topography[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002,82(1).

[37]Zahn R,Moll J,Krueger F,et al.Social Concepts are Represented in the Superior Anterior Temporal Cortex[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2007,104(15).

[38]Zahn R,Moll J,Paiva M,et al.The Neural Basis of Human Social Values:Evidence from Functional MRI[J].Cerebral cortex,2009,19(2).

[39]Tesser A,Gatewood R,Driver M.Some Determinants of Gratitude[J].Journal of Personality and Social Psychology,1968,9(3).

[40]Moll J,Bado P,de Oliveira-Souza R,et al.A Neural Signature of Affiliative Emotion in the Human Septohypothalamic Area[J].The Journal of neuroscience,2012,32(36).

[41]Strathearn L,Fonagy P,Amico J,et al.Adult Attachment Predicts Maternal Brain and Oxytocin Response to Infant Cues[J].Neuropsychopharmacology,2009,34(13).

[42]Takahashi Y,Schoenbaum G,Niv Y.Silencing the Critics:Understanding the Effects of Cocaine Sensitization on Dorsolateral and Ventral Striatum in the Context of an Actor/critic Model[J].Frontiers in Neuroscience,2008,2(1).

[43]亚里士多德.亚里士多德全集:第九卷[M].苗力田,译.北京:中国人民大学出版社,1994

[44]Parrott W G,Smith R H.Distinguishing the Experiences of Envy and Jealousy[J].Journal of Personality and Social Psychology,1993,64(6).

[45]Heider F.The Psychology of Interpersonal Relations[M].New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,1958.

[46]杨丽娴.妒忌对群际关系的自动化影响及机制[G]//第十二届全国心理学学术大会论文摘要集.北京:中国心理学会,2009.

[47]曹红蓓,许燕,辛霞.幸灾乐祸:人性“底部”的邪恶快感[J].心理科学进展,2012,20(3).

[48]向晋辉,张庆林,赵玉芳.个体间幸灾乐祸情感反应的影响因素及其内隐性[J].中国临床康复,2005,9(20).

[49]Wu Y,Zhou Y,van Dijk E,et al.Social Comparison Affects Brain Responses to Fairness in Asset Division:An ERP Study with the Ultimatum Game[J].Frontiers in Human Neuroscience,2011,5.

[50]Qiu J,Yu C,Li H,et al.The Impact of Social Comparison on the Neural Substrates of Reward Processing:an Event-Related Potential Study[J].Neuroimage,2010,49(1).

[51]Takahashi H,Kato M,Matsuura M,et al.When Your Gain is My Pain and Your Pain is my Gain:Neural Correlates of Envy and Schadenfreude[J].Science,2009,323(5916).

[52]Dvash J,Gilam G,Ben-Ze'ev A,et al.The Envious Brain:the Neural Basis of Social Comparison[J].Human Brain Mapping,2010,31(11).

[53]Shamay-Tsoory S G,Fischer M,Dvash J,et al.Intranasal Administration of Oxytocin Increases Envy and Schadenfreude(gloating)[J].Biological Psychiatry,2009,66(9).

[54]大卫·休谟.道德原则研究[M].曾晓平,译.北京:商务印书馆,2010.

[55]Izard C E.Emotion Theory and Research:Highlights,Unanswered Questions,and Emerging Issues[J].Annual Review of Psychology,2009,60.

[56]Jabbi M,Bastiaansen J,Keysers C.A Common Anterior Insula Representation of Disgust Observation,Experience and Imagination Shows Divergent Functional Connectivity Pathways[J].PloS One,2008,3(8).

[57]Lotze M,Veit R,Anders S,et al.Evidence for a Different Role of the Ventral and Dorsal Medial Prefrontal Cortex for Social Reactive Aggression:An Interactive fMRI Study[J].Neuroimage,2007,34(1).

[58]Buckholtz J W,Asplund C L,Dux P E,et al.The Neural Correlates of Third-party Punishment[J].Neuron,2008,60(5).

[59]Phelps E A,LeDoux J E.Contributions of the Amygdala to Emotion Processing:From Animal Models to Human Behavior[J].Neuron,2005,48(2).

[60]Angner E,Loewenstein G.Behavioral Economics[G]//Gabbay D,Thagard P,Woods J.Handbook of the Philosophy of Science:Philosophy of Economic.Amsterdam,Nederland:Elsevier,2007.

[61]Ma W J,Navalpakkam V,Beck J M,et al.Behavior and Neural Basis of Near-optimal Visual Search[J].Nature Neuroscience,2011,14(6).

[62]Kording K P,Ku S P,Wolpert D M.Bayesian Integration in Force Estimation[J].Journal of Neurophysiology,2004,92(5).

[63]O'Doherty J P,Hampton A,Kim H.Model-Based fMRI and Its Application to Reward Learning and Decision Making.Annals of the New York Academy of Sciences,2007,1104(1).

[64]Jones R M,Somerville L H,Li J,et al.Behavioral and Neural Properties of Social Reinforcement Learning[J].The Journal of Neuroscience,2011,31(37).

[65]Lohrenz T,McCabe K,Camerer C F,et al.Neural Signature of Fictive Learning Signals in a Sequential Investment task[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2007,104(22).

[66]Ohtsuki H,Hauert C,Lieberman E,et al.A Simple Rule for the Evolution of Cooperation on Graphs and Social Networks[J].Nature,2006,441(7092).

[67]Coricelli G,Nagel R.Neural Correlates of Depth of Strategic Reasoning in Medial Prefrontal Cortex[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(23).

[68]Kishida K T,Montague P R.Imaging Models of Valuation During Social Interaction in Humans[J].Biological Psychiatry,2012,72(2).

[69]Hollander E,Bartz J,Chaplin W,et al.Oxytocin Increases Retention of Social Cognition in Autism[J].Biological psychiatry,2007,61(4).

[70]Savitz J,Drevets W C.Bipolar and Major Depressive Disorder:Neuroimaging the Developmental-degenerative Divide [J].Neuroscience & Biobehavioral Reviews,2009,33(5).

[71]Yamasue H,Yee J R,Hurlemann R,et al.Integrative Approaches Utilizing Oxytocin to Enhance Prosocial Behavior:from Animal and Human Social Behavior to Autistic Social Dysfunction[J].The Journal of Neuroscience,2012,32 (41).

[72]Crockett M J,Apergis-Schoute A,Herrmann B,et al.Serotonin Modulates Striatal Responses to Fairness and Retaliation in Humans[J].The Journal of Neuroscience,2013,33(8).

[73]Seymour B,Daw N D,Roiser J P,et al.Serotonin Selectively Modulates Reward Value in Human Decision-making[J].The Journal of Neuroscience,2012,32(17).

[责任编辑:江 波]

The Brain Basis of Social Emotion and Social Behavior

Zhou Xiao-lin Yu Hong-bo

(Center for Brain and Cognitive Sciences,Peking University,Beijing 100871,China)

Social emotions are those arising in and influencing social interactions,e.g.,guilt,gratitude and envy.Given that social emotions are closely related to moral cognition,interpersonal cooperation and collective decision-making,they have remained one of the central research topics in social and moral psychology,political sciences and sociology.However,the biological basis of social emotions remains largely unknown.Recently,advances in functional brain imaging methodology allow psychologists and neuroscience researchers to look more closely into the underlying neural mechanisms of social emotions.We review the findings of this new trend of research and propose some directions which we believe are promising approaches to the understanding of human sociality,namely,combining neuroscience methods(e.g.,functional brain imaging),computational modeling (e.g.,reinforcement learning) and interpersonal paradigms to reveal the psychological,neuroscientific and computational principles underlying the complex human social emotions and behaviors.

social emotion;social behavior;interpersonal paradigm;functional brain imaging

周晓林(1963— ),男,江苏扬州人,北京大学心理学系教育部长江学者特聘教授、博士生导师,脑科学与认知科学中心主任,主要从事认知心理学、实验社会心理学与认知神经科学研究。

国家自然科学研究基金会重大研究计划培育项目“感激(感恩)的神经生物学基础(项目编号:91232708)、国家自然科学基金会面上项目”社会情境影响公平感知和社会决策的认知神经机制(项目编号:30110972)、科技部973项目“人类攻击与亲和行为的发展心理学研究”(项目编号:2010CB833904)的阶段性研究成果。

B845.1

A

2095-7068(2015)01-0037-11

2014-08-16

*通讯作者:周晓林,E-mail:xz104@pku.edu.cn。