世界贸易组织裁决在中国的执行研究

世界贸易组织裁决在中国的执行研究*

彭岩冰段志颖王柳安鹏

西南政法大学,重庆401120

摘要:世界贸易组织裁决的执行问题一直是我国对外贸易研究的一个焦点。对相关数据的分析也表明中国对于执行DSB的裁决一直表现良好,然而,在2014年4月“中美取向电工案”的执行过程中,美国首次对中国关于世贸组织裁决的执行问题提出挑战,这一情况引起了我们的深刻反思。故本文将在回顾中国加入世贸15年的经验之基础上,采用案例分析法与对比分析法,分析中国执行WTO争端解决案件的现实问题,并进一步提出可行建议。

关键词:贸易救济;裁决执行;WTO

基金项目:*西南政法大学本科生科研训练创新活动资助项目(项目编号:14XZ-BZX-084)。

中图分类号:F752.0

作者简介:彭岩冰(1995-),女,汉族,江西人,西南政法大学国际法学院本科生;段志颖(1994-),女,汉族,辽宁人,西南政法大学国际法学院本科生;王柳(1995-),女,蒙古族,河南人,西南政法大学国际法学院本科生;安鹏(1993-),男,汉族,吉林人,西南政法大学国际法学院本科生。

一、中国执行WTO裁决的基本特点

根据WTO官方数据统计,截至2013年12月,我国在WTO作为被申诉方参与的案件共计30占同时期案件总数的14.2%。[1]直至2013年《世界贸易组织贸易救济争端裁决暂行规则》颁布以前,中国几乎全部执行了专家组裁决。[2]综合来看,可以归纳出以下的执行特点:

第一,中国虽然严格执行WTO机构的程序,但尚未建立国内执行的制度。从案例来看,美国诉中国汽车及零部件双反案DS440,以及日本、欧盟诉中国无缝钢反倾销案DS454、460中,作为被诉方的中国,都严格依《关于争端解决规则》的规定执行。并在约定的时间内,向DSU专家组提供了执行程序履行状况的报告书。由此不难发现,从报告的发出到执行程序的结束,中方无一例外做到了完全履行,然而,对于己方不利的裁决,或短时间难以执行的案例,中方的全部履行,实际上损害了国内相关产业的利益。

第二,执行实践性强,满足国际要求。据WTO秘书处前法律司司长的统计表明,世界各成员国对于WTO案件裁决的执行,有60%的案件在合理期限内得不到执行,有20%的案件虽然执行,却严重拖延。而剩下20%的案件中,将近一半的案件并未按照DSU专家组报告中建议的方式执行。相较于其他成员国,中方的执行效率最高,没有完全不执行的情况。即使是在案件DS362(出版物案)中,专家组做出“美方提出要求修改中国版权法和海关的内容并不符合《关贸总协定知识产权协议》的要求”这一结论之后,仍旧同意与美国磋商,并于2010年由全国人民代表大会批准了中国著作权法和海关知识产权保护的规定的修改。相比其他成员国,中方的执行时间段、程度高,甚至通过颁布新的行政法规或部门规章来保证WTO案件裁决执行的强制力。

第三,执行涉及的领域敏感,实施困难。中国商务部条法司曾就案件DS363(出版物案)的执行表示,“尽管中方对于世贸组织对此案的裁决持保留意见,但中方尊重世贸组织裁决。出版物案涉及文化产品的市场准入,具有不同于一般贸易争端的复杂性,希望相关成员充分理解中方在执行方面所面临的困难及其复杂性。”[3]除此案所涉及的出版物方面外,中方作为被申诉方参与的案件,还涉及如对外贸易、进出口关税限制、进出口产品、跨国服务业、涉外投资、知识产权等多个领域,这些领域中,任何一项立法、执法发生变化,都容易导致整个市场的大幅度波动。

二、中美执行WTO贸易救济争端裁决的机制比较

(一)美国执行WTO裁决的机制

依据美国于1994年颁布的《乌拉圭回合协定法》(URAA)第129节的规定,即美国执行涉案WTO贸易救济争端裁决的基本立法,可具体分析美国对于WTO争端解决的执行特点[4]。如下所示:

1.美国国际贸易委员会(ITC)的行为

根据第129节(a)(1)、(2)款之规定,在美方作为被申诉方参与的案件,一旦WTO争端解决专家组报告裁定,ITC所执行的、与案件有关的行为,实际上与WTO的“双反”措施的相关协定抵触,则美国总统的贸易代表办公室(USTR),有权要求ITC在DSU规定的30天内,提供其在国内执行其原始行为的预期报告,从而论证美国贸易法是否应该允许ITC实施与WTO裁决相抵触的行为。若依贸易法之规定,也不应该实施此行为,则在其特定程序中采取避免抵触WTO协定的行为,并向国会通报此项要求。

2.行政当局的行为

若行政当局的行为被认定违反了WTO的“双反”措施的相关协定,USTR与行政当局及国会有关委员会磋商后,有权要求行政当局则在180天内决定执行;USTR经磋商后,也可依据国内实际情况,指示行政当局全部或部分地执行其决定。

3.对执行决定的司法复议

根据第129节(e)(1)款,1930年关税法第516节A(a)(2)款,执行WTO贸易救济裁决的决定可以适用司法审查程序;第129节(e)(2)、(3)款规定,1930年关税法第516节A(a)(5)款和A(g)(8)(A)(i)款规定,裁决可以适用关于涉及自由贸易区的期限及其国家的货物。

据此不难发现,美国形成了以USTR为统筹协调机构的乘数的执行机制,建立了美国立法、行政和司法制度与WTO框架的衔接,并将针对美国法律的DSB裁决的自由裁量权交予国会,建立了联邦立法与州立法之间的协调程序;从而使得国际法与国内法紧密联系,对其赋予一定的强制性,更大程度的满足国内实际情况需求,减小案件执行对国家自身发展的影响程度。这样成熟的国内执行体制,在保护其国内产业利益方面起到了积极的作用。

(二)以“中美取向电工案”为例分析中美两国执行WTO裁决的差异

鉴于中国取向性硅电工钢执行案不仅是我国执行WTO贸易救济裁决的第一案,也是我国第一起适用《世界贸易组织贸易救济争端裁决暂行规则》的案件。因此,下文将从本案的不同时段分析比较中美双方对WTO争端解决裁决的不同做法,并从中获得启示。中美双方行为对比:①

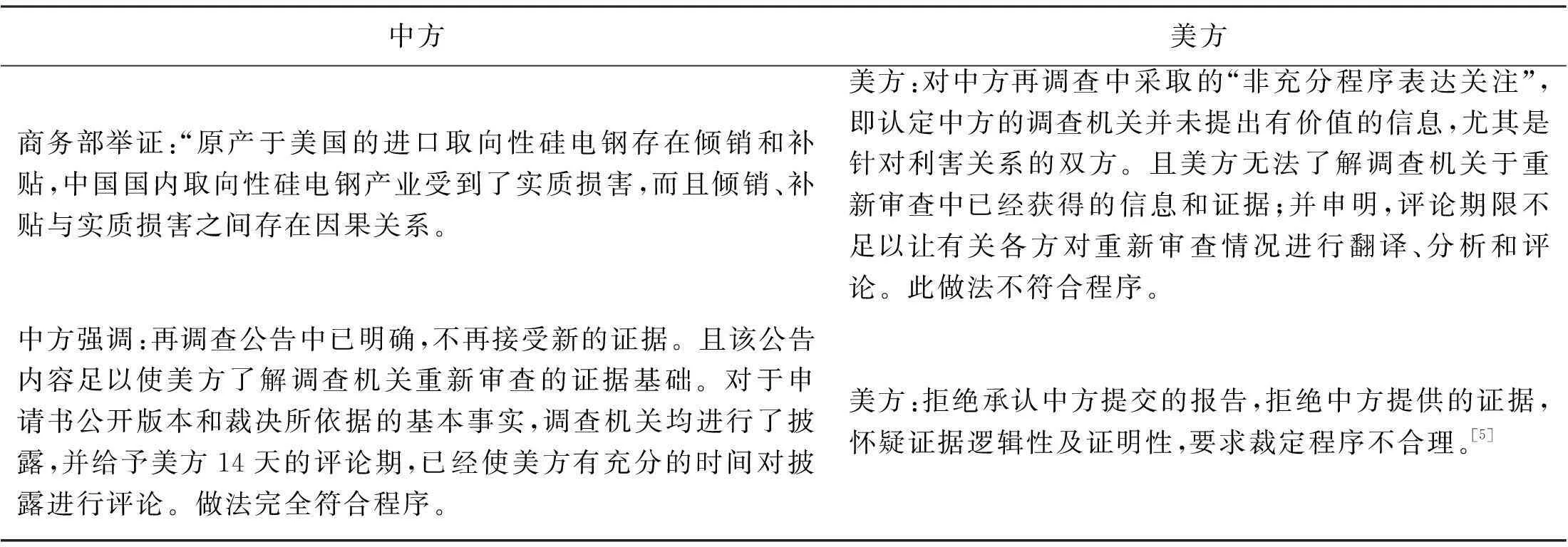

中方美方商务部举证:“原产于美国的进口取向性硅电钢存在倾销和补贴,中国国内取向性硅电钢产业受到了实质损害,而且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系。美方:对中方再调查中采取的“非充分程序表达关注”,即认定中方的调查机关并未提出有价值的信息,尤其是针对利害关系的双方。且美方无法了解调查机关于重新审查中已经获得的信息和证据;并申明,评论期限不足以让有关各方对重新审查情况进行翻译、分析和评论。此做法不符合程序。中方强调:再调查公告中已明确,不再接受新的证据。且该公告内容足以使美方了解调查机关重新审查的证据基础。对于申请书公开版本和裁决所依据的基本事实,调查机关均进行了披露,并给予美方14天的评论期,已经使美方有充分的时间对披露进行评论。做法完全符合程序。美方:拒绝承认中方提交的报告,拒绝中方提供的证据,怀疑证据逻辑性及证明性,要求裁定程序不合理。[5]

本案中更值得关注的,是中美双方的辩论的角度。不难看出,美方在案件的抗辩中,并不在意中方对倾销幅度和从价补贴率的修改,而一直质疑中方所实施的调查行为是否符合程序规定。换言之,美方并未通过案件的事实进行申诉,而是试图从程序上完全推翻中方,从而维持原审调查的最终结论。此处充分表明美国执行WTO裁决的思路:执行之前必须进行国内程序上的司法审查,审核裁决对本国的影响,故而美国的抗辩重点更加注重程序的合法性。而中国只是就事实再次进行澄清的行为,未免显得有些无力。

三、对中国的启示——构建WTO裁决国内执行的法律机制

如上所述,虽然中方在实行《世界贸易组织贸易救济争端裁决暂行规则》后,对作为被申诉方参与的案件有所积极回应,欲通过WTO本身机制及其协定为自身利益考量,但由于经验的匮乏,仍然在案件的应对及执行上亟待提高。相比而言,美国作为具有丰富经验的大国,其应对案件的方式及执行,都有值得借鉴之处:

在处理DSB裁决的思路上,全部执行DSB裁决不是必须的,应当结合具体案情,做出使本国国家利益最大化的选择。纵观世界,欧美各国的习惯做法是国内法院总体上拒绝赋予WTO规则、DSB裁决以直接效力和优先效力,转而采用国内司法审查的机制审查其执行的可行性和必要性,从而赋予其法律效力。另一方面,承认DSB裁决的直接效力意味着增强了司法机关及国外因素对立法权的控制,这与中国现行体制不符。因此中国亟需制定一套DSB裁决的审查机制。具体构想如下:

首先,设立专门审查机关,设立专家咨询委员会,审查WTO专家组针对我国有关贸易救济措施抵触WTO的裁决,提交中期报告或上诉机构散发报告裁定之后,并在30天之内针对我国现阶段立法或具体行政措施,制定执行该裁决可能造成的影响的评估报告,供商务部在考虑是否上诉或上诉之后执行时有关决定时参考。

其次,通过国务院颁布相应的行政法规,在立法层面上建立我国对于WTO裁决审查和执行的国内法规,明确禁止法院承认DSB的直接效力,建立一套完善的审查,通过个别转换的方式,②使其具有国内法的效力从而为裁决的具体执行提供切实有效的法律基础。

最后,强化各执行部门的职权,分工明确,协调统一。例如,URAA根据DSB裁决所涉及的不同措施,分别制定了具体的执行程序,由不同的主体负责执行。基于中国的行政机构设立的特点,为防止DSB裁决执行的过程中出现推诿扯皮效率低下或是第一执行部分权力过度扩张破坏国内行政组织设置的情况,应该明确对不同情况下各执行主体的职权范围。

[注释]

①2012年11月16日,WTO争端解决机构通过该案上诉机构报告及其维持的专家组,下发报告,裁决我国有关措施实际抵触WTO协定.

②个别转换(individualtransformation),是指国际条约在国内发生效力的前提是国际条约在本质上是不能直接在国内适用的,必须由国家通过个别立法来实施国际条约,

[参考文献]

[1]WTO官网案件DS362执行报告[EB/OL].https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm,2015-05-02.

[2]徐昕,张磊.中国执行WTO争端解决案件十年考[J].理论探索,2011(6):131-132.

[3]龚柏华.中国履行WTO争端解决裁决,国务院修改有关出版物和音响制品条例[J].复旦大学学报,2013.

[4]李晓郛.以贸易救济措施为视角看美国对DSB裁决的执行[J].上海海关学院学报,2013(1).

[5]张乃根.贸易救济争端裁决的执行及其比较[J].暨南大学学报(哲学社会科学版),2014(5).