大学生群体移动社交网络正能量传播研究

张梅兰 欧阳莹莹

(华中科技大学新闻与信息传播学院)

一、移动社交网络发展现状及其能量传播分析

(一)移动社交网络的发展现状

随着市场需求的不断提升以及移动互联技术的不断更新,人们的交往手段也在发生变化,传统的社交方式被打破,人们的社交模式逐渐延伸至网络上,从而催生了互联网社交网络。移动社交网络是在社交网络的基础上发展而来的。移动社交网络服务(Mobile Social Networking Service),简称MSNS,主要是指人们通过手机和平板电脑等手持移动终端访问社交网络并形成的社会交往群体。移动社交网络是随着Facebook、Twitter、微博、微信等移动社交网络应用而发展起来的反映社会交往群体的一种形态,其本质是提供一个在人群中分享兴趣、爱好、状态和活动等信息的在线平台。

(二)移动社交网络能量传播现状

我国移动社交网络发展迅速,带来便捷的同时也带来了隐患,其中最突出的问题是网络负能量传播肆虐。大学生是移动社交网络的主要使用群体,由于移动社交网络可以满足他们更加多元化、多层面的需求,大学生的生活方式也在随着交往手段的改变而发生着变化。在移动社交网络环境下,一方面,大学生的个性得到彰显,自我意识得到强化,世界观、人生观在网络中形成、发展并强化。另一方面,在新的网络空间里,负能量盛行——通过夸大社会不公现象,瓦解大学生对国家、对社会的信任,消解大学生的爱国感情,解构大学生的社会主义核心价值观,消磨年轻人的意志。网络中的各种负面言论很容易成为大学生信奉的东西,并在其圈子中不断强化、传播、放大,形成负能量的意识形态链条,这种意识形态上的建构微妙且传播迅速。在这一背景下,针对大学生群体的正能量传播显得尤为紧迫。

何为正能量?英国大众心理学传播教授理查德·怀斯曼将其定义为: 一切予人向上和希望、促使人不断追求、让生活变得圆满幸福、社会更加进步的动力和感情 。[1]美国学者杰夫·贾维斯从青少年社交方面的发展角度对移动社交网络进行研究,结果表明,数字时代正在改变青少年个性养成、圈子建立以及生活方式,这种改变为青少年带来了恐惧,并使其容易受到各种威胁的攻击。新媒体是建立在共享的基础之上,它正在开发人们爆发性的欲望,并使人们的欲望相互联系。青少年身上所发生的深刻变化,以及这些变化带给我们的疑惑和恐惧值得关注,最好的解决办法是注入“网络正能量”。

二、我国移动社交网络对大学生群体生活方式的影响

(一)移动社交网络取代传统社交网络成为大学生的主要交流阵地

几年前,传统的社交网络形式曾一度受到大学生的追捧。从QQ、E-mail、BBS到IM、Blog等,曾经深刻影响了大学生的日常社交活动。然而,随着互联网技术的进步,移动社交网络正日益取代传统的社交网络成为大学生的新宠。如今,移动互联网公共信息平台已经形成一张大网,覆盖了大学生生活的方方面面。移动社交网络已经成为大学生进行信息沟通、人际互动与交流的主要工具。以微信为例,相关的调查显示,超过八成的大学生选择使用微信。智能手机为之提供了便捷的平台,微信的强大功能满足了大学生几乎所有的交往需要:了解资讯、信息沟通、交友、游戏、发布状态等。他们每天都会从以上一种或多种媒体或信息平台收到各种信息,大学生成了信息发射的终端。尽管他们也可以回复,发出自己的声音,但由于信息过多而精力有限,越来越多的人最终选择了沉默或被动接受,以互动著称的新媒体传播逐渐演变成为单向性的信息传播,而当这种单向传播突破了平衡点,信息传播的链条将被打断。大学生已经呈现传统社交媒体使用疲劳的症状,越来越多的大学生对博客、人人等各种社交网络产生厌倦甚至排斥的情绪,他们将QQ群上的聊天或群邮件视干扰而将其屏蔽,微博更是成为了一种摆设。传统的社交网络在大学生群体中的式微已成为不可逆转的趋势。

(二)移动社交网络影响下大学生群体生活方式特点

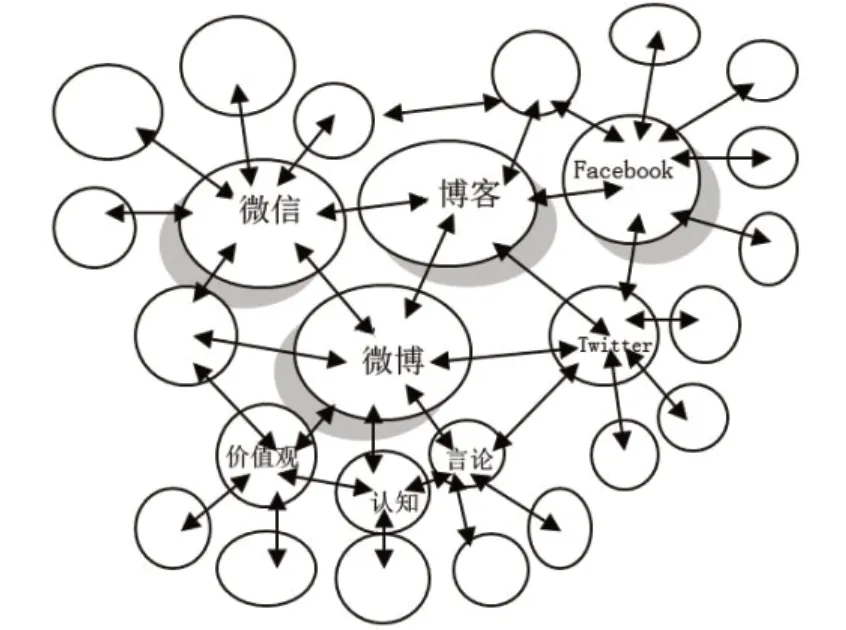

移动社交网络对大学生的生活方式产生了深远的影响。所谓生活方式,Solomon (1999)将其定义为“一个人花费时间和金钱的方式”。如今,除了正常的上课及各种课外活动外,大学生的大部分时间都用在网络上,其中绝大多数大学生把大部分时间花在移动社交网络上,部分学生甚至在课堂上登录使用移动社交网络,这已经是不争的事实。在移动社交网络环境下,大学生的日常生活习惯、人际交往、社会认知及行为、情感状态乃至价值观等都呈现有别于以往的新模式,见图1。

图1 移动社交网络对大学生生活方式的影响模式

1.移动社交网络下大学生的“圈子化”社交

和传统的社交网络模式不同,移动社交网络中大学生的社交模式表现为一种超越时空的双重关系模式,即人和人之间的关联性社交和行为之间的交互性社交。移动社交网络不仅是社交网络应用在移动终端上运行,更重要的是它的情境感知能力。移动情境感知特征不仅包括时间、 地点、用户操作等基本信息,从而开创了以对象为中心的社交模式,即人们通过共享对象进行关联,而这里的共享对象可以是人(朋友的朋友),也可以是物,比如相片、视频、爱好等,还可以是上下文,比如共同所在的位置,共同参加的活动[2]。此外,更为重要的是,移动社交网络还有各种动态属性,即社交参与特征,如发表评论、评论互动、转载评论等。这一特征在微信朋友圈中体现得尤为明显。在微信朋友圈中,用户可以对微信好友的评论或观点进行点赞、评论,这一行为往往能在第一时间送达好友,引起好友注意,出于礼貌或其他原因,好友也会对评论进行回评或答复。有研究表明,两个人互相成为朋友的概率,与这两个人之间交互活动(比如互相评论、互享照片等)的频度呈正比。移动社交网络的这种基于某一议题的在线两人或多人间的交流更容易拉近用户与好友之间的关系,从而对大学生的社交选择产生影响。在移动社交网络中,大学生的社交关系由互联网大背景下的大圈子、开放式的浅层交友模式进入小圈子、封闭式、深层次的交往模式。此时,大学生更容易受圈中好友的影响,更容易支持对方的观点或态度,同时也更容易向对方敞开心扉。

2.移动社交网络下大学生的社会情绪纠结

情绪是一个人的心理活动和态度体验,而社会情绪是建立在情绪基础上的,既是依附于个体的体验与知觉,又是受特定群体成员彼此影响与作用后的“再加工”产物。社会情绪“指的是在某一群体中,一个人或一些人由于不同的原因,在一定程度上对其他人有着心理上的联系,产生同情,并在情绪上引起共鸣的一种状态”。[3]它有较强的群体情绪认同。社会心理学家沙莲香认为,社会情绪“是人们对社会生活的各种情境的知觉,通过群体成员之间相互影响、相互作用而形成的较为复杂而又相对稳定的态度体验,这种知觉和体验对个体或全体产生指导性和动力性的影响” 。[4]社会情绪由个体情绪聚合而成,反过来又影响社会群体成员的行动。

在传统媒介传播方式下,社会情绪的聚合速度较慢,传染性相对较弱。但在微博、微信等媒介传播时代,社会情绪的合流速度惊人,且感染性很强,易形成巨大的舆论场,在网民中快速发生情绪共振,从而掀起巨大的舆论高潮。微博、微信等移动社交网络正是这种可以将个体情绪转化为社会情绪的传播工具。社会情绪在移动社交网络中与现实中联系紧密,甚至是相互交织的。由于社会情绪在网络虚拟社会和现实社会这两种社会形态中有不同的表现形式,因而也具有不同的社会影响效果。一方面,社会情绪往往由网络的个人情绪引爆出来,并在群体网友中快速传递。即由最初零星的网络事件引发的个人情绪,一传百,百传千,由个别到群体,蔓延在网络的虚拟空间,影响着虚拟网络社会的社会情绪,或积极或消极。在移动社交网络平台下,大学生可以随心所欲发布信息,他们情绪的任何变化、只言片语都可以发布到手机上,这种情绪很快会受到朋友的关注并得到回应,从而得到精神上的慰藉,或是形成感情上的联盟。另一方面,网络虚拟和现实社会两种情绪是互相渗透、互相传递的。现实中的许多情绪借助移动社交网络传递到网上,再由网络情绪感染迅速进入现实社会中,影响并形成巨大的社会情绪潮流,这种放大的社会情绪又返回到网络,形成更强大的网络舆情。由网络互传到现实感染,社会情绪就这样由萌生到汇聚成潮流,造成强烈的或极端的社会影响。

3.移动社交网络环境下“技术依赖”取代“情感依赖”

人和人之间的关系,从沟通互动的角度来看,可以分为强连接和弱连接。美国社会学家马克·格拉诺维特(Mark Granovetter)指出:在传统社会,每个人接触最频繁的是自己的亲人、同学、朋友、同事……这是一种十分稳定的然而传播范围有限的社会认知,这是一种“强连接”现象;除了强连接,还存在另外一类相对于前一种社会关系更为广泛的,却是肤浅的社会认知,即“弱连接”。研究发现,其实与一个人的工作和事业关系最密切的社会关系并不是“强连接”,而常常是“弱连接”。“弱连接”虽然不如“强连接”那样坚固(金字塔),却有着极快的、可能具有低成本和高效能的传播效率。强连接往往形成一个小圈子,而弱连接则容易形成一张大的人际网络。

如上所述,在移动社交网络中,大学生关系呈现了圈子化倾向,同时更意味着窄众化、分众化,大学生交往的面实际上缩小了而不是扩大了。以QQ和微信的使用为例,20世纪90年代初大学生使用QQ,喜欢把陌生人加为好友并在线交流,这种好奇心驱使他们不断地结交陌生人,并将之发展为好友,从而扩大自己的交际圈。而在微信平台下,大学生的日常主要交际对象框定在“朋友圈”之中,大学生对陌生人非但没有好奇心,反而持排斥心态。大学生更理性地看待陌生人,他们不会将个人的情感在移动社交网络上托付给陌生人,这无形中限制了大学生结交新的朋友,使其交往模式陷入窄众化、分众化的传统模式。过多关注网络的交往,面对面的现实交往的缺失,导致大学生面对面交流的障碍,包括语言障碍、肢体接触的缺失。技术上的过度依赖,导致大学生群体及情商总体上的降低。

4.移动社交网络下大学生的意识形态链条

霍曼斯(G.C.Homans)曾提出社会交换理论,认为社会交换过程中存在六个一般性命题:一是成功命题——人们是否愿意重复某项活动,与从事这项活动是否能成功地得到更多报酬有关,报酬越多从事活动的频率越高;二是刺激命题——从情况预测角度考虑,人们喜欢以过去某一情境下曾获得报酬来推测相似情景的结果,从而采取同样的行为,以期获得预测的报酬;三是价值命题——人们往往以活动结果来决断是否该采用行动,即活动所得的结果价值越大,人们行动的意愿就越强,越有可能从事这项活动;四是剥夺与满足命题——若因获得报酬的次数多而频繁活动,则报酬的追加部分的价值就会越来越小,这种报酬越频繁价值越小的命题与经济学中的边际效益递减相似;五是攻击/赞同命题——当一个人期望得到报酬却未得,或意外得到惩罚,这时会产生愤怒情绪和攻击行动,而这种愤怒的攻击性的行为,反而使结果对他更有价值。反之,当所得报酬大于期待值或没受到预期惩罚时,就会产生高兴和赞同的心理,从而更加认同他人;六是理性命题——人们在行动之前往往要同时考虑行动结果的获利性大小和可能性高低,以此为权衡选择最佳行动方案,这种可能性多用于规律存在的场合[5]。

在移动社交网络环境下,大学生的个性得到彰显,自我意识得到强化,世界观、人生观在网络中形成、发展并强化。微信关注对象(尤指公众人物)的言论很容易成为大学生信奉的东西,并在大学生的圈子中不断得到强化、传播、放大。如前所述,大学生的人际交往模式呈现对象逐渐减少、相互影响逐渐加强的模式。从社会学角度看,移动社交网络舆论场中大学生群体的交往实际上是一种“交换”过程。以微信为例,好友在朋友圈中的相互分享、转发信息,如果新闻源的报道有较强的暗示性,其观点极有可能直接导致圈中好友的盲目跟风、附和,进而迅速并无意识地接受新闻源中的暗示性观点。如果报道事实不透明,则会引起好友的质疑情绪,并导致好友不自觉地朝报道中暗示的方向做“合理化”解读。比如,当学生A在微信朋友圈中发布一条关注对象的言论,他的朋友B也会马上转发,这两个人的举动也很快会影响到他们的共同好友C的关注,接着又影响到D……言论的相互转载,认知的交错影响,价值观的彼此媾连等,很快就会形成一种意识形态的链条从而引发意识形态上的“蝴蝶效应”。这种意识形态上的建构微妙而不可控,因此链条一旦形成,便会以滚雪球的速度在大学生群体中相互传播(见图2)。

图2 移动社交网络模式下大学生意识形态链条

三、移动社交网络平台下大学生群体正能量传播策略

(一)媒介技术层面:建立理性的、有责任担当的移动社交网络平台

移动社交网络的信息的传递方式较之传统发生了改变。传统的大学生信息传输模式是“点—点—面”的传递,辅导员作为信息传递的中介,完成信息的上传下达。而在移动互联网环境下,信息传送环节减少,信息传送中介的功能逐渐软化,信息从信源(各种信息发送渠道)处可迅速直接传达信宿(学生)。在这种全新的信息传输环境下,构建具有公信力的公众信息平台已成为大势所趋。

加拿大传播学大师马歇尔·麦克卢汉曾说:“媒介是社会发展的基本动力,也是区分不同社会形态的标志,每一种新媒介的产生与运用,都宣告我们进入了一个新时代。”[6]由以上分析可知,当前的互联网背景下,移动社交网络已经成为大学生的一种生活方式,正在并必将继续对大学生产生深刻的影响。因此,从媒介技术的层面上,建立理性的、有责任担当的移动社交网络平台尤为重要。

网络上的负面事件给大学生传播负能量的重要原因,往往并不是事件本身,而是网络的暗示性误传误导,以及同类事件舆论思维的固定化认知所造成的盲目跟风所致。微博、微信等移动社交网络在传播负面事件的同时,也引发了错误的认知倾向,迎合了大学生的不良情绪,加剧了大学生对社会道德危机的焦虑,造成了不良的社会影响。施拉姆在《报刊的四种理论》中列举了现代社会对于大众传媒的五项具体要求:对事情做真实、正确而完整的报道并赋予其意义;形成一个交换、讨论及批评的意见交换场所;真实、正确地呈现社会现实情况,不可失之偏狭;准确地阐明社会目标及价值标准,使社会大众建立社会高尚的价值标准观念;提供社会大众所需要知道的最新消息,做最充分而周全的报道,使大众能透过报道对公众事务做出明智的决定。微博、微信等移动社交网络在传播过程中责任失范,与传者在信息传播过程中各种偏差(暗示、偏移等)直接关涉,归根到底,是由于传者在传递信息的过程中出现基本价值判断的误差。而传播对于受众而言,是一个意义构造的过程。媒介呈现的信息,以及呈现信息的方式,乃是为受众构造该事件的意义做铺垫,甚至直接参与意义构造的过程。传播者的价值误读很容易造成公众的道德误判。那么,意义构造是个怎样的过程?舒茨对此曾有过这样的论述:“当‘我’处于‘行动’的状态时,‘我’就沉浸在绵延的时间流中,是不可能发现任何清晰的、可相互分辨的经验的。而一旦当‘我’意识到这一绵延,这种意识本身就使我脱离了这种时间流,使我借助时间的回溯,通过反思的态度,关注‘我’的体验,区辨、挑选、勾画经验,从而使持续的意识流转化为冻结的、空间化的完成状态,将‘行动’构成‘行事’,最后从中构成行动的意义。我赋予你的经验的意义,不可能与你在解释这些经验时所赋予的意义完全一样。也就是说 ,自我的意义确立过程和对他人经验的理解涉及的是两种完全不同的意义,即基于人与人之间不同的生平情境所形成的不同的经验图式和解释图式。”[7]在移动社交网络信息传播过程中,由于阐释者、阐释背景和阐释价值等因素制约,传者和受众的解释图示不可能完全重合,然而,媒介在呈现信息、阐释意义时理应追求客观性和理性价值的最大化,使媒介的解释图示尽可能地接近受众应该拥有的那个图示,这是媒介基本的责任底线。

(二)文化心理层面:加强大学生传统文化的熏陶与感化

在移动互联网环境下,大学生思想更加独立,自我见解更加鲜明,他们一旦形成某种观念,就不容易改变。因此,传统的说教方式已经无法真正触动大学生的内心,对大学生的内心及思想引领,更多要从加强对大学生的内在文化感化与熏陶,唤醒大学生重建基本价值观、基本礼仪体系。

从总体上看,高校对大学生传统文化的教育是缺失的。在大学生群体中,存在一定程度上传统文化的断层。高中阶段应试教育对能的偏重,对德的忽视,直接导致大学生对传统文化的精髓吸纳不足,基本的礼仪、宽容之心、行为处事等基本的概念在“90后”身上逐渐缺失。大学生的思想逐渐走向狭隘、偏激。要加强大学生的正能量传播,就必须拾遗补阙,引导学生摒弃功利性的目的和思想,提倡传统文化,回归到人最基本的问题上来,真正从根本上减轻当代青少年对于生存必要性的质疑、对于学习目的的怀疑,引领大学生对社会现象进行良性的、有意义的选择与思考。

(三)人际交往层面:加强传统的人际交往与沟通模式

互联网时代,人与人之间的面对面交流逐渐弱化,在线的联系逐渐取代了近距离的情感交流。目前,大部分高校校园内都实现了WIFI全面覆盖,大学生不论在课堂上,还是在寝室,都无时不在拿着手机或其他自媒体工具和网络上的对象聊天,关注网络上的信息,与身边的人缺乏沟通、交流。大学生人际交往因陷入一个技术上的悖论而处于“失重”的状态:一方面,大学生纷纷抱怨身边深入交流的对象的欠缺,内心时常感到空虚寂寞;另一方面,为了寻求更快捷、更丰富的交流刺激,他们又热衷于到社交网络上寻找。久而久之,这种失重状态会形成大学生人际圈子的恶性循环,导致现实人际交往和精神交流的剥离、断层。把时间和人际交流都寄托于移动网络的大学生群体,更容易受到在线负能量的影响,其判断力、思考力更脆弱,内心的消极情绪传播速度更快,影响更广。因此,要为大学生群体注入更多的正能量因素,必须适时地把大学生从线上拉回线下,加强传统的人际沟通与交往。

(四)意识形态层面:对当代政治局势的正确判断与引导

当前,国际国内形势风云变幻,社会环境复杂多变, 网络上对国际国内政治、社会形势的误判,各种错误的言论、偏激的观点很容易被植入大学生的大脑,导致大学生对国家、社会形式的误判。因此,从意识形态层面对大学生进行引导十分必要。当前,很多高校对大学生的政治思想教育主要通过思政辅导员进行思想的灌输与把控,没有形成体系。笔者认为,要真正帮助大学生树立正确的政治意识,对大学生政治素养及社会研判力的培养应该专业化、系统化、持续化。如高校可设置专门的相关时政类课程,引导大学生对当前国际国内政治、社会形式的正确认知与把握,培养大学生的政治敏锐性和良好的品格,不人云亦云,不随波逐流。

总之,在新媒体环境之下,针对大学生群体的正能量传播具有深刻的媒介技术因素、经济发展因素、社会因素以及民主政治发展因素。正能量的传播是一个宏大的概念,应该渗透入社会的、经济的、环境的、国际的、政治的因素,充分考虑大环境的影响;同时,正能量的传播更应该考虑当代学生的生存状态、生活方式,改变传统的灌输式宣传,而是利用新媒体技术,结合时代背景进行人性化的渗透,这样才能使思想跟上技术的发展。技术变革日新月异,而一个群体内核的东西是永远不会变的,那就是人之为人的基本素质、信仰、价值观和信念、追求。独属于一代人的精神追求,必须也必然会有一个落脚点,或曰一个支点,这是进行正能量传播研究时必须考量的核心因素,也是其归宿。

[1]理查德·怀斯曼.正能量[M].李磊译.长沙:湖南文艺出版社,2012:6.

[2]汪浩.移动社交网络浅析[EB/OL].http://www.ccf.org.cn/sites/ccf/nry.jsp?contentId=2746457350439.

[3]张润泽、杨华.转型期乡村治理的社会情绪基础:概念、类型及困境[J].三农中国,2005(5):11-13.

[4]沙莲香.社会心理学[M].北京:中国人民大学出版社,2006:179.

[5]周长城.经济社会学[M].北京:中国人民大学出版社,2011:143.

[6]保罗·莱文森.数字麦克卢汉——信息化新纪元指南[M].何道宽译.北京:社会科学文献出版社,2001:265.

[7]舒茨.社会世界的意义构造[M].游淙祺译.北京:商务印书馆,2012:185.