老年人无症状性脑梗死的临床治疗及影像学分析

宋淑芳

河南荥阳市中医院内科 荥阳 450199

无症状脑梗死(ACI)又称静止性脑梗死,是脑梗死的一种特殊类型[1-2]。一般认为高龄ACI患者既往无脑梗死病史,临床上无自觉神经系统症状,神经系统检查无神经系统定位体征,而脑CT扫描、脑MRI检查发现有脑梗死病灶[3]。因此,影像学的应用在其诊断和治疗过程中有重要价值。本文旨在通过影像学分析老年人ACI的病因、发现率和治愈率。具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 根据2014年全国脑血管病专题讨论会提出的ACI诊断标准,筛选我院收治无症状性脑梗死老年患者70例,均无明确脑梗死或短暂性脑缺血发作病史。其中男42例,女28例;年龄60~80岁,平均(69.5±5.3)岁。所有患者及家属均知情同意进行CT或MRI检查。

1.2 方法

1.2.1 实验室检查:对所有患者进行血糖、血脂、血液流变学检查。

1.2.2 影像学检查:对70例患者均行CT和MRI检查。采用德国西门子公司16排螺旋CT机,图像重建速度16幅/s(512×512矩阵),扫描层厚0.6~8mm,以平扫开始薄层扫描,必要时加用增强扫描;西门子低场MRI进行常规T1WI及T2WI成像,快速扫描序列选择CORO位、SAGI位、TRNS位,必要时采用增强扫描。

1.2.3 临床个体化治疗:有高血压史者,注意严密监测血压,超过180/95mmHg(1mmHg=0.133kPa)范围者应给予干预调控,降压宜缓慢平稳,选药个体化,注意心、脑、肾等靶器官的保护;有脑水肿者,则应合理应用甘露醇脱水降颅压治疗,可用利尿性脱水剂如呋塞米、依他尼酸(利尿酸钠)间断肌内或静脉注射,或地塞米松抗脑水肿治疗;对于有颈或颅内动脉狭窄的患者,可以借助于具有高清晰、高分辨力的数字减缩造影机,在电视导向下通过导管进行治疗;多数患者由于局部脑组织缺血、缺氧,病灶内神经细胞处于钙超载状态,可以应用钙通道拮抗药减轻超载状态,改善脑微循环,增加脑血流供应,比如口服尼莫地平或桂利嗪(脑益嗪);对于脑代谢障碍的患者,可给予脑蛋白水解物(脑活素)、胞磷胆碱(胞二磷胆碱)、三磷腺苷(三磷酸腺苷)、辅酶A等脑代谢赋活剂,以改善脑代谢;脑供氧不足者,行高压氧治疗,增加氧从毛细血管向细胞的弥散能力,增加了病变部位脑血流灌注,加速脑酸性代谢物的清除,为神经组织的再生、神经功能的恢复提供物质基础。

2 结果

2.1 实验室检查 伴高血压21例,高血脂13例,心脏疾病35例,颈动脉狭窄26例,糖尿病9例,动脉粥样硬化33例。

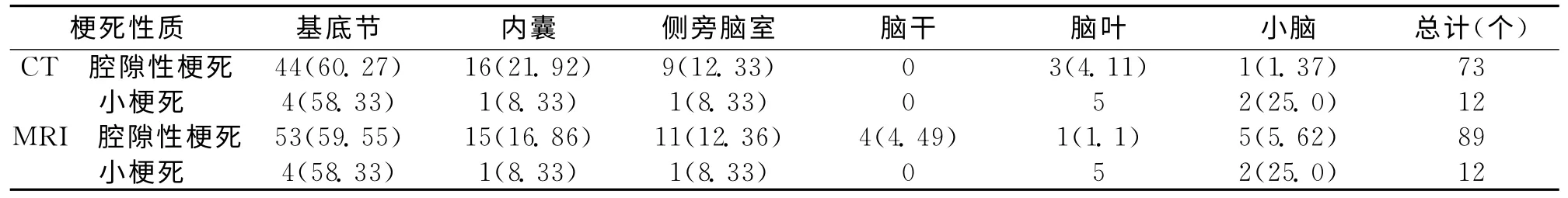

2.2 影像学分析 经影像学分析界定为腔隙性梗死(病灶大小<1.5cm)58例,小梗死(1.6~3cm)12例,未发现无症状的中梗死(3.1~5cm)及大梗死(>5cm)。CT证实为陈旧性梗死灶85个,其中单个病灶58例,2个病灶9例,3个病灶3例;病灶0.5cm以内者43个,0.6~1cm26个,1.1~2cm 4个,1.6~3cm内12个。MRI证实为陈旧性梗死灶104个,其中单个病灶者44例,2个病灶者20例,3个病灶4例,4个病灶者2例。病灶0.5cm以内54个,0.6~1cm28个,1.1~2cm 7个,1.6~3cm 12个。病灶部位分布:根据CT和MRI检查结果显示:腔隙性梗死发病率较高部位为基底节、内囊和侧旁脑室,而小梗死病灶多见于脑叶;MRI在直径较小病灶以及脑干、脑叶、小脑等特殊部位的检出率较高;二者在1.6~3cm小梗死病灶中的检出较为一致。见表1。

表1 老年人无症状性脑梗死的病灶分布 [n(%)]

3 讨论

ACI患者虽无显著的神经系统体征,但多数患者是有头晕、头痛、肢体麻木、周围性面神经麻痹、精神异常或其他疾病的症状。无症状脑梗死的存在,可能使其转化为症状性脑梗死,并增加脑梗死复发的危险。因此,早期诊断和积极预防具有十分重要的意义[4-5]。

研究表明,无症状脑梗死与脑梗死的危险因素大致相同,如高血压、糖尿病、高脂血症、房颤、短暂性脑缺血发作(TIA)、颈动脉狭窄、吸烟等。因此,应针对不同病因给予患者综合治疗及个体治疗,积极改善和恢复缺血区的血液供应,促进微循环,阻断和终止脑梗死的病理进程,加强护理注意消除致病因素,预防再发。

ACI诊断除了对患者进行血流学、脑电图等一般性检查外,主要通过CT、MRI以及TCD超声定性。脑CT扫描特点是梗死范围小,发生在皮质下白质,病变多局限于一个脑叶,梗死单发或多发,部分患者脑CT扫描显示新鲜病灶与陈旧病灶并存,以腔隙性梗死多见。对于无症状脑梗死,由于病灶一般较小,临床又缺乏神经系统局灶性症状和体征的特点,脑MRI检查优于脑CT扫描。梗死灶多位于基底核和内囊,病灶数量,可以是单发病灶,也可以是多发病灶,其对脑干、小脑梗死均能清晰、准确地发现。本研究以CT和MRI为诊断手段,研究了本院无症状性患者的病灶特点及临床治疗方法,表明了影像学在ACI诊疗中具有应用价值。

[1]王一军.无症状脑梗死79例临床分析及随访[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(5):37-39.

[2]刘进进,谭子虎.脑梗死再发相关危险因素的临床分析[J].中国现代药物应用,2014,8(22):20-21.

[3]钟剑萍,梁国新,崔冰.无症状脑梗死MRI、MRA及TCD的临床对比研究[J].中国神经医学杂志,2005,4(6):602-603.

[4]翟错华,刘伯语,吉四辈.无症状脑梗死114例临床分析[J].中国医疗前沿,2010,5(21):65-66.

[5]杨辉.用早期综合康复疗法治疗脑梗死的疗效观察[J].当代医药论丛,2014,12(17):262-263.