司法潜规则影响下的刑事冤案

刘 磊

(苏州大学法学院,江苏苏州,215006)

无辜者服刑甚至被执行死刑,不仅触及了刑事司法正义的底限,亦反映了该国刑事诉讼制度的司法沉疴。通常,普通公众与学界将冤案归因于刑讯逼供、办案人员心理偏见、检察官消极懈怠、鉴定错误、疑罪从有、政法委干预等诸多因素,但如此“事后诸葛”式的症因分析并不能完全透视中国式冤案的深层原因。①从我国学术界冤案问题的已有研究方向来看,多数学者侧重于对司法体制内的冤案成因研究。参见陈兴良:《中国刑事司法改革的考察——以刘涌案和佘祥林案为标本》,《浙江社会科学》2006年第6期;易延友:《冤狱是怎样炼成的》,《政法论坛》2006年第4期;陈永生:《我国刑事误判问题透视》,《中国法学》2007年第3期;胡铭:《冤案背后的程序逻辑》,《政法论坛》2009年第4期;陈永生:《冤案的成因与制度防范》,《政法论坛》2011年第6期;熊秋红:《冤案防范与权利保障》,《法学论坛》2010年第4期;周叶中、江国华:《法律理性中的司法和法官主导下的法治》,《法学》2005年第8期。与欧美国家不同,在中国特殊的司法场域中,犯罪议题背后的微观政治、诉讼文化、司法潜规则的存在均可能是催生刑事冤案的原因。只有正视法外因素对冤案的影响力,才能透视中国式冤案问题的真正症结,进而建构真正有效的冤案防范机制。

一、司法潜规则与中国刑事冤案的关联性分析

(一)“排除合理怀疑”在现实司法过程中遭遇的窘境

从近期的冤案情节来看,证据存疑时法院仍然难以恪守“排除合理怀疑”作出“疑罪有利被告”的判决。例如,以2013年浙江杭州的张氏叔侄冤案为例,以在无目击证人与最初“零口供”(犯罪嫌疑人拒绝认罪)的情况下,侦查机关以特殊方法“突审”两名犯罪嫌疑人,并利用看守所内“立功心切”的“内线证人”(该服刑人以暴力、威胁等方式逼迫犯罪嫌疑人写认罪书),获得该案犯罪嫌疑人内容虚假的认罪书。侦、诉、审三机关均认定该认罪书与犯罪现场证据形成“直接证据与印证”的关系,最终一审、二审以“犯罪事实清楚、证据确实充分”,对两名刑事被告人作出有罪判决。但该案所存在的“合理怀疑”及有利于被告人的证据也相当充足:(1)被害人指甲内的DNA检测结果与两名被告人不符,很难排除两名被告人无罪的可能性,但是一审法院对此鉴定结果却以“关联性不足”为由予以排除;(2)侦查机关在两名被告驾驶的车辆上,穷尽所有搜查手段仍未发现任何血迹或其他不利于被告人的物证;(3)从经验规则而言,两名刑事被告人进入杭州至驶离杭州道路的时间非常短,作案的时间间隔明显不够(警方如果及时调取高速路的车辆出入视频资料即能证明二人无罪),且两名被告人对被害人进行强奸杀人也不符合常理(两名被告人与被害人系同乡,且有证人证明被害人搭乘其驾驶车辆,如果杀害被害人很容易成为侦查机关重点锁定后侦查的对象,更何况,如果被告人张某目击其侄子张辉强奸杀害被害人不予制止而是帮助其犯罪,也不符合通常的人情伦理);(4)侦查机关“辨认现场”的程序也不符合法定程序,在已发现犯罪现场并有卧底线人事前诱导的前提下,侦查机关故意“引领”两名被告人去辨认犯罪现场,该辨认结果的证明价值颇值推敲;(5)抛尸地点位于杭州西部,而两名被告人行车方向却是向东(经杭州东赴上海),在时间有限的情况下两名被告人舍近求远地在杭州西部进行抛尸也不符合常理;(6)凌晨1点30分被害人借用被告人手机通话,有证人证明其要求被害人自己搭乘出租车到钱江三桥,两名被告人如果此时选择强奸杀害被害人很容易成为侦查机关重点怀疑侦查的对象。侦查机关对案件出现的上述各项疑点未能引起足够的重视。

浙江叔侄冤案所能印证的是:我国传统侦查方式(过度依赖口供)、证据采信规则(自由心证缺少严格证明规则)、侦诉审关系的结构性缺陷(缺少有效的分权制衡机制)、一审审判程序的“卷宗审理化”倾向、违反“疑罪有利被告”原则等诸多传统“司法沉疴”,在现实中仍然客观存在,即便2012刑事诉讼法对此作出了重大修正,但短期内也难以有根本性的改观。②从以往已发生冤案的地域分布观察,我国中西部省份出现冤假错案的概率较高,例如已经改判无罪的杜培武案、佘祥林案、赵作海案等冤案均发生于河南、湖北、云南等内陆省份,但作为经济相较发达的浙江杭州、上海、北京地区也出现了重大冤案,由此则可推论的是:经济发展水平与司法公正指数间无必然关联。本文认为,我国刑事诉讼制度的结构性缺陷、司法潜规则、“严打”刑事政策等原因才是造成冤案的主要成因。从某种意义而言,浙江叔侄冤案反映了我国刑事司法固有的沉疴。从证明规则分析,浙江叔侄冤案的出现成因有:(1)侦查机关“有罪推定”思维在“命案必破”绩效考核的催化下更易于获得正当性,对不利于被告证据的采信远超过有利于被告的证据,即使出现“合理怀疑”也难以推翻已确立的有罪预断(除非犯罪嫌疑人能够举出充足的证据证明其无罪);(2)因禁止刑讯逼供尚停留在立法层面,被告人及辩护人往往难以举证证明刑讯逼供存在的可能性,法院即使发现侦查机关可能存在暴力取证行为,法院基于审理成本、诉审关系以及质证、认证的困境等诸多因素,往往采取“消极的审判策略”,在庭审中不予重视或仅作为审判结果的内心参照,“无罪推定”仅是国际人权公约或法学家的逻辑,而非现实中应当优先遵守的原则;(3)在重大的杀人案等恶性犯罪案件中,一审庭审过程对“证据裁判主义”的底限坚守不足,判决结果的正当性并非建立在庭审对质、认证、辩护的基础上,审判法官发现“证据存疑时”希冀通过审判委员会或上级法院等庭外程序决定判决结果,判决书中对证据采信原因的说理论证则易流于形式。

(二)司法潜规则对中国式冤案的影响力

早在2 0世纪初,美国法律现实主义的学者已强调法学研究应当超越“文本主义”(textualism),作为“活法”(living law)的“行动中的法”(law in action)亦应为法学研究的重要对象,法律人应当通过转换研究范式与研究方法来实现法学研究品质的提升。[1]与大陆法系法学思维(非常强调法律原理与规则能够为个案提供“标准答案”)的认知不同,美国法律现实主义者更关注法律与社会、经济、政治等不同因素间复杂而微妙的关系,在法律实践经验中从个案正义重新审视法律规则的功用。[2]

1.从 “第三领域”理论分析中国式司法潜规则催生冤案的作用力

要理解中国司法问题不能仅仅从所谓的西方的人权经验入手,而是应先洞察、审视我国刑事司法实际发生的一切及其深层成因,在“细节中洞察全局”后寻求建设性的改革方案。在国家正式的法律系统与社会微观系统之间,可能存在“第三领域”③“第三领域”(The Thir d Real m Bet ween Count r y and Societ y)的概念为华裔历史学者黄宗智先生所提出,核心论点是主张在国家正式法与民间调解等社会法之间,存在一个相当广阔而浮动的第三领域,实际解决法律纠纷的方法与结果,既不同于国家的正式法律文本,亦不同于民间传统社会的纠纷解决方法,而往往可能是国家法与民间调解等非正式法相互融合后的产品。参见黄宗智:《经验与理论——中国社会、经济与法律的实践历史研究》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第166页。式的法律系统,该法律系统与国家法的表达之间存在着若干反差。“第三领域”支持者倾向于认定法院判决,其实是国家正式法律规则与民间法的衍生结果,“第三领域”的结果可能出现“隐性刑事诉讼法”,即国家正式的刑事诉讼规则在实践中变异。“上有政策、下有对策”,司法变异的结果既可能有利于国家法在“融通”后推行于社会,也可能使国家法与民间法划分各自的势力范围,在国家与社会之间形成分治,更可能因民间“潜规则”“灰色领域”的存在使国家正式法律规则缺乏实效。④黄宗智先生的“第三领域”在学术上是中立的概念,但应当对其进行必要的学术批评。国家法与民间法博弈、调适的结果是否正当或符合当代法治,必须视具体民事权利的展开来判断,如果只是看到二者的博弈过程,缺少法学价值判断与现代法治意识,对中国传统“忽视个人法定权利的法律多元主义”不作批判,“第三领域”概念反而会导致学术研究沦为对清代民间司法的片面称颂。参见林端:《韦伯论中国传统法律——韦伯比较社会学的批判》,台北:三民书局股份有限公司,2004年,第108-115页。

在我国刑事司法实践中,是否也存在“第三领域”或“隐性刑事诉讼法”的现象?从浙江叔侄冤案的已知成因来看,答案是肯定的。细致推敲,在国家正式的法律文本标准与司法实践之间其实存在着一定的反差,司法机关对减轻案件负荷、“命案必破”绩效考核标准、无罪判决的社会风险成本等诸因素的权重关切,对案件结果有不可低估的影响力(参见表1)。

在我国司法实践中,绩效考核、顺应媒体民意、上级授命、犯罪控制等均成为司法机关办案时必须考虑的权重因素,当立法与其他权重因素冲突时,中国刑事司法中出现一个相当广阔的“第三领域”。亦即,在国家法与微观社会中的各项基本权利之间,公众、司法机关对“证据不足、指控罪名不成立”的判决的容忍空间有限,除非刑事被告人有明确的无罪证据,法院必须考虑所谓“法律效果与政治效果、社会效果的统一”,法院负有维护社会稳定的义务,在无其他犯罪嫌疑人或明确的无罪证据的情况下,如果公诉机关能够举证被告人犯罪的可能性达“优势证明”,法院对“以证据不足为由而作出无罪判决”相对较谨慎。

表1 立法文本与司法现实间的矛盾

2.司法潜规则形成的社会背景⑤自2010年最高人民法院出台《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》后,司法实践中法院将排除非法证据写入判决书的可谓鲜见,目前仅有浙江宁波等地法院曾有非法证据排除的认定(浙江张氏叔侄案2013年判决书中明确排除刑讯逼供证据,可谓令人称颂)。但是,据学者的实证调查,我国刑事司法实践中仍然存在高刑讯逼供率的事实,受访者遭受直接刑讯逼供的占全部受访者的55.3%(男犯2326名,女犯294名),职务犯罪服刑受访人遭受刑讯逼供的比例为6.9%(可能与职务犯罪者一定的行政职务、级别有关)。在高刑讯逼供率的现实下,如果法院动辄排除非法口供,不仅会导致争议案件的增加,也会因排除口供后其他证据的证明力不足而难以判决(证据不足的情况下判决无罪,会产生一定的社会风险)。有关刑讯逼供的实证调查,可参见林莉红、赵清林、黄启辉:《刑讯逼供社会认知状况调查报告》,《法学评论》2006年第4期。

20世纪70年代,华裔学者黄仁宇先生提醒历史学者,应当“放宽历史的视界”透视历史人物与制度,主张“从技术的角度看历史”。⑥“大历史”观,原为美籍华人学者黄仁宇所提出。黄先生认为,明代以后中国未能走向西方式的现代化的原因在于“以道德代替法律”,中国传统社会的结构如同“潜水艇型三明治”(submar ine sandwi ch),其实是上下层脱节,在上下层之间缺少一个成熟发达的市民社会,以至于造成中国在政治、经济、文化上不能实现“数目字管理”,成为近代中国落后的根源。参见[美]黄仁宇:《万历十五年》,北京:三联书店出版社,1997年,第307-308页。黄仁宇认为,以往的中国史研究往往只是局限于上层社会或宏观制度,学者们在探究历史、臧否人物的同时却不能深入基层社会来对证历史现象,偏颇的研究方法客观上则产生了若干“历史的盲点”。[3]“大历史观”其实是“长时间、远距离、宽视野”来观察历史。黄仁宇认为,我国现代化的进程之所以出现制度困境,是由于在传统社会下国家在财政、人事、组织等不能形成“数目字管理”而致,并主张不以个人的贤愚得失作为制度成败的关键,个人对历史的局部反应不足以成为大历史,学术研究应当“在大变局中把握人物的全貌与弱点”,唯有高瞻远瞩才能认清社会历史的真实风貌。⑦“以短衡长,只是我们个人对历史的反应,不足以成为大历史。将历史的基点推后三五百年才能摄入大历史的轮廓。”参见[美]黄仁宇:《万历十五年》,北京:三联书店出版社,1997年,第307页。

如果将浙江叔侄冤案的原因简单地归结为司法办案人员的个体素养因素,可能不利于我们推进制度的整体变革。相反,当热点问题随着时间的推移冷却之后,新的冤案又会被司法机关不断复制,时空稍变换后再重新出现新的冤狱受害者。自20世纪末我国经济、社会结构发生转型后,在高犯罪率的现实下,司法机关与民间社会在犯罪预防、犯罪追诉、犯罪矫正等应对手段上均呈现一定的疲软状态。中国司法中存在着各项“潜规则”与“非正式法”现象,虽然原因相较复杂,中国社会的结构性缺陷、诉讼中分权制衡机制的缺失以及庭审中失衡的诉讼构造,可能是中国式冤案产生的主要因素。由于在国家法与基层社会间存在着一定的缝隙,国家正式的立法在基层司法实践中难免会发生变异,刑事司法中出现迥异于国家法的“非正式法”则不足为奇。例如,司法机关对绩效考核的考量可能超过其对刑事诉讼中“尊重与保护人权”的关注。因“捕后不诉”会影响检察机关的绩效考核,公诉机关即使发现可以对刑事被告人以证据不足不起诉,实践中则会为避免影响绩效考评对所有已批捕的刑事被告人提起公诉,绩效考核亦会导致检察机关对法院的无罪判决也因此持敌意态度。⑧例如,江苏省检察机关对公诉部门进行考核的标准为:“每无罪判决1件扣2分,提起公诉案件撤回公诉的,每撤回起诉一件扣1.5分。”在绩效考核标准的影响下,即使发现刑事被告人定罪证据不足,在已批准逮捕的情形下,检察机关原则上会提起公诉,开庭后更不愿因撤回公诉而影响办案绩效考核。绝大多数刑事被告人因经济能力的局限而难以获得高质量的法律援助,虽然我国立法上规定了强制指定辩护制度,但实践中辩护律师的法律服务质量值得质疑,法庭上消极辩护的情形并不鲜见。当面对公诉机关向法庭提交的各项有罪证据,辩护律师即使质疑证据的合法性与真实性,不仅会遭受到公诉方的反击处于被动,可能更为严重的后果是:在有罪推定思维支配下,辩护律师正当的辩护行为会被合议庭视为“强词辩解”,除非能够举出无可质疑的证据(例如出现DNA证据证明系他人作案),否则辩护意见被采信的概率较低。我国刑事司法沉疴积习已深,制度性缺陷与经济、社会结构性因素才是导致冤案被反复制造的根本症结。

二、司法潜规则影响下的冤案救济程序

冤狱的产生不仅会使无辜之人饱受牢狱之灾而因此终生受损,亦会导致人们对司法权威产生质疑。虽然2013年刑事诉讼立法中不乏“洗冤”条款,但实践中无辜之人洗冤之难远超过欧美国家,变革我国现行的刑事司法漏制,其难度亦远甚于德、美、日等国。

(一)冤狱被害者申冤面临的现实困境

以我国近些年来得以成功洗冤的典型案件来看,浙江张氏叔侄成功洗冤的原因与过程与以往的冤案纠正有所不同。从以往冤案重审改判的原因来看,往往是被害人“复活”或真正犯罪人落网,否则无辜服刑人不断申诉的成功率几近为零。例如,被误判的佘祥林、赵作海、胥敬祥等案件,是在发现受害人仍存活或杀人凶手投案供认的情形下才成功洗冤。[4]而浙江张氏叔侄案的成功洗冤则主要是通过DNA证明完成,派驻监狱检察官的职业伦理与不懈努力以及律师的有效帮助则在发现、纠正冤案中担当了关键性角色。张氏叔侄服刑十年后成功洗清冤屈可谓是不幸中的幸运,DNA检验结果对张氏叔侄有利、警方证人袁连芳一审中作伪证、法院采信刑讯逼供证据则是该案能峰回路转最终作出无罪判决的主要原因。⑨参见浙江省高级人民法院(2013)浙刑再字第2号判决书。该案之所以改判无罪,DNA证据证明存在“第三人作案可能”⑩根据DNA检测结果,被害人指甲内的生物样本与另一杀人案件的被告人勾某某DNA完全相同,而勾某某于2005年4月因盗窃并杀害浙江大学女大学生而被判决并执行死刑,服刑人张某与检察官张彪均注意到了勾某的杀人情节与2003年强奸杀人案犯罪手法相同之处。,被害人指甲内生物样本与两名被告不符可谓是成功洗冤的最为关键性的因素。

但是张某的申诉前后历经了十年,在服刑地监狱派驻检察官的不懈援助后案件方才出现转机。从张氏二人的洗冤过程能洞察到:通过现行申诉机制洗冤的成功率其实很低,现实中无辜服刑人洗冤之路则异常艰辛,张氏二人能够洗冤可以说是异常幸运。审视张氏叔侄十年洗冤的过程,只有在出现关键的无罪证据后并经检察机关确认,无辜服刑人才能成功洗冤。⑪服刑人张高平前后申冤十年,其多次向检察机关、法院提交的申冤信、申诉书(据张高平讲述,其十年间至少写了几百封申冤书信),但申诉结果往往是“石沉大海”,无任何实质效果。服刑人张高平倔强性格(在监狱内的十年间一直拒绝“认罪换减刑”)、驻监狱检察官的同情心与责任感、律师免费法律援助才是该案得以洗冤的关键因素,对于大多数性格不倔强的无辜服刑人而言,除非案件出现关键性的无罪证据,申诉的成功率很低。对于大多数遭受误判、错判的无辜服刑人而言,很难如浙江张氏叔侄幸运(不仅有可以证明无罪的DNA检测结果,还能够得到派驻监狱检察官的支持,服刑人在漫长的十年间还必须有足够的毅力与坚持不认罪的倔强)。虽然我国现行刑事诉讼法规定了冤案的申诉机制,例如立法上规定了检察机关再审抗诉权限,或者上级法院发现下级法院错判主动纠错的救济程序,但检察机关与法院对申诉的审查异常严格:除非发现新的无罪证据足以证明服刑人无罪,对单纯的程序性瑕疵或量刑偏重等不影响有罪判决的申诉理由往往予以驳回。例如,申诉人如果仅仅以刑讯逼供为由向法院申请再审,法院审查后如果认定“即使存在刑讯逼供,对实体判决亦不产生影响”的,往往会拒绝启动再审程序。易言之,除非司法机关认定有确凿无疑的无罪证据足以推翻原判决,否则不会因证据问题而启动再审。

(二)我国冤案救济程序面临的尴尬

根据我国刑事诉讼法第242条第1款及第2款之规定,只要当事人申诉符合“有新的证据证明原判决、裁定的事实确有错误,可能影响定罪量刑的”,或“据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当排除,或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的”情形,法院应当重新审判。但实践中,即使当事人能够证明主要证据之间存在矛盾(例如,能够证明卷宗内两名被告人口供存在重大矛盾),或者举证证明若干“合理怀疑”,法院启动再审程序的概率并不大,除非当事人能够举出无可质疑的证据推翻原判决。法院不倾向启动再审程序,主要原因如下:(1)当事人举证不足的情形下,法院即使开庭重新审理,因无罪的证明不够,难以绝对确定申诉人无罪,法院审理的结果往往是维持原判;发回重审后,原审法院仍然会论处有罪。因此,审判委员会倾向于与其费时费力而最终仍维持原判,不如不予受理或直接驳回申诉。(2)如果当事人以刑讯逼供等程序违法行为进行申诉,法院即使启动再审,能否查明侦查过程中有无刑讯逼供仍是未知数,更何况即使存在刑讯逼供也未必能够证明被告人无罪,所以与其受理申诉案件后而导致被动,不如直接驳回以刑讯逼供为由的申诉。法院启动再审程序后,当事人如果不能提交证明自己无罪的充分证据,申诉人及律师代理人仅仅指摘原审定罪证据不足或未对刑讯逼供的证据排除,法院往往不予支持。(3)再审改判无罪会在社会中产生轰动性后果,不仅可能导致对原办案人员的问责与追责,亦可能导致国际社会的指责以及我国民众对司法权威的怀疑,法院必须考虑“政治效果、社会效果与法律效果的统一”,只有出现重大的关键性的无罪证据时,检察机关与法院才会审视启动重审程序的必要性。

(三)美国冤狱服刑人洗冤的借鉴与反思

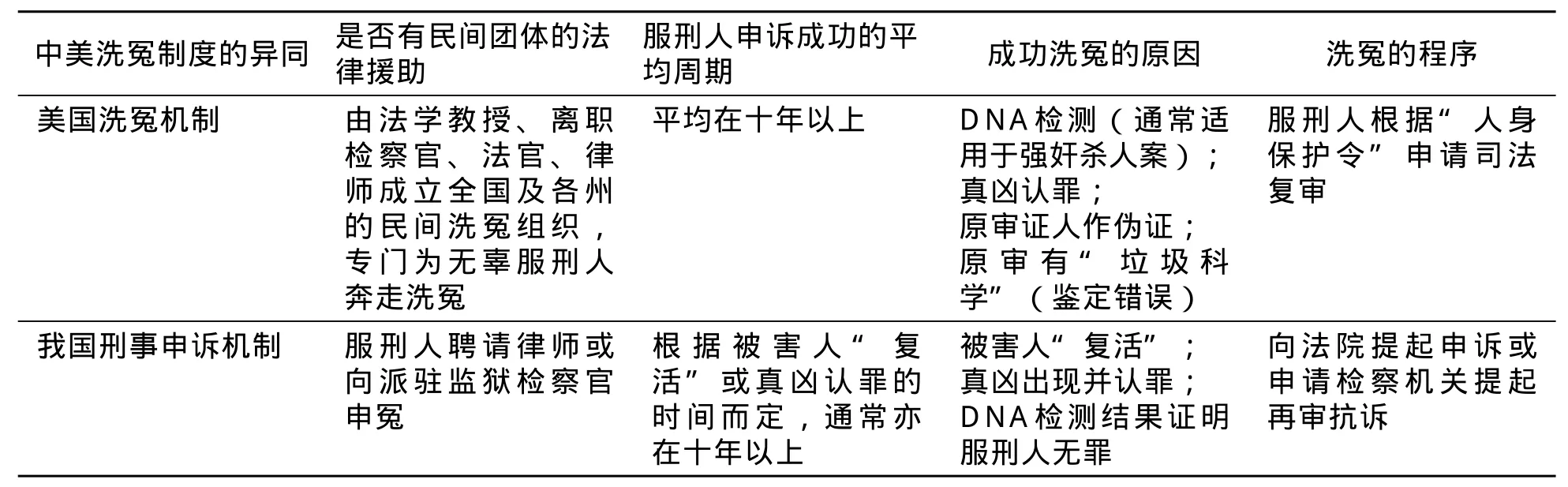

自20世纪90年代DNA技术的长足进步以来,美国官方与民间“洗冤项目”(Innocene Project)组织纠正刑事冤案的能力有所提升。⑫参见 www.inocencepr oj ect.or g,2014年12月21日。据美国学者实证统计,根据现场的生物学证据分析、比对,仅仅在1989-2005年间,美国至少有174件案件服刑人通过DNA鉴定而最终重审无罪。[5]在实现追诉犯罪的同时,美国刑事司法付出的代价也是巨大的。因虚伪自白、监狱卧底人员诱供、证人伪证、种族偏见、泛滥的辩诉交易等诸多原因,美国的死刑误判率至少不低于3%。[6]与中国相似的是,美国不仅未废除死刑,而且无辜被告人遭受死刑判决的案例并不鲜见。作为世界上有影响力的大国,中美两国在刑事冤案申诉成功的平均周期上有相似之处,但在冤案的成因与洗冤机制上却又存在大相径庭之处(参见表2)。

表2 中美两国冤案成因与洗冤上的异同

与我国申诉机制相似的是,美国无辜服刑人申请“人身保护令”时也必须承担举证责任,即使成功申诉,监狱服刑人成功洗冤的平均周期仍在十年以上。[7]例如,1991年被以强奸罪判刑的被告人吉利斯皮(Gillispie)为洗冤多次上诉,直至2009年DNA证据证明被告人无罪,被告人为洗冤耗费了18年;更有被告人在洗冤成功之前服刑已达27年。[8]在缺少DNA证据或无罪证人的情形下,在监狱服刑的无辜囚犯往往遭遇厄运,即使获得民间洗冤联盟或律师的帮助也不例外。实际上,世界各国对于刑事申诉的证据审查要件往往较为严格,往往不肯轻易推翻原审法院的证据判断,服刑人承担举证责任却难以提交关键性的无罪证据或不能指出原审中的重大程序违法,其申诉的成功率很低。由此观察,服刑人除非异常幸运地找到证明自己无罪的证据,否则判决生效后通过申请司法复审进行申冤的成功率并不高。所以,从欧美国家的刑事救济程序实效进行观察,夸大现行刑事申诉机制的纠错功能或错误认为错案发生后迟早会被纠正,可能是不切实际的想法。在司法现实中,多数无辜被告人即使等到服刑期满后再继续申诉,其成功率也并不高。如果正视现实世界中美国法院的误判、错判率高达3%以上的事实,再审视美国泛滥的辩诉交易、虚伪自白、告密证人作伪证、种族歧视、法庭专家错误鉴定等诸多原因导致大量的刑事冤案的现实,有利于我们破除对美国刑事司法的迷信。[9]

虽然,在官方与民间洗冤组织的不懈努力下,在1989-2015年间,已纠正改判了1661件刑事冤案⑬ht t ps://www.l aw.umich.edu/special/exoner at ion/Pages/br owse.aspx, 2015年9月15日。,但这1661件冤案仅仅是美国刑事司法全部错案的冰山一角,实际的冤案数字远高于已被发现的错案。一方面,很多无辜者遭受牢狱之灾后,往往放弃刑事上诉、申诉,导致冤案永远难以纠正;另一方面,由于刑事司法现实中,无辜者申诉的成功率很低,加之高昂的律师费用、司法复审标准的易变等因素,真实的冤案率往往很难统计准确。但可以肯定的一点则是:以被纠正的冤案作为统计根据,统计结果肯定会低于真实的冤案率。要纠正改判一件冤案,官方与民间要付出的成本亦可能高于最初的一审程序。对于错判案件而言,由于判决已经生效,各国规定申请司法复审的条件较为严格,无辜者需要承担举证责任证明有新的无罪证据出现或原审审理程序有重大违法。由于无辜者仍在监狱服刑,其通常难以承担举证能力,加之难以获得有效的律师服务,所以,从美国洗冤经验观察,如何保障监狱服刑人的申诉权利,为其提供必要的法律援助,将是纠正冤案的必要条件之一。美国之所以能够纠正部分冤案,原因之一就是有效保障监狱服刑人的申诉权利。如果没有有效的法律援助,无辜服刑人申诉之路将会异常艰辛。⑭浙江张氏叔侄申诉的过程亦是印证,服刑人张高平之所以成功申诉,是由于得到了监狱检察官张彪的法律援助,检察官主动向浙江省检察院提出纠正意见,才引起了浙江司法机关的足够重视。而在检察官张彪介入之前,张高平向司法机关写了至少上百封申诉信,但结果却是石沉大海。该案之所以能够被纠正,与检察官张彪的法律援助有很大关系。

所以,应该能够推论的是:对于在监狱中服刑的无辜者而言,判决之后启动冤案司法救济程序的希望相当渺茫,除非服刑人及其律师发现足以证明无罪的证据。在刑事案件中,只有10%案件有DNA生物样本,大多数案件难以通过重新检测DNA的方法进行纠正。所以,与其寄希望于效能有限的申冤机制,不如从冤案产生的源头成因入手,在公诉、审判程序中设置周密的证据审查机制。更何况,相较美国发达的法律援助制度(例如,服刑人在监狱仍然可寻求律师免费帮助)与民间洗冤组织卓有成效的工作效能而言,我国律师业的规模与服务质量均有一定的差距,希冀通过服刑人自身的努力申冤申诉而纠正冤案的难度系数很高。以浙江冤案为例,即使得到派驻监狱检察官的支持,但检察官与服刑人多次的申诉书与法律意见长期得不到答复,直至法院发现采信有利于张氏二人的DNA证据,并且发现杭州监狱证人作伪证的事实,案件才有了转机。

三、抑制司法潜规则的负面作用降低冤案率

如前所述,判决生效后的洗冤难度与诉讼成本往往很高,洗冤的成功率较低,而如果在判决前建构严格的审查机制防范冤案,其实更能够达到事半功倍之效。法院如果能够严格审查虚假口供、驳回证据不足的公诉请求、庭审时传唤涉嫌刑讯逼供的警员出庭作证、保障刑事被告人及辩护人充分对质的权利,以及严格审查鉴定结论的真实性,更能抑制与防范刑事冤案的产生。

(一)应当排除刑讯逼供的言词证据

刑事冤案的产生往往与虚假供述密切相关,在奉行口供中心主义的诉讼机制下,虚假的有罪供述更易导致冤案的产生。据美国学者研究,美国有14%-22%的误判案件是因被告人认罪的虚假口供而导致(因刑讯逼供现象的存在,我国的比例可能更高)。[10]对于非法证据排除的申请,我国2012年新刑事诉讼法第182条第2款规定了法院以召开“审前会议”形式听取控辩双方的意见。法院如果发现侦查机关有刑讯逼供的可能性,依照现行刑事诉讼法第57条之规定,在正式开庭审理程序中,法院有权通知侦查人员出庭说明情况。当事人、辩护人对刑讯逼供提出相关线索或材料后,依据现行刑事诉讼法第57条的相关规定,法院“确认或者不能排除有刑讯逼供的可能性”,应当排除刑讯逼供的证据。表面来看,我国现行“非法证据排除”的立法可谓相当完备,不仅规定了检察机关的举证责任与警察出庭作证条款,还赋予法院“逆推定”的权力,即“只要不能排除刑讯逼供的可能性,则应当排除被告人的认罪供述”。

(二)应当赋予法院驳回公诉的权力

如果短期内难以改变法院保持有罪判决率的动机与动因,赋予法院在正式开庭前驳回公诉的权力,可能是防范检察机关无证据或证据不足提起公诉的有效手段。如果不对检察机关的公诉证据开庭前进行审查而“一步到庭”,法院在开庭后才发现公诉方证据不足,法院只能权衡利弊而以减轻量刑换取认罪或直接“疑罪从轻”。从已发生的佘祥林、赵作海、杜培武、张氏叔侄等冤案的判决过程观察,二审法院发现原审证据不足时往往选择“疑罪从轻”,而将原审死刑改判死缓或无期徒刑,以给判决后再审的启动留有余地。有些案件中,死刑之所以改判死缓,并非是实体法上的问题,而是法院因证据不足而选择的“折衷方案”。

与日本“起诉书一本主义”制度相似,根据我国刑事诉讼法第181条之规定,只要检察机关向法院移送卷宗与起诉书,法院必须受理公诉,不得以证据不足为由而驳回公诉。加之,在正式开庭后,检察机关因内部考核规定而不愿撤回公诉(出庭后撤回公诉会在年终考核扣分),此时法院亦无权驳回公诉,法院只能在有罪判决与冤案可能性之间反复权衡最终选择“疑罪从轻”。对于证据不足情形下作出“疑罪从轻”,法院虽然有违反无罪推定原则之嫌,但却巧妙地规避了办案风险,也实现了所谓“政治效果、社会效果与法律效果的统一”。所以,与其使法院在受理公诉后因定罪证据不足而被迫“疑罪从轻”,不如直接赋予法院在开庭前驳回公诉的权力更能防范冤案。从美、德等国的刑事诉讼经验来看,法院的预审机制是防范检察机关滥用追诉权(无充分证据提起公诉)的重要方法。 无论是德式的“中间程序”,还是美制中的“大陪审团预审”或预审法官制,检察机关无证据或证据不足起诉被告人,有可能被预审法官或大陪审团直接驳回。公诉被驳回后,检察机关除非有新证据足以影响定罪,否则法院可依据“禁止双重追诉”原则禁止检察机关对同一被告、同一犯罪事实再行提起公诉。[11]相较我国法院先受理公诉,再因证据存疑作出“疑罪从轻”判决的现状,如果公诉机关起诉时证据达不到“足够的犯罪嫌疑”“犯罪事实清楚、证据确实充分”或“排除合理怀疑”,赋予法院预审权力直接驳回公诉,更能保护无辜之人的正当权利。因为驳回公诉的性质是程序性裁定,不产生实体判决效力,既能够制衡检察机关,促使其依法追诉,又能够除“犯罪标签化”,避免无辜之人遭受冤狱之灾。

(三)降低防范冤案的边际成本

理想的刑事诉讼运作效果是:有罪之人被正确定罪,无辜之人则作出无罪判决。然而在司法现实中,追求有罪判决率与防范冤案之间却存在一定的冲突。如果立法与司法均以优先防范冤案为目标,严格防范无辜之人被错误定罪造成冤狱,至少可能产生两种诉讼成本:一是法院如果排除违法证据以及遵守无罪推定原则提高无罪判决的比率,其中的一部分无罪判决可能导致有罪之人逃脱法网,国民、媒体、法律人对此的容忍系数以及因此造成的高社会风险成本(例如,有罪之人在无罪判决后可能再犯新罪,亦会激起被害人群体的抗议声浪),司法机关对于无罪判决各种可能的风险不得不予以考虑;二是如果实施沉默权、非法证据排除、无罪推定、扩张辩护范围保障律师权利、令状主义、扩大取保候审适用范围等诸多保护人权防范冤案的措施后,有可能导致司法机关办理每一起刑事案件的边际成本均有所升高,而产生的边际收益却有限(防范了不到1%的冤案,却造成所有案件的办案成本大幅升高)。我国国民与司法机关能够承担多大的边际成本,可能决定着我国冤案防范机制的改革之路能够走多远。

为防范冤案,司法机关需要追加一定的办案边际成本,唯有当产生边际收益高于其综合成本时,司法机关才会坚定地纠正冤案。从法经济学角度分析,冤案的错误成本至少包括:(1)错误判决导致错误执行死刑或者服刑人蒙受冤狱的成本;(2)因错误判决作出后,真正的犯罪人逃脱法网继续犯罪而造成的社会成本。浙江叔侄案情即是如此,在2003年二人被错误定罪后,强奸杀害被害人的真正作案人勾某却继续作案,于2005年又因盗窃杀人行为被判死刑。一方面,为防范冤案的负面后果,推进刑事诉讼制度的现代化转型,可能要付出“少数案件有罪之人判决无罪”的代价;另一方面,刑事冤案造成的负面影响与错误成本不容低估,社会公众能否从冤案中汲取教训形成共识提高误判的道德成本,司法机关能否权衡利弊坚定纠正冤案的决心,国家能否适时提高司法机关的办案经费与侦查能力,均是我国建构行之有效的冤案防范机制的前提条件。

(四)实现审查起诉程序的听证化与控辩平等

批捕与审查起诉权限由检察机关行使,相较欧美国家将重大诉讼处分予以听证或实现诉讼化的做法而言 ,我国现行的批捕制度与审查起诉程序带有明显的“卷宗化”倾向。仅仅阅读卷宗与赴看守所提审讯问犯罪嫌疑人,难以保证批捕程序与审查起诉程序的公正性。虽然依据现行刑事诉讼法第54条第2款之规定,立法要求办案检察人员发现侦查机关存在刑讯逼供嫌疑时,不得将有罪供述作为起诉意见与提起公诉的根据,但是除非侦查人员主动承认刑讯逼供或被告人举出充分的证据,不通过听证或诉讼程序检察机关要查明侦查机关是否存在刑讯逼供的难度系数很高。根据我国现制,检察机关至多是要求公安机关说明情况或将案件退回补充侦查,检察环节查明刑讯逼供的存在与否非常困难。

为防范冤案的产生,提升批捕程序与审查起诉程序的透明性、诉讼化,由检察机关通知侦查机关、辩护人以及犯罪嫌疑人到庭,参照国外的庭前听证程序,实现公诉程序的适度诉讼化,再辅之以民间洗冤组织的法律援助或辩护人功能的保障,可能是改革成本较小而又现实可行的方案。现实中,公安机关通过录音录像证明刑讯逼供的逻辑是:既然在已制作的录音录像视频中看不出任何刑讯逼供现象,侦查人员则不存在刑讯逼供。如果审视刑讯逼供的历史与现实方法,刑讯的方法与手段可谓是令人叹为观止,对于未造成明显伤痕、生理残疾的刑讯行为,犯罪嫌疑人或被告人很难提供有力的证据证明。检察机关讯问时即使发现有刑讯逼供嫌疑,但因犯罪嫌疑人无力举证,往往难以断定。通过听证化、诉讼化的审查公诉程序,由辩护人、犯罪嫌疑人与侦查人员各自陈述意见,更能使检察人员客观地审查违法侦查行为。

(五)修正司法机关的内部绩效考评标准

根据我国检察机关内部现行的绩效考评标准,出现“捕后不诉”与“诉后判决无罪”结果后,检察机关与办案人员的绩效将因此受损。就冤案的产生原因而言,不合理的考评机制可能是冤案产生的催化剂。审查起诉时如果发现被告人已被检察机关批捕,以证据不足为由决定不起诉,不仅需要经过检察委员会的审查,检察官更会因影响年终绩效考核而谨慎为之。当有罪证据不足时,公诉人在“闯关”心理下将案件交付法院后,在法院的无罪判决率很低甚至可忽略不计的情形下,即使卷宗内证据不足以达到“排除合理怀疑”或“犯罪事实清楚、证据确实充分”,多数被告人法庭上往往“以认罪换取低量刑”。被告人的认罪能够弥补卷宗内公诉证据的不足,最终法院仍宣告有罪,有罪判决不影响检察机关的绩效考评。但是,因无罪判决会严重影响考评结果,一旦法院以证据不足作为无罪判决,检察机关则因之提起抗诉,由此对法院产生反作用力,导致无罪判决率极低。现实中,绩效考评在检察机关办案中所占的比重甚至超过司法公正,实践中的“隐性刑事诉讼”则呼之欲出,检察机关为追求考核,甚至不惜劝说被告人认罪换取量刑,不免带有“辩诉交易”色彩;而法院为减轻案件负荷与维系诉审关系,也倾向于“审辩交易”,即通过减轻量刑换取被告人的积极认罪。 所以,修正“捕后不诉”或“诉后无罪”的考评标准,能够促使检察机关在审查起诉环节真正对侦查环节进行监督,亦可避免在证据不足时抱着“闯关”心理向法院提起公诉。

[1] Roscoe Pound. Law in Books and Law in Action[J]. America Law Review,1910,44(1) :12-36.

[2] Jean-Louis Halperin. Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change[J]. Maine Law Review,2012,64(1):45-76.

[3] 黄仁宇. 放宽历史的视界[M]. 北京:三联书店出版社,2001:110.

[4] 陈永生. 我国刑事误判问题透视[J]. 中国法学,2007,(3).

[5] Daniel S. Medwed. Anatomy of a Wrongful Conviction:Theoretical Implications and Practical Solutions[J].Villanova Law Review,2006,51(2):337.

[6] D. Michael Risinger. Innocents Convicted:An Empirically Justified Factual Wrongful Conviction Rate[J].Criminal Law & Criminology,2007,97(3):762.

[7] William J. Brennan. Federal Habeas Corpus and State Prisoners: An Exercise in Federalism[J]. Utah Law Review,1961,7(4):431-433.

[8] [美]吉姆·佩特罗,南希·佩特罗. 冤案何以发生——导致冤假错案的八大司法迷信[M]. 苑宁宁,陈效,顾永忠等,译. 北京:北京大学出版社,2013:303.

[9] Michael J. Saks,Lauri Constantine. Toward a Model Act for the Prevention and Remedy of Erroneous Convictions[J]. New England Law Review,2001,35(3):671.

[10] Samuel R. Gross. Exonerations in the United States 1989 through 2003[J]. Journal of Criminal Law &Criminology,2005,95(2):523-560.

[11] 林钰雄. 论中间程序——德国起诉审查制的目的、运作及立法论[J]. 月旦法学杂志,2002,(9).

——以“被告人会见权”为切入的分析