基于水质现场监测参数的于桥水库水体分层特征初步研究

周绪申,计亚丽,孔凡青,王乙震,张 俊,郭丽峰,高越鹏

(1.海河流域水环境监测中心,天津300170;2.天津市碧波环境资源开发有限公司,天津300170)

基于水质现场监测参数的于桥水库水体分层特征初步研究

周绪申1,计亚丽1,孔凡青1,王乙震1,张 俊1,郭丽峰1,高越鹏2

(1.海河流域水环境监测中心,天津300170;2.天津市碧波环境资源开发有限公司,天津300170)

于桥水库是跨流域供水的水库,研究各项水体现场监测参数随水深变化规律,结果表明:于桥水库表层(0~4 m)是水体交换活动频繁的区域,水下(4~10 m)为于桥水库的温跃层,水下(>10 m)为下层水体。在温跃层,水温、pH值、电导率、溶解氧等指标发生了剧烈的变化,氧化还原电位受水体深度影响较明显,叶绿素a受水体深度影响也较明显。

于桥水库;水体分层;水质;现场监测

1 引言

阳光是地球最大的能量来源,吸收阳光的多寡决定了地球温度梯度的高低差异,超过一半的太阳能是通过湖泊上层水域吸收的,温度剖面随着水深增加而呈指数下降,风力的扰动、水体对流、密度流会使湖泊吸收的太阳能在整个水体中混合均匀,而上下层的温差会有效阻止水体混合[1]。对于有一定水深的湖泊,水温对水域的可溶性气体溶解度、盐类溶解度和稳定性、pH值的变化都有影响,还直接制约着水域中浮游生物、细菌等生长活动,与鱼类的生长发育、繁殖、越冬等密切相关,水温的变化规律也是估算水域生长潜力的重要依据[2]。湖泊和水库的水温分层现象亦会影响水中营养物质的分布规律、浮游生物生长变化及鱼类的分布。水体分层决定了湖泊内水化学(如氧化—还原)变化、物质地球化学循环、水生生物作用的时空分布等重要湖沼学过程,中等深度(>10 m)的温带湖泊形成显著的水体热分层[3]。水深的变化是影响沉水植物生长和繁殖最重要的生态因子之一[4]。因此,对于有一定水深的湖泊,水体的分层可能对湖泊内几乎所有水环境演化过程起着控制或影响作用。

于桥水库是天津市的重要饮用水源地,也是引滦入津工程重要的调节水库和中转站。笔者通过于桥水库水体分层特征初步研究,为水库水体物理分层提供基础参考资料,也为于桥水库水生生物生长规律变化、水质采样及评价、底质营养盐的沉积及释放提供相应的基本参考数据。

2 研究区概况

于桥水库位于燕山山脉南麓、天津市蓟县城东,是国家重点大型水库之一,始建于1959年,于1960年7月完成第一期工程,是以防洪、城市供水为主,兼顾灌溉、发电等综合利用的大型水利工程。水库总库容15.59亿m3,正常蓄水位21.16 m(大沽高程,下同),汛限水位19.87 m,死水位15 m。该水利枢纽控制流域面积2 060 km2,占整个州河流域面积的96%,州河由沙河、淋河、黎河3大支流汇合而成,各支流上游沟涧甚多,支流分散成辐射状汇集于州河盆地,水库库区即位于该盆地,最大回水东西长约30 km,南北宽8 km,最大淹没面积250 km2(正常蓄水位时淹没面积86.8 km2)。州河流域境内雨量充沛,多年平均年降雨量750 mm,多年平均径流量5.06亿m3。

于桥水库既是天津重要饮用水源地,也是引滦入津工程重要的中转站,承担着潘家口—大黑汀水库的输水任务,是引滦入津工程的控制性调蓄枢纽,对天津市供水有着至关重要的作用。近年来,由于工业废水、生活污水引起的于桥水库富营养化问题日益严重,促使菹草泛滥,成为于桥水库水生态演变及季节变化的主导因素。每年春夏之际为菹草生长繁殖期,5—6月菹草开始衰败和死亡,7—8月为于桥水库藻类高发期,经常出现“水华”现象,其优势类群为蓝藻,主要优势种为铜绿微囊藻[5]。

3 研究方法

采样时间为2014年7月22日11时,样点选址为于桥水库下游放水洞以上500 m附近,分别对水面至底层进行现场测定及采样,现场参数测定垂直分布为每隔0.5 m布设1个样点,共25个样点。

水温(T)、pH值、溶解氧(DO)、电导率(Cond)、叶绿素a(Chla)、氧化还原电位(ORP)等借助YSI 6610多参数水质分析仪进行现场测定。采用Excel对数据进行图表分析。

4 研究结果

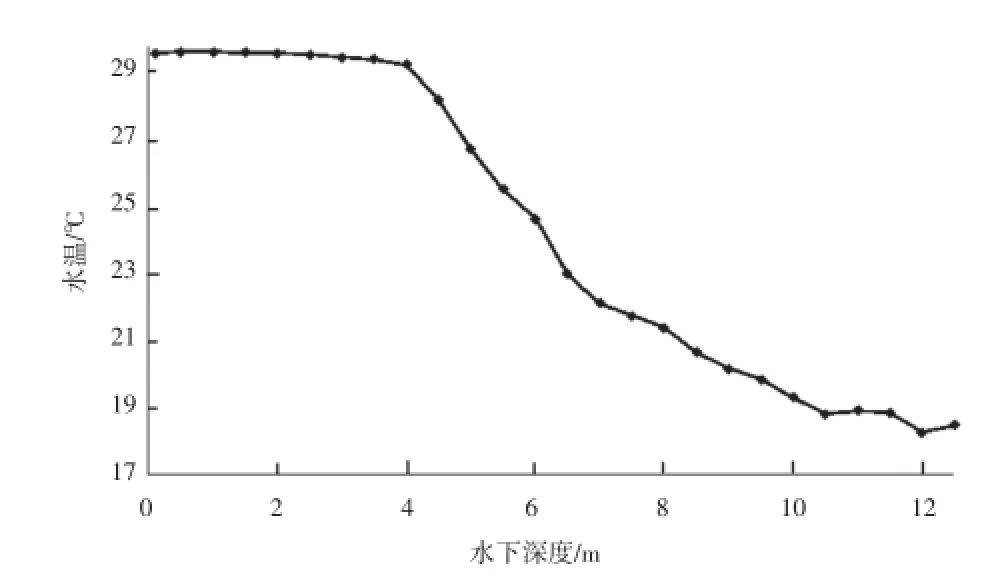

4.1 水温

由于风的作用,上层水不断进行混合,致使水温在表层(0~4 m)的变化不大,随着水深的增加,气温的瞬时变化对水体温度的影响逐渐减小甚至消失;同时,由于受水体中颗粒物及水草等的影响,随着水深的增加,水体获得的太阳辐射逐渐减少,水温逐渐下降,在水下深度4~10 m的范围内,水的温度变化超过了10℃。但是,随着水深的再增加,水温变化逐渐减小并趋于平稳,如图1所示。由此可见,于桥水库的温跃层在水深为4~10 m的水层。

图1 不同深度水温变化

温跃层是指由于风的作用,上层水发生混合和温度变化,下层水始终保持稳定的状态,上下层之间便会产生温度急变的跃层[6]。温跃层对水库的生态系统和水环境等有着非常重要的影响。于桥水库由于有温跃层的存在,上下层水体中的电导率、pH值、叶绿素a、溶解氧、细胞密度等水质指标都有较大的差别。

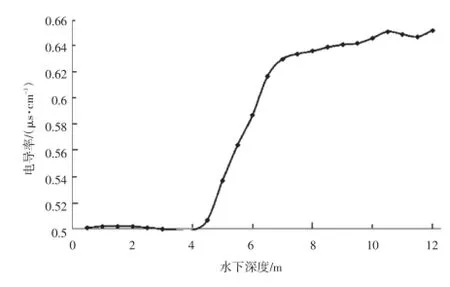

4.2 电导率

电导率是水质分析中的一项重要指标,水体中电导率的大小主要取决于溶解在水体中的离子种类、浓度和水温等因素。一定程度上,电导率的变化能反映出水体中氮、磷等营养盐水平的变化,从而间接地反映出水体富营养化的发生程度[7]。

于桥水库的电导率变化如图2所示,电导率在表层(0~4 m)变化不大,在温跃层逐渐增大,在下层变化趋于平稳。原因在于夏季于桥水库的浮游植物、藻类等生长旺盛,消耗了表层(0~4 m)水体中大量的氨氮、硝酸盐、磷酸盐、碳酸根离子、钠离子、钙离子、镁离子等导电的营养盐离子而又不能及时得到补充。

图2 不同深度电导率变化

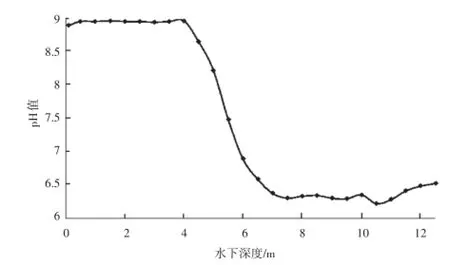

4.3 pH值

夏季于桥水库表层(0~4 m)的藻类和水生植物开始大量快速生长,它们的快速生长消耗了水体中大量的氨氮、硝酸盐、磷酸盐、碳酸根离子、钠离子、钙离子、镁离子等营养盐离子,吸收了大量的CO2,使水体加速水解反应,部分金属离子沉淀,因此使于桥水库表层(0~4 m)的pH值明显偏高。于桥水库的pH值变化,如图3所示。

图3 不同深度pH值变化

4.4 氧化还原电位

氧化还原电位是水质中的一个重要指标,它不能独立反映水质的好坏,但却能综合水温、溶解氧、pH值等水质指标来反映水生态环境。氧化还原电位越高,氧化性越强;电位越低,还原性越强。氧化还原电位为正表示水体显示一定的氧化性,电位为负说明水体显示出还原性。

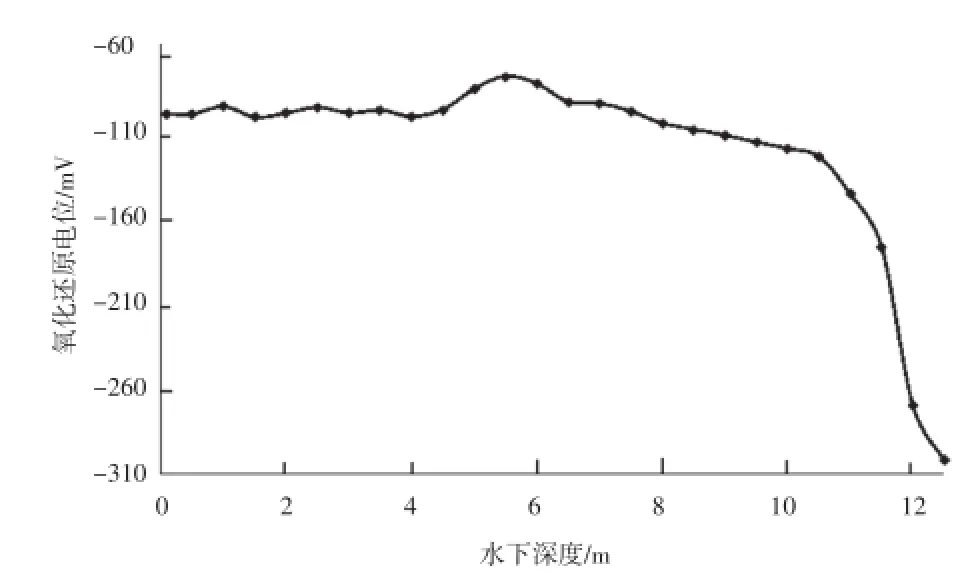

于桥水库的氧化还原电位变化如图4所示,在水库表层(0~4 m)和温跃层(4~10 m)总体变化不大,显示为还原性。

图4 不同深度氧化还原电位变化

4.5 叶绿素a

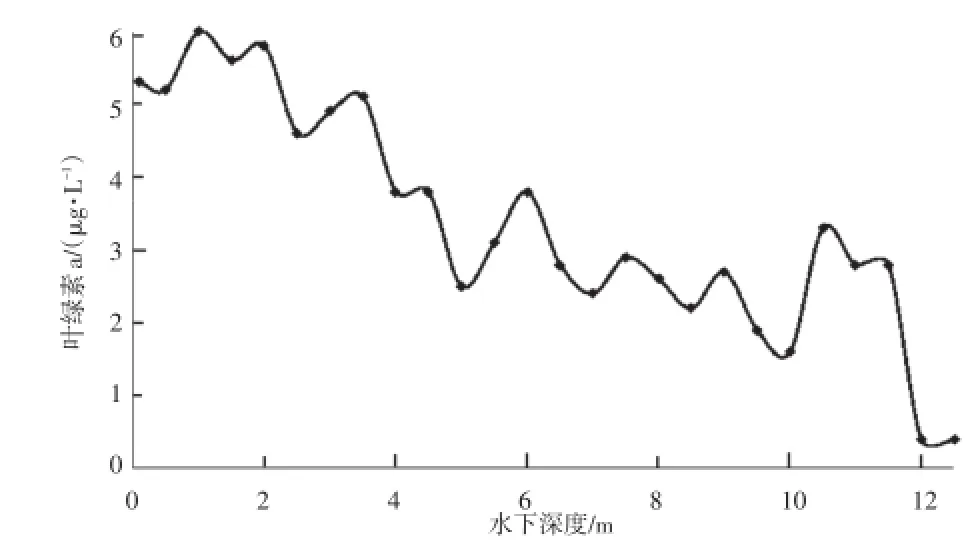

于桥水库的叶绿素a变化如图5所示,叶绿素a在1~2 m处达到最高值后,随着深度的增加逐渐下降,但有些波动变化。通过叶绿素a数值可以看出,在浅层湖库,不同深度都有藻类的分布,密度在表层较高[5,8]。周真明等[9]研究表明,于桥水库中铜绿微囊藻大部分集中悬浮在2~3倍透明度水深区。

图5 不同深度叶绿素a变化

4.6 溶解氧

水中溶解氧的含量是评价水体水质和水体自净能力的重要指标,对水生生物的生存、水体的自净功能等具有重要的作用[10]。水中溶解氧含量与诸多因素有关,气象参数、水温、水深及水中溶质(如其他气体、有机物或无机物)的变化都会引起其较大改变。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要影响因素,水温越低,水中的溶解氧含量越高。同时,水中溶解氧与水深的关系也密不可分,随着水深的增加,水体获得的太阳辐射逐渐减少,溶解氧的含量也逐渐降低。

于桥水库的溶解氧变化如图6所示,溶解氧在表层(0~4 m)总体变化不大,但在水下(4~6 m)急剧下降,在水下(6~10 m)随着深度的增加缓慢下降并逐渐趋于零。

图6 不同深度溶解氧变化

5 结论与建议

(1)于桥水库表层(0~4 m)是水体交换活动频繁的区域,水下(4~10 m)为于桥水库的温跃层,水下(>10 m)为下层水体。

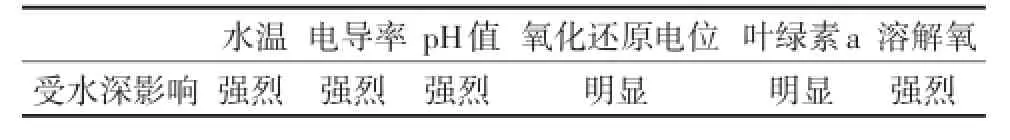

(2)在温跃层,水温、pH值、电导率、溶解氧等指标发生了剧烈的变化,氧化还原电位受水体深度影响较明显,叶绿素a受水体深度影响也较明显。光照、水温对藻类上浮下沉、在不同水层中分布的影响较明显,各参数随水深变化状况见表1。

表1 各指标随水深的变化情况

(3)于桥水库表、底层水体水质差异明显,建议在水质监测过程中要采集不同水层的样品,并要着重关注温跃层对水库水环境的影响,以便能够综合考虑各项水质指标对于桥水库的城市供水、农业管理、渔业管理的影响,尽可能把可能的危害降至最小,充分发挥于桥水库的各项优势。

(4)研究结果仅依据一次现场监测分析,而未考虑水体分层的季节变化、日变化、气候及天气、水库不同区域等条件,也未对实验室水质化验结果、水生生物垂直分布等进行水体分层分析,建议在下一步的研究中对上述因素和结果进行探讨和分析。

[1]古滨河,刘正文,李宽意,等译.湖沼学:内陆水生态系统[M].北京:高等教育出版社,2011.

[2]张觉民,何志辉.内陆水域渔业自然资源调查手册[M].北京:农业出版社,1991.

[3]Wetzel R G.Limnology:lakes and river ecosystems(Third Edi⁃tion)[M].San Diego:Academic Press,2001.

[4]袁龙义,李守淳,李伟,等.水深对刺苦草生长和繁殖策略的影响研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2007,3l(2):156-160.

[5]王鸿雁,卢小伶,谢雪涛,等.于桥水库微囊藻动态分布研究[J].水科学与工程技术,2011,(4):9-11.

[6]李凤斌,郭斌.洋河水库温跃层及水质差异分析[J].海河水利,2011,(2):21-23.

[7]李秋华,林秋奇,韩博平.广东大中型水库电导率分布特征及受N、P营养盐的影响[J].生态环境,2005,14(1):16-20.

[8]周平,陈东升,赵卫国.于桥水库叶绿素a的浓度特征及其影响因子分析[J].水科学与工程技术,2010,(5):18-20.

[9]周真明,黄廷林,丛海兵.于桥水库中铜绿微囊藻生长特性与上浮性能试验研究[J].供水技术,2007,1(2):14-17.

[10]聂国朝.襄阳护城河水体中溶解氧含量研究[J].水土保持研究,2004,11(1):60-62.

TV697.2+1;X832

A

1004-7328(2015)02-0019-04

10.3969/j.issn.1004-7328.2015.02.009

2015-01-16

国家国际科技合作专项资助(2013DFA71340),国家水体污染控制与治理科技重大专项(2012ZX07203-002),水利部“948”项目(201412),水利部科技推广项目(TG1408)

周绪申(1982-),男,硕士,工程师,主要从事水质分析工作。