小开河引黄灌区泥沙堆积区综合治理的蓄水效应评价

王景元,刘翠莉,李 雪,王 力,鲍建平

(1.滨州市小开河引黄灌溉管理局,山东滨州 256613;2.东营市水利局,山东东营 257091)

小开河引黄灌区(117°42′~118°04′E,37°17′~38°03′N)位于黄河下游利津水文站上游60 km 处,处于黄河三角洲腹地,属黄河冲积平原。灌区为半干旱、半湿润季风气候,年均降水量584 mm,6—9月平均降水量为457 mm,占全年的78.25%;多年年均水面蒸发量为1 154 mm;多年年均气温为12.3 ℃,极端最低气温为-22.7 ℃,极端最高气温为40.8 ℃;多年年均无霜期为210 d,年光照时数为2 400~2 700 h。

小开河引黄灌区采取长距离输沙技术,沉沙池建在距离渠首51.3 km 处,采取集中沉沙、以挖待沉方法。由于年年清淤30 万m3,66.1 hm2的弃土场堆积了大量泥沙,因缺乏植被保护,土地沙化和水土流失现象特别严重。2011年进行了水土保持治理并开展了跟踪监测。填筑挡土坝围堰长8.89 km,将弃土场分割成12 个长200~300 m、宽200~250 m 的网格池,既作为清淤时的排淤围堰,又作为绿化平台。围堰顶宽3 m、高2.5 m、边坡1∶2,种植刺槐、草皮;网格池内土地平整,种植杨树、大豆、花生。

1 监测方法

1.1 样地设置与样品采集

以不同工程措施及配套生物修复措施下的典型植被为研究对象,并以侵蚀区内的裸地作为对照,主要分析不同植被类型下的防风固沙、蓄水保土功能。

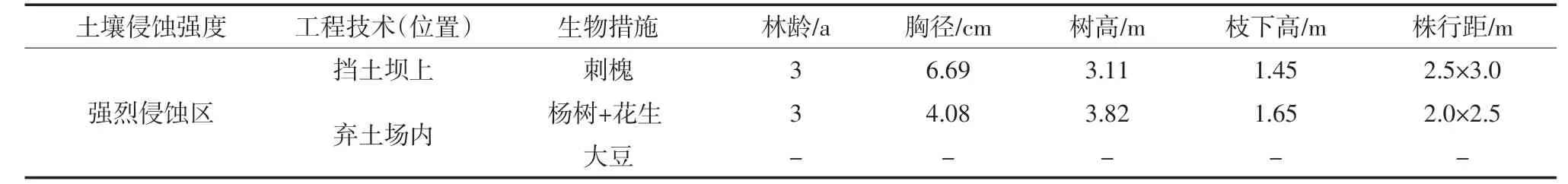

在侵蚀区内选取典型工程技术及配套生物修复措施下的不同样地,具体样地类型见表1。

表1 试验样地概况

选取杨树+花生农林间作和大豆农田作为研究对象,同时选取弃土场外围挡土坝上的刺槐纯林作为研究对象,并以该区的裸地作为对照。

侵蚀区内,在各植被类型标准地内分别选取200~300 m2不等的标准样地3 个,在各样地内按S形均匀布设4个试验样点,分0~20、20~40 cm两层进行分层采样,土壤样品风干后测定土壤理化性质。

1.2 土壤水文物理参数测定

以烘干法测定土壤含水量;以环刀浸水法测定土壤容重、孔隙度等,并计算蓄水量等各项水文物理指标。以单环渗透筒法测定不同时段的土壤入渗率,并制作入渗过程曲线,应用Horton入渗模型和通用(一般)入渗模型拟合灌溉后的土壤入渗过程,求解初渗率、稳渗率等入渗特征参数。

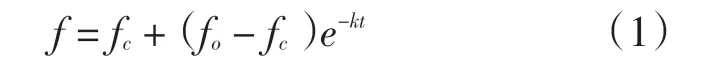

霍顿(Horton)公式为:

式中:f 为入渗率(mm/min);f0为初渗率(mm/min);fc为稳渗率(mm/min);t 为入渗时间(min);k 为经验参数。

通用经验公式为:

式中:a,b,n均为经验参数;其他符号意义同上。

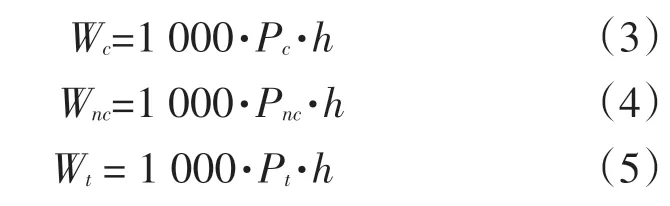

一定土层深度内的土壤毛管蓄水量、非毛管蓄水量和饱和蓄水量计算公式分别为:

式中:Wc,Wnc和Wt分别为土壤毛管蓄水量、非毛管蓄水量和饱和蓄水量(t/hm2);Pc,Pnc和Pt分别为毛管孔隙度、非毛管孔隙度和总孔隙度(%);h为计算土层深度(m),本研究按0.2 m深度计算。

2 清淤弃土区不同植被类型蓄水效应

2.1 清淤弃土区不同植被类型改良土壤物理性状

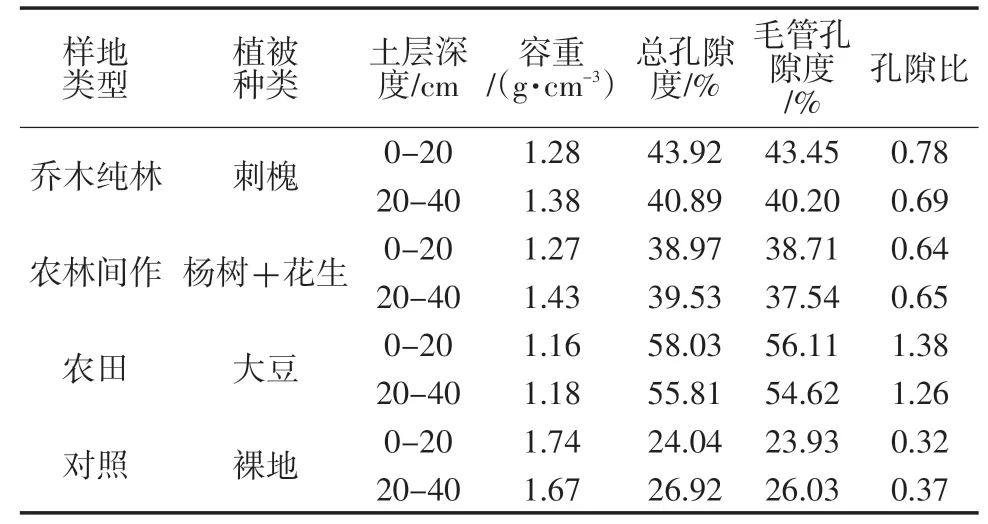

由表2 可知,在清淤弃土区,刺槐纯林、杨树+花生农林间作和农作物大豆的土壤容重均值均低于裸地,该区土壤容重均值大小顺序为:大豆种植区<刺槐种植区<花生+杨树种植区<裸地。与裸地相比,刺槐林、杨树+花生农林间作、大豆容重均值分别降低22.00%、21.00%和31.00%。不同植被类型土壤总孔隙度、毛管孔隙度、孔隙比均值的变化趋势相同,大小顺序表现为:大豆种植区>刺槐种植区>花生+杨树种植区>裸地。与裸地相比,刺槐、杨树+花生农林间作和农作物大豆总孔隙度均值上升了16.93%、13.77%和31.44%,刺槐种植区、杨树+花生种植区和大豆种植区毛管孔隙度均值上升了16.85%、13.14%和30.39%;农作物大豆种植区的孔隙比最大,其次为刺槐纯林种植区,而杨树+花生农林间作种植区较小。从垂直层次来看,各植被类型下,土壤表层的土壤容重低于20~40 cm土层,土壤表层的孔隙比较大。

表2 清淤弃土区不同植被类型的土壤容重和孔隙度

2.2 清淤弃土区不同植被类型的土壤蓄水性能

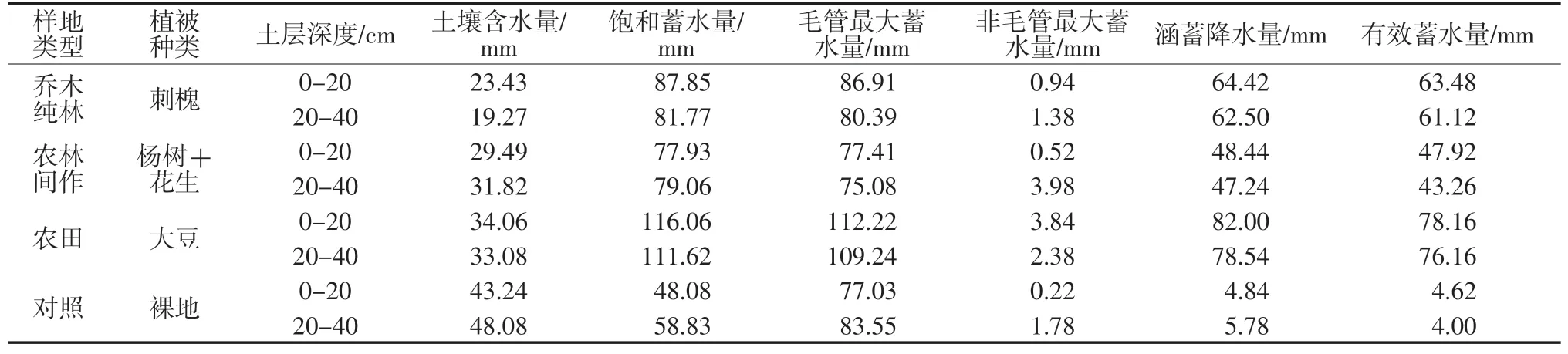

由表3可知,在清淤弃土区,土壤饱和蓄水量均值的大小顺序为:大豆种植区>刺槐种植区>花生+杨树种植区>裸地,最大值、最小值分别为113.84、53.46 mm,刺槐、花生+杨树和大豆种植区饱和蓄水量均值分别是裸地的1.59、1.47 和2.13 倍。毛管最大蓄水量、非毛管最大蓄水量与饱和蓄水量变化趋势相同,刺槐纯林、花生+杨树农林间作和农作物大豆的毛管最大蓄水量均值分别是裸地相对应均值的1.67、1.53 和2.2 倍,非毛管最大蓄水量分别是裸地的1.16、2.25和3.11倍。各植被类型下,土壤饱和蓄水量和毛管蓄水量多表现为土壤表层高于20~40 cm土层,而非毛管蓄水量则相反。

表3 清淤弃土区不同植被类型的土壤蓄水指标

在清淤弃土区,土壤含蓄降水量均值的大小顺序为:大豆种植区>刺槐种植区>花生+杨树种植区>裸地,与裸地相比,刺槐、花生+杨树种植区含蓄降水量均值分别上升了58.15%、42.53%。有效蓄水量均值的大小顺序为:刺槐种植区>花生+杨树种植区>裸地,与裸地相比,刺槐纯林、花生+杨树农林间作有效蓄水量均值分别上升了57.99%、41.28%。各植被类型下,土壤涵蓄降水量和有效涵蓄量多表现为土壤表层高于20~40cm土层。

3 清淤弃土区不同植被类型的土壤渗透性能

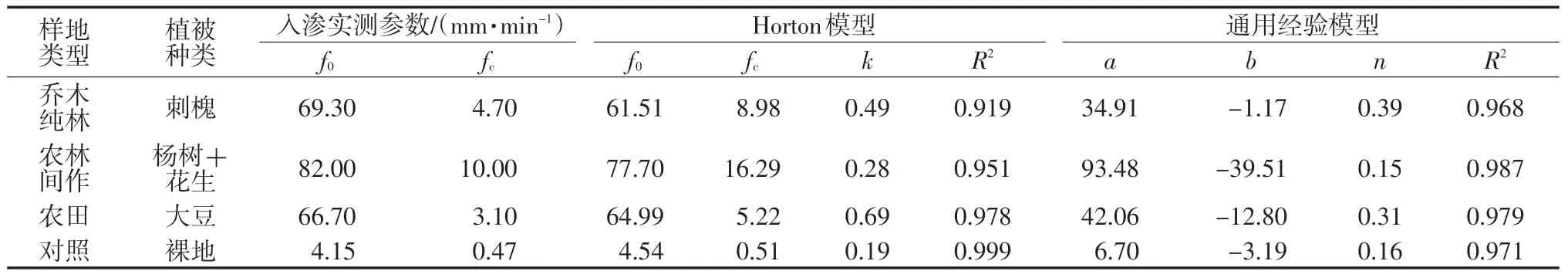

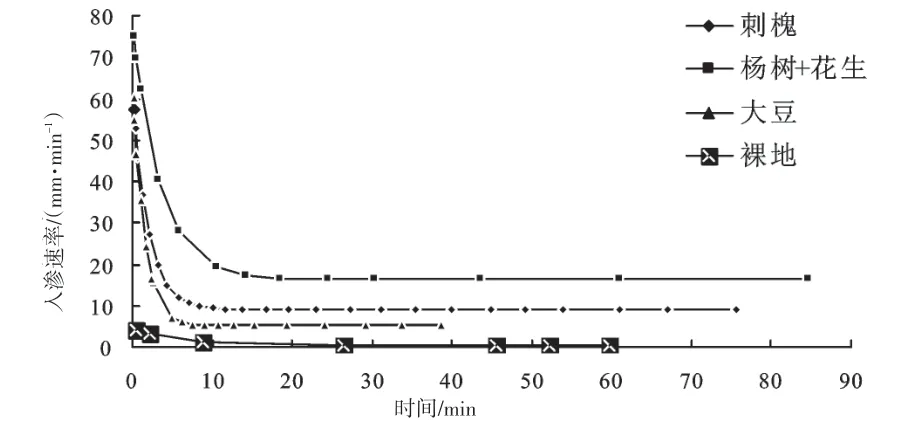

由图1和表4可知,在清淤弃土区,与对照裸地相比,刺槐纯林、花生+杨树农林间作和农作物大豆种植区土壤的初渗速率分别提高了16.78、32.27 和10.33 倍,表明不同植被恢复措施增强了土壤对降水的初始入渗性能,并且杨树+花生农林间作对土壤的改善效果最好。采用Horton 和通用经验入渗模型进行拟合分析(结果见表4),2 种模型均能够反映渗透曲线的变化特征,其渗透曲线变化趋势一致,可分为3 个阶段,即渗透初期、渐变阶段、平稳阶段。采用Horton 模型时,fc值在0.505~16.296 mm/min,与实测值比较接近,k 值在0.195~0.699。而通用模型b值均为负值,远小于对应实测稳渗率,结合相关系数、实测初始入渗率、稳渗率值综合分析,可以看出Horton 模型拟合结果比通用模型更接近实测值,这表明Horton 模型比较适用于描述清淤弃土区不同植被类型的土壤入渗特征。

表4 清淤弃土区不同植被类型土壤入渗的模型拟合

图1 清淤弃土区不同植被类型的土壤入渗曲线

4 小结

在清淤弃土区,植被恢复措施能够明显改善土壤物理性质和蓄水性能,表现为土壤容重降低、孔隙度增大,其中农作物大豆改良效果最好,其次为刺槐纯林,而杨树+花生农林间作较差。但杨树+花生种植区的土壤入渗性能得到明显改善,而农作物大豆相对较差。