口腔门诊镇静镇痛治疗的争议与展望

郁葱

重庆医科大学附属口腔医院麻醉科·口腔疾病与生物医学重庆市重点实验室,重庆 401146

随着社会进步和医学技术的发展以及人民群众对健康的日渐重视,对口腔医疗服务提出了新的要求;口腔治疗的微创化、舒适化理念深入人心;以口腔门诊镇静镇痛治疗为代表的舒适化口腔医疗近年在我国发展得如火如荼,但口腔门诊无痛治疗领域涉及范围广,涵盖口腔医学、麻醉学、医院管理等多个学科,并且需要多专业团队协作,技术门槛相对较高。本文总结口腔门诊镇静镇痛治疗存在的一些争议并展望今后的发展,以期正确进行医疗决策,规避医疗风险。

1 概述

如何消除患者口腔疾病治疗过程中的疼痛或恐惧感的研究,正逐渐受到全国口腔医疗专业人员的重视[1]。随着人民生活水平的提高,患者提出了无痛、舒适的医疗诉求。

牙科焦虑症(dental anxiety,DA)严重影响着患者对口腔疾病的治疗意愿。有DA表现的患者除了有不良的口腔治疗经历外,多数不良的感受来源于牙病本身或者是治疗过程中的疼痛,另外也可能来源于就医环境、治疗设备的噪音等。疼痛或恐惧是牙科焦虑症最重要的原因。疼痛往往是口腔疾病的一个主要症状,如牙髓炎、根尖周炎等,都表现为剧烈的疼痛;也是口腔治疗过程中不可避免的一个不良反应,如局部麻醉、开髓、去骨等治疗都会造成疼痛;疼痛是柄双刃剑,是人们在遇到伤害时的保护措施,比如治疗后疼痛主要是由于炎症反应造成的,也是组织损伤和修复的正常反应,但过度的疼痛会造成人们生理及心理上的不良反应。

口腔门诊无痛治疗涉及范围广,涵盖口腔医学、麻醉学、医院管理等多个学科,良好的治疗运行流程是规范医疗管理和规避医疗风险的必备措施。

2 口腔无痛治疗的特点与难点

口腔无痛治疗的特点与难点包括:1)涉及口腔亚专业多,如口腔颌面外科、牙周、黏膜、牙种植、儿童牙病等,每个专业的要求与特点不尽相同[2];2)治疗所涉及的范围广阔,涵盖了牙齿以及相邻的各种软硬组织;3)患者年龄分布跨度大,从完全无法配合治疗的婴幼儿到复合各种系统疾病的高龄患者;4)手术、麻醉部位相互重叠干扰,手术时间长短不确定;5)突发事件多,患者要求高,医疗纠纷难以防范;6)镇静镇痛治疗手段多,无统一标准,讲究个体化方案;7)口腔专业高等教育中口腔无痛治疗的内容与临床应用有脱节,在高等院校教材中深入讲解牙科镇静、气道管理、麻醉药理和急救方面的知识不够。

3 常用的口腔镇静镇痛治疗方法

每个医疗机构根据自身习惯和地域特点有各自常用的镇静镇痛治疗方法。根据给药途径可以分为:经胃肠道外途径(吸入、静脉、鼻黏膜、直肠等)、经胃肠道途径(口服)。根据镇静程度可以分为:轻度镇静、中度镇静、深度镇静及全身麻醉。口腔专业中最具代表性和应用最广泛的是氧化亚氮吸入下口腔治疗。

4 口腔镇静镇痛治疗中存在的争议

笔者根据多年开展口腔镇静镇痛临床工作的经验,对镇静镇痛治疗中医生、患者存在较多的疑虑和争议进行总结。

4.1 口腔镇静镇痛治疗实施的主体

目前我国口腔镇静镇痛治疗主要由口腔医生和麻醉医生单独或合作实施,由于我国医生培养体系、知识结构与执业范围的特点,造成由口腔医生独立开展口腔门诊镇静镇痛存在挑战和风险,麻醉医生在口腔门诊实施该技术又受场地、人员设备分散等诸多限制,所以在我国口腔门诊镇静镇痛技术无法形成像发达国家口腔门诊那样作为常规开展的态势,很多医院由于在该问题上无法界定实施主体而未能顺利开展。

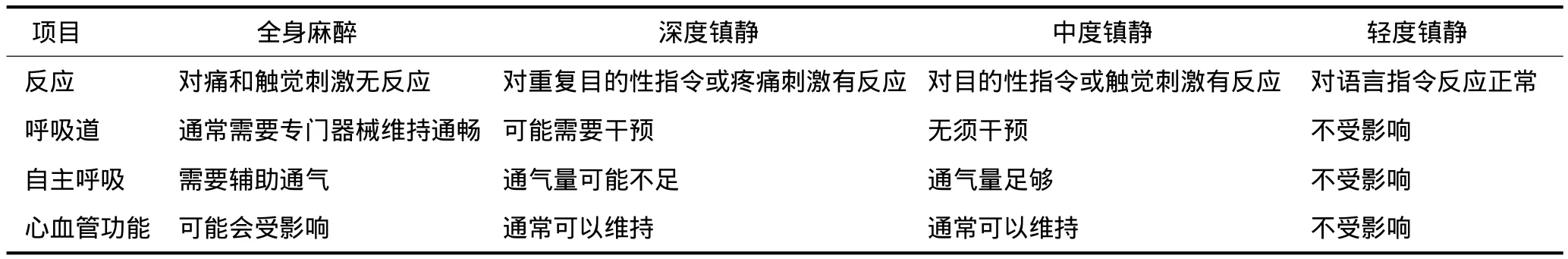

镇静镇痛及全身麻醉的分级[3]见表1。常见的经鼻一氧化氮(俗称笑气)吸入镇痛及经口服药物镇静通常属于轻度镇静;而经静脉及吸入麻醉则属于中度以上镇静。

表1 镇静镇痛及全身麻醉的分级Tab 1 The scale of sedation/analgesia and general anesthesia

镇静下治疗最重要的便是维持治疗中呼吸道通畅和自主呼吸能力,也就是镇静镇痛药物对呼吸中枢抑制作用不同程度的表现。是否具备对呼吸系统不良事件的预见能力和应急处理能力是衡量能否实施镇静镇痛治疗的关键。

中华口腔医学会已制定相应指南及指导意见,《口腔门诊疼痛控制与镇静技术专家共识》和《口腔治疗中笑气/氧气吸入镇静技术应用操作指南(试行)》,指出在满足开展镇静镇痛技术基本设备保证的前提下,取得执业医师执照的口腔医师在取得基础生命支持培训合格证书并接受口腔轻中度镇静技术培训后,可以独立实施口腔治疗的轻度镇静技术[4-5]。

口腔专业医生有能力且具备实施轻度镇静的资质,但当轻度镇静失败或者效果不佳时便会面临困难;中度及以上的镇静镇痛治疗建议和麻醉医生形成团队合作进行。

4.2 中度镇静以上的镇静镇痛方法的安全性

中度镇静以上的镇静镇痛对严重牙科恐惧症以及由于各种疾病无法配合治疗的成人及儿童(脑瘫、自闭症等)是非常有效的方法,但其对医生能力要求较高,有一定的医疗风险和失败率,故如何正确认识和使用非常重要。

中度镇静以上的镇静镇痛通常需要利用不同给药途径(静脉、吸入、肌肉、经鼻等)给予至少一种镇静催眠药物,对患者意识、指令性动作、呼吸道保护性反射及循环系统功能均有不同程度的影响(表1)。考虑到患者个体差异性,镇静程度分级并没有一个很明确的界限。Cravero[6]对40 000多例手术室外儿科镇静相关不良事件进行了回顾,发现低氧血症、呕吐、口内分泌物过多及非预期的呼吸抑制所占比例排名前4位。笔者认为:1)呼吸道事件是镇静镇痛中造成不良事件最常见的原因,是否具备处理呼吸道并发症的能力便成为衡量是否能够安全实施的标准之一;2)正确的术前评估和方法很重要[7],技术本身是安全的;3)要具备准确及时的应急处理能力,镇静镇痛过程中应连续监测患者生命体征并记录于麻醉记录单上;4)具有合理安排、整体协调的思维,根据医生技术特点与患者病情合理选择镇静镇痛的方法。总体来说,具备涵盖所有年龄段实施中度以上口腔镇静镇痛技术能力是一个医疗团队密切合作的结果,不断积累与持续改进才是保证其医疗安全的原动力。

4.3 儿童实施镇静镇痛治疗的远期影响

镇静镇痛治疗对儿童中枢神经系统的远期影响一直是学术界争论的焦点。一些研究[8-9]认为,镇静镇痛治疗对发育期大脑有损伤,能导致长期的神经行为学后果,如3岁前暴露于单一麻醉药物会增加语言和理解能力障碍的概率,但这类研究的影响因素太多,结果遭到很多质疑。目前美国针对这方面的问题已展开了3项前瞻性大样本多中心的研究[10-12],这些研究将有助于澄清镇静药物相关的神经系统作用,包括是否会导致长期的不良后果,并且可以进一步识别损伤的机制和可能的保护策略。

截止目前尚无科学证据证明现代麻醉学方法对人类的认知行为有远期影响,但为了尽量减少医源性因素带来的影响,笔者建议儿童镇静镇痛下口腔治疗应注意以下几点。麻醉医生角度:1)注意患儿年龄、药物暴露时间与频率、药物剂量与种类;2)减少麻醉对内环境的干扰;3)采用对患儿生理干扰小的麻醉方案,促进患儿早期康复。儿童牙科医生角度:1)尽量采用非麻醉方法;2)缩短治疗时间。

4.4 口腔医生与麻醉医生的分工协作

在实施门诊镇静镇痛治疗时,鉴于门诊的特点,即医患交流时间短、留院观察时间短、患者期望值高认知度低、麻醉医生与口腔医生共用呼吸道的开口、治疗区域狭窄等因素,均对安全高效地实施该技术造成障碍。

笔者的医疗实践经验表明,双方处于分工合作的关系,口腔医生的基本任务就是提供最佳的治疗方案,在保证医疗质量的前提下尽快完成局部治疗,麻醉医生的基本任务即合理的术前评估,及时发现潜在的医疗风险,在不对局部治疗形成影响的前提下提供最佳的镇静镇痛方案及术中监测。

5 舒适化口腔医疗的展望

无痛治疗的理念正日益深入人心,随着医学模式由传统的生物医学模式向社会—心理—生物医学模式的转变,人在整个医学模式中的地位越来越重要。随着各种无痛技术在医学各个专业的成功开展,毫无疑问今后的口腔医疗服务也一定会向舒适化的方向发展,而无痛治疗仅仅是其初级阶段,治疗过程中对患者人格的尊重、隐私的保护和人性化的关怀等理念将贯穿始终;所以,口腔专业的无痛治疗是向新的医学模式转变的有益探索,现代麻醉学理论与药物的发展为包括口腔门诊无痛治疗在内的日间手术麻醉提供了有力的保证,微创外科技术及先进监测手段也为口腔手术的微创化提供了技术支撑,口腔医学各个专业新技术、新设备日新月异的发展均体现了该理念。促进患者早期康复是舒适化口腔医疗的主要目标,笔者认为以下几个方面将代表该领域的发展方向。

5.1 牙槽外科或种植手术中的微创治疗理念

外科微创拔牙技术主要是依赖微动力和部分特殊器械,尽量减少去骨,加大牙体组织切割。微创的方法能准确去骨,精确控制切削的方向和范围,并可在牙的各部位任意分割牙体,准确去除阻力;不仅去骨范围可控,而且去骨量也尽量减少,以避免牙槽突高度的降低,有利于后期种植修复;减少机械性损伤,周围组织术后反应轻,最大限度减少并发症,提高患者满意度[13]。

5.2 激光技术在口腔医疗中的应用

激光应用于口腔疾病的治疗取决于其波长,根据不同组织对不同波长激光吸收的特点,从而具有治疗牙齿硬组织、软组织及骨组织的特点。目前用于牙科治疗的常见激光波长有以下几种。1)用于深度杀菌消毒的半导体激光和1 064 nm的钕激光:其穿透深度可以达到1 100 μm处,杀菌效果更理想,适用于根管的消毒和牙周病的治疗。2)2 940 nm的铒激光:其是硬组织去除的最佳选择。2 940 nm的铒激光可与组织里的水分子作用,产生微米级的水分子微爆破,与传统高速手机相比,无热、震动和疼痛,作用效果更好而且快,患者还未感到疼痛时激光脉冲已经结束,从而实现无痛治疗,最大限度地减少组织的损伤,增加患者的舒适度及满意度,缩短治疗时间,减少出血及肿胀。

5.3 合理使用麻醉药物

笔者在医疗实践中发现,合理选择麻醉药物与方法能够显著减少门诊手术中麻醉相关不良事件的发生,降低术后疼痛的程度与时间,如右旋美托咪啶相比咪达唑仑在达到相同镇静程度的同时能显著减少种植术后的疼痛[14],氯胺酮不但具备镇静镇痛治疗的药理特性,还能预防术后疼痛的发生[15],喉罩通气道能安全用于儿童门诊全身麻醉口腔治疗中的气道维持,缩短留院时间与麻醉并发症等[16]。

在目前的高效率运行的医疗模式、高度细分的亚专业以及复杂的医患关系的医疗环境下,镇静镇痛为口腔治疗提供了良好的手术条件,是医院核心竞争力的体现。

[1]邓锋, 郁葱. “舒适化口腔医疗”理念与规范化管理[J].重庆医学, 2012, 41(26):2681-2682.

[2]郁葱, 赵楠. 口腔疾病镇静镇痛治疗常用技术与进展[J].中国实用口腔科杂志, 2013, 6(7):385-388.

[3]American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Analgesia by Non-Anesthesiologists. Practice guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologists[J]. Anesthesiology, 2002, 96(4):1004-1017.

[4]葛立宏. 口腔治疗中笑气-氧气吸入镇静技术应用操作指南(试行)[J]. 中华口腔医学杂志, 2010, 45(11):645-647.

[5]中华口腔医学会. 口腔治疗中笑气-氧气吸入镇静技术管理规范[J]. 中华口腔医学杂志, 2010, 45(11):648-649.

[6]Cravero JP. Risk and safety of pediatric sedation/anesthesia for procedures outside the operating room[J]. Curr Opin Anaesthesiol, 2009, 22(4):509-513.

[7]郁葱, 姚颖, 黄贵金, 等. 伴有全身系统性疾病的牙槽外科治疗的评估与处理[J]. 现代口腔医学杂志, 2014, 28(6):321-326.

[8]Sprung J, Flick RP, Katusic SK, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder after early exposure to procedures requiring general anesthesia[J]. Mayo Clin Proc, 2012, 87(2):120-129.

[9]Ing C, DiMaggio CJ, Whitehouse A, et al. Long-term differences in language and cognitive function after childhood exposure to anesthesia[J]. Pediatrics, 2012, 130(3):e476-e485.

[10]Davidson AJ. Anesthesia and neurotoxicity to the developing brain: the clinical relevance[J]. Paediatr Anaesth, 2011, 21(7):716-721.

[11]Olsen EA, Brambrink AM. Anesthesia for the young child undergoing ambulatory procedures: current concerns regarding harm to the developing brain[J]. Curr Opin Anaesthesiol, 2013, 26(6):677-684.

[12]Servick K. Biomedical research. Researchers struggle to gauge risks of childhood anesthesia[J]. Science, 2014, 346(6214):1161-1162.

[13]胡开进, 李永锋. 牙槽外科新进展[J]. 实用医院临床杂志,2014, 11(3):14-17.

[14]Li S, Yang Y, Yu C, et al. Dexmedetomidine analgesia effects in patients undergoing dental implant surgery and its impact on postoperative inflammatory and oxidative stress[J]. Oxid Med Cell Longev, 2015:186736.

[15]郁葱, 罗玉林, 肖水生, 等. 比较曲马多与小剂量氯胺酮对瑞芬太尼麻醉术后的镇痛作用[J]. 华西口腔医学杂志,2005, 23(5):404-408.

[16]Zhao N, Deng F, Yu C. Anesthesia for pediatric day-case dental surgery: a study comparing the classic laryngeal mask airway with nasal trachea intubation[J]. J Craniofac Surg,2014, 25(3):e245-e248.