先秦时期冠以国名或地名的“某尹”当为“某君”

○刘政学

(中山大学 中文系,广东 广州 510080)

一、甲骨文中的尹

在传世文献和出土的古文字资料当中多有“尹”一类的官名。传世文献中关于“尹”的最早记载出现在《尚书》中,《尚书·皋陶谟》:“庶尹允谐。”《酒诰》:“越在内服,百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工,越百姓、里居(君)。”郑玄注:“尹,正也。”〔1〕由《酒诰》可知“庶尹”是商王朝直接统治地区——“内服”设置的官吏。此段文字虽然是周公向后人转述的商代的政治状况,但根据周公所生活的年代即是商末,所以这段文字是非常可信的。由此我们得知“尹”这一类官职名最早可以追溯到商代。随着甲骨文的发现,这一观点也得到了印证。在殷墟卜辞中,关于用作官名的尹的记载为数不少。〔2〕如:

令尹作大田?《合》9472正

尹其有咎。《合》5551

尹作为商王近臣,参与了诸如农业生产和宫室建筑等活动,其职务范围远远超出了史官的范畴。由刻辞中我们可以看出尹当是商王身边一类有职权的人。在甲骨文与尹有关的卜辞中,除了作为殷代先王旧臣称谓的“伊尹”“黄尹”之外,其余许多诸如“小尹”“右尹”“朿尹”等都是商王的臣属名称。这其中一类尹官较好理解,当是《书》所载之“庶尹”,即商王内服官吏,如:

尹:尹其有咎。《合》5551,令尹作大田?《合》9472正

小尹:令小尹步。《屯南》601,王其有小尹之。《屯南》723

又尹:即右尹。唯有保自又尹。《合》23683

我们主要讨论的则是另一类尹官,这一类尹官被认为是各地之尹,即各地方的行政长官,如:

朿尹:朿尹亡咎。《合》5621

这里的某尹被解释为某地之长官,而这种理解显然都是有问题的。首先,崔恒升先生认为尹,即踌尹,是踌地的长官。〔3〕援引文例如下:

此外,我们应当注意到一个甲骨文中出现混同的例子,即“多君”与“多尹”。甲骨文刻辞中多见“多尹”“多君”〔4〕。其中“多尹”“多君”之“多”字,岛邦男先生认为在这里应当是指众、诸。岛邦男先生通过考察刻辞中与之相类的“多+名词”,如:多候、多亚、多田、多方、多帚、多臣、多犬等三十个词汇,总结归纳出“多+名词”中的“名词”实际上就是官职所担任的集体职务所在。〔5〕如,多犬之犬,即是司犬官员;多田之田,即是司田官员。“多尹”与“多君”是否符合这种规律呢?前文已经谈到,商代的尹并无具体的执掌,那么将多尹之尹理解为司尹官员显然是不成立的。如果不符合的话,“多尹”或“多君”金文中则未见“多尹”。小盂鼎(《集成》2839)中有“三左三右多君入服酒”一句。陈梦家先生认为“多君入,服酒”与下文“三事大夫入,服酒”是相同的,“多君”专指邦君诸侯。〔6〕李学勤先生指出,“小盂鼎的三左三右多君和三事大夫是一回事,均指在周王格庙前先来准备迎候的朝臣卿大夫,其说法不同只是行文变化而已。”而既然多君与三事大夫相当,多君就不会是邦君诸侯的专称了。殷墟卜辞里的多君(多尹)应即商的朝臣,为尊崇之称。〔7〕李学勤先生的意见是十分可信的。到了夨令方彝(《集成》9901)中,“多君”写作了“者(诸)尹”,其实是一回事。多君与多尹的这种混同无论在出土文献还是传世文献中都有体现。

由刻辞中我们可以看到,“尹”参与征伐、参与祭祀、作王寝、作大田,凡是王事几乎无所不包;“尹”的地位也有低有高,既有一般的尹官,又有位高权重者如商之重臣伊尹。那么“尹”究竟是哪一类的官职呢?在殷商时期,尹的具体职能并无限制,应当是泛指一般的官名。结合《尚书》中对“庶尹”“越在内服”的记载,尹在当时还是商王的朝臣,直属于商王,均是供商王直接调配差遣,主要处理一些王室的事务。

我们还应该注意到,除作为职官名的尹之外,族邦亦有尹,这里的族邦之尹当即族邦之君,指邦君。商周时期,王邦统治天下,各邦虽对王邦承担有交纳职贡、入朝觐见、提供兵役与徭役等义务,但王并不干涉各邦的内部事务。各族邦均具有一定的独立性,各邦首领称为“邦君”,并非由王任命,而是由前代族邦沿袭而来的。邦君虽对天子称臣,但在自己的邦内,依然是一个“君”,拥有对自己邦内的统治权……有自己的武装力量、封土或封疆。〔8〕君字同样的用例亦见于商代金文中,如:

子赏小子省贝五朋,省扬君赏。《集成》5394

其中“君”指“子”。“子”是大宗宗子,族人称宗主为“君”〔9〕。这种用法一直沿用到了西周时期。而甲骨文中的族尹即族君,尹的这种用法是由于在甲骨文中尹与君可以看做同一个字。一般认为君为尹的孳乳分化字。在甲骨文中尹、君二字并未分化,二字异形同实,君亦即尹,只不过增加了口形作为文饰。〔10〕在甲骨文中二者的表意作用是相同的。除用作人名之外,在字义上已经有了三种不同的含义。一种是作为名词,指代官名;一种是作为动词,意为治理;还有一种则用作族邦之首领,从而延伸出尊长之义。而这最后一种含义则最终使尹与君分化成了两个完全不同的字。

二、金文中的尹

金文中尹与君已经基本分化为两个不同的字了。不过在金文中依然有部分二者混同的例子,〔11〕如:

(一)用作人名,如:

番昶伯者君鼎:唯番昶伯者尹(君)作宝鼎,其万年子孙永宝用,尹。《集成》2617

番昶伯者君盘:唯番昶伯者君,自作宝盘,其万年子子孙永宝用享。《集成》10139

番昶伯者君盘器主作“昶伯者君”,同人所作番昶伯者君鼎铭文则作“昶伯者尹”。昶氏是潘氏的分支,昶伯为氏,者君其名。者君作为人名亦见于□者君尊(《集成》5945)。

(二)作为王后时,君或作尹,如:

鄬夫人□鼎:□(鄬)大尹(君)嬴乍(作)之。(《中原文物》2009年3期11页图2)

曾仲鄬君□镇墓兽方座:曾仲□(鄬)君□之且藝。《新收》521

征人鼎中的“君”,陈梦家先生认为指王后、君后。〔12〕这种意见是十分正确的。天在这里是美称,“天君”即是伟大的君后。□鼎中“天尹”即是“天君”。这种用法直到春秋晚期的楚系青铜器鄬夫人□鼎上都有所体现,其中的“鄬大尹”即“鄬大君”,与春秋中期器曾仲鄬君□镇墓兽方座中“鄬君”同。君、尹两字形相混同,天尹中君字省作尹形。

(三)里君或作里尹,如:

小盂鼎:眔卿事寮眔诸尹眔里君眔百工眔诸侯。《集成》9901

□比盨:令小臣成友逆里尹□。《集成》4466

□比盨中“里尹”即“里君”。“里君”金文中常见,亦常见于传世文献中,如《逸周书》:“乃命百姓,遂享于富,无思民疾,供百享,归祭闾率里君。”《管子》:“三分齐国以为三军,择其贤民使为里君,毎里皆使贤者为君。”《礼记·杂记下》:“无有则里尹主之”中则写作“里尹”,此例与金文同,可相互印证。里君中君字省作尹形,即君字作为首领的含义。

以上是金文中“尹”与“君”字相混同的例子。由此我们可以看出,在金文中还有少数情况下“君”字作“尹”形。而“尹”字从不作“君”形。这种混用是单向的。了解了金文中的“君”“尹”相混同的例子,我们就可以分析那些前面冠以国名或地名的“某尹”了。

(一)樊尹当为樊君

小臣氏樊尹鼎:小臣氏樊尹作宝用。《集成》2351

樊君鬲:樊君作叔□□媵器宝□。《集成》626

樊君□簠:樊君□之飤簠。《集成》4487

樊君夔盆:樊君夔用其吉金,自作寳盆。《集成》10329

1978年春,河南省博物馆在信阳市平桥南山咀清理了一对东周夫妇并穴合葬墓。墓葬出土的青铜器上铸有“樊夫人”“樊君”的铭文。这座墓中出土的青铜器具有鲜明的江淮地方文化特色。学术界普遍认可其中的“樊君”即是“樊国之君”,再结合淮河上中游地区所出“番君”“君”铜器分析,两周之际至春秋早中期,诸侯国国君称“君”是这一地区较为突出的文化特征和习俗之一。樊君夫妇墓的文化面貌以及器铭风格正是淮域地区文化特征的明确反映和佐证,说明樊应是淮域诸侯之一。〔13〕由此之前的几件樊君铜器都找到了归宿。与其同属春秋早期、器主名称有完全相同可判断作同人器的樊君夔匜;传世器中属于西周晚期的樊君鬲;还有一个就是属于西周早期的小臣氏樊尹鼎。其中小臣氏樊尹鼎中“樊尹”当为“樊君”。而于山东日照出土的樊国青铜器铭文中出现的“樊伯”更加印证了众家的判断,〔14〕无论是“樊君”还是“樊伯”都是指古国樊的国君。关于樊国的具体地望,前辈学者多有讨论,兹不详述。

(二)邓尹当为邓君

邓公乘鼎:邓公乘自作飤緐,其眉寿无期,永保用之。《集成》2573

邓尹疾鼎:邓尹疾之沰匜。《集成》2234

邓子午鼎:邓子午之飤鐈。《集成》2235

邓子盘:邓子与媵叔〔嫚〕盥盘,眉寿无諆(期),子子孙永宝。(《江汉考古》1993年4期91页图1)

邓国是春秋初期以前,上至西周(或更早些),位于汉水以北、南阳盆地南部的一个具有一定经济文化水平的古国。〔15〕《左传》《史记》中均记载了鲁庄公十六年(公元前678年)楚文王灭邓一事,至此邓国当入楚境。1974年在邓城以北的山湾墓地,出土了两件与邓相关的青铜器:邓公乘鼎和邓尹疾鼎。二者分属春秋晚期前段和后段,年代相差不远,均在楚灭邓之后。学者们普遍认为“邓公”当即楚灭邓置县的邓县县尹。“邓尹”也是指邓县县大夫,即以邓为名的邓县县尹。〔16〕而包山楚简中也分别有关于“邓公”和“邓令尹”的记载。其中“邓公”当与邓公乘鼎所载“邓公”相同,是楚在邓所设置的县尹。“邓令尹”是否与“邓尹”同,还是两种不同的职官则有待进一步的探讨。令尹是楚国的最重要的中央职官,而包山楚简中邓有邓令尹,显然是邓仿楚制而设,这与其它在仿楚制设立在地方的中央职官如司马、沈尹相类似。其职能不变,只是权利范围缩小到了某一个县。部分学者认为邓尹或是邓令尹的省称,这种说法则严重缺乏证据。所以不应当将邓尹和邓令尹混为一谈。而邓公与邓尹几乎同时出现,两者之间似乎也应有所区别。既然邓公是邓县县尹几乎可以确定,那么邓尹究竟当作何理解呢?

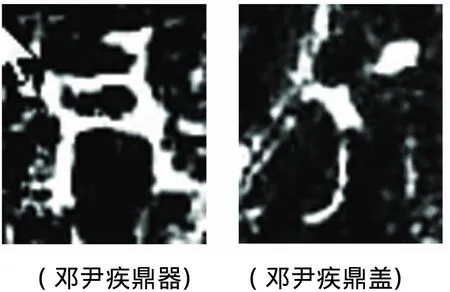

我们仔细观察邓尹疾鼎的铭文就会发现,其盖铭与器铭是有区别的。器铭中的“尹”位置的铭文与盖铭中对应的字分别作:

我们可以看到两字区别明显,不能看做一字。器铭中铭文文字清晰可辨,释尹无误。而盖铭中字迹残损,不易分辨。但根据字形轮廓似乎与金文中“子”字十分相似。“邓尹疾”或释“邓子疾”。〔17〕那么为什么“邓尹”又能称为“邓子”呢?徐少华先生曾经提出过一个值得注意的观点,他征引同属春秋晚期的邓子午鼎和邓子与盘,指出先秦时期,特别是战国中期以前,称“某子”者,前一字基本上是国名,子是国君之代称,“某子”多为某国之君或王(公)室显贵。“邓子”当指邓国、邓族的国君或首领。此外徐先生还举了“番子”的例子加以说明。而至于为什么在楚灭邓置县之后仍有邓国,徐先生认为是楚国出于对母舅之国的怜悯之情而复其国。〔18〕徐先生曾将“邓子”与“番子”相模拟,指出二者相似之处。而在春秋晚期器中“番子”又称“番君”,如:

鄱子成周钟甲:鄱子成周择其吉金,自作龢钟。《新收》283

番君召簠:番君召作饙簠。《集成》4582

由此,邓尹疾鼎中“邓尹”当理解为“邓君”。这也就解释了为什么盖铭中做“邓子”而器铭中写作“邓尹”。邓君在这里不一定还是邓国国君,而很有可能是楚王为抚恤邓国王族而将以往邓的属地作为食邑分封给邓君后人,另外设置邓公管理该地区的行政、军事等。这与楚后期分权于各个封君以削减县尹权利的做法是类似的。

金文中“君”“尹”基本已经分化,至于为什么还有这些“某君”写作“某尹”的情况,可能是因为这些出现了混同的词语都是专有名词。在语言文字的流变中,专有名词更加保守,更不易产生变化,从而导致了二者混同现象的产生。

三、被理解作县尹的楚国“某尹”

春秋战国时期,楚国由于深受商文化和南方土著文化的影响,其在职官设置上与中原各国多有殊异,体现出了鲜明的地域特色。其中“尹”一类官名在其中最有代表性。前人对于楚国“尹”官的职能亦多有研究。楚国的“尹”官官名都是以“定冠词+尹”的形式出现的,对于“尹”字前所冠之字,前辈学者认为大致可分为两种情况,一是“尹”前所冠之字表示官职的职权范围或其位份尊卑高下,如表示职能范围的官厩尹、马尹、攻尹、尹、乔尹、龟尹、郊尹、玉尹、波尹等;表示位份尊卑高下的左尹、右尹、大攻尹、少攻尹等。二是用作某县之“尹”,指当地的地方官员。到了楚文字中,尹与君已经完全分化成两个不同的字,二者相混同的例子也几乎不存在了。因此,甲骨、金文中“某君”作“某尹”的情况已经不适用于战国楚文字。那些被理解为楚国县尹的“某尹”一般都是某种具体职能的职官,即前面所提到的第一种情况。我们发现出土文献中并没有这种作为县尹的“某尹”,而县尹都是称公不称尹的。〔19〕

以下便对几个被看作是楚国县尹的“某尹”分别进行探讨。

(一)嚣尹

楚子狩于州来,次于颖尾,使用使荡侯、潘子、司马督、嚣尹午、陵尹喜帅师围徐以惧吴。《左传·昭公十二年》

嚣尹未见于出土文献,只见于传世文献。关于嚣尹,左言东先生援引张澍先生在《姓氏寻源》卷十四中的意见:“嚣尹氏见《氏族略》。澍按,楚灵王臣嚣尹午,嚣尹者,当是禁人喧嚣之官,抑或行军时令军士无哗也,非姓。”进一步指出嚣尹职务当与《周礼·秋官》中的衔枚氏相似。〔20〕刘信芳先生引《包山》简165:“嚣尹之州加【公】胡狸。”将“嚣”读为“敖”。引《左传·哀公十九年》:“楚沈诸梁伐东夷,三夷男女及楚师盟于敖”,杜预注:“敖,东夷地。”认为“嚣尹为嚣地之尹,其地亦应在淮泗之间,与东夷之敖实即一地。”〔21〕谭黎明先生据《左传·昭公十二年》中所载嚣尹曾参与围徐的军事行动,认为嚣尹“曾是军事职官。”〔22〕首先要指出的是,谭先生的说法并不准确。楚国尹官多参与军事行动,谭先生所引文例中的陵尹即是掌管山川的官员,又或者职掌工事的工尹也曾多次参与军事行动,如《左传·昭公二十七年》:“吴师围潜,楚莠尹然、工尹麋帅师救潜。”嚣尹很有可能同陵尹、工尹的情况相似,只是临时率兵出征。刘信芳先生引将“嚣”读为“敖”。“嚣尹”即“敖尹”,东夷敖地的长官。敖与徐国相距不远,从地理方位上来看,“嚣尹”作为东夷敖地的长官参与伐徐,这种说法似乎可以说得通。不过杜预在《左传·昭公十二年》:“荡侯、潘子、司马督、嚣尹午、陵尹喜……”后注明:“五子,楚大夫。”可知嚣尹当与荡侯、潘子、司马和陵尹一样,都应该是楚国公室外朝的中央职官。另外,将嚣尹看作是敖地县尹也存在问题。楚国置县大都是灭国置县,或是楚国的重镇。而敖仅是处于东夷的一处偏远区域,在敖置县的可能性也很小。综上所述,嚣尹绝不会是“敖”地之尹。将传世文献中嚣尹之“嚣”理解作国名或地名是有问题的。至于嚣尹的具体职掌,左言东先生的意见比较可信。《周礼·秋官》:“衔枚氏掌司嚣。国之大祭祀,令禁无嚣。”孙诒让《周礼正义》:“‘掌司嚣’者,司内外朝嚣讙之禁也。”〔23〕嚣尹应当与衔枚氏相似,是执掌祭祀的官员。

(二)沈尹

“沈尹”常见于传世文献,《左传》宣公十二年“沈尹将中军”,杜预注:“沈或作寝,寝,县也。”《吕氏春秋·尊师》有“沈尹巫”,高诱注:“沈尹,沈县大夫。”旧说多将“沈尹”看做是沈县长官。由于出土文献的丰富,这种说法遭到了质疑。

沈尹曾经是楚国重要的职官,这也与《元和姓纂》等记载的“沈尹氏以官为氏”相吻合。具体哪些材料当中沈尹是作为官名出现的,而哪些作为姓氏则需要根据材料具体地分析。《左传》中记载了沈尹赤和沈尹射两人同时参加了鲁昭公五年(前537)楚灵王伐吴之役,考虑到沈尹是重要的中央职官,两人不会都是沈尹之官,这样就至少有一人是职官。而与二人活动在同一年代有沈尹戌,同时《左传》中称其为“左司马沈尹戌”,左司马为官称,沈尹在这里应当作为姓氏。

注释:

〔1〕孙星衍:《尚书今古文注疏》,北京:中华书局,1986年,第132页。

〔2〕张亚初、刘雨:《西周金文官制研究》,北京:中华书局,1986年,第55页。

〔3〕崔恒升编著:《简明甲骨文词典》,合肥:安徽教育出版社,2001年,第720页。

〔4〕由上文可知甲骨文中“君”与“尹”同。

〔5〕岛邦男:《殷墟卜辞研究》,上海:上海古籍出版社,2006年,第918页。

〔6〕陈梦家:《西周铜器断代(四)》,《考古学报》1956年第2期。

〔7〕李学勤:《释多君、多子》,《当代名家学术思想文库:李学勤劵》,沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、万卷出版公司,2010年,第120页。

〔8〕郜丽梅:《族邦的产生及其初期形态》,河北师范大学2006年硕士学位论文,第8页。

〔9〕林澐:《从子卜辞试论商代家族形态》,《古文字研究》第一辑,北京:中华书局,1979年,第323页。

〔10〕赵诚:《甲骨文字的二重性及其构形关系》,《古文字研究》第六辑,北京:中华书局,2005年,第222页。

〔11〕甲骨文中有“多尹”与“多君”混同的例子,金文中则未见“多尹”。小盂鼎(《集成》2839)中有“三左三右多君入服酒”一句。早有学者认为“多君”即诸邦君,也就是友邦诸侯。陈梦家先生认为“多君入服酒”与下文“三事大夫入服酒”相同,“多君”当指官员。赵诚先生亦不同意友邦诸侯之说,认为“多君”当指众位官员,也即后世的百官。李学勤先生也指出,“小盂鼎的三左三右多君和三事大夫是一回事,均指在周王格庙前先来准备迎候的朝臣卿大夫,其说法不同只是行文变化而已”。姚孝遂先生也赞同李先生观点。到了夨令方彝(《集成》9901)中,“多君”写作了“者(诸)尹”,其实是一回事。多君与多尹的这种混同无论在出土文献还是传世文献中都有体现。

〔12〕陈梦家:《西周铜器断代(二)》,《考古学报》第十册,1955年,第117页。

〔13〕徐少华:《樊国同期及其历史地理新探》,《考古》1995年第4期,第356页。

〔14〕王仕安、刘建忠、李凯:《山东日照首次发现春秋时期樊国铭文青铜器》,《中原文物》2012年第4期,第71页。

〔15〕石泉:《古邓国、邓县考》,《江汉论坛》1980年第3期,第89页。

〔16〕黄锡全:《湖北出土商周文字辑证》,武汉:武汉大学出版社,1992年,第46页;刘彬徽:《楚系青铜器研究》,武汉:湖北教育出版社,1995年,第322页;徐少华:《论近年来出土的几件春秋有铭邓器》,《古文字研究》第二十五辑,北京:中华书局,2004年,第195页。

〔17〕吴镇烽:《金文通鉴》1、2版,第1251号。

〔18〕徐少华:《论近年来出土的几件春秋有铭邓器》,《古文字研究》第二十五辑,北京:中华书局,2004年,第196页。

〔19〕吴良宝先生曾在其书中提到目前还没有县尹作“某尹”的确证。吴良宝:《战国楚简地名辑证》,武汉:武汉大学出版社,2010年。

〔20〕左言东编著:《先秦职官表》,北京:商务印书馆,1994年,第338页。

〔21〕刘信芳:《楚系简帛释例》,合肥:安徽大学出版社,2011年,第88页。

〔22〕谭黎明:《春秋战国时期楚国官制研究》,吉林大学2006年博士学位论文,第53页。

〔23〕〔清〕孙诒让撰:《周礼正义》,陈玉霞、王文锦点校,北京:中华书局,1987年,第2941页。

〔24〕李家浩:《信阳楚简中的“柿枳”》,《简帛研究》第二辑,北京:法律出版社,1996年,第2页。

〔26〕何琳仪:《战国古文字典》,南京:江苏古籍出版社,1998年,第1445页。

〔27〕李学勤:《读上博简〈庄王既成〉两章笔记》,简帛研究网,2007年7月16日。

〔28〕王辉:《上博楚竹书(六)读记》,《古文字研究》第二十七辑,北京:中华书局,2008年,第468页。