小就在河家门口

文/祝蕾冰 编辑/吴冠宇

小就在河家门口

文/祝蕾冰 编辑/吴冠宇

小时候住在一个乡级镇上,门前就是镇上唯一的一条小河。在那个用痰盂和公厕来解决个人问题的年代,河水的质量还是很好的。现在回想来看,当初门前的风景不差,小河水质清澈,河滩上是干净的石子儿,五颜六色的,河里是各种各样的呆鱼笨虾。母亲以前爱给我照相,特别爱把我赶到河边取景,至今我家的相册里还留存了许多我的表情凄苦的童年照。那时候还没有江景房的概念,一切自出生便在眼前,就感觉不到什么特别,只是回忆起来,我那样凄苦的表情实在是对不起那样清丽的一番天地。

夏天,是小河最有存在感的季节。午睡一过,不管日头有多毒,大院里的一群孩子就纷纷拎着小水桶向着小河边去了。我们这群耐不住炎热的孩子,往往是以最快的速度脱了衣服就直接跳进河里。小河水的清凉将一整个夏天的闷热和黏腻洗净,就算是晚上回到家中也不用再另外冲澡,换身衣裳就该干嘛干嘛了——那时候管去河里游泳都不叫游泳,叫做洗澡。虽然在每个学期的开学,老师都会痛心疾首地向孩子们转述几个洗澡洗出的溺水事故,但是因为从来没有发生在身边,感觉也就不那么强烈,只是听过就罢,到了时节,该去的还是会去——在物质生活并不丰富的童年,从家门口流淌而过的小河是极少数能带来欢笑的消遣,对于我们这些正处于好动年纪的孩子来说,怎么可能不去,随你三令五申都是无效的。

除了小河水的清凉,孩子们牵挂的还有生活在河里的一种胖胖的小鱼,方言叫“草不急”。在浅滩的石头堆里,一翻开大块儿个头的石头就能看见它们在原地乱成一团,于是轻轻松松捧进小水桶,运气好的时候还能翻到几只螃蟹。到晚饭时分,一个个小桶装得满满,就算是再不灵光的孩子都不会空手而归,也能有个小半桶鱼虾拎着跑回家邀功。

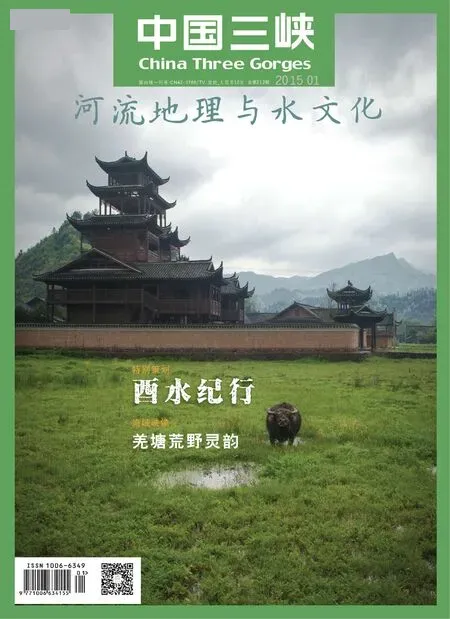

上:在河边戏水的儿童。夏天,是小河最有存在感的季节。午睡一过,不管日头有多毒,大院里的一群孩子就纷纷拎着小水桶向着小河边去了。在物质生活并不丰富的童年,从家门口流淌而过的小河是极少数能带来欢笑的消遣。摄影/李海宁/FOTOE

下:肩挑水桶过小河的农民。摄影/郑晨烜/FOTOE

这一桶桶难以处理的小鱼小虾对于大人们来说或许是种“甜蜜的负担”,在难免不了的几句嗔怪之后,母亲还是会拎着“草不急”的尾巴,耐心地一条条洗净用面糊裹了,放到热油里一炸,再撒上点盐,简单的几步就成一道完美的小食。孩子们在意的无非是功劳得到肯定,而得到肯定的最佳方式就是爹妈拔冗加工一下再端上餐桌的过程,而非这份小食的美味。所以,油炸“草不急”再好吃,我们从来也只是吃几条就不吃了,白白便宜了大院里的几只花猫,气得大人们抱怨我们赶新鲜,白费了那好些油。

父母平日要上班,鲜有我们这样的闲情,但是看着不断地从小河里拎回的一些上不了台面的小鱼小虾,时间久了也难免按耐不住,一旦哪个大人动了点心思兴致,院里的家家户户就大联欢起来了。大院里不光孩子们喜欢一起行动,大人们碰到这种情况也乐意拉帮结伙,走到门口吆喝一声,各家就都有了应答,有人拿鱼竿,有人拿丝网,甚至有人去借电鱼的家伙,不一会儿就是热热闹闹、拖家带口地去了。

父亲们多数是农村小伙出身,有的还是部队转业的,野外生存能力不弱,家里装备齐全,捕鱼自然不在话下。在下水把捕鱼的几圈网设好后,父亲们就好兴致地开始比赛扎猛子了。孩子们就在一边争论谁的父亲水性好,一边在河沿上挖小水坑。挖水坑其实是需要技术含量的,既要能蓄住水,不让放在里面的小鱼跑掉;还得带点水流,可以推动我们用树藤扎的小水车。等抓进几条小鱼,水流推动水车翻转,活脱一个生态小池塘。我们不时也凑到大人那里去看看有什么收获,这时捕鱼也成了父亲与父亲之间,孩子与孩子之间的一场竞赛。渔获多的父亲的孩子,就会在岸上、河里嗷嗷地叫,炫耀着自己的收获,这位父亲也会在这一场竞赛中成为其他孩子们眼中的超级英雄。或许“拼爹”一词并不是什么时髦的事情,只不过我们那时拼的是最原始的体力和技能,而非背景和权力。

傍晚是专属我父亲的辉煌时刻。他游了一圈,摸到下丝网的地方开始收网,网串提上来的时候在暮光之下反射出一片五颜六色的光彩,那是鱼鳞反射的光彩,极为奇妙。岸上的大人与孩子们都开始欢呼,因为见者有份。那时候小河里的鱼也特别漂亮,扁扁的身子截头去尾就是一个正圆,什么颜色的都有。那时有一种鱼鳞能反射出淡紫色光彩的鱼,我们几个孩子每次抓到了都舍不得吃,就想养着,可惜总没有能够养活两天就死了。每次从母亲的案板上夺下这种鱼后,在晚上睡觉前孩子们就开始相互串门打电话:“你家的鱼还活着么?”“我家的现在还在呼吸。”“看着欢么?”“挺欢的。”“哦,那我们睡觉去吧。”大多数情况下都是一觉睡醒后,鱼儿无一生还,于是我们不免又要挨大人一通教训,但下次抓到了这种鱼还是要养的。现在,无论是家门口的小河,还是在外都不曾再见到这种泛着淡紫色光彩的鱼了,所以我是相信那句话的:每天都有我们不知道的物种在灭绝。

小河中玩耍的农村孩子。耐不住炎热的孩子们以最快的速度脱了衣服就直接跳进河里。小河水的清凉将一整个夏天的闷热和黏腻洗净。 摄影/郭建设/FOTOE

大院子弟,别看因着地利没事就爱往水里跑,其实泳技都差得可以,丰水期一说“洗澡”,人人都得套救生圈。就这样我们也是能分三六九等相互笑话的,救生圈抱怀里的笑话套身上的,套身上的笑话姿势猥琐的,姿势猥琐的笑话套了救生圈还漂在原地不动的,漂在原地不动的也有笑话的对象:住我家楼上的小胖妞。每当我们说去游泳时都死乞白赖地要跟来,来了却怎样都不肯下水,直至大家一个个扑通扑通全下了河,她却一人在河边边哭边磨磨蹭蹭地下了河,就算下了河也一直哭,哭到上岸哭到回家。不知道那时胖妞的眼泪为童年里丰沛的小河水做出了多少贡献。

隔壁家的孩子长了一个特别圆润的后脑勺,侧面看像榔头,所以我们就管他叫榔头。榔头是只旱鸭子,从来不敢靠近水边,并且十分鄙视我们没事就往河里跑。旱鸭子榔头喜欢看港产的鬼片,看的时候就怕得要命,躲进大衣柜里找安全感,却又喜欢说出来吓人。他最常说的是小河里以前淹死了多少个漂亮女人,如果游泳的时候脚上碰到了软软的东西,要注意那不是水草,而是女人的头发,碰到了会被缠住,然后被水鬼拖到河底,再也见不着父母。我们听了非常害怕,阴天的时候一片河水茫茫深不见底,因不敢下河便在岸边踌躇着相互询问:你说今天水鬼会出来拉小孩么?就果真不敢下水了。说来也是好笑,形而上的东西远比老师举的实例有震慑力,虽然他们说的都是同一回事:下水有可能丢小命。

不久后,我跟着父母回到了城里,交了新的朋友,喜欢上了玩美少女贴纸、逛儿童书店,过去的时光像一阵风一样没留下一点痕迹。小孩就是这样,不懂怀旧。

多年之后我故地重游,城里早已翻天覆地,小镇却容颜未改,我有点惊奇。随后却发现唯一的变化是门前的小河清流不再,变得很是浑浊,气息也不太好闻。倒不是抽水马桶、生活垃圾之类惹的祸,都是鸭子给闹的。以前沿河人家散养的几只鸭子现在规模化、产业化了,鸭子进了特产店,鸭蛋包装得纹丝不动,装车销往全国各地。小镇的入口处还多了一个地标,上面书写着四个大字:麻鸭之乡。倒是名符其实。

河被鸭子下多了,人就下不去了,一下起一片红疹子。我有时候也会好笑地想,这水估计是水鬼也呆不住了,人家也是有尊严的。

我并没有过多的遗憾,毕竟早就不在这儿住了,现在偶尔从家开个几十分钟车,也能找到一片不错的世外桃源,水质好得一捧满手都是桃花水母,只是难免有些许感概,上树掏鸟下水摸鱼的事情现在是不能干了,有些事情永远放到回忆里才是最美的。当年中层家的小男孩,接班进了他父亲当年的单位,还在同一个地方上班,办公楼一点都没变,前面是营业厅后面就是职工宿舍。托赖祖荫,男孩的身家非我等可以比拟,只是听说婚姻不太顺遂,结婚不过半年有余,就和老婆去办了离婚。胖妞早已不是胖妞了,身形见着比我还苗条几分,事业发展得不错,如今见着我还是叫姐姐。其余人等,则皆已风流云散,极少听到一点音信。