忆爱泼斯坦先生

文/李蔚峰

忆爱泼斯坦先生

文/李蔚峰

作者与爱泼斯坦先生(右)

2015年4月20日是著名的国际主义战士、中国人民的朋友伊斯雷尔·爱泼斯坦诞辰100周年,5月26日则是他辞世10周年纪念日。

在这个特别的时刻,我不禁又思念起爱老,他的音容笑貌在我脑海中萦绕着,我仿佛感到他一直都在。可他的确离开了我们,否则为什么10年未曾听到他的教诲?为什么再也没有听到他机智幽默的笑声?10年来,每当我手捧爱老的书,我会想起他;每当我处在人生的逆境时,我会想起他;每当他生日临近,我会想起他;每当清明时节,我会想起他……每当思念袭来,那似乎很远又好像发生在昨日的往事一件件涌上我的心头。

审校翻译,爱老亲自出马

1983年,由于爱老的前妻邱茉莉做手术后行动不便,外文局领导将爱老和前妻一起从外文局宿舍搬至北京友谊宾馆西南区(现颐园公寓)居住,次年邱茉莉女士因病去世。爱老和现在的老伴儿黄浣碧一直在北京友谊宾馆居住和生活至2001年。我作为外国专家接待办公室的工作人员,有幸为爱老和他的家人服务,在工作和生活中有更多的机会零距离接触这位有着某种神秘感和令人敬重的老人。

在与爱老的接触中,我深深地被他的人格魅力所折服,这位和蔼可亲、乐于助人的老人,从不对向他寻求帮助的人说NO! 1985年的春天正逢爱老70大寿,那是邓小平、邓颖超等中央领导在人民大会堂为爱老祝寿后不久的一天,作为外国专家接待办公室的翻译,我接到将友谊宾馆的简介和服务指南译成英文的任务。为了保证翻译的准确性,我准备找一位住馆的外国专家帮助校对。我的同事建议我去请教爱老。那时,爱老搬进友谊宾馆时间不长,平常的工作又很忙,所以我与他的接触机会并不多。在我的印象中,这可是位采访过毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人,编辑过新中国第一本对外刊物《中国建设》,邓小平同志亲自为他祝寿的赫赫有名的大记者,找他去帮忙校对能行吗?带着忐忑不安和试一试的心情,我敲响了爱老的房门,爱老的夫人黄阿姨打开门热情地招呼我进屋。一进屋就看到爱老正在办公桌前伏案工作,桌子上摆满了各种资料,他一边嘴上叼着烟斗,一边翻阅着资料。黄阿姨走过去告诉爱老专家办的同志有事儿要找他帮忙。这时爱老放下手中的资料,语气和蔼地问我:“有什么需要我帮忙的呀?”我不好意思地向爱老说明来意,没想到他二话没说,放下手中的工作接过我递过去的翻译草稿,认真地看了起来,并不时地用铅笔修改着他认为使用不当的词语,不一会儿工夫就校对完成了。这时爱老转过头来对我说:“总的来说你翻译得还不错,意思比较清楚,外国客人可以看懂。但是你也犯了一个中国人翻译东西的毛病,那就是喜欢使用各种形容词。适当使用形容词是应该的,但过多的使用会令外国人产生一种‘王婆卖瓜,自卖自夸’的感觉,你说对吗?”专业的点评让我折服,我深深敬佩他的敬业和诲人不倦的精神。可不是嘛,为了宣传自己的宾馆,提升宾馆的服务形象,我在翻译中确实用了不少诸如“最优良”、“最佳”、“最大”、“独一无二”“无与伦比”等词语。爱老的建议让我认识到,宾馆的形象和服务质量靠自我吹嘘是不行的。吹得过头,往往会适得其反。从那以后我在翻译过程中便尽量做到实事求是,言简意赅,尽量少使用不必要的形容词,翻译水平也大有提高。

“大烟枪”戒烟记

在我与爱老的接触中,我发现他是一位意志坚定、毅力顽强的老人。看过《爱泼斯坦画册》的读者可能会对其中一张照片印象很深。那是1944年爱老作为记者到延安采访时留下的照片。照片上的爱老,身着不太合身的八路军军服,右手握着马鞭,嘴上叼着一根香烟。据爱老的夫人黄浣碧讲,“艾培(爱泼斯坦先生的昵称)从16岁开始进入《京津泰晤士报》工作,从此开始了他新闻记者的生涯。此后不久,由于记者的工作没日没夜,为了赶稿子需要长期熬夜,也就开始了他吸烟的历史。”1985年初,我在宾馆见到爱老时总看到他手握着一个烟斗,悠然地吸着,吐出的烟丝味道很香,就好奇地问他为什么不抽香烟,而抽烟斗呢?爱老笑着对我说:“抽烟斗是为了‘装成熟’!”他接着解释道,他从16岁就开始了新闻记者的生涯,那时他年纪小、个子小,为了能让自己更像一个成熟的记者,他便选择了抽烟斗,其实是在“装成熟”而已。他还说他抽烟时并不是真的在吸烟,不像那些“烟筒”们那样把烟大口大口地吸到肚子里,大多数只是把烟吸到嘴里,然后很快就吐出来。即使是这样爱老的吸烟历史也已经有40多年了。1985年夏天,爱老作为庆祝西藏解放30周年报道组成员再次来到西藏,同行的还有爱老的好朋友、著名外科医生吴蔚然。两人是多年至交,吴大夫也多次为爱老看过病,对他的身体情况比较了解。看到爱老依然在吸烟时,他就悄悄地对爱老夫人说:“艾培的肺部不太好,你能不能劝他把烟戒掉?”夫人回答说:“他都抽了这么多年的烟,恐怕不好劝吧。”吴大夫笑着回答:“你从夫人的角度劝,我从医生的角度劝,这样也许才会成功。”一路上,两人无论谁看到爱老吸烟就会苦口婆心,甚至“危言耸听”加以“威胁”,劝他把烟戒掉。爱老无奈地说,他吸烟的历史太久远,期间除了在秦城监狱关押的5年中不得已戒了烟之外,一获释重返工作岗位就又开始抽了起来,看来是戒不了了。虽然嘴上说很难戒烟,但他表示愿意慢慢尝试。从那以后,在夫人的循循善诱下,在医生们的“恐吓”下,更重要的是凭着他许多年以来磨炼出来的坚强的意志品质,到了1985年年底,他基本上成功地把烟戒掉了。戒烟后的爱老有时也经不住诱惑,偷偷地吸上两口烟解馋。有时熬夜赶稿件,困意袭来,他会下意识地把手伸向原来装烟斗的口袋,每当这时夫人便会为他沏上一杯浓香的咖啡端到他的桌前,此时俩人彼此无须说什么而只是相视一笑,其中的含义尽在不言中。从那以后,在公众场合里再也没有见到那个嘴上叼着烟斗的爱老。

外国专家的“民意代表”

爱老离开我们已经10年了,但是他为中国革命和建设事业作出的贡献,为外国专家服务工作的开展和完善所做的工作我们是永远不会忘记的。

北京友谊宾馆的员工们依然记得,友谊宾馆的服务水平和设施完善离不开爱老的关心和帮助。爱老生前在友谊宾馆居住和生活了18年。作为外国专家办公室的工作人员,我常到爱老的家中看望他,征求他对宾馆的服务和设施,特别是对外国专家服务方面的意见和建议。上世纪80年代,随着我国改革开放的进一步发展,对外开放的不断深入,友谊宾馆除了居住着100多户外国专家以外,大量的外国公司和办事处也住了进来。外国专家大都挣着中国聘请单位发的工资,虽然比中国同事工资水平高一些,但是和那些外企职员的工资相比却相形见绌。而当时的宾馆管理层并没有完全意识到这种差别,在宾馆的服务项目和收费方面没有对两者分别对待,比如在洗衣、理发和副食品购买等方面的价格对于拿中国工资的外国专家来说相对有些高,引起了部分专家的不满。对此爱老提出了建议,应当给予外国专家一定的优惠。后在国家外国专家局的统一协调和指导下,制定了对外国专家的优惠政策。友谊宾馆对住馆的外国专家实行了发放《文教专家优待证》的办法,外国专家在用餐、洗衣、理发、娱乐健身等方面给予五折优惠,而且还特别为外国专家开办了副食品商店,出售鸡鸭鱼肉、蔬菜等,价格与中国老百姓的价格基本相同。至今居住在友谊宾馆的外国专家们依然享受着优惠的待遇。而对宾馆服务的每一点进步,爱老也毫不吝惜他的赞美之词。2004年8月正在北戴河度假的爱老得知友谊宾馆将迎来建馆50周年纪念日,欣然提笔写来了贺词:“在北京友谊宾馆建馆50周年之际,谨表恭贺。半个世纪以来,友谊宾馆在为在华的外国专家服务方面,在为他们生活、工作和娱乐等设施方面,在为增进中国人民和世界其他国家人民之间友好理解的伟大事业上,取得了很大的进步。同时也为推动世界和平发挥了作用。”爱老甚至在中央领导与外国专家座谈会上发言时也不绝肯定之词。在与温家宝总理座谈会上爱老曾这样说道:“我首先感谢国务院和总理本人过去和现在对外国专家有关的所有工作的持续不断的关心。我还应当感谢与此相关的部门和单位。国管局已经设法安排和解决了老专家们的购房问题,并且投资改造北戴河外国专家休养所;友谊宾馆已经决定为外国专家新建一座公寓楼。他们还一直坚持为年事已高、体弱多病的老专家们提供一对一的服务,这种工作无论是现在还是将来都会随着时间和需求继续下去。他们对已经95岁高龄而且一直卧床不起的老专家魏璐诗(作者注:该老专家系奥地利籍,生前曾居住在友谊宾馆)全方位的关心和照顾就是一个很明显的例子。”

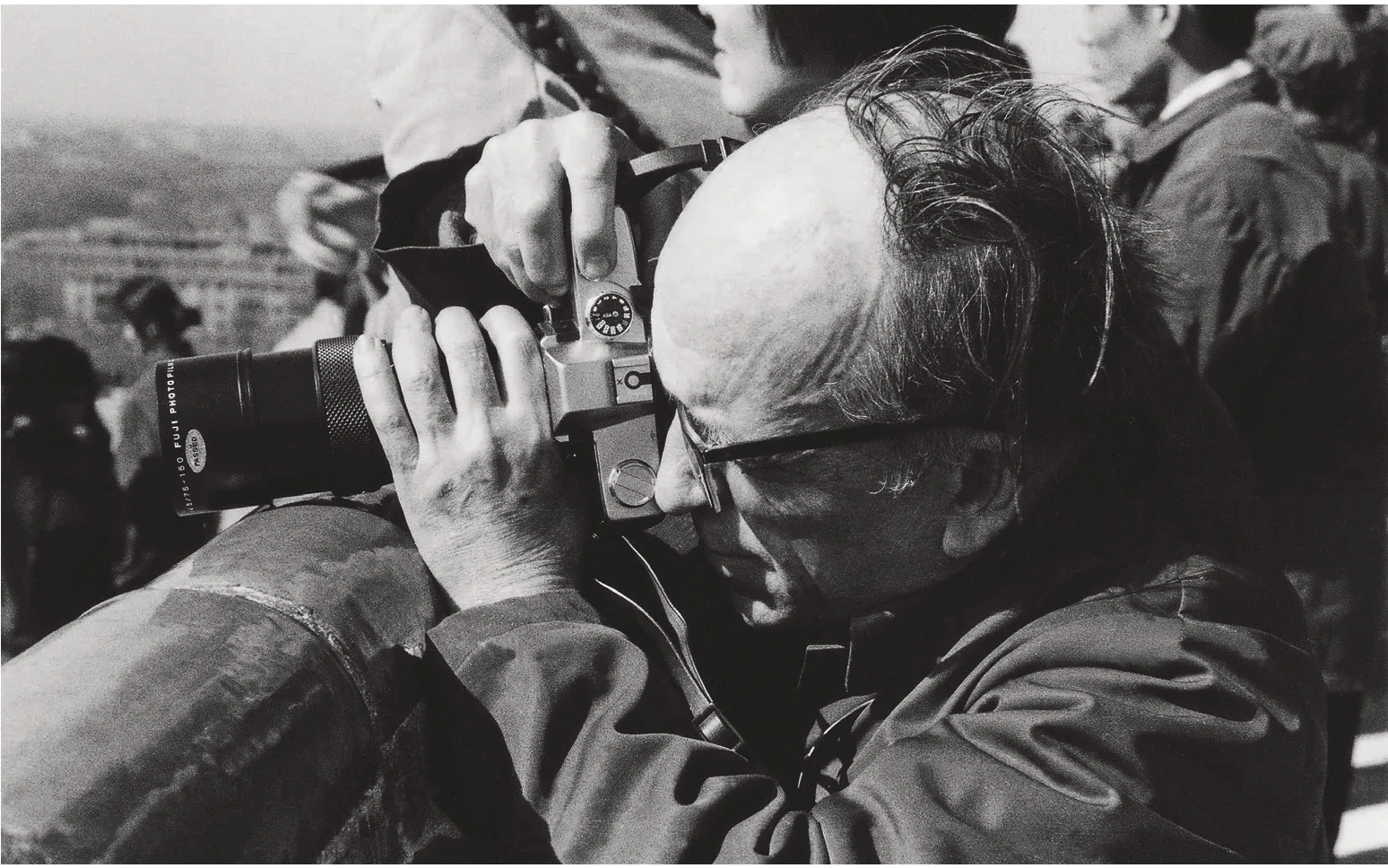

几十年来,爱泼斯坦用他的镜头记录着中国的变迁

2001年友谊宾馆拟对外国专家门诊部所在的南工字楼(现怡宾楼)进行整体改造。在外国专家门诊部的搬迁和用房面积方面,由于当时的宾馆领导考虑得不够全面,使得搬迁工作迟迟不能完成,而住馆的一些外国专家遇到点头疼脑热等小疾病,仍然会去那里看医生。虽然外国专家门诊部还没有搬迁,但是部分装修改造工程却已经开始,因此给前来就医的外国专家带来了不便。这其中也包括爱老本人,他那时虽然已经搬出了友谊宾馆,但是选择住在离友谊宾馆不远的美林公寓。其中一个原因就是来这里看病比较方便。他那时患有腿疾,需要经常来这里做理疗和按摩,亲身感到了这里医疗环境的不便,同时也听到了一些住馆外国专家对此的不满反映。为了住在友谊宾馆的150多位外国专家能就近看病的问题,改善外国专家门诊部的医疗环境,2002年1月,爱老亲笔写信给国家外国专家局和国务院机关事务管理局领导,他在信中写道:“最近我听说友谊宾馆外国专家门诊部由于装修后将被大量减少其用房面积而势必会导致严重缩减或被迫停止部分医疗服务功能,这必将会对住在那里的外国专家们带来诸多不便,花费增高,耽误工作时间等。如果没有这个门诊部,外国专家们身体遇到小的毛病也不得不去协和医院。去那里路途远,交通不便,坐出租车往返大约得花费近百元,还要支付昂贵的专家门诊费。我个人也有过这样的经历。有一次我因腿疾去协和医院看医生,由于堵车,我的车很长时间无法动弹,等我好不容易赶到医院时,医生却已经下班了。总之,我个人认为,因为住在友谊宾馆的外国专家人数有150多人,大部分是新聘请来华工作的,他们只是几万名在华工作的外国专家的一部分,而且这个数目还会增加。因此对于他们的良好服务只能增加不能削弱,这样才能够增强他们的安全感,让他们从始至终感受到关心和友谊。友谊宾馆一直是培育这种友谊的重要场所,而且也会继续这样做下去。”除此以外,爱老还向当时中国的最高领导人顺带反映了相关情况,并得到了极高的重视。当月,国务委员兼国务院秘书长王忠禹主持会议,研究加强为外国专家服务问题。国管局和外专局的有关负责同志出席会议,并作了汇报。会议要求,外专局会同国管局、友谊宾馆根据党中央和国务院领导的指示精神,专门召开会议研究,并听取外国专家的意见,提出改进和加强为外国专家服务的措施。会议指出,外国专家为中国革命和社会主义建设,为促进中外经济科技文化交流和合作做出了重要贡献,有关部门和单位,特别是友谊宾馆应从讲政治的高度做好为居住在友谊宾馆的外国专家服务工作,为外国专家提供方便舒适的环境,使外国专家在华工作安心、生活愉快,充分发挥外国专家的积极作用。在各级领导的关心下,外国专家门诊部的搬迁和用房问题得到了实质性的解决。友谊宾馆克服了经营上的困难,腾出一座公寓楼无偿给外国专家门诊部使用,解决了外国专家看病难的后顾之忧。从2004年开始,由于中国政府对外国人在华居住实行了放开政策,大部分外国专家选择了搬出友谊宾馆,买房或租房居住,目前居住在友谊宾馆的外国专家人数急剧减少,但是外国专家门诊部却一直保留着,继续为住在友谊宾馆的外国专家服务。这不能不让他们感谢爱老当年为他们的医疗保健服务所做的努力。

爱泼斯坦先生写给友谊宾馆的感谢信手稿

传奇一生,历史铭记

历史依然记得,伊斯雷尔·爱泼斯坦1915年4月20日出生于波兰一个犹太人家庭。1917年为逃避沙俄对犹太人的迫害随父母从日本神户移居中国哈尔滨。1931年进入《京津泰晤士报》从事新闻工作。曾任《北平时事日报》兼职记者。1937年7月“卢沟桥事变”后,受斯诺之托,在天津接待进步学生及护送革命者邓颖超等秘密转移出天津,经烟台去延安革命根据地。1938年4月赴抗日前线,采访著名的台儿庄战役。同年9月在广州抗日大游行中首次与孙中山夫人宋庆龄相逢,从此建立了他们之间延续44年的亲密友谊。1944年作为美国联合劳动新闻社、《纽约时报》及《时代》杂志的驻华记者,5月参加中外记者团,突破国民党的封锁,赴陕北延安、晋西北等革命根据地采访。先后访问了中共主要领导人毛泽东、朱德、周恩来等,并深入敌后根据地,访问晋绥边区军民。1945年赴美国后,继续关注与支持中国的进步事业,反对美国当局干涉中国内政,支持发展美中人民的友谊。1951年接到宋庆龄的邀请信回到中国,与中国同事一起筹办我国对外英文刊物——《中国建设》杂志。1957年加入中国籍。1964年加入中国共产党。在“文革”动乱中受“四人帮”迫害,被无辜囚禁狱中。1979年5月,经中央批准,被任命为《中国建设》杂志社总编辑。从1983年开始应邀担任第六届全国政协委员、常委。以后历任全国政协七、八、九、十届委员、常委。

2005年5月26日11时40分,爱泼斯坦先生因病医治无效,在北京逝世,享年90岁。6月3日上午9时在八宝山革命公墓礼堂隆重举行遗体告别仪式。中央领导人胡锦涛、温家宝、贾庆林、李长春等前往告别,向爱泼斯坦亲属表示深切慰问。中外亲朋好友数百人参加告别仪式,表示沉痛哀悼。

爱老为中国革命和建设事业而生,为中国的国际形象和中国人民的和平生活鞠躬尽瘁,死而后已。中国人民将永远不会忘记您,永远怀念您!