措恩的中国网事

文/左 娜

措恩的中国网事

文/左 娜

维纳·措恩近照(VIVI摄影)

是“IT男”,更是“IT白求恩”

“IT男”似乎总在被人们善意地调侃:他们不修边幅、不善言辞,在人群中并不起眼,但一提起电脑、网络、信息技术,这帮讷言敏行、逻辑思维极强的“技术狂”必然眼前一亮,像被上了发条一样滔滔不绝,露出小男孩组装好一个拆坏的闹钟一样兴奋而天真的神情。

用今天的话来说,2014年中国政府“友谊奖”得主、被誉为“德国互联网之父”、中国“互联网时代白求恩”的维纳·措恩教授就是一位“IT男神”:年仅30岁就出任德国卡尔斯鲁厄大学信息计算学系主任;1984年主持德国接入互联网工程,亲手发出德国第一封电子邮件;1987年9月又帮助中国发出了第一封电子邮件……

然而,采访这天,当这位可敬的专家走进房间时,他不是高高在上的“IT男神”、技术大咖,而是一位平凡、可爱的“IT男”:措恩教授随身带着认真准备的笔记和各类资料,神情略带腼腆。在这之前,他曾因穿着的衬衫领口有些皱而被摄影师“哄”回去换了一身衣服。

一谈起措恩教授与中国的交情,“IT男”瞬间变成了“侠肝义胆”的“IT白求恩”:他一腔热血来到中国,一心希望帮助中国互联网事业的发展,做好事不求回报。上世纪80年代,好友王运丰教授提出要为中国建立国际互联网信道,措恩教授痛快答应帮忙,积极筹建中德之间的计算机网络连接。他还提笔给当时联邦德国巴登-弗腾堡州州长罗塔·施贝特写了一封言辞恳切的私人信件,拉来一笔可观的专款。随后,无论是人才还是技术,软硬件方面,措恩教授无不倾尽全力协助中国。在第一封邮件发送成功后,他又想办法与美国国家科学基金会(简称NSF)的主任斯特芬·沃尔夫沟通,希望他们能批准中国接入国际计算机网络……可以说,在中国通向互联网这条崎岖的小道上,也布满了措恩教授的足印。

一封邮件,两国守候

尽管有成功“送出”德国第一封电子邮件的经验,措恩教授在接手中国的任务时,还是压力不小。“虽然有德国成功的经验可供参考学习,但当时中国的情况与德国区别很大,困难一个接着一个。”

上世纪80年代,发达国家在高科技领域对中国戒备重重,计算机被列入美国对华禁售设备的名单内,西欧也受巴黎统筹委员会的限制,对中国设置了层层壁垒。“中国和德国使用的计算机设备完全不同,技术难度增大了很多。中国不能进口美国的电脑,只能使用禁售名单中的‘漏网之鱼’,德国西门子7760/BS2000型计算机,而美国的软件不能在德国的硬件上运行,我们只能自己想办法研究解决办法。” 重要设备、技术都不向中国开放,计算机软硬件不兼容,“入网”一事前途未卜。

不仅是软硬件条件不能“一次到位”,连中德双方的技术人员也如“鹊桥相会”一般,只有借每两年一次的西门子计算机用户讨论会(CASCO)才能聚到一起研究项目进展。“上世纪80年代不像现在,买了机票就能随时出发。当时要来中国一趟不容易,而且还不能待很长时间。还记得1987年那次来华,我就想,要是这次还不行,就得拖到1989年了。所以我们攒足了劲儿,发誓一定要成功。留在卡尔斯鲁厄的格德·威克小组继续编写网络协议,我则和另外的组员带着所需的系统软件来到中国。两个团队整整用了11天的时间终于完成了对主机操作系统的修改,解决了中德邮件传输过程中一切软件问题。”万事俱备,只欠东风,“跨越长城,我们可以到达世界的每一个角落”这条中德双语邮件即将被发往11个工作人员的邮箱地址,所有人都在屏息凝神,等待着“发送成功”的提示。

这个提示却整整迟到了7天。措恩教授对这次小挫折印象非常深刻:“我觉得就像是在攀登高峰,我们眼看着就要到顶了,但就是这最后的10米,却又花了很多力气。发送电邮要建立很长一串的连接,从研究所到电脑的连接、从中国电信到德国电信的连接以及最后回到电脑的连接。当时我们都很困惑,所有的连接都已准备就绪,有从研究所到电脑上的连接,也有设备到电信的连接,两部分都通了,为什么连起来,这整条线路却不通?”

这时,措恩团队中有人想到了一个绝妙的点子:把连接A从一端设置接入,拔掉电源;紧接着再把连接B从另一端设置接入,然后马上接通电源,让电脑察觉不到。“这个方法竟然成功了,我们‘欺骗’了电脑!”说到技术上的小窍门,这位大专家像小孩一样调皮地笑起来,“那会儿我们已经订好机票,不得不回德国。我的助手留了下来,大家又花了4天时间修补了程序漏洞。这就是为什么我们的第一封邮件是9月14号编写的,但发出去是9月20号,这几天之中完成了最后的修补。”

支招网络安全:技术到不了,法律来保障

1987年,互联网在中国只是“少数人的游戏。2014年,我国网民规模达6.32亿,互联网普及率为46.9%,是世界上最大的互联网国家之一。“我从没料想到互联网能在中国有这样的发展,真是太不可思议了!”想起当年课题组的十几个组员围着那台体形笨拙的西门子7760研究如何发送一封电子邮件,而现在中国的街头巷尾都随时能看见人们用轻便的笔记本电脑“网上冲浪”,措恩不无感慨。

然而,“看上去很美”的互联网在改变人们生活的同时如同被打开的潘多拉魔盒:病毒、黑客、不良信息、“棱镜门”……“暴露”在这张“大网”下的个人信息和国家信息岌岌可危。

“归根结底,这还是互联网的架构决定的。”措恩从技术角度分析网络安全隐患的祸根之所在,“我们使用的IP协议是无连接式的网络协议,这意味着数据包被传输、存储,用户随便从一个入口进入网络就可以与任何人共享信息。这样的结构是开放的,不同IP层处于无连接状态,管理层是去中心化的,发送者难以追踪。另外,现在在网上传输数据不需支付高昂的费用,大量的信息被成千上万次复制,垃圾邮件塞满了大家的邮箱。”

原来,在互联网刚刚兴起的上世纪80年代,全球普遍使用的是面向连接的X.25协议。X.25协议就像打电话,要等到接收方回应才能建立连接。而无连接式的IP协议则像写信,只要把对方的名字和地址写上就行,但不保证信能送到正确的收件人手里。“这种网络建构一方面方便了网络互联,另一方面也带来危机: TCP/IP协议不提供安全保证,非法入侵者能轻易从某个中间点进入网络,冒充合法用户进行破坏,篡改、窃取信息。”

那么,维护网络安全究竟靠什么?

技术是最直接的解决方法。“出现问题,报告技术人员,几小时或几天后安全漏洞修复。这是目前最常用的解决方法。可在我看来,技术上的‘修理’治标不治本。”措恩说,“‘道高一尺魔高一丈’,技术人员不断修正、更新安全系统,非法人员的犯罪技术也在不断升级,这是一场无休止的‘猫鼠游戏’,假设犯罪分子使用超级计算机的话,连最复杂的防御也能轻易攻破。”

在网络技术里摸爬滚打多年,措恩教授对技术怀有一种天然的敬畏:正因网络技术发展日新月异,未来不可预期,他才不愿轻易将技术当作一剂包治百病的药方。“在我看来,没有完美的解决方案。但我们可以区别用户类型,根据用户不同的保密类别采用不同的安全机制,不断调整、发展。早期,人们试图用可接受使用政策(AUP),对互联网的滥用加以限制。结果则很简单:技术上无法执行或保障的,必须用法律框架来加以限制。”

技术“招式”虽能抵挡敌人的“明枪暗箭”,修炼法律“内功”才是维护网络安全的“绝招”。1984年,一个德国著名黑客在巴黎机场被拘留的事件给了措恩很大的启发:“追踪网络犯罪需要建立国际通用的法律条款,这样才能布下‘天罗地网’,追踪犯罪源头,并可在全球范围内追捕犯人。只要追踪到罪犯的具体位置,我们就可以记录下他的一切行为。一旦他越过国界,立刻就能将其捉拿归案。这需要各国政府合作,共享信息,在抓获犯罪后能交换引渡,交给对方国家的审判机关。”

网民VS运营商:“天下没有免费的午餐”

早在2008年,中国就以2.53亿网民占据了全球网民规模排行榜的头把交椅,但这些年来,网络服务的质量却始终跟不上规模。根据全球CDN服务提供商Akamai发布的《2014年第一季互联网发展状况报告》显示,中国宽带以3.2Mbps的平均速度屈居全球第79位。与此同时,网络资费却居高不下,据统计,大陆用户每个月要为1M的带宽付出高达13.13美元费用,是越南的3倍,韩国的29倍,香港的469倍。中国网民怨声载道,与运营商的矛盾越积越深。

“天下没有免费的午餐。”措恩简单地概括出用户和运营商之间矛盾的本质,“用户只想要高速、免费的网络,但是为高速光纤、宽带设备出钱的公司也要考虑收益。整个网络通讯行业是成本模式推动的,有什么样的技术,就决定了能够收取多少费用。用户和运营商之间要达到动态的平衡很不容易,这就需要一种合理的商业模式。”

在邮政通信时代,一封信从德国寄到中国,德国邮局、中国邮局、港口,这一条线上都要收取费用。怎么收费?收来的钱又怎么分配?当时全球大型的邮政公司就那么几家,于是大家就坐在一起,在数据基础上协商出一个合理的成本和收入的分配体系。在措恩看来,现在的高速宽带网络也是如此。“试想一下,全球现在有多少互联网运营商?每家公司都追求自己利润最大化,谁还愿意坐下来商量呢?”

那么,政府又能做什么?“我觉得政府光是简单地投钱并不管用,但政府有能力把各家运营商找到一块儿,让他们去协商,最后建立某种可行的经营模式,合理地把费用分摊到为宽带光纤出钱的各家机构,最后运营商才能在网络资费上达成平衡,只有这样才能使用户以合理的价格享受到匹配的网络服务。”

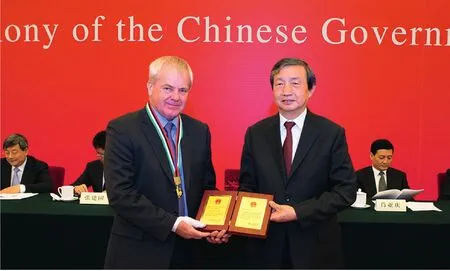

2014年9月29日,维纳·措恩教授(左)从国务院副总理马凯(右)手中接过中国政府“友谊奖”奖牌。(王泱摄影)

不忘初心:互联网是历史,也是未来

电子信息技术日新月异,磨炼得IT高手们大多都紧追新事物,总是着眼未来。而措恩教授却是一个珍视历史的人。

2002年下半年,中国互联网信息中心(CNNIC)外籍高级顾问安·玛莉受CNNIC委托,开始查找中国发出的第一封电子邮件的下落。经多方寻查,安辗转来到德国卡尔斯鲁厄大学,见到了措恩教授。她惊喜地看到,这封极具历史价值的邮件仍完好地保存在措恩教授的电脑里。

“我一直都有保存资料和每天记日记的习惯。当年在中国工作时,我每天都会写两笔记录工作进展:今天我干了几件事情,明天将要干什么事情,或是遇到什么难题,要怎么解决。” 在CNNIC的档案库中,如今还保留着措恩当年的日记,简单的文字记录了中国互联网先驱们筚路蓝缕的开创历程。

对措恩教授来说,历史不仅仅记录了技术的发展,为未来提供了参考,还见证了那些源于技术,最后又脱离了技术的不朽情谊。2007年,已退休的措恩策划了一个“中德第一封邮件开通纪念”聚会。他把一批当时参与其中的中国老人,包括当时提供设备、技术支持的人全都请到德国,共同为这一事件的20周年而庆祝。“现在我又把日记、资料写成文章发表在《平和心态,网络人生》这本书里,献给中国科学院副院长胡启恒女士。我的文章叫《一封丢失的邮件使我们重聚》,这里的故事仿佛又把我带回从前,带回我和同事们一起为那封邮件奋斗的岁月。”

如今的互联网无所不能,新事物层出不穷,措恩教授也在时刻关注互联网的新鲜事:他和夫人会经常在网上购物,也会去Facebook、Twitter看一看。“虽然有账号,但其实我也不怎么用社交网络。”他笑着说。

网事悠悠数十载,措恩教授对中国互联网的未来更加牵挂。“中国网民可以通过互联网迅速拉近与世界发达国家的距离,中国的企业家也在实实在在地创新,他们正利用互联网让中国进一步走向世界。我想对中国的年轻人说,‘与其做事之前请求许可,不如做完之后再请求谅解’,大胆放手去创新,互联网的未来是你们的!”