独上阁楼看尽繁花

□钟淑新

独上阁楼看尽繁花

□钟淑新

开帖独上阁楼

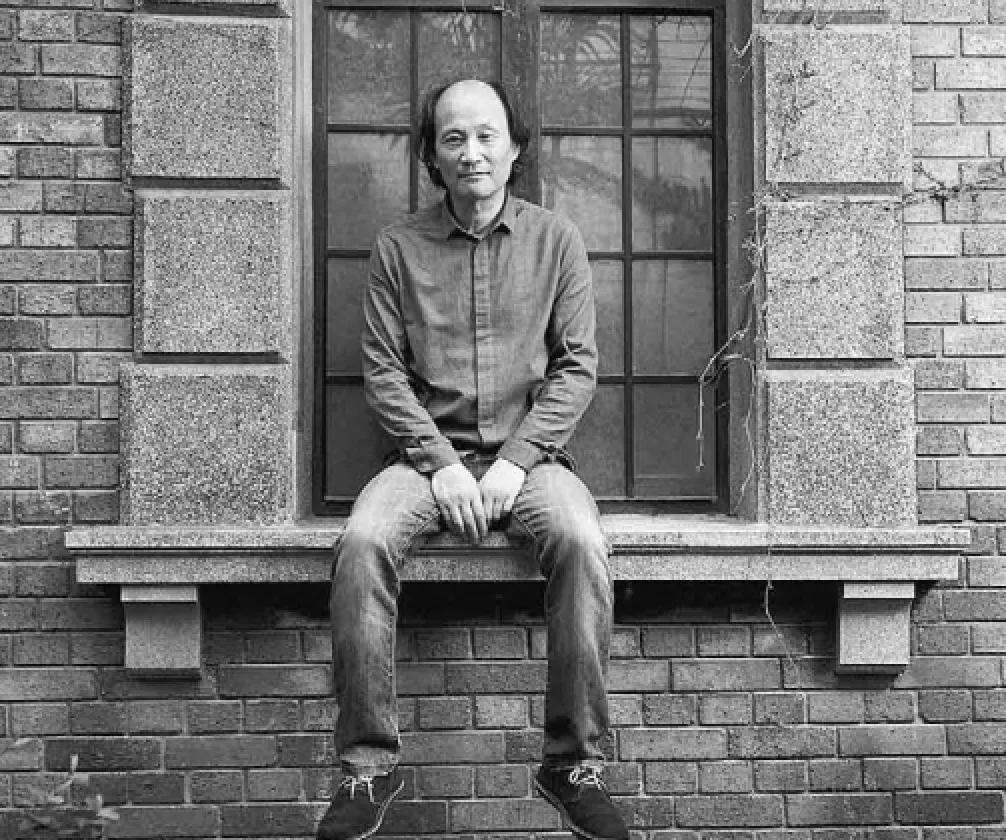

1969年,16岁的金宇澄和哥哥一起以知青的身份去黑龙江嫩江农场务农,一做就是八年。回到上海后,在街道的某零件厂上班,后调沪西工人文化宫。1984年严冬时节,上海下了大雪,他想到东北-40℃,雪像黄沙一样干燥的情景与那里的生活,便写下了一篇短文《多雪的冬天》投到《新民晚报》,让他没想到的是,这一投竟然被刊登了。第一次投稿成功让他有了信心,从那时直到现在,他的中稿率一直保持在100%,从没有被退过稿。

第二年,金宇澄在《萌芽》发表了小说处女作《失去的河流》,次年,发表了《方岛》。两篇小说连获两届《萌芽》小说奖,他也因此进入上海作协,之后成为《上海文学》小说编辑,直到如今的常务副主编。

自进入《上海文学》杂志社,金宇澄二十年来没写小说,一直安静地当编辑,没想到快退休时,在网上用沪语写故事出了名。

2011年5月10日,金宇澄给自己起了个网名“独上阁楼”,在一个怀念老上海生活的网站“弄堂网”开帖。“独上阁楼,最好是夜里,过去的味道,梁朝伟《阿飞正传》结尾的样子,电灯下面数钞票,数好放进西装内袋,再数一沓,清爽放入口袋,再摸出一副扑克牌细看,再摸出一副来……然后是梳头,三七分头要对镜子细细梳好,全身笔挺,透出骨头里的懒散。这个片段是最上海、最阁楼的。”这段话后来印于《繁花》的《收获》版及单行本第一页。

在弄堂网,他讲上海西洋小说开禁,老阿姐手结绒线,口述全本《简爱》,阁楼地板毕剥作响。两分钟后,网友“一氧化二氢”回帖说:“有劲。”并带头称他为爷叔。“阁楼爷叔”的名号自此叫开。他受到网友们的追捧:“赞”“活脱脱上海市井”“柳三变的遗韵”……

爷叔就这样从城市规划、住房改造讲开去,闲话牢骚,没头没尾,时不时还标记几处“此段再议”……直至讲到20世纪80年代小菜场的大闸蟹摊头,律师朋友腻先生碰到许久不见的“小赤佬”陶陶,自此文章顺势而下,再没回头。

金宇澄保持每早写作两个小时的习惯,不紧不慢,写了就贴,贴完下线关电脑,出门上班。中午上去看一眼回复,再想下一段走势,他说这个节奏就像吃萝卜,讲究的上海人吃萝卜总是揩一段吃一段,只吃精华。

网络写作的载体是新的,玩的当然是连载小说吊人胃口的把戏,每段留尾,有且听下回分解的意味。金宇澄喜欢讲“味道”,网上的文字,每节结束都有味道在,就像一道菜,刚吃了几筷就被撤下,吃菜的人会在不舍中慢慢回味,但面壁式的写作不会有戛然而止的味道,往往像煲汤,苦苦煎熬后才和盘托出,写的人痛苦,读的人也未必舒服。他的帖中写少妇银凤引诱少年小毛,写银凤刚刚宽衣入浴坐进水里就掐掉。隔天另起一段,讲起别的事,就不提这茬。看客们大呼爷叔不厚道,“吊足阿拉胃口”,想知道肥皂打了没有,“两根线要搭牢了,快点写啊!急死个人。”金宇澄悠悠哉哉,任那盆洗澡水热气蒸腾了半个月。这样的写法看似随性,实际是精心搭配的,以飨老饕,上桌顺序都在提纲里,大俗大雅相互转换,步步经营。

市井中的繁花

一天下午,阁楼爷叔冒上来说,已经有人困马乏之感了,家里的猫都懂得主人这几月的作息时间,每早叫他起床。“早上4点,小猫一叫,天未亮,开开电灯,小猫旁边坐好,四目相看,实在好笑。”看客们着了魔,提出“帮侬拷拷背脊骨”,催着更新。网友的热情让金宇澄感动,也促使着他不停歇地写下去,熬到下班,赶紧提包往家赶。有时写到大脑缺氧,眼前一片模糊,就赶紧趴在书房的小床上睡一会,醒来赶紧把这节写完。昼夜不分,极度疲惫,但能见到冒着热气,鲜活的幸福。

网上写到一万字,金宇澄突然意识到这已是一个长篇小说的框架,才警惕起来,做小说结构,从纯粹的上海方言,逐渐转为全国读者看得懂的上海官话。

在金宇澄这些有一搭没一搭的故事中,从沪生、阿宝、小毛三个不同家庭背景的上海少年展开,从20世纪60年代讲到20世纪90年代,主人公穿梭于“上只角”和“下只角”,前后牵扯出一百多个人物,包括芸芸众生的情欲、梦想和迷茫,像一万个好故事争先恐后冲向终点,每一个故事都细绘着上海市井百态、人性嬗变及历史沧桑。在文字中,金宇澄不说教,没主张,不美化也不补救人物形象,不刻意提升所谓的内涵。接连写了五个月,保存下来的文字竟有33万,他暂定名为《上海阿宝》。

金宇澄把一些章节发给作家朋友看,朋友们给了很高的评价,也提了一些修改意见。这让他慢慢有了野心和追求:“在以往的文学作品里,上海经常被处理成很表面的状态,比如外滩、旗袍、百乐门,我写这个小说,写城市的日常生活,希望能消除人们对上海浅表的看法,也能够回击‘城市无文学’的论调。”后来,《上海阿宝》改名为《繁花》,发表在《收获》上。“繁花就像星星点点,生命力特强的一朵朵小花,这边刚刚枯萎,那边却愈发灿烂,是这种味道。”文如其名,接通的是一百多年前《海上花列传》的沪语写作传统与小说为“小道”的传统文体观念。

繁花其实不响

小说《繁花》完全卸掉了“为人生”“有意义”的匾额,既写20世纪60年代以来历史变迁的缩影,更写20世纪90年代饮食男女,如滔滔而来的暗河,炫着白浪,也挟着泥沙,以其绝对的颠覆力量打破了读者的审美惯性。金宇澄说,这就是给吃惯了西式面包的读者端上了一碗热气腾腾的传统手擀面。首刊《繁花》的《收获》增刊出现了售罄加印的火爆场面,之后,金宇澄拿奖拿到手软,他一举夺得2012年度“华语文学传媒大奖年度小说家”奖;2015年,再获茅盾文学奖。“说到上海叙事,自白话小说盛行以来,一直到金宇澄的《繁花》横空出世,大约有四位作家是绝对绕不过去的,按照时间顺序排列,他们分别是韩邦庆、张爱玲、王安忆以及金宇澄。”茅盾文学奖评委王春林说。

在《繁花》的题记中有这样一句话“上帝不响,像一切全由我定”,整部小说频繁出现“不响”达1500多次,成为金宇澄的文本特征。小说里的上海人,表现了大量的“不响”,即北方话“不吭气”“不言语”。中国人可以一惊一乍,也可以“不响”“无语”“太阳底下无新事”。有记者在饭桌上对他采访,他回答问题,喝了两口蘑菇汤,突然蹦出一句:“你是什么星座?”接着他说,“我是射手座,《皇帝的新衣》里的小孩就是射手座,勇敢,我做不到他那么勇敢,但《繁花》这本书,我自认发现了国民特性:一是饭局。有事没事,包括结婚、死人,中国人就是去吃饭,无穷无尽的饭局;另一个是‘不响’,中国人最关心世道,最聪明,样样事情其实都懂得,但一般‘不响’。很多事情,个人承担不了,最后也只能无语。”

这几十年里,金宇澄熟悉的街道、弄堂不断地消失,高楼大厦不断拔地而起。他的居住地从卢湾区搬到普陀区,又搬回黄埔区。已经六十岁的金宇澄,在人生记忆最丰富的年龄,回忆他的情感,记录他和朋友们的人生,还有他生活过的城市,把这些时光和记忆,忠实地记录在了《繁花》里。他想,这部书可以为五十年乃至五百年后的读者讲一讲他眼里的上海,到时候,它还是特别的。

图片由本文作者提供

编辑 钟健12497681@163.com

金宇澄

2015年8月19日,第九届茅盾文学奖结果揭晓,金宇澄的《繁花》和苏童等五位作家的长篇佳作最终胜出。