陈少维:创作者才是珍惜底片的人

傅尔得

台湾摄影家谢春德与陈少维共事多年。2011年,谢春德带领团队赴威尼斯双年展举办个展《春德的盛宴》,作为展览的制作总监,为了找几颗符合布展的螺丝,陈少维把威尼斯跑了个遍。

在谢春德的眼里,陈少维是一个墨西哥女画家佛里达·卡罗式的人物,天生的不幸没有将他摧毁,反而让他更加坚毅。

两岁时,陈少维因感染过滤性病毒,导致了一场高烧,烧退后,他的左腿开始萎缩,现走路仍跛。在陈少维的工作室里,我们喝着现磨的咖啡,他以一贯和缓、平静的语调说:“摄影就是我的生活,它也是我的经济来源;重要的是,它是我维持生命的力量,因为我必须要动,如果不动,左腿会慢慢萎缩。”

对陈少维来讲,摄影多了一层含义,不仅是他表达想法、施展创造力的渠道,还是他对抗疾病的能量。

为《悲情城市》拍剧照

陈少维第一次跨入电影界拍剧照,接的片子就是侯孝贤的《悲情城市》。

这部曾在1989年获得威尼斯电影节金狮奖的电影,让作为剧照师的陈少维,感受到侯孝贤电影团队的力量,“从1988年开始到现在,那批剧照一直持续在曝光,威力蛮强大的。现在找我要照片的,还有香港、欧美的媒体。”

在拍《悲情城市》时,侯孝贤找过几个剧照师,都不满意,他的要求是,“有人文背景,又会暗房”,按照这个要求,谢春德推荐了陈少维。

那是陈少维第一次接拍剧照,在此之前,他拍了多年的剧场。因为喜欢戏剧和表演,所以他和各种表演形式的剧场都合作过。即便如此,他仍不懂什么是“剧照”。“那时我只是喜欢看电影,我想在工作过程中搞清楚什么是剧照。”

进入剧组的前两个星期,陈少维几乎没有睡觉。除了对剧照概念甚少,“我不知道侯导要什么,也不知道到底要用什么视角去呈现电影。因为,我没有机会跟他沟通,他在现场很忙。但我不能搞砸侯导的东西,很焦虑,没办法睡觉。”

因为《悲情城市》的拍摄现场是同步录音,陈少维只能在现场声音大的时候才能按快门,拍摄有一定难度。陈少维一直处在不知疲倦的战斗状态,每天收工后,其他人休息, 他要回到暗房,把照片冲洗出来,因此每天只能眯两三个小时。

两周后,陈少维把洗好的片子给侯孝贤看,“他不讲话,做出张牙舞爪的动作,都是肢体语言。我不了解,就问副导演,副导演说不知道,我又问当时作为电影摄像的陈怀恩,他说‘OK,你就这样拍。我才开始定下心来,照我的步骤和想法拍。”

“我按照自己的风格拍,刚好契合了他的点。侯导的作品是以创作为主,他早期的作品,我最喜欢《风柜来的人》。我拍《悲情城市》,也是以个人的角度切入。”自己也创作的陈少维,了解创作者的那份“自我”,他的主观切入还好符合了侯孝贤的期待,只是他们之间的交流,几乎是无声的。

“为了电影,侯导抵押了房子,压力大得在片场用脚去踢墙壁,把脚踢伤了。”侯孝贤不仅忙于现场的拍摄,忙于找资金,还忙于发泄,陈少维常看见侯孝贤远远跑到一边,吼几声后再回来,“除了经济,他还有别的压力,拍的时候,几乎是万众瞩目,报道这个电影的人非常多。各国的片商、评审团那时候都陆续来片场探班。”

为了配合电影宣传,陈少维需要在暗房赶制宣传照,境外版的宣传,一次就要冲出一两百张,最多一次,侯孝贤让陈少维冲洗了500张。在暗房内的陈少维,会在那黑暗的环境下,对自己的照片进行选择、反省。

悲情的成长经历

陈少维是适合拍《悲情城市》的。除了他的人文背景和暗房功底,更重要的是他的成长轨迹也隐约符合了“悲情”这两个字。“我的摄影作品太沉了,很压抑。我觉得这跟我的成长有关系,那是一种伤痕。”

从小,陈少维就生活在一个支离破碎的家庭。在台北出生的陈少维,六岁时因为父母离婚,跟着父亲到了台中。父亲是1949年到达台湾的外省人,国民党的一名军官。提前退休后,自学得一口流利得英文,在台中的美军单位做饮食助理。

“我比较敏感,离开妈妈之后,跟爸爸一起住,我们一直无法相融。高中毕业,我经历着父亲在言语、肢体、意识上的暴力。我们讲话超过十句可能就会打架,但我们唯一一个共同爱好就是阅读,有时我们可能透过阅读进行若有若无的沟通。但就算阅读,我们也会不和。有次我读一位日本小说家的书,他看到是日本小说家,就把我的书扔出去丢掉,他有反日情结。”

从小,陈少维感受到的,是内心的强烈混乱。这让他把情绪放在画画上。小学时,他每天画画,“实际上,在画画中,我可以感受到自己的不稳定。”

高中一毕业,陈少维拿了父亲50块美金,留了张欠条,只身跑到台北。他投靠朋友,每天只吃两顿饭,两个月后,钱花得差不多时,他仍未找到适当的工作,无奈进了一家电机公司。车间的强烈噪音让他受不了,他找机会做起工厂的制图师,脱离噪音。

两年后,他离开工厂,准备靠拍新闻照片来安身立命。“我拿着摄影作品应征媒体,那些新闻照片都是我自己去跑的,因为没有人给我舞台,我必须自己做。”无一例外,他遭到了所有媒体的拒绝,“那时,我遇到很残酷的社会现实,觉得可以自力更生,但是社会不允许。”

他想用勤奋和努力,弥补身体的缺陷,但社会对他的一再拒绝,逐渐摧毁了一直撑着一口气奔波在生活中的陈少维。比起身体上的不适,真正的绝望来自被社会遗弃。

“在台北四处受挫后,我把自己锁了起来。非常可怕,那时我差点疯掉,有段时间,我一直酗酒。那时候,我已经放弃自己了,把租屋的墙面画得乱七八糟,后来房东也不租给我了。”

最后还是在母亲的关爱下,陈少维走出绝望。虽然这过程并不容易,但他开始免费给剧团拍照,一直喜欢剧场和表演的他,开始渐渐得到台湾各个剧场的认可,“慢慢走出来,是靠打工多接触人,不接触人就疯掉。”

人生并不顺遂的成长,赋予了陈少维悲情的生活底色,而这也让他的作品犹如卡夫卡的文字般情绪低沉。卡夫卡捕捉了战后捷克的情绪,美丽优雅的欧洲古城布拉格,在他眼里却如大海划过的一条口子,沉闷压抑。1980年代,陈少维做过一个系列影像和绘画拼贴作品,“整个系列的表达,是世界的混乱颠倒,当时,我对世界的认识,都是混乱的,不安定的。”

“我一直在拍,延续到1988年,正式接了侯导的案子《悲情城市》,情况才开始有所改变。”在此之后,他的能力得到承认,

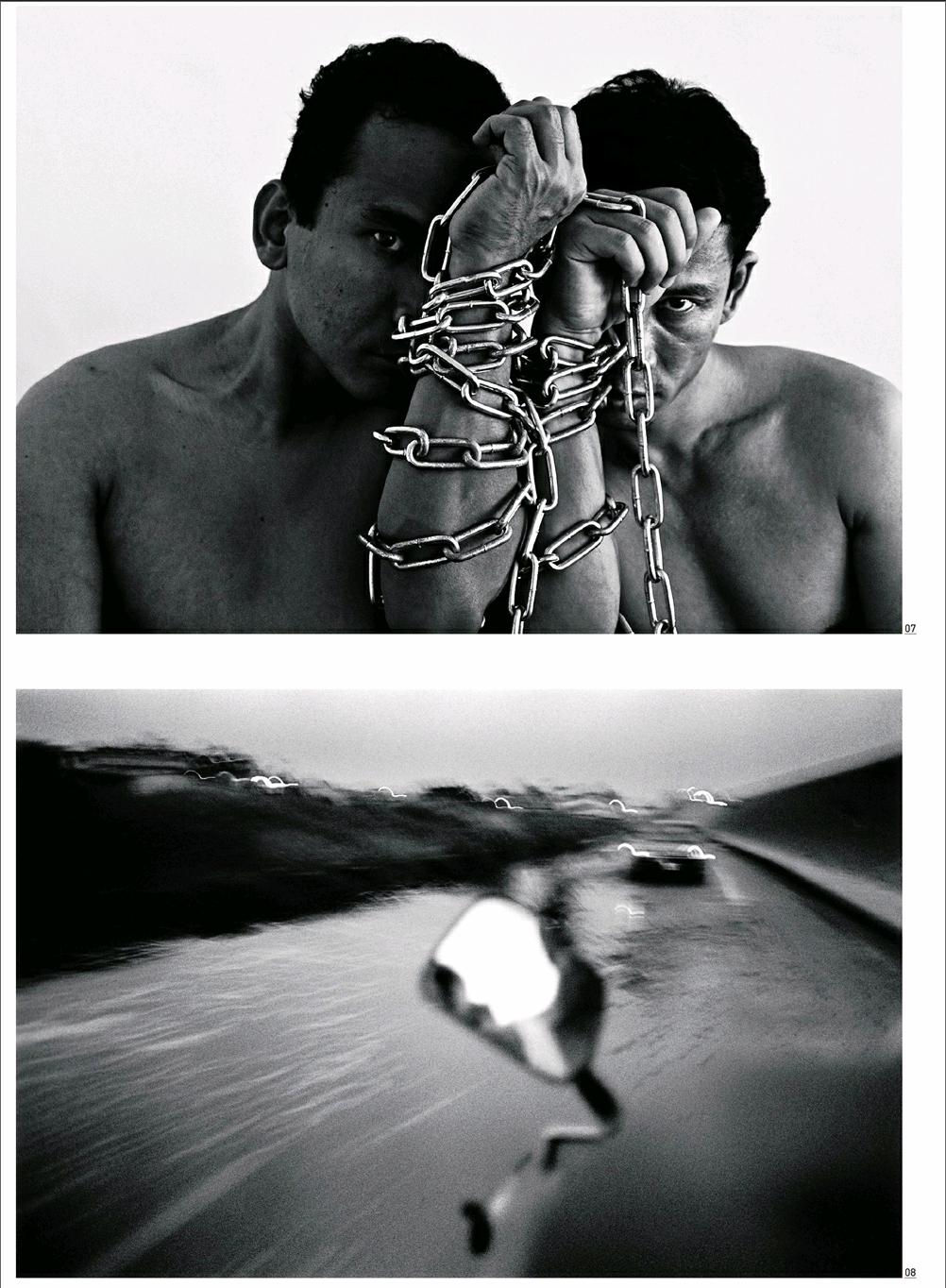

之后,陈少维活跃于各艺术团体,也在1997年成立了自己的工作室,不仅拍照,也做设计,拍MV。五月天乐队刚出道时,陈少维给他们拍了第一支MV《轧车》,“我是选了那首歌,而不是乐队,我很喜欢骑着机车到边陲地带游荡的感觉。”这支骑着摩托车带着强烈节奏和速度感的MV,符合了陈少维主观想要表现的青春反叛和发泄情绪。他接的拍摄任务很广,既制作过周杰伦的专辑封面,也接拍其他电影的剧照,以及各大剧团的拍摄。

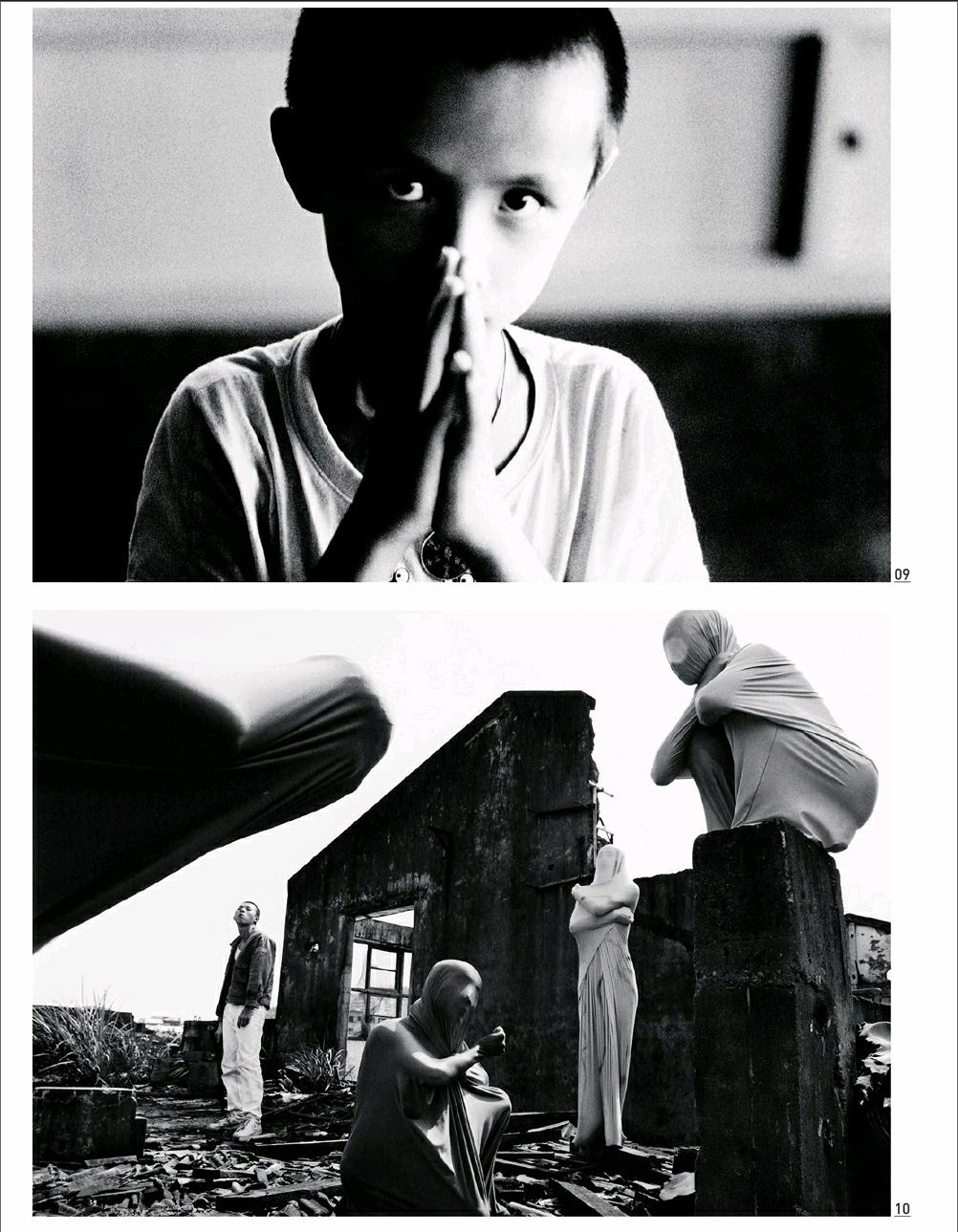

2005年,陈少维的个展开幕,“里面涉及人性的多个层面,同性的,被虐待的,不平等阶级的,我拍了很多边缘人。”陈少维曾经一度经历过的社会边缘状态,赋予了他敏锐的感知力,将现实的人生和剧场的表演进行融合,表达出强烈的情绪。

现在,他的心境似乎完全跟以前不一样了,看不出焦虑和急躁,有的只是如修行过后的淡定,“在残酷的社会面前,我经历了一个克服的过程,现在不再把怨恨放在嘴上。我也经历了这个社会的改变,现在真得不错,比如每个企业、公司都规定的几个名额,专门雇佣有残疾的人士。而且,公司有责任去培养和提升这些人的生存能力”。

创作的人,才会珍惜底片

如果不是底片被毁掉,陈少维现在应该正在做个展。2014年夏天的一场台风,毁了他的暗房。

“那时候我正在准备展览,去我妈妈家拿照片时,发现三楼的房顶已经塌下来。那是我的暗房,大家平日很少上去。我不知道它塌了多久,所有的底片都泡水废掉了。”对一个摄影家来讲,底片被全部毁掉的心情,大抵如丧子之痛,“我怕自己晕倒,赶快离开,不敢在现场呆太久。”

助理陪着陈少维扔掉那些底片,“丢掉的底片,堆了满满两卡车。上帝跟我开了一个玩笑,我三十年的心血全都没了。”

目前,他手边仅剩的,是《悲情城市》的剧照,这或许是不幸中的幸事,“因为太常用到,所以放在身边,到今年还有各个国家的人在跟我要照片。”

当初,《悲情城市》的剧照,陈少维不但拍了彩色,还拍了黑白,我们常看到的,是被片商拿走底片的彩色照片。而黑白底片,因为侯孝贤替陈少维争取,留在自己手边。

“彩色底片被他们拿走后,侯导坚持要让我保留黑白底片。他觉得,只有创造作品的那个人,才会珍惜底片。”

电影《悲情城市》让我们看到了台湾的普通个体在经历“二二八事件”和“白色恐怖”的时代动荡后,命运如浮萍般地无力摆荡。而陈少维与这部电影的缘分,与侯孝贤的缘分,则让我们看到了一位摄影家,在这部电影后面的人生经历和创作之路。