甘肃省养牛业现状调查与分析

赵芳芳,李少斌,郭艳丽,罗玉柱,胡 江

(甘肃农业大学 动物科学技术学院/甘肃省草食动物生物技术重点实验室/甘肃省牛羊基因改良工程实验室,甘肃 兰州730000)

1 调查背景介绍

1.1 甘肃省地理位置及气候特征

甘肃省地处我国西北内陆中腹地带,位于黄土高原、内蒙古高原和青藏高原的交汇处(东经92°20′~108°42′,北纬32°31′~42°50′之间)。地势自西南向东北倾斜,境内平均海拔1 400m以上,相对高差200~1 500m。全省面积45.44万km2(占全国总面积的4.7%),其中山地和高原约占60%,川区和沙漠平原区约占40%。构成独具特色的六大地形区域:陇南山地区、陇中黄土高原、祁连山地、河西走廊、北山山地、甘南高原。甘肃省气候类型复杂,大部分地区干旱,少雨且蒸发量大,年平均降水量40~800mm,降水量由东南向西北递减,蒸发量由东南向西北增大。全省平均气温0℃~14℃,年、日温差较大[1-2]。

1.2 甘肃省草食畜牧业概况

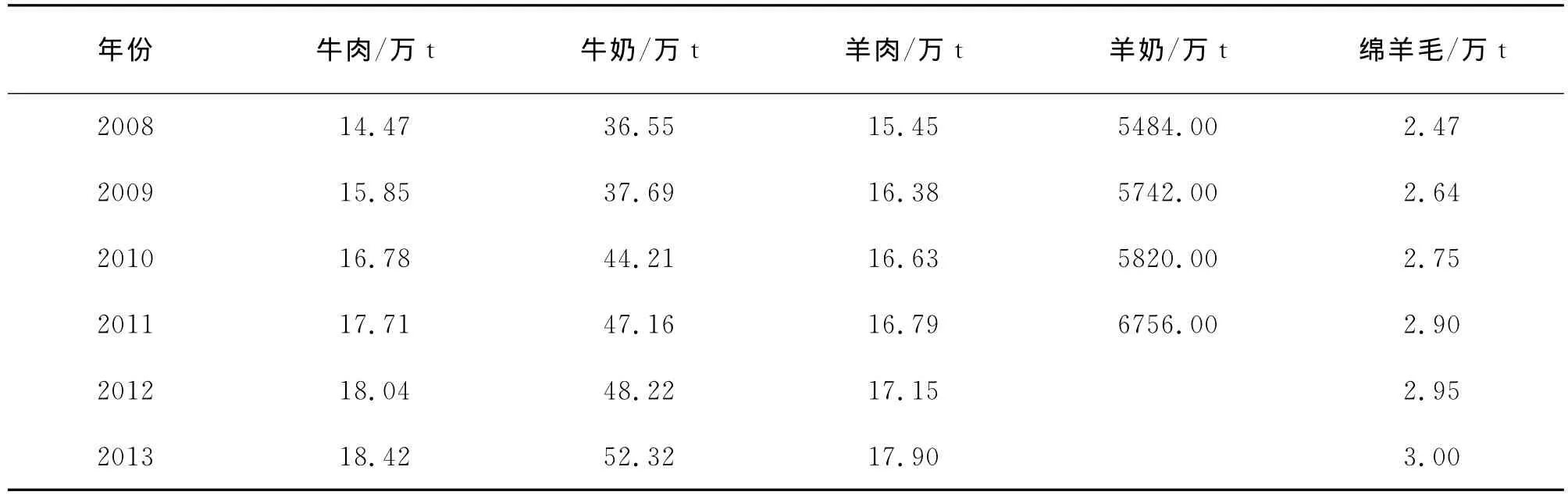

甘肃省地处我国农牧交错地带,拥有广袤的天然草场,是全国五大牧区之一(新疆、内蒙古、西藏、青海、甘肃)。畜牧业在全省农牧业中占有很高的比重,据统计牧业产值占全省农、林、牧、渔业总产值的1/3[3]。随着我国农业产业结构不断的升级及惠农政策的不断推进,甘肃省的农牧业也经历了重大的转型升级。草食畜牧业成为农牧业发展的重点,在强化农作物秸秆和草地资源利用的基础上,不断提高规模养殖水平,推进农牧业产业结构调整,促进农牧业产业升级。从产业布局上,初步形成了区域特色相对明显的陇东肉牛产业带(肉牛存、出栏占全省20.8%和31.7%)、河西肉牛产业带(肉牛存、出栏占全省27.1%和30.1%);以河西中、南部的甘南、临夏、白银、定西和张掖为主的肉羊生产区。从产品产量、品质来看,全省草食畜产品产量和品质得到提高[4]。2008年至2013,全省牛羊业饲养及畜产品生产情况见表1和表2。

表1 2008年-2013年甘肃省牛、羊饲养情况

表2 2008年-2013年甘肃省牛、羊生产情况

由表1、2可知,随着全省农牧产业的重大转型升级,牛、羊产业发展势头良好。2008年-2013年牛、羊饲养量和畜产品产量逐年增加,与2008年相比,2013年牛饲养量增加13.81%、羊饲养量增加15.48%;与2008年相比,2013年牛肉产量增加21.44%、羊 肉 产 量 增 加 13.69%、牛 奶 增 加43.15%、绵羊毛增加17.67%。

1.3 调查的目的和意义

甘肃省是我国五大牧区之一,草畜产业具有较好的基础。近六年来,养牛业发展迅速,2013年全省总饲养量达672.52万头,牛肉产量18.42万t。然而,由于受多种自然因素的制约(地理位置、经济发展水平、资源构成、地域文化等),部分地区经济发展缓慢,农牧民生活困难。草畜产业虽然是我省的优势产业,但其优势却未得到充分体现,较国内先进地区仍有很大差距[5]。本文主要通过收集甘肃省农牧厅的统计数据、问卷调查和实地调查的方式,对全省的养牛现状进行全面调查,详细了解我省养牛业的产业布局、饲养品种及养殖规模、基础设施与设备、饲草料种植和利用、饲养管理、畜产品开发、养殖需求等情况,分析存在的问题并提出建议,以期为我省养牛业的发展提供理论数据及技术支撑,同时也为其他草畜品种的现状调查提供思路。

2 调查内容及分析

2.1 调查时间

2013年7月-12月。

2.2 调查地点

甘肃省境内。

2.3 调查方法

主要通过收集甘肃省农牧厅的统计数据、问卷调查和实地调查的方式,对全省的养牛现状进行全面调查。

2.4 调查对象及分析

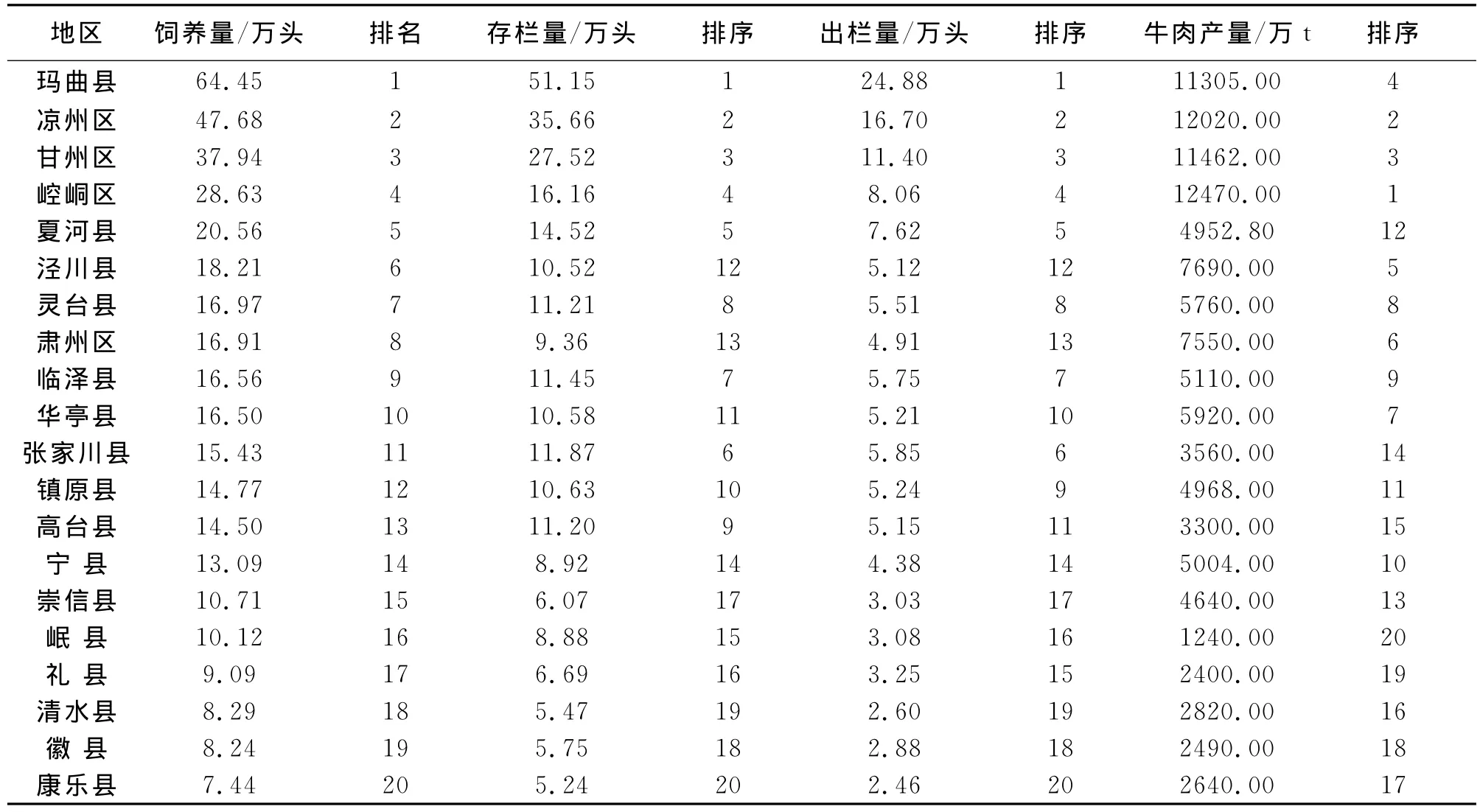

2.4.1 甘肃省牛产业布局“十一五”以来,在全省各地紧紧围绕省委、省政府提出的加快发展畜牧业的要求下,甘肃省养牛业不断发展,逐渐形成了以城郊奶牛重点发展区(城市——兰州、天水、武威、张掖、酒泉、嘉峪关、平凉等大中城市的周边地区)、陇东、河西和临夏农区商品肉牛开发区(建设董志塬肉牛基地和关山肉牛基地等)、牧区草地牦牛发展区(甘南、武威等地区在发展牦牛肉的基础上,大力开发其他产品,充分利用这一特色品种)、定西、陇南、天水一般发展区(今后应以发展肉牛为主)全省的牛产业布局;同时,实现牛羊产业大县的建设,优化畜牧业内部结构,目前已确定全省养牛大县20个,存栏、出栏分别占全省的60%和71%。

2.4.2 饲养品种及养殖规模 甘肃省饲养的品种主要为黄牛、改良黄牛、秦川牛、西门塔尔牛、中国荷斯坦奶牛、天祝白牦牛、大通牦牛等[6]。

在政府的大力扶持下,逐步形成了现代养殖企业+标准化规模养殖小区(合作社)+农户散养的生产方式。并于2007年由甘肃省农牧厅制定了甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法,明确了养殖场、养殖小区的建设标准以及养殖规模等(奶牛养殖场规模为存栏奶牛100头以上,肉牛为饲养繁殖母牛100头以上或年出栏肉牛200头以上;养殖小区要求最低饲养规模为饲养繁殖肉牛或奶牛100~150头,或者年出栏肉牛300~500头)[7]。2008年以来,每年新建规模养殖场(小区)1 000个,截止2013年,建成肉牛规模养殖小区1 777个,奶牛、肉牛规模养殖比例达到71.5%和40%,创建部省级养牛示范场88个。随着农村产业结构的调整,农区已成为全省牛肉的主产区。2012年农区及半农半牧区牛饲养量占全省80%、出栏占83%。

表3 2011年甘肃省养牛大县饲养情况

2.4.3 基础设施与设备 在饲草料加工方面,目前,全省建成100-500m3为主的中小型青贮窖294.8万m3,仅此一项转化玉米秸秆近300万t,秸秆加工利用率较2008年提高10%左右。同时,也开展了秸秆机械加工利用试点,建立以农机大户为主的流动性秸秆收集处理和加工服务点22个。但是,对于农牧区及半农牧区来说,养殖环境相对较差,基础设施落后,在水、电、路等方面与发达地区差距较大。河西养殖小区发展快,实现了人畜分离方式;陇东、陇南和一些土地面积紧张的县区,小区建设尚处起步阶段,而且养殖小区布局不尽合理,饲草料加工、草料储备和废弃物处理设施不完善,饲养环境卫生难以保证。还有一部分养殖小区设计规模大,缺乏流动资金,入住农户少,实际养殖规模小,许多畜舍及设施闲置,造成资源的严重浪费。还有一些养殖小区距村庄、道路较近,人流、车流和物流频繁,人畜健康时刻受到威胁。

2.4.4 饲草料类型及利用方式

2.4.4.1 粗料类型及利用方式

1)粮食作物等的副产品

甘肃省粮食作物品种有小麦、大麦、玉米、青稞、荞麦、高粱、水稻、洋芋和豆类等20余种,其中小麦种植面积占50%以上。副产品包括作物秸秆,例如小麦秸秆、玉米秸秆、青稞草、豌豆秸秆、大麦秸秆、燕麦秸秆、马铃薯茎叶等。据统计,1kg稻米可产生1.5kg稻草,1kg小麦可产生1.5kg麦秸,1kg玉米可产生4kg玉米秸秆。2008年全省农作物秸秆1 633万t,其中玉米秸秆780万t,小麦秸秆408万t;2010年全省秸秆饲料资源总量为1 790万t;2011年全省农作物秸秆、糠麸等粗饲料达到2 800万t,其中玉米秸秆1 400万t、小麦及其他农作物秸秆和糠麸达到1 650万t;2012年以后,玉米播种面积达到4.4万hm2以上,玉米秸秆可达1 600万t。预计到2015年,全省秸秆量将达到2 000万t以上。

2)牧草

甘肃省现有牧草场0.18亿hm2,居我国第五位(我国第二次土地调查数据显示甘肃省现有草地0.14亿hm2,占我国草地面积的4.94%),有天然草场、人工草场和半人工草场三种。天然草场主要分布在甘南草原、祁连山地、天祝和河西走廊等地。人工草场面积达到147.5万hm2,其中多年生面积120.5万hm2,一年生面积27万hm2,居全国第二位,其中紫花苜蓿留床面积65万hm2,居全国首位。牧草种类较多,常见品种有紫花苜蓿、红豆草、披碱草、三叶草、燕麦、毛苕子等;还有无芒雀麦、老芒雀麦、克氏针茅、短花针茅、紫花针茅、扁穗冰草、芨芨草、冷蒿;毒草有醉马草、狼毒草等。

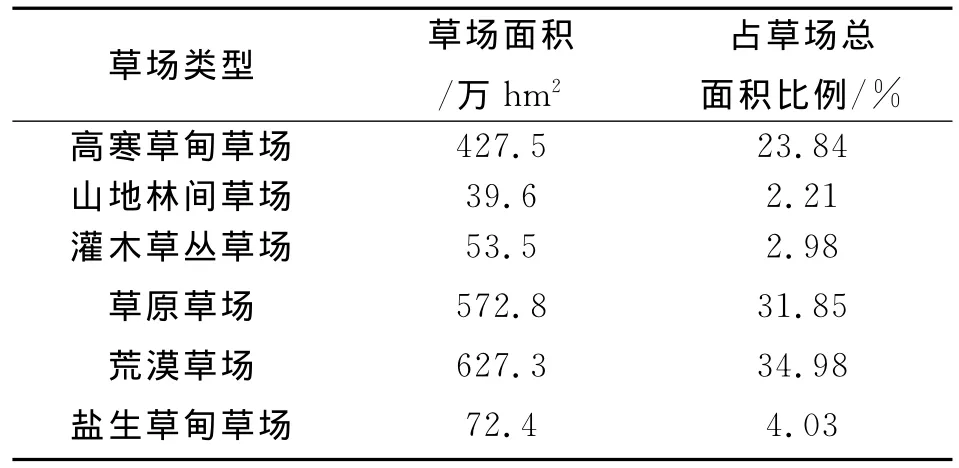

由表4可知,在全省不同类型草场分布中,面积最广的是荒漠草场,占全省草场面积的34.98%,该草场是草原向荒漠过渡的一种类型,生产力很低,以旱生多年生草本为主,每公顷产鲜草0.75~1.87t;其次是草原草场,占全省草场面积31.85%,该类型草场产量高、质量好,适合割草和放牧,牛羊等牲畜喜食,易上膘;然后是高寒草甸草场,面积为47.5万hm2,占全省草场总面积的23.84%,该类型草场年平均鲜草产量273kg/667m2,总贮草量约175kg,平均牧草利用以50%计,约可载畜600万羊单位。灌木草丛草场和山地林间草场在全省草场面积分布中相对较小,与草地相比,生长期长,再生性好,冬春枝叶保存率高,可作为牲畜抗灾备荒饲草。

表4 甘肃省草场面积分布(万hm2/%)

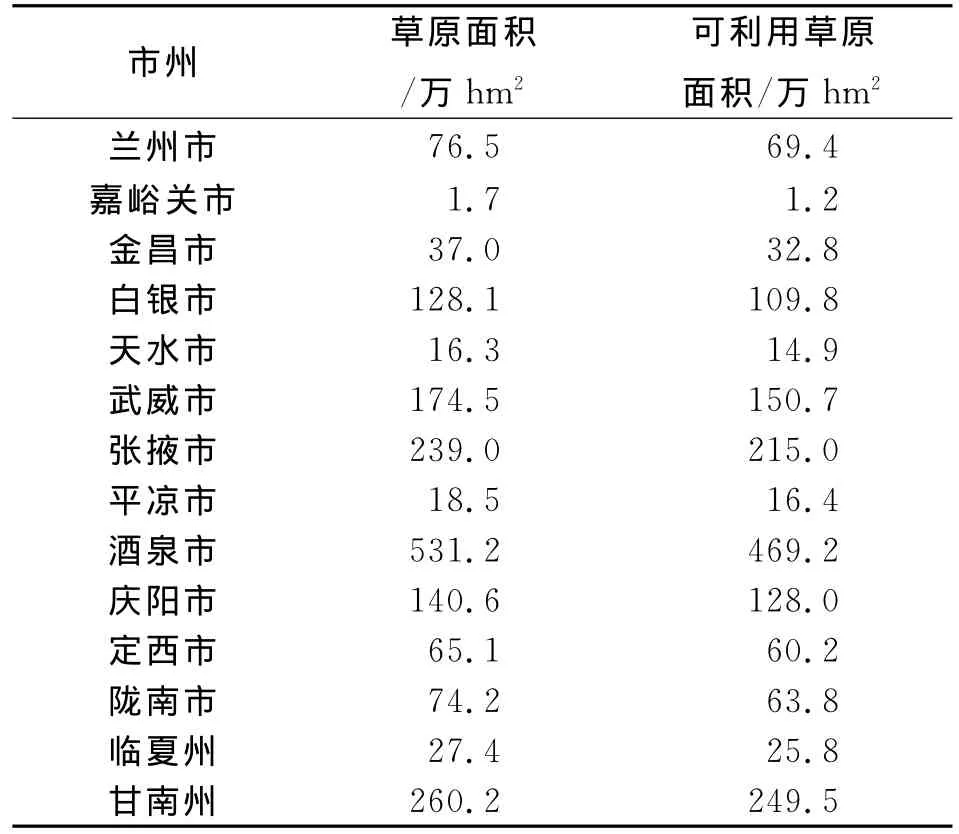

表5 2012年甘肃省草原资源分布情况

在粗饲料的利用方式上,大多数养殖散户对秸秆和其他粗饲料进行简单的物理处理,例如切短、粉碎或者浸泡等,与精料混合饲喂或者单独饲喂。而大多数养殖企业或规模较大的养殖户,对秸秆和其他粗饲料多采用青贮、氨化、揉丝打捆等技术加工调制。截止目前,全省秸秆利用率不足60%。2008年,全省饲料化利用秸秆量750.77万t,约占秸秆资源总量的45.97%;2010年饲料化利用量850万t,利用率47.50%(主要以玉米、小麦秸秆为主,占利用量的77.38%);预计2015年,秸秆饲料化利用量达到1 300万t,利用率达到65%。

2.4.4.2 精料类型及利用方式

甘肃省的耕种作物主要以玉米、小麦、大豆、大麦、燕麦等,经济作物主要包括胡麻、油菜、棉花、葵花等(加工副产品胡麻饼/粕、菜子饼/粕、棉籽粕、葵花饼/粕可作为牛的精料)。在精料的利用方式上,一方面,规模化养殖企业(养殖场)大多采购饲料原料,自行加工粉碎,按照不同品种不同生长阶段牛的营养需要配制日粮。而规范化的养殖企业或养殖场直接将精料和粗饲料利用大型TMR混合机混合后饲喂;另一方面,大多数散养农户根据当地的种植特点,自家耕种粮食及经济作物,将成熟后的部分作物作为饲料,物理处理后(大多数农户)自行配置牛的饲粮,只有极少数的农户按照不同品种和不同生长阶段牛的营养需要配制饲粮。

2.4.5 饲养管理 规模化养殖企业(养殖场)在厂址的选择、圈舍的建造、基础设施和设备(例如青贮窖、大型混合机、挤奶设备等)的配备、系谱记录、饲粮配制、疾病防治等方面管理较科学、合理。而由于散养农户的饲养管理知识掌握的相对较少、资金和养殖人员(家庭成员外出务工)比较缺乏,在饲养管理问题上相对散乱。

2.4.6 畜产品开发 近年来,我省的养牛业发展迅速,取得了较好的成绩,但是农区饲养占据产业主体,其弊端是个体散养,分散经营,导致产品(牛肉、牛奶)不能够满足常年的市场供求;缺少标准化、产业化的肉牛示范龙头企业以及生产加工企业;产品相对单一、缺少优质名牌产品,附加值较低[7];乳产品加工企业设备落后,产品档次一般。

2.4.7 养殖需求 在调查中发现,我省广大的散养农户养殖热情相对较高,渴求科学合理的饲养管理技术和农作物秸秆的加工利用方法,希望当地的畜牧兽医管理部门能够组织大专院校的专家开展技术培训。同时,也盼望政府能够加大扶持力度,在政策和资金上扶持农户扩大养殖规模(例如贷款政策等),改善基础设施和设备,提供产品销售的合理渠道等。对于规模化的养殖企业或养殖场,较渴望和高等院校或科研院所开展校企合作,有效转化成果。

3 存在的问题及建议

3.1 产业化程度相对较低,应科学规划产业发展格局

甘肃省养牛业的产业化程度相对发展地区较落后,首先表现在规模化程度较低:全省规模化饲养比重小,散养比例仍在60%左右,大多数规模养殖场(小区、合作社)设施条件简陋,标准化生产水平低;其次是产出水平低:多数生产者仍然沿袭着传统经验养殖方式,生产周期长,出栏率不高;再者是产业化程度低。大型龙头企业数量少、规模小、示范带动能力不强、品牌效应不突出,产业链条不完整,产业仍处于原料生产者地位。

为了确保我省养牛产业的稳健发展,应因地制宜,科学确定养殖专业合作社(小区)、家庭牧场养殖密度和规模,加快推进传统养殖场和低层次养殖小区的规模化改造;着力推进标准化生产,逐步形成以大型龙头企业为引领、养殖合作组织和中介服务机构为纽带、适度规模养殖户为中坚力量的产业发展格局[8]。充分发挥现代养殖加工企业的示范引领作用,增强品牌创建和开拓市场能力[9]。

3.2 基础设施落后,应加大资金支持力度,强化基础设施建设

近年来,甘肃省实施了草地建设、饲草料建工机械建设和圈舍建设等工程,有效改善了畜牧生产条件,但与养牛业发达地区相比,还存在着较大的差距。在未来的发展中,政府应该按照区域自然条件及养殖基础,合理规划和布局养殖小区的建设,同时完善养殖小区的配套设施,例如提高水质合格率、电网改造升级等[10]。加大对饲草料机械设备的资金投入,积极培育饲草料加工龙头企业。

3.3 草原生态环境破坏严重,需加强草原管理和建设

甘肃省草地资源退化现象严重,全省天然草原90%以上出现不同程度退化,重度退化、沙化、盐碱化,草原面积占可利用草原面积33%,加之农牧民把增加畜产品和经济收入的期望定位在扩大牲畜数量上,掠夺式生产造成草场超载过牧,产业发展基础日趋脆弱。

为从根本上解决草场退化,首先应该严格执行《草原法》,建立完整的执法体系,追究越权审批者的责任,严厉打击乱垦滥开者和破坏草场者;其次积极落实草原保护制度、草畜平衡制度和禁休牧制度,以草定畜,严禁过度放牧,同时加大对草原保护的宣传力度,树立牧民的草原生态优先意识;然后要加大退牧还草还林等生态工程建设力度,积极探索生态效益补偿机制,大力提高牧民从草原生态保护和建设中收获的份额[11]。

3.4 饲草料开发利用不足

目前,全省秸秆等饲草料利用的配套设施还不完善,整体利用率较大,研究与推广脱节,使得大量资源浪费;部分散养户对秸秆高效利用认识不足,仍然沿袭着传统粗放养殖方式,秸秆加工利用水平低;饲草料开发模式单一,玉米秸秆整株带穗青贮技术推广应用比重低,优质牧草与秸秆混合青贮技术尚处起步阶段。

各级政府部门应加强饲草料利用和保护环境的宣传力度,充分利用新闻媒介等的导向作用,广泛开展宣传活动,从根本上提高农牧民利用秸秆等饲料资源的认识,减少饲草料资源浪费和焚烧等对环境的破坏[12];同时积极探索不同类型秸秆加工利用新模式、新途径,努力提高秸秆综合利用率;建立饲草料综合利用示范点和示范加工基地,大力培育饲草料加工龙头企业和合作组织,提升产业组织化水平和带动能力[13]。

3.5 农牧民养殖技术薄弱,建议完善技术服务体系

由于甘肃省的自然地理特点及区域特色,部分牧民受教育程度低,畜牧业发展的一些新的技术、新的方法很难推广,科学的养殖手段得不到落实,养殖从业人员中真正掌握了科学养殖知识及技能的数量不足50%,“靠天养畜”的观念仍十分突出。因此,应该完善技术服务体系提高农牧民的科技素质。一方面,聘请农业高等院校或科研院所的的生产专家,进行相关的技术培训和指导。涉及的内容主要包括,饲养管理、饲料配制、圈舍设计、人工受精、饲草料加工技术(青贮、微贮、氨化等)、疫病防治等方面,全面丰富当地农牧民的科学养殖知识,提高科学养殖水平。另一方面,各乡镇畜牧兽医部门,要组织其技术骨干,深入养殖第一线,现场指导和培训农牧民关于防疫、养殖、管理等方面问题。同时,要将技术服务的范围、内容、责任到人,制定技术服务规范和技术服务考核指标,切实为养牛户搞好服务,培养造就更多有文化、懂技术、会经营的新型农牧民。

[1] 李兴江.甘肃省民族地区经济发展理论[M].北京:人民出版社,2004.

[2] 扈家昱.甘肃省水文站网发展历程及现状分析[J].甘肃水利水电技术,2010,46(7):15-16.

[3] 李燕.甘肃省在西部大开发战略中的机遇、挑战与对策研究[D].上海:上海交通大学,2002.

[4] 周绪正,阎萍,殷宏等.甘肃省肉牛产业发展现状与解析[J].中国草食动物科学,2014,34(4):69-72.

[5] 杨泽霖,张利宇.我国肉牛产业发展现状及建议[J].中国畜牧杂志,2012,48(8):5-8.

[6] 万占全,周生明,任崯凭.甘肃牦牛产业发展现状与前景[J].中兽医医药杂志,2009(1):43-44.

[7] 任崯凭.我省养牛业发展现状与对策[J].甘肃农业,2000(2):30-36.

[8] 黄全成,周邦贵,任崯凭.对推进甘肃农业产业结构调整的思考[J].甘肃农业,2007,(5):7-9.

[9] 何永涛.做好新品种开发示范促进肉牛产业健康发展[J].现代畜牧兽医,2010,(3):13-15.

[10] 马君峰.牛羊养殖小区规划建设原则及应该考虑的因素[J].河南畜牧兽医,2011,32(10):25-26.

[11] 韩天虎,王汝富,王俊梅.甘肃发展草产业优势分析与对策[J].草业科学,2005,22(9):66-70.

[12] 董卫民,王宏.秸秆饲料开发利用现状及前景[J].中国奶牛,2001(5):26-27.

[13] 权金鹏,甘辉林,顾新民等.张掖市玉米秸秆饲料化利用高效运行模式的探索与实践[J].中国牛业科学,2014,40(2):57-60.