城镇化进程中的农民工犯罪时空结构探析

——以G省农民工为例

谢 宇

城镇化进程中的农民工犯罪时空结构探析

——以G省农民工为例

谢 宇

农民工作为新市民日益成为城镇化大舞台的主角,数以亿计的农民正从乡村传统的熟人社会涌向城镇的陌生人世界。与此同时,农民工犯罪越轨问题也成为当前我国城镇化进程中必须认真研究和解决的一个十分严峻的社会问题。随着社会学研究的时空转向,时间、空间与犯罪行为、类型之间的相互关系的研究也逐渐成为犯罪预防与控制领域的一个热点议题。本文从时空结构的视角出发,基于对G省务工农民工和服刑农民工调查的实证材料基础上,对这两个群体的社会人口学特征进行了比较研究,并运用多重对应分析方法对服刑农民工的犯罪时间、空间情境进行了深入分析。研究发现,服刑农民工与务工农民工不仅在社会人口特征上存在着诸多差异,而且时空因素的差异对不同群体的服刑农民工的犯罪行为有显著影响,使其呈现出一定的时空聚集性。因此,本文认为在流动人口犯罪防控方面,有必要加强时空预防与治理上的针对性。

农民工;时间;空间;聚集性;犯罪

一、问题的提出

农民工是我国城镇化进程中涌现出的新型产业工人群体。①谢建社:《新产业工人阶层:社会转型中的农民工》,北京:社会科学文献出版社,2012。伴随着改革与开放的时代巨变,广大农村劳动力正沿着从农民到农民工,再由农民工到产业工人,最终实现市民身份转变的“中国路径”②刘传江:《中国农民工市民化研究》,《理论月刊》,2006(10)。,步履蹒跚地继续着市民化的历史进程。然而,由于“身份-权利-待遇”③杨敏:《三元化利益格局下“身份-权利-待遇”体系的重建——走向包容、公平、共享的新型城市化》,《社会学评论》,2013(1)。体系的差异、城市社区认同感和归属感的缺失以及城乡统筹制度与社会公共服务体系滞后等因素导致农民工面临融入与脱嵌的两难处境。一时间,农民工群体犯罪越轨问题已经成为当前我国城镇化进程中的必须认真研究和解决的一个十分严峻的社会问题。根据第五次全国人口普查的数据显示,外来人口犯罪占比已经由1979年的3.5%上升到2002年的85%。④吴鹏森、章友德主编:《城市化、犯罪与社会管理》,北京:社会科学文献出版社,2013。笔

者在G省多所监狱的调查也印证了这一点,以G省P①根据学术规范,本文对所涉及的监狱名称进行了匿名处理。监狱为例,该监狱2011年在押服刑人员2723人,其中农民工人数1714人,占总服刑人员的63%。所以,农民工犯罪的频发和高比例的犯罪率不得不引起社会各界的高度重视。

近年来,在犯罪预防与犯罪控制研究领域,空间、时间与犯罪行为之间的相互关系成为学术界研究的一个焦点外。②Lersch,K.M.Space,Time,and Crime ( 2nd ed.). Durham,NC: Carolina Academic Press, 2007.众多国内外的学者纷纷从不同角度探讨时间、空间对犯罪者行为、犯罪过程、结果的影响进行了研究外。③国内学者进行此类相关研究的代表人物及著作主要有祝晓光:《论犯罪地理学》,《人文地理》,1989(2);张宝义:《城市农民工犯罪的时间规律及分析——以天津市为背景的研究》,《中国人民公安大学学报(社会科学版)》,2006(1);王发曾:《我国城市犯罪空间防控研究二十年》,《人文地理》,2010(4)。然而,将时间、空间要素引入农民工犯罪研究的文献并不多见。事实上,农民工作为我国城乡二元结构下的特殊产物。无论是从时间还是空间的角度看,农民工群体都是当前我国时空跨度最大的一个群体。所以,针对农民工犯罪问题的时空研究显得尤为必要。

本文基于笔者于2013年,在G省多所监狱调查所获得的实证材料,通过多重对应统计分析对服刑农民工犯罪时间、空间情境进行探讨。本文不仅重视对监狱在押服刑农民工(后文简称“服刑农民工”)群体的研究,也注重与一般务工农民工(后文简称“务工农民工”)之间的比较。通过对比寻找到这两个群体在“时空”环境中的差异。最后,通过绘制农民工犯罪的时空分布图探讨在城市化进程中,如何针对犯罪“热点”时刻、“密集”地区进行有效的犯罪预防和控制。

二、抽样方法及测量指标

(一)研究目的及方法

本研究主要目的是通过构建服刑农民工犯罪的时空矩阵,探析服刑农民工与务工农民工之间的社会人口学差异,剖析服刑农民工在犯罪时间、空间、犯罪行为类型上的聚集性特征,以及农民工犯罪的时空聚集性与其人口社会学元素的关联性,从而有助于提出针对农民工犯罪防控对策。为此本研究采用横截面定量研究方法,在G省三所监狱内抽取适当的调查对象,通过结构化的调查问卷收集服刑农民工的相关资料,并对收集到的数据资料进行相应频数、相关、聚类、多重对应等统计分析。

(二)抽样方法及数据介绍

1.服刑农民工样本及抽样方法

2013年笔者因为承担了国家社会科学基金重点项目“加强对新生代农民工群体和城镇流动人口的服务和管理研究(12AZD026)”中的部分研究任务,前往G省的三所监狱开展针对服刑农民工的第二次监狱调查。

在针对服刑农民工样本进行抽样的过程中,首先需要对G省监狱进行抽取。调查发现,G省内共有10所监狱,其中6所省属监狱,4所市属监狱;按照关押罪犯性别分类,在10所监狱之中,9所男子监狱,1所女子监狱。考虑到性别的影响和样本的全面性,省内唯一的1所女子监狱(W)首先被抽取;同时,省属(P)、市属(C)的男子监狱,各被随机抽取1所。在第一阶段共有3所监狱被选出。

其次,对被抽取监狱中的服刑农民工进行分层抽样。该部分的抽样过程于2013年7月至8月之间,在G省的C、P、W监狱完成。三所监狱的抽样过程大致相当,在此以G省C监狱抽样过程为例,进行简单介绍。C监狱截止到2013年1月1日,在押服刑人员3109人。在押服刑人员中年龄最小的18岁,最大的95岁。其中,1980年以后出生的服刑人员占总服刑人员的63%。根据户籍判断,在押服刑人员中81.37%(2530人)属于本文所指的农民工。此外,C监狱的在押服刑人员来自全国19个省、市、自治区,其中以来自广东、广西的人员居多。由于研究资源所限,本研究计划在C监狱中抽取300名服刑农民工,依据概率抽样的分层抽样原则,先以C监狱全部在押服刑农民工的名册为总体抽样框,依据各个监区的人数占C监狱在押人数总数的比例,以各个监区为分层标准,在各个监区内进行系统抽样。各个监区内,犯罪农民工名册排序属于自然状态排列,以8为样本间隔距离,随机选取抽样第一个单位,采取直线等距抽样的方式,直到所抽取的样本编号回到抽样起点或达到监区内所需抽取的样本量。最终,由于监狱管理的特殊性,我们实际抽取到297个样本。

最后,是问卷的派发与回收。在监狱管理部门的帮助下,被抽取的服刑农民工按10人一组或20人一组,在狱警的看押下到指定地点进行问卷填答。本研究共抽取到服刑农民工样本938人,问卷回收率100%。①由于监狱调查的特殊性,被访者都是在监狱管理方的硬性规定下参加调查的,所以整个过程比较顺利,问卷也得以全部回收。其中12名调查对象未能完整填写问卷,该份调查问卷被评定为废卷,最后得到服刑农民工有效问卷数为926份,问卷有效率为98.7% (926/938)。针对某些调查问卷中个别问题存在的漏填情况,在充分利用样本信息的基础上,采用均值替代、回归算法、EM算法对缺失值进行填充。有效问卷中,男性为539人,女性为333人,被访时年龄均值为26岁,标准差为3.83。这样的性别及年龄结构大致与G省所掌握的服刑人员年龄、性别结构相当,所以样本具有较强的代表性。

2.务工农民工样本及抽样方法

为了考察服刑农民工与务工农民工群体之间的差异。在2013年8—9月间,课题组在A市总工会的帮助下对该市的务工农民工进行了抽样调查。

首先,以A市内各区为单位进行抽样,从A市12个区级行政单位中,随机抽取3个区。然后,在以所抽取区内的企业为单位进行抽样,从中随机抽取一部分企业。最后,在所抽取的企业中,以农民工员工的工号为顺序,进行系统抽样,抽取调查对象。

务工农民工群体中有762名农民工被抽取,下发762份问卷回收713份问卷。其中101份调查问卷因缺失值较多而被剔除。最终获得问卷有效率为80.3%(612/762)。针对某些调查问卷中个别问题存在的漏填情况,在充分利用样本信息的基础上,采用均值替代、回归算法、EM算法对缺失值进行填充。

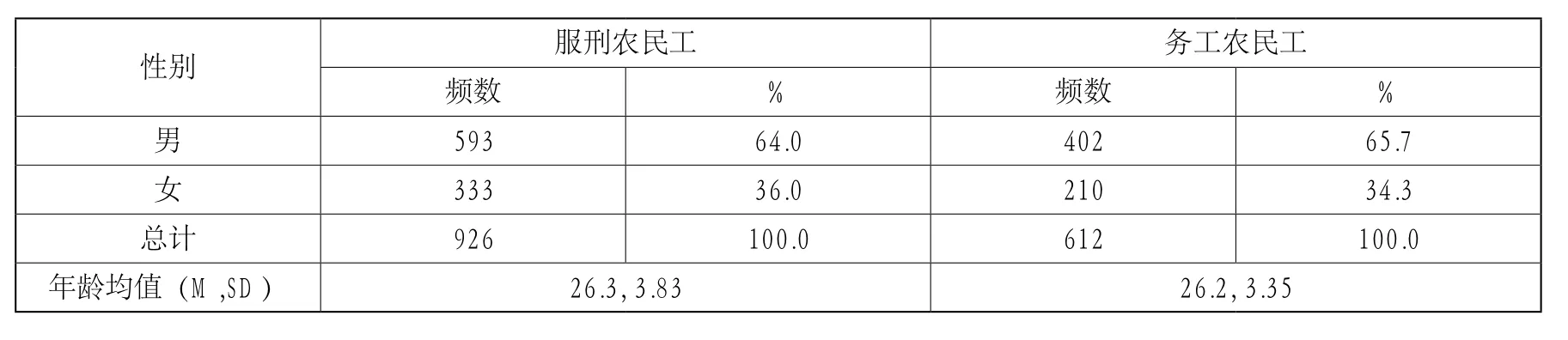

表1 服刑农民工与务工农民工性别分布和年龄均值(2013年)

为了使服刑农民工与务工农民工的多维度比较具有统一的比较基准,先对两群体有效样本的性别分布和年龄均值进行比较。由表1可见,两个群体中男女性别分布大体相当,男性所占比例为64%~66%,女性所分比例34%~36%。卡方检验显示,X2=0.272,P=0.602>0.05,表明服刑农民工和务工农民工样本在性别分布上不存在显著差异,两个群体男女性别分布一致。运用T检验对两个群体的年龄均值进行检定,T=-0.280,P=0.765>0.05,表明服刑农民工和务工农民工样本的年龄均值没有显著差异。由此可见,在性别分布和平均年龄上,服刑农民工群体和务工农民工群体相一致,两个群体具有相同的性别和年龄基准线,群体之间具有可比性。

(三)主要测量指标

1.犯罪空间

在犯罪学的研究中,空间一般表示范围(自然和行政)或定位,它包括两个类别的“空间”:区域(场所)和地点。①Block,R.L.,& Block, C.R. Space,Place and Crime : Hot Spot Areas and Hot Places of Liquor-related Crime. In J. Eck & D. Weisburd( Eds.), Crime and Place. Monsey, NY : Willow Tree Press, 1995: 145-184.地点指个人或某一个点在具体空间中的具体位置,而区域比地点的范围要大得多,表示更大的地理范围,例如外来人群的聚居区、城市的商业区与工业区、城市的区级行政单位等。空间与空间之间的划分,经由边界来确定。而边界的界定,可由正式的、客观的标志来进行划分,例如城市常见的道路指示牌、社区名称、大院的外层围墙等;同时,空间的边界亦可能以非正式的形式存在而略显得并非那么一目了然。空间非正式的边界,往往依托于个人主观认知、内在的体验和心理地图,例如,城市的商业区内部亦有大量的住宅小区,但人们认为那个地区就是“商业区”。 此外,空间所体现的属性并非简单地将在内的个体空间相加,而是空间具有聚集性和不同于空间内个体的特质性,例如,当我们在一条满是酒吧、歌舞厅的霓虹闪烁的街道上的感觉,显然不同于你对街道上某一个娱乐场所的感觉。

“区域”(场所)和“地点”的划分在我们研究农民工犯罪问题时是具有现实意义的。从我们对服刑农民工的调查来看,服刑农民工往往不能精准地回忆自己的犯罪地点,只能对犯罪的场所有个大致的描述。所以,课题组在问卷调查的时候主要关注犯罪的区域(场所)。在问卷设计的过程中,我们借鉴芝加哥学派对犯罪地带的理论划分,将犯罪区域②对于多次作案的农民工,本研究中选择了其最后一次作案空间作为分析的依据,犯罪时间、犯罪类型和犯罪时的年龄依照此规则。划分为:住宅区(受害者住所附近、自己住所附近)、学校周边、娱乐场所附近、商业区附近、工业区附近以及其他地方。

2.犯罪时间

时间是犯罪学研究中的另一个重要考量因素,对于研究时间与犯罪行为发生之间的关系,有学者将其称为时域分析法(Temporal analysis)。③谢建社、刘念、谢宇:《青少年犯罪的时空分析——来自广东省未成年人管教所的调查》,《中国人口科学》,2014(3)。

对犯罪时间的考量,有两个概念需要特别注意:犯罪发生的时间点与犯罪行为发生的时间段。④Gottlieb,S., Arenberg,S.,&Singh,R. Crime Analysis: From First Report to Final Arrest. Montclair,NJ : Alpha Publishing, 1994.一般情况下,时间点对犯罪行为的描述要更加精确,犯罪发生的时间段则相对要模糊一些,覆盖的时间范围也更加宽泛。而在犯罪学的研究中一般都运用犯罪发生的时间段来描述犯罪行为,一方面是由于受害者和犯罪者很难回忆起准确的犯罪发生时间;另一方面,在学术研究中时间段更加容易集中展现犯罪与时间之间的

关系,而具体的时间点则包括在时间段之内,但由于过于细致而使得犯罪与时间之间的关系难以显现。

本文中,问卷调查部分主要针对的是农民工犯罪行为发生的时间段进行考察。韦拉尼和朗斯恩曾在其研究中指出一天内的某个时间段、月份、季度、年份、季节变化,甚至满月时期,都可能与犯罪行为的发生有显著的相互联系。①Vellani,K.H.,&Nahoun,J.D. Applied Crime Analysis. Boston,BA:Butterworth-Heinemann, 2001.同时,借鉴国内学者的研究发现②张宝义:《城市农民工犯罪的时间规律及分析——以天津市为背景的研究》,《中国人民公安大学学报(社会科学版)》,2006(1)。,本研究将月份作为另一种类型的犯罪时间划分进行到本研究之中,调查数据将对服刑农民工犯罪发生的月份(以自然月份表示)和具体犯罪时间段(划分为0:01—6:00;6:01—12:00;12:01—14:00;14:01—18:00;18:01—24:00,五个时间段)进行分析。

3.犯罪类型

根据张宝义对天津市农民工犯罪的调查分析,农民工犯罪类型主要集中在盗窃、抢劫、故意伤害、强奸等类型外③同上。。根据G省监狱提供的有关资料显示,监狱管理部门将犯罪行为进行了两种分类,即“犯罪类型”和“罪名”。犯罪类型包括:财产型、暴力型、淫欲型、涉毒型、盗窃型,共五类。罪名包括:故意杀人、抢劫、盗窃、非法买卖枪/弹药、故意伤害、(合同)诈骗、强奸、强迫(组织)卖淫、拐卖妇女、绑架/非法拘禁、贩卖毒品、制假造假、交通肇事、贪污受贿、危害国家安全等数十种。

本研究将从犯罪行为(罪名)、犯罪形式以及犯罪类型三个方面对农民工犯罪进行考察。首先,根据监狱方面提供的罪名,农民工可能存在的罪行集中为以下13种:故意伤害(打架斗殴)、偷盗、抢劫/抢夺、制假诈骗、吸毒贩毒、强奸、勒索及非法拘禁、故意杀人、流氓(斗殴/淫乱)、寻衅滋事、诈骗、组织强迫卖淫及其他。其次,农民工的作案方式划分为:单独作案和团伙犯罪两种。再次,农民工犯罪的类型依据犯罪性质可划分为:财产犯罪(盗窃、侵占、抢劫等)、暴力犯罪(杀人、强奸等)、智能犯罪(诈骗、伪造、制造计算机病毒)、风俗犯罪(赌博、流氓、吸毒、卖淫嫖娼等)、破坏犯罪(爆炸、投毒、放火以及故意毁坏公私财物等)五种类型。

4.社会人口学因素

对服刑、务工农民工人口社会学因素的测量,包括性别(男、女);年龄(周岁);婚姻(未婚单身、未婚非单身、已婚同居、已婚分居/异地、丧偶、离异);受教育程度(小学及以下、初中、中专/职校、技校/职高/高中、大专及以上);家乡类型(村、镇、县城、中小城市及大城市);第一次离乡年龄(周岁);收入(最近一期实收薪资)。针对服刑农民工的社会人口特征,本研究还专门考察了以下因素:入狱前职业(党政机关、企事业单位负责人、专业技术人员、办事人员和有关人员、失业等9类);入狱前居住社区类型(商业住宅小区、老街区、城中村、城郊农村、集体宿舍);入狱前居住物业类型(自购房、租房、单位宿舍、借宿亲友、没有固定住所及其他);父辈基本情况(婚姻、文化);入狱前工作年限(2年及以下、3—4年、5—7年、8—10年、10年以上)以及第一次犯罪入狱年龄(周岁)。

三、服刑农民工与务工农民工群体性差异

(一)调查样本基本特征

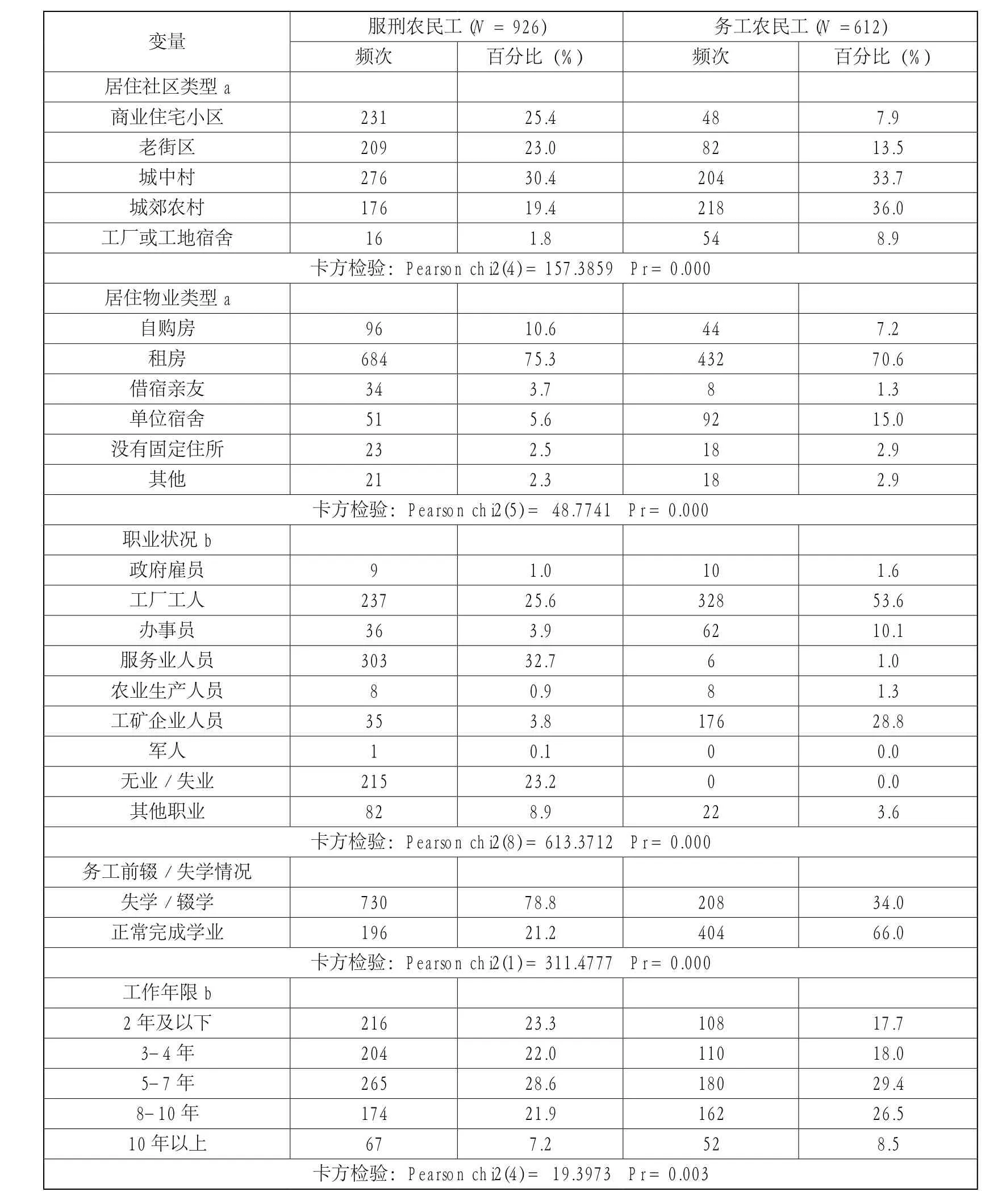

表2是对此次调查所抽取的农民工样本各测量变量的描述统计及其卡方检验分析。

从受教育程度来看,服刑农民工与务工农民工之间存在显著差别。务工农民工绝大多数完成了高中阶段的教育,并有45.6%的务工农民工接受了大专及以上的教育。与之相反的是,81.4%的服刑农民工仅勉强完成义务教育阶段的学习。从小辍学或失学经历会对受教育年限及水平产生很大影响。调查发现,与务工农民工相比,服刑农民工从小有辍学或失学经历的比例竟然高达78.8%,这一比例在同期务工农民工中为34.0%。虽然两个群体的辍学/失学比例都很高,但是服刑农民工的辍学/失学比例是务工农民工的2.3倍。

表2 调查样本基本特征

续表

从自身婚姻情况看,60.0%的服刑农民工处于未婚单身的状态,而已婚同居和非单身的比例仅为32.9%。反之,务工农民工已婚同居和非单身的比例则高达66.0%,是服刑农民工样本群体的2倍。另一点需要值得注意的是,有7%的犯罪样本群体处于异地或丧偶/离异状态,而本次调查中暂未发现丧偶或离异的务工农民工样本。

在个人的收入状况方面,务工农民工普遍好于服刑农民工。调查显示,53.6%的务工农民工平均月收

入可以达到2001—3000元之间,而60.8%的服刑农民工入狱前的收入不足2000元。①两个群体在收入方面的比较会存在这样一个问题,那就是务工农民工往往回忆的是最近一次所获得的收入,可能是一个月前,甚至几天前的事情,而服刑农民工往往回忆的是几年前的收入。即使在其他条件不变的情况下,几年前的收入一般而言会低于现在的收入。一般认为,影响收入最重要的一个因素是职业。单纯从就业状况及职业分布上看,服刑农民工犯罪前无业或失业的比例高达23.2%,职业类别主要局限在商业、服务业(32.7%),大部分的服刑人员都曾经从事司机、厨师、服务员、门卫、理发员、售货员、个体经营者、保姆等职业。而务工农民工的就业十分集中,53.6%的务工农民工的就业集中在劳动力密集型的工厂。大部分务工农民工是普通工人、杂工、电镀工、管件工或专业技术人员(车工、泥工、钳工等)。

从农民工的居住状况看,服刑农民工在入狱前的居住条件普遍好于务工农民工。25.4%的服刑农民工入狱前曾经住在市中的商业住宅小区,而这一比例在务工农民工中仅为7.9%。就物业类型来说,农民工现阶段自购房的比例较小,大部分的农民工都是在城市租房生活。此外,在家乡类型和工作年限这两个方面对农民工犯罪与否没有显著影响。

(二)社会人口因素与犯罪行为

除了上表所涉及的基本情况外,服刑农民工与务工农民工在社会人口因素上的差异也为我们研究农民工犯罪行为提供了重要的线索,这些内容也是以往犯罪研究所普遍提及的内容。

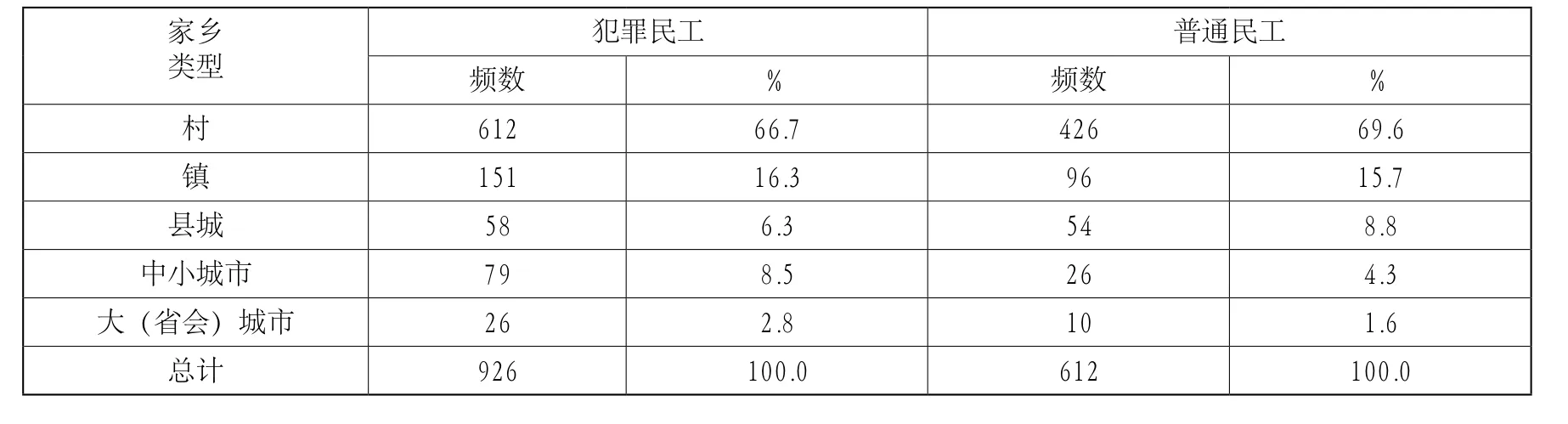

1.家乡类型与离乡年龄

通过对服刑农民工与务工农民工家乡类型的比较发现,样本中的农民工大多来自村镇一级,其中服刑农民工有83.27%的样本来自于村镇,务工农民工来自村镇的样本比例高达85.3%。通过调查发现,样本中服刑农民工来自城市(包括:县城、中小城市、大城市②本次调查的中小城市指的是二三线地区的非省会城市,大城市指的是一线地区及其他地区的省会城市。)的比例高于务工农民工2.9个百分点。具体分布参见表3。

表3 调查样本家乡类型分布列联表

值得注意的是,从离乡年龄看,服刑农民工的离乡年龄普遍早于务工农民工。在16周岁以前务工农民工基本上没有离开家乡,而服刑农民工往往过早地离开家乡流入异地。务工农民工16周岁以前离开家乡的只占了调查样本的8.2%,而服刑农民工这一比例竟高达27.0%,是务工农民工的3.3倍。从图1中我们可以明显地发现,务工农民工大多在成年以后才离开家乡外出流动,18周岁后及以上农民工外出流动的比例占72.6%。而服刑农民工成年以后外出流动的比例只占服刑农民工总样本的37.1%。通过对农民工离乡年龄与是否犯罪的列联表分析并经过卡方检验,表明农民工离乡年龄与是否犯罪之间存在显著相关性。(卡方检验

结果为:Pearson chi2(29)= 162.6600,Pr=0.000)可能的解释是,农民工离乡年龄越晚在家乡接受教育的机会、时间就越多;农民工离乡时如果已经成年则误入犯罪歧途的可能性越小;农民工离乡时间越晚在家乡受到的规范、规制越多,心智也越成熟。

图1 离开家乡年龄分布折线图(单位:%)

2.受教育水平在性别、犯罪行为之间的差异

根据表4发现,从受教育水平上来看,就服刑农民工群体而言,女性的受教育水平普遍高于男性。女性中拥有初中学历的占女性总样本的56.2%,具有中专以上学历的女性占女性样本的25.5%。而85.3%的男性样本只具有初中及以下学历,其中包括31.7%的文盲。与服刑农民工样本形成鲜明对比的是务工农民工群体样本。务工农民工群体中无论是男性还是女性受教育水平都普遍较高,其中男性具有大专及以上学历的占男性样本的51.0%,女性这一比例也达到了35.2%。此外,务工农民工群体中,男性的受教育水平显著地高于女性,在中专、高中、大专及以上学历的样本分布中,男性所占的比分别为63%①该数测算过程如下:受教育程度为中专的男性务工农民工样本频数为80、女性为48,则男性样本占受教育程度为中专的总样本的62.5%(80/80+48),其他数据来源计算方法同上。、64%和73%(女性为37.5%、36.3%、26.5%)。这样更突显出服刑农民工群体与务工农民工群体在受教育程度上的整体差异。

表4 调查样本受教育程度的分性别交叉列表

根据国家统计局人口和就业统计司对2011年全国6岁以上人户分离受教育年限状况的统计结果表明,跨省流动的男性、女性平均受教育年限分别为9.85年和9.57年;省内流动的男性、女性平均受教育年限分别为10.86年和10.51年。按照受教育程度划分的话,跨省农民工中83.7%的男性和76.49%的女性接受过初中及以上的正规教育;省内农民工中83.8%的男性和79.7%的女性接受过初中及以上的正规教育②国家统计局人口和就业统计司:《中国人口》,北京:中国统计出版社,2013,第97页。。国家统计

局的调查结果进一步表明:第一,无论是跨省农民工还是省内农民工,男性的受教育程度都高于女性。这说明,农民工中正常或普遍存在的现象应该是男性受教育水平和年限“双高”于女性。而在本次我们的调查中却发现,农民工犯罪群体的男性受教育水平和时间“双低”于女性。第二,服刑农民工无论是男性还是女性受教育程度都远低于全国平均水平。第三,如果假定小学及以下受教育年限为5年;初中为9年;中专/高中为12年;大专及以上为16年,则可以将样本的受教育水平折算为受教育年限,得到服刑农民工男性受教育平均年限为8.2年、女性为9.3年;务工农民工男性平均受教育年限为13.4年、女性为12.6年。与全国跨省农民工平均受教育年限相比可以发现,服刑农民工男女平均受教育时间均低于全国水平,而务工农民工男女平均受教育水平大幅高于全国水平。

另外需要强调和说明的是,我们调查发现犯罪行为的发生与从小是否有辍学经历显著相关,务工农民工中只有34%的样本从小有辍学经历,而这一比例在服刑农民工样本中高达79%。而在没有辍学经历的总样本中,务工农民工占了67%,服刑农民工仅占33%。

3.父辈家庭结构及抚养情况

本次调查的样本中,普通、服刑农民工是独生子女的分别占普通、服刑农民工样本的9.5%(58人)、8.9%(83人)。对于两个群体而言大部分都出生在非独生子女家庭,这与本次样本的家乡类型相关。本次调查样本来自农村的占总样本的83.5%,城镇只占16.5%。受生育政策及生育观念的影响,导致本次调查农民工非独生子女家庭的样本比例较高。

根据调查结果发现,父母离异对子女是否犯罪有显著影响。服刑农民工父母离异的比例为4.4%,高于务工农民工1.8个百分点(见表5)。目前国际上针对离婚率采取的通用计算方法是粗离婚率即结婚对数除以当期人口平均数。而我们的调查无法得到粗离婚率与全国统计资料进行比较。为了便于比较我们对调查数据进行适当的调整。我们假设样本中独生子女家庭人口数为3人;非独生子女家庭人口数为样本频数乘以兄弟姐妹个数再加上2(父、母)。这样我们得到本次调查涉及的家庭人口总数为7302人。服刑农民工群体的粗离婚率为5.6‰(41/7302);务工农民工群体粗离婚率为2.2‰(16/7302)。这样根据民政部公布的离婚率显示,80年代我国粗离婚率维持在1‰左右①李荣时主编:《1990年中国民政统计年鉴》,北京:中国社会出版社,1990,第269页。,2003年之后粗离婚率加速上升,截止到2012年全国粗离婚率为2.29‰。②中华人民共和国民政部编:《中国民政统计年鉴(中国社会服务统计资料)》,北京:中国统计出版社,2013,第64页。初步推算服刑农民工父辈的粗离婚率是全国粗离婚率的5倍左右③服刑农民工的父辈结婚时间普遍分布于80年代左右,所以本文调查的农民工群体父辈粗离婚应该与80、90年代全国水平相比较。当然这种比较并不十分精确,只是一个相对的估算值。,远高于全国平均水平。

表5 父辈婚姻状况对子代是否犯罪的影响

父母离异直接导致了子女的抚养方式由双亲抚养转变为单亲甚至交由其他家庭成员抚养。在父母离异

情况下,样本中农民工小时候由单亲抚养长大或父母以外的其他家庭成员抚养长大的比例分别为35.3%、26.5%,而这一比例在父母婚姻状况完整的样本中的比例仅为3.2%、5.8%。通过对抚养对象进一步的调查发现,是否是由父母特别是双亲抚养对农民工犯罪有显著影响。务工农民工与服刑农民工从小的抚养状况有显著差别。91.8%的务工农民工是由双亲抚养长大,而这一比例在服刑农民工群体中只有79.8%,比务工农民工群体低了12个百分点。将近20%的服刑农民工是由单亲或者父母以外的其他家庭成员(爷爷辈、叔伯辈亲戚)抚养长大(见表6)。值得注意的是,我国现阶段机构抚养的比例较少,某种程度上可以说明目前我国第三方的家庭服务机构或社会服务机构还很弱小。对未成年子女的照料多半还是以传统的家庭为单位。

表6 服刑、务工农民工与抚养长大的人或机构列联表

4.收入水平、欠薪经历与犯罪之间的关系

本次调查总样本的月平均收入为2788元(SD=3192),值得注意的是,服刑农民工样本的月均收入均值为2837元(SD=4048)高于总样本均值,务工农民工月均收入均值为2714元(SD=902);而2013年,全国农民工月均收入是2609元①仝宗莉:《2013年全国农民工总量2.69亿人 月均收入2609元》,人民网,http://politics.people.com.cn/n/2014/0220/c1001-24416101. html,2014-02-20。,这与我们在G省的调查结果比较吻合。比较以上三组均值的标准差可知,服刑农民工群体之间的收入差异十分明显,而务工农民工群体之间的收入差异较小。服刑农民工群体收入较大的主要原因在于,犯罪类型与犯罪收益不同所导致的巨大差异。服刑农民工样本中高收入群体主要集中在诈骗、制毒贩毒、组织卖淫等高收入犯罪类型中,而低收入群体主要集中在盗窃、故意伤害等犯罪类型中。务工农民工群体的就业岗位、职业地位都相对集中,所以该群体月均收入均值的标准差相对于服刑农民工群体而言较小。

另外一个与农民工群体收入息息相关的问题是欠薪经历。对于是否遭受过欠薪,大部分犯罪(59.0%)和普通(86.3%)农民工都表示薪水基本能按约定的时间领取。但总体上,服刑农民工遭遇欠薪的情况比务工农民工要严重:29.5%的服刑农民工表示偶尔会被欠薪,11.5%的表示经常会被欠薪;务工农民工相对应的比例仅为10.8%和2.9%。

针对被欠薪服刑农民工和务工农民工的反应存在显著差异。服刑农民工倾向于等待(24.6%),而务工农民工更愿意与单位进行交涉(17.2%)、联合工友讨要(16.5%)或通过法律手段、找政府部门维权(26.1%)。服刑农民工通过法律手段、找政府部门维权的比例不到务工农民工的一半,仅为12.9%。值得注意的是,与务工农民工相比,服刑农民工选择暴力讨要行为的比为6.5:1。

四、农民工犯罪的时空聚集性

本次调查发现,农民工犯罪时间(如季节、月份、时段等)和犯罪空间(如生活区、工作区、休闲区等)都有一些独特特征。掌握农民工犯罪时空特征,对分析农民工犯罪行为有着十分重要的意义。

(一)农民工犯罪“密集”区域

如表7所显示,服刑农民工在入狱之前以租房居住为主,居住的社区类型较为分散。将近2/3(63.4%)的服刑农民工的初始犯罪年龄分布在18—25周岁。另根据服刑人员自评,有8.2%的服刑农民工在尚未成年之时就已经发生过犯罪行为。从作案方式上看,64.5%的农民工属于团伙作案,单独作案的比例为35.5%。从犯罪类型上看,将近一半(48.3%)的服刑农民工的犯罪行为属于盗窃、侵占、抢劫等财产犯罪,另有21.7%的犯罪行为属于赌博、流氓、吸毒、卖淫嫖娼等风俗犯罪。从具体的犯罪行为上看,排在前三名的分别是:抢劫/抢夺(28.2)、偷盗(19.6%)和吸毒贩毒(17.0%)

调查发现,农民工犯罪的空间场所十分集中。有36.0%的犯罪发生在住宅区附近,其中63.1%的犯罪行为就发生在服刑农民工自身日常生活的住宅场所附近。这样就打破了我们对所谓“兔子不吃窝边草”的传统认知。之所以会这样,其原因主要在于,传统的社会是一个相对封闭的熟人社会。在熟人社会中,犯罪分子往往因考虑到周围的熟人关系,不会选择在自己的生活场景周围进行犯罪。而在人口流动的过程中,犯罪农民工熟悉自身居住的周边环境,从事犯罪行为时便于下手和逃离现场。这就意味着,由于对周边环境的熟悉,犯罪者更容易发现存在的治安漏洞;同时,对于犯罪者而言,熟悉的环境更容易逃逸与隐藏自身的犯罪行为。这一假设要成立必须有一个这样的前提:犯罪农民工对周边环境较为熟悉,而那些与他们看似日常生活在一起的人(邻居、房东)却对这些农民工十分陌生。①这一假设也是笔者在整理数据的过程中思考出来的,所以无法从已有的数据中得到证实。

另一个值得我们注意的犯罪场所是娱乐场所,21.8%的犯罪行为发生与此。娱乐场所一直是各类犯罪行为的高发区域,针对这一区域的犯罪学研究较多。可以说该区是传统研究一直重视的犯罪多发区。

表7 服刑农民工犯罪的空间特征

续表

(二)农民工犯罪“热点”时段

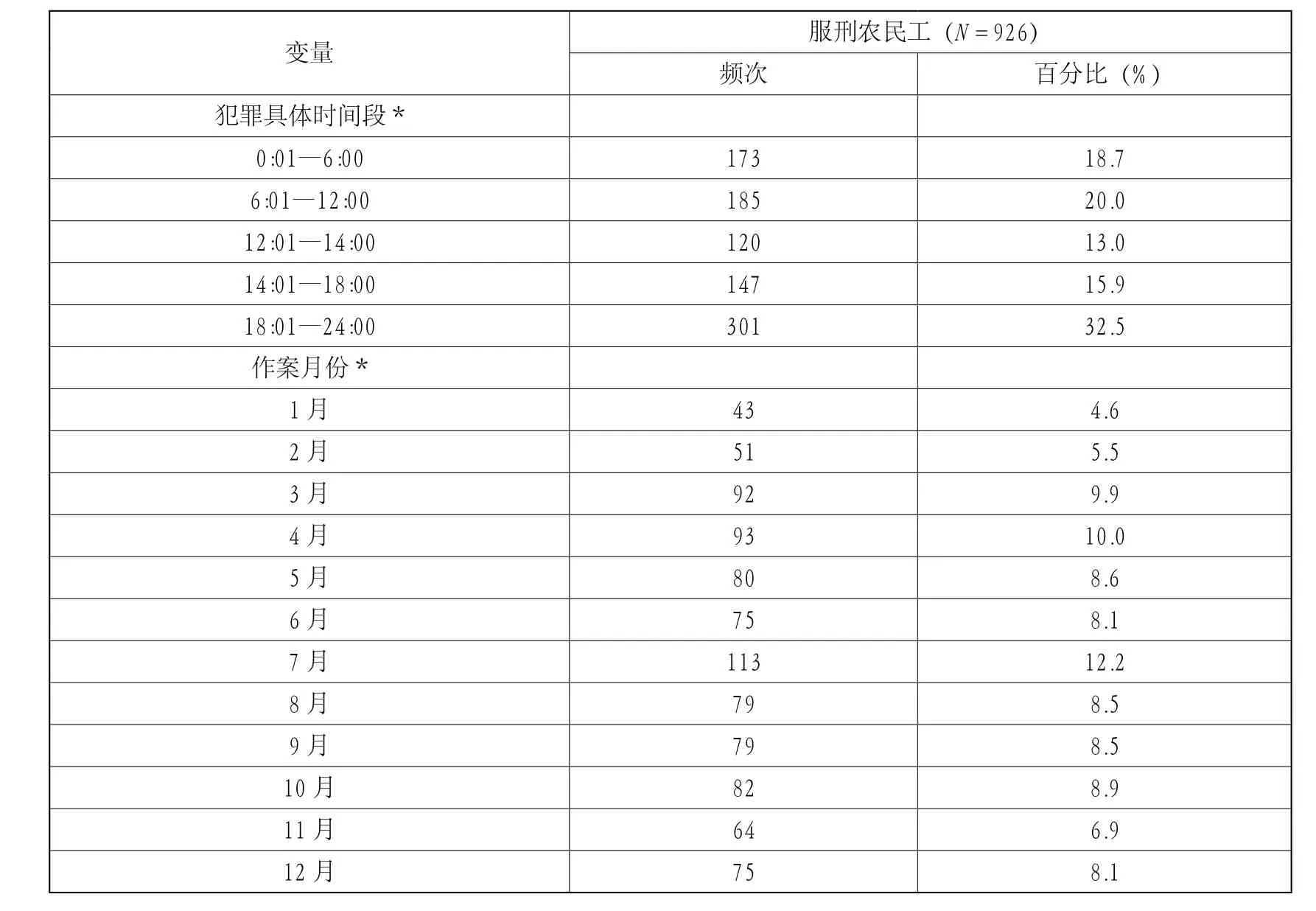

通过表8对服刑农民工犯罪时间段的考察可知,在犯罪具体时间段的分布上,服刑农民工犯罪的高发时间段是18:01—24:00。

表8 服刑农民工犯罪的时间特征

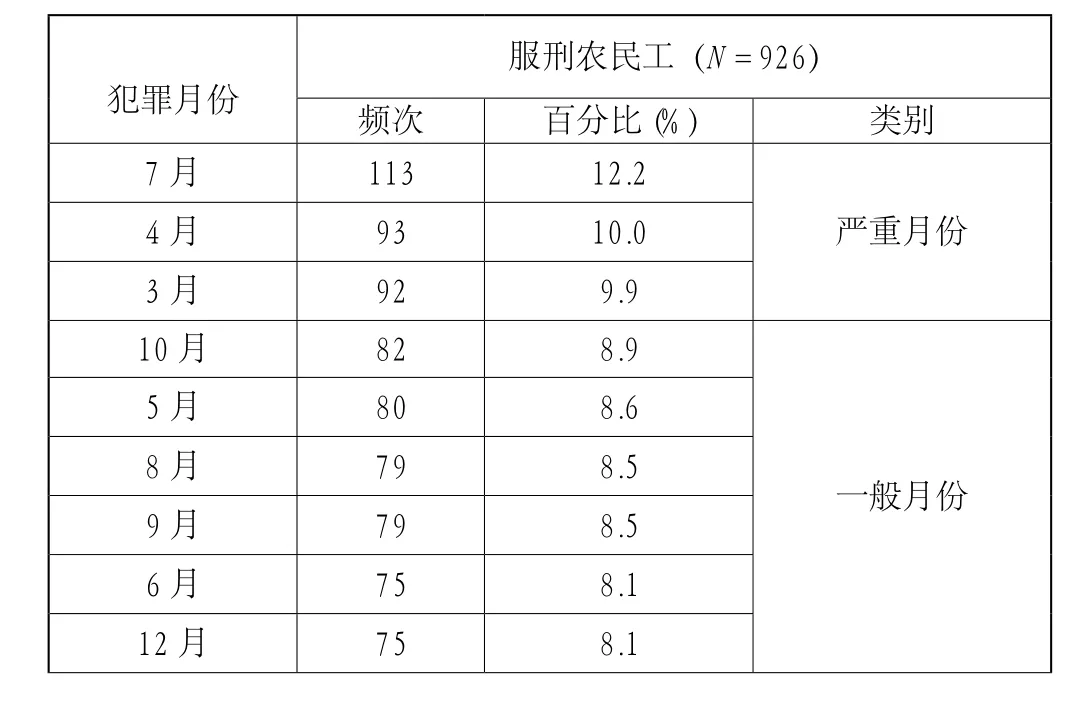

若以服刑农民工犯罪行为发生的自然月份进行频次统计,按照各月份内所发生的犯罪次数,对各月份进行层次聚类分析,使各类别组间差异显著,组内差异不显著,共可分为三类。如表9所示,7、3、4月归为一类,这三个月是服刑农民工犯罪行为最为集中的月份。11、1、2月则是服刑农民工最少发生犯罪行为的月份。可能的解释是,1—2月往往是农民工回家过年的时间,这段时间农民工一般都在老家,所以犯罪的机会自然减少。

表9 犯罪月份聚类分析

续表

针对犯罪高峰期的传统解释是,7月份天气较热,一般夏天人们衣着单薄,易于暴露财物,犯罪目标也较容易被发现。①陈谦信:《犯罪的时间特性》,《理论与现代化》,2009(4)。此外,通过观察农民工的流动方式,笔者认为,3—4月份之所以是农民工犯罪的高发期可能与农民工回城就业有关。我们知道,农民工的就业习惯与城市职工不同。城市职工往往有稳定的职业,节假日的安排基本上是按照国家法律所规定的时间进行。而城镇职工的工作岗位也较为稳定,一般不会轻易变换。农民工则不同,虽然近些年有研究表明,农民工在城市就业的稳定性与以往相比有所增长。但是,这些研究中所谓的稳定性多半指的是两类:一是所在城市的相对稳定;二是所做工种(职业)相对稳定。但是,根据笔者的研究发现,其实农民工在选择工作岗位的时候依然具有很大的变动性。正如很多私营企业老板所反映的,每年春季都是“民工荒”的时候。这一点在各大媒体的报道中也得到了体现。事实上,农民工依然保留着浓厚的乡土情结,很多农民工会在过年前的十天半个月甚至一个月就辞工回乡,这也就造成了1—2月份成为农民工犯罪的低谷。同样,农民工回城时间也相对较晚,一般都在农历正月十五以后才陆续回城。随着农民工大量在3—4月份回城,人数的增加是导致犯罪数量增加的一方面。但是,另一方面,这一时期的农民工正处于找工作的时候,与其他阶段相比他们的流动性更大,同时也容易因为一时难以找到工作,而误入犯罪道路。

(三)服刑农民工群体特征、犯罪行为与犯罪时空的多重对应

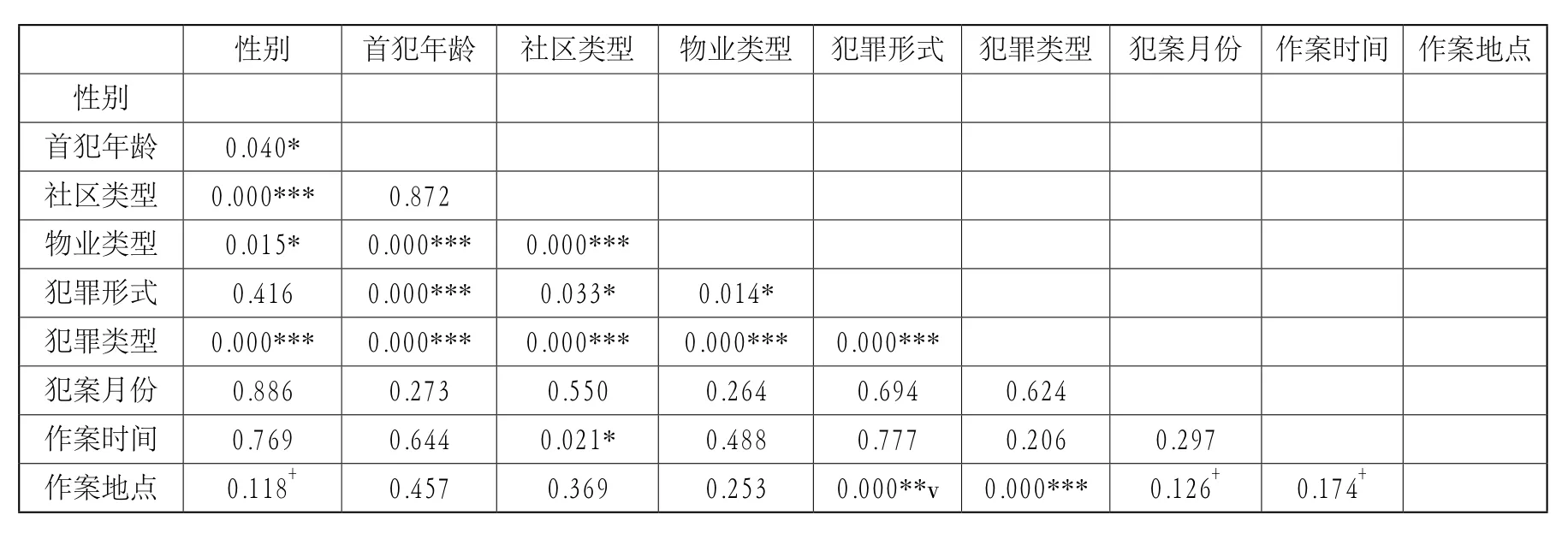

通过前文对农民工犯罪类型及犯罪时空相关因素的描述性分析,本文认为以下几个变量应该纳入农民工犯罪时空分布的考察范围,它们分别是:性别、首犯年龄、居住社区类型、居住物业类型、犯罪形式、犯罪类型、犯罪月份、犯罪时间和犯罪地点。本文希望能够运用所收集的服刑农民工各变量数据进行多重对应分析,以建构服刑农民工犯罪的时空分布图。

对应分析是将各变量类别关联信息用各散点空间位置关系的形式表现出来,以清晰地呈现各变量类别间的联系。②卢淑华:《社会统计学(第四版)》,北京:北京大学出版社,2009,第274页。对应分析是一种统计描述方法,以列联表分析为基础,基于X2检验的原假设而进行。因此X2检验往往被作为对其适用条件的检查手段。由于X2检验是一个总体检验,不排除可能有少数类别间的联系被淹没在绝大多数无关类别中的情形出现。因此在对应分析中,X2不是严格的以0.05作为判断水准。从经验上讲,如果P值小于0.2,则可以考虑进行对应分析。表10显示了服刑农民工所被测量变量两两之间联列表的X2检验。可见,首犯年龄、物业类型与犯罪月份、作案时间、作案地点之间没有任何联系(P>0.2)。最终,这三个变量可不带入犯罪时空的多重对应分析。

表10 两变量X2检验列联表①在此对该表运行的结果进行简单说明。以“性别”和“首犯年龄”为例,服刑农民工的性别与犯罪的类型和作案的地点之间存在显著影响,而“初次犯罪年龄”(首犯年龄)虽然与犯罪形式和犯罪类型相关,但是和犯罪时空变量之间的相关并不显著。所以,我们在纳入模型分析的时候将“首犯年龄”剔除出去。

在进行多重对应分析时,首先对剩余的变量(性别、社区类型、犯罪形式、犯罪月份、犯罪类型、作案时间和作案地点)在不同维度上的区分度进行检验。由图2可知,犯罪月份在两个维度上区分度较差,与其他变量之间联系非常弱,区分度不高。为改善多重对应分析结果和清晰解释,可将其从对应分析中剔除。

图2 判别程度测量图

接下来对通过检验的六个变量(性别、社区类型、犯罪形式、犯罪类型、作案时间和作案地点)进行多重对应分析,在图3中,落在从图形原点(0,0)处出发接近相同方位上和相同区域内的不同变量的类别彼此有联系;各散点类别距离越近,说明关联倾向越明显。依据上述对应分析原则,对应图3中各变量类别散点分布,可得到如下结论:1.居住在商业住宅小区的女性服刑农民工与男性服刑农民工相比在上午6:01—12:00和下午14:01—18:00之间更有可能产生智能犯罪。2.居住在城郊农村的服刑农民工与其他居住地的服刑农民工相比更容易在中午12:01—14:00以团伙作案的方式进行财产型犯罪,且犯罪地点多集中于工业区和商业区附近。3.居住在城中村的男性服刑农民工与女性服刑农民工相比,更有可能在夜间(18:01—6:00)发生暴力型犯罪,且犯罪的地点多分布于娱乐场所附近及受害人住所附近。4.居住在老街区的服刑农民工

更容易在自己住所附近以单独作案的形式发生风俗型犯罪。

图3 服刑农民工犯罪时空分布的多重对应分析①图中四个象限按照惯例,将右上角的视为第一象限,左上角的视为第二象限,按照逆时针方向依次类推。

图4是依据服刑农民工犯罪时空分析的多重对应图,绘制个体散点葵花图,显示所有观测个体在相应解释空间中的疏密趋势分布情况。在葵花图中,空间密度越高,表明该空间内观测个体例数越多。通过图4可见,观测个体在空间内的分布是不均匀的,在第二和第三象限例数密度较大,在第一和第四区间例数则相对稀疏,表明在第二和第三象限内所对应变量类别交叉分类的例数较多。也就是说,中午和夜间,发生在工业区、商业区及娱乐场所附近的财产型犯罪和暴力型犯罪较多,而且犯罪的主体以居住在城中村和城郊农村的男性服刑农民工为主,且具有团伙犯罪的性质。

图4 服刑农民工个案散点葵花图

五、结论与讨论

(一)服刑农民工自身及犯罪行为特征

通过对所抽样服刑农民工的犯罪数据进行频次分析可知,服刑农民工群体整体受教育水平较低,且早年失学或辍学的比例高于务工农民工。多数服刑农民工在服刑前长期处于未婚且单身的状态。从就业情况看,与务工农民工相比,服刑农民工在犯罪前失业的比例较高,而且就业状况也不理想、收入较低。从在城市的居住状况来看,大部分的农民工都没有能力在城市购房,主要集中在城中村或城郊农村租房居住,但服刑农民工入刑前的居住条件要普遍好于务工农民工。

从犯罪特征上看,服刑农民工的初始犯罪年龄主要集中在18—25周岁。而且越来越多的农民工趋于以团伙作案的形式从事犯罪行为。就现阶段而言,农民工犯罪类型主要是财产型犯罪和风俗型犯罪。具体而言,依然是以“两抢”、盗窃为主要的犯罪手段。值得注意的是,农民工易于在自身所熟悉的环境及娱乐场所周边进行犯罪活动。犯罪时间段以夜间居多,并且3—4月及7月是农民工犯罪的高发期。

(二)农民工犯罪行为与时空关系

服刑农民工的犯罪时间、犯罪空间、犯罪类型和人口社会学因素进行多重对应分析,找到各变量类别之间所存在的显著相互关联。性别、自住社区类型、居住物业类型、犯罪形式、犯罪类型、犯罪地点、作案时间、作案地点,与农民工犯罪时空分布之间存在着一定联系。我们将多重对应分析图转化为表格以更加清晰、更加直观的形式进行呈现(见表11)。

表11 服刑农民工犯罪时空分布关联列表

通过表11,我们可以得出以下判断并尝试予以解释:

1.居住在城中村的男性农民工在选择作案时间的时候往往选择夜间进行犯罪。而且犯罪行为发生的主要场所集中在娱乐场所和被害人住所附近。犯罪过程以暴力犯罪为主,且团伙作案与单独作案形式都比较普遍。按照对犯罪类型划分的惯例。暴力型犯罪主要指以自身强暴力量或借助器具等手段实施犯罪。主要的类型有:杀人、强奸等。一般而言,男性的体能会强于女性,所以在犯罪过程中更倾向于借助暴力手段来实现犯罪的目的。在夜色的掩护下,使用极端的暴力的犯罪者逃逸现场更为容易,从而导致了夜色下暴力行为的增多。其次,一些夜间晚归的被害人也为犯罪分子提供了下手的机会。特别是从娱乐场所出来的女性一般都会梳妆打扮,甚至过度饮酒,这样从另一方面增加了被害人受到强奸等暴力犯罪行为的可能。

2.居住在商住小区的女性农民工的作案时间往往选择中午以外的白天。从事犯罪的类型主要以智能犯罪为主,犯罪区域不定。智能犯罪与暴力犯罪明显不同,智能犯罪主要靠的是犯罪者的智谋和技能。而这

正好符合女性的一些特征。女性与男性相比在体力上不如男性,所以大部分的女性在犯罪时往往不会采取暴力的形式,而是更多地采取智能方式。其中,诈骗、造假就属于典型的智能型犯罪。

3.居住在城郊的服刑农民工(性别差异不明显),在犯罪时间上更倾向于在中午进行犯罪,主要的犯罪地点是工业区和商业区附近。值得注意的是,在这一区域实现犯罪的农民工倾向于以团体作案的形式进行财产犯罪。工业区往往汇聚了大量的生产设施和设备,偷盗、抢夺生产设备进行倒卖成为最有可能也是该区最常见的一种犯罪行为。同时,城乡接合部这一区域也往往与工业区相吻合。商业区是人流密集区域,长期以来都是盗窃犯罪高发区域。而且以上两种罪行特别是工业区的盗窃、抢夺往往需要多人协作进行。

4.居住在老街区的服刑农民工中多见的犯罪主要是风俗犯罪,且时间不定,主要集中在自住区域附近。而且与其他的犯罪类型相比,风俗犯罪主要的犯罪形式往往是单独作案。在我国,风俗犯罪一般指的是,违背社会良风益俗、违背社会道德的犯罪行为,其中较为多见的有:赌博、流氓、吸毒、卖淫嫖娼等。正是因为风俗犯罪的特性,从而决定了犯此类型罪的农民工往往采取单独作案的形式,也较多地隐藏在一些老街巷里。正如我们看到“站街女”等行为都属于此类犯罪特征。

Analysis on the Space-time Context of the Migrant Workers’ Crime During the Process of Urbanization☒T aking Migrant Workers from G Province as an Example

XIE Yu

As new industrial workers, migrant workers had boarded the big stage of urbanization. Hundreds of millions of rural laborers have begun to move from traditional rural society to modern urban society. Since occupation and social status have been stripped, urban identity and sense of belonging are insufficient, and urbanrural system and public service have been lagging behind, migrant workers faced with two difficult choices in the process of urbanization, one of which is blending into the city and the other is rebelling against the city. Thus, study on the relationships between migrant workers, space and time crime has been a new hot topic in recent years in the field of crime prevention and crime control. Based on empirical evidences obtained by the survey of migrant workers held in Guangdong prison in 2013, and using both comparative and quantitative methods to carry out situational analysis, the author in this paper believes that researchers need to conduct comparative study of the differences and differentiation within the group of migrant workers crime.

urbanization; migrant workers; crime; temporal and spatial structure

(责任编辑:胡宝荣)

本文系广东省哲学社会科学规划项目“城镇化进程中的农民工越轨行为研究”(GD15YSH02)的阶段性成果;本文获“中国社会学会2015年学术年会优秀论文二等奖”。

作者介绍:谢宇,华南理工大学社会工作研究中心,主要研究方向为越轨社会学与流动人口研究。(广州,510641)