偏见、互疑与海权:论一战前英德关系的倒退及影响

顾 全

偏见、互疑与海权:论一战前英德关系的倒退及影响

顾 全

虽然一战前以“海军竞赛”为特征的英德矛盾是时下热门话题,但更值得关注的是英德两国由合作走向纷争的过程与原因。在回顾和分析英德两国自19世纪后期起的决策思想与演变的基础上,本文认为,英德关系之所以呈现上述倒退是因为战前两国外交精英在各自“战略偏见”的指导下使双边政策互动陷入了一种“战略互疑”的泥潭之中。由此,两国关系在并无多少根本冲突或竞争的情况下渐趋冷淡、疏远和敌对。同时,由双边关系倒退导致的海上竞争不仅改变了英德关系的走向,而且也重塑了欧洲乃至世界的海权和战略格局,导致了英国世界霸权的加速衰退和列强地区争夺的加剧。这一发现不仅有助于深化对一战前国际关系史的理解,也能为今天的大国关系提供有益借鉴和教训。

偏见 互疑 海权 英德关系

英德对立(Anglo⁃German Antagonism)是一战前国际关系中的一个重要现象。但目前国内学界和国外很多媒体评论往往仅关注双方的“海军竞赛”,并简单地把“一战”看成是德英这两个新老强国间的冲突(所谓“修昔底德陷阱”)。另一些学者甚至直接将过去的英德关系比附今天的中美关系,因而引发了更多争论。①“修昔底德陷阱”(Thucydides's Trap)最早见于格莱汉姆·艾利森(Graham Allison)在2012年8月发表于《金融时报》(Financial Times)的一篇文章。他把今天的中美矛盾比作古希腊伯罗奔尼撒战争时代的希腊(Athens)与斯巴达(Sparta)的对抗,详见,Graham Allison,”Thucydides's Trap Has Been Sprung in the Pacific”,Financial Times Website,August 21,2012,http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5d695b5a-ead3-11e1-984b-00144feab49a.html#axzz3YlYhF2E5,2015-06-26。

暂且不论“修昔底德陷阱”这个命题是否适用于英德矛盾,①甚至“修昔底德陷阱”本身是否成立也有争论。崛起大国(Rising Power)与主导大国(Dominant Power)是否必然冲突并走向战争?学者理查德·奈德·勒博的回答是否定的。相反,他提出并论证的有关“战争起源”的命题之一是:崛起大国与主导大国很少相互开战;崛起大国只有在至少同另一个大国结盟后才有可能与主导大国打仗。具体参见:Richard Ned Lebow,Why Nations Fight:Past and Future Motives forWar,Cambridge:Cambridge University Press,2010,pp.93-94。也不论中美关系目前是否与一战前的英德关系类似,本文认为,仅从“对抗”——甚至单从看似引人注目的“海军竞赛”——的角度来讨论英德关系仍略显狭隘。如向19世纪追溯,有趣的是,两国曾有长达二十年的“合作”史。如果把早先“普鲁士”与英国结盟反对法国或奥地利的历史计算在内,两国友谊期甚至更长。此外,从“海权”(Seapower)事务本身来说,英德间展开的海军竞赛和海上对峙的战略影响也不仅局限于两国之间和一战之前的短短数年,更在整个欧洲乃至世界“海洋势力格局”的变迁中留下了深厚的印记。

更值得研究的是,英德关系为何会从19世纪后半期的“合作”迅速蜕变成了20世纪初的“对抗”,是什么样的机制——哪些因素、通过怎样的方式——让这对大国关系发生了重大倒退(Degeneration),而这一结局又如何重新塑造了地区与全球的海上力量对比?找到上述问题的答案不仅有助于加深对一战前国际关系史的理解,也能为今天大国关系——特别是中美关系——的维护与经营提供经验教训。

一、中心论点与概念界定

就该问题,本文的回答如下。两国关键领导人先后“编织”和坚持的战略偏见(Strategic Prejudice)以“政策互动”的形式使双方间产生了“战略互疑”(Strategic Distrust)。这使两国逐渐偏离了合作的轨道,并变得愈益依赖各自的军备(内部制衡)和联盟(外部制衡),并呈现出“对抗”的态势——其最激烈的表现形式就是著名“海军竞赛”。是为英德关系的倒退与英德矛盾的主要来源。

就概念来说,本文的“战略偏见”指:一国决策者以“静态”视角或“成见”来判断外部总体局势,并一味按前述思维来制定外交政策。而“战略互疑”则指:两国间形成的一种宏观互动氛围;其中,一方总倾向于将对方的意图、信号或行动作“消极解读”并加以戒备,反之亦然,并形成一种持续的恶性循环。①“战略互疑”这个概念首先由王缉思和李侃如在“中美战略互疑:解析与应对”中提出,其定义是“双方在长远意图上的互不信任”。本文在此借用了这一概念,并作了进一步阐述。参见:Wang Jisi and Kenneth G.Lieberthal,“Addressing U.S.-China Strategic Distrust”,Brookings,March 30,2012,http://www.brookings.edu/research/papers/2012/03/30-us-china-lieberthal,2015-06-26。

有两点需事先澄清。第一,虽然英德矛盾最终是双边互动的产物,但如追根溯源,德国领导人相对来说仍应负主要责任。并且,极为有趣的是,他们的“战略偏见”恰好是在英德“友好”时期形成的,而且并非主张与英国为敌。第二,即便英德关系恶化至军备竞赛的地步,两者间真正属于零和(Zerosum)——或者说“不可调和”——性质的矛盾却很少,冲突(Conflict)和敌对(Antagonism)程度其实很有限。海军问题是英国最敏感的领域,确实也是英德矛盾中唯一的根本性冲突,因为集中在北海(North Sea)的德国舰队直接威胁英国本土。但由于德国在地缘政治(Geopolitics)上仍最终无法逃脱陆上威胁(即俄法的夹击)的制约,所以从1912年末起,德国陆军重新成为优先建设对象,而英德矛盾也渐趋淡化。②同时,英国关键政要愿意在适当范围内以妥协争取两国关系的改善。即便是外交大臣爱德华·格雷爵士(Sir Edward Grey)也曾表示,他不会给德国在非洲建立殖民帝国设置障碍。英国的这种倾向最鲜明地体现在1912年著名的“哈尔丹使命”(Haldane Mission)中。这次英德谈判是一战前双方最后一次想通过谈判达成一揽子海军妥协和政治和解的尝试。详见,Erich Brandenburg,From Bismarck to theWorld War 1870-1914,London:Oxford University Press,1933,pp.394-417.[美]悉·布·费:《第一次世界大战的起源(上册)》,于熙俭译,北京:商务印书馆1962年版,第232-246页。或许,“互为疏远”(Alienation)更能体现英德矛盾的总体特征。具体表现是:“真正”的海军竞赛为时不长(1908-1912年);1914年“一战”的诱因是俄德矛盾,而非英德矛盾;③陈汉时:《二十世纪初英德主要矛盾说质疑》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》,1987年第1期,第46-54;赵辉杰:《略论第一次世界大战前的俄德矛盾——英德矛盾主要说质疑》,《兰州大学学报(社会科学版)》,1987年第3期,第22-29页。同时双方在战前数年中仍有合作尝试和关系回暖的迹象;然而囿于“战略互疑”,双边关系难以迅速回暖。

为论证上述观点,本文将首先回顾“英德合作”的成因,然后分别介绍德英两国决策者先后形成的“战略偏见”及过程,并解释它们是如何通过增强双边“战略互疑”而促成了两国关系的倒退,并通过直接或间接方式重塑了世界海权和战略格局。最后,本文还将从“英德关系的倒退”中尝试总结出一些历史教训。

二、合作的基础:保守主义与互利互惠(1871-1890年)

德国统一后,英国之所以曾长期与这个新兴的大陆国家合作——而不是对其加以制衡(Balancing)或围堵(Containing)——主要取决于两个先决条件。

第一,19世纪后期,英德均对“现状”感到满意,并推行保守(Conserva⁃tive)或维持现状(Status quo)的外交政策。具体讲,英国没有控制或者主导欧洲大陆的野心。它的眼光是“世界性”的。商贸、金融、殖民地、海上通道才是其战略重心。同时,大规模战争会扰乱贸易与金融秩序,沉重的军费负担也会要求增加税收和通过征兵制建设“大陆军”,而这些都是有悖于英国财政纪律和社会传统。①Graham D.Goodlad,British Foreign and Imperial Policy 1865-1919,London:Routledge,2000,p.2.泰勒说得更直接:在19世纪最后三分之一的年代,“英国的政策完全是以欧洲以外的利益依归的”。A·J ·P·泰勒著,沈苏儒译:《争夺欧洲霸权的斗争1848-1918年》,北京:商务印书馆1987年版,第328-329页。因此,保持大国关系和平、免受战争牵累符合英国作为一个“世界帝国”的经济、政治和战略利益。②但这并不排除英国完全是和平主义的“非战”国家。在欧洲以外,为了保护帝国领地(印度)以及海上战略通道,它也会偶尔武力介入亚非地区开展低烈度“小战争”(SmallWars)。另外,出于国际威望、战略安全、经济资源等多方面复杂考虑,英国的帝国的版图直到20世纪初仍在缓慢扩大,甚至还爆发了布尔战争(1899-1902)。详情可参考下列著作:Graham D.Goodlad,British Foreign and Imperial Pol⁃icy 1865-1919,London:Routledge,2000,p.1-43.Keith M.Wilson,Empire and Continent:Studies in British Foreign Policy from the 1880s to the FirstWorld War,London:Mansell Publishing Limited,1987,p.1-30.Greg Kennedy,Imperial Defence:The Old World Order1856-1956,Ithaca:Cornell University Press,1994,pp.9-29,71-132.William L.Langer,The Diplomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Alfred.A.Knopf,1960,pp.67-100。德国更是如此。在俾斯麦(Bismarck)任内,除了短暂的殖民尝试外,③指的是1883-1885年间俾斯麦突然短暂支持德国殖民政策的经历。在此,除了外交,德国“国内政治”也很可能扮演了重要角色。参见,Paul M.Kennedy,The Rise of the Anglo-German Antagonism:1860-1914,London:George Allen&Unwin Ltd.,1980,pp.167-183;埃里克·埃克著,启蒙编译所译:《俾斯麦与德意志帝国》,上海:上海社会科学院出版社2015年版,第295-305页。德国没有多少海外利益,也没有宏大的殖民计划。④俾斯麦对殖民和海外事务的冷淡态度也可以从其本人的回忆录和德皇威廉二世的回忆录中得到印证。威廉青年时曾在德国外交部与俾斯麦有过共事经历。他认为在德国工商业发展的“新时代”,俾斯麦对于海权、殖民地和海外利益的认识已经显得落伍。奥托·冯·俾斯麦著,山西大学外语系《思考与回忆》翻译组译:《思考与回忆:俾斯麦回忆录》,,北京:东方出版社2007年版,第447-456页。Wilhelm II,The Kaiser'sMemoirs,Thomas R.Ybarra trans.,London:Harper&Brothers Publishers,1922,pp.3-9。俾斯麦认为,德国应仅限于自卫,并确保在中欧的优势。为此,应尽力在扩大德国的“朋友圈”——包括与法国和解,只要巴黎不提收复失地(阿尔萨斯-洛林)的问题——的同时维护和平。①俾斯麦曾对法国大使表示,他希望法国能像当年原谅(在)滑铁卢(的战败)一样原谅(在)色当(的战败)。为了拉拢法国,实现法德友好,俾斯麦主动邀请法国参加1878年解决近东问题的柏林会议,并不惜得罪英国,鼎力支持法国在非洲的殖民事业。G.P.Gooch,Studies in Diplomacy and Statecraft,Longmans,Green and Co.,1942,pp.12-35。因为他认识到任何“大国战争”不仅会让德国面临艰难的“选边站队”或同盟“承诺”问题,而且会导致法国得益——它要么可以打破孤立,要么可以对德国趁火打劫。②Erich Brandenburg,From Bismarck to the World War 1870-1914,London:Oxford University Press,1933,pp.1-19.一句话,战争意味着“稳赔不赚”。而且,该思维也是他建构错综复杂的“俾斯麦外交体系”的初衷之一。总之,在保证局势现状的基础上促进和平、防止列强冲突是英德利益的交集,是两国合作的基础。伦敦基本上会保证不支持法国的复仇政策,而柏林则在事实上鼓励英国在土耳其的欧亚结合部(海峡地区)抵制俄国的扩张。不仅如此,德国还推动盟友——奥匈帝国和意大利——与英国协力维护近东的“现状”,由此催生了两次“地中海协定”。而英国也以此与德国为中心的“三国同盟”联系到了一起,实现了微妙的“间接结盟”。此外,在英法两国的埃及争端中,德国即便不愿无条件给予英国支持,至少也不曾全面与法国“同流合污”以反对英国对埃及的占领状态。

第二,英国与法俄两国的长期敌对也使英国迫切需要第三个大陆强国的支持。而当时“可得”且有“份量”的大陆伙伴也只剩下了德国。德国陆军可以牵制东西侧翼的俄法,而在1882年组建的以德国为核心的“三国同盟”更使英国能利用与德国的友好关系来与奥匈帝国和意大利在地中海和近东共同遏制俄法。与英国合作或让英国靠近“三国同盟”对德国也有利,因为英国的“非正式加入”帮助减轻了俾斯麦的战略包袱——即协助奥意两个盟友在无关德国核心利益的地区(巴尔干和地中海)抵抗俄法的渗透。于是,德国不仅能免于直接冒犯法俄这两个邻国,而且还使英俄或俄奥相互牵制,从而形成大致平衡局面。更重要的是,德国借此获得了“左右逢源”的战略优势——它只需按兵不动就可“举足轻重”,因为英俄的对立使双方都欲拉拢德国。当然,英国领导人也不甘心让德国居于幕后获利而使自己成为“出头鸟”。他们不时催促德国政府放弃“骑墙”,明确自己的立场。这时,俾斯麦要么尽力避让搪塞,要么向英国寻求“补偿”,比如帮助德国获取殖民地或者要求英国进一步强化对奥意两国的承诺支持。①关于英德这种既相互利用、又相互试图推诿义务和责任的现象,威廉·L·兰格的著作中给予了详细回顾和阐述,参见,William L.Langer,European Alliances and Allignments 1871-1890,New York:Alfred.A.Knopf,1956,pp.171-216,365-410。在索尔兹伯里爵士(Lord Salisbury)等英国要人看来,这无异于“敲诈”。但在英国与法俄和解之前,只要德国总体上依然坚持“保守”外交路线——即充当“诚实的掮客”而没有更多“敲诈分赃”的私心——英国也愿意适当对德妥协以“收买”后者并获得其支持。②必须指出,英德即便在俾斯麦的时代也并非全无纠纷和矛盾。俾斯麦的短暂殖民政策与英国在西南非洲等地的利益发生了冲突,引发了一些风波,但两国政府——尤其是英国——从大局着眼,还是很快平息了事态。所以综合来看,该阶段英德关系的主流仍是“友好合作”。

三、德国的战略偏见及政策后果

(一)德国战略偏见的形成背景与主要内容(1891-1901年)

德国的战略偏见在1890年俾斯麦离职后缓慢出现,并在霍尔施泰因(Friedrich August von Holstein)和比洛(Bernhard von Bülow)两人实际主持德国外交政策时(1890年-1909年)完全成型。③霍尔施泰因直到1906年一直担任德国外交部政治部主任,并自俾斯麦下台后长期是德国外交的幕后策划人。比洛在1897-1900年间任德国外交国务秘书(相当于外交大臣),而后在1900-1909年任德意志帝国宰相(后由贝特曼-霍尔维格继任)。

从1890年起的数年中,在德皇威廉二世(Wilhelm II)的影响下,曾短暂抛弃了俾斯麦的以《再保险条约》为载体的对俄安抚政策,而一厢情愿地试图以“新路线”(New Course)增进英德友谊,引诱英国加入德国的同盟体系。④Paul M.Kennedy,The Rise of the Anglo-German Antagonism:1860-1914,London:George Allen&Un⁃win Ltd.,1980,pp.205-222;徐弃郁:《脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运》,北京:新华出版社2011年版,第116-125页。如果成功,德国在欧洲六大国(英、俄、德、法、奥、意)的权势对比中就获得了4:2的明显优势,并能确保法俄两国——尤其是法国——无力威胁德国的安全。但当时不论是哪届英国政府——格莱斯顿(William Gladstone,自由党)、罗斯伯里(The Earl of Rosebery,自由党)、索尔兹伯里(保守党-“自由统一派”联合政府)——都没有接受结盟邀请,并大多以在和平时期加入有法律约束力的同盟有悖英国议会制传统而加以拒绝。当然,这一方面是由于英方确实希望保持一贯的灵活性,另一面也是因为以索尔兹伯里为代表的政要并不认为英国的“光荣孤立”(Splendid Isolation)政策到了“山穷水尽”的地步。⑤William L.Langer,The Diplomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Alfred.A.Knopf,1960,pp.504-505。在吃了“软钉子”后,德国决策者开始修正路线,转而回到俾斯麦的老方法,即一面重新奉行对俄亲善,另一面在英国与法俄之间搞平衡,以便获得“鹬蚌相争、渔翁得利”之效果。由此,德国决策者产生了如下“战略偏见”。①文章下述部分——即英法协约缔结之前的德国外交史(1894-1904)、“大海军”政策与“世界政策”的开端(1897-1898)——详见,Bernhard von Bülow,Memoirs ofPrince von Bülow Vol.I:From Secretary ofState to Imperial Chancellor 1897-1903,F.A.Voigt trans.,Boston:Little,Brown,and Company,1931,pp.66-70,pp.125-135,pp.475-482;William L.Langer,The Diplomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Alfred.A.Knopf,1960,pp.711-746;PaulM.Kennedy,The Rise ofthe Anglo-German Antagonism:1860 -1914,London:George Allen&Unwin Ltd.,1980,pp.223-251;Erich Brandenburg,From Bismarck to the World War 1870-1914,London:Oxford University Press,1933,pp.103-181;A·J·P·泰勒著,沈苏儒译:《争夺欧洲霸权的斗争1848-1918年》,北京:商务印书馆1987年版,第390-449页。

他们的核心判断是,英国与法俄的矛盾不可调和,妥协或谅解是无望的。为此,德国的短期优先选项应是在英国与法俄间奉行“自主政策”(Free-hand),利用“中立”来“两面要价”——包括从英国获得殖民地补偿以提升德国的“世界大国”威望。而英国不与任何大陆强国结盟只会陷入“孤立”。此非长久之计,而英国除了向德国求援外别无他法。在这种形势下,德国不排除并欢迎与英国进一步增进关系——比如实现英德联盟或者英国以第四个成员的身份加入“三国同盟”。这是长期来看最优的政策结果,但前提是英国要支付大笔的、让德国满意的“入盟费”——即在殖民地问题上作出让步,同时承担一定的大陆义务。最后,柏林也认为,在结盟上,德方不必表现得过于热切,而要等英国主动提议,因为英国才是更需要结盟的一方。所以柏林相信,德国只要“待价而沽”就够了,“时间在我们一边”。

(二)“战略偏见”下的新外交与俾斯麦旧外交的比较

拿“霍尔施泰因-比洛时代”的政策设想与“俾斯麦时代”进行比较就可发现,后者也确曾利用英国与法俄的对峙而“为己所用”。这体现了两者间的连续性,但其中也有显著差异。

第一,虽然俾斯麦也曾向英国发出过结盟试探,但他似乎更把这样的试探当成实现其他目的——比如,国内政治——的手段,而并不将其作为长期目标。经历第一次“三皇同盟”的破裂后,俾斯麦很少指望能一劳永逸地解决德国一切战略问题。他更习惯于用临时措施或安排——甚至“德奥同盟”也只是俾斯麦解决短期问题的工具——来“修修补补”。很难想象,俾斯麦会真正把自己的政策建立在“某事绝对不可能”这样的绝对预设上。②俾斯麦时期对英结盟试探历程,参见如下英译本的德国外交档案,E.T.S.Dugdale ed.,German Diplomatic Documents 1871-1914 Vol.1(Bismarck's Relations with England 1871-1890),London:Methuen&Co.Ltd.,1928,pp.144-154,207-216,367-386。

第二,俾斯麦虽然也曾以“外交合作”换取过英国的利益妥协,但殖民开拓不是他真正关心的议题。他并不把“支持英国”看成是德国的单向“施舍”,而是合理的“互利互惠”——因为德国确实也需要英国牵制法俄。而且,如上所述,英德之所以能合作也是因为德国没有什么海外事业,所以并无多少与英国利益碰撞的机会。相反,比洛等人却让德国正式成了一个帝国-殖民游戏的“新玩家”,从而与包括英、法、俄、美等在内的强国形成冲突之势。

(三)德国战略偏见的政策产物:世界政策与大海军

上述第二点更显重要,因为它使德国外交渐渐脱离了“保守”路线,并忽略了“互利互惠”的原则。比洛和霍尔施泰因之所以“敢”走这条路,是因为他们把当时的国际局势看得过于“绝对”和“僵化”。这就是所谓“偏见”。他们把英国的战略处境看得过于“悲观”,同时却坚信德国作为英帝国与法俄联盟之外的“第三方”不仅占据难以撼动的地位,而且大有可为。另外,他们总以单方面“施惠者”的高傲姿态看待英德合作,并认为,如果英国不知“报恩”,德国完全可以与法俄“合流”,组成“大陆联盟”(Continental League)报复英国。①“大陆联盟”是德国自“新路线”联英外交失败后就反复拿来向英国施压的“概念”。自19世纪90年代中期至20世纪初,它曾在德国政要的文书和谈话中不断出现。1905年,德皇与沙皇私签的《毕由克条约》(The Treaty of Björkö)是该构想最接近实现的时刻,也是《再保险条约》(Reinsurance Treaty)失效后重建俄德友谊的最后努力。但沙皇回国与大臣们沟通后遇到强烈反对意见,该条约遂告流产。详见,Erich Brandenburg,From Bismarck to the World War 1870-1914,London:Oxford University Press,1933,pp.208-243。

凭借“左敲右打”,比洛相信这不仅能提高德国威望,满足德皇虚荣心,而且也能强化德国农业-军事贵族的保守政体在工业化时代的威信,并起到团结国内不同集团势力的作用。②此即“统合政策”或“集结政策”,(Sammlungspolitik),即在议会政治中,帝国宰相通过各种手段把那些可以“收买”的、并且基本承认或支持德国保守君主政体的政党团结起来以组成“亲政府的多数集团”的政策。此举既意在为德国官方政策的通过与推行“铺路”,同时亦有助于旧贵族精英支配的现行国家体制的巩固。详见:Wolfgang J.Mommsen,Imperial Germany:Politics,Culture and Society in An Autho⁃ritarian State 1867-1918,London:Arnold,1995,pp.141-162;汉斯-乌尔里希·韦勒著,邢来顺译:《德意志帝国》,青海人民出版社2009年版,第82-86页。这就是闻名于后世的德国“世界政策”(Weltpolitik)的思想起点。

必须指出,“世界政策”绝非一个定义清晰、目标明确的德国海外扩张计划,更不是什么攫取世界霸权的方案。其主旨无非想方设法在当时世界各处热点危机或争端中——不管德国是否真有重大利益牵涉其中——为德国“捞一杯羹”,宣扬一下皇帝的“名声”而已。而其预想是能以低廉的“成本”——类似战争边缘政策那样的敲诈、威胁和恫吓——取得外交胜利,这样既能为政府在国内政治中“加分”,又能讨得皇帝的欢心,还能收获“名誉”,可谓一举三得。①David E.Kaiser,“Germany and the Origins of the First World War”,The Journal of Modern History,Vol.55,No.3(Sep.,1983):448-451.但不论怎么说,它依然需要德国有形军力的支持。在海外冲突中,陆军难有作为。所以,德国要顺利施展“世界政策”,少不了强大的海军,这为德国以英国为对手的“大海军”计划——或曰“提尔皮茨计划”(The Tirpitz Plan)——提供了登场的机会。

总体上看,德国的“大海军”计划是一个包含了浓厚“个人色彩”的德国海权长期发展规划,因为它集中反映了其策划及实施者阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨(Alfred von Tirpitz)将军的战略观念。②关于提尔皮茨的海军建设思想,参见:William L.Langer,The Diplomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Alfred.A.Knopf,1960,pp.415-442;Rolf Hobson,Imperialism at Sea:Naval Thought,the Ideology ofSea Power and the Tirpitz Plan 1875-1914,Boston:Brill Academic Publisher,2002,p.221;Patrick J.Kelly,Tirpitzand the Imperial German Navy,Indiana:Indiana University Press,2011,pp.129-223;Ivo Nikolai Lambi,The Navy and German Power Politics1862-1914,Massachusetts:Allen&Unwin,1984,pp.137-154;Peter Pad⁃field,The Great Naval Race:The Anglo-German Naval Rivalry,1900-1914,Edinburgh:Birlinn Publishers,2005,pp.35-52;Jonathan Steinberg,Yesterday's Deterrent:Tirpitzand the Birth of the German Battle Fleet,New York:The Macmillan Company,1965,pp.97-124;PaulM.Kennedy,The Rise ofthe Anglo-German Antagonism:1860-1914,London:George Allen&Unwin Ltd.,1980,p.224;崔文龙、赵光强:《论德意志帝国海军战略的演变》,《军事历史研究》,2012年第1期。他相信英国是德国未来的头号敌人,英德必有一战,而德国因囿于大陆事务、忽视海权发展使德国在面对传统海上霸主英国的威胁时软弱无力,这一情况必须改变,方法就是建设一支能遂行海上决战、争夺制海权的战列舰队。掌握了这样的海上实力后,德国不仅可以对英国构成威慑,而且还能胁迫英国做出更多利益上的让步与妥协,因为伦敦不可能一边对抗法俄两国的联合海军力量,一边再分神防范德国舰队的动向。在此方面可以看出,他与霍尔施泰因和比洛在国策的“战略预设”上是一致的,即设想英国与法俄矛盾不可调和,而德国可以坐收渔利——不管通过“外交勒索”还是“海上讹诈”。虽然他并不指望英德结盟,但在比洛和德皇看来,让德国的“走向蓝水”不仅能助力耀武扬威的“世界政策”,还能让英国人看清自身处境的危险,从而被迫与德结盟。这也就是为什么在相当长时间内,比洛(1908年前)和德皇(1913年前)一直坚定地支持提尔皮茨的海军计划。

(四)德国“世界政策”的影响

“世界政策”与“大海军”计划都是在“英-法俄矛盾不可调和”这个“战略偏见”下诞生的政策,并共同为“自主政策”服务。但总体来看,它们造成了三点消极影响:

首先,它侵蚀了英德友好合作的两大基础性原则,即保守主义与互利互惠。

其次,它促使了英国转而与对手直接谈判,催生了后来的英法和英俄“协约”。①在英德接触失败、英法协约缔结之间有个过程,并经历了英德接触、英日联盟谈判、英国对法俄的试探等阶段。总之,英法协约的缔结并不顺利、波折重重。详细过程参见:William L.Langer,The Di⁃plomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Alfred.A.Knopf,1960,pp.747-784;George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,pp.104-185。这使得英德合作不仅丧失了“原则”,也没有了目标和必要性。两国关系的“淡化”似乎不可避免。

最后,德国表面上“张牙舞爪”的“世界政策”与大海军计划让部分英国政界人士对德国的目标出现误判。这种对德国侵略性和霸权意图的“怀疑”后来进一步演化成了“战略偏见”,从而通过英国反制政策而给双边关系带来了更多摩擦与不和谐插曲。这在下文英国自由党外交大臣爱德华·格雷(Edward Grey)的政策构想中得到了印证。

另外,公允地说,从1896年起,英国在一系列国际争端中被包括法、俄、美等大国“围攻”的难堪处境确实也有利于德国领导人强化既有的“偏见”。不仅如此,世纪之交以保守党为主体、由索尔兹伯里爵士领衔的英国联合政府内部也有一些重要阁员——比如约瑟夫·张伯伦(Joseph Chamberlain,殖民大臣)——也恰好与德国人持相同态度,从而更让德国人“沾沾自喜”。与坚守“不结盟”传统的老首相索尔兹伯里不同,张伯伦等人相信英国继续搞“光荣孤立”是危险的,而只有与其他大国结盟才可保障帝国安全。他认为英国在远东抗俄亟需盟友,而德国是首选。不仅如此,英国还有必要与日本和美国经营好关系。他于1899年毫不掩饰地宣称,“在我们与伟大的德意志帝国之间存在着天然同盟”。由此,英德在1898年至1901年间就“结盟”问题进行了多次试探。②详见George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,pp.14-45,104-146。然而,除了1900年达成的具有潜藏争议的《扬子协定》外,所有接触都无果而终。③Paul M.Kennedy,“German World Policy and the Alliance Negotiationswith England 1897-1900”,The Journal ofModern History,Vol.45,No.4,1973,pp.605-625;T.G.Otte,“Great Britain,Germany and the Far-Eastern Crisis of 1897-8”,The English Historical Review,Vol.110,No.439 1995,pp.1157-1179。原因有三:一是双方的分歧过大;二是两国舆论条件不佳;三是霍尔施泰因和比洛根本不急于缔约,他们依旧认为时间在自己一边。而且,在英国人开出的价码仍不令人满意的情况下,德国理应暂时搁置“放长线钓大鱼”的做法。比洛认为,结盟还不是时候,因为“提尔皮茨计划”刚刚起步。由于德国海军的“假想敌”被定为英国,如迅速与英结盟,舰队就再无建设之必要。英德结盟于是就这样因多种因素而流产。①虽然提尔皮茨个人认为英国是德国未来主要敌人的观念,但这只是“德国海军把英国作为假想敌”的一个因素。要在德国这样一个缺乏海军传统、海权意识淡漠的国家发展“大海军”并非易事,需要克服重重国内阻力。所以,“反英主义”的更大意义在于:只有它才是德国行政部门、议会以及五花八门政党团体的“利益交集”。因此,“国内政治考虑”在此发挥了重要作用。详见:Volker Berghahn,Ger⁃many and the Approach ofWar in 1914,London:The Macmillan Press,1979,pp.40-42。

四、英国的战略偏见及其后果

(一)英国对德战略偏见的背景:保守党政府的“协约外交”及其本质(1902-1905年)

必须指出,德国的“世界政策”、“大海军计划”并非英国开启“协约外交”的诱发因素。②虽然1902年英国海军部情报部门即已认识到德国的战列舰队是以英国为作战对手的,但在英法协约形成之前,德国海军的“单独”威胁并不被英国重视,因为皇家海军自信掌握绝对优势。伦敦真正担心的是当英国与法国或俄国交战后,德国海军的“动向”:它是会保持中立还是趁英国陷入困境时“趁火打劫”,加入法俄阵营?参见:William L.Langer,The Diplomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Al⁃fred.A.Knopf,1960,pp.441-442;Robert K.Massie,Dreadnought:Britain,Germany and the Coming of the GreatWar,New York:Rand House,1991,pp.184-185。而英国与法俄形成“协约”也并不意味英国开始认定德国就是新的“敌人”。相反,“协约”应被看成是英国“自我减负”历程中“迟到”的成果。自1885年以来,“与法俄和解”都是英国各届政府没有轻易放弃的目标。伦敦始终对任何谈判持开放态度。③John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance ofPowerand the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,pp.211-226;赵军秀:《英国对土耳其海峡政策的演变》,中国社会科学出版社2007年版,第41-71页。然而,法俄两国领导人一直缺少认真和解的意愿,因为两国领导人大体认为英国的全球防御“漏洞”太多或者英国的谈判条件不能令人满意,所以必须以进一步扩张或施压来继续加强谈判地位,故不急于与英国谈判。这种动机突出体现在法国向“英占埃及”的尼罗河上游——苏丹——的渗透行动及法俄在中国扩大势力范围的计划上。④William L.Langer,The Diplomacy of Imperialism 1890-1902,New York:Alfred.A.Knopf,1960,pp.259-301,385-414。但伦敦之所以在与德国合作的同时仍对法俄抱有“希望”是因为:如果和谈成功,不但可以直接缓解英帝国整体的国防压力,更重要的是,它能让英国外交挣脱对德国的依赖,从而重获灵活性和自主性。⑤John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance ofPower and the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,pp.313-315。一旦消除法俄的敌意,英国就无须再“讨好”德国——尤其是现在奉行“世界政策”的德国。这也意味着英国可以免于承担某些其原本不关心的大陆责任,比如保卫德国盟友(奥匈帝国、意大利)在巴尔干和北非的利益——这是德国给予英国外交支持的“条件”之一。同时,英国“脱身而去”也不会冲击欧洲稳定,因为德奥意“三国同盟”与法俄“两国同盟”此后会自动相互牵制。以此为基础,英国不仅可以坐收“第三方”利益,而且还能把注意力可以重新聚焦到金融、航运、投资等“正业”上。成本高昂的陆军改革将不再必要。单凭皇家海军,英国即可“统御世界”。

此即兰斯多恩爵士(The Marquess of Lansdowne)继任英国外交大臣时关于“英法协约”(Anglo-French Entente)的态度。达成该份“协约”的初衷并非寻找“反德”的大陆盟友或无条件支持法国遏制德国。相反,它应被看作是作为“全球海权帝国”的英国为克服19世纪末的“战略颓势”而做的“自救”努力。这种颓势或“相对衰落”(Relative Decline)有两个原因。首先,英国的优势海上力量在法、德、美、日等国新兴海军的崛起下“四面受敌”。这一“海权危机”直接威胁英国产业-社会安全(依赖海外粮食、原料、市场)、本土与海外领地之间的联系以及帝国整体的凝聚力,尤其是,英国没有足够的陆军来守卫彼此隔离分散的海外领地(例如印度和加拿大)。此外,英国一向严苛的财政纪律对“赤字”、增税的敏感也让其重重压力下的国防力量频繁遭遇经费吃紧的难题。①也正是在这一背景下,英国学者麦金德(Halford J.Mackinder)与20世纪初提出了“陆权论”的初步观点,提醒英国决策者注意来自“大陆”的挑战。关于英国19世纪末“相对衰落”和“海权危机”的程度与战略含义,有不同思考与争论,参见:Paul M.Kennedy,Strategy and Diplomacy 1870-1945,London:Fontana Press,1989,pp.13-86;Paul M.Kennedy,The Rise and Fall of British Naval Mastery,Hampshire:Macmillan Publishers Ltd.,pp.205-238;Aaron L.Friedberg,TheWeary Titan:Britain and the Ex⁃perience ofRelative Decline1895-1905,Princeton:Princeton University Press,1988,pp.292-304;Keith Neilson,“'Greatly Exaggerated':The Myth of the Decline of Great Britain before 1914”,The International History Review,Vol.13,No.4,1991,pp.695-725;Gordon Martel,“The Meaning of Power:Rethinking the Decline and Fallof Great Britain”,The International History Review,Vol.13,No.4,1991,pp.662-694;胡杰:《海洋战略与不列颠帝国的兴衰》,社会科学文献出版社2012年版,第167-171页;哈·麦金德著,林尔蔚、陈江译:《历史的地理枢纽》,北京:商务印书馆2010年版,第49-71页。因此,在现实中,当英法在20世纪初相互承认对方在摩洛哥和埃及的地位,实现了“两不相欠”后,最大的得益者是英国,因为它在非洲和地中海的战略压力得到了很大程度的缓解。

“英法协约”的另一个价值是它被当成是进一步取得“英俄缓和”或“英俄协约”的跳板。实际上,在法俄这两个宿敌中,英国更“敬畏”的是后者。这是因为俄国的广袤国土、内陆纵深和有限出海口使英国的优势海上力量难以发挥作用。1903年初,英国的印度国务大臣乔治·哈密尔顿爵士(Lord George Hamilton)曾就局势评论道:“时间在俄国一边;我们在(与俄国)达成协议上耽搁越久,最终的解决方案就对我们越不利”;(我们)可以经海路触及德国和法国,所以“我们”在它们面前“可以”表现得“坚定不移——有时甚至蛮不讲理”,但俄罗斯帝国却“基本上坚不可摧”。①George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,p.109。不仅如此,俄国庞大的陆军及其不断向阿富汗边境延伸的“陆权神经”——中亚铁路——给英属印度西北边境造成了日益严重——同时在当时看来“不可克服”——的威胁。②Aaron L.Friedberg,TheWeary Titan:Britain and the Experience ofRelative Decline 1895-1905,Prince⁃ton:Princeton University Press,1988,pp.209-273。波斯和中国东北是另两处俄国南下扩张的方向。对此,英国外交界的普遍倾向是“化干戈为玉帛”,而非“硬碰硬”。这与英国因难以防御加拿大而致力于英美友好的动机类似。③加拿大当时被看成是美国要挟英国的“人质”。参见,徐弃郁:《帝国定型:美国的1890-1900》,桂林:广西师范大学出版社2014年版,第71页。为此,伦敦希望通过接近俄国的盟友——法国——来打破英俄关系的坚冰。④法国方面同样对此很热衷,并积极在英俄间牵线搭桥,但其目的却是希望让英法俄三方团结一致,孤立德国。而这与英国“交友减负”的“协约政策”之初衷是相悖的。George Monger,The End of I⁃solation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,p.160。

总之,“协约外交”的战略背景是英国的“相对衰弱”。其政策目标是通过“化敌为友”而实现“战略调适”——如果不是“战略收缩”的话。“协约”起初根本无关“德国”,更谈不上有任何“反德”计划。

(二)英国“战略偏见”的内容与来源(1905-1909年)

但是,之后不久继任外交大臣的自由党人爱德华·格雷爵士却因多种原因而开始为“协约”赋予新的意义。其中一个因素是他个人针对德国的“战略偏见”。

第一次摩洛哥危机(1905-1906年)是首个激发此种偏见的直接诱因。德国借口法国独占政策有损列强在摩洛哥利益而向法国施压。除了“世界政策”的考虑,比洛也企图借此机会离间刚刚形成的英法协约关系。由于英国保守党内阁在1905年末下台并让位给自由党,所以这场危机横跨了两届英国政府。表面上看,无论是保守党还是自由党政府都站在法国一边,但实际在态度上有“质”的不同,尤其是在对法战时军事援助的问题上。

保守党的外交大臣兰斯多恩承诺有限。他之所以支持法国是害怕德法单独媾和会损害英国刚刚通过“英法协约”获得的利益,特别是担心法国人会向德国转让摩洛哥大西洋海岸上的一处港口。英法在摩洛哥的合作仅仅是“就事论事”,而不带任何延伸性的战略涵义。兰斯多恩和外交部常务次官托马斯·桑德森(Thomas H.Sanderson)并不把德国视为“敌人”,而且他们在危机前也反复向法方强调“协约”并不针对德国。这是因为他们看到了德国国际地位的“脆弱性”,而不仅仅是其崛起的“光鲜”一面。法俄联盟使德国随时面临东西受敌的困境。虽然存在“三国同盟”,但奥匈帝国因内部民族问题而不断衰落,而意大利始终是同盟里最不可靠的伙伴——从20世纪初开始就不断向法国示好。德国海军建设确实是一个“新因素”,但英国1905年宣布的“考德计划”(Cawdor Program)被认为足以确保长期对德海上优势。另外,即便当时英国政府内确实有些人士曾鼓吹“德国威胁论”,但他们终究不是核心决策者。而首相阿瑟·贝尔福(Arthur Balfour)、外交大臣兰斯多恩、外交常务次官桑德森也并不买那些人的账。他们虽然觉得德国的外交有时显得“蛮横粗暴”,但并不恐慌,因为他们早已习以为常。所以,他们在看待英德关系时并不“悲观”。这也是为什么保守党政府不愿被法国“拖下水”去反对德国,正如当年索尔兹伯里不想单为保卫德国利益而去反对法国一样。兰斯多恩的“协约外交”是“减负”,而非自戴新“枷锁”。即便巴黎出于国内政治考虑而将伦敦的态度“曲解”为英国有意与法国结盟,并不遗余力在英俄之间穿梭以图建立“反德协约”,但兰斯多恩一直措辞谨慎而不给法方“做文章”的机会。①John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance ofPowerand the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,pp.314-316;George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,p.178.他首先关心的是“英国的利益”而不是“协约的利益”。

随着爱德华·格雷爵士出任自由党新政府的外交大臣,英国的“协约外交”渐渐偏离“初衷”。更准确地说,格雷的外交政策缓慢地使英国与法俄的利益靠拢,使原本内涵有限的“协约”扩展成一种事实上的“准同盟”关系,从而打破了大陆上“三国同盟”与“法俄同盟”间的旧“均势”。英国的战略重心从此不知不觉地被从“海洋”牵向“大陆”,由“帝国”转向“欧洲”,并间接促成了英德隔阂的加深和欧洲集团对抗气氛的形成。

发生这种转变,英国外交部中格雷等人的“战略偏见”扮演了关键角色,发挥了重要作用。他们持有一套与前任兰斯多恩及桑德森相比更惨淡的“德国观”和“欧洲均势观”。②该部分内容总结自以下文献:Gilbert Murry,The Foreign Policy of Sir Edward Grey 1906-1915,Oxford:Clarendon Press,1915,pp.41-51,102-120;Michael Ekstein,“Sir Edward Grey and Imperial Germany in 1914”,Journal ofContemporary History,Vol.6,No.3,1971,pp.121-131;John Charmley,Splendid Isola⁃tion?Britain,the Balance of Power and the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,pp.313-396;George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,p.236-331;Antoine Capet ed.,Britain,France,and the Entente Cordiale since1904,New York:Palgrave Macmillan,2006,p.1-8;Keith M.Wilson,The Policy of the Entente:Essays on the Determinants ofBritish Foreign Policy 1904-1914,Cambridge:Cambridge University Press,1985,pp.85-134。他们的核心判断是,实力不断上升的德国有进一步扩张、称霸欧洲的野心。

所以,德国是欧洲“均势”的主要威胁,是破坏秩序与稳定的主要来源。同时,英国虽然保留与德国对话谈判、实现缓和的通道,但决不因此损害英国与法俄的“协约”。而且,英国须尽力维持与法俄的“协约”,并在“重大”危机场合优先照顾或支持法俄的主张。必要时,英国还须对法俄提供军事援助,因为英国及其海军是挽救欧洲均势、制止德国霸权企图的关键。最后,格雷等人相信,英国凭借传统“海权作战方式”足以对两个大陆盟友提供有力支持。

就此,“协约”成了格雷外交的中心和出发点,因为在他看来,英国无法承受“协约”破裂、法俄——特别是俄国——重新变成“敌人”的代价。故而,英国必须尽一切努力与俄国维持友好。但除了直接在英俄双边关系上下功夫外,精心呵护和强化“英法协约”成了英国拉拢俄国的“间接战略”。后者做法的理由是,如果英国在法国遇到困难时给予坚决援助,就能向俄国证明英国在“协约政策”上的诚意。简言之,“英法协约”被当成是英国“协约外交”的“样板工程”。但若如此,英国就不可回避法国方面要求获得“在法德开战时英国参战”的承诺。排除国内反对英国接受大陆义务、介入大陆战争的强烈意见,格雷本人是愿意在“政治可行”的范围内部分满足法国人意愿的,方法就是默许英法陆海军参谋部门间就战时计划进行对话。这种动机除了包含上述巩固“协约关系”的整体考虑外,格雷及其下属的“对德偏见”也起了重要作用,并逐渐使“协约”新添了“反德”的内容。①George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,p.300.

应该说,格雷19世纪末的外交部任职经历很可能早就因“敲诈外交”而对德国产生了反感和戒备。再加上“世界政策”的耀武扬威,包括格雷在内的部分英国外交精英开始怀疑德国有更大的称霸计划。但这并不是说,格雷在1905年末出任外交大臣前就已有成熟、详细的“反德”计划。相反,当时整个自由党新政府的优先日程不在外交,而在内政,即通过削减军费——包括海军的“考德计划”——而推动社会改革。并且,格雷还希望利用1907年海牙国际和平会议进一步带动国际裁军——特别是在海军领域。但德国在摩洛哥对法国的“欺压”以及在海牙的顽固态度加深了格雷对德国的不满及其意图的疑虑。同时,随着桑德森的退休,以克劳(Eyre Crowe)①从1907年起,克劳担任外交部西方部高级文员。他的对德判断集中体现在其1907年1月提交给外交部的《克劳备忘录》,全称为《关于英国与法德两国关系现状的备忘录》,现在国内已有中文版面世。但该备忘录在多大程度上影响了英国外交仍有争议。参见:吴征宇编译:《<克劳备忘录>与英德对抗》,桂林:广西师范大学出版社2014年版,第31-80页。、伯蒂(Francis Bertie)、尼克尔森(Arthur Nicolson)、哈丁(Charles Hardinge)②伯蒂于1905-1918年任英驻法大使;哈丁在1904-1906年任英驻俄大使,1906-1910年接替桑德森任外交部常务次官(1910年后任印度总督);尼克尔森在1906-1910年间接替哈丁出任英驻俄大使,1910-1916年间接替哈丁出任外交部常务次官。等为代表的“反德”官员逐渐在英国外交系统中占据要职,鼓吹英国联合法俄、遏制德国的声音渐渐变强,从而使格雷原有的“偏见”得到了强化。③George Monger,The End of Isolation:British Foreign Policy 1900-1907,London:Thomas Nelson and Sous Ltd,1963,p.100。这一态势不可避免地影响到了他对欧洲局势——特别是德国问题——的认知和判断。与兰斯多恩不同,格雷认为:既然已拥有“三国同盟”,德国的欧洲地位不仅固若磐石,而且占据优势,所以根本没有理由担心自己的安全。然而,德国却仍在“世界政策”的名义下四处干涉或支持自己盟友的地区野心。④指的是奥匈帝国在巴尔干的活动以及意大利在奥斯曼帝国北非属地(的黎波里塔尼亚、昔兰尼加)的野心。John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance of Power and the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,pp.331-345。更重要的是,德国在已拥有欧洲最强悍的陆军后,还欲建设实力直追英国的大海军。所以,除了“追求霸权”以外,没有更好的解释可以说明德国的意图。

也许,“新事态”也发挥了影响。俄国在1905年被日本击败后,法俄同盟短期内萎靡不振,欧洲的力量天平似乎急剧向德国及“三国同盟”倾斜,而这在海上显得特别明显。英国海军的“双强标准”实际上原本只针对法俄两国海军的联合力量。但旅顺战役和对马海战使俄国舰队元气大伤,并随之使德国海军的地位和动向进一步凸显起来。此外,日俄战争期间的“多格尔沙洲事件”(Dogger Bank Incident)也让英国怀疑德国有挑起英俄战争并从中渔利的阴谋。⑤Paul M.Kennedy,The Rise of the Anglo-German Antagonism:1860-1914,London:George Allen&Un⁃win Ltd.,1980,pp.268-272。在上述形势的影响下,格雷和部分同僚愈益相信,德国是干扰和威胁欧洲均势的最大祸患,需加以防范。⑥日俄战争的失败也使俄国被迫把注意力从亚洲转回欧洲和近东,并开始与英国认真解决分歧,这才为1907年“英俄协约”的达成铺平了道路。也就是说,虽然英国一直热心以“英法协约”为样板而向俄国伸出“橄榄枝”,但俄国直到1906年后才真正有谈判意愿。故而,从“英法协约”到“英俄协约”并非线性发展的结果,而是很大程度上受到外部“重大变故”的影响。

还有观点认为,“德国霸权论”一方面只是格雷等人的“误判”,但同时也为英国外交精英提供了逃避现实、重振自信的“精神麻醉剂”。①这一观点见于:Keith M.Wilson,The Policy of the Entente:Essays on the Determinants of British Foreign Policy 1904-1914,Cambridge:Cambridge University Press,1985,pp.118-120。哈丁、尼克尔森、克劳都曾表示相信,英国是阻止德国夺取欧洲霸权的关键。但凯斯·威尔森指出,英国并非真心关注欧洲均势。因为当时德国倾力投资海军反而抽走其原本可用来扩大陆军的资金,而只有德国陆军才是威胁欧洲均势的重要因素。所以,英国表面上宣称的对欧陆均势的关心与其拿德国扩建海军来作为柏林称霸欧洲野心的论据是自相矛盾的。如前文所述,“协约”的诞生出自英国相对衰落的困境,是英国“虚弱”的证明。英国缔结协约首先是为了“自救”。然而,“德国霸权论”及英国对欧洲均势的政策强调却掩盖了“事实”,并让本已“狼狈不堪”的英国戴上了一种主持公道的“正义大国”的光环。即便已“风光不再”,但通过把威廉二世的德国塑造成拿破仑时期的法国,英国人却仍能从历史的辉煌中汲取光荣、自信和使命感。同时,这也为强化英法军事联系,并进而巩固英俄友谊提供了战略理由。最后,相比于对抗俄国,包括格雷在内的英国政要似乎更“敢于”遏制德国:因为德国并没有广泛的海外兵力部署,所以英国海军可以轻松集中舰队、封锁德国本土,而单凭这一方式即可削弱德国的战争资源,支援法俄。②英国政要其实认识到,对法国来说,在与德国的战争中,只有俄国陆军才能真正牵制德国兵力,而英国区区六个师的远征军最多只能在“精神”上起到鼓舞法国人士气的作用。他们判断,只有以传统的海上作战和沿海封锁的形式切断德国的海外运输线,才是英国可以为这场战争做贡献的地方。Keith M. Wilson,The Policy of the Entente:Essays on the Determinants of British Foreign Policy 1904-1914,Cambridge:Cambridge University Press,1985,pp.121-134。总之,不论“有意”还是“无意”,“对德偏见”不仅有助于夯实与法俄的协约关系,而且能间接为英国精英的“大国自尊心”树立参照物和目标。它就此获得了一种“生命力”,并为英德关系的前景投下了长长的阴影。

(三)英国战略偏见的政策产物:海上反制与“格雷式”的协约外交

当然,英国各界也不乏主张英德友好的人士和声音,而且格雷及外交部也不能无视自由党内主张英德关系缓和的意见,因为两国对抗意味着军费的回升与国内改革的拖延,而且其他内阁成员也并不都认同格雷的政策。可是,另一起突发事件却使英国舆论风向骤变。这就是1909年英国的“海军恐慌”。③详见:E.L.Woodward,Great Britain and the German Navy,Oxford:Oxford University Press,1935,pp.203-239;Phillips P.O'Brien,British and American Naval Power:Politicsand Policy 1900-1936,Westport:Praeger,1998,pp.73-98。该事件的起因是英国政府得到情报,指称德国正秘密加速新式全主炮战列舰——“无畏舰”(Dreadnoughts)——的建造进度。照此下去,英国舰队的相对优势将在数年内可能荡然无存。英国舆论为此哗然,议会也在就下一年度海军建设计划和预算问题上产生了激烈争执。最终,英国方面决定扩大年度主力舰建造数量,并以德国海军的建设规模为参照来决定英国未来每年的造舰计划。由于德皇和提尔皮茨将军拒绝在英国的压力下退让,英德双方无法在海军问题上达成妥协,军备竞赛由此爆发。它标志着战前的英德矛盾升级到了几近开战的地步。必须注意的是,从长远来看,这起事件并不预示着两国“主和派”的彻底失势或双边关系再无回暖可能。它的意义在于,海军问题使英德关系染上了某种之前不曾有的类似“生死较量”的色彩,而且也为格雷的“协约”政策提供了更加有利的环境。其他内阁成员可能不会轻信“德国霸权论”或“对欧责任论”,但保卫本土安全却是谁也无法拒绝的议题,德国舰队从此正式成了英国海军的头号假想敌。

正是在英国全力应付德国海军威胁的背景下产生了格雷与法国驻英大使康邦关于两国海军划分防区的外交换文,又称英法1912年《海军协议》,主要内容为:英国海军负责海峡和法国大西洋沿岸的防御,而法国舰队则集中于地中海、监视意大利和奥匈帝国。该“协议”使双方各取所需,为英国强化本土舰队力量创造了机会。虽然名义上,它只是军方和平时期的安排,而且也不代表英法“结盟”,但“责任区”的出现使英国政府——特别是格雷——在道义上背负起一种战时援助法国的责任。①否则法方就会抱怨英国“背信弃义”——因为法国是在“相信”英国战时必能加入对德作战的条件下才同意“敞开”本国北方海岸的。悉·布·费著,于熙俭译:《第一次世界大战的起源(上册)》,北京:商务印书馆1962年版,第251-256页。此外,在格雷知情和许可的情况下,英法两国陆军参谋人员也进行了广泛的协调和磋商,并勾勒了英国未来以“远征军”援助法国北方战场的前景。更重要的是,英法军事对话是在格雷长期向内阁其他重要成员隐瞒实情的情况下进行的。也就是说,纵使英国内阁和议会内存在着“制约”格雷一味向法俄靠拢的力量,但它们也很难发挥很大作用。尽管格雷一面再三保证英国政府依然保有是否参战的“自由裁量权”,但另一面也辩解说英法军事联系反而增添了英国政策的“灵活性”,理由是参加大陆战争需要长期规划,所以英国只有从平时开始就与法国军方参谋进行沟通协调才能让“干预大陆”成为英国外交政策中的“可选项”。无论如何,客观效果已经形成,那就是:在格雷的支持和双方军队“热心”人士的运作下,英法军事对话已把英国大大地推向了法俄同盟的阵营。①与此形成对照的是,英国与德国与三国同盟间并无此类对话。而且在一战前的最后几天,格雷也以英国因与法国有“海军协议”而负有道义责任为由,试图说服内阁其他不主张参战的同事:英国无法在即将来临的战争中袖手旁观。参见:Keith M.Wilson,The Policy of the Entente:Essays on the Determinants ofBritish Foreign Policy 1904-1914,Cambridge:Cambridge University Press,1985,pp.85-99.[美]西恩·麦克米金:《一战倒计时:世界是如何走向战争的》,何卫宁译,北京:新华出版社2013年版,第279-290页。

更重要的是,格雷本人非常在意维持英国与两个“协约”伙伴的关系——尤其是与俄国的关系。除了担心上文提到的“协约”破裂的高昂成本外,格雷还害怕如果法俄得不到英国外交支持的话,两国可能会倒向德国一边,使英国再次“被孤立”。②格雷担心出现一个真正的“大陆联盟”。但之前的历史已反复证明的是,大陆国家间的矛盾很难让它们联合一致,更不用说共同反对英国了。格雷对“大陆联盟”和“德国霸权”的恐惧也许在索尔兹伯里等老一辈英国政治家看来纯属“庸人自扰”。John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance of Powerand the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,p.369。此外,出于“对德偏见”的考虑,格雷也认为“协约”是今后抵抗德国扩张的潜在“保险”。③John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance ofPower and the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,p.338。于是,基于这两个理由,格雷相信,虽然防止大战、维护和平符合英国利益,但在关键时刻支持——或至少不“忽略”——法俄的利益和主张也同样重要。

虽然格雷战前并不反对与德国在巴尔干危机中合作以约束各自“盟友”,但前提有二:一是该议题并不牵涉英国的核心利益——帝国与海上战略交通线;二是它也无关格雷的优先日程——维持协约、遏制德国。英国当然不愿为俄国和奥匈的“私利”而被卷入巴尔干战争。在这一点上,英国与德国存在“战术性”合作的空间。但与德国类似,由于担心“背叛”和“被抛弃”,英国在约束自己“伙伴”的问题上也不敢走太远。虽然1912-1913年巴尔干危机中的英德合作似乎重现了昔日“欧洲协调”(The Concert of Europe)的光晕,但正如克拉普顿(R.J.Crampton)所论证的那样,那只是一次“空洞的缓和”,而“三国协约”与“三国同盟”的界限并未被真正超越。④R.J.Crampton,The Hollow Détente:Anglo-German Relations in the Balkans1911-1914,Atlantic High⁃lands:Humanities Press,1979,pp.167-180。

不仅如此,即便是在1912-1914年间英德改善双边关系的问题上,“协约”政治仍在发挥作用。虽然由于要价太高和态度僵化,德国人自己要为谈判失败负主要责任,⑤德国的条件是让英国同意在德国参加的所有大陆战争中都一概保持“善意中立”,英国担心这是德国企图为击垮法国的前奏。而德国给予英国的回报只是“放缓”而非“削减”既有的海军造舰计划。但格雷再三向法俄许诺——英德谈判不会妨碍英国与法俄关系现状——再次说明了这时的“协约”已大大超越了其在兰斯多恩时代的价值和意义。在格雷的影响下,英国外交开始渐渐失去保守党时期的“自由度”:不论德国是否真有野心,不论“三国同盟”是否铁板一块,也不论具体现实中的“是非曲直”,总之,“协约”成了目的本身。它在表面上既能保障英帝国整体安全,也能遏制其维护欧洲“均势”所面临的唯一威胁——“德国”。这一“清晰的偏见”使原本意在给英国“松绑”的协约反而成了新的“包袱”。①John Charmley,Splendid Isolation?Britain,the Balance ofPower and the Origins of the FirstWorld War,London:Hodder&Stoughton,1999,p.350。

然而,格雷似乎不太在意——实际上也无法解决——因支持“协约”而带来“引火烧身”的危险(正如“七月危机”显示的那样)。他只希望,万一英国必须参战,皇家海军的优势兵力能以拦截和封锁作战给予德国重创,从而使英国的战争代价被控制在最低程度。后来担任海军大臣的丘吉尔也曾鼓吹过类似“廉价”海上战争的观念。正是这些设想坚定了格雷当初在第一次摩洛哥危机中支持法国的决心,而且它们也影响了英国内阁在“七月危机”最后决策时的战争判断。

(四)英国“战略偏见”带来的政策影响

格雷外交的最大影响是让德国也开始怀疑英国的战略意图。包括德皇在内的德国领导人普遍有一种“被包围感”,即认为英国通过“协约外交”正在德国周围编织起一道“包围圈”。②Samuel R.Williamson,“German Perceptionsof the Triple Entente after 1911:Their Mounting Apprehen⁃sions Reconsidered”,Foreign Policy Analysis,No.7,2011,205-214;悉·布·费著,于熙俭译:《第一次世界大战的起源(上册)》,北京:商务印书馆1962年版,第179-183页。另外,这种“被包围感”也可以从德皇威廉二世与战前德国宰相贝特曼-霍尔维格(Theobald von Bethmann-Hollweg)的回忆录中观察得到,见:Wilhelm II,The Kaiser's Memoirs,Thomas R.Ybarra trans.,London:Harper&Brothers Publishers,1922,pp.125-126;Th.von Bethmann-Hollweg,Reflections on theWorld War,London:T.Butterworth,1920,p.12。另外,柏林对伦敦在德国海军建设上“大做文章”也相当不解和不满,认为这是英国有意削弱德国国防并粗暴干涉德国主权的做法。就柏林的视角来说,伦敦是在外交和国防两条战线同时逼德国“就范”。在这种“想象的压力”下,德国领导人虽然直到战前仍对改善英德关系抱有“热情”,但终究难以成事,主要原因就在于自感“被逼入绝境”的德国太想打破“协约包围圈”,以至于他们开出的条件显得相当“苛刻”:英国必须在德国的所有战争中保持“中立”。1912年末,即第一次巴尔干战争期间,德国驻英大使李希诺夫斯基亲王(Prince Lichnovsky)从英国陆军大臣哈尔丹(Richard Haldane)处获知,如果战争爆发,英国会站在法俄一边,英国必须维持两个大陆集团之间的平衡。这一情报引来一向期盼英国能保持“战时中立”的德国高层极为震惊。加上俄国宣布的庞大陆军建设计划和奥匈帝国对巴尔干战争走向的担忧,德皇于12月8日召开了著名的包括德国陆海军领导人参加的“战争会议”(War Council)。该会议并非德国有意“发动”战争的证据,它恰恰反过来表明了德国精英的异常焦虑。会议的决定之一是扩张陆军,它标志着德国的战略重心重新开始从海洋回到大陆。然而,法国和俄国迅速作出反应,并亦着手秣马厉兵。德国在大陆遇到的这种力量对比上的“不利趋势”迫使其领导人亟需从英国那里获得一种“安全感”,而这种局面恰恰是英国与法俄接近所产生的疑虑造成的。德国宰相希望英国能澄清立场,以减少德国在未来“被迫开战”时的可能对手。①另参见:Erich Brandenburg,From Bismarck to the World War 1870-1914,London:Oxford University Press,1933,pp.441-453;R.J.Crampton,The Hollow Détente:Anglo-German Relations in the Balkans 1911-1914,Atlantic Highlands:Humanities Press,1979,pp.73-74。但这是英国即便在兰斯多恩时代也难以答应的事情。伦敦最多只能许诺它没有侵略或者联合其他国家侵略德国的意图。格雷也担心柏林是有意想拆散“协约集团”,而“协约”恰恰又是其外交政策的重中之重。这又反过来进一步强化了德国对英国意图的怀疑。同时,伦敦也怀疑柏林如此盼望英国“严守中立”是因后者怀有什么“阴谋”。正因如此,英德关系才在1912年后海军竞赛已然消退的情况下,仍难有根本改观。毕竟,“没有争吵”并不是双边关系回归正轨的证据,因为那或许只意味着“貌合神离”或“临时休战”。

五、海军竞赛、海权格局与战略趋势

就单纯的海权问题来说,英德上述的政策互动结果同样意义非凡。从客观和长期的战略效果看,英德海上竞争不仅事关两国国防安全与政策,而且也推动了欧洲乃至世界的海上力量格局的重大变迁,并深刻地影响到了20世纪前半期(1945年之前)的全球大势。

结合上文看,与外交关系的情况类似,德国当局也应该为英德海上竞争的出现负主要责任。相比之下,英国在这场海上博弈中的表现是“反应”式的,而其目标也是“保守”的——即维护自己相对于德国的海军军力优势。确实,“费舍尔海军改革”(始于1904年)的很多内容看上去是应对德国的舰队建设,而且费舍尔本人也一直对德国海军扩张的意图抱有警惕。①费舍尔于1904-1910年间任英国海军第一海务大臣(First Sea Lord)。为了响应政府精简预算的要求,他在任内对英国海军进行了大刀阔斧的改革,裁撤冗员、提高战备水平、淘汰旧舰,并通过调整全球兵力部署而把主力舰队集中于本土。这被部分学者视为费舍尔有意应对德国海军威胁的举措,但实际上事情并没有那么“单纯”,改革更多是英国海军应对普遍性新挑战的“自我调适”。他还推动了海军主战装备的发展,即“无畏舰革命”,详见:Marder,Arthur J.,The Anatomy ofBritish Sea Power:AHistory of British Naval Policy in the Pre-Dreadnought Era 1880-1905,New York:A.A.Knopf,1940,pp.484-546;Fairbanks(Jr.),Charles H.,“The Origins of the Dreadnought Revolution:A Historiographical Essay”,The Inter⁃national History Review,Vol.13,No.2,1991,pp.246-272。可是,实际上,包括诸如“削减海外舰队以充实本土周边的海上兵力”在内的措施更多源于英国因不堪财政重负而进行战略收缩、精简预算的需要。即便是开工建造“无畏舰”这种造价高昂的新型“钢铁巨兽”的决定也并非直接针对德国,而同样是为了响应内阁的要求以节省海军经费,因为费舍尔认为,“无畏舰”凭借其高航速和统一大口径火炮的远程火力可以在一夜之间让别国所有的现役舰队“报废落伍”。于是,在单舰的作战效能大大提高、造舰技术和建设进度明显领先的情况下,英国可以适当放缓海军建设步伐和缩减军备规模,从而以“质”取胜。②JonTesuro Sumida,In Defence ofNaval Supremacy:Finance,Technology and British Naval Policy 1889-1914,Boston:Unwin Hyman,1989,pp.37-70。然而随着德国在1908-1909年间也开始加速建设自己的“无畏舰”,英国政界和海军当局在震惊之下被迫重视“量”的积累,从而打开了一直延续到1912年的两国海军竞赛的大门。同时,如上文所述,在“格雷式”协约外交的指导下,英国海军也进一步密切了与法国同行的联系,从而助长了英国海军“本土再集中”的势头。英国海军部也积极就各种情况下的对德作战计划展开反复讨论和演练。③英国海军部曾就英德单独交战和联盟战争、海上经济封锁和保交-破交战(海军部特别关注德国高速民用商船在战时被改造成武装袭击舰后对英国沿海航运构成的威胁)、对德海岸实施袭击和大规模两栖登陆以援助法国、争取斯堪的纳维亚国家(瑞典和挪威)以及丹麦的援助以协助英国舰队深入波罗的海执行任务等议题展开过热烈讨论,并与陆军进行过对话协商。Matthew S.Seligmann,Frank Nagler and Michael Epkenhans ed.,The Anglo⁃German Naval Race 1895-1914,Surrey:Ashgate,2015,pp.103-154,237-276。这样,英国在“质”、“量”两个领域和“硬件”(装备)、“软件”(外交联盟、组织改革、作战计划)两个维度的举措给提尔皮茨原本“按部就班”的舰队发展计划构成了巨大压力和干扰。其次,随着竞赛的技术含量不断提高,军舰建造成本也一路飙升,造成德国财政持续吃紧,赤字和外债不断累积。然而,为了应对英国海军日益严峻的威胁,德国海军努力克服各种困难,继续扩大舰队,改造船坞和港口以及扩建各种海防工程,并针锋相对谋划对英作战行动。①经推演,战时德国舰队主力应优先部署在北海沿岸的易北河口而不是波罗的海地区,并争取以战略防御消耗敌方封锁力量,同时伺机对英国东海岸城镇及航运实施骚扰。德国海军希望以此能拖垮英国的战争资源和意志。Matthew S.Seligmann,Frank Nagler and Michael Epkenhans ed.,The Anglo-German Naval Race 1895-1914,Surrey:Ashgate,2015,pp.186-198。即便如此,德国仍无法真正消除自己在“质”、“量”上的劣势。②英国更庞大的财政资源和造船能力使德国在数量竞赛上难有作为。而在质量方面,由于国内《舰队法》的制度约束和特殊的沿海地理条件(浅滩和“基尔运河”的有限通航能力),德国主力舰在火力和吨位上普遍都要逊于英国战舰。但就战列巡洋舰(Battle Cruiser)来说,德国比英国的同类舰只有更好的装甲防护力。这在1916年的日德兰海战(Battle of Jutland)中体现了出来。总之,虽然海军竞赛到1912年即告消退,但英国取得了事实上的胜利。

英德海上对抗的一个突出特点——“地区性”——却蕴含着更长远的战略意味。众所周知,所谓19世纪大英帝国的海上霸权——“不列颠治下的和平”(Pax Britannica)——是全球性、世界性的,而其力量支柱就是其不计其数的海外补给-行动基地以及相应舰队。一般来说,英国海军最新式的军舰往往优先配备给那些地位重要的海外舰队——如地中海舰队。③Arthur J.Marder,The Anatomy ofBritish Sea Power:AHistory ofBritish Naval Policy in the Pre-dread⁃nought Era,1880-1905,New York:A.A.Knopf,1940,pp.144-173;Jon K.Hendrickson,Crisis in theMedi⁃terranean:Naval Competition and Great Power Politics 1904-1914,Annapolis:Naval Institute Press,2014,pp. 36-41。正是基于这种“前沿存在”(Forward Presence),英国的世界霸权才是“有形”且“实在”的具象,而非空虚的口号或头衔。虽然英法之间在19世纪的多个时段内也有过规模、时长不等的“海军竞赛”,但英国往往能“后来居上”、“以量取胜”,因而并未对其全球海上势力存在造成多大影响。然而,随着19世纪末英国财政形势的恶化与多个海权力量(美、日、德、俄、法、意)的同时崛起,英国在海上的“绝对霸主”地位出现不保迹象。对此,伦敦的先期应对办法是“临机应变”。它并不追求“针尖对麦芒”的硬碰硬做法,而在是对内实施“费舍尔改革”的同时,对外以“绥靖”、“让步”来实现逐步的战略减负,英日同盟、英美友好、英法协约就是明证。其结果是,英国裁撤了不少海外基地和舰队,把在远东太平洋区域和美洲加勒比地区以及地中海的海上主导权暂时拱手让给了日本和美国,并将精干兵力向本土集中以节省海外防务维持费。照此下去,英德之间原本也可达成某种“协约”。英国在渡过这段“艰难期”后,随着财政状况的改善以及海军领导层的人事变动,“本土再集中”的政策可能会被放缓甚至扭转,并重新恢复到全球存在的“旧常态”。然而,由于上文详述的战略偏见与互疑的出现,英德关系“不进反退”,德国不断壮大的海军成了英国头号关注的潜在对手。由此,意义重大的局面出现了。由于德国与英国本土毗邻,“德国威胁”使英国海权“临时救急”的“本土再集中”向“半永久化”方向发展。所以,英德之间的海上对抗并非具有全球性,而是仅局限于北海一个地区。在这种形势的推动下,皇家海军也由一支“全球力量”逐渐退化成了蜷缩于北海一隅的“地区舰队”。由此,全球海权的“多极化”格局形成了,原本由大英帝国一统天下的“全球公域”被分割成了一块块地区强国的势力范围:法国和意大利的地中海、俄国和德国的波罗的海、美国的加勒比海与西大西洋、日本的东亚与西太平洋。后来的“一战”并没有改变这一局面,反而使其强化和固化:美国凭借1916年战时《海军扩张法案》的声威和战后华盛顿会议取得了与英国平起平坐的海上地位,而日本取得了世界第三的位置,并成了无可争议的西太平洋霸主。①B.J.C.McKercher ed.,Arms Limitation and Disarmament:Restraints on War 1899-1939,Westport:Praeger Publishers,1992,pp.83-104。与此形成鲜明对照的是,英国仅于新加坡勉强维持了一支象征性的远东舰队,而把维护西方海上利益的重担转给了美国。②Christopher M.Bell,The Royal Navy,Seapower and Strategy Between the Wars,New York:Palgrave Macmillan,2000,pp.59-98;Keith Neilson and Elizabeth Jane Errington ed.,Naviesand Global Defense:Theories and Strategy,Westport:Praeger Publishers,1995,pp.161-180。于是,美日争夺太平洋海上霸权的大幕渐渐拉开,并为第二次世界大战的太平洋战场搭建好了舞台。所以,有趣的是,英国全球海权的消退和欧洲英德海军竞赛在某种程度上助长了后来亚太的美日海上对抗。

最后,全球海权格局的变动还推动了全球大陆格局的变迁。为了应对德国威胁,英国从各地的“海上撤退”不仅造成了“海上公域”的分裂与割据,也意味着伦敦在很大程度上丧失了对各地陆上局势的塑造和影响能力。这同样突出表现在远东。英国退出后,亚太地区的美国海军势力仍处雏形和建设阶段。所以,虽然英美间的“海上权力转移”进程在一战后即已“启动”,但至最后完成仍存在一个“空档期”。在这段时期内,日本享有西太平洋的海上优势。这意味着后者利用这个“机会窗口”称霸远东的野心也就更难受到来自西方国家——特别是英美——的及时而有力的制衡。③参见:Dorothy Borg and ShumpeiOkamoto,Pearl HarborasHistory:Japanese-American Relations1931-1941,New York&London:Columbia University Press,pp.127-260;Tatsuji Takeuchi,W ar and Diplomacy in the Japanese Empire,New York:Russell&Russell,1967,pp.227-424。在此前提下,日本自一战后就加速了向中国本土乃至远东其他区域的渗透与扩张:曾分别出兵西伯利亚和山东干涉俄国和中国革命、制造“九一八”事变乃至最后发动全面侵华战争和“大东亚圣战”。如此一来,第二次世界大战的亚洲大陆战场也渐具轮廓。

结 论

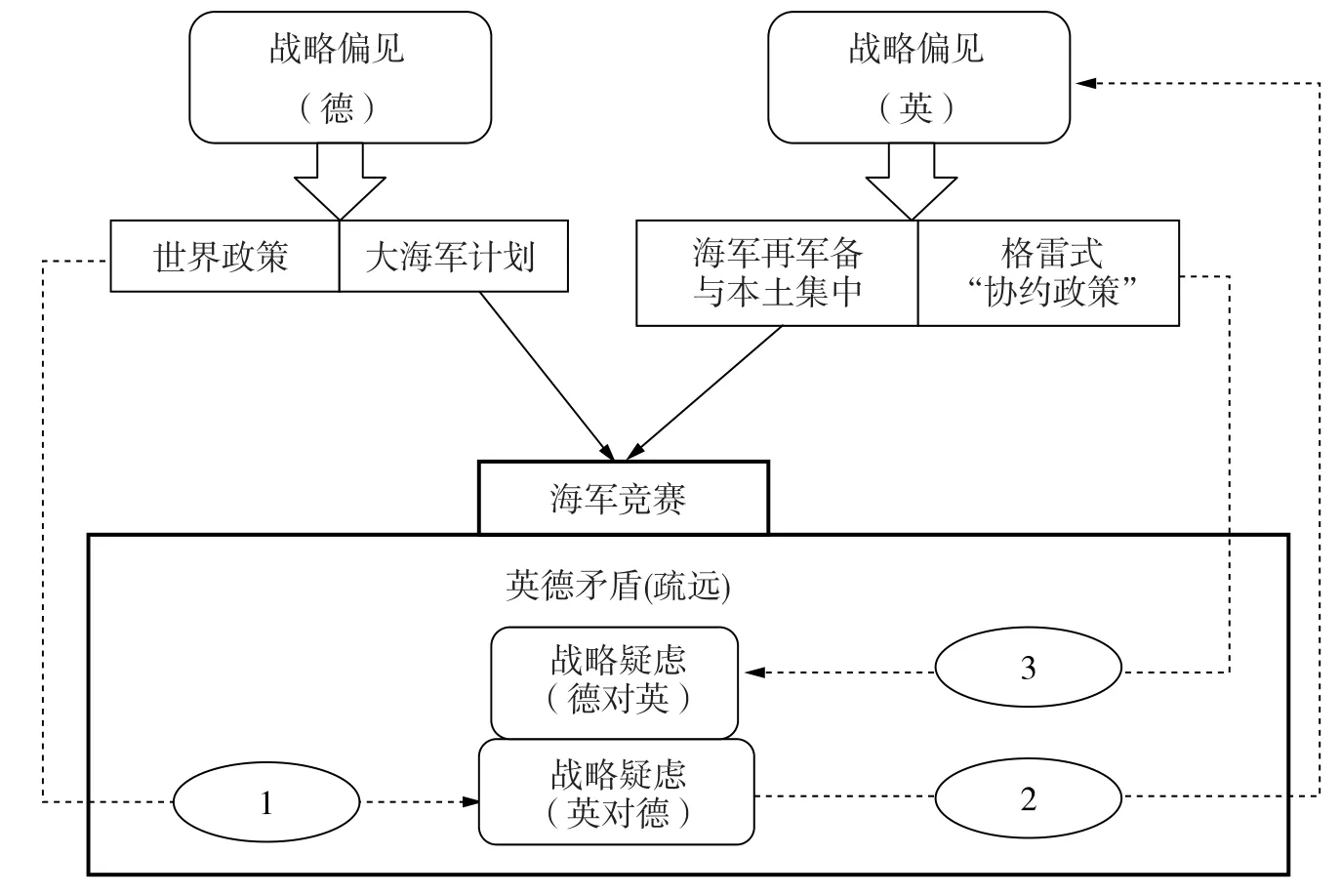

总结全文,英德两国关键外交负责人先后产生的“战略偏见”是造成两国陷入“战略互疑”的主要因素。在“战略互疑”的影响下,英德间的嫌隙和戒备愈发明显,并最终造成了两国的疏远和双边关系的倒退。具体机制如下(见下图,其中的1、2、3数字代表机制不同阶段运作的先后顺序)。

英德关系倒退示意图

德国领导人因“过度乐观”的战略判断而放弃了英德合作期一直奉行的基本原则,改而追求“自主外交”,并不顾英国关切而开启了“世界政策”和“大海军”计划之路。这不仅促使英国保守党政府加速与法俄谈判“协约”的进程,还诱使后继的自由党关键决策人就德国意图形成了“战略误判”。更致命的是,格雷的“对德偏见”使他逐渐把“协约”当成了一切外交行动的背景和依据,从而给英国与德国的和解设置了障碍。这反过来又加剧了战前德国对英国意图的怀疑和警惕,两国间的“战略互疑”至此完全形成。结果,英德关系在经历海军竞赛的巨大冲击后难以真正转圜,而两国也愈益依赖各自的“同盟”、“协约”和军备以求平安。同时,随着欧陆局势因巴尔干问题而日益恶化,改善英德关系的努力也一再被拖延,并终因一战爆发而搁浅。于是,这也部分助长了一种“误解”,即一战起源于德英这两个“新老强国”不可调和的矛盾。事实是,除了海军问题,双方并无多少真正不可逾越的矛盾和冲突:德国的根基仍在大陆,而英国也无意置德国于死地。但英德关系的倒退与海军对抗的爆发却影响广阔且深远,其含义却远不仅限于两国之间和一战之前的大国关系。相反,它潜移默化地塑造了整个20世纪前半期的全球海权以及国际战略格局的演进与革命。岛屿帝国(英国)一统天下的时代日薄西山,而世界各地群雄逐鹿的“战国”阶段加速到来。

最后,本文基于“英德关系的倒退”提炼了几点历史教训。

首先,一国决策者在研判国际形势和制定外交政策时,应避免盲目“乐观”。无论短期内本国战略环境显得如何“有利”,都应未雨绸缪,做好“应变”的预案,以防陷入被动(反面案例就是德国的“战略偏见”)。

其次,不应一味夸大和想当然地“编造”别国的力量优势和政策野心,以免在决策时反应过度,引发不必要的外部消极反应,或形成“自我实现的预言”与不利后果(反面案例是英国的“战略偏见”)。为此,在评估和分析他国战略意图和政策本质时,不仅要看相对静态的国际关系“组合”与表面的“行动”,更应注意这些组合中的动态变化与行动的具体背景,防止犯“一刀切”和“简单化”的幼稚病(反面案例就是格雷对德国与三国同盟实力与地位的判断)。另外,一国——特别是大国——的外交决策者必须分清政策“目标”和“工具”之间的差别,并时刻注意不让工具干扰目标的实现或超越目标的价值(反面案例是格雷将原本只是“工具”的“协约”变成了目标本身,造成了两者关系的“倒挂”。它不仅让英国背上了大陆义务,而且还加剧了德国的恐慌,动摇了两大军事集团间原有的均势。最重要的是,格雷外交政策“失当”不仅没能挽救大英帝国的全球霸主地位,反而让其世界霸权的衰退速度大大加快)。

最后,大国间存在战略矛盾和利益纷争是难免的,没有纯粹和谐的大国关系。出现冲突和危机也很正常,不可怕,关键是如何管控,防止意外升级并导致热战。就此来说,双方相向而行、积极沟通、理性协商才是正途,而自行其是、互为疏远、恫吓威胁虽然在短期内能产生“战术”效果,但若长期如此将有损互利互惠的“战略”大局。“战略互疑”并非注定是无可挽回的死胡同,能否“走活”、突破恶性循环,关键要看政治家是否有气度与智慧予以破解。

[修回日期:2015-08-27]

[责任编辑:鲁鹏]

顾全,北京大学国际关系学院2012级博士生

2015-07-27]