在自然中诗意地栖居

楚雨

《恋上春树》是日本导演矢口史靖的作品。自2014年上映以来收获了极高的关注度,好评如潮,接连斩获第38届日本电影学院奖和第9届亚洲电影大奖最佳男配角奖。《恋上春树》是电影的香港译名,台湾将片名直译为《哪啊哪啊神去村》,虽忠实于日文片名,但却少了几分诗意,“春树”是勃勃生机的象征,对树木的爱恋正是人与自然和谐关系的呈现。电影根据日本作家三浦紫苑的小说《神去村日常》改编而来。在狂热追求大制作、场面特效,喜好暴力与恶搞的今天,像《恋上春树》这样缓慢耐心叙事的电影并不多见。电影除了显而易见的环保与生态意识外,更唯美地展现了树木参天、鸟鸣山幽的诗意栖居。

电影的主人公平野勇气原是个孱弱、废柴式的城市男孩,升学考试落榜后,勇气偶然间受到海报的鼓动,报名参加了为期一年的木工学习班,满腔热血地来到了三重县——一个风景虽美却交通闭塞、没有现代通讯的深山村子。初次接触伐木工作的勇气极不适应乡村的工作和生活,他吊儿郎当、逃避课堂,不把林工当作一回事,一心只想“离开这个鬼地方”;但是渐渐地,勇气受到了工友们的感染,开始自觉起床、用严肃的态度和精神对待伐木职业,终于获得了村民们的认可,还被邀请参加村里48年一次的大祭祀,共同砍伐“树王”,为山林和人类祈福。实习期满后,勇气依依不舍地与美丽的自然、幽静的山村和善良的朋友告别,回到了钢筋水泥构筑的城市,却在家门口嗅到了木头的芬芳气息,勇气终于意识到自己对山林难以割舍的情感,他毅然决然地回到了充满原始美好气息的三重县。

山林与城市

从最直观的层面而言,《恋上春树》呈现出的灵秀山林和苍翠树木很容易唤起观众对林木的向往之情,也让人很自然地将林区生活与都市生活并置和对照。一提到都市,人们的脑海中总会浮现高耸的现代建筑、繁忙的上班族和拥挤的车道,同时也会联想到手机、网络等现代通讯。与城市的现代化生活不同,山里的一切都是缓慢而宁静的。电影中,平野勇气被分到中村林区,汽车在一座座茂密的青山中穿行。这是树的世界,是幽静的天堂,林木苍翠参天,风在林海中穿梭回响。村子距离县城的商业街很远,即使开车也至少要两个小时,对村民来说,两个钟头的车程已是十分便捷,可对来自城市的勇气而言,却是不可思议的漫长。建立在工业化基础上的现代都市,就像一台不分昼夜、永不停歇的永动机,不断地追逐效率与利益;而依靠土地和雨水为生的村民和山林,却百年如一日地养护着和谐的自然,彼此扶持着对方的生存与繁衍。林工管理和修剪山林,有利于树木吸收雨露、茁壮成长,结实良好的木头又是村民和工人的生活必需和收入来源,在这里,自然与生活一样重要和神圣。

向往大城市与热爱大自然,似乎从来就是一个矛盾。亲近自然就意味着要离开城市的浮躁和喧嚣,陶渊明的采菊东篱和梭罗瓦尔登湖小驻都是对城市生活采取的逃离态度。在《瓦尔登湖》中,梭罗仔细记录了自己与自然相处时的感悟,从春天到冬天,阳光风雨变幻,心境却不骄不躁,亲手建造木屋,开荒种植蔬菜,与小动物打交道,与神秘的自然和谐相处,梭罗绘声绘色地描绘着人与湖的心灵沟通。然而与此不同的是,电影《恋上春树》中的村民原本就是世世代代的山林中人,他们隐居于此并不是要逃避城市的喧嚣,也不是出于某种心灵内在的追求,他们是实实在在的“桃源人”,更是整片森林千百年来的敬畏者和守卫者。时代变迁,环境变化,汽车、电锯和地理信息系统改变了村中居民的生活,却从未动摇人与深林共生共融的美好理念,科技被用于保护树木,科学育种,合理采伐,人与自然的共生关系既维护了森林生态的和谐与长存,也哺育了村民和他们的子孙后代。

然而,电影主题显然还具有更为丰富的内涵。古语常说,“十年树木,百年树人”。勇气第一次参与砍掉了一棵百岁之树,他深深感受到大树的威严与林工工作的专注和细致。在木材交易场上,中村林区的山木卖出了惊人的高价,返程的路上,勇气兴奋地问村长:“这么好的价钱,为何不把老树都砍掉?这样我们就成千亿富翁了。”村长反问他,如果现在为了眼前的经济利益把老树都砍伐殆尽,那我们的后代将如何生存?现在砍伐的百年老树是一个世纪前林工种下的,前人栽树,后人才能乘凉。同样,林工现在种下的一棵棵幼苗,也只有在百年之后才有这样的价值,植树人辛劳付出的成果他们自己是看不到的,这是用今日的奉献,为后代积累财富。尊重前人,牵挂后代,这何尝不是现代工业社会的应有理念!因此,电影取材和讲述的虽然是森林故事,实则是对全人类未来的关切。

回归原始的纯净

几乎是每一类主题都无法回避传统与现代的问题。传统通常意味着回归本真,从原始生活中汲取营养,而“现代”却常常站到了传统的对立面,意味着开拓、掘进和破坏。喧嚣久了,便会渴望宁静,《恋上春树》中充满了对原始和传统的赞美,这对疲于城市生活的人来说无疑是心灵的抚慰。

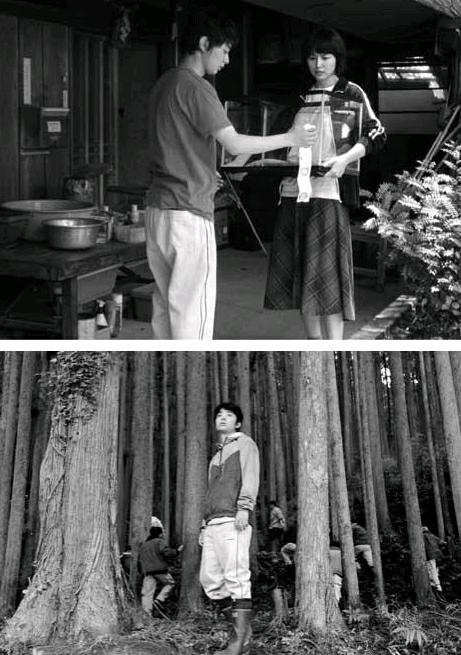

在电影中,勇气的成长就是从“现代”到“传统”的反向过渡。勇气自小长在城市,衣食无忧,叛逆又渴望独立,他带着城市文化进入僻静原始的三重乡村,伐木工作虽然疲惫枯燥,却处处充满人性的温情,前辈与喜对勇气照顾有加,看似严厉实则关切;直纪为饥肠辘辘的勇气送来午饭。生活中的感动和惊喜使勇气渐渐褪去了城市的焦躁和浮夸,变得纯真自然,他认真学习伐木技巧,聆听前辈经验,尊重长辈,敬重神灵。传统并不是封闭的,而是有限度地接受现代文明的滋养。村民们在传统中生活,又能将现代技术加以运用:虽然在林区没有手机通讯讯号,没有抽水马桶,但他们却能运用先进的定位系统来管理山林;林工们不仅能熟练运用原始拉锯,也掌握了现代电锯的操作。回归传统,从原初中找寻现代的影子,这或许是影片认可的最佳生存方案。

回归传统并不意味着丢弃对神明的信仰。现代科技的实证精神已判决了上帝的死亡,人类失去了精神指引,在信仰缺失和狂欢化的后现代文化模式下,人们心中实际上是呼唤神的降临的。影片中,原始林区居民们虔诚地供奉着山神,驾车经过神像时,村民们都会停下车静默祈祝;盛大的祭祀典礼上,男性村民清一色只穿兜裆裤,用赤裸的身体传递对神明的坦诚的敬仰。村民们认为,山林是受神明看管的,以伐木为生的他们自然也受到神明的看管与庇佑,因此,“留山日”禁止一切砍伐作业,也禁止人们踏足山林——传说此时进入山林的人将不再出来,因为这一日正是山神清点山林树木的时候,如果人在里面,也将被作为树木,从此留在林中。然而,村民们对神灵的信仰虔诚却不愚昧,当小孩儿健二在“留山日”闯入山林失踪后,村民们打破禁忌入山寻人。虽然勇气在山神的引领下找到小孩儿的一幕有些“不可思议”,但这实际上却是对前面男主角掰了一块饭团孝敬神明的回应,这恰恰是神明对勇气和全体村民的庇佑。

那么,当现代都市人带着无知和猎奇的心态闯入寂静的山林时,村民又该如何应对?影片中,勇气前女友以拍摄纪实片为名与一众青年朋友闯入山林,他们把林中生活当作一次狂野的度假,用新奇而嘲弄的眼光注视着林工们的劳作,当树木轰然倒下,都市男女的反应竟是大笑和嬉闹。当纯净和虔诚的环境被打破,都市与乡村的矛盾便尖锐起来。勇气最后怒不可遏地将青年男女相机中的内存卡丢弃到了丛林深处,并呵斥他们即刻离开这片不容玷污的土地。来自“城市”的勇气最终将野蛮的城市流弊逐出了“乡村”,这其实也意味着原始的乡村精神对城市弊病的净化和改造。

在自然中成长

人类本就起源于自然。原初,人类与自然和谐共生,是食物链的一个环节,而后随着文明的发展,人类逐渐摆脱了刀耕火种的生活模式,进入到农业社会和工业社会。现代社会是否促进了青年的成长?电影中的答案显然是否定的。勇气自出生便在城里生活,可他却没获得一点长进,而他在三重县经历的却是脱胎换骨的一年。事实上,勇气的改变不只是受村民的影响,更受到自然的洗礼。

初到山村,勇气便感受到了大自然的“威胁”,从清晨悠闲爬过脸颊的蜥蜴到密林深处的水蛭,从出没于山野的蝮蛇到盘中的鹿肉,勇气深刻感受到乡村生态对城市文明的“入侵”。勇气第一次拿起电锯时,风从树干间蹒跚而过,木茎的断裂声、树叶的婆娑声、飞鸟的扑棱声在林中穿梭回响,参天大树倒下时的轰然不免使勇气胆战心惊,他感受到了自然的力量和人类的渺小。林中的暴雨来得突然,雨水滋养土地的声音,滴落发梢的黏腻感,仿佛都是自然对他的洗礼和净化。

不过,自然对人类的教育是需要时间的。和勇气一同前往山村的“工友”大多放弃了乡村的历练,选择重回城市,他们是“自然教育失效”的案例。每年的夏天,为数众多的游客克服高原缺氧的困难,经过漫长的旅途,到西藏的人间仙境寻求放松和慰藉,然而旅程结束,他们仍旧要回归城市的喧闹,他们又能获得多少自然的启迪?现代都市为生活营造了种种的便利,也隔绝了传统生活的“自在”,煤气灶和各种厨具取代了山野间的袅袅炊烟;豪华的轿车与落地窗彻底遮盖了蓝天白云;公园和人造盆栽的风头盖过了山林鸟兽和山溪田园。那么,这是否意味着,在城里用柴火煮饭或是用墨镜仰望蓝天就能得到自然的滋养?当然不是。影片告诉我们,要接受自然的教育,就必须打破对固有价值观的执着,带着“自然心境”而非“城市心情”与自然磨合,在自然中成长。

在科技日益发达的今天,人变得现代化、城市化和工具化。以自我为中心的人类在面对一片一片愈加稀疏的森林时,显然缺乏足够的爱护与认知。树木不同于动物,动物尚且能以愤怒嘶吼的方式表达抗议,而树木只能无言地接受人类所附加在它们身上的利刃。影片里的木工们始终在砍倒一棵又一棵的树,包括最后的那棵巨大无比的树王,但与此同时,木工们又是不断地栽种树苗,培育希望。砍伐与养护,“人育自然,自然育人”,这似乎正是导演矢口史靖想诉说的。