基于产学研合作教育的应用型本科“双能+双证”人才培养模式与机制①

邢赛鹏,陈琴弦,陶梅生

(1.武汉工商学院,湖北 武汉 430065;2.华中科技大学武昌分校,湖北 武汉 430064;3.武汉大学,湖北 武汉 430072)

基于产学研合作教育的应用型本科“双能+双证”人才培养模式与机制①

邢赛鹏1,陈琴弦2,陶梅生3

(1.武汉工商学院,湖北 武汉 430065;2.华中科技大学武昌分校,湖北 武汉 430064;3.武汉大学,湖北 武汉 430072)

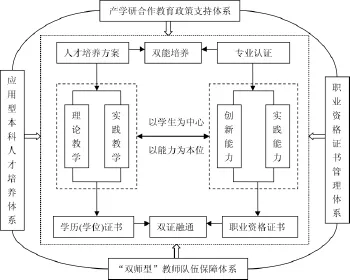

产学研合作教育的人才培养模式是国际职教界公认的应用型人才培养途径。应用型本科“双能+双证”人才培养模式是指以就业为导向,以学生为中心,以能力为本位,构建以产学研合作教育政策支持体系、“双师型”教师队伍保障体系、应用型人才培养体系和职业资格证书管理体系为支撑的运行机制,旨在培养以学生的创新能力和实践能力为核心的能力素质(简称“双能”),并获取学历证书和与专业相关的职业资格证书(简称“双证”)的人才培养模式。

产学研合作教育;应用型本科;双能;双证;人才培养模式

一、产学研合作教育的内涵

关于产学研合作教育的内涵,美国职业协会在1946年发表的《合作教育宣言》认为:“合作教育是一种将理论学习与真实的工作经历结合起来,从而使课堂教学更加有效的教育模式。”世界合作教育协会在2001年的宣传资料中解释说明:“合作教育将课堂上的学习与工作中的学习结合起来,学生将理论知识应用于与之相关的、为雇主效力且通常能获取报酬的工作实际中,然后将工作中遇到的挑战和增长的见识带回课堂,帮助他们在学习中做进一步的分析与思考。”

我国产学研合作教育既是一种国家提倡的教育理念和办学导向,也是一种应用型人才培养模式。具体来讲,产学研合作教育是指生产、教学和科研三者有机结合起来打造一个育人平台,是一种以培养学生的全面素质、综合能力和就业竞争力为重点,整合行业组织、企业、学校和科研机构各自在人才培养方面的不同教育资源和优势,采取课堂教学与学生参加实际工作、科学研究有机结合,培养具有全面素质、实践能力和创新能力人才的培养模式[1]。

二、当前应用型本科人才培养存在的主要问题

应用型本科院校是以服务于地方经济建设和社会发展,培养高素质应用型创新人才的新型本科高校。应用型本科,即本科层次的职业教育,和传统普通本科是两种平行发展的本科教育类型,并不存在层次的高低之分。由于我国高等教育历史发展、政策导向和教育理念等原因,大部分普通本科高校仍然按照学术型大学的路子办学,而且在应用型本科

院校发展目标定位、学科专业定位、教学定位等方面的认识也存在一定差异,因此在应用型本科人才培养中存在以下几个突出问题。

(一)产学研合作教育的人才培养机制不完善

我国产学研合作教育各主体存在各自的缺位与不足,缺乏有效的人才培养模式和运行机制。从高等教育层面看,高校是实施产学研合作教育的主体,但是产学研合作教育的办学理念和人才培养模式在应用型本科院校还未得到有效推进和深化;从政府层面来看,促进产学研合作教育的法律政策不完善,高等教育质量保障体系的制度性规范文件没有出台,鼓励政策有待进一步完善和落实,政府在产学研合作教育中的主导作用没有充分发挥出来[2];从行业组织层面来看,我国行业组织发展水平较低,指导职业教育发展的能力不足,权力和责任不明确,也缺乏配套的行业组织参与职业教育的支持性政策[3];从企业层面来看,企业作为一个经济组织,在产学研合作教育中主要目的是获得高素质应用型人才,但是企业如果承担较多实践场所和其他资源的投入,使得成本高于实际获得的价值和收益时,那么企业参与产学研合作教育的积极性必然不会太高。因此,产学研合作教育的各主体应当建立优势互补的资源整合和运行机制,才能够有效促进应用型人才的培养。

(二)“双师型”教师队伍不成熟

普通本科高校转型应用技术型大学,其传统的学术研究型师资队伍基本不能胜任应用型本科院校教学和科研工作的现实要求,也基本不能满足培养高素质应用型人才的需求[4]。许多应用型本科高校的教育理念还是停留在教师理论知识和教学能力培养上,缺乏鼓励青年教师深入企业实践锻炼和学习的有效措施,也缺乏引进企业界有丰富工作经验人才任教的有效机制。因此,应用型本科高校专兼职“双师型”教师队伍的不健全已成为培养应用型创新人才的瓶颈。

(三)理论教学体系和实践教学体系不衔接

许多应用型本科高校在教学过程中存在两种不恰当的倾向:一是依然偏重理论教学,轻视实践教学,仅仅把实践教学作为依附于理论教学的补充教学形式;二是过分重视实践教学的形式,盲目在原人才培养方案中增加实践教学课程,而忽视实践教学的本质属性。这两种倾向都是对应用型本科院校人才培养宗旨的误读,从而导致学生专业基础理论不强,专业实践能力也不高的尴尬局面,阻碍学生将来的成长发展[5]。

(四)学历证书和职业资格证书制度不融通

当前,应用型本科高校学历证书和职业资格证书之间的融通存在较大的难度。主要表现在两个方面:一方面是学历教育和职业技能培训之间的差异性较大。学校的专业设置和人才培养目标不完全适应相应专业的职业资格证书要求,专业课程设置与职业能力认定标准不匹配,教学方案、内容和方法与职业能力认定标准不相适应[6]。另一方面是职业资格证书管理较混乱。当前许多部门和机构都在颁发各种各样的职业资格证书,也建立了各自的资格认证体系,彼此之间也缺乏协调机制,造成了职业资格证书管理的证出多门;培训和鉴定机构之间水平差异很大,没有建立起统一、科学的职业资格能力评价标准体系。

三、应用型本科“双能+双证”人才培养模式构建和机制运行

应用型本科院校人才培养定位是建立以就业为导向,培养具有较强综合素质、实践能力和创新创业能力的高层次应用技术型专门人才[7]。

图1 基于产学研合作教育的应用型本科“双能+双证”人才培养模式

本文提出的基于产学研合作教育的应用型本科“双能+双证”人才培养模式是指以就业为导向,以学生为中心,以能力为本位,构建以产学研合作教

育政策支持体系、“双师型”教师队伍保障体系、应用型人才培养体系和职业资格证书管理体系为支撑的运行机制,旨在培养以学生的创新能力和实践能力为核心的能力素质(简称“双能”),并获取学历(学位)证书和与专业相关的职业资格或技能证书(简称“双证”)的人才培养模式。其运行框架见图1。

(一)产学研合作教育政策支持体系

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出:“建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,制定促进校企合作办学法规,推进校企合作制度化。”应用型本科高校“产学研合作教育模式”需要国家法律法规作为保障,有相关具体政策作为引导和支持,充分调动各方参与积极性,构建政府、行业、企业和高校四位一体的人才培养模式。在当前形势下,行业组织、企业和高校由于各自的诉求差异,缺乏合作的内生动力或缺少合作的平台和机制,要加强产学研合作教育,仍然需要发挥政府引导和政策支持的作用[8]。发挥政府在产学研合作教育中的主导作用,政府应当成为驱动者、调控者、监督者和评估者的角色,推动出台支持产学研合作教育的完整法律文件和配套措施[9],建立产学研合作的融资创新机制、激励创新机制、利益分配机制[10],以及协调机制和绩效评估机制。

(二)“双师型”教师队伍保障体系

应用型本科院校师资队伍的一个瓶颈性问题在于缺乏具有行业、企业背景的学有专长、实践经验丰富的教师[11]。为保障应用型人才的培养质量,应用型本科高校应拥有一支不仅具备宽厚的理论知识和较高学术水平,而且还具备较强的实践能力和应用研究能力的专兼职“双师型”教师队伍。在“双师型”教师队伍建设方面,主要从以下几个方面着手:第一,大力引进人才。积极引进业界有丰富实践经验的中高级管理人才和工程技术人才充实到教师队伍;引进既有理论教学素养,又有业界实践经验的“双师”素质教师。第二,教师培养。建立企业师资培训基地,有计划地派遣教师到企业一线参加生产实践,学习专业技能;建立“访问工程师”制度,安排教师到企业去挂职顶岗、合作研发,强化实践技能;建立“教师专业工作室”,让有丰富实践经验和专业技能的教师负责一个实验或实训室,指导年轻教师成长发展和开展学生实践教学工作;采取“走出去、引进来”和“国际化、开放式”的办学思路,以不同层次、多种形式、跨学科领域的开展国际交流和合作。第三,建立应用型教师评价标准。教师评价指标体系是教师工作质量的衡量标准和职业发展的指挥棒。应用型教师评价标准应当改变传统的学术研究型评价导向,重点放在构建应用型本科高校“双师型”教师评价标准上,引导教师向提升实践教学能力和应用研究能力方面发展。

(三)应用型本科人才培养体系

应用型本科人才培养应当重视理论教学和实践教学之间的衔接,切实做到理论教学与实践教学并重。主要表现在三个方面:第一,要解决好理论教学内容和实践教学内容的关系、课堂教学与实践活动比例的关系、实践效果的评价等问题;要增加综合性、原创性、创新性实验项目,激发学生学习兴趣,提高学生参与度,使学生学中练、练中学[12],培养学生创新能力和实践能力。第二,校企合作共同制定应用型人才培养方案。理论教学和实践教学之间的不衔接是应用型本科人才培养方案的主要问题。通过建立校企合作机制,积极吸收行业组织和企业参与人才培养方案的制定,开设以培养创新能力和实践能力为核心能力的课程体系,把企业实践和社会需求融入到人才培养方案中去,解决理论教学和实践教学的脱节问题;通过“订单式培养”的方式,加强高校和企业的沟通,使课程设置和教学内容密切联系企业生产经营的实际要求,减少了人才培养的盲目性,也为企业输送大批应用型人才。第三,校企合作共建实习实训基地和实验室。校企合作共建实习实训基地和实验室,合作双方既有共同的经济利益和需求动机,又有特定的管理模式和实践内容。

(四)职业资格证书管理体系

当前“双证书”制度在职业教育实践中存在许多不足之处,职业资格证书管理体系亟待进一步规范和完善。首先,规范职业资格证书的颁发。清理不规范的职业资格证书颁发机构,由人力资源和社会保障部统一管理,再逐步委托给有资质的行业协会管理相应的职业资格证书。其次,由行业协会开展专业认证制度。由行业组织制定专业能力标准体系,建立专业认证制度和“双证书”制度的联动机制[13]。最后,高校人才培养方案与专业认证制度的对接。通过人才培养方案对接专业认证制度的能力标准体

系,改进高校人才培养方案的课程体系,明确人才培养的目标和能力导向,实现实质意义上的“双证融通”。

四、武汉工商学院“双能+双证”人才培养模式实践

武汉工商学院物流学院是学校转型应用技术型大学的试点学院,物流管理专业是2012年湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。学校物流管理专业根据现代物流业的特点和未来发展需要,按照应用型物流人才培养的要求,始终坚持以“产教融合、校企合作”为主要路径,以“产业引导专业,专业服务行业,行业促进就业”为特色,主动对接物流行业,实施校企共建,双证融通,毕业实习的一体化培养措施,积极探索“双能+双证”的人才培养模式。

(一)物流管理专业人才培养目标和培养规格

学校物流管理专业以企业需求和学生就业为导向,由校企合作共同确定人才培养目标,切实把理论知识学习、专业实训、企业实习等环节落实到人才培养的教学行为上,培养学生的创新能力和实践能力,促进学生知识、能力和素质协调发展。校企共建物流管理专业“双证书”培养路径见图2。

图2 校企共建物流管理专业“双证书”培养路径

(二)校企共同制定物流管理专业人才培养方案

学校物流管理专业人才培养方案采用模块化课程体系,分为理论教学体系和实践教学体系两大类。理论教学体系由公共基础课、专业基础课、专业核心课和专业方向课构成;实践教学体系由基本职业素质模块、双证融通情境教学模块和职业定位顶岗实习模块构成。在人才培养方案制定过程中,物流学院积极对接物流行业,针对物流管理专业本科生的素质要求和培养规格,选择合作企业(如远程物流、荣庆物流等)共同制定人才培养方案。这些合作企业的参与对学校实践教学体系的构建发挥了积极作用。

(三)校企共建物流管理专业实习实训基地

学院与远程物流、荣庆物流、家事易生鲜速递公司等多家合作企业积极共建物流管理专业理论——实践一体化情境教学实训基地、仿真型实训基地和生产型实习基地,形成校企合作框架下的实训实习基地体系。这些较为完善的实训实习基地为学生实践能力和创新能力培养搭建了良好的平台。校企共建物流管理专业实习实训基地路径见图3所示。

图3 校企共建物流管理专业实习实训基地路径

(四)校企合作一体化培养物流管理专业“双师”结构教师团队

基于互惠互利的原则,建立校企合作双向培训基地,构建一体化培养体系,打造一支“双师”结构教师团队。主要措施有:每年选派几名教师到合作单位挂职锻炼,参与企业工作实践;鼓励教师参加物流师和高级物流师等职业资格培训,获取职业资格证书等。

(五)不足之处及改进方向

虽然武汉工商学院在“双能+双证”人才培养模式的探索取得了一定成绩,积累了一定经验,但是也存在一些不足之处和需要改进的方面,主要有行业职业教育教学指导委员会没有正式成立,校企合作人才培养方案的制定要逐步制度化和规范化,校企合作实习实训基地的效能没有充分发挥,专业认证能力标准体系没有建立,校企共建专业还没有在

行业中形成品牌效应,“双师”结构教师队伍素质和能力有待进一步提升等。这些都需要在今后实践中进行不断探索和创新。

五、结论与研究展望

产学研合作教育是职业教育中比较成熟的教育理念和人才培养模式。本文构建的基于产学研合作教育的应用型本科“双能+双证”人才培养模式,突显了应用型本科人才培养的素质和能力要求,也为当前应用型本科人才培养中理论教学体系和实践教学体系不衔接,学历证书和职业资格证书制度不融通等现实问题提供了有效的解决途径。产学研合作教育的人才培养模式和运行机制是个系统工程,在产学研合作法律法规政策、权益保护、现代学徒制、职业资格证书管理、专业能力认证标准体系等方面都需要深入研究。

[1][2]陈六一.产学研合作教育的现状及其动力机制的建构[J].中国高教研究,2011,(3):77-79.

[3]和震.职业教育校企合作中的问题与促进政策分析[J].中国高教研究,2013,(1):90-93.

[4][8]邢赛鹏,陶梅生.应用技术型本科高校师资队伍体系构建研究——基于“产教融合和校企合作”的视角[J].职教论坛,2014,(29):4-8.

[5][13]孙春玲,钱明明,吴绍艳.基于专业认证与双证书联动的应用型本科专业人才培养机制研究[J].高教探索,2014,(3):91-95.

[6]邢晖,侯兴蜀.职业教育与职业资格证书互动的障碍及成因分析[J].中国职业技术教育,2005,(8):49-50.

[7]董立平.地方高校转型发展与建设应用技术大学[J].教育研究,2014,(8):67-74.

[9]尹庆民,陈浩,裴一蕾,等.校企合作研究——基于应用型高校的模式及保障机制[M].北京:知识产权出版社,2013:108-117.

[10]冯海燕.高校与企业产学研合作机制创新研究[J].中国高教研究,2014,(8):74-77.

[11]黄彬,陈毅华.应用型大学教学质量标准开发路径探析[J].职业技术教育,2014,(22):48-52.

[12]王青林.关于创新应用型本科人才培养模式的若干思考[J].中国大学教学,2013,(8):20-23.

(责任编辑:赵晓梅;责任校对:杨 玉)

Research on“Double quality+Double certificate”Talents Cultivation Mode and Mechanism of Applied Undergraduate Based on Cooperative Education

XING Saipeng1,CHEN Qinxian2,TAO Meisheng3

(1.Wuhan Technology and Business University,Wuhan Hubei 430065;2.Huazhong University of Science and Technology Wuchang Branch,Wuhan Hubei 430064;3.Wuhan University,Wuhan Hubei 430072)

The talents cultivation mode of cooperative education is the way recognized by international vocational education circles to cultivate applied talents.“Double quality+double certificate”talents cultivation mode of applied undergraduate is the talents cultivation mode that is employment-oriented,student-centered,and competency-based,which refers to build operation mechanism supported by cooperative education policy support system,“double-qualified”teachers guarantee system,applied talents cultivation system and vocational qualification certificate management system,and train the students’core competency based on innovation ability and practice ability(referred to as“dual quality”),at the same time,get the degree certificate and the relevant vocational qualification certificate(referred to as the“double certificate”).

cooperative education;applied undergraduate;double quality;double certificate;talents cultivation mode

G649.21

A

1674-5485(2015)04-0086-05

武汉工商学院2014年度教学改革研究项目“应用型本科高校人才培养模式创新研究——基于‘产教融合和校企合作’的视角”(2014Z04)。

邢赛鹏(1976-),男,湖北枣阳人,武汉工商学院讲师、经济师,武汉大学访问学者,主要从事人力资源管理、产学研合作和高等教育管理研究;陈琴弦(1984-),女,湖北随州人,华中科技大学武昌分校讲师、经济师,主要从事人力资源管理研究;陶梅生(1947-),男,湖北蕲春人,武汉大学教授,博士生导师,主要从事高等教育管理研究。