一体化创伤急诊模式在急诊外科处理应急事故中的应用情况分析

左奇

[摘要] 目的 评价一体化创伤急诊模式应用于急诊外科事故创伤患者急救中的效果,探讨该急诊模式在临床实践中的可行性。方法 随机选取该院2013年1月—2014年12月急诊外科接收并实施急救的创伤事故患者100例作为研究对象,根据其接受急诊的方式分成观察组60例和对照组40例,对比两组患者的急诊、急救过程、预后状况和投诉情况。结果 在急救患者中,对照组、观察组分别有13例、20例接受手术治疗,观察组患者的急诊时间、手术时间、总体住院时间均显著短于对照组(P<0.05);另外,与对照组相比,观察组的治愈率、总体急救有效率更高,投诉率更低,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 一体化急诊模式可显著提升创伤患者的急救成功率,有助于优化急诊流程,减少医疗纠纷,值得在临床应用和实践。

[关键词] 一体化急诊模式;事故创伤;应急处理

[中图分类号] R5 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2015)10(c)-0011-03

事故创伤具有严重性、突发性,及时、正确的诊断对于挽救患者生命具有重要意义,研究提示,一体化急诊模式在外科创伤事故的急救处理中具有应用价值[1]。2013年1月—2014年12月该研究通过对比该院在实践一体化急诊模式前后的100例患者的急诊、急救过程、预后状况和投诉情况,探讨了一体化模式在外科事故创伤患者急救中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取2013年1月—2014年12月间该院急诊外科收治的事故创伤患者100例为研究对象,所有患者需满足:①患者均遭遇突发事故而导致外科创伤;②排除由于非病情原因拒不出院、在医院滞留和索赔者;③排除在急救前死亡的病例。根据患者接受急诊的模式将其分成两组。对照组40例中男、女患者分别有30例和10例,年龄20~85岁,平均(46.3±2.0)岁,颅脑创伤、胸腹部创伤、骨折创伤、其他创伤分别有25例、12例、2例和1例;观察组60例中男、女患者分别有44例和16例,年龄21~86岁,平均(47.0±1.8)岁,颅脑创伤、胸腹部创伤、骨折创伤、其他创伤分别有35例、19例、4例和2例,组间患者的年龄、致伤原因、创伤部位、性别情况等基础资料间差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组40例实施常规急诊模式,观察组60例实施一体化急诊模式。

①常规模式:发生事故创伤的患者首先在急诊室接受外科初步诊断,对于创伤较轻的情况可在急诊室进行初步的消毒、包扎等处理,并转送至住院部或出院电访,而对于伤势较重者则转送至手术室实施手术急救[1]。

②一体化模式:增设抢救室、急诊病房、急诊ICU,并在急救室配置检查用医疗设备,接诊后,确定各科医师组成急诊团队,应在急诊室对患者的创伤严重程度、可能并发症(如休克、大面积出血)等进行会诊,并制定相应的急救方案,对于病情危重者应先送至抢救室予以初步急救处理,维持其生命体征并立即转送至手术室实施抢救,在手术后送至ICU病房进行监控;对于创伤程度较重、但尚未危及生命的,则送至手术室实施手术,术后送至急诊病房观察;对于创伤程度较轻、对日常生活无影响的,则在急救室处理后出院、电访[2]。

1.3 观察指标

①急诊时间:将患者自入院、接诊至初步诊断结束的时间规定为急诊时间,急诊时间越短,则说明诊断流程越精简、诊断效率越高。

②急救效果:根据患者急救后至今的转归结局将急救效果分成治愈、显效、有效和无效四种。治愈:急救后1周内患者创伤病情完全治愈并出院,正常生活;显效:急救后2周内患者病情治愈后出院并能生活质量良好;有效:急救1月后病情改善明显,但仍需住院观察、后续治疗或脱离生命危险但出现残疾的情况;无效:患者死亡。总有效率=治愈率+显效率+有效率。

1.4 统计方法

选择SPSS 16.0软件分析数据,计量资料用(x±s)表示,采用t检验,计数资料用(%)表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 急诊、急救过程

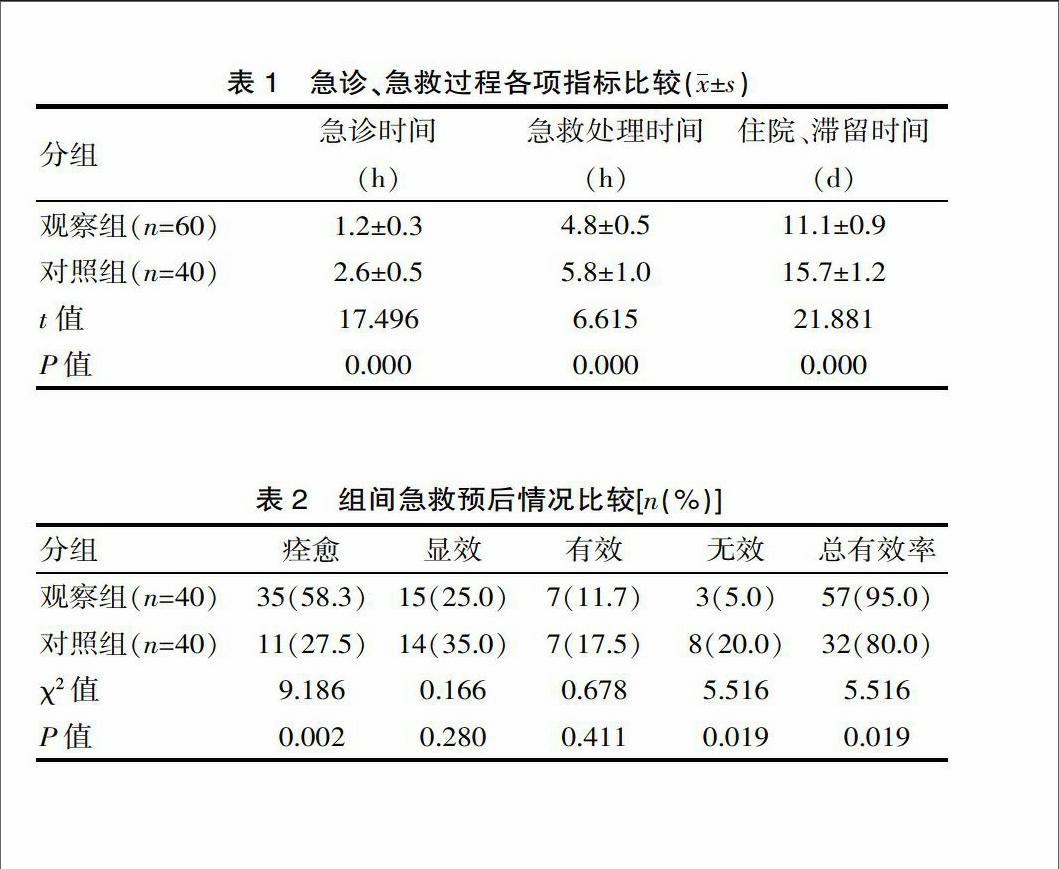

观察组的急诊时间、急救时间、住院时间均显著少于对照组(P<0.05)。见表1。

此外,对照组、观察组分别有32.5%(13/40)、33.3%(20/60)的患者在急诊后接受手术治疗,经比较差异无统计学意义(χ2=0.008,P=0.931>0.05),而在组间实施手术急救的患者中,观察组、对照组的手术时间分别为(1.6±0.3) h、(5.1±0.8) h,经比较差异有统计学意义(t=30.852,P=0.000)。

2.2 急救预后

急救后观察组的痊愈率、总有效率分别为58.3%和95.0%,均显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 投诉事件

从患者接受急救至今,观察组、对照组的投诉率分别为3.3%(2/60)、15.0%(6/40),经比较差异有统计学意义(χ2=4.438,P=0.035<0.05)。

3 讨论

创伤是一种在机械撞击、跌落、挤压等突发事故的作用下,使患者的骨骼、组织、肌肉发生形变、撕裂、损坏的一类对躯体伤害较大的外科病,具有极高的致死、致残率[3]。

由于创伤发生具有突然性、不可预测性,同时创伤又具有病势急、危害大、病情重等临床特点,急诊外科负责对创伤患者进行诊断和抢救,如不能及时诊断、正确施治,则可能对急救、康复效果造成极大影响,并会使患者的生命安全面临巨大风险[4]。传统的外科急诊模式以外科医师诊断、手术抢救为主,缺乏新型设备、团队支持、综合评估、区分处理、统一管理,这也在一定程度上降低了工作效率和急救效果[5]。一体化模式的涵义包括团队运作、部门协调、人才配置三个层次,其中团队运作指急诊过程应建立一体化的流程,并由指定的人员负责相关步骤的具体实施,如病情评估、急救处理、病人转送、手术实施等;而部门协调则是指患者病情的判断、治疗方案的指定需要经骨外科、脑外科、胸外科、神经外科,泌尿外科、普通外科及ICU等科检查、综合评价、共同讨论;而在急救则需要经验丰富、专业能力强的医师、护士实施,这也说明人才配置的重要性[6],因此将一体化模式应用于事故外伤患者的急诊、急救中的效果值得期待。

该研究对该院在不同急诊模式下收治的100例创伤患者进行分组对比试验,结果显示,观察组的急诊时间、急救处理时间、住院和滞留时间、急救总有效率分别为(1.2±0.3) h、(4.8±0.5) h、(11.1±0.) h和95.0%,与常规急诊模式相比,一体化模式急诊、急救的患者的急诊时间、接受手术患者的手术时间、总体住院时间均显著更短(P<0.05),另外,一体化模式的治愈率、总体急救有效率更高,投诉率更低,差异有统计意义(P<0.05),另外,李美凤[7]、牛倩敏等[8]的研究也提示一体化模式应用于心肌梗死、上消化道出血患者的急救中的效果令人满意,这也提示一体化急诊模式在外科急救中确实具有重要应用价值和显著效果。综上,一体化急诊模式可显著提升创伤患者的急救成功率、有助于优化急诊流程、减少医疗纠纷,值得在临床应用和实践。

[参考文献]

[1] 杨慧,刘宏达.医护一体化培训在急诊科护士培训中的应用[J].中华现代护理杂志,2012,18(16):1936-1938.

[2] 叶磊,李红,刘司寰.应用“医护一体化模式”改进现代急诊入院流程管理的研究[J].护理研究, 2013, 27(31):3552-3553.

[3] 汤新颜.一体化急救护理新模式在严重创伤患者救治中的应用探讨[J].中外医疗,2013,32(7):22-23.

[4] 胡涛,王金宝,连向阳.颅底骨折脑挫伤合并颌面部挫裂伤患者应用系统性急诊一体化救治方法的疗效[J].中国医药导刊,2015(2):130-131.

[5] 王钦.急诊救治护理一体化模式的应用评价[J].按摩与康复医学,2012,3(4):126.

[6] 陈江,陈兆俊,徐兴.一体化模式在急诊创伤救治中的应用[J].中国初级卫生保健,2012,26(2):114-115.

[7] 李美凤,林惠文,马丽珍.急诊一体化转运模式救治急性上消化道出血的价值[J].实用临床医药杂志,2015,19(5):129-130.

[8] 牛倩敏.急性心肌梗死救治在一体化急救绿色通道中的应用[J].齐鲁护理杂志,2015,21(7):114-115.

(收稿日期:2015-07-26)