对罗兰·巴尔特中国书写的符号学矩阵考察

韩 蕾

一、 格雷马斯与巴尔特的因缘

格雷马斯(A. J. Greimas, 1917-1992)与罗兰·巴尔特(Roland Barthes, 1915-1980)是上个世纪法国学界声名显赫的两位学者,在《论意义》(Du sens, 1970)的前言中,格雷马斯提及他与巴尔特的学术渊源,格雷马斯略有自满,认为他二人同为耶姆斯列夫(Louis Hjelmslev, 1899-1965)私淑,研究语言学,但自己的学习成果《结构语义学》(Sémantique structural: recherche de méthode, 1966),其成就高于巴尔特的学习成果《符号学基础》(Élements de sémiologie, 1964)。但本文并无意点评英雄高低,只能说此二人均为索绪尔(Ferdinand de Saussure, 1857-1913)语言学的大胆实验者与革新者,前者提出的结构语义分析诸模型是至今为止最为清晰可行的语文文本分析理论之一,而后者 1964年的这本小册子把索绪尔对语言学与符号学的关系做了一个逆反,把符号学视为超语言学(translinguistics),以语言学的律法来分析一切符号问题①Umberto Eco, A Theory of Semiotics. Bloomington, IN.: Indiana UP, 1976, p.30.,他一生的写作都在跨越语文文本与非语文文本的研究界限。可以说,格雷马斯与巴尔特二人的符号学理论之有效且合理的结合,很大程度上,将有助于我们厘清符号学分析在跨学科研究、超学科之前景实验中所遭遇的定义抽象、模型叠构、界限模糊等问题。本文则从一个微小的角度入手,尝试以格雷马斯的模态分析理论来探视巴尔特的中国书写,并辅佐以巴尔特自己的“话语符号学”的实践。

二、 巴尔特的中国书写

1974年4月11日至5月4日期间,巴尔特随同弗朗索瓦·瓦尔(François Wahl,1925-)和《如是》(Tel Quel)杂志的文人团体的成员:菲利普·索莱尔斯(Philippe Sollers,1936-),茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva,1941-),马尔塞林·普勒内(Marcelin Pleynet,1933)来到中国进行文化考察。此次考察的路线被预先严格设定、并且一路都有中国政府的人员随行安排,这个文化考察团的成员没有任何自由观光,巴尔特称之为“整个旅行都躲避在语言(langue)和旅行社(l’Agence)这两层橱窗之后”②Roland Barthes, Carnets du voyage en Chine. Paris: Christian Bourgeois éditeur/IMEC. 2009, p.168.。4月12日到达北京之后,巴尔特在日记中写下了这样一句话:“Alors, la Chine...”,后来,以此为题的一篇短文,发表在5月24日的《世界报》(Le Monde, 24 May)上,我们译之为:《好吧,我们来谈谈中国吧》(“Alors, la chine…”)③对“Alors, la Chine...”这个标题的译法,1992年的《比较文学通讯》采用了《中国怎么样》,对此,笔者更倾向于表现巴尔特的语气(mood)、语感(Sprachgefühl),故而译之为“好吧,我们来谈谈中文吧......”。根据叶姆斯列夫在《语言研究导论》(Language: An Introduction)一书中的解释,语感是语言结构与语言使用重中之重的成分,再加上巴尔特本人对于语言的敏感使得他无法抛弃语言自身的功能,而仅仅关注语言所传达的信息,我们不可能不考虑这个标题中语气和语感的部分。。这篇短文发表之后有了一些负面的反应,在1975年布尔乔亚出版社(Bourgeois)出版同文小册子的时候,巴尔特补入了一篇简短的后记,在后记中,与其说巴尔特意在回应“Alors, la Chine...”引起的负面反应,不如说巴尔特解释了自己书写中国的特殊策略。他如此写道:“在我看来,这个应时性的文本,提出了一个原则问题:这并非是什么是被允许的,而是有什么是有可能说的,或者有什么是没有可能说的(non pas: qu’est-il permis, mais qu’est-il possible de dire ou de ne pas dire?)。”④Roland Barthes, Oeuvres Complètes. Tome.4. Paris:Seuil, 2002, p.519.这重要的后记提醒我们要考虑巴尔特言说中国的行为在两个维面上的显现,一则是社会对个体言说行为的允许与否(permis),二则是个体的言说如何得以显现(possible de dire ou de ne pas dire),以及个体的言说能否得以成立(vérité/mensonge)。

如果我们大略考察一下自1968年法国学生运动以来,法国知识界言说中国的大浪潮,我们也会发现,巴尔特的个人言说行为被夹裹在一个社会性的盛大言语活运动之中,尤其被卷入整个如是派言说中国的大浪潮中。①1974年的中国之行之后,这个知识界旅行团也出版了一些论稿,见:6月15-19[15-16 Juin]日的《世界报》连载了弗朗索瓦的《中国,没有乌托邦》(“La Chine, sans utopie”),之后《如是》杂志第 69期出了《在中国》(“En Chine”)的特刊,茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva, 1941—)出版了《中国妇女》(Des Chinoises, 1974)。近年来出版的有巴尔特的日记《中国行日记》(Carnets du voyage en Chine, 2009)普勒内的日记《中国之行》(Le voyage en Chine, 2012)。但是,反思着西方外来者解读中国的行为,巴尔特说:“我们”(西方人)在脑子里已经装满了成百上千个迫切的、但看起来又是自然的问题来到中国;“我们”无法规避思想上的祖传旧习,抱着一种智识上对于中国的诠释性建构的预设与期待;“我们”是先设的论断者,是辨读的(déchiffrer)的存在,是诠释的主体;“我们”相信“我们的”智识活动总会揭示一种意义;因此,“我们”摇动我们的知识之树,要让答案自动掉落,“我们”期待着被破解(être déchiffré)的秘密;但是除了政治话语的答复,任何东西都没有从“我们的”知识之树上落下,“我们”带回了“空无”(rien) 。②Roland Barthes, Oeuvres Complètes. Tome.4, Paris: Seuil, 2002, p.516.

回溯巴尔特的反思,我们发现如下问题已然浮出水面:言说主体的言语活动,与他的知识系统的关系如何?如果不参照知识,该如何陈述,如何发表言语活动?如果不知道如何言说,不会言说,那么,是否允许言说中国?言说中国的行为是否可能?对这所有的问题加以简化,可以用“触媒作用”(catalysis)这一语言学的概念来统摄分析。在组合段中,以一个符号延长(或统称改变)另一个符号的运作,就是“触媒作用”。我们对巴尔特的中国书写的所有问题都落点在了可能对他的书写产生触媒作用的因素上面。因此,为了更好地分析这些问题,本文自然地求助于格雷马斯模态理论③A. J. Greimas, « Pour une théorie des modalités », Langages, 10e année, no 43, 1976, pp.90-107.A. J. Greimas, « Pour une théorie des modalités », dans Du sens II: essais sémiotique. Paris: Éditions du Seuil, 1983 pp. 67-91.A. J. Greimas, « Le jeu des constrainets sémiotiques », dans Du sens: essais sémiotiques. Paris: Éditions du Seuil, 1970, pp. 135-155.A. J. Greimas, « De la modialisation de l’être » , dans Du sens II: essais sémiotique. Paris: Éditions du Seuil, 1983, pp. 93-102.,一方面是因为格雷马斯提出的符号矩阵(carré sémiotique)世纪矩阵理论发展至今较为合理的一个图示,另一方面,是因为格雷马斯对于矩阵的扩展性讨论满足了巴尔特对于矩阵的“叠加、取消、超出”④Roland Barthes, Comment vivre ensemble: Cours et séminaire au Collège de France (1976-1977). Paris:Seuil/ IMEC. 2002, p.161.的创造改变。

三、 对罗兰·巴尔特中国书写的符号学矩阵考察

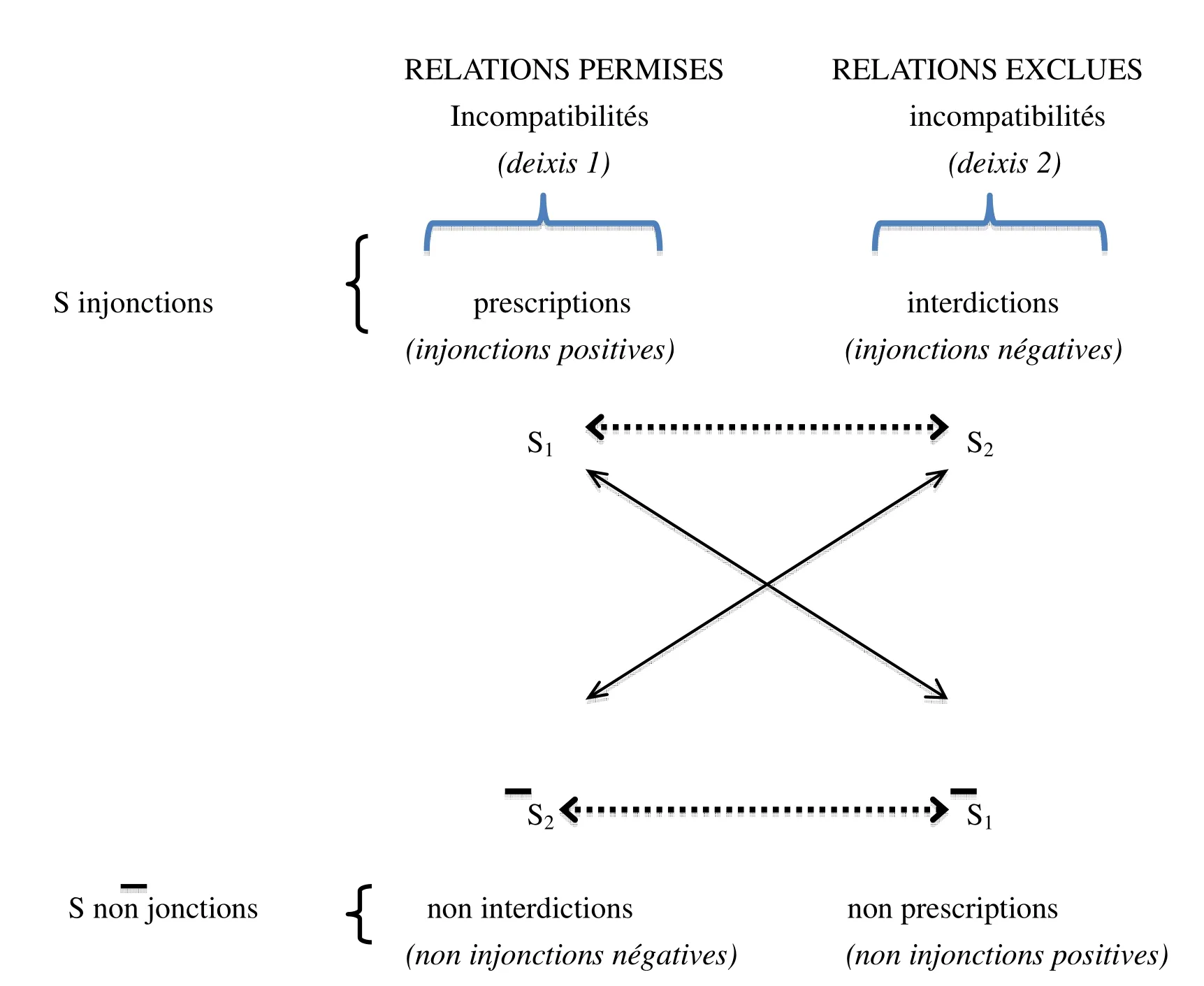

如果我们设定当时巴尔特所在的法国社会有一套书写中国的规则,而这一规则为S,那么,在意义的外显层面,我们有以提倡(prescription)与禁止(interdiction)形式出现的规则,因此,有以下模态,见表1⑤A. J. Greimas, « Le jeu des constraintes sémiotiques » , dans Du sens: essais sémiotique. Paris: Éditions du Seuil, 1970, p.141.:

R E L A T I O N S P E R M I S E S R E L A T I O N S E X C L U E S I n c o m p a t i b i l i t é s i n c o m p a t i b i l i t é s(d e i x i s 1) (d e i x i s 2)S i n j o n c t i o n s p r e s c r i p t i o n s i n t e r d i c t i o n s(i n j o n c t i o n s p o s i t i v e s) (i n j o n c t i o n s n é g a t i v e s)S 1 S 2 S 2 S 1 S n o n j o n c t i o n s n o n i n t e r d i c t i o n s n o n p r e s c r i p t i o n s(n o n i n j o n c t i o n s n é g a t i v e s) (n o n i n j o n c t i o n s p o s i t i v e s)

用如上符号方阵对巴尔特的中国书写进行初步考察,我们发现:(1)巴尔特的书写行动最初并非不被允许,甚至是被要求的,或者被提倡去书写中国,那么,巴尔特的书写行动落于左侧,即提倡(prescriptions)与不禁止(non interdictions);(2)如果我们细致考察巴尔特书写中国的文本,以及这些文本在法国所招致的批评,我们发现巴尔特的书写形式和内容却属于不提倡(non prescription)与禁止(interdictions)的区位。这两项初步的观察结果,都是在S这个社会规则之下得出的,因此,我们将这两项观察结果可以重新整理为:1970年代法国社会书写中国的规则提倡以及不禁止巴尔特作为个体书写中国这一行动的发生,并且着力促成这一行动,这其中我们并未明确发现巴尔特这一言说个体的主体意识和倾向;这一规则在审查巴尔特的个体书写的生产物时,对个体书写的成果表示不提倡、禁止,此时个体规则与社会规则之间产生了外向张力。

我们必须依据格雷马斯有关符号约束规则的理论来对上述暂时性的结论进行审查。格雷马斯提出,任何一个符号的征显(manifestation)都不是仅仅依赖于一个系统,而是多个符号系统之间的互相作用才使得符号的征显得以成立。而在这些互相作用的符号系统里存在着等级关系,社会这个系统居于高位,并且被其他系统中介,而决定了这一等级关系的核心概念是认知系统(episteme),而认知系统决定了征显的历史性;它的社会成分表现为隐性或否的常识,那是一个价值系统也是一个辩证系统,内在于社会的所有符号结构中。①A. J. Greimas, « Le jeu des constraintes sémiotiques » , dans Du sens: essais sémiotique. Paris: Éditions du Seuil, 1970, p. 153.任何符号对象的生产者的生产活动都在这个认知系统的作用之下进行,并受到多个系统的影响,这些影响对这位生产者产生了一些约束,赋予其有限的选择权,因此,生产者的生产活动就必然要发生在对内容(content)层面的可能的组织行为内部。因此,我们说,巴尔特书写中国的行为是社会、个体等多个系统互相作用的结果,而社会系统与个体系统之间的张力,一则说明了社会规则的认知系统与巴尔特的个体认知系统之间的对立,二则说明了社会规则对巴尔特的个体规则产生了约束力,因此,我们就有了关于巴尔特书写中国的行为的第一个结果:社会规则与个体规则之间的张力(tension between episteme of society and of individual)= 提倡和允许的书写行动(permitted action of writing)+ 不被接受的书写成果(unaccepted writing production)。

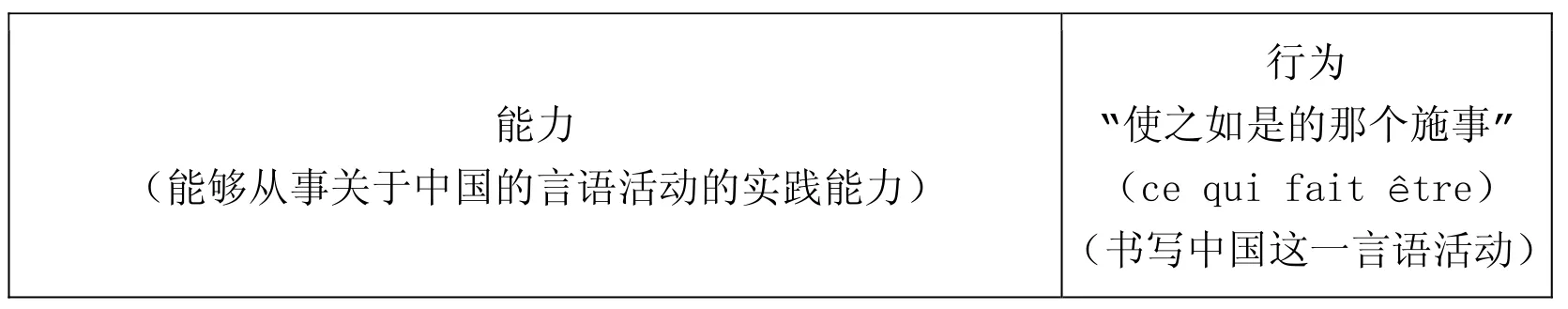

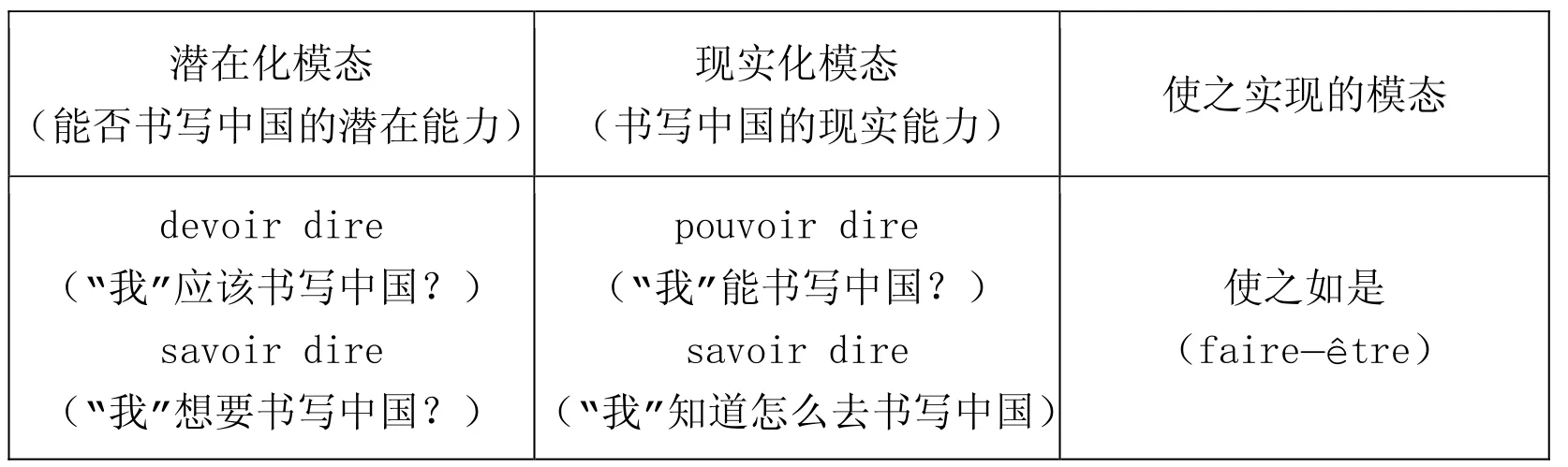

前文中巴尔特的书写策略所涉及的另外一个重要问题,就是个体书写的潜在能力,即书写的可能性的问题。格雷马斯搭建的主体的言语行为的潜在的实践能力(compétence pragmatique)包含的上层模态清单一共为四个模态:/vouloir/ (欲,或想要)意愿;/devoir/ (应,或必须)义务;/pouvoir/(能,或权力)能力;/savoir/ (知,或知识)知识。因此,有表2如下,考察主体的实践能力,将其作为行为(acte)预设的潜在的生产机制:

能力行为“使之如是的那个施事”(ce qui fait être)潜在化模态 现实化模态 使之实现的模态应做(devoir faire)欲做(vouloir faire)能做(pouvoir faire)知(会)做(savoir faire)使之如是(faire—être)

如果我们要在这四个模态中分析巴尔特陈述中国这一言语行为的潜在的实践能力,那么,我们可以对巴尔特对中国的言说搭建起四组模态,分别是:savoir dire(有知识说)/devoir dire(有义务说)/pouvoir dire(有权力说),以及隐而不显的vouloir dire(有欲望说)模态,这正好应和了《好吧》这篇短文正文开篇所提出的诸问题,表2应该被扩展和重新表述为表3:

能力(能够从事关于中国的言语活动的实践能力)行为“使之如是的那个施事”(ce qui fait être)(书写中国这一言语活动)

潜在化模态(能否书写中国的潜在能力)现实化模态(书写中国的现实能力) 使之实现的模态devoir dire(“我”应该书写中国?)savoir dire(“我”想要书写中国?)pouvoir dire(“我”能书写中国?)savoir dire(“我”知道怎么去书写中国)使之如是(faire—être)

表3可扩展为如下模态组,先见表4道义模态(deontic modality):

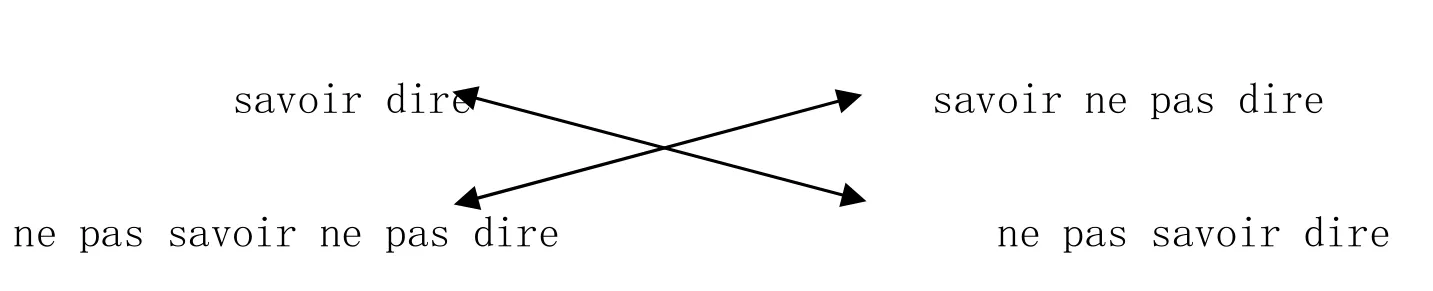

devoir dire devoir ne pas dire ne pas devoir ne pas dire ne pas devoir dire

道义模态是格雷马斯最先进行模态组对照的基本模态,也是我们讨论巴尔特言说中国的最基本模态。在此,我们有必要先解决一个问题:为何取道义模态作为基础对照模态?我们可以认为:一方面,道义模态所涉及的最表面的问题,即是社会系统对个体及其他系统在等级关系上的上层观照,是较大域位的符号运作规则对身在其中的较小域位的符号运作规则的约束,在这里就表现为法国社会的言说活动的规则对巴尔特个体言说的规则的约束,以及反之,后者对前者的抵触;另一方面,道义模态属于深层结构(deep structure),定义了个体与社会的存在本质,即定义了符号产品的生产条件。从社会层面对个体的约束和要求来说,巴尔特有义务言说中国(devoir dire)(行动),巴尔特没有义务不言说中国(ne pas devoir ne pas dire)(行动),这是社会系统对他个人提出的要求;然而,当我们探究这一道义模态右侧的时候,我们发现,巴尔特的言说呈现为社会要求他有义务不言说(devoir ne pas dire)某些特定的内容,而从巴尔特作为个体自身的思量来说,他没有义务言说(ne pas devoir dire)某些特定的内容;因此,巴尔特言说中国的行为在道义模态中呈现为居于左侧的模态项涉及行动,而受制于社会因素,而居于右侧的模态项涉及成果,受制于个体与社会。

如果我们认为社会对个体施加的影响是“是”(être)对“做”(faire)模态化,那么,一方面,我们有必要再对社会系统与巴尔特的个体书写系统的规则进行联合考虑,我们认为这即呈现为道义模态与真性模态(alethic modalities)两个符号方阵之间的互相作用;而另一方面,我们有必要对巴尔特言说中国的实践能力(pragmatic competence)进行考察,即考察社会系统的状态陈述模态对个体的行为陈述模态的模态化作用(being modalizing doing)。

前一方面如下图所示真性模态(表5):

devoir être devoir ne pas être ne pas devoir ne pas être ne pas devoir être

从言语活动的形式来看,巴尔特言说中国的模态与社会提供的常识形式(devoir être)相区别,这主要是巴尔特自身的选择,是他的知识系统、书写动机等对社会系统的隐性反抗。例如,法国当时盛行极左的“拥毛派”(“pro-Maoism”),巴尔特没有义务要拥毛(ne pas devoir être pro M),有义务不拥毛(devoir de pas être pro M),这是因为他的认知系统得出的判断是他需要选择中性的书写,而非意识形态的倾斜,并且他无意为任何意识形态摇旗呐喊,巴尔特的有欲望、有能力、有知识是中性的(être neutre)。

就此,我们可以简单地就巴尔特言说中国的道义模态与真性模态得出如下暂时性的结论:道义模态与真性模态的正向指示轴(positive deixis)显示社会系统对个体认知系统的约束与规范,而真性模态的负向指示轴(negative deixis)显示个体系统对社会系统的反抗与补充。巴尔特言说中国的成果是在社会认知系统与个体认知的张力中生产出来的,这种张力凸显了巴尔特的书写策略中非常重要的部分,即巴尔特的书写的实现模态(realizing modality),亦即他的书写的行为表现,这一行为表现预设了巴尔特的言说能力。

考虑到任何言说主体的能力并不单单来源于一个发送者,而是来源于多个发送者的糅合,因此,格雷马斯列出了按照符号方阵四角相互之间的关联关系的四种方式并置的配对模态组比照。我们先分别考察巴尔特书写中国的欲望、权力与知识模态,再进行组合模态比照。

知识模态如表6所示:

savoir dire savoir ne pas dire ne pas savoir ne pas dire ne pas savoir dire

从前文已知,巴尔特自表为试图以西方的智识去辨读中国的人群中之一,但是西方人的知识并无法从中国的语义场中获得意义,除了重复性的政治话语,或者说,除了对于此一政治意识形态的认可或拒绝之外,西方人没有与中国的语义场对应的知识去言说中国。因此,巴尔特认识到,他有知识选择不去言说(savoir ne pas dire le politique)政治,他没有知识言说中国(ne pas savoir dire)的语义,但是他并非不知道怎么不去说他欲望话语之外的东西。

我们说道义模态与知识模态的对照,反映的是社会代码与个体态度之间兼容与否的状况,主体因为拥有某一知识系统,因此可能采取某一行为方式。我们在前文中分析中已经知道,巴尔特的书写策略最突出的信息素是使得他的言说显现的可能性,而这些可能受到了诸多系统相互之间的作用,并且,巴尔特试图把自己的书写呈现为对社会义务的隐性对抗,因此,我们可以说,巴尔特言说中国的实践活动完全是一个语言学的活动,我们也可以说,他的符号生产法则是语言学的约束法则的游戏,或简以言之,巴尔特对于中国的书写,本质上是他的话语符号学的实验。也就是说,因为巴尔特积淀的言语符号的知识系统认可和培养了他言说中国的知识,包括这些知识对他的言说的内容与形式的建构,而正是这些知识,构成了他的言说在一个集体书写中具有了特殊的音色,担任了与众不同的角色。如果对巴尔特的知识系统的考察发生在他书写中国的行动之前,我们可以预设他的书写策略;如果这种考察发生在书写行动之后,就正是我们在本文所承担的工作,即审核他的知识对他的书写的影响。

如果回溯我们长久以来经常处理的自我对他者的言说,我们发现,言说的权力被落实在自我的体认之中,自我对他者的言说被预设为有权力的言说,他者自身对这种言说的回应被赋予了更为正义的说辞,并且演化为自我对他者对自我的言说的自我言说,因此,最终,“I”对“He”的陈述在经过文本的折射之后,反馈为“I”与“I”之间被自我保护机制意识形态化了的自主交流(autocommunication)①Lotman, Yuri M., Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Ann Shukman (Trans.). London: I B Tauris, 2001.。

本文采取的话语符号学的立场对于主体的陈述与确立,仅仅来源于言语活动本身,而非任何一种意识形态,因此,在此,我们讨论巴尔特言说中国的权力时,我们所确立的主体经历了一个从语法上的主语到心意活动(thymic activity)的施事的演变,我们所强调的savoir,pouvoir,vouloir都存在于这个演变过程中,换句话说,我们是在语义范畴(semantic category)下操作能力模态,我们要讨论的是:如何将言说主体的心意范畴以/适意/ vs /失意/ (/euphoria/ vs /disphoria/)二元对立的方式投射到符号方阵中。那么,从这一视角来看,巴尔特言说中国的权力来自于他言说中国这一言语活动,而巴尔特言说中国的欲望则来源于作为主体的言说者巴尔特对于他的书写物——中国,所感受到的心意二元对立的分布。巴尔特有权力言说中国,有权力不言说中国(pouvoir dire/ ne pas dire),或者有权力言说某种视域下的中国,有权力不言说另外一种视域下的中国。权力模态如表7所示:

pouvoir dire pouvoir ne pas dire ne pas pouvoir ne pas dire ne pas pouvoir dire

如果我们再度回溯分析道义模态与知识模态,我们发现当道义模态与知识模态呈现为不相容状况时,也即意味着主体言说行为的潜在化模态与现实模态的不兼容,至少包含以下两项内容:一、个体的言语活动与一处社会规则的对立或矛盾;二、个体欲望的压抑与释解。前一层面我们处理作家风格(style)与俗套(stéreotype/doxa)及大众意见(public opinion)之间的悖离或整合现象,后一层面我们处理书写的主动生产机制或者被动生产机制,如果我们使用巴尔特的词汇,并且遵循一种拉康式的(Lacanian)精神分析法,后一层面就是色情活动的展开或压抑。

回溯分析知识模态与权力模态,我们发现在《罗兰·巴尔特论罗兰·巴尔特》(Roland Barthes par Roland Barthes,1975)中有一个片段,巴尔特陈述了他对于知识(savoir)与写作的能力之间关系的认知。巴尔特在致力于文本书写的时候,喜欢参考知识型的书籍,但是,他希望这样的知识还是由他来安排,作者并不是吞下知识,而是查阅知识,知识被他定位为写作的补充内容①Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes. Paris: Seuil. 1975,p.161.。我们已然发现,巴尔特在预言知识主体的消亡、虚弱,而这通常伴随着欲望主体的诞生与成长。1974年的巴尔特,已经将自己曾经在结构主义网络中消解了的那个知识主体,以欲望主体、躯体主体的方式复活了。在1973年的文本《文之悦》(Le plaisir du texte, 1975)中,巴尔特已然发现了在断裂处被生产、被发现的色情活动与欲望,我们不难读解巴尔特对于中国的成千上万个问题的榜首是“那边的性怎么样?”,此时的巴尔特早已将写作的欲望与躯体连结在一起了。

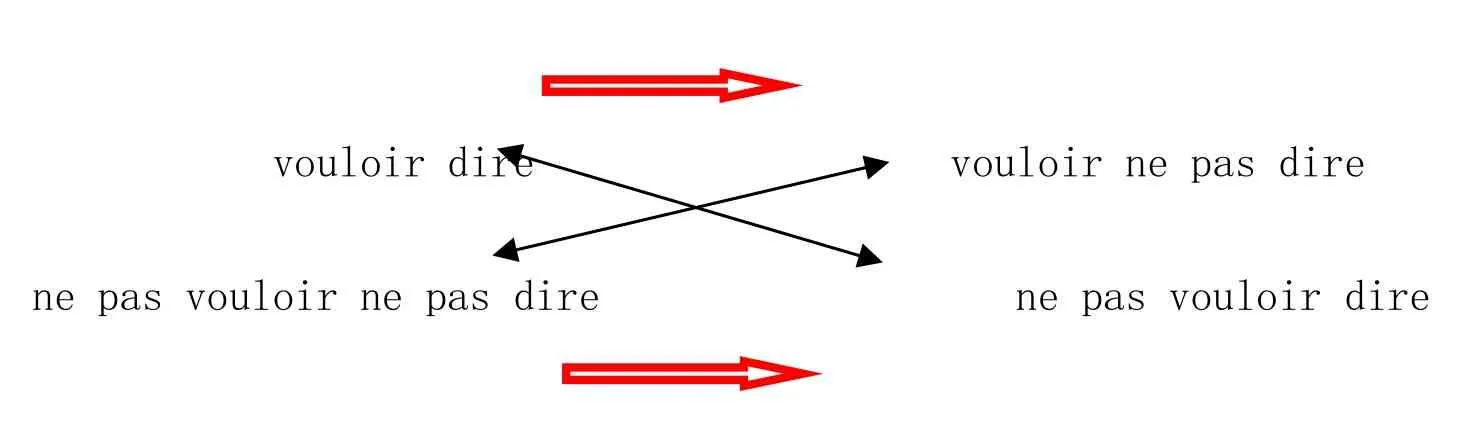

我们认为巴尔特书写中国的欲望在模态上呈现为:随着时间轴从左侧正向指示轴向右侧负向指示轴发展。至少有四个明确证据可以证明巴尔特最初有书写中国的欲望,按照编年依次如下:第一是1966-1967年间的日本旅行给巴尔特带来了重要的影响,使得他对中国旅行也颇有兴趣;第二是意大利导演安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni, 1912-2007)的纪录片《中国》(Chung Kuo [Cina], 1972)的影响,巴尔特给这位导演的信中说,“正是您的《中国》激起我去旅行的欲望”②Roland Barthes, « Cher Antonioni », Cahiers du Cinéma, n°311, 1980.;其三是巴尔特一开始就想着要从中国带回一种文本,他为此准备了三个笔记本,用蓝色圆珠笔和黑色碳素笔写了三本日记,并且为这三本建立了目录。从中国回来之后,他写了一些介绍中国的文字,作为1974年5月在高等实用研究院研讨班的学员授课材料,后来他还写了“Alors, la chine...”;第四,我们会饶有兴致地发现,巴尔特来到中国见到的第一幕是颇有弗洛伊德性心理暗示的画面,一位年轻英俊的军人所带来的书写与身体的欲望。但是,随着他在中国的旅行时间加长,不悦增加(偏头痛的象征),书写欲望减退,他从有欲望书写和没有欲望不去书写,逐渐退化为有欲望不书写,没有欲望书写。因此,欲望模态如表8所示:

vouloir dire vouloir ne pas dire ne pas vouloir ne pas dire ne pas vouloir dire

讨论巴尔特对中国的言说,我们也在讨论巴尔特作为个体对法国社会和中国社会的态度,或者说在讨论巴尔特对当时的中法两种文化类型,以及潜在的参照系日本这第三个文化类型的理解,而这种理解隶属于道义符号学(deontic semiotics)与意愿(欲望)符号学(bulistic semiotics)的范畴,因此,我们要讨论巴尔特对中国文化大革命时的社会情状的态度与法国左翼知识分子团体的态度。在《罗兰·巴尔特论罗兰·巴尔特》中,巴尔特提示我们有一个他所钟爱的词可以表明他的态度与立场——认同(assentiment)。他试图采用“认同”一次来使得《世界报》的读者,即在他的世界里的读者们理解,他并不是“选择”(choix)中国,而是在不声不响中,也是在“平淡”(fadeur)中接受着(acquiesçait)在中国发生的事情。然而,正如他的短文“Alors, la chine…”并未获得叫好一样,他的接受不被人理解。知识界所诉求的,其实是一种选择,像公牛离开牛栏冲入斗牛场那样,怒不可遏地或盛气凌人地离开中国。①Roland Barthes. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris: Seuil, 1975, p.52.

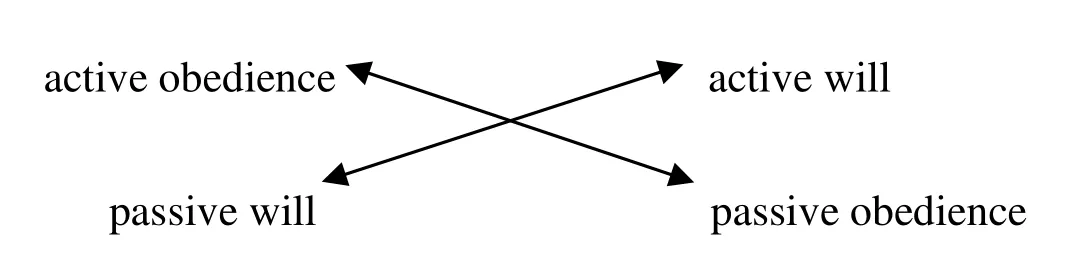

于是,我们在巴尔特言说中国的欲望模态与道义模态的对照中,挖掘出一个认同主体的施事者,其角色分布如表9所示:

active obedience active will passive will passive obedience

巴尔特试图生产的认同,是沉默接受在中国发生的一切,而这一点不被法国知识界接受,却被巴尔特主动承担,因此,巴尔特作为认同主体,其区位在于主动服从与主动意愿,而这也要求我们要对这主动行为的施事者,或者说要对这种主动意志的使做模态加以分析,是什么使得巴尔特的言说意志落于主动区位呢?我们认为,这属于巴尔特作为欲望主体与符号学的实验主体,在他自己的认知系统与其他系统的相互作用里,得出的有关书写策略的最终决定。

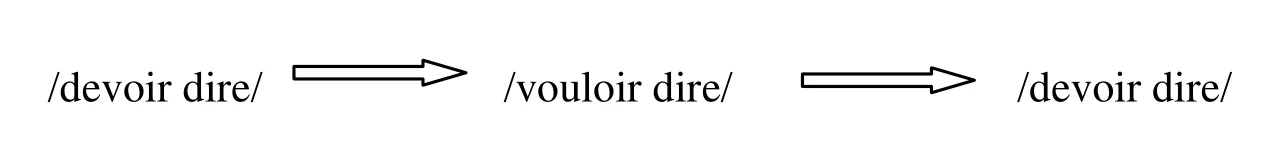

在这里,我们还有必要再做最后一个模态分析,即对道义模态与欲望模态的组合方式进行分析。巴尔特写下的“Alors, la chine...”基本算是一篇命题作文,也终止于对命题作文的突破,巴尔特作为契约主体,要完成他的书写行为,经历了从道义模态到欲望模态再到道义模态的转变。这一模态转化的模态是(表10):

/devoir dire/ /vouloir dire/ /devoir dire/

综上模态分析,我们得出如下结论:巴尔特言说中国的行为,被夹裹在法国知识界声势浩大的言说中国运动(discourse movement)中,成为有义务言说中国的被动承受者和无知识言说中国的主动发现者,同时还是有权力言说与不言说,以及本来有欲望言说,最终反复到有义务言说的言说者。但是,这一反复行为,却体现了巴尔特对于自己独特的书写策略的实验与维护,对公众套语的反抗,以及他中性写作的微妙的雏象。巴尔特说过,“必须爱音乐,必须爱中国”②Roland Barthes, Oeuvres Complètes. Tome.4, Paris: Seuil, 2002, p. 520.,但是西方人并不具备言说中国的知识,当然,他本人也在内,因此,我们得知:巴尔特已然提示了我们他的立场:作为文人学者,一个符号学家,巴尔特所做的文本实验,显然是要来研究这样一种可能性:“作为主体的人类,难道就不能有另外一种欲望吗?我们推迟我们的陈述,却又不取消陈述。”③Roland Barthes. Oeuvres Complètes. Tome.4, Paris: Seuil, 2002, p. 519.

四、 结论

在巴尔特留下的中国书写的语文文本(verbal text)中,我们挖掘出《中国旅行笔记》(Carnets du voyage en Chine, 2009)以及《好吧,我们来谈谈中国吧》作为主要的读解对象,《罗兰·巴尔特论罗兰·巴尔特》是巴尔特对其一生的作品所做的片断式的(fragment, aphorism)后设批评,从中我们得以梳理我们的对象文本作为星云,其中最为闪亮的星体就是:中国文本生产的诸种可能性。援用“话语符号学”对上述对象文本进行梳理,其结果呈现为对巴尔特的中国文本之生产的潜在言中能力、具体书写活动之基础,以及书写风格的展呈的分析。“有义务说”、“有能力说”、“有欲望说”以及“有知识说”四模态搭建了巴尔特对于中国的言中能力,devoir/pouvoir/vouloir/savoir这四个助动词对巴尔特对中国的阅读(lire)和对中国的言说(dire)发生触媒作用,使得阅读/书写这一套不变的(invariable)游戏活动在征显(representation)过程中发生了功能(function)变异(variable),从而能将巴尔特界定为一个有义务言说的被动承受者和无知识言说的主动发现者;由色情活动、性欲、偏头痛与政治话语的关系搭建的书写过程,解密了巴尔特从知识主体向欲望主体动摇,并最终在中国文本中湮灭了其主体书写欲望的历程。

我们必须声明一点,巴尔特对作为文本的中国的书写,其突出的信息素并非是一种明确的价值取向,而是一种取消价值的“中性”书写,即巴尔特所陈述的“零度”的实验书写。这种实验性书写的策略以意义诞生方式的差异,取代了意义指向的对立(opposition)或对应(correspondence),故而将作为文本的中国所具有的开放性的实质(substance)与形式(form)彰显无疑。正因如此,文本化的中国既不成为任何深层结构的意义规约,也不成为任何一种 “逻各斯中心主义”话语的表层结构(surface structure)的陈述(utterance);当西方读者使用在语音中心主义操控下的语言来诠释中国时,他们就成为“选择”中国这种阅读策略的典型呈现者(manifestor)。然而,巴尔特在《罗兰·巴尔特论罗兰·巴尔特》中明确强调,他将不同于他的如是派的同伴,他的阅读策略是“认同”(assentiment),是沉默地接受在中国这个语义场中所发生的一切;因此,巴尔特取消了西方逻各斯中心主义话语的预定指向性对于中国文本的潜在规约,以中性读者的身份进入中国文本的语义场,故而将中国文本定位为一个言语活动的对象,而他自己也无非是这样一种言语活动的另外一个对象而已。因此,我们可以说,中国文本是一种实验书写,是巴尔特这位被称之为“结构主义变色龙”的作家超越结构主义的实验书写。