从格雷马斯的“符号学方阵”试论小说人物关系分析模型的建立

张 怡

作为符号学“巴黎学派”的创建者,“行动元模型”(modèle actantiel)和“符号学方阵”(carré sémiotique)的提出可谓是格雷马斯在学术上的两大重要贡献。前者从普罗普关于民间故事的形态学理论中得到启发,为叙事分析提供了一种全新的共时性模型,极大地方便了文学作品(尤其是戏剧作品)的叙事结构分析。而后者则探讨了意义生成的问题,在《意义论》(Du Sens, 1970)一书的 “受符号学制约的游戏”(Les jeux des contraintes sémiotiques) 中,格雷马斯主要阐述了“符号学方阵”的理论框架和具体应用情况。通过对有限材料的逻辑演绎,格雷马斯试图在有意义的现象下,找到构成意义的最小单位并指出其作用,以便于最终发现意义的基本结构。格雷马斯认为,人类精神从最简单的元素出发到最终完成某些文化产品(文学作品、神话、绘画等)的过程,其实也就是一个人类精神从内在(immanence)走向外显(manifestation)的历程。而这个历程则可以分为三个阶段:即,深层结构(structure profonde)、表层结构(structure superficielle)、外显结构(structure de manifestation)。其中决定社会或个人的本质的存在方式的就是深层结构。所以换言之,深层结构也就是所有符号产品的生存条件。同时,由于该结构的基本组成成分还具有可被定义的逻辑性,所以格雷马斯在研究中通过对有限材料的演绎,最后得到了意义在深层结构上生成的模型:即他的“符号学方阵”。

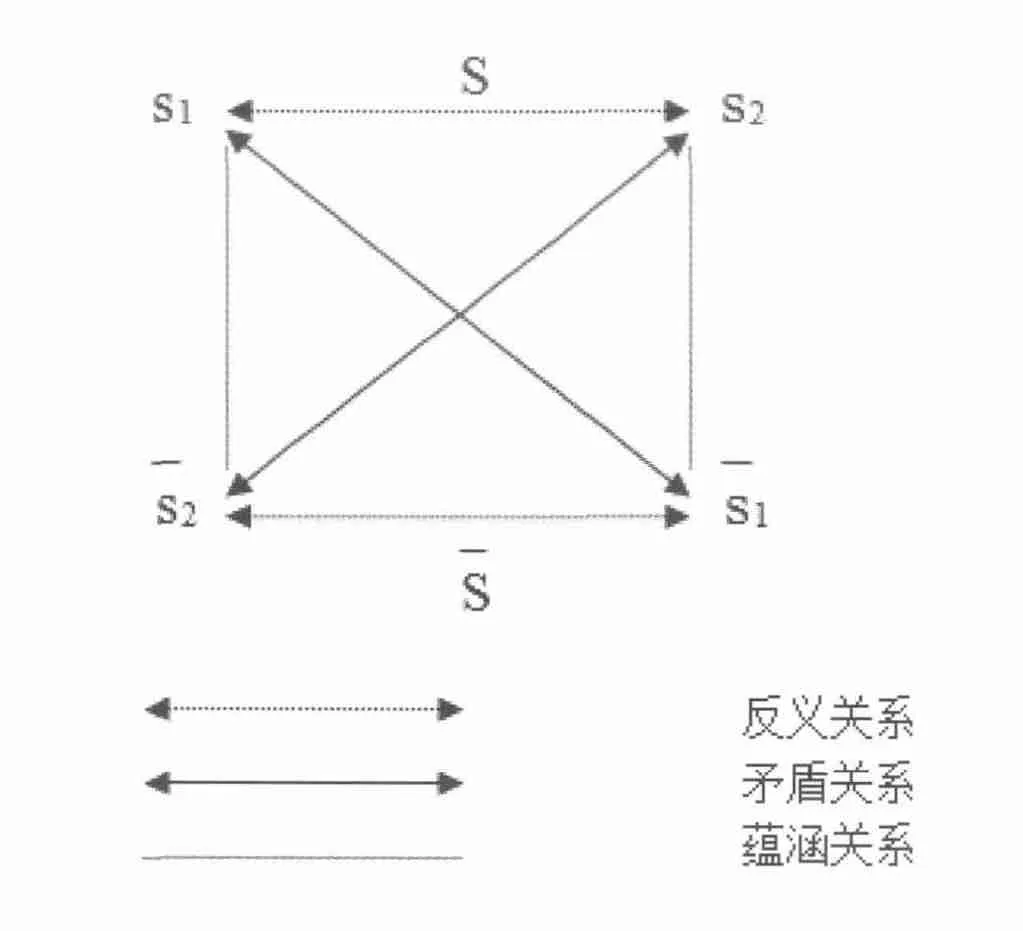

格雷马斯在《论意义》中指出,如果一个意义S是以语义轴的形式显现的话,那么就必然存在着一个与它相对立的S的补集 ,以代表意义的真空。同时又鉴于语义轴S在符意形式(substance du contenu)的层面上串联着两个相反的义素(sème)s1和s2,所以这两个义素就又必然有着和它们分别相矛盾的对立项和。于是,一个意义的基本结构便能如下表述:

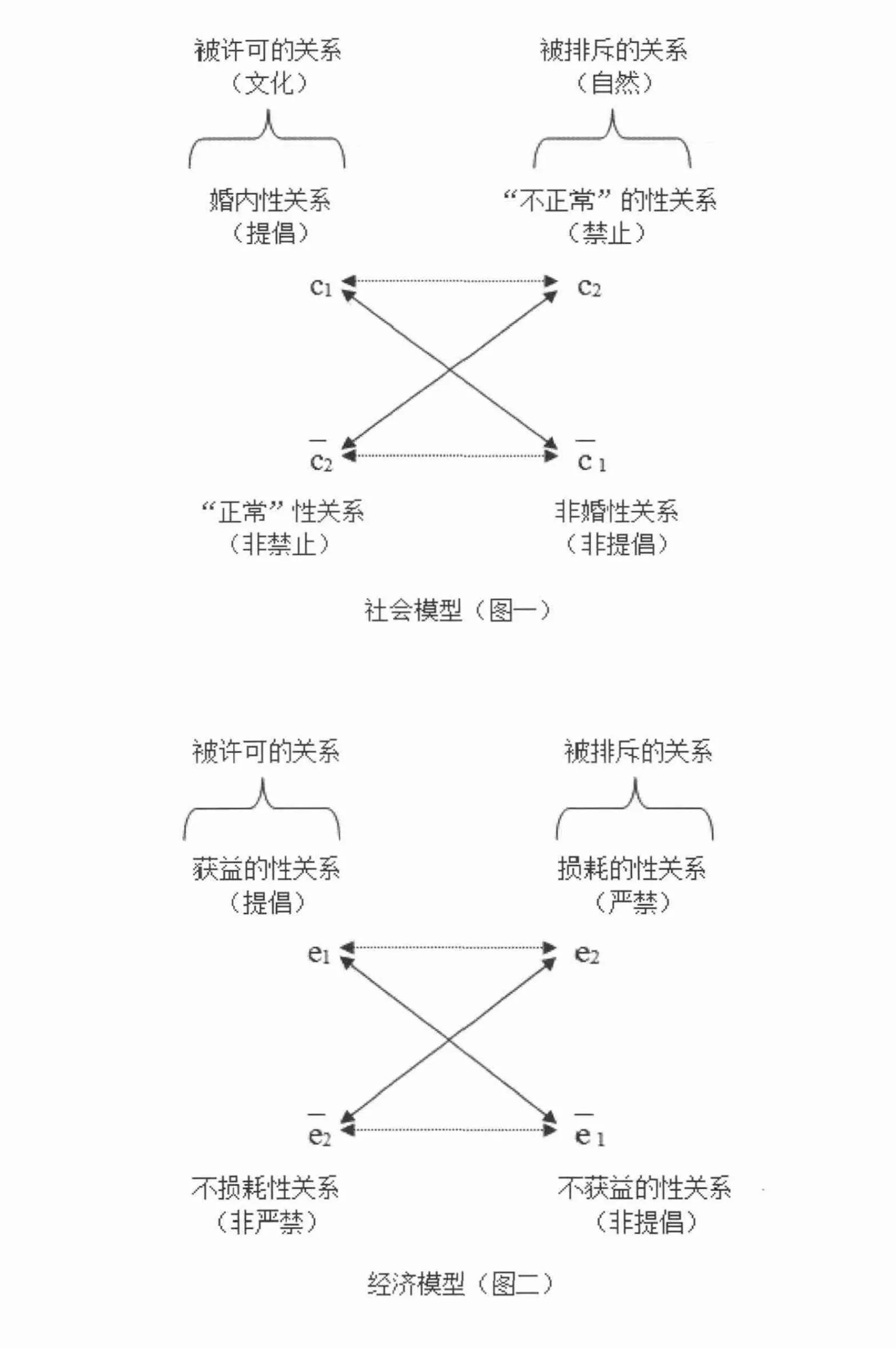

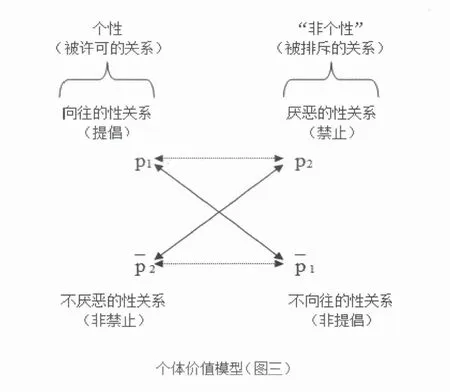

之后格雷马斯将这个方阵进行了符意的赋值研究。他利用该方阵四项三维度的结构及其规则分类,从符号学的角度出发,对人类群体的两性关系进行研究。在列维-斯特劳斯将人类社会的语义域一分为二的观点的基础上,格雷马斯得到关于两性关系的三个不同模型:即两性关系的社会模型、经济模型和个体价值模型(图一、图二、图三)。而这三个模型的不同组合形式和相互作用最后其实就构成我们社会中可能出现的各类两性关系。

有意思的是,格雷马斯在文中还提出,“这种组合方式大概可以给小说人物之间关系的描写提供一个很合适的分析模型”①A.J.格雷马斯:《符号学规则及实用》,吴泓缈译。《国外文学》,1998年第1期,第9页。。而在研究中格雷马斯也曾以巴尔扎克的小说《农民》(Les Paysans)为例进行说明。他认为“利古老爹(le père Rigou)和女仆的两性关系是非禁止的、向往的、不损耗的”,而“女仆和他的关系则是非许可的、厌恶的、不获益的”,所以由此可见两人的关系是不对称的,这样“无论他们的关系在小说中如何表现,冲突一开始就存在了。”

一、 建立小说人物关系分析模型的必要性及可能性

设想利用“符号学方阵”来建立小说人物间关系的分析模型,无疑是一个很有意义的想法。然而可惜的是,格雷马斯在这个方向上并没有继续下去。他只是笼统地总结说,“符号状态的不对称性显然可以用来定义‘罗曼史的不美满’,美满的爱情显现在组(1)或组(3)的关系中。”②A.J.格雷马斯:《符号学规则及实用》,同上。这样的举例和归纳显然是准确并且引人深思的。而且我们甚至可以想象,如果格雷马斯试图将文学作品中的人物关系通过数理模型来简化清晰化的这个设想,最后在他的研究中具体成型的话,那么这很可能就又是一个像“行动元模型”那样有益的分析工具了。

不过在实际的分析过程中,我们遇到的情况往往要比格雷马斯在这里所举的利古老爹和女仆的例子复杂得多。利古老爹和女仆由于两性关系在三个体系上的不对称性——非禁止|非许可、向往|厌恶、不损耗|不获益——最后就注定了会出现冲突。但是需要指出的是,两性关系的不对称性并不一定会导向冲突,因为在其它文学作品中,我们很容易就可以找到与之相反的例子。例如,在洛蒂(Loti)的《菊子夫人》(Madame Chrysanthème)一书中,男主人公和菊子的关系是非禁止的、向往的、损耗的①当出现“A和B的关系”这样的表达时,即表示当A与B发生两性关系时A对此的态度。,而菊子和男主人公的关系则是非许可的、不厌恶的、获益的。很显然,与利古老爹和女仆的关系一样,菊子与男主人公之间的关系也存在着一种明显的不对称性。但是,在小说中,两人至始至终并没有产生过明显的冲突,甚至连最后的分手(即两人两性关系的终结)也是因为男主人公被派往其它国家而不得不离开日本这样外在的客观原因而导致的。再例如在福楼拜的《包法利夫人》中,爱玛(Emma)和夏尔(Charles)的关系是许可的、厌恶的、不损耗的,夏尔和爱玛的关系是许可的、向往的、损耗的;爱玛和罗道尔夫(Rodolphe)的关系是非许可的、向往的、损耗的,而罗道尔夫和爱玛的关系是非禁止的、不厌恶的、不获益的;爱玛和莱昂(Léon)的关系是非许可的、向往的、损耗的,莱昂和爱玛的关系是非禁止的、不厌恶的、不损耗的;夏尔和他的前妻的关系是许可的、不向往的、获益的,而反之则是许可的、向往的、不损耗的。不难发现在这样的分析下,我们很容易就陷入一团迷雾之中,似乎四对主要人物间的两性关系都是不对称的(或者应该说文学作品中几乎就不存在完全“对称”的关系)。如果要我们进一步将这四对关系形容得更详细一些时,我们也许会说爱玛和罗道尔夫之间虽然有冲突,但应该没有爱玛和夏尔之间的冲突强烈;而如果拿爱玛和莱昂间的关系与爱玛和罗道尔夫间的关系相比,那么似乎爱玛和莱昂间的关系又要比后者更不对称一些。然而,以上只是我们模糊的感觉,它对我们所要进行的人物间关系的分析很难提供有效的帮助,有时甚至还会让我们更加迷惑。所以,由此可见,在文学作品分析中建立一套有效且合理的分析程序是很有必要的。

不过,在正式开始我们的分析讨论之前,首先需要对格雷马斯关于两性关系的社会模型进行细化。这一模型虽然提出了“婚内性关系”、“不正常的性关系”、“正常的性关系”、“非婚性关系”四个项,但是在实际的分析使用中我们发现这四项的概念和范围仍是十分的模糊和难把握的。所幸的是,格雷马斯在他接下来的分析中其实已经替我们解决了这一问题,即在举例分析利古老爹和女仆的关系时,格雷马斯已经使用“非禁止的”和“非许可的”来代替“正常的性关系”、“非婚性关系”这两项。而有了这两项,我们也就同样可以推出“禁止的”和“许可的”这两项,并用它们来代替“不正常的性关系”和“婚内性关系”。同时鉴于符号学方阵两个情态轴上存在着蕴含关系,所以出于方便研究分析的考虑,我们可以得到下图:

这就是说,如果我们将这四项放在一根一头表示高许可度、一头表示高禁止度的轴上,“许可”、“非禁止”、“非许可”和“禁止”四项便会如上图这样排列。此时再回顾一下格雷马斯在提出两性关系的社会模型时所提到的关于法国传统社会价值判断的例子:即在这种情况下,我们将“夫妻之爱”、“乱伦、同性恋”、“男性通奸”和“女性通奸”分别代入c1、c2、、 ,那么这种归类则完全与我们在上文所给出的轴图相符合。即社会对于“夫妻之爱”、 “男性通奸”、“女性通奸”和“乱伦、同性恋”这四类两性关系的许可度是逐渐递减,最后直至因其违反了人类社会的自然规律而被禁止。此外,社会(尤其是在传统社会中)对于男性的通奸行为的确也要比对女性的通奸行为更为宽容。而究其原因,恐怕还是因为女性通奸的结果很可能是将别人的孩子带入自己的家庭(当然这种推测是建立在以男权利益为中心的基础上的),而男性通奸则是将自己的孩子放入别人的家庭;故而前者在经济上呈现的是一种家族利益可能损耗的状态,而后者则代表了获益的可能性。

二、 小说人物关系分析模型的建立及应用

解决了以上问题之后,便可以正式进入对小说人物关系分析模型的探讨。首先根据格雷马斯在其论述“走向意义的外显”那一部分所提出的观点,可以发现每一次意义的实现是同时受制于数个体系的,它是这几个不同的体系互动的结果。而在这种互动中,各体系间的等级关系将决定最后哪个体系能对实现的结果起到主导性的作用。所以,具体到我们关于小说人物关系的研究分析,也就是说当A面对他(她)将与B开展的一段两性关系①需要指出的是,这里所涉及的两性关系并不只局限于真正发生了的性关系,因为我们在这里所探讨的“A和B的关系”其实指的是当A面对这段关系的可能性时的一种态度。所以,在这里我们同样也会涉及到主人公想象中的某段两性关系,因为这种可能性的想象同样也是会影响到他和他人的关系的。时,其态度就是社会模型、经济模型和个体价值模型三个体系②当然,在有的情况下也可能只是两个模型作用的结果。在他身上共同作用的结果。而其作用的结果,正如格雷马斯所归纳的关系式,不外乎平衡关系、兼容关系和冲突关系三类。

在平衡关系和兼容关系③其中平衡关系和兼容关系都不会带来冲突和矛盾,所以在这里我们将它们放在一起进行分析。的分析中,如果只有两个体系参与作用,结果自然很清楚。它们只可能是格雷马斯所定义的同类项关系或是属于同类情态的异类项关系:

(1)pr.(A)+pr.(B) ; i.(A)+i.(B)

例如在拉法叶特夫人(Madame de La Fayette)的《克莱芙王妃》(La Princesse de Clèves)一书中克莱芙亲王和王妃的关系就是许可且向往的。而如果是三个体系相互作用,那情况就会稍稍复杂一些,首先如果三个体系都是同类项关系的话,那么毫无疑问这就代表着一段两性关系之于一个人物是毫无悬念也毫无冲突性的,只是组(1)的结果要比组(2)的更为强烈罢了。例如《悲惨世界》中柯赛特(Cosette)和马利尤斯(Marius)的关系,法朗士(Anatole France)的小说《波纳尔之罪》(Le Crime de Sylvestre Bonnard)中让娜(Jeanne)和热利(Gélis)的关系,都是许可的、获益的①在这类“受到祝福”的关系中,一般女方和男方的结合必定伴随着嫁妆的获得,故而是获益的。和向往的。这类关系一般都无可挑剔,但同时也由于它的无冲突性,故而一般多出现于小说的结尾处(即矛盾冲突解决之时),或是配角身上,当然它也可以代表某一人物在某段关系上的一厢情愿。如果三项中有两项是同类项,有一项是它们同类情态的异类项的话,那么最后的结果还是兼容关系。例如《高龙巴》(Colomba)中丽蒂亚小姐(Miss Lydia)和奥尔索(Orso)的关系就是许可的、向往的和不损耗的。而如果三项中有两项是同类项,另一项则是它们异类情态的异类项的话,那么这种情况下,最后将产生什么结果,则完全取决于这三个体系中哪一个体系可以占主导地位并最终得以外显。如果是两个同类项中的一项占主导,那么仍将不会改变兼容的结果;但如果是那个异类情态的异类项占主导的话,那么这就进入了冲突的关系中。例如,在《玛侬·列斯戈》(Manon Lescaut)中,玛侬和G. M.先生的关系就是非许可、不向往和获益的。但由于经济模式在玛侬个人的知识形态(épistémé)中占主导地位,所以经过玛侬的一番计算之后,“不许可”和“不向往”这两个同类项并没有对她起到决定作用,相反的而是“获益”这一个异类情态的异类项促使玛侬决定成为G. M.先生所包养的情妇。

同样在冲突关系中,也存在着两个体系或是三个体系共同参与作用的问题。如果只有两个体系,那么这两个分属异类情态的异类项所构成的关系就是格雷马斯所说的组(5)(6)(7)(8):

(5)pr.(A)+i.(B) ; pr.(B)+i.(A) (强冲突)

例如在《克莱芙王妃》中的克莱芙王妃和内穆尔亲王(M. Nemours)的关系就是非许可的、向往的。这种关系就属于组(7):pr.(A)+.(B) 。而《田园交响曲》(La Symphonie pastorale)中牧师和盲女瑞特丽德(Gertrude)的关系则属于组(5):即禁止的、向往的。

如果参与作用的是三个系统,那么这里又再一次涉及到哪一个体系能起决定作用的问题。除了我们在上面谈到过的两个同类项和一个占主导的异类情态异类项的情况之外,剩下的可能性便是三个项全部都是异类项的情况。例如在莫泊桑的《一生》(Une Vie)中让娜(Jeanne)和子爵在婚后的关系是许可的、非损耗的、厌恶的。虽然三项都互为异类项,虽然“许可”和“厌恶”、“厌恶”和“非损耗”间都存在着冲突矛盾的关系,但是由于在让娜的个人知识形态中两性关系的社会模型一直占有绝对的优势,所以最终她还是决定忍受并且维持这种两性关系,直到子爵死去,由非人力的因素介入来终结这段关系。当然在某些情况下,也有可能出现三个体系一般重要、难分高下的情况,那么此时主人公一般都会陷入内心煎熬、举棋不定的境地。而这一般也就是心理小说的绝佳素材。例如在莫里亚克的《爱的荒漠》(Le Désert de l’amour)中父亲库莱热大夫(Paul Courrèges)和玛利亚(Maria Cross)的关系开始是非禁止的、不获益的、向往的,三个体系中的三个异类项相互作用,父亲一时间无法决定,只能饱受内心的折磨。这种状态一直持续到后来他发现自己的儿子雷蒙(Raymond)和玛利亚有恋爱关系为止,这样一来他和玛利亚的关系就成了禁止的、不获益的和向往的(否则就有乱伦的嫌疑)。最终社会模型占了上风,父亲不得不决定放弃这段关系。当然,在许多情况下,除了刚刚提到的某个体系的一项会在叙事的推进中发生变化外(例如,在上面那个例子中社会模型中的“非禁止”项变成了“禁止”项),占主导地位的体系随着时间的推移,也可能会发生变化。例如在《皮埃尔和让》(Pierre et Jean)中,两人的母亲罗朗太太在婚后虽然不爱自己的丈夫但一直都仍以社会模型为主导体系。直到遇到马雷夏尔先生后,母亲的个人意识才开始觉醒并压倒了社会模型,最终促使她成为马雷夏尔先生的情妇,并生下两人的孩子让。不难发现,小说中可能出现的某个人物对一段关系态度的相关变化,一般也就是这两种体系变化推动的结果。

由此可见,以上我们所分析的数个体系在某个小说人物身上相互作用的情况,最终就决定了该人物对待某段两性关系的态度,对他是否有意向开展这段关系有着决定性的作用。当然在这一过程中如果异类项越多,那么自然该人物的抉择也就越发困难,内心冲突也就越发激烈,并且他也因此有更大的可能性会在接下来的进程中推翻他本人此前的决定。但是,构成小说人物间关系的因素还不只仅限于此。要决定两个人物间的关系,我们还必须考虑他们两人对某段关系不同态度的综合结果。而在这种情况下,我们自然也可以将这种情况分为平衡兼容关系和冲突关系两大类。

在第一类关系中,最典型的就是双方对于一段两性关系的三个体系的项都分别吻合。例如在吉奥诺(Giono)的《再生草》(Regain)中庞图尔(Panturle)和阿苏尔(Arsule)的关系是许可的、获益的和向往的,阿苏尔和庞图尔的关系也是许可的、获益的和向往的。每个体系的项都是提倡项,再加上两人的六项又都完全吻合。在小说中能够如此美满的关系的确不多见,可能也只有因为吉奥诺在本书中要着重表现的是人与潘神所象征的自然间的较量,才会给出如此圆满的一对人物关系。或者像《保尔和维吉妮》(Paul et Virginie)中两位主人公,保尔和青梅竹马的维吉妮是许可、向往、损耗①婚姻之于保尔而言,就意味着会增加人口、入不敷出,而对于维吉妮而言则是放弃继承权失去一大笔财富,所以对于两人而言都是损耗的。的关系,而反之则亦然。在这种情况下,虽然三个体系存在提倡项也存在禁止项,但是由于两个人的知识形态完全一致,所以个人价值模式在他们这里同时盖过了经济模式,占据主导地位。可以说,这两位经典爱情故事的主人公始终同心同德,步调一致,虽然他们各自的三个体系中都出现了异类项,但由于该异类项都在同一体系中,所以他们之间仍是几乎不存在任何冲突的。当然,除了以上这两种情况外,剩下还有一种可能,即虽然三个体系的项在两人身上都不尽相同,但是两人之间有一个人占主导地位,而同时他对该段关系的态度与另一人对该段关系的态度相兼容。例如,《魔沼》(La Mare au diable)中热尔曼(Germain)和玛丽(Marie)的关系是许可的、损耗的(因放弃和有钱寡妇卡特琳娜结婚)、向往的,玛丽和热尔曼的关系则是许可的、获益的、向往的。热尔曼以个人价值模式为主,社会模式为辅助,决定要和玛丽结婚。对此玛丽持犹豫态度,但由于热尔曼一力坚持,最终成功地在两人的关系中占据主导地位,促使玛丽接受求婚,实现自己向往的关系。

因此,接下来我们要分析的就是冲突关系的情况,但此时我们所面对的情况变得相当复杂。因为这里涉及到两个人的四项(或者是更麻烦的六项)冲突问题,在这种情况下,为了避免再次陷入混乱,我们最好仍采用与此前一致的步骤,首先找出两个人物中占主导地位的那一位,然后再通过找到决定他(她)态度的那个决定项,来确定他(她)对于这段关系的态度,接着用相同的方法处理另一个人物,最后通过分析两人决定项之间的关系,来判断后者的态度能否被前者平衡兼容。

当然,在实际操作中,我们也很有可能发现在一对关系中两个人物是同样的强势(或者也有可能是同样的弱势……),总之就是两人处于一种僵持不下的状态里,没有一人能改变局势,就像我们前面提到的三个体系在某个人物身上摇摆不定的情况那样。这一时刻却也正是人物之间冲突生成的时候。如果说以上方式决定了人物间的冲突关系的话,那么某一人物身上主导项的变化(例如,从“向往”变为“厌恶”)、主导体系的变化以及两个人物间主导地位的变化则就决定了小说人物间关系的流变。

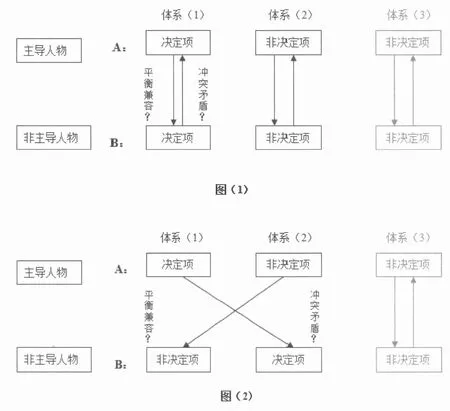

至此,我们关于小说人物间关系模型的分析基本完成。如果用图示表示的话,那就可以得到如下图(1)和图(2)所示的两种图型。小说作品两个人物间的关系情况一般就存在于以下这两种情况中:

或是如图(1)所示,两个人物各自的三个(或者也可能是两个)体系中的决定项都处于同一体系中;又或是如图(2)所示,A、B两个人物各自的决定项不出现在同一体系中。

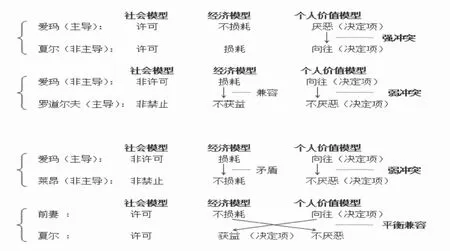

现在让我们再回到本文开头所提到的关于《包法利夫人》一书的例子上。根据原有的分析:爱玛和夏尔的关系是许可的、厌恶的、不损耗的,夏尔和爱玛的关系是许可的、向往的、损耗的;爱玛和罗道尔夫的关系是非许可的、向往的、损耗的,而罗道尔夫和爱玛的关系是非禁止的、不厌恶的、不获益的;爱玛和莱昂的关系是非许可的、向往的、损耗的,莱昂和爱玛的关系是非禁止的、不厌恶的、不损耗的;夏尔和他的前妻的关系是许可的、不向往的、获益的,而反之则是许可的、向往的、不损耗的。

那么这四对关系如果用图示表示,就可以表现为:(因为排版关系见下页)

毫无疑问现在这四组图示已极清楚地标明了本书中四对主要人物间的关系,解决了本文在开始时提出的疑惑,甚至可以说以上图示足以说明问题,现在任何描述性的话语在这里都会显得有些多余繁冗。另外通过以上关于法国文学史上一众小说的梳理分析,还可以顺带发现自18世纪起,经济模型开始介入小说人物间的关系;而到了19世纪之时经济模型在人物关系中已占有极为重要的地位,在许多情况下甚至都是决定性的①究其原因,这种趋势无疑是与法国社会历史的发展相吻合的;无独有偶,在中国小说史的发展历程中,像《金瓶梅》这样拥有同时具备三个体系的复杂人物关系的成熟小说作品也是在出现了商品经济和资本主义萌芽的明代后期才出现的。。

综上所述,从格雷马斯的“符号学方阵”中所推出的人物关系分析模型在小说作品的分析应用中应该是一类十分有益的工具,尤其是当被分析的对象具有较强的现实主义风格时。虽然在应用中该模型必定会有某些的缺陷,但是我们仍然有理由相信这将会是一个适用性很强的人物关系分析模型,它将会有助于我们关于相关作品的研究分析。最后在这里我们还想探讨的一个重要的相关问题:即各类分析工具之于文学和文学批评的存在意义。众所周知,不论是热内特的叙事学理论,还是格雷马斯的“行动元模型”,它们在实际的分析操作中都存在着某一片无法覆盖的区域(或者说它们在分析某一类作品时会显得特别的有效,例如热内特的理论之于普鲁斯特的《追忆似水年华》)。虽然后人也曾作出对它们不断修正的种种努力,并试图使之可以适用于更广范围的文学作品(例如,有研究者就认为为了让模型显得更为紧凑,完全可以去掉“行动元模型”中的主体和客体这两项),但是就目前的研究情况来看,要真正找到一个具有绝对普适性的分析工具几乎是不可能的。那么这样是否就意味着,自实证主义以来文学批评试图将文学分析科学化的努力都是缘木求鱼呢?笔者认为也不尽然,因为与其说文学批评的科学化努力是徒劳无功,倒不如说其实文学批评无法找到普范标准的这一缺陷正是文学批评符合文学特性的一个明证。正是因为文学本身就具有抗同一性抗标准化的特性,所以文学批评自然也就无法找到一个标准化的公式。反之如果真有某一作品就是为了量化分析而生成的,那么与此同时它也就失去了作为文学作品的价值。如果说文学作品是一个开放的领域的话,那么不断的阐释就构成了作品的意义,只不过这种意义不是固定的,它只存在于不断地延宕之中。而文学的意义也就在于它的可被不断阐释性,所以与之相应的,各种分析工具的出现正是应这种文学阐释和再阐释的需求而生的产物。可以说正是它们的出现方才帮助文学完成了使命,最终实现了自己。

——奈特利先生