Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂的制备与选择性吸附的研究

党明岩, 李壮志, 李俊杰, 赵春英

(沈阳理工大学环境与化学工程学院,辽宁沈阳 110159)

引 言

电镀工业是当今世界三大污染工业之一,电镀废水中含有镍、铜、银、金、锌、镉及铬等多种重金属离子,对人类健康及自然生态环境造成严重的威胁[1-2]。铜不但不能被微生物有效分解,而且能发生各种形态之间的相互转化、分散和富集的过程,对人体危害极大。因此去除电镀废水中的铜并且回收十分必要[3-5]。传统的处理电镀废水方法有物理法、化学法、电解法、离子交换法、膜分离技术及吸附法等[6-8]。在上述方法中,吸附法以其简便、实用有效而得到较多的研究和应用[9]。

壳聚糖是甲壳素的脱乙酰基产物,其分子链上含有大量氨基和羟基活性吸附基团,可以和金属离子发生螯合作用。近年来,不少学者研究了在壳聚糖的线性分子链上进行化学改性,以提高其吸附量或吸附选择性等[10-11]。本文采用离子印迹法,以Cu(Ⅱ)离子为印迹离子,在微波辐射下合成Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂,研究了壳聚糖浓度、甲醛用量、环氧氯丙烷用量、酸化处理温度和时间等条件对吸附Cu(Ⅱ)离子的影响,并进一步研究了吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的选择性吸附。

1 实验部分

1.1 实验试剂和仪器

壳聚糖(95%脱乙酰度),醋酸铜,冰乙酸,甲醛(35%),环氧氯丙烷,氢氧化钠,硫酸,均为分析纯。

恒温振荡器,SP-721E型分光光度计,恒温磁力搅拌器,微波炉。

1.2 Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂的制备

准确称取1.5g醋酸铜溶于80mL 0.3mol/L醋酸溶液中,待醋酸铜完全溶解后,将一定量壳聚糖溶于醋酸铜溶液中,加入10mL乙醇,于恒温40℃搅拌4h。将该溶液冷却至室温后注入漏斗,调节漏斗下端与液面距离为20cm,以30滴/min滴入到0.4mol/L NaOH溶液中,在磁力搅拌作用下缓慢成球,洗涤、过滤至中性。将微球分散于80mL去离子水中,加入一定量35%甲醛溶液,微波条件下反应10min。用2mol/L NaOH溶液调节溶液pH至10,振荡30min后,加入一定量环氧氯丙烷溶液,微波条件下反应10min。冷却水洗至中性,转移至烧杯中,加入150mL 1mol/L硫酸溶液,在一定温度和时间下震荡进行酸处理,水洗至中性后冷冻干燥,即得Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂。

1.3 吸附实验

准确称取1g吸附剂,加入25mL 1mol/L的CuSO4·5H2O溶液,或 1mol/L 的 Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)混合溶液,于25℃在恒温振荡器中进行吸附实验。用SP-721E型分光光度计测定溶液中残余的金属离子浓度。吸附剂的吸附容量Q可根据下式计算:

Q=(c0-c)V/m

式中:c0为金属离子原液的浓度,mol/L;c为吸附后金属离子溶液的浓度,mol/L;v为溶液的体积,mL;m为吸附剂的质量,g。

2 实验结果与讨论

2.1 合成条件对吸附性能的影响

2.1.1 壳聚糖浓度的影响

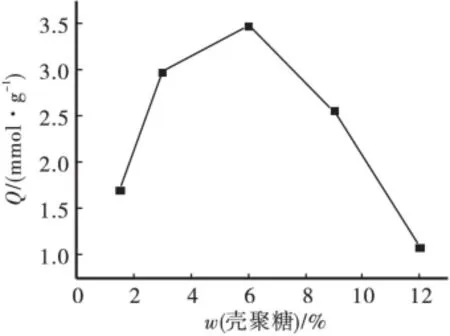

保持反应条件17.4mL甲醛、8.76mL环氧氯丙烷、酸化t为10h、θ为70℃,改变壳聚糖质量分数分别为 1.5%、3.0%、6.0%、9.0%和 12.0% 进行吸附Cu(Ⅱ)离子实验,结果见图1。

图1 壳聚糖对吸附量的影响

由图1可见,吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的吸附量随壳聚糖的增加先增大后减小。6.0%壳聚糖时饱和吸附量达到最大。这可能是由于浓度越大,形成微球的密度越大,内部未参加交联的壳聚糖分子也越多,吸附基团也越多。当壳聚糖质量分数超过6.0%时,可能由于微球吸附剂的内部过于致密,使Cu(Ⅱ)离子进入吸附剂的位阻增大,吸附量降低。

2.1.2 甲醛用量的影响

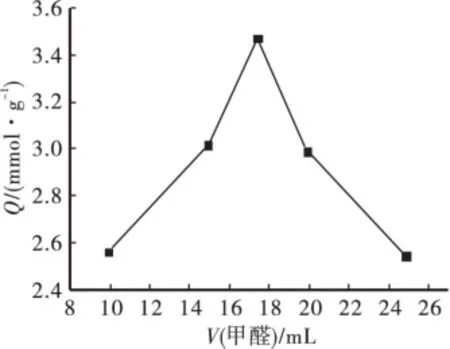

保持反应条件6%壳聚糖、8.76mL环氧氯丙烷、酸化t为10h、θ为70℃,改变甲醛用量分别为9.94、14.91、17.42、19.89 和 24.86mL[n(壳聚糖)∶n(甲醛)=1∶4、6、7、8 和10]进行吸附Cu(Ⅱ)实验,结果见图2。由图2可知,甲醛质量为17.42mL时,吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的吸附量最大。当甲醛质量低于17.42mL时,吸附量随着甲醛用量的增加而增大,这可能是由于甲醛用量较少时,生成的希弗碱较少,不能充分的保护氨基,未被保护的氨基与环氧氯丙烷发生交联反应,这样一方面消耗了大量氨基,另一方面过多的交联使吸附剂结构偏致密,增大了吸附反应的位阻;当甲醛质量多于17.42mL时,吸附量随甲醛用量的增大而减少。这可能是由于,甲醛用量较多时,生成了过多的希弗碱;希弗碱占用氨基,会影响Cu(Ⅱ)离子和氨基羟基间形成的配位结构,使印迹的效果变差。

图2 甲醛用量对吸附量的影响

2.1.3 环氧氯丙烷用量的影响

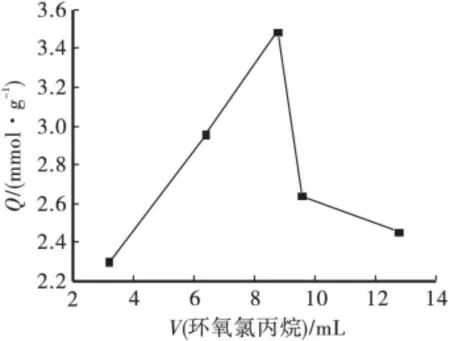

固定反应条件6%壳聚糖、17.42mL甲醛、酸化t为10h、θ为70℃,改变环氧氯丙烷用量分别为4.38、6.37、8.76、10.95 和 13.14mL[n(壳聚糖)∶n(环氧氯丙烷)=1∶2、3、4、5 和6。]进行吸附Cu(Ⅱ)实验,结果如图3所示。

图3 环氧氯丙烷用量对吸附量的影响

由图3可见,吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的吸附量随着环氧氯丙烷质量的增加,呈现先增加后减少的趋势。环氧氯丙烷质量为8.76mL时,吸附量最大。这可能是由于环氧氯丙烷质量较少时,一方面吸附剂的交联程度较低,而较低的交联程度使印迹结构不能稳定形成;另一方面交联程度较低的壳聚糖分子链在用硫酸溶液处理时,容易溶解并流失;环氧氯丙烷用量较多时,在与羟基发生充分反应的同时,也会与氨基发生大量反应,这样一方面会减少有效的吸附位,另一方面会破坏氨基与Cu(Ⅱ)离子形成的印迹结构,导致吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的吸附量降低。

2.1.4 酸处理条件的影响

甲醛与壳聚糖分子发生希弗碱反应,而希弗碱在酸性条件下不稳定。可以用稀酸去除希弗碱,增加交联之后壳聚糖的自由氨基数量。同时,用酸也除去了印迹Cu(Ⅱ)离子,形成了记忆空穴。在6%壳聚糖、17.42mL甲醛、8.76mL环氧氯丙烷条件下合成壳聚糖微球吸附剂,用150mL 1mol/L H2SO4溶液,在恒温振荡器中调节不同温度,进行实验,研究温度对酸化的影响;然后设置不同的酸处理时间,研究时间对酸化的影响。结果如图4。

图4 酸处理条件对吸附量的影响

由图4(a)可见,酸处理的温度越高,吸附量越大,70℃时吸附量达到最大,为3.433mmol/g。之后吸附量随温度变化而趋于平缓,说明酸处理为吸热反应。吸附剂的饱和吸附量随酸处理时间和酸处理温度的变化趋势为先逐渐增加后趋于平缓。这可能是由于酸处理时间较短时,希弗碱结构未能充分去除,印迹Cu(Ⅱ)离子也未能充分去除,降低了吸附剂的吸附能力。吸附量随吸附时间的变化规律同酸处理温度为先逐渐增加后趋于平缓,由图4(b)可见,最佳酸处理t为10h。

2.2 吸附剂的选择性吸附

将1g吸附剂加入25mL 1mol/L的 Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)和 Zn(Ⅱ)的混合溶液中,在25℃下振荡24h。得出的结果如图5所示。从图5中可以看出,吸附剂对混合离子溶液中的Cu(Ⅱ)离子吸附量较大,高达2.389mmol/g,为 Ni(Ⅱ)吸附量的3.56倍,可见 Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的吸附具有很强的选择性。壳聚糖类吸附剂普遍对金属离子具有较好的吸附性,而Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂对Cu(Ⅱ)离子的较高的吸附选择性应该归因于印迹类产物的记忆功能和特异性识别功能。

图5 吸附剂的选择性吸附

3 结论

壳聚糖质量分数、甲醛用量、环氧氯丙烷用量、酸处理条件对吸附剂的吸附性能的影响较大;当壳聚糖质量分数为6%、17.42mL甲醛、8.76mL环氧氯丙烷、酸化t为10h、θ为70℃时,所得Cu(Ⅱ)印迹交联壳聚糖吸附剂的吸附性能最佳,此时对Cu(Ⅱ)离子的吸附容量可达到3.466mmol/g。吸附剂对Cu(Ⅱ)离子具有较强的吸附选择性。

[1] 李峰,吴欲,胡如南.我国电镀废水处理回用的现状及探讨[J].电镀与精饰,2011,33(10):17-21.

[2] 党明岩,郭洪敏,谭艳坤,等.壳聚糖及其衍生物吸附电镀废水中重金属离子的研究进展[J].电镀与精饰,2012,34(7):9-12.

[3] Yu-Ting Zhou,Christopher Branford-White,Hua-Li Nie.Adsorption mechanism of Cu2+from aqueous solution bychitosan-coated magnetic nanoparticles modified with αketoglutaric acid[J].Colloids and Surfaces B:Biointerfaces,2009,74:244-252.

[4] 董静.电镀废水中铜离子的处理方法研究[J].河北化工,2011,34(6):77-78.

[5] Maria Valentina Dinu,Ecaterina Stela Dragan.Evaluationof Cu2+,Co2+and Ni2+ions removal from aqueous solution using a novel chitosan/clinoptilolite composite:Kinet-ics and isotherms[J].Chemical Engineering Journal,2010,160:157-163.

[6] 罗斌,董宏宇,梁伟新,等.离子交换回收电镀废水中六价铬的研究[J].广州化工,2010,11(3):96-99.

[7] 庄晓峰,王微,廖亚娇,等.铁碳内电解法处理电镀废水中的六价铬[J].化学工程与装备,2012,10(7):184-188.

[8] Shankar Congeevaram,Sridevi Dhanarani,Johong Park,et al.Biosorption of chrommium and nickel by heavymetal resistant fungal and bacterial isolates[J].Jouralof Hazardous Materials,2007,146(1-2):270-277.

[9] 肖玲,陈乐英.表面印迹纳米磁性壳聚糖的制备及对Cu(Ⅱ)的吸附研究[J].离子交换与吸附,2008,24(3):193-199.

[10] Harikishore Kumar Reddy D,Seung-Mok Lee.Application of magnetic chitosan composites for the removal of toxic metal and dyes from aqueous solutions[J].Advances in Colloid and Interface Science,2013,20:68-93.

[11] Lulu Fan,Chuannan Luo,Min Sun,et al.Highly selective adsorption of lead ions by water-dispersible magnetic chitosan/graphene oxide composites[J].Colloids and Surfaces B:Biointerfaces,2013,5:523-529.